通过构建上述四个模型,亚里士多德已经对动物运动的物理层面和心理层面分别做出了说明,成功地将运动的原因聚焦于灵魂的欲望部分,并初步指明了欲望致动的动力来源。然而,要说明动物是如何运动的,以上四个模型还不够充分,因为物理和心理这两个层面之间看起来还存在一个缺口,这二者之间还缺少一个动力性的机制。

在《论动物的运动》第十至十一章,亚里士多德提出了诉诸普纽玛(pneuma)的欲望致动模型。[15]普纽玛在古代哲学文献中具有多重含义,它的本意是“呼吸”,亚里士多德在这里提出某种“天然的普纽玛”(connatepneuma),即动物自身天然地通过肺(某些动物例如鱼,则是通过鳃)而将某种气体吸入体内。[16]在他看来,一切动物都具有天然的普纽玛并通过它产生能量与力量(MA703a9)[17],这构成了运动产生的直接原因。按照戴维·查尔斯(David Charles)的概括,欲望—普纽玛的致动模型大概由以下四个步骤构成:

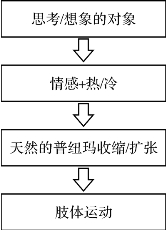

(1)行动者思考或想象一个他所追求或躲避的对象;

(2)出现恐惧、自信或性冲动,同时伴随着热与冷;

(3)天然的普纽玛(connatepneuma)扩张或收缩;

(4)肢体做出相应运动。

根据这个模型,我们可以在作为运动原因的欲望和具体的身体运动之间建立起一个联结步骤(即第3步),而构成这个联结的正是普纽玛。事实上,如果我们对照前面第三个模型即实践三段论的推理模型,就会发现亚里士多德同时从两个层面来说明动作的发生(见图1、图2)。

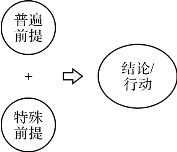

A.实践三段论

图1 实践三段论

B.普纽玛模型

图2 普纽玛模型

如前文所述,如果我们仅仅主张模型A,那么从两个前提的结合能否必然得出作为结论的行动,是存疑的。但是由于特殊前提处理的对象实际上就是思考和想象的对象,所以模型B可以添加到模型A之中,形成一个整体的连续运动模型(见图3)。

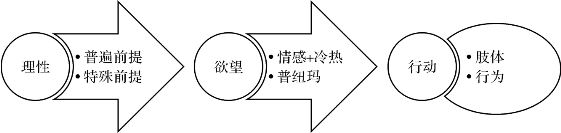

C.推理—欲望致动模型[18]

图3 推理—欲望致动模型

在C模型中,我们看到,由于从特殊前提到行动之间的过程被一个物理层面的描述加以充实并扩展,理性判断与行动之间也就具有了连续性。其中,特殊前提所针对的对象直接构成了情感的感知对象,这两个部分实际上是重叠的。根据第一个模型,普纽玛的扩张与收缩类似于活动木偶的内部装置,它的变化在最基本的物理层面引起了动物的肢体动作,并由此结合推理、想象和欲望等因素,趋向某个具体的目标。因此,普纽玛模型实际上诉诸生物学原理,并在此基础上更为细致地解释了行动者是如何从特殊前提走向一个作为结论的行动。在这个过程中,心理与生理两个层面紧密联结,共同发挥了作用。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。