历史上的“广厦千万间”

“吃穿住行”一直是人们关心的话题,在中国的历史上也是这样。从人类在地球上生活的第一天开始人们就尝试着各种不同的方式寻找住的地方。树上住过,山洞里住过,只要有人类住过的地方就有着各种各样不同的房屋模式,房屋在中国究竟发生了那些变化,我们都可以从汉字里找到信息。

人们居住的建筑物现代人叫“房屋”,古代人叫做“宫”。不要以为“宫”是高大雄伟的宫殿,先秦时代普遍人居住的“宫”只是个简陋的小草房。“宫”字甲骨文写作“ ”,上面的“

”,上面的“ ”像屋子的墙和屋顶,下面的“

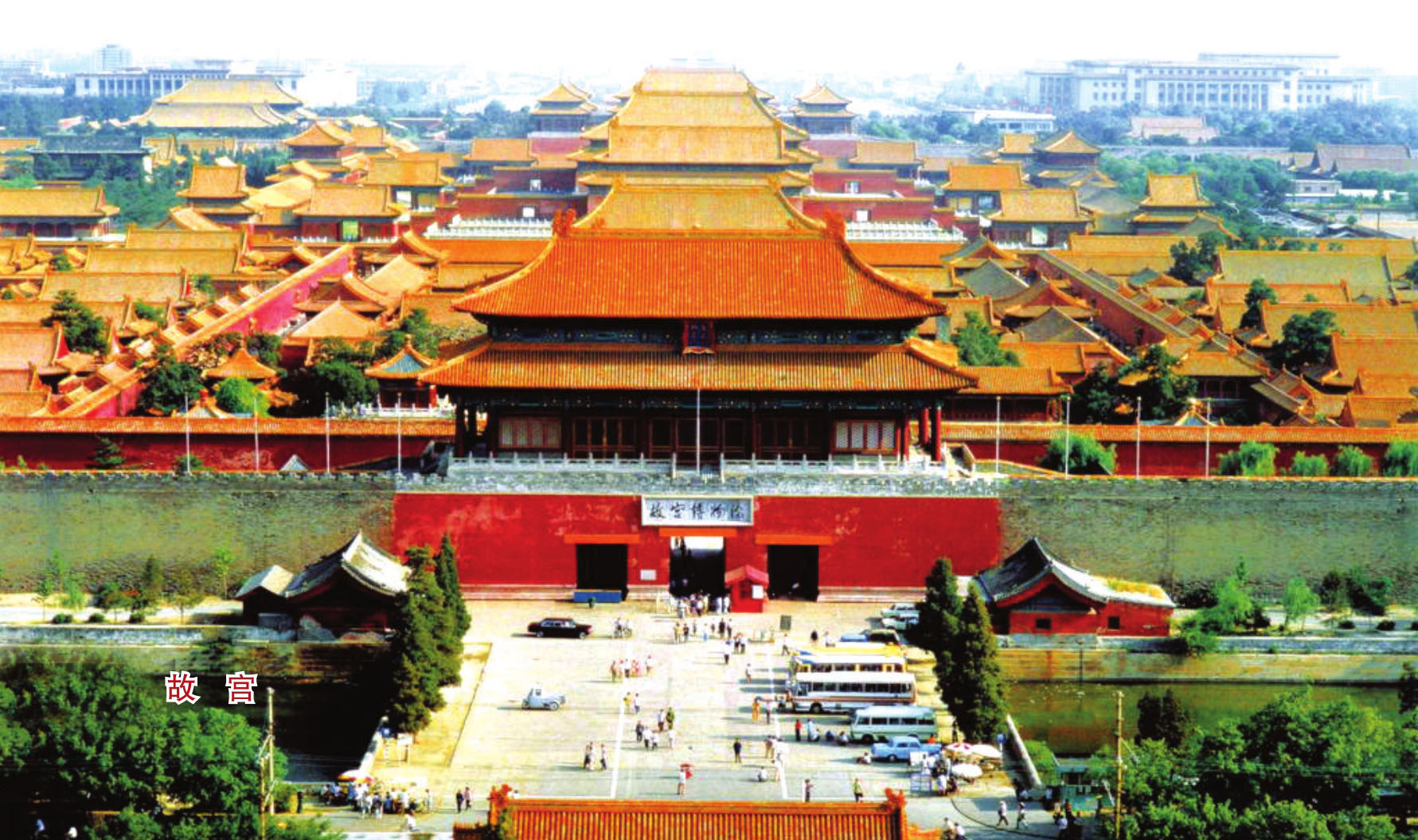

”像屋子的墙和屋顶,下面的“ ”描绘的是两个连环的坑。用木架支起的棚盖搭在土坑的上方,这种半地穴式的建筑就是我国夏商时代最为流行的民居房屋。一般的“宫”狭小、低矮、阴暗而潮湿。“宫”开始表示宫殿是秦始皇时的事,秦始皇是有史以来的第一位皇帝,因此他事事喜欢搞特殊化。他规定只有皇帝住的地方才能称为“宫”,从此以后,“宫”字的含义就变为皇宫了。直到现代,人们提到“宫”时所想到的,即使不是皇帝住的宫殿,也得是高大雄伟的建筑,例如“文化宫”、“青年宫”等。

”描绘的是两个连环的坑。用木架支起的棚盖搭在土坑的上方,这种半地穴式的建筑就是我国夏商时代最为流行的民居房屋。一般的“宫”狭小、低矮、阴暗而潮湿。“宫”开始表示宫殿是秦始皇时的事,秦始皇是有史以来的第一位皇帝,因此他事事喜欢搞特殊化。他规定只有皇帝住的地方才能称为“宫”,从此以后,“宫”字的含义就变为皇宫了。直到现代,人们提到“宫”时所想到的,即使不是皇帝住的宫殿,也得是高大雄伟的建筑,例如“文化宫”、“青年宫”等。

古代陶屋

故宫中的中和殿(明朝称华盖殿、中极殿)是故宫三大殿之一,位于太和殿后。

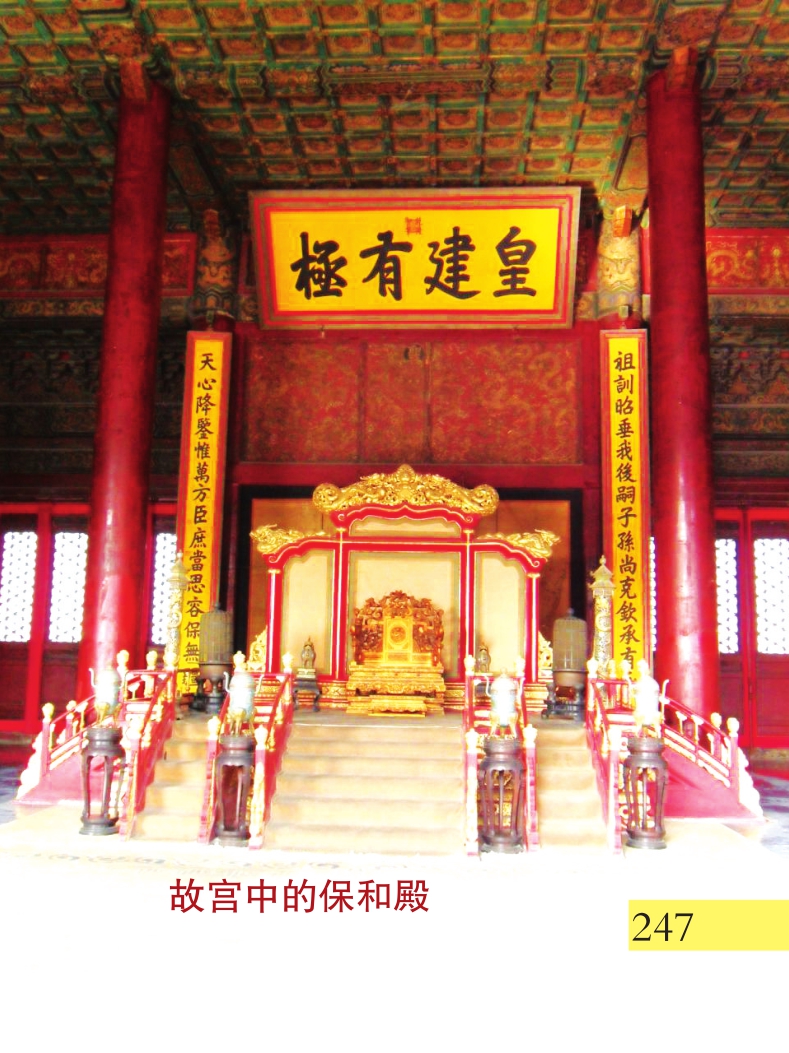

故宫中的保和殿

周代,尤其是春秋战国时代,虽然百姓穷得还住在那种半地穴式的“宫”里,统治阶级的贵族,像那些诸侯、王、大夫们所住的房屋已经是“阔”气多了。贵族房屋的前面是一块面积很大的“廷”(又写作“庭”),“廷”是露天的,金文“廷”写作“ ”,像一个人站在围墙圈起来的庭院里,地面上投有人的阴影,反映的正是露天的“廷”的情景。“廷”的北面,登上几级台阶就是“堂”。“堂”有点像客厅,上面有顶,三面有墙,南面,也就是朝向“廷”的一面是敞开的,没有墙,也没有门户,只有几根柱子。因此,坐在“堂”上可以看清整个“廷”中的景物和人的活动。《吕氏春秋·察今》说:“审堂下之阴,而知日月之行,阴阳之变。”讲的就是这样的生活图景。古时候,早晨叫做“朝”(zhāo),天子或诸侯国君每天早晨坐在堂上,与站在“廷”中的臣下见面议事,叫做“朝”(cháo)。这个议事的“堂”加上“廷”就叫做“朝廷”。到了后代,君臣议事虽然改在大殿里了,却仍然叫“朝廷”。古代的国君平日里也是经常坐在堂上的,比如,《孟子·梁惠王上》里记载了齐宣王的一件事:“王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。王见之,曰:‘牛何之?’”

”,像一个人站在围墙圈起来的庭院里,地面上投有人的阴影,反映的正是露天的“廷”的情景。“廷”的北面,登上几级台阶就是“堂”。“堂”有点像客厅,上面有顶,三面有墙,南面,也就是朝向“廷”的一面是敞开的,没有墙,也没有门户,只有几根柱子。因此,坐在“堂”上可以看清整个“廷”中的景物和人的活动。《吕氏春秋·察今》说:“审堂下之阴,而知日月之行,阴阳之变。”讲的就是这样的生活图景。古时候,早晨叫做“朝”(zhāo),天子或诸侯国君每天早晨坐在堂上,与站在“廷”中的臣下见面议事,叫做“朝”(cháo)。这个议事的“堂”加上“廷”就叫做“朝廷”。到了后代,君臣议事虽然改在大殿里了,却仍然叫“朝廷”。古代的国君平日里也是经常坐在堂上的,比如,《孟子·梁惠王上》里记载了齐宣王的一件事:“王坐于堂上,有牵牛而过堂下者。王见之,曰:‘牛何之?’”

故宫

北京四合院

明清厅堂

“堂”前的柱子一般是两根或四根,总之是两两成对的,叫做“楹”。古人喜欢撰写对联,在长条红纸上挥毫作书,将对联贴在楹柱上,借以装点,表明心迹。因此,对联又叫“楹联”。后代的建筑格式变了,人们只好把楹联贴在门口的两边了。

“堂”的后面是一排三间房屋,中间的一间叫做“室”,两边的两间叫做“房”,之所以叫做“房”,是因为它们在两旁,“房”和“旁”是同源词。一般情况下,主人居住在“室”里,外来的客人可以在“廷”里,也可以请上“堂”来。如果不是与主人关系十分亲密的人,是不能进入“室”的。因此,古人用“升堂入室”来比喻学问所达到的程度。《论语·先进》里记孔子评价子路说:“由也升堂矣,未入于室也。”后代形成一个成语,又说作“登堂入室”,意思是在学习中不断地进入高的层次,达到新的境界。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。