第二章 平仄数化及其推理

我们知道,格律诗经历了从五绝、五律到七绝、七律的发展过程,尽管人们通常在讲述格律诗时,大多从五绝讲起,但为了记忆和讲述的方便,本文将从七绝切入,并予以数化。

第一节 平仄数化及基本句式推理

一、平仄的数化

从对七言的句式分析发现,七言有两个最基本的句式,笔者称之为“酵母句式”。它们是:

平平仄仄平平仄 即:平头——仄脚

仄仄平平平仄仄 仄头——仄脚

若设:1为平,2为仄,则上式可表述为:

1 1 2 2 1 1 2 ……(一)〔称之为句式(一)〕

2 2 1 1 1 2 2 ……(二)〔称之为句式(二)〕

可以毫不夸张地说,只要我们记住这两个恰似电话号码的“酵母句式”,并结合前述的格律诗规则,我们就会轻而易举地推理出格律诗的基本句式和七绝、七律、五绝、五律各4种、共16种、96句基本格式。

二、基本句式推理

由(一)式 1 1 2 2 1 1 2

根据规则一得到:2 2 1 1 2 2 1 ……(三)

由(二)式 2 2 1 1 1 2 2

根据规则一得到:1 1 2 2 2 1 1 ……(四)

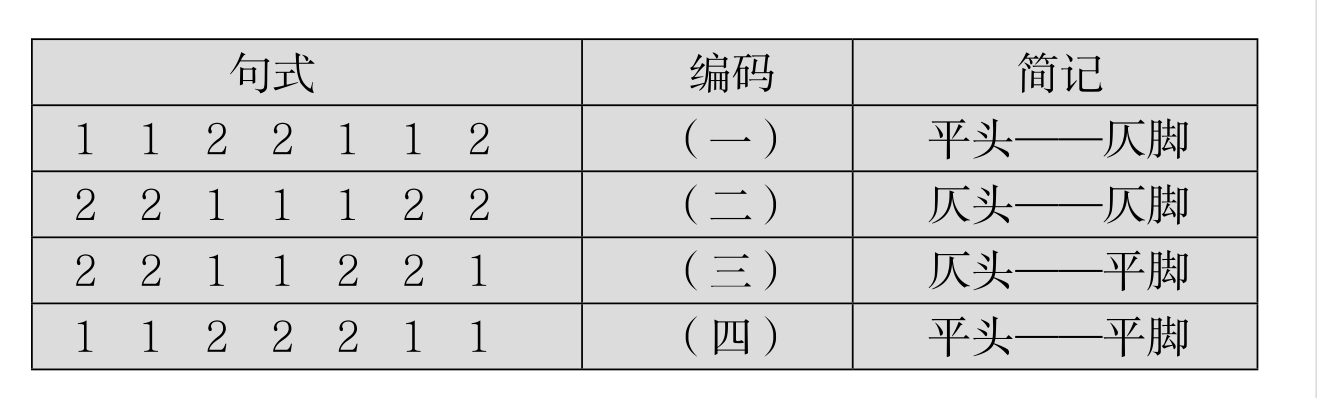

至此,我们得到了七言格律诗的四个基本句式:

第二节 七绝及七律平仄格式推理

前述4种基本句式,均可以分别作为七绝、七律的首句。通过它,我们不难分别得到七绝、七律的各4种基本格式。

一、七绝平仄格式的推理

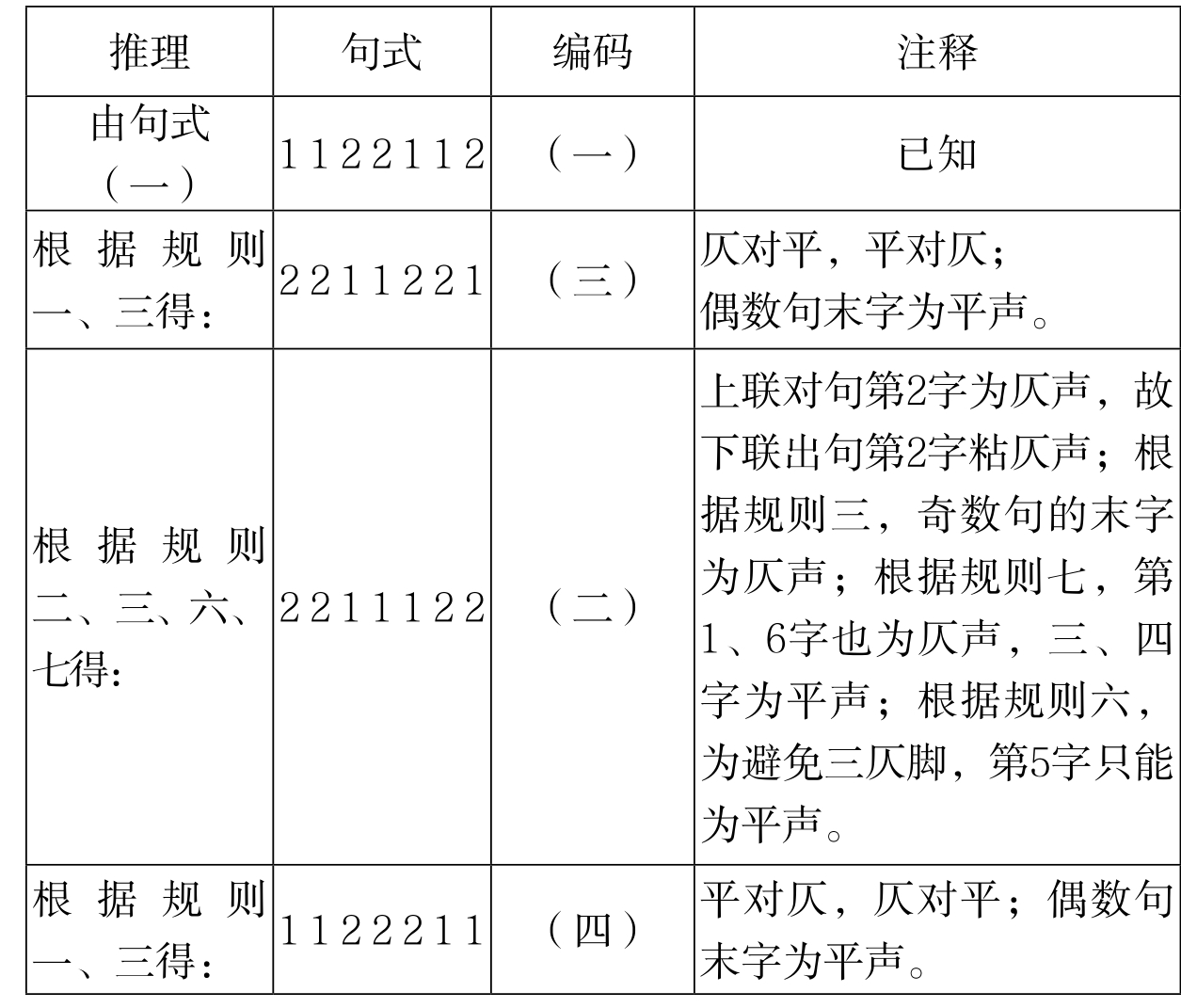

下面以句式(一)为例来推理七绝格式一:

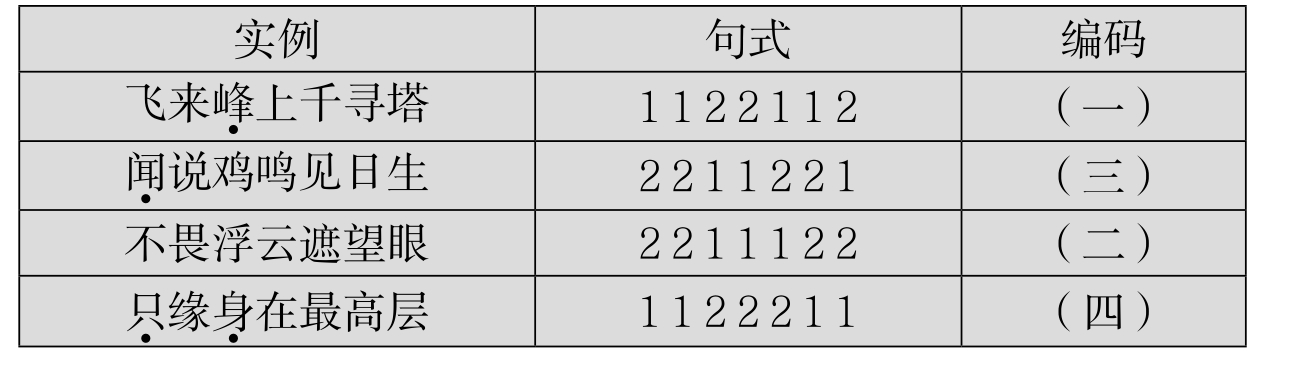

至此,通过推理,我们就得到了七绝的第一种格式,即“平头—仄脚”式,其句式编码排列为:(一)(三)(二)(四)。为了确保其正确性,我们还可以用规则四加以验证,验证结果:第一联,7个平声,7个仄声,平声个数=仄声个数,第二联亦然。这就进一步验证了该格式推理的正确性,方法简捷而可行。以实例为证:

王安石:《登飞来峰》

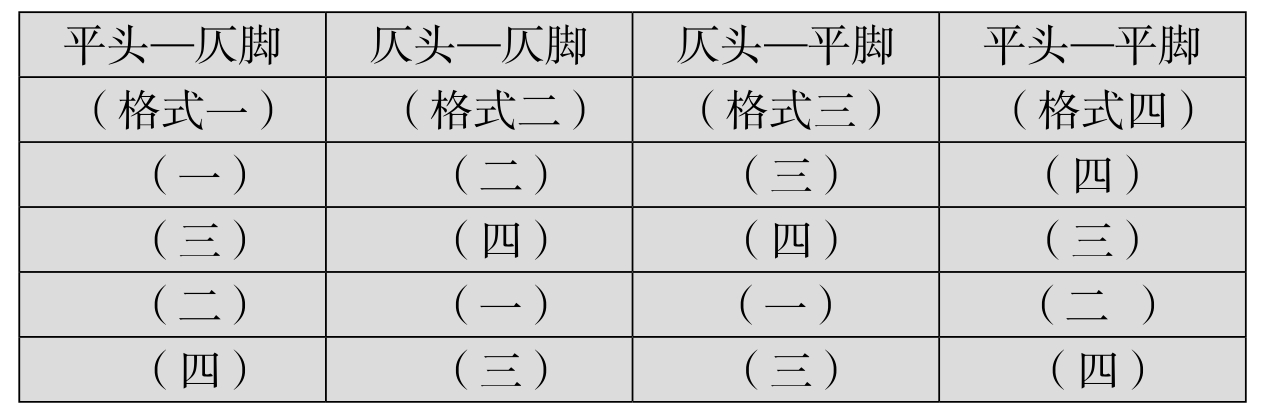

同理,我们可以用上述方法,将(二)、(三)、(四)句式作为起始句,分别推理出七绝的另外三种格式。它们是:

从以上结果可以看到,无论何种格式,它无非不过是(一)、(二)、(三)、(四)基本句式按一定规则的有机组合罢了。因此,只要我们记住“酵母句式”,即两个电话号码:(平头——仄脚)1 1 2 2 1 1 2和(仄头——仄脚)2 2 1 1 1 2 2。就可以按规则一推理出4个基本句式,进而根据格律诗的7个规则,推理出七绝的4种格式,无须死记硬背,重要的是把格律诗的7个规则搞清楚。

也许,你并不乐于这种推理,仍习惯于背格式的方法。那么,我们就来梳理一下记忆的思路吧。从上述七绝格式的句式编码中,我们不难发现:

在平起的两种格式中,除首句分别为(一)、(四)外,其余三句都是(三)、(二)、(四)句式;在仄起的两种格式中,除首句分别为(二)、(三)句式外,其余三句都是(四)、(一)、(三)句式。

因此,对于七绝的4种格式,我们只需记住这两句话和4个基本句式足已。

二、七律平仄格式的推理

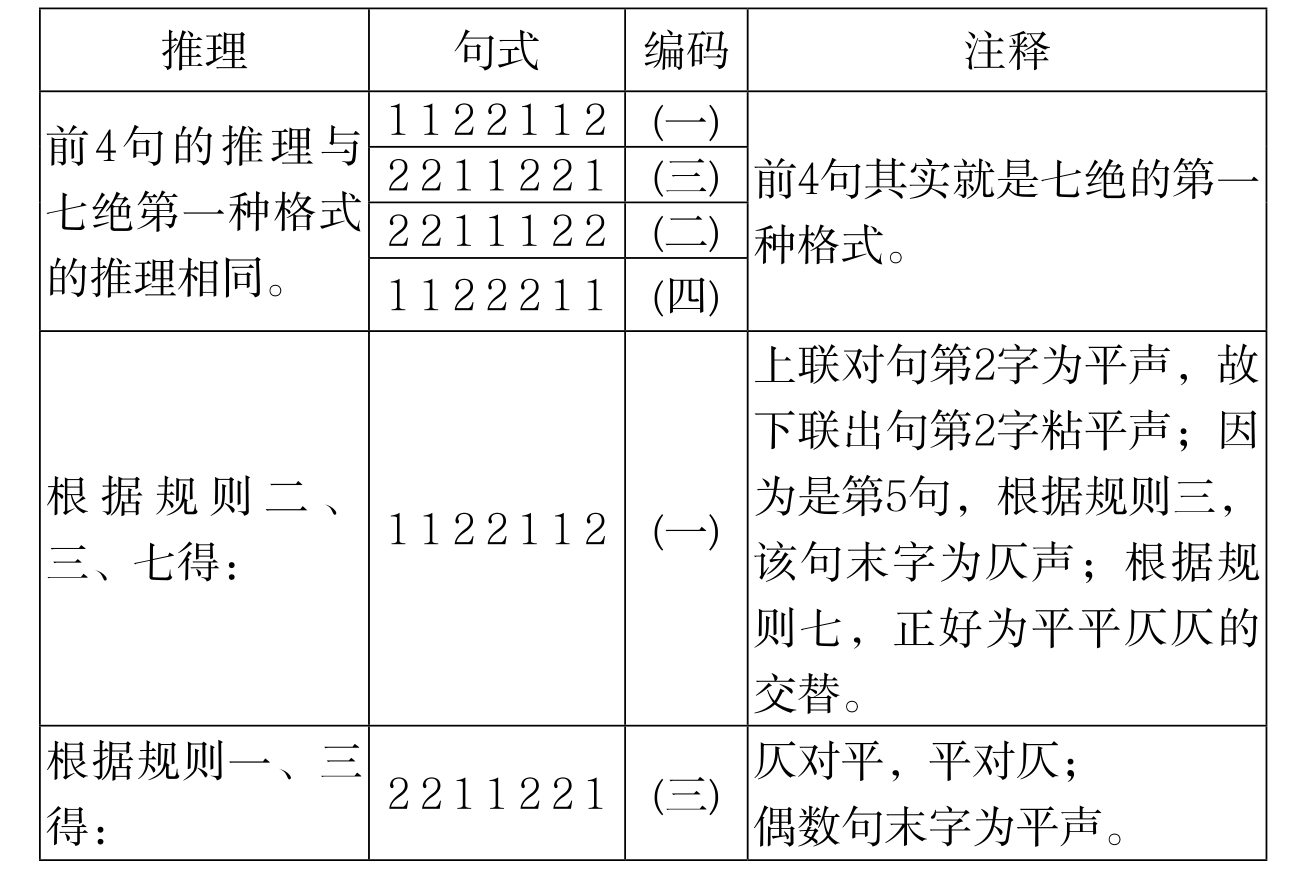

当我们了解到七绝的4种格式后,要推理出七律的4种格式,也是十分容易的,无非是七绝每一种格式推理的延伸,直到第8句终结即可。下面,我们依然以第一句式(一),即“平头—仄脚”式为例来推理七律的第一种格式:

至此,通过对七绝第一种格式(平头—仄脚)的进一步延伸推理,我们便得到七律的第一种格式(平头—仄脚),其句式编码排列为:(一)(三)(二)(四)和(一)(三)(二)(四)。不难发现,七律的第一种格式就是七绝第一种格式的叠加。以实例为证:

(唐)刘禹锡:《酬乐天扬州初逢席上见赠》

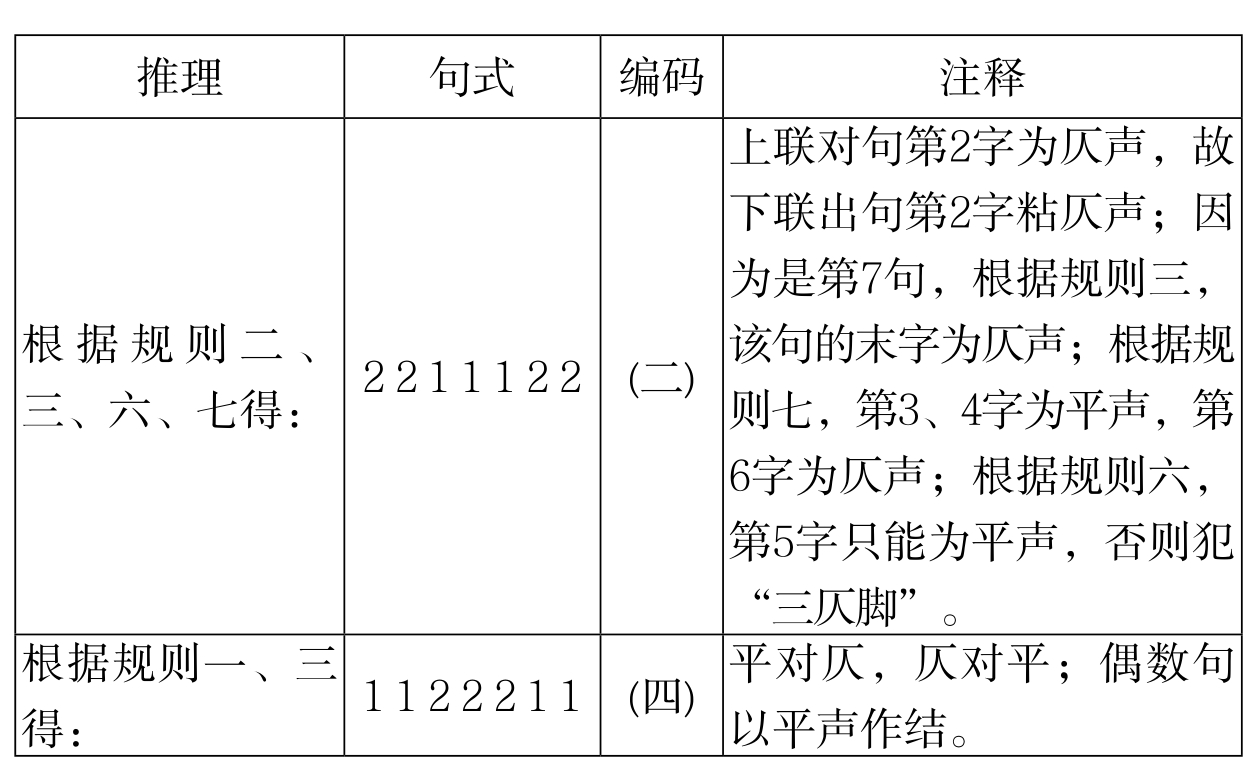

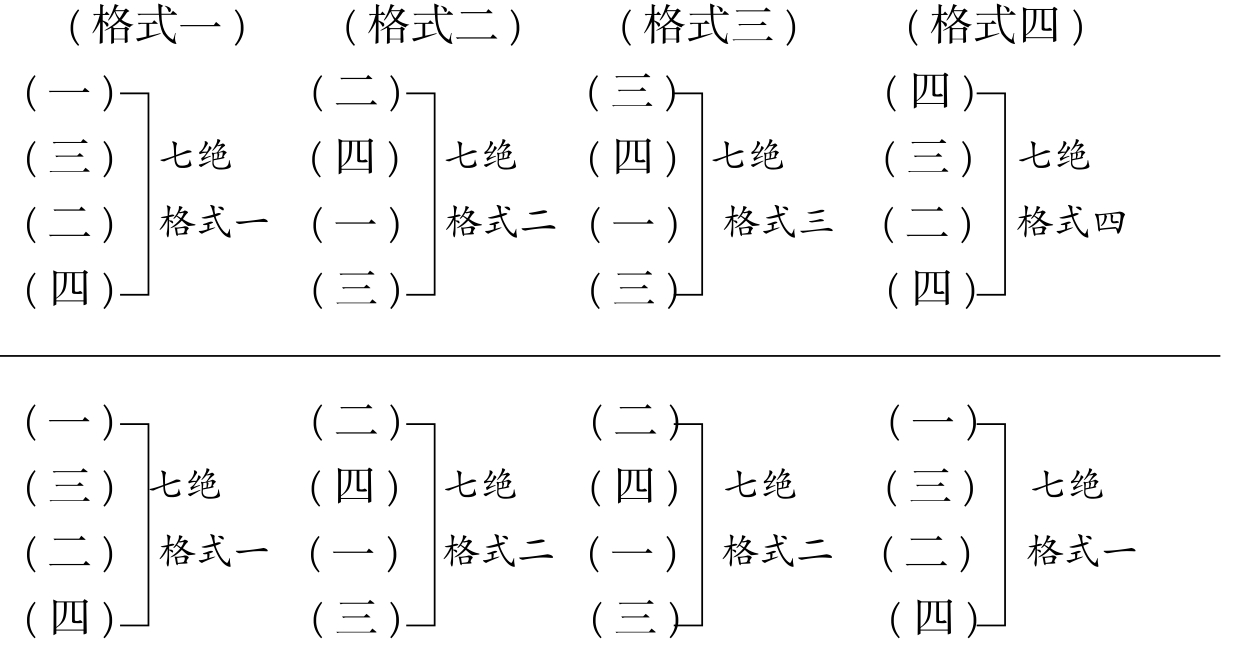

同理,我们寻着七绝的另外3种格式的延伸推理,不难得出七律的另外3种格式。它们分别是:

平头—仄脚 仄头—仄脚 仄头—平脚 平头—平脚

七律第四种格式(平头—平脚式)的举例:

毛泽东:《长征》

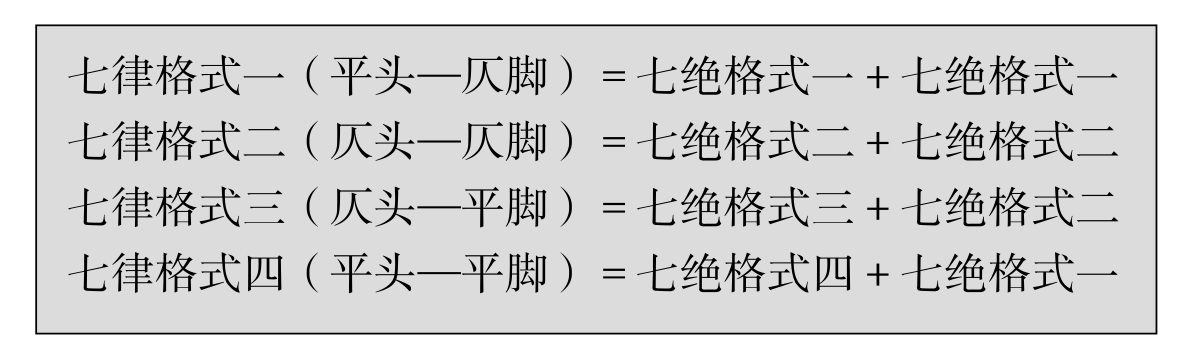

通过对上述4种七律格式的直接观察,我们不难梳理出七律

4种格式的记忆思路:

特别值得注意的是:这里的相加只是就平仄而言,因为七律的中间两联,即颔联与颈联要求对仗(也有的隔联对仗),换句话说,一首七律的对仗联不得少于两联,对仗是七律的最为显著的特征,而七绝并不要求一定要对仗。

第三节 五绝和五律平仄格式的简捷记忆方法

前面我们对七绝和七律的格律进行了数字化描述,有了这个基础,我们对五绝、五律平仄的记忆就显得轻而易举了,就一句话:切去七绝和七律每一句的前两个字,就得到五绝和五律,只不过原来是平起的变成了仄起,原来是仄起的变成了平起罢了。

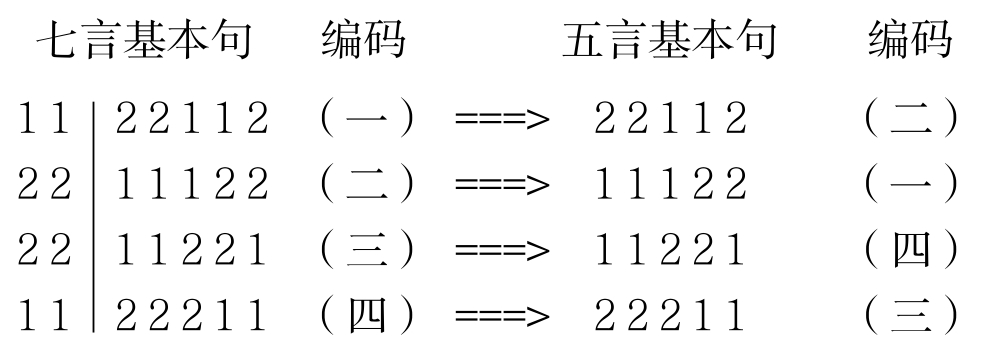

一、七言基本句与五言基本句的转换

注:五言基本句的编码,是以“平头—仄脚”为(一)、“仄头—仄脚”为(二)、“仄头—平脚”为(三)、“平头—平脚”为(四)的假设来确定的,与七言基本句编码的约定相一致。

可见,七言基本句(一)切去前两个字得到五言基本句(二);七言基本句(二)切去前两个字得到五言基本句(一);七言基本句(三)切去前两个字得到五言基本句(四);七言基本句(四)切去前两个字得到五言基本句(三)。七言基本句与五言基本句的转换就这么简单。

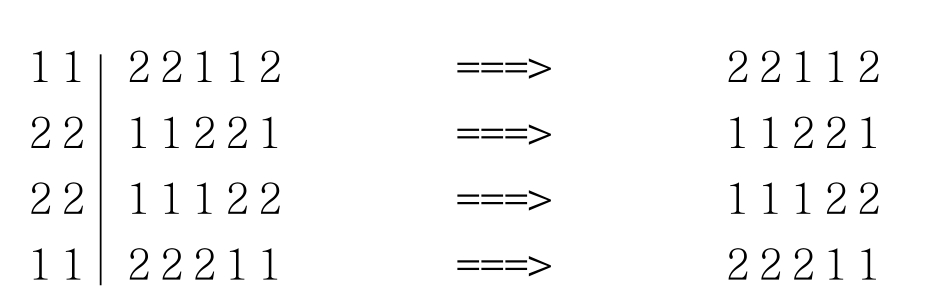

二、七绝格式一与五绝格式二的转换

注:按照起句是“平头—仄脚”为格式一 、起句是“仄头—仄脚 ”为格式二、起句是“仄头—平脚”为格式三、起句是“平头—平脚”为格式四的约定,当七绝格式一(平头—仄脚)切去前两字变成五绝后,五绝的起句也随之变成了“仄头—仄脚”,按约定,此时的五绝相应地变成了格式二。同理,七绝格式二切去前两字后,变成五绝格式一;七绝格式三切去前两字后,变成五绝格式四;七绝格式四切去前两字后,变成五绝格式三。后续七律转化成五律的格式变化同上。

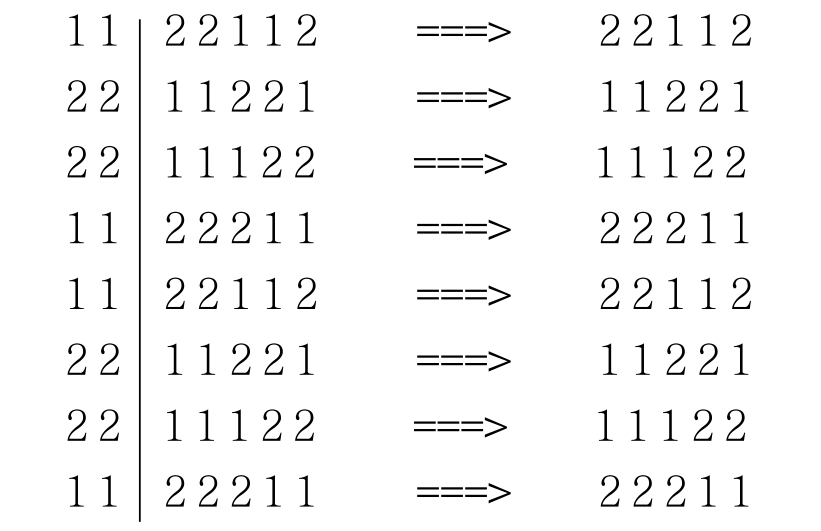

三:七律格式一与五律格式二的转换

实例一:(唐)王之焕 五绝《登鹳雀楼》

实例 句式 编码

白日依山尽, 22112 (二)

黄河入海流。 11221 (四)

欲4穷千里目, 11122 (一)

更上一层楼。 22211 (三)

实例二:(唐)刘禹锡 五律《蜀先主庙》

实例 句式 编码

天4下英雄气, 22112 (二)

千秋尚凛然。 11221 (四)

势4分三足鼎, 11122 (一)

业复五铢钱。 22211 (三)

得相能开国, 22112 (二)

生儿不象贤。 11221 (四)

凄凉蜀4故妓, 11122 (一)

来4舞魏宫前。 22211 (三)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。