1 气的思维与气的语言

一、由语言之气到哲学之气

(一)句法流动与“气化流行”

中国古代的自然观与西方的自然观不同,前者以“气”作为世界的本原,后者以“原子”作为世界的本原。在中国传统哲学看来,世界的本原是非形非质而贯通于一切形质之中的“气”。“气”是无形的存在,万物之形由气变化而来。如庄子所云:“察其始而本无生,非徒无生也;而本无形,非徒无形也,而本无气。杂乎芒芴之间,变而有气,气变而有形,形变而有生。”(《庄子·至乐篇》)“通天下一气耳。”(《庄子·知北游》)张载也认为一切可见之象都是气:“知虚空即气,则有无、隐显、神化、性命通一无二。”“气聚则离明得施而有形,气不聚则离明不得施而无形。”“太虚不能无气,气不能不聚而为万物。”(《正蒙·太和》)更重要的是,“气”经常处于变化之中,具有运动性。《梁传·庄公三年》云:“独阴不生,独阳不生,独天不生,三合然后生。”杨士勋疏引徐邈言:“古人称万物负阴而抱阳,冲气以为和,然则传所谓天,盖名其冲和之功。”这种“冲和之功”,即气的运行。张载亦云:“气穄然太虚,升降飞扬,未尝止息,《易》所谓、庄生所谓生物以息相吹野马者与!”(《正蒙·太和》)“若阴阳之气,则循环迭至,聚散相荡,升降相求,相揉,盖相兼相制,欲一之而不能,此其所以屈申无方,运行不息,莫或使之。”(《正蒙·参两》)这正指出了气是万物的运行本质。王夫之更明确指出:“气有动之性,犹水有波之性。”(《庄子解·达生》)“一气之中,二端既肇,摩之荡之而变化无穷。”(《张子正蒙注·太和篇》)戴震将气的运行上升到“道”的高度,认为“气化流行,生生不息,是故谓之道”(《孟子字义疏证》)。由此可见,运动变化之气是汉民族的一种世界观。

庄子

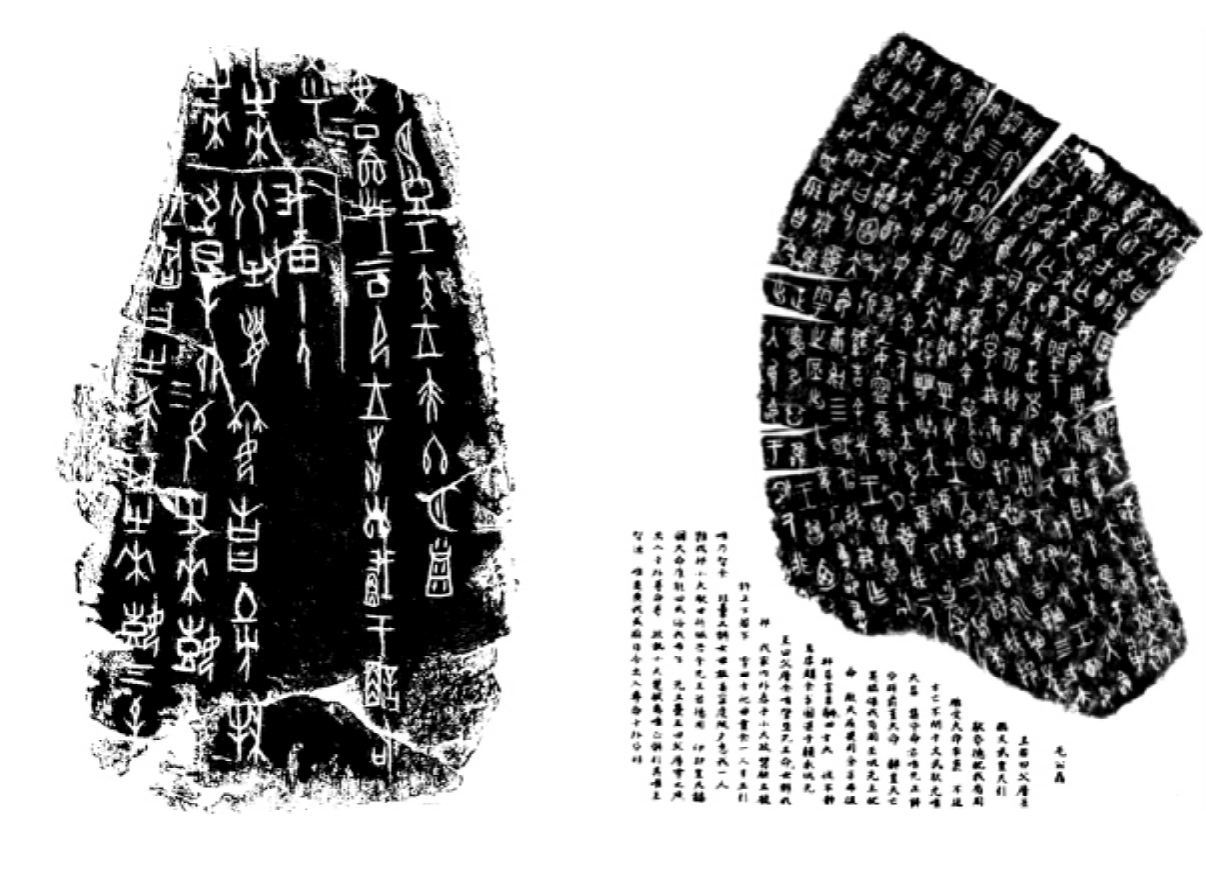

中国古代气的学说作为一种世界观,反映了汉民族基于物质运动源泉而形成的一种基本的思维方式。这种思维方式的形成与汉语有深刻的联系。我国有文字记载的语言可以上溯至商代甲骨文。甲骨文句法简朴,直至周代的铜器文,才出现了毛公鼎、大诰之类的长篇巨制。然而即使在“郁郁乎文哉!吾从周”的周代语言中,虽然因当时众多才士的努力使文章趋向华美,可是我们看《周易》、《尚书》的句法,依然古朴简练。何定生先生曾细考《尚书》的文法及其年代,他把《尚书》文法与后代文法的根本差异归结为“助词”。其论云:

甲骨文毛公鼎

《尚书》为什么会同后代的文章不一样气味呢?以没有文法自觉的文章意识,来感验《尚书》,这是件明显的事,谁都觉得和后代——就“春秋”及以后吧——不同。这种不同,好像觉得是整个的……然则其根本原因……在什么地方?曰:在助词!

《尚书》不是简直没有“助词”的吗?除了虞书、夏书,几乎商、周二书所有够不上五十个。这不要说别的,《易系辞》四千多字,居然用了差不多二百个“助词”这一点来比较,便知道《尚书》和后代典籍的分野……于是我们可以得一结论曰:1.《尚书》之正确时代,无确立的“助词”。2.因为无助词之故,故另成一种不需要助词的文体。3.故《尚书》之所谓“助词”,几乎多少是“叹词”罢了。4.后代——东周以后——的“助词”便不然。大规模的,有组织的,故应用甚发达。5.为其应用的规模大,故同时其文体的一部分生命寄于“助词”之上。故其所谓“助词”,兼有述语之重要。6.故《尚书》不需要“助词”而《尚书》成文。7.而后代文则有时竟因无“助词”而不成话或反意义也。8.此即正确的《尚书》和后代文的界线。[1]

助词在句子中的作用,一在延宕语气,二在确认句法,三在显示句子的表达功能,它是汉语句子组织在由简练向复杂、流动发展的过程中的必然要求。正是由于句子组织的流动铺排,使句子的声气有了顿挫。而在汉语中,声气的顿挫与句法结构浑然一体。古人所谓“句读”,正是句子的组织运行中一个音义共存的自然单位。而古人最初意识到的造句法则,正是这种声气止息的法则。由句子组织的流动引起的句子声气节律的运行和变化,自然将声气的高下缓急强弱用语首、语际、语尾的助词表现出来。如刘勰《文心雕龙》所言:“至于夫、惟、盖、故者,发端之首唱;之、而、于、以者,仍諸句之旧体;乎、哉、矣、也,亦送末之常科。”“首唱”、“送末”和“諸句”,一方面是声气之积淀,一方面这种声气的积淀又负载了语义和句法的作用,所以汉语中许多具有语法作用的虚词,都由原先起呼吸作用的助词演变而来。因此,究其实质,助词的作用是语法、语义和语气有机统一的作用,是古代汉语句子组织复杂化的标志。刘勰称这些“首唱”、“送末”、“諸句”之词,“据事似闲,在用实切。巧者回运,弥缝文体,将立数句之外,得一字之助矣。”(《文心雕龙·章句》)袁仁林也认为:“当其言事言理,事理实处,自有本字写之;其随本字而运以长短疾徐、死活轻重之声,此无以实字见也,则有虚字托之,而其声如闻,其意自见。”(《虚字说》)助词的作用,正是关乎“声”“意”,“助”成“文体”的。

为什么《尚书》以后上古汉语的句子结构复杂化要走“流动铺排”的道路呢?语言结构的复杂化,有纵横两种方略。纵的方略,是结构的层层包孕。一般说来,西方语言的结构繁简,主要是结构层次的增省。由于句子中限定动词的中心地位,句法的复杂化无法走多中心的横向铺排道路,只能向上下空间立体发展,层层包孕,叠床架屋,使句法关系复杂化。横的方略,是结构的连续铺排。由于汉语句子不存在类似“限定动词”的单个中心,因而它没有必要,也没有可能在限定的(中心动词控制的)空间以包孕求发展,而是将复杂的空间关系化为连贯铺陈的时间事理脉络,以时序(包括实际动作发生次序和逻辑上动作应有的因果次序)作横向的结构流动。因而汉语句子构造之“繁”,是时间型的而非空间型的,是流水般的贯通而非多层次的套叠。这一特点从英译汉即可了然。英语句子中可以通过中心动词时态的词形变化,先叙述后发生的事情,或者后叙述先发生的事情。而汉语句子中一般是先发生的事先说,后发生的事后说。为了把英语的空间构架复合的句子译成汉语的句子,就必须从原句中的各个关系词构件中找到相对的时间顺序,按此顺序将各部分重新组合,以成铺排之势,甚至不惜将一个个关系词结构转化为一个个动词性结构。

中国古代的句法学传统,对句法繁简的看法,正是系之于文句的长短。宋陈骙《文则》指出:“春秋文句,长者?三十余言,短者止于一言。”所谓“长句法”,即“季孙行父臧孙许叔孙侨如公孙婴齐帅师会晋?克卫孙良父曹公子首及齐侯战于”之类。所谓“短句法”,即“立孙”、“溺”之类。这里的长短之别,正是多个动词的横向接续与单个动词立足之别。文句之法既系之于文句的长短,那么文法之发展就是文句长短之演进。这并不是说汉语句法的复杂化方式中没有层次的空间发展,而是说发展的主要倾向不在空间而在时间。明代曾异即以朴素的“长短法则”来评价汉语句法的发展:

今使缩长句为短句,难;展短句为长句,易。是以从后人而观,则欧苏流畅于韩柳,韩柳流畅于《史》《汉》,《史》《汉》流畅于《左传》,《左传》流畅于《尚书》。然而《尚书》、《左传》短节中未尝不畅不劲,秦汉而后,遂以渐加,斯则句从古短,字以世增。(曾异《与赵十五书》)

曾说所谓“难”“易”,实际上揭示了语言的社会交际功能发展的必然趋势。虽然《尚书》以至《左传》语言中“短节中未尝不畅不劲”,但社会在发展,思维也在发展,语句的丰满终于按自身的时间逻辑以“字以世增”的朴素而有深度的样态发展起来,蔚成流水潺潺、气韵生动之大观。

由此,说《尚书》与《尚书》之后时代的文法异在助词之多少,这还仅仅是一种表象。助词的全面发展乃至系统化的根本原因在于《尚书》以后汉语句子组织以句读段的流动铺排扩展结构的历史趋势。这一发展从本质上说是汉民族世界观的发展,反映出汉民族对世界的符号化认识有了全新的结构与图景——从《尚书》的较为原始和静止的单体分析性句法,发展为连贯运动、气势起伏的多元综合性句法。而这种对世界样式的看法的变化,正是气的思维形成的语言背景。

(二)从《尚书》到《左传》

就语言的世界图景而言,《尚书》的时代不可能产生气的观念。我们知道语言结构的横向扩展有赖于文气的延宕。文气的延宕在形式上须借助于连词和助词。连词将各个相对独立的结构段以各种逻辑关系契合起来,使文气跌宕起伏;助词则将各个相对独立的结构段以各种语气的连贯融通起来,使文气一脉贯注。而在《尚书》中,连词和助词恰恰是很不发达的。

根据何定生先生的研究,《尚书》商、周书中典型的助词只有“哉”、“焉”、“矣”几个。其中“哉”字的用例23个,“焉”字的用例3个,“矣”字的用例4个。这些用例都句法简短。例如:“封,汝念哉!”(《康诰》)“无若殷王受之迷乱,酗于酒德哉!”(《无逸》)“咸告孺子王矣。”(《立政》)“今日之事,不愆于六步七步,乃止齐焉。”(《牧誓》)在这里,不要说“哉”字不很发达,“焉”和“矣”也疑为晚代的用法,出于后人仿作。《尚书》中典型的连词只有“惟”、“乃”、“越”、“矧”四个,其他如“则”、“故”、“与”、“而”、“虽”、“至于”等,皆系晚出的字,其中以“而”为最后。何先生认为:“连词何以会使文章‘气韵’变?尤其‘古’‘近’之差?我们要知道,连词的用,是有正接,反接,转接等不同的……‘接’既不同方向,则其文气自然曲、直不一样。”[2]文气和连词有如此密切的关系,我们考察商周至春秋战国文气的变化,就挑出一个“而”字来比较。因为“而”产生于东周时代,盛行于春秋战国,是“上”古汉语最常用的连词之一。“而”在句中的作用“有承上启下之能,有蒙上辊下之情。惟其善辊,故不拘一处,无乎不可。一切来去、起伏、出入、周折、反正、过接,任其所辊无滞”(袁仁林《虚字说》)。足见“而”字具有很强的延展结构、贯通文气的功能。从某种意义上说,它是上古汉语句法由古简到畅达,由静止到流动的一个标志。

根据我们的调查,甲骨文和金文都没有连词“而”。《周易》中“而”字出现六次。除一例用作代词外(《解卦四十》:“九四,解而拇,朋至斯孚。”),其余用于连接动词或动词性词组。例如:

九二,不克,归而逋其邑人三百户。(《讼卦六》)

初九,贲其趾,舍车而徒。(《贲卦二十二》)

观,盥而不荐,有孚颙若。(《观卦二十》)

九三,日昃之离,不鼓缶而歌,则大耋之嗟。(《离卦

三十》)以上“而”在各句中依次表示先后相承、相互对待、转折和动作的方式。

《尚书》中“而”字凡三十八见。除两例是代词用法外,其他都作连词。其功能一是用于连接动词性词语,表示推断、转折、反复、平行、递进。例如:

我后不恤我众,舍我穑事而割正夏?(《汤誓》)

汝曷弗告朕而胥动以浮言。(《汤誓》)

若网在纲,有条而不紊。(《汤誓》)

人之有能有为,使羞其行,而邦其昌。(《洪范》)

二公命邦人凡大木所偃,尽起而筑之,岁则大熟。(《金鄊》)

二是用于连接作述谓的形容词,表示加合或区别。如:

命汝典乐,教胄子,直而温,宽而栗。(《尧典》)

刚而无虐,简而无傲。(《尧典》)

三是用于连接句子形式,表示因果、条件、转折、并列、假设。例如:

四罪而天下咸服。(《尧典》)

工以纳言,时而飏之。《皋陶谟》

人之彦圣,而违之俾于达。(《泰誓》)

惇德允元,而难任人,蛮夷率服。(《尧典》)

狱成而孚,输而孚。(《吕刑》)

从上述例子看,《尚书》中“而”的用法已趋多样化。然依据何定生先生的考证,《尚书》商、周书诸篇中只有《大诰》是西周作品,《费誓》、《秦誓》为东周作品。其余《汤誓》、《金鄊》、《吕刑》等是西、东周之间的作品。而虞、夏书的《尧典》、《皋陶谟》等等则是春秋战国作品。这样来看,《尚书》中西周时代的作品,如《大诰》、《洪范》,其“而”字的用法与同时代的《周易》大致相仿。

“而”字用法的丰富与成熟在战国时代。当时社会急剧变化。各国为总结经验教训,凡有大事,互相赴告;会盟朝聘,史不绝书;褒善贬恶,直笔不隐,以《左传》为代表的记载各国人物言论和政治、军事、外交活动的史书应运而生,比较充分地反映了战国时期的语言面貌。

《左传》中“而”字最常见的功能是连接述谓的两部分,表示相承的意义。这两部分可以是动词词组,也可以是句子形式。依次举例如下:

公摄位而欲求好于邾,故为蔑之盟。(隐元)

是以尧崩而天下如一,同心戴舜以为天子。(文十八)

由于句法结构的扩展,表示相承关系的“而”连接的动词性成分甚至可以出现在句子的主题和宾语中,例如:

君之未入,寡人惧之;入而未定列,犹吾忧也。(僖十五)

郑伯怨惠王之入而不与厉公爵也,又怨襄王之与卫、滑也,故不听王命而执公子。(僖二十四)

表示相承关系的“而”还出现了复合形式“而后”和“既而”,突出了先后相继的意义。例如:

君子以督为有无君之心,而后动于恶,故先书弑其君。(桓二)

获晋侯以厚归也,既而丧归,焉用之?(僖十五)

《左传》中“而”字的另一个常见的功能是连接动词性成分表示转折。从结构上说,这样的“而”字不仅可以连接述谓的两部分和句子形式,而且可以连接复句成分、定语成分、兼语的述谓成分,例如:

怒不作乱,而以从师,可谓君子矣。(文二)

夫有大功而无贵仕,其人能靖者与有几?(僖二十三)

上天降灾,使我两君匪以玉帛相见而兴戎。(僖十五)

“而”还可以用于一种对人或事作质疑性评价的特殊句式:

子,晋太子,而辱于秦,子之欲归,不亦宜乎?(僖二十二)

今晋,甸侯也,而建国,本既弱矣,其能久乎?(桓二)

在意义上,表示转折的“而”因上下文意不同而有强弱不同的意味。有的只是轻轻一转,有“却”的意思;有的则重重一转,有“反而”的意思,有的只表示一种范围的限制,有“只是”的意思。

《左传》中“而”字表示并列的情况更为复杂,它可以用于平行、加合、互相对待、正反互补、递进、逼进等关系之中。依次举例如下:

子西缢而县绝。(文九)

晋公子广而俭,文而有礼;其从者肃而宽,忠而能力。(僖二十三)

靖诸内而败诸外,所获几何?(僖二十七)

修己而不责人,则免于难。(闵二)

庄公子犹有八人,若皆以官爵行赂,劝贰而可以济事,君其若之何?(庄十四)

吾子孙其覆亡之不暇,而况能禋祀评乎?(隐十一)

《左传》中“而”字在偏正结构中还用于表示状语对动词的四种修饰关系,即动作的时间、地点、方式、情境。例如:

事三旬而成,不愆于素。(宣十一)

声己不视,帷堂而哭。(文十五)

当官而行,何强之有!(文十)

盛服将朝,尚早,坐而假寐。(宣二)

《左传》中“而”在偏正的复句形式之中能表示八种逻辑关系,即原因、结果、假设、条件、容认、推论、目的、即刻行事。依次举例如下:

弦子恃之而不事楚,又不设备,故亡。(僖五)

公子燮求令尹而不得,故二子作乱。(文十四)

谏而不入,则莫之继也。(宣二)

夫民,让事乐和,爱亲哀丧而后可用也。(庄二十七)

夫宠而不骄,骄而能降,降而不憾,憾而能昣者,鲜矣。(隐三)

若不从三臣,抑社稷实不血食,而君焉取馀?(庄七)

既,夫人将使公田孟诸而杀之。(文十六)

公御之,宋师未陈而落之,败诸鄑。(庄十一)

《左传》中“而”字还用在一些特殊格式中强调语气,例如:

吾一妇人而事二夫,纵弗能死,其又奚言?(庄十四)

楚一言而定三国,我一言而亡之。(僖二十八)

善败由己,而由人乎哉?(僖二十)

可见,“而”字在战国时代的语言中,结构、功能和意义较之西周有了极大的丰富和发展。在战国时代句子组织不断铺排,扩展的情况下,“而”在结构上和语气上都起了一个维系句子成分的统一和整个句子的统一,显示语法脉络的作用,具有很强的内聚力。许多信息量极大的句子正是在“而”的组接下积小句成大句,文气贯通的。例如:

武夫力而拘诸原,妇人暂而免诸国,堕军实而长寇雠,亡无日矣。(僖三十三)

文王闻崇德乱而伐之,军三旬而不降,退修教而复伐之,因垒而降。(僖十九)

显然,战国时代的语言已经是一种“气”的语言。由于结构的顺序(时序与逻辑)铺排、呼吸的顿挫控制着句读段的形成与发展,人们对事件的认识和描述也进入了一个互相联系、互相制约、整体把握的阶

段。可以说“气”的语言和“气”的意识乃至“气”的思维是相互塑造、相辅而来的。我国周秦典籍所呈现的自然观演变印证了这一点。

(三)从“五行”孤立到“气”的运动

我国最早的自然观见之于典籍记载的是“五行”自然观。它正是出现于西周的《尚书·洪范》中。这种自然观认为世界由水、火、木、金、土五种基本元素构成,其次序、性质和作用分别是:

一、五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑。润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穑作甘。(《尚书·洪范》)

“五行”的概括是古人对自然界物质结构的初步认识。这一认识是分析的,还不是综合的。因为它指出了水火木金土各自的特性和规律,但还没有将它们联系起来。与此同时,《周易》中用“—”、“--”两个基本符号表示两种不同的爻,由它们组合成八卦,八卦与八卦相重又成六十四卦,这也是一种对自然界或人类社会变化规律的看法,只是它并没有提出明确的哲学观念。

根据《国语》的记载,西周末年至春秋间的自然观出现了引人注目的变化。一是“五行”之间的联系受到了重视。周太史史伯提出“以同裨同”,“同则不继”,只有“和实生物”的观点。“和实”,即调和金、木、水、火、土五种实物,它是构成事物的基本方式,所谓“先王以土与金、木、水、火杂,以成百物”(《国语·郑语》)。二是阴阳说开始形成。人们开始用阴阳二气的消长、平衡、冲突来解释世象的变化。例如伯阳父认为:“阳伏而不能出,阴迫而不能?,于是有地震。今三川(指陕西泾、渭、洛三川地区)实震,是阳失其所而镇阴也。”(《国语·周语》)这两种观点有其内在的联系,即认为事物的产生和发展是彼此相异要素的统一和变化。如史伯所言:“以他(指相异的事物)平他谓之和,故能丰长而物生之。若以同裨同尽乃弃矣。”(《国语·郑语》)

气的概念产生于战国时代。《管子》首先论述了“气”生万物的思想。其《内业》篇云:“凡物之精,此则为生,下生五谷,上为列星;流行于天地之间,谓之鬼神;藏于胸中,谓之圣人。”“精也者,气之精者也。”与此同时,《易传》又阐发了《周易》的世界观:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”(《系辞上》)世象的形成和变化归于“太极”中两个对立面的运动。这两个对立面就是“乾”“坤”或曰天地。“乾坤成列而易立乎其中矣。”而“乾,阳物也;坤,阴物也。阴阳合德,以体天地之撰”(《系辞下》)。于是“一阴一阳之谓道”(《系辞上》)。阴阳交互作用即自然之规律。气生万物和“阴阳合德”相结合,就形成一种崭新的世界样式。《庄子》曰:“至阴肃肃,至阳赫赫。肃肃出乎天,赫赫发乎地,两者交通成和,而物生焉。”(《田子方》)“人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死。……故曰:‘通天下一气耳。’”(《知北游》)气的阴阳矛盾运动构成万物。《荀子》亦云:“天地合而万物生,阴阳接而变化起。”(《礼论》)“水火有气而无生,草木有生而无知,禽兽有知而无义,人有气有生有知亦且有义。”(《王制》)气是万物的生存基础,气之阴阳互动是万物的变化依据。我国上古时代“气”的自然观由西周到战国的发展,正是与语言组织中文气的逐渐流动、舒展同步的。从根本上说,语言是一个民族的世界观,语言结构是一个民族看待世界的样式。正如人类学和语言学家萨丕尔所指出的:“语言,作为一种结构来看,它的内面是思维的模式。”“语言和我们的思路不可分解地交织在一起,从某种意义上说,它们是同一回事。”“语言形式的无限变异,也就是思维的实在过程的无限变异。”[3]上古汉语句子格局的时间型扩展和流动,导致自然观由“五行”孤立到“气”的运动的深刻变化;而气的意识与思维反过来又使语句组织更自觉地以流动铺排之势条理事象,以整体观照之法理解世界。这就是气的语言与气的思维相互塑造、同步发展的过程。

二、汉语的文气与句法脉络

(一)流动型语象与几何型语象

“气”的概念用现代人的语言来理解,既是一种活动着的物质(或曰material force),又是生命力的精神概念(或曰vital spirit或matter energy)。它由气状的物质存在到以运动为本性的客观存在,都离不开一个运动的意识。中国哲学以“气”作为表示物质存在的范畴,亦即肯定了气的运动性,存在与变化的统一性。中国语文传统所说的“文气”,也就是这种与情理相一致的抑扬顿挫、疾徐有致的动态的语句组织精神。

通俗地说,“文气”就是念诵文句时的一口气。它常可于诵读之中领略出来。当一个句读接一个句读流转顿挫而进的时候,句子组织就自然发生“流动”,形成声气的“场”。韩愈《答李翊书》云:“气,水也;言,浮物也;水大而物之浮者大小毕浮。气之与言犹是也。气盛则言之短长高下者皆宜。”可见“气”是驾驭“言”的。刘勰《文心雕龙·风骨》云:“情之含风,犹形之包气”,故“情与气偕”。可见“气”又是饱含“情”的。它在“意”与“形”之间承意而控形,赋予意念以最佳形式状态的运转,是联结意、情和形的纽带。姚鼐《答翁学士书》云:“文学者犹人之言语也。有气以充之,则观其文也,虽百世而后,如立其人而与言于此,无气则积字焉而已。意与气相御而为辞,然后有声音节奏抗坠之度,反复进退之态,采色之华。故声色之美,因乎意与气而时变者也。”可见“气”需因声以求,而文句声音之美又需寻气而行。抑扬顿挫之声足以助文句之行气,文句行气之妙又可以帮助声调的铿锵,所谓“情以生文,文亦以生情;文以引声,声亦足以引文。循环互发,油然不能自已,庶渐渐可入佳境”(曾国藩《求厥斋日记》)。

既然行文的声律有高有低,有长有短,才能充分传达“文气”,那么文句要气盛,布局就需力避单一、呆板。于是乎把一个意念的团块打散,用形断而神不断的一个个短语连续铺排,造成一种动态的节奏感,一种连贯的气势。语法的脉络就在这种“气”的运行中体现。这种由“气”疏通、延展、续断的句法与西方语言有很大的不同。西方哲学的自然观既然以最小的不可分的物质个体原子作为世界本原的元素,强调原子的个体、物状、次序、位置,那么他们理解的事象就是几何型的——事物由原子层层组合,就像字母构成词,再由词构成句子、文章一样。我们看西方语言的句子大多以主语和定式动词为骨干栋梁,然后运用各种关系词把有关材料组成关系结构的板块,向主语和动词这两根栋梁上挂,前呼后拥,递相叠加,不厌其烦。重点是通过严整的结构交代清楚各板块之间的相互关系。中国哲学的自然观由于持“凡可状,皆有也;凡有,皆象也;凡象,皆气也”的气一元论,强调气的连续性质态,所谓“气有动之性,犹水有波之性”(王夫之《庄子解·达生》),其理解的事象就是流动型的。如果说几何型的事象或语象是一种物理空间体,即层层组合的形式化构造,那么流动型的事象或语象就是一种心理时间流,即按时序铺排的语义流程。

汉语句子组织之所以能够采取流动铺排短语的建构方式,同汉语语词单位的弹性有很大关系。汉语的语素具有单音节性,音节结构较为简单。为了避免语素同音,也为了适应上下文语言节奏和修辞协调性的要求,单音节的语素往往自行衍变或与其他语素复合而成双音节的语词。这种由单到双的分合伸缩无一定规,有常有变,可常可变,随上下文的声气,逻辑环境而加以自由运用。而汉语在复音化的趋势下,词语的“块然”状与可拼合性也为这种分合伸缩提供了可能。汉语语词单位不仅在形式上具有弹性,而且在功能上也具有弹性。汉语的实词往往是多功能的,在名词、动词、形容词之间可以自由地实行功能转化。词与词只要语义上配搭,事理上明白,就可以粘连在一起,不像印欧系语言那样受词的形态成分的约束。由于汉语的语词在形式上和功能上都简单而灵活,弹性很大,因此它能自由地组合以适应句子声气顿挫、延展的要求。这就为句组织的流动铺排提供了必要的条件。也正由于汉语语词的弹性使句子组织有可能与语音节奏同步,所以汉语句法句读简短,整齐和谐,灵活多变。一个句子往往用一个意向统率多个短语,读下去顺流而下,不可遏止,必须一口气读到意向完成为止。在这里,文气的运行与事理的认知是浑然一体的。

(二)动向与名向

作为一个结构单位,句子的建构必然受到一定规则的限制。汉语句子的动态建构也不是“变化无方”,“不可纪极”。尽管它没有西方语言句子中那种形态化的核心动词(限定动词)来控制句界,但它却有“无形”的手段来控制一个句子的格局。这“无形”的手段就是声气的止息和意向的完成。

所谓“意向”,是一个句子的表达功能或曰语义意图,即说话人造这个句子究竟要让它起什么作用。意向是整个句子的意念内聚力。汉语中句子的意向主要有三类,即“动”向,“名”向,“关系”向。

汉语“动”向句的功能是叙述行为事件。它以流动的视点,流水般的形式展开意念,形成一种化整(事件之整)为零(句读段之零)的格局。例如:

武王亲释其缚,受其璧而祓之,焚其榇,礼而命之,使复其所。(《左传·僖六》)

(华父督)已杀孔父而弑殇公,召庄公于郑而立之以亲郑,以郜大鼎赂公,齐、陈、郑皆有赂,故遂相宋公。(《左传·桓二》)

那周瑞家的又和智能儿唠叨了一回,便往凤姐处来,穿过了夹道子,从李纨后窗下越过西花墙,出西角门,进凤姐院中。

(《红楼梦》第七回)

这类句子以施事者为意向线索,集中多个动词,接声气和语义的断续组织句读段,依事件的事理和时序循序展开,直到完成叙述。整个句子由一个施事者一贯到底。西方语言的句子受限定动词单一视点的限制,重在围绕核心动作构造复杂的关系,无法采用这种多视点的格局。汉语句子之所以可以多视点而不累赘杂沓,就在于它的视点不由单中心的形态框架决定,而由内容决定。多个视点顺时间事理而移动,随事态变化而衔接,其“动”感是简明而有序的。《文心雕龙·章句》云:“事乖其次,则飘寓而不安”,“搜句忌于颠倒,裁章贵于顺序”,道理就在这里。因此,分析西方“形态”型的句子,可以也有必要从其形态框架入手;分析汉语的“功能”型句子,则只能从其表达功能和事理逻辑入手。

一定的句型是同一定的语言心理相联系的。当我们造“动”向句的时候,一个具体的、动态的图像浮现并流过我们的“眼”底。这种流动的图像可以归结为“时间坐标+空间坐标+施事者+事件流程”。这四项是构成“动”向句的直接组件,它们的地位是平等的。它们不像名词、动词的某些修饰成分那样通过合成一个偏正词组才进入句子,而是作为句子深层结构中主要心理板块直接充当句子成分,参与句法组合的。这种组合是有序的。在上古汉语中,据我们对《左传》中14 381个“动”向句的考察,一般是时间成分与动词保持最远的距离,施事者则紧靠动词。地点词一般出现在句末,如:“夏,楚子合诸侯于沈鹿。”(桓八)若在动词前,往往是被陈述说明的,宜看作句子主题,如:“松柏之下,其草不殖。”(襄二十九)这同地点词词义实在,更近名词有关。但在现代汉语中,地点词的位置已移到施事语前,但仍在时间词后面,如:“昨日晌午,德胜门外,一个老头儿在钓鱼。”“动”向句的四项基本成分中,时间、空间往往可以靠上下文和环境来表明,施事者在可以意会的情况下允许不交代,只有“事件流程”是“动”向句必不可少的核心。这个核心经常是由动词组来铺排的。这种句子总是在动词前面简单而整齐;动词一过,思路的推进便顺势而下,极层累曲折之致,呈风起云涌之貌,直到一连串动作有了一个逻辑的归宿和终点,句子才算完成。“动”向句的流动铺排之所以不嫌累赘杂沓,是因为句子的“魂”系在各个动词实际上或逻辑上的时间顺序上,系在一个个词组随事态变化的需要首尾衔接上。它适应了汉语的“气”的节律,把复杂的思想、过程描绘得有声有色、有条有理。这种形式上削尽冗繁的省略,构局上流动转折的气势,内容上有头有尾的韵致,都是与印欧系语言的句式大异其趣的。林同济先生曾把汉语造句的特点归结于动词的集结,他认为:“偏重动词着眼,运用大量的动词结集,根据时间顺序,一一予以安排,甚至尽量省略关系词以达到动词集中、动词突出的效果,这是汉语造句手法的基本倾向。”[4]这一见解虽然不无偏颇,但的确说出了汉语“动”向句的一部分特征。只是动词的集结不是机械堆积的,而是在声气的安排下,以句读段为单位“顿”进的。

汉语“名”向句的功能是评论话题。它以环动的视点,流水般的形式发散意念,形成一种聚零(句读段之零)为整(论题之整)的格局。所谓“聚”,就是得其神,即实现其表达功能。当我们造“名”向句的时候,先提出我们想要说明的一个话题。它可以是一个词,也可以是一个词组,甚至是一个句子形式,总之是一个要说明的“板块”,然后对这个话题加以评论。与“动”向句不同的是,“名”向句无论其话题部分还是评论部分都可以流动铺排。它们的聚零为整也因此呈现出两种不同的形式。

一种是网收型的,即句子的话题部分以句读段流动铺排,而句子的“魂”收在最后一个或几个简洁的评论上。就好像撒开一张网,撒得再开,它的纲还是可以在句末一把抓住的。例如:

许无刑而伐之,服而食之,度德而处之,量力而行之,相时而动,无累后人,可谓知礼矣。(《左传·隐十一》)

君信蛮夷之诉,以绝兄弟之国,弃周公之后,亦唯君。(《左传·昭十三》)

打了门子,伤坏了藏殿上朱红槅子,又把火工道人都打走了,口出喊声,如何这般所为?(《水浒传》第四回)

嘴甜心苦,两面三刀,上头笑着,脚底下就使绊子,明是一盆火,暗是一把刀,他都占全了!(《红楼梦》第六十五回)

以上各句中最末一个句读段,都将前面多个句读段收作一个主题加以评论。在评论出现之前,这些句读段也呈流动转折、“风起云涌”之貌。但当评论一出现,它们立即“聚”成一个大话题。其内容再多,再杂,也能神聚得干净利落。这种“散装”的大主题在西方语言的句子框架中是难以容纳的。它的“气”的运动不在句子的陈述部分,而在主题部分,这是句法上十分独特的现象。它说明汉语句子以句读为基本单位的流动,具有很大的表意功能上的灵活性。流动是一种本质,而流动中显示的语义上的格局,是可以灵活变化的。汉语的这种“大主题”与印欧系语言受动词形态制约的“小主语”是不可同日而语的。

一种是辐射型的,即围绕一个话题,多侧面地加以评论;或曰以话题为基点,有规律地辐射评论。例如:

春秋之称,微而显,志而晦,婉而成章,尽而不汙,惩恶而劝善。(《左传·成十四》)

今晋,甸侯也,而建国,本既弱矣,其能久乎?(《左传·桓二》)

老身那条计,是个上着,虽然入不得武成王庙,端的强似孙武子教女兵,十捉九着。(《水浒传》第二十四回)

浸过水的青菜不能要,分量重,烧不烂,样子好看,都是骗骗你们这种洋盘的。(陆文夫《井》)

以上各句中第一个句读段都是接受评论的话题,其后的句读段则以流动的状态环绕主题加以评说,形成一种众星烘月的格局。主题是“名”向句结构和内容的一个支撑点。全句由这一点出发,有条理地“辐射”出一个个连贯铺排的评论语。所有的评论语都以主题为核心确定彼此的关系,因此评论语再多也能做到“形散而神不散”。从语气上说,这类句子句首的短语后往往有一个停顿。这一停顿在声气上暗示了句首短语的话题地位,从而也暗示了全句的语法脉络。

当话题是某个人物或行为主体的时候,辐射型的“名”向句还可与“动”向句相结合,对这个人物或行为主体“夹叙夹议”,显示出汉语句子句读功能的丰富内涵。例如:

知之父,成公之嬖也,而中行伯之季弟也,新佐中军,而善郑皇戍,甚爱此子。(《左传·成二》)

吴,周之胄裔也,而弃在海滨,不与姬通,今而始大,比于诸华。(《左传·昭三十》)

你们两个人天天厮守在一起,有什么长话说不完,竟然从厂里说到了家里,是不是太过分了一点?(陆文夫《井》)

那汽车是个庞然大物,在人堆里钻来钻去,引人注目,遭人忌妒。(陆文夫《井》)

郭绍虞先生在《汉语语法修辞新探》中曾提出与林同济先生完全不同的观点,即汉语造句不是以动词为重点,而是以名词为重点。他举的例子与林同济先生举的例子也不同。林同济的例子都是“动”向句,诸如“他拿着枪,绕着屋子走”之类;郭绍虞的例子都是“名”向句,诸如“苹果橘子买了一大堆”之类。事实上,林同济的“动词优势”说是以汉语句子的“动词集结”区别于西方语言句子的“动词核心”;郭绍虞的“名词重点”说是以汉语句子的“词组(句读段)铺排”区别于西方语言句子的“动词核心”。他们从不同侧面揭示的汉语句法特点,都与汉语句子组织的流动状态有关,都是“气”的意识、“气”的思维乃至“气”的世界观在汉语句子建构中的深刻体现。然而在“动”向句和“名”向句的各自流程中,“气”的格局并不相同。“动”向句的动作语(句读段)铺排以时间为序,动作语之间的关系以时序为纽带(因果、假设等关系实际上也是一种时序的关系)。“名”向句的评论语(句读段)以它们各自对主题语的评论而相互发生一定的关系,有了主题语这一结构核作为“圆”心,它们的相互关系也就不像动作语之间的相互关系那样直接和具有连贯性。如果说动作语的铺排是一种时间流,那么评论语的铺排则是一种向心环。

(三)结构限度与认知限度

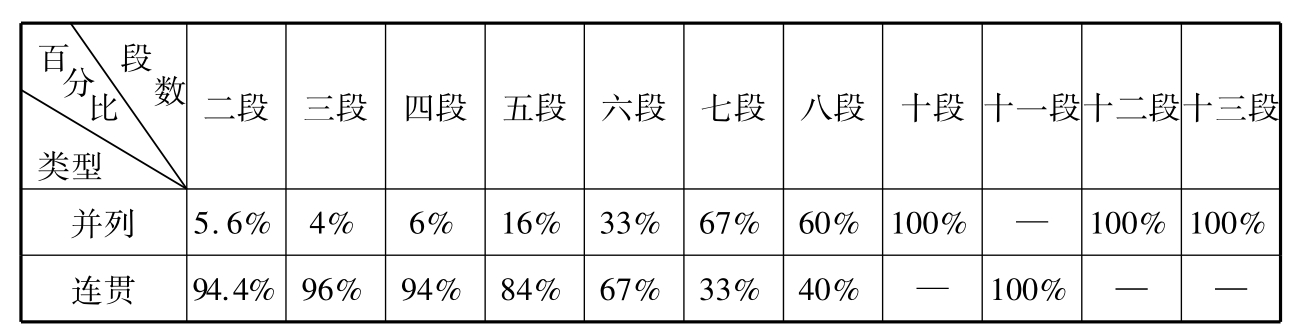

汉语的“动”向句和“名”向句都以句读段的流动铺排建构组织,它们流动的长度是我们十分关心的问题。从理论上说,只要句子的表达功能尚未完成,句组织的铺排就可以一直进行下去。事实上,句子的长度仍有一定的限制。根据我们对《左传》句型系统的调查,句子的流动铺排以两段为常态。《左传》中多段的“动”向句共3 756例,其出现率的百分比分别为:双段句79.2%,三段句15.5%,四段句4.5%,五段句0.8%,六段句0.3%,七段句0.07%,八段句0.1%,十段句0.05%,十一段句0.02%,十二段句0.05%,十三段句0.02%。从统计数字可以看出,双段是上古汉语句子铺排的最佳长度。我们对现代汉语中篇小说《井》中的“动”向铺排句也作了统计,其结果是双段句72%,三段句17%,四段句8%,五段句1%,六段句0.5%。统计数字依然表明双段是现代汉语句子铺排的最佳长度。

从结构长度的极限说,《左传》“动”向句的句读段可长达十三段,但这里要区别“并列”的铺排和“连贯”的铺排两种情况。在《左传》中“动”向句的主体是连贯铺排,并列的铺排主要是一些分类陈述的句子,它们在形式上由于语义涵量均等而显出齐整和对称来。例如:

齐环怙恃其险,负其众庶,弃好背盟,陵虐神主。(《左传·襄十八》)

君子不食奸,不受乱,不为利疚于回,不以回待人,不盖不义,不犯非礼。(《左传·昭二十》)

我们对《左传》“动”向铺排句中连贯和并列的情况作了统计,图示如下:

我们在调查中发现,在六段以前(含六段)连贯句占绝对优势。七段以后,除了十一段有一例连贯句外,并列句占绝对优势。其实,七个以上的多段并列仅仅是一种特例,每类实际用例只有一二句。因此上图实质上表明六段是《左传》“动”向句连贯铺排的一个临界点。过了这个临界点,只有特殊的并列形式才能胜任。即使在个别七段以上的连贯句中,彼此并列的句读也占优势。例如:

(季氏)有十年之备,有齐、楚之援,有天之赞,有民之助,有坚守之心,有列国之权,而弗敢宣也,事君如在国。(《左传·昭二十七》)

句中前六段为一并列关系,后二段为又一并列关系,前后之间是连贯(转折)关系。这种连贯铺排,其超长度仍依赖并列关系的支持。因此,七段以上可以说是结构铺排的一种特例。此外,我们还注意到,以多段并列来叙事,在句子出现频率最高的二段至四段的铺排句中一直处于稳定的劣势。五段至七段,多段并列句的比例成倍增长,直至极限。这说明五段形式已开始对多段连贯有了一种限制,这种限制对多段并列是不存在的。

六个句读段作为句子连贯铺排的一个临界点,这在《左传》和《井》的句型系统中都得到了证实。可以说,这就是汉语句子“气”的运行在形式上的一个限度。事象是一个连续体,语言对事象的分析、组织却不可能无限度。因为语言是一个形式系统。句法中气的运行依然是一种形式规律。使我们感兴趣的是,为什么是“六”而不是其他数目成了句子铺排的极限?而英语一个完整的句子以动词为中心控制的“空间砌块”(句子成分,即主语、宾语、状语、补语等)也在六个左右。这反映了人类语言认知短时记忆容量的共同限度。

现代心理学实验证明,人类短时记忆(short-term memory)容量的限度无法用信息单位“比特”来表示,只能以“模块”(chunk)为单位,其限度是七个左右(7±2)[5]。换句话说,人类能同时关注到的事物,短时间内能同时记住的东西,思维时大脑中同时操纵的元素,都不会超过七个左右。同样,在一个语言结构体中,只要找到一个合适的比较基准或者说坐标原点,就可以使其中所有的成分都无遗漏且无重复地落实到不同的整体中,而且这些整体的个数不超过七个左右。英语句子的基本单位主、谓、宾、定、状、补六大成分和汉语句子的基本单位(例如主题语、评论语或时间语、地点语、施事语、动作语)都在七的限度之内。只是二者的比较基准不同。英语句子必须通过核心动词这一原点去“组块”。这种方法很像西方绘画的“焦点透视”,具有很强的形式内聚力。汉语句子则通过文气与文意相统一的句读段去“流块”。这种方法很像中国画的“散点透视”,具有很强的功能内聚力。在人类共同的认知机制基础上,不同民族按不同的语言心理设计了不同的句子格局,将人类的认知机制民族语法化了。

(四)尾焦点的逐个实现

当代语法学认为,一个句子就是一个信息片断(a piece of information)。它所传递的信息可以分为:①说话人认为或假定对方已知的信息(given information),②说话人认为或假定对方未知的,即新的信息(new information)。说话人总是力图把新信息中最重要的部分,作为“信息焦点”(information focus)加以强调。当这一焦点处于句子单位的后部时,就是“尾焦点”(end focus)。当代心理学对句子的记忆和理解的“选择性衰变”(elective decay)曾有不同的看法。一种认为,句子记忆贮存中具有最鲜明标记的是句子的末尾,亦即在时空距离中最后呈现的那些部分。这是句法策略的观点。另一种认为,句子记忆贮存中具有最鲜明标记的是句子的核心意义,即不受时空制约的句子的语义融合。这是语义策略的观点。这两种记忆理解策略在汉语“动”向句的记忆、理解中,都能得到证实,并不矛盾。“动”向句的结构重心和语义重心重合在动作语上,这正是尾焦点和尾重心(end weight,指句中结构复杂的成分放在句尾)的重合。虽然汉语句子的信息焦点借助于对比重音等也可以出现在其他位置(如修饰语)上,但汉语最习惯的表达方式是尾焦点。根据夸克等人的说法,英语句子也是以结构上的尾重心和信息上的尾焦点为原则的[6]。但在英语中像There are too many people there这样的句子,其信息焦点落在修饰语toomany上,汉语却表达为“这儿人太多”,依然是尾焦点。又如More and more people are studying science,信息焦点落在修饰语more and more上,汉语的习惯说法却是“研究科学的人越来越多了”。由此看来,汉语的尾焦点倾向比英语更强。这显然是由句读段的流动铺排造成的。

汉语句子句读简短,每一个句读段就是一个相对独立的文气与文意单位。它在文意上具有述谓性,文气又限制了它的结构长度,因此汉语不主张在结构上过于枝蔓,宁愿将复杂的枝蔓化为一个个简洁的陈述。一些在英语句子中落实在修饰语上的信息焦点,在汉语中都习惯以句读的铺排来实现尾焦点。例如:

A grenade thrown from the tower burst harmle ssly on the ground.

炮楼里扔出了一颗手榴弹,炸在地上,没伤着人。

Poverty in the developing countries has been ascribed by the North to low productivity,inappropriate domestic policiesand inadequate national effort.

发展中国家的贫困,在北方看来,是因为生产率低,国内政策不当,自身努力不够。

从上述比较可以看出,英语句子的信息焦点顺应子:“主——谓”框架的大局。因此当信息焦点与句法谓语不相符时,它不妨出现在句子成分的修饰语上。在它的语言心理上,“主谓”关系框架优先于信息焦点。后者如果无法落在“根本”上,那么栖在枝干上也无妨。汉语的造句态度则异于是。为了实现尾焦点,不惜把一个完整的关系框架拆零而成一连串句读,逐个地实现尾焦点。这反过来又推动了句法的铺排顿进之局势。它在语言心理上是以表达为主,信息的安排重于关系的框架。

张志公先生曾提到《红楼梦》中这样一个例子:刘姥姥初进荣国府,与王熙凤正说着话,“只听一路靴子脚响,进来了一个十七八岁的少年,面目清秀,身材俊俏,轻裘宝带,美服华冠。”如果把对少年的相貌、身段、打扮的一串评价放在前面作修饰语也未尝不可:“只听一路靴子脚响,进来了一个十七八岁的、面目清秀、身材俊俏、轻裘宝带、美服华冠的少年。”但汉语的习惯却不愿意在宾语前加上很多修饰成分,从而使它离开动词太远[7]。因为这样一来,句子的“气”就滞住了,流转不起来。从逻辑上说,刘姥姥偷偷见着王熙凤,正忐忑不安,忽听靴子声响,有个男人进来,她最关心的、急于知道的是“谁来了?”所以先看见的是“少年”,然后才看清楚他的服饰、身段、面目。可见汉语句子以句读段的顿进“逐个地实现尾焦点”,确实具有一种心理时间的逻辑天籁。被西方语言的句子视为轴心的动词,在汉语句子组织中并不是最有价值的成分。只有当这个或这些个动词组成句读时,它(它们)才获得了有机性,成为句子的一个板块。因此,把握汉语句子的脉络,应从句读入手(至于这个句读段是“动宾结构”,还是“连动结构”等,这是下位的“紧”区分,与句子格局无涉)。我们的析句方法也就因此而从“宽”,即以句读段为汉语句子的基本活动单位,以句读段服务于不同表达功能的不同铺排律为汉语句子的基本格局。

叶斯柏森在其《语法哲学》一书中认为,对于英语的句子概念,虽然理论上没有共同的看法,语法学者却常在实际的分析上趋于一致。当某一组词呈现在他们面前时,他们可以不需多加考虑而断定该组词是否为句子,这显然是因为英语句法是以动词为中心“焦点透视”的。它的句界是有形式标记的。而汉语“散点透视”的句法却没有这样一种客观的、形式化的句界。根据台湾学者一项对英语系十八位中国学生的实验,尽管他们的母语是汉语,他们对两段汉语文章的标点只有一人与原文标点相同。原文句数与十八人的平均断句数之比是1∶2.53和2∶3.82。而尽管他们的英语水平肯定不如汉语,他们对两段英语文章的断句却与原文十分接近。原文句数与十八人平均断句数之比是6∶5.49和5∶4.94[8]。汉语句界不严,很多地方可断可连,说明以“气”为组织脉络的句法在理解和把握上有其一定的主观性,因为它的分析依赖于对功能和语义的主体领悟,对声气的主体体验。汉语句法放弃了西方形态语言视为生命之躯的关系框架,把受冷漠的形态框架制约的基本语块解放出来,使它们能动地随表达意图穿插开合,随修辞语境增省显隐,体现出立言造句强烈的立体意识。因此,任何先验的、坚硬的框架都框不住汉语语法。唯有从基本语块主体发挥的动态过程来把握语法脉络,把简单性与灵活性,能动性与规律性辩证地结合,才从本体上理解了汉语的精神。

汉语句子“气”的组织之流动性体现了汉民族有机整体的思维方式。而在句法之“气”的流动中凸显的以神统形而非以形摄神的文化精神又体现了汉民族思维方式的主体性。汉语句法超越了一般形态语言精致、繁复的规则。它的“散点”或者说“自由”,即在于它完全服从并且积极参与句子表达的“意”和“神”(功能),始终伴随着精神而流动。由于它得到内容的肯定,它在一定意义上就成为内容力量的本体,达到形与神的高度凝练的合一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。