5 汉语语法的弹性建构

一、道器不离的领悟空间

中国哲学认为,天人本来合一,物我本属一体,内外融为一片,在这样一种综合性的宇宙观指导下,中国哲学将事物之外象与其内理统一起来,认为“道之外无物,物之外无道”(程颢《语录》四)。因而“道”与“器”别而不离,如程颢所言:“形而上为道,形而下为器。须著如此说,器亦道,道亦器。”(同上一)“事”与“理”别而不离,如程颐所言:“至显者莫如事,至微者莫如理,而事理一致,微显一源。”(同上二五)“体”与“用”别而不离,如程颐所言:“至微者理也,至著者象也。体用一原,显微无间。”(《程氏易传序》)对于事物与其性质、功能的关系,中国哲学有许多精辟的表述:

拿“道”“器”(物)不离来说,古人云:“道不能无物而自道,物不能无道而自物。道之有物,犹风之有动,犹水之有流也。夫孰能间之?故离物求道者,妄而已矣。”(南宋胡宏《知言》)事物与其性质、功能不可分离,因而是可以相互涵盖的。“道非是外事物有个空虚底,其实道不离乎物,若离物则无所谓道。”(陈淳《北溪字义》)于是举物象则道理寓焉,论道理则物象涵之。

拿“体”“用”不离来说,古人云:“即体而言,用在体;即用而言,体在用:是谓体用一原。”(王阳明《传习录》)事物不是“静止”的,而是“流行”的。事物的本体是运用中、功能显示中的本体;事物的功用则是本体之功用,本体之“流行”。离开事物便没有性质和功用,离开功用也就没有事物的存在。当我们注目事物之体的时候,当明白它是“用之藏”,即体通向用;当我们注目事物之用的时候,当明白它是“体之显”,即用由体出,用不离体。

由此,则中国人眼里的事物单位,体用相连,内外融通,功能发散,意蕴丰润。这一点与西方哲学殊为不同。张岱年指出:“中国哲学家都承认本根不离事物。西洋哲学中常认为本根在现象背后,现象现而不实,本根实而不现,现象与本体是对立的两世界。这种‘本根是虚幻现象之背后实在’之观念,多数中国哲人,实不主持之。中国哲人决不认为本根实而不现,事物现而不实,而以为事物亦实,本根亦现;于现象即见本根,于本根即含现象。”[40]是实亦现、现亦实,还是实而不现、现而不实,划出了中西文化单位论的清晰的界线:前者是弹性的,灵动的;后者是刚性的,确定的。

一个体用相连、内外融通、功能发散、意蕴丰润的单位,必然是能适应各种变化的。中国哲学认为“物之生也,若骤若驰,无动而不变,无时而不移”(《庄子·秋水》)。“在天成象,在地成形,变化见矣”(《周易·系辞上》)。置身于这样一个变动不居的过程,任何单位唯有“周流六虚”而不为定规,“上下无常”而不为“典要”(即刻板的公式),“唯变所适”,才能充分发挥作用,以达到恒久。如果说一个单位的“体”是静,“用”是“动”,那么中国哲学主张“无间于动静”。“其静也,常觉而未尝无也,故常应。其动也,常定而未尝有也,故常寂。”(王阳明《答伦彦式》)动与静不能硬作分别,而应动静合一。因为“若以天理观之,则动之不能无静,犹静之不能无动也”(朱熹《答张敬夫》)。“静者养动之根,动者所以行其静。”(《朱子语类》十二)由此观之,一个动静无间的单位,它在适应各种变化中是非常灵活的。

然而,一个体用相连、内外融通、功能发散、意蕴丰润的单位,又是非常简易的。一方面变中有不变,“天之道,有序而时,有度而节,变而有常”(董仲舒《春秋繁露·天容》),变化不是烦乱无章,而是有常则,有条理的;另一方面,“易简而天下之理得矣”(《周易·系辞上传》)。中国哲学认为“天下之动,贞夫一者也”(《周易·系辞下传》),世象虽然繁杂,变化虽然灵活,但其中有至简者存在。得其易简之理,“观其所恒,而天地万物之情可见矣。”(《周易·彖下传》)由是观之,人们要想“极天下之赜”,惟有识天下之简。以简驭繁,才是活跃在中国文化各种样式中的那些基本单位的真谛。正如郭绍虞所指出的,中国人的思想是很能从错综复杂的现象中理出头绪,寻出规律,使之简易化,然后再从简易入手,驾驭各种变化和复杂事情。正因其易简,所以要明其变。而正因其变,所以要观其通,在灵活多变中找出各种通例,发现规律。这是汉人学汉语所以能“神而明之”的缘故[41]。

中国哲学对文化各种样式中基本单位简易而又富于变化的看法,与中国语言有深刻的联系。汉语的基本单位正是体用相连、内外融通、功能发散、意蕴丰润的。正是汉语的这一特征决定了中国哲学乃至文学艺术的表述特征。冯友兰曾指出,西方人读中国哲学著作,第一个印象也许是这些言论和文章都很简短,没有联系。打开《论语》,你会看到每章只有寥寥数语,而且上下章几乎没有任何联系。《老子》全书都是名言隽语。《庄子》各篇大都充满比喻例证。习惯于精密推理和详细论证的西方人,要了解这些中国哲学家到底在说什么,简直感到茫然。冯友兰认为:

中国哲学家惯于用名言隽语、比喻例证的形式表达自己的思想。……名言隽语一定很简短;比喻例证一定无联系。因而名言隽语、比喻例证就不够明晰。它们明晰不足而暗示有余,前者从后者得到补偿。当然,明晰与暗示是不可得兼的。一种表达,越是明晰,就越少暗示;正如一种表达,越是散文化,就越少诗意。正因为中国哲学家的言论、文章不很明晰,所以它们所暗示的几乎是无穷的。[42]

所谓“暗示”,正是由于汉语词语的体用相关,内外融通,功能发散和意蕴丰润。所以能够使中国的诗人“想要传达的往往不是诗中直接说了的,而是诗中没有说的”。以至“聪明的读者能读出诗的言外之意,能读出书的‘行间’之意”[43]。冯友兰举《庄子》中两位圣人相见而不言,“目击而道存”的例子,指出按中国古代哲学道家的看法,“道”不可道,只可暗示。语言对“道”的表述,不是靠语言固定的外延和内涵,而是靠语言的暗示、语言的“透露”。而且,语言一旦达到了暗示的目的,它就该忘掉。所谓“言者所以在意,得意而忘言”(《庄子·外物》)。这样看来,汉语的单位,在很大意义上,不是一个论证单位,而是一个意义支点,即一个意义的触发机制。这样一个意义支点或者说触发点,当然不可能是“确意的”、“确证的”,而只能是富于弹性的,多义且多功能的。只有这样才便于蕴涵丰富的内容,便于展开丰富的联想,便于在意会中进行各种可能的搭配组合,便于拓展无限的领悟空间。中国传统哲学就认为对“道”、对“理”这些概念的认识,只要用力恒久,就会豁然贯通。

冯友兰

筷子、餐刀餐叉

那么,能不能对汉语的富于弹性和暗示的单位加以解释呢?冯友兰持否定的意见。他指出:“《论语》、《老子》中简短的言论,都不单纯是一些结论,而推出这些结论的前提都给丢掉了。它们都是富于暗示的名言隽语。暗示才耐人寻味。你可以把你从《老子》发现的思想全部收集起来,写成一部五万字甚至五十万字的新书。不管写得多么好,它也不过是一部新书。它可以与《老子》原书对照着读,也可以对人们理解原书大有帮助,但它永远不能取代原书。……他(郭象)是《庄子》的大注释家之一。他的注,本身就是道家文献的经典。他把《庄子》的比喻、隐喻变成推理和论证,把《庄子》诗的语言翻成他自己的散文语言,他的文章比庄子的文章明晰多了。但是,庄子原文的暗示,郭象注的明晰,二者之中,哪个好些?人们仍然会这样问。后来有一位禅宗和尚说:‘曾见郭象注庄子,识者云:却是庄子注郭象。’(《大慧普觉禅师语录》卷二十二)”[44]冯友兰对汉语单位的“暗示”的理解,正是“不可论证”或没有“确意”的。一旦论证,一旦给以确定的涵义,就丢掉了汉语单位的“暗示”。这样看来,汉语词的弹性不是一种“术”,一种技能或方法,而是一种本性。现代科学在认识它的时候,不能把它视为一种要破解的对象,而只能把它视为一个要理解和体悟的宇宙。事实上,正如冯友兰所指出的,富于暗示,而不是明晰得一览无遗,是一切中国艺术的理想,诗歌、绘画以及其他无不如此。诗人想要传达的往往不是诗中直接说了的,而是诗中没有说的。画的线条和颜色也是如此。我们可以说,单位、尤其是基本单位的简易而富有弹性,是中国文化各种样式的一个共同的组织方略。中国的筷子是很简单的,它远远比不上西方餐刀餐叉的复杂。筷子的功能又是不确定的,它不像餐刀有“切”的确定性,餐叉有“戳”的确定性。然而筷子既能“切”,又能“戳”,既能夹,又能挑,无所不能。中国的毛笔是简单的,也是不确定的,不像西方的油画刷子和钢笔那样“刚”而确定。但“笔软则奇怪生焉”,毛笔运用中有粗细浓淡润枯正侧起伏方圆等各种变化。中国文化的基本单位就如老子所言“无执故无失”,孔子所言“无可无不可”。这就是贯注在中国语言中的一种文化精神。

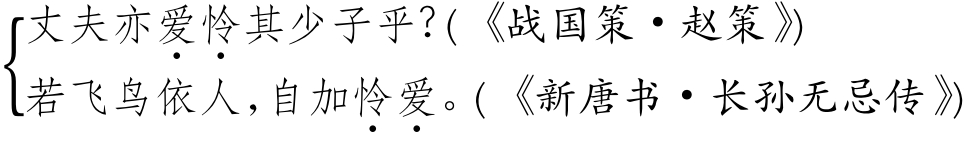

毛笔、油画刷子

二、体用一原与动静相涵

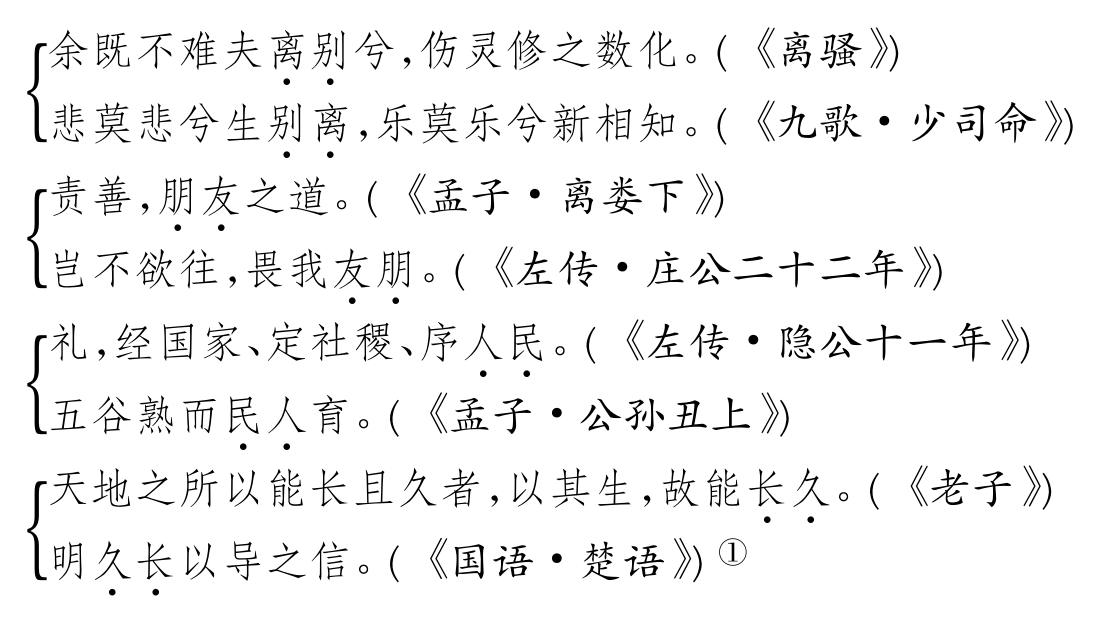

汉语语法中基本单位的弹性,首先表现在功能弹性上。启功曾形象地指出,汉语的词“是一种多面功能的零件:譬如一个螺丝钉,可以左右旋转,也可以钻进、退出,更可以用锤直接钉入或用钳直接拔掉。例如‘衣’和‘食’,作为名词,是衣服,食物;作为动词则是穿衣的‘穿’、吃饭的‘吃’。所以可以说‘解衣衣我,推食食我’。如果说‘衣我食我’,即是‘给我衣穿,给我饭吃’,那么这句中的‘衣’‘食’二字中即同时各具有动、名两种性质”[45]。事实上《左传》中“衣”的动词用法占61%,名词用法占39%,正是同时具有动、名两种功用的。其他如“雨”的动词用法占62%,名词用法占38%;“妻”的动词用法占31%,名词用法占69%;“冠”的动词用法占40%,名词用法占60%,都说明了这一点。我们可以说,汉语一个基本单位(字)同时具有一静(名)一动两个有机关联的意义,这是汉语与生俱来的特点。我们在《孟子》中就可以看到大量这样的例子:

舜在床琴。(“琴”,弹琴。)

汤武身之也。(“身”,亲身体验。)

夫人蚕缫以为衣服。(“蚕”,养蚕。)

是天子而友匹夫也(“友”,做朋友。)

馆于上宫。(“馆”,住旅馆。)

礼人不答反其敬。(“礼”,以礼对待。)

有诸内必形诸外。(“形”,显形。)

则文王不足法与。(“法”,效法。)

民亲其上。(“亲”,认作父母。)

填然鼓之。(“鼓”,击鼓。)

许子冠乎。(“冠”,戴帽。)

得百里之地而君之。(“君”,称君。)

父不得而子。(“子”,当作儿子。)

孔子主我。(“主”,当作主人。)

戚之也。(“戚”,当作亲戚。)

我们看到上古汉语中大量的实词同时具有动、静两种涵义。它反映出中国哲学对事物的运动和静止的关系的深刻理解。先秦哲学就提出“轮不辗地”(《庄子·天下》),即运动中的车轮与地面只是瞬间接触,它既在某一点空间又不在某一点空间。先秦哲学又认为“镞矢之疾,而有不行、不止之时”(同上),即运动中的箭头在一个瞬间既在某一点又不在某一点。这就表明动中有静,静中有动。而古希腊哲学却认为“飞矢不动”,即箭的运动是由一个一个静止的点连接起来的,连接起来的点依然是静止的。他们无法理解看上去矛盾的动静观。中国哲学却认为,“一动一静,互为其根。”(周敦颐《太极图说》)“动静互涵,以为万变之宗。”(王夫之《周易外传·震》)“方动即静,方静旋动,静即含动,动不舍静,善体天地之化者,未有不如此者也。”(王夫之《思问录·外篇》)这就解释了中国语言何以具有动静一原的功能弹性。这种功能弹性在现代汉语中也屡见不鲜。例如:

锄(“举起一把锄锄地”)

铲(“拿来一把铲铲泥”)

锁(“用这把锁把门锁上”)

盖(“一个盖子盖一只碗”)

网(“一张大网网不住满地鱼”)

圈(“画个圈圈了一大块地”)

捧(“手捧一捧枣儿”)

套(“套上手套”)

粉(“用石灰粉把墙粉粉”)

猫(“这只猫猫着腰”)

顶(“找根棍儿把屋顶顶住”)

尿(“孩子尿尿了”)

点(“在眉心点上一个红点”)

电(“这根火线上的电会电死人”)

挑(“挑了一挑柴”)

铁(“他铁了心去城里打铁”)

奶(“他是婶娘的奶奶大的”)

油(“放一小勺油,油油锅底”)

板(“先生站在黑板前,板着脸”)

冰(“把毛巾用冰冰一下”)

标志(“交通标志”,“标志着进步”)

意味(“意味深长”,“意味着团圆”)

策划(“担任策划”,“策划阴谋”)

关系(“师生关系”,“关系你我”)

意思(“有点意思”,“意思一下”)

祸害(“一个祸害”,“祸害百姓”)

笑话(“说个笑话”,“别笑话他”)

鱼肉(“爱吃鱼肉”,“鱼肉百姓”)

精神(“打起精神”,“精神起来”)

神气(“神气慌张”,“神气起来”)

胳肢(“天不怕,地不怕,就怕胳肢他的胳肢窝”)

在汉语的历史发展中,也有不少动静一原的字在形式上作了区分。如“门上钉着一个钉子”,“钉”之动为去声,静为阴平。“背在背上”,“背”之动为阴平,静为去声。“扇扇子”,“扇”之动为阴平,静为去声。还有一些词语由原来的静义而发展出动义,如“荼毒”、“网罗”、“草菅”、“鞭策”、“牺牲”、“物色”、“形容”、“左右”等。

在汉语基本单位的弹性功能中,动静一原一般属于“体之用”,如中国哲学所认为的“静即太极之体,动即太极之用”(《朱子语类》卷九十四)。且“静者为主,而动者为客”(朱熹《答徐彦章》,《朱文公文集》卷五十四)。我们从以上一些例子可以看出,它们先有静义,由静涵动。然而中国哲学又认为“动而成象则静”(《张子正蒙注·太和篇》)。在汉语中,“动而成象”就是动词出现在事物性的位置(如“主语”、“宾语”、“中心语”)上。如“有吃有穿”、“鱼吃跳,鸡吃叫”、“来就好”、“打也没有用”、“这一次进攻给了对方一个沉重的打击”。在汉语中,有许多双音动词可以将宾语前置而为修饰语,自己则事物化为中心语。例如“安排日程”转为“日程安排”,后者中的“安排”已由动转静,因为在中心语的位置上,“动”已“成象”。类似例子有:

情况调查 工作检查 工作汇报 书法爱好

环境保护 外语学习 书稿校对 形势分析

书刊发行 会议筹备 商品采购 智力测验

体能测试 内容介绍 工作调动 经验交流

资料整理 灯具批发 土地使用 家电维修

感官刺激 诗歌朗诵 时事评论 噪声控制

政策研究 情感表达 气象观察 口语练习

经验总结 企业管理 乐队指挥 体制改革

由此可见,在汉语基本单位的功能弹性中,动静一原、动静相涵是一个重要特征。

三、“有分无分”与虚实相涵

汉语基本单位的功能,除了动静相涵,还可以虚实相涵。所谓虚,是指对事物性状的描写,这些描写一般是抽象的,如“桃红柳绿”中的“红”与“绿”,“人高马大”中的“高”与“大”。这些形容性的词,经常可以由抽象的性状含义进一步涵盖与性状有关的实体事象和动作的含义,使虚中见实,融性状与动作、性状与事物事象为一体。由此,形容性的单位功能也显出极大的功能弹性。

首先,性状之虚涵盖事物事象之实。古汉语中即有这样的用例。例如:

且夫贱妨贵,少陵长,远间亲,新间旧,小加大,谣破义,所谓六逆也。(《左传·隐公三年》)

小学而大遗,吾未见其明也。(韩愈《师说》)

披坚执锐,义不如公。(《史记·项羽本纪》)

乘坚策肥,履丝曳缟。(《汉书·食货志上》)

汉语成语是一种历史积淀,其中以性状之虚涵盖事物之实尤为常见,且多处于对举形式中。例如:

挑肥拣瘦 驾轻就熟 推陈出新 因小失大

标新立异 除旧迎新 喜新厌旧 拈轻怕重

舍近求远 恃强凌弱 改邪归正 隐恶扬善

现代汉语中,以性状涵盖事物事象也十分普遍。例如“吃苦”、“见红”、“一横”、“一竖”、“爱干净”、“保守秘密”、“拣了一个便宜”、“搞特殊”、“带来便利”、“出危险”、“装老实”、“维持稳定”、“喜欢热闹”、“给个方便”、“不怕困难”、“扶贫”、“帮困”、“忍受痛苦”、“描红”、“哭穷”、“不辞辛苦”、“偷闲”、“效忠”、“图个清静”、“冲破黑暗”、“损害健康”、“看见光明”、“不知疲倦”、“讨厌虚伪”、“热爱和平”、“打破沉寂”、“饱尝艰苦”、“扑了个空”、“全身发紫”、“人间温暖”、“认生”、“踏青”、“逼真”、“掺假”。

当性状对举的时候,它的事物化、事象化更明显。例如“不知好歹”、“分清是非”、“一家大小”、“妻儿老小”、“全村老幼”、“不论亲疏”、“人间冷暖”、“黑白分明”、“有深有浅”、“旱涝保收”、“各有短长”、“不分生熟”、“粗中有细”、“肥瘦搭配”、“区分轻重缓急”、“吃软不吃硬”、“厚薄价钱不一样”、“只卖真,不卖假”、“穿鲜戴艳”,“披红挂彩”。值得注意的是性状对举在有些格式中涵义并未事物化或事象化:

显然,性状的事物、事象化只有在通常是事物(名词)出现的位置上才有可能。

性状之虚涵盖事物、事象之实,而虚与实又是相互转化的。所谓“用虚字要沉实不浮,用实字要转移流动”(《雅论》)、“下虚字难在有力,下实字难在无迹”(《诗笺》),正表明中国语文的运用有必要也有可能灵活凸显字的虚与实两个方面。既虚字实用,用抽象的性状涵摄物象;又实字虚用,或曰“死字活用”,用事物涵摄其所具之性状。在古代汉语中最典型的就是用事物(或人)直接修饰动用,表示动作的状态、性质。例如:

(秦昭王)蚕食诸侯,使秦成帝业。(李斯《谏逐客书》)

陈涉首难,豪杰蜂起。(《汉书·陈胜项籍传》)

(狼)蛇盘龟息,以听命先生。(马中锡《中山狼传》)

雄州雾列,俊采星驰。(王勃《滕王阁序》)

天下云集而响应,赢粮而景从。(贾谊《新书·过秦论上》)

周有天下,裂土田而瓜分之。(柳宗元《封建论》)

丁壮号哭,老人儿啼。(《史记·循吏列传》)

现代汉语中也有这样的例子,如“礼貌待客”、“一身渔民打扮”、“真心希望”、“深情注视”、“土法上马”、“婉言谢绝”。有些物象须加“地”来修饰动作,如“历史地看问题”、“本能地抬起手”、“热情地说”,台湾省“八股地说”。有些物象须数量化后再修饰动作,如“一口气看完”、“两条腿走路”、“她一个人旅行”、“他几句话就说服了对方”。

然而在现代汉语中,以事物之实涵摄事物性状之虚,在修饰语中更为常见。例如“龙眉凤目”、“金色池塘”、“榆木脑袋”、“知识分子架子”、“骨肉同胞”、“新潮青年”、“热门话题”、“权威杂志”、“关键部门”、“色情文学”、“专业水准”、“营养午餐”、“传统工艺”、“傻瓜相机”、“快餐文化”、“背景音乐”、“问题少年”、“阳光少年”、“花园城市”、“另类音乐”、“红旗列车”、“魔鬼身材”、“霸王车”、“事儿妈”、“草根阶层”、“深度报道”、“子弹火车”、“趣味数学”、“白马王子”、“强人政治”等。以物象凸显性状甚至大量出现在专表性状程度的副词后。例如“十分专业”、“特传统”、“十分艺术”、“很洋派”、“很权威”、“很关键”、“很新潮”、“很女人”、“很热门”、“很理性”、“非常绅士”、“非常福气”、“真运气”、“非常青春”、“挺男人”、“太商业”、“很规律”、“较孩子气”、“相当本色”、“净事儿”、“实在晦气”、“不太内行”、“非常八卦”。

其二,性状之虚涵盖动作之实。以性状凸显动作的某一方面可以说是汉语的一大特点。上古汉语中即有大量的例子。如《孟子》一书中就有:

老吾老以及人之老。(“老”,当作老人)

幼吾幼以及人之幼。(“幼”,当作小孩)

孔子贤之。(“贤”,认为贤)

请轻之。(“轻”,减轻)

匠人斫而小之。(“小”,使变小)

齐宣王欲短丧。(“短”,缩小)

益烈山泽而焚之。(“烈”,用烈火烧)

不行仁政而富之(“富”,使富起来)

射者正己而后发(“正”,使端正)

君子远庖厨(“远”,使远离)

在现代汉语中,形容性状的词语表示一种动作,会产生生动的效果。例如“红了脸”、“壮壮胆”、“弯腰”、“斜着眼”、“松口气”、“静下心”、“多事”、“短粮食”、“烫手”、“宽心”、“累人”、“厚着脸”、“瞎了眼”、“温酒”、“热牛奶”、“横下心”、“破门”、“苦着脸”、“哑着嗓子”、“瘸着腿”、“活命”、“脏了手”、“直起腰”、“匀一半”、“紧螺丝”、“低头”、“狠一狠心”、“光着膀子”、“湿了鞋”、“白了一眼”、“亮底牌”、“暖人心”、“乱阵脚”、“傻眼”、“黑了天”、“稳住情绪”、“小了一圈”、“润一润嗓子”、“忙工作”、“晚了半个月”、“少了一条腿”、“强身健体”、“够格”、“青了一块”、“粗着脖子”、“扁着嘴”、“空着手”、“聋了耳朵”、“坏了事”、“一下子黄了脸”、“慢下步子”、“偏心”、“滑跤”。

双音节的形容性词语表示动作在现代汉语中就更常见了:

完善制度 端正姿势 模糊了双眼 麻烦你

冷淡客人 安定边疆 平整土地 明白道理

缓和情绪 深入部队 方便百姓 集中精神

密切关系 繁荣市场 突出重点 严格纪律

壮大队伍 严肃党纪 健全体魄 孤立敌人

纯洁心灵 疏远同学 开阔视野 清醒头脑

勉强对方 涣散人心 焕发精神 激动人心

坚定信心 忠诚事业 松懈斗志 便宜你了

强暴妇女 丰富知识 辛苦自己 活跃气氛

由性状之虚涵盖动作之实,对于许多人可能已习焉不察。其中的一些词甚至看上去已像“动词”。然而如果我们再看一下台湾汉语中的相关现象,就会对汉语词的功能弹性叹为观止。反过来台湾说汉语的人看祖国大陆的上述现象也会发出同样的感叹。例如“热闹”、“枝蔓”、“充裕”都描写性状,可台湾汉语可以说“热闹了澎湖人心”,“枝蔓了这番话”,“充裕了物资供应”。

性状之虚和动作之实,同样是可以虚实转化的。它既可以由虚到实,也可以由实(动作)到虚(性状)。例如“打手”、“看板”、“听力”、“想法”、“笑星”、“买家”、“住房”、“借条”、“飞鸟”、“行船”、“游侠”、“讲稿”、“落叶”、“流水”、“来宾”、“闹市”、“笑脸”、“哭腔”、“喜糖”、“怒容”、“玩具”、“爱心”、“说客”、“跑车”、“动力”、“站位”、“转叶”、“醉蟹”、“走狗”、“跳棋”、“演员”、“挂钟”、“贴纸”、“躺椅”、“跪姿”、“钻井”、“垂线”、“吊环”、“藏书”、“刻刀”、“画笔”、“抄本”、“炒菜”、“扶梯”、“踏板”。

以上都是单音动作词虚化为性状词。双音动作词的虚化更为普遍。例如:

领导人 集中营 装卸工 号召力 报告团

印刷品 记录纸 包装袋 申请书 战斗队

包围圈 指挥员 研究所 粉碎机 创作室

邀请信 安慰赛 折叠床 招待费 招呼站

支持率 选择题 训练课 修改稿 消化药

翻译小说 培养计划 学习方法 投降士兵

帮忙热线 阅读材料 运输车队 增长数字

照顾名额 执行方案 治疗水平 遗失物品

游行纪律 休息时间 宣传任务 推荐名单

替换衣服 审查范围 侵略行为 庆祝大会

以动作涵盖性状甚至出现在专表性状程度的副词后,这时候的动作已完全性状化了。例如“很刺激”、“太投入”、“挺帮忙”、“很安慰”、“很保险”、“很轰动”、“相当动摇”、“挺坚持”、“很讲究”、“很节约”、“挺流行”、“最捣乱”、“有点迷信”、“不太普及”、“很肯定”、“挺算计”、“挺坦白”、“非常优待”、“挺折腾”、“太保守”、“太操劳”。

从以上这些例子我们可以看到,汉语基本单位的功能在运用中非常灵活,具有很大的弹性。一个词的意义是凸显物象、动作即实用,还是凸显性状即虚用,全在于具体的上下文中的运用。中国传统语文学认为:“字之虚实有分而无分。本实字而止轻取其神,即为虚字;本虚字而特重按其理,即如实字。”(谢鼎卿《虚字阐义》)“迨涉笔用之,始得其虚活处。”(袁仁林《虚字说》)“有分而无分”是对“字”的功能弹性的十分精当的表述。正因为“有分而无分”,才能以简洁的单位作灵活多变的组合,达到最佳的修辞效果。启功曾形象地指出:“‘不远千里而来’,即是‘不以千里为远而来’,或‘不怕千里之远而来’,‘何陋之有’,即是‘有何陋呢’,在今天口语中仍有‘有什么道理可讲’的句型,事实上是‘还讲什么道理呢?’句型颠倒,语义并无变更。如果明白词是一个具有多面功能的零件,那么许多倒装句子有时并非真正倒装的。即如上边所说的‘远’字,即具有‘以为远’、‘怕远’、‘以远走为苦’等含义,‘不远千里而来’也就可顺着讲成‘不怕远去千里而来’了。”[46]

四、左右逢源与积木组合

汉语基本单位的动静互涵、虚实互涵,还经常结合在一起。即一个单位既表示事物、事象,又表示动作,还表示性状。例如:

便宜(拣了一个便宜、很便宜、便宜你了)

方便(行行方便、很方便、方便大家)

优惠(给你优惠、优惠价、优惠你)

游泳(学游泳、游泳池、去游泳)

照顾(需要照顾、很照顾、照顾病人)

阅读(课外阅读、阅读书目、阅读古文)

意识(思想意识、意识形态、意识到错了)

风光(风光无限、很风光、风光了一阵)

成就(建设成就、成就感、成就了这件事)

规划(制订规划、规划区、规划山区)

在汉语中,常常有一些表面上看起来难以涵摄动与静、实与虚诸方面的词,却在具体的上下文中显出意想不到的功能弹性。例如:

公若曰“尔欲吴王我乎?”(《左传·定公十年》)

你我夫妻一场,今后各自珍重!

宝玉听说,便猴向凤姐身上立刻要牌。(《红楼梦》)

栾平唯恐露了馅,一连几个“他”“他”,“他”不出个所以然。(《林海雪原》)

女学堂真不知要闹成什么样子。我辈正经人,确乎犯不上酱在一起。(《高老夫子》)

“你俩的矛盾解决了吧?”“我从来不矛盾他,他光矛盾我。”

在汉语中,还有一些表面上看起来功能指向确定的词,在具体的上下文中显出灵活多变的功能指向。例如:

这猫怕人。(既可理解为“猫怕”,又可理解为“人怕”。)

汉语中许多表示动作的词在功能指向上都有二重性,例如:

潜能释放——释放潜能

全家兴奋了——兴奋了全家

他感动了——感动了他

笑容收敛了——收敛了笑容

头脑膨胀了——膨胀了头脑

孩子跌倒了——跌倒了孩子

演出开始了——开始了演出

那辆车出手了——出手了那辆车

老人寂寞了——寂寞了老人

肌肤白嫩了——白嫩了肌肤

昨天我忙了大半天——昨天忙了我大半天

这一说外婆倒不好意思了——这一说倒不好意思了外婆

汉语中表示动作的词,其功能往往既可指向主位,又可指向宾位,与之相关的物象无论出现在它的前面还是后面,关系都不变,可谓左右逢源。由于汉语基本单位的功能多面性或曰弹性,汉语一个字的组合能力在理论上几乎是无限的。许多组合以前说不可以的,甚至是错误的,如“英模”、“男足”、“女足”,现在都流行了。再看看台湾的汉语,那里的中国人在说“眼睛非常的双眼皮”,“请了几个邻居来助手”、“屋里黄泥了五六寸厚”、“他兴头了起来”、“天空已经云得很浓”。这些左右逢源的语词让人对汉语单位与生俱来的功能弹性叹

为观止。

汉语的语词像积木一样简单而搭配灵活。我们先来看一些积木组合。比如以“飘”、“顶”、“红”、“旗”、“峰”为“积木”,我们就可以“搭”出——

顶峰飘红旗 红旗顶峰飘

红旗飘顶峰 顶峰红旗飘

旗飘红峰顶 峰顶飘红旗

峰顶红旗飘 红峰顶飘旗

红旗峰顶飘 旗飘红顶峰

……

启功曾以“长河落日圆”(王维《使至塞上》)中五个单位“搭”出多种句式来。例如:

河长日落圆

圆日落长河

长河圆日落

还有一些“搭”法,表面上看似不通,但放在某个语境中就通顺了,例如:

巨潭悬古瀑,长日落圆河。(“长日”即整天)

瓮牖窥斜照,河圆日落长。(“斜照”,长的落日)

瀑边观夕照,河日落长圆。(河落长,日落圆)

夕照瀑边观,河日长圆落。(河落长,日落圆)

潭瀑不曾枯,圆河长日落。(“圆河”,潭水中出的瀑布,“长日”,永远。)

西无远山遮,河长日圆落。(有山遮则见衔山的半日)

启功说只有“河圆落长日”一句给不出语境[47]。即使如此,这一句依然能够理解。五个字“左右旋转”,居然能搭出十种句式,且都能表意,充分反映了汉语基本单位的功能弹性。在汉语口语中也有许多类似搭积木的说法,例如:

说不好、不好说、不说好。

不怕辣、辣不怕、怕不辣。

不讲民主,只讲主民。

不是吃请就是请吃。

前方吃紧,后方紧吃。

由于汉语几乎每个基本单位都有顺读和倒读功能,汉语表达中就有一种独特的“回文”形式,常以对联方式出现。例如:

我为人人,人人为我。

客上天然居,居然天上客。

人过大佛寺,寺佛大过人。

有关老舍《茶馆》的一副对联:

前门大碗茶,茶碗大门前,

满座老舍客,客舍老座满。

宋朝一首诗,顺读是夫忆妻:

枯眼望遥山隔水,往来曾见几心知?

壶空怕酌一杯酒,笔下难成和韵诗。

途路阻人离别久,讯音无雁寄回迟。

孤灯夜守长寥寂,夫忆妻兮父忆儿。

倒读是妻忆夫:

儿忆父兮妻忆夫,寂寥长守夜灯孤。

迟回寄雁无音讯,久别离人阻路途。

诗韵和成难下笔,酒杯一酌怕空壶。

知心几见曾来往,水隔山遥望眼枯。

不仅诗可以“回文”,句式长短参差的词也可以“回文”,更显“积木”之灵活。例如明代汤显祖《邯郸梦》中一首《菩萨蛮》:

梅题远色春归得,迟乡瘴岭过愁客。孙影雁回斜,峰寒逼翠纱。窗残抛锦室,织急还催织。锦官当夕情,啼断望河明。

倒读即为:

明河望断啼情夕,当官锦织催还急。织室锦抛残,窗纱翠逼寒。峰斜回雁影,孤客愁过岭。瘴乡迟得归,春色远啼梅。

无论顺读还是倒读,都表达了妻子被锦官催逼,日夜织锦,心里怀念远谪的丈夫的心情。

更有趣的是汉语中一些可以圆周循环的表达。例如:

可以清心也→也可以清心→心也可以清→清心也可以→以清心也可→可以清心也

香味永清→清香味永→永清香味→味永清香→香味永清

显然,无论是“积木组合”,还是“回文”,或是“圆周循环”,都表现出汉语基本单位极大的活动能量。它们几乎可以在各种有意味的语境中游刃有余,这就为汉语语词运用的艺术化提供了很大的余地。一方面便于作者选择最富涵义和形象色彩、情感色彩的词语(例如“春风又绿江南岸”中的“绿”),一方面便于作者选择更有音乐性、更讲究声律效果的词语。作者的“造境”引起读者的联想,由此形成汉民族独具艺术风格的语言文学。当语文在阅读中散发历史文化丰富的联想的时候,我们由衷地感叹汉语词语的功能弹性所产生的丰富瑰丽的艺术效果。如果说在词的功能的动静转化上,英语有许多接近汉语的地方,如饮酒可以说to wine,捉兔子可以说to rabbit,会议可以说meet,那么在词功能的虚实转化上英语就远不如汉语这般灵活,更别说词的积木组合、回文之类了。英语至多只有个别游戏性表达,如dog,顺读为“狗”,倒读为“上帝”; rats,顺读为“鼠辈”,倒读为“明星”,所谓“鼠辈造反当明星”。这里变序的单位只是字母,单位本身并没有语义。以词为单位的变序也只是偶尔为之。如一处墓志铭是这样写的:“Shall we all die?We shall die all.All die shallwe? Die all we shall.”这种变序对于英语句法已是非常牵强了。

五、组合变序与语义自由

由于汉语的基本单位(字)在语法功能上具有很大的弹性,在语义上具有宽泛的理解空间,因此,当字与字按中国人习惯的双音形式组合起来时,其组合顺序也就有一定程度的弹性。由于双音组合是汉语常见的单位形式之一,因此探讨双音组合中字的顺序的灵活,对理解汉语基本单位的功能弹性有很大的意义。

在汉语的组织中,两个音节组成一个音步。一个音步内的两个字,基于各自在功能上的多面性,往往可以利用变序像回文那样产生出新的意义来。例如:

工人——人工 国王——王国 蜜蜂——蜂蜜

度量——量度 会议——议会 诗史——史诗

音乐——乐音 道路——路道 人生——生人

人为——为人 门阀——阀门 外号——号外

白灰——灰白 年终——终年 象形——形象

节气——气节 鞍马——马鞍 笔译——译笔

地基——基地 鞋钉——钉鞋 渡轮——轮渡

火炉——炉火 奶牛——牛奶 井盐——盐井

黄牛——牛黄 科学——学科 儿女——女儿

路线——线路 房客——客房 本文——文本

房产——产房 皮包——包皮 敌情——情敌

传单——单传 事故——故事 法家——家法

学力——力学 口疮——疮口 法国——国法

法语——语法 论文——文论 花菜——菜花

井水——水井 海内——内海 后嗣——嗣后

人影——影人 长音——音长 后事——事后

理学——学理 声浪——浪声 理事——事理

台前——前台 顶楼——楼顶 典雅——雅典

道人——人道 文明——明文 名校——校名

性感——感性 水池——池水 国民——民国

手枪——枪手 关公——公关 名片——片名

人家——家人 房门——门房 心中——中心

火柴——柴火 名单——单名 人文——文人

棒球——球棒 海南——南海 评书——书评

在这些双音字组中,一个表示事物的字一旦前置,即表性状,因此两字的倒序往往指称不同的事物,表示动作的双音字组也会因倒序而产生新的意义。例如:

出使——使出 进攻——攻进 卖出——出卖

打开——开打 列出——出列 开挖——挖开

送葬——葬送 计算——算计

双音节的字序经过变换以后,整个字组的功能会在动与静、实与虚之间转换。例如动与静的转换:

伙同——同伙 法办——办法 报捷——捷报

车水——水车 犯罪——罪犯 亲近——近亲

分工——工分 师法——法师 实现——现实

生养——养生 带领——领带 歌颂——颂歌

领头——头领 报警——警报 感动——动感

错过——过错 盘算——算盘 锁门——门锁

刷牙——牙刷 证实——实证 画图——图画

乱动——动乱 提前——前提 服丧——丧服

限期——期限 运球——球运 下手——手下

巴结——结巴 行善——善行 愿意——意愿

伴舞——舞伴

有些动静转换用字的声调区别字的不同功能,例如:

铺床——床铺 调色——色调 调情——情调

称职——职称 当家——家当

除了动与静的功能转换,还有虚与实的功能转换,例如:

友好——好友 机动——动机 著名——名著

年青——青年 用功——功用 彩色——色彩

粉红——红粉 邻近——近邻 好看——看好

虚心——心虚 金黄——黄金 窝心——心窝

世故——故世 同等——等同 枣红——红枣

年老——老年 一统——统一 昏黄——黄昏

雪白——白雪

双音节的字序经过变换以后,字组的修辞色彩也会产生变化。例如“担负”有褒义,而“负担”则有贬义。

值得注意的是,有大量双音节的字组在字序变换以后,意义没有变化或者很少变化,这更典型地反映出汉语基本单位在语义、语法组合上的灵活性。这种“自由排序”在汉语史上源远流长,例如:

①张永绵《近代汉语中字序对换的双音词》,《中国语文》1980年3月;韩陈其《史记中字序对换的双音词》,《中国语文》1983年3月;郑奠《古汉语中字序对换的双音词》,《中国语文》1964年6月。

散见于各种古籍中的自由排序的双音词不胜枚举:

姓名——名姓 整齐——齐整 战斗——斗战

简易——易简 安慰——慰安 会计——计会

服从——从服 菜蔬——蔬菜 斗争——争斗

声音——音声 勉强——强勉 学问——问学

意志——志意 讴歌——歌讴 忌讳——讳忌

家室——室家 衣裳——裳衣 兄弟——弟兄

泄漏——漏泄 灵魂——魂灵 痛苦——苦痛

饮食——食饮 国家——家国 土壤——壤土

平生——生平 心腹——腹心 计谋——谋计

寻找——找寻 感伤——伤感 灾害——害灾

心中——中心 指意——意指 语言——言语

故旧——旧故 结交——交结 声名——名声

和平——平和 请求——求请 驰驱——驱驰

计画——画计 热闹——闹热 本钱——钱本

发动——动发 纲纪——纪纲 折磨——磨折

劝解——解劝 赏赐——赐赏 议论——论议

问讯——讯问 蛮夷——夷蛮 枯槁——槁枯

答应——应答 教授——授教 积聚——聚积

兼并——并兼 尝试——试尝 辛苦——苦辛

土地——地土 贫困——困贫 狭隘——隘狭

深刻——刻深 引诱——诱引 尘埃——埃尘

挣扎——扎挣 共同——同共 学习——习学

猜疑——疑猜 故乡——乡故 嘱咐——咐嘱

主张——张主 耻笑——笑耻 报答——答报

在现代汉语中,保留了古代汉语不少字序自由的双音字组,例如:

积聚——聚积 发奋——奋发 见识——识见

欢喜——喜欢 力气——气力 往来——来往

要紧——紧要

同时,现代汉语中又有许多双音字组是字序自由的,例如:

腐乳——乳腐 反倒——倒反 妒忌——忌妒

背脊——脊背 喊叫——叫喊 演讲——讲演

补贴——贴补 互相——相互 开展——展开

地道——道地 样式——式样 感情——情感

救援——援救 悔改——改悔 代替——替代

搭配——配搭 剪裁——裁剪 校点——点校

保准——准保 直率——率直 兄弟——弟兄

在一些双音字组中,字序的变化会显出文言、仿古的色彩,例如下列双音字组中每一对的后一个字组都有文言色彩:

荡涤——涤荡 玩赏——赏玩 辩论——论辩

争论——论争 光荣——荣光 朴素——素朴

健康——康健 应酬——酬应 野蛮——蛮野

汉语基本单位在双音字组中的弹性组合在翻译外来词中也反映出来。“五四”时期出现“觉醒——醒觉”、“和平——平和”、“计较——较计”、“密切——切密”、“限制——制限”、“战争——争战”、“制裁——裁制”、“审判——判审”、“料及——及料”、“援助——助援”、“收买——买收”、“黑暗——暗黑”等对外来词的不同译法,都在一定程度上反映了汉语双音字组的字序灵活性。

字组中字序的自由还反映在一些成语上,例如:

失之交臂——交臂失之 天翻地覆——翻天覆地

心甘情愿——甘心情愿 每下愈况——每况愈下

自不量力——不自量力 决一雌雄——一决雌雄

高深莫测——莫测高深 顿开茅塞——茅塞顿开

砥柱中流——中流砥柱 耿耿忠心——忠心耿耿

得意洋洋——洋洋得意 藏污纳垢——藏垢纳污

中国语言的基本单位在语义和功能上的弹性,使每一个单位都富于暗示。它的不确定性使它充满了表达上的活力。汉语放弃了西方形态语言视为生命之躯的形态限制和关系框架,把受冷漠的形态框架制约的基本语粒或语块解放出来,为语文运用中主体意识的驰骋、意象的组合,提供了充分的可能和余地。我们可以说汉语组织中的单位实体,是一种多维开放实体,是能动地体现交际意识的“活”体。汉语语法正是以能动、发散的基本单位为主体作创造性的发挥的。对于汉语的这一特征,周汝昌指出:

我们汉字语文并非模糊,也不朦胧;它是文化精神之载体与显相:它唯一的特点特质就是“活的”!它所表达的传感的是事物的神采风韵(即生命与文化的合美),而不是“器”的“死物”的形态外相,这就被西方的重“界定”“精确表述”的眼光视为“模糊”“朦胧”了!岂不可嗟可惜哉。

“苍茫”是什么?西文译时,必曰“不清楚”云云。杜少陵名句:“此身饮罢无归处,独立苍茫自咏诗”。你能译成“精确”的西文吗?那苍茫,从落日平西的时光感,从出门之后无所归宿的孤独感,直到战乱世界、忧患人生之悲天悯人之大慈大悲之感,都在那二字之中传诉于古今读者的耳边心内。你偏要他(老诗人)必须用“精确界定”的西文来写中国诗,这才“不模糊,不朦胧”?你觉得那心安吗?……

我此际为文春寒尚觉“料峭”,西文没有,怎么办?用“气温计”数据“表述”吗?“杨柳依依”,“依依”怎么译外文?洋人看见柳树,发生“依依”感吗?

汉语文二字“联绵词”是一大特色,举之不尽。迷离、飘渺、依稀、隐约……你会认为真是“模糊”、“朦胧”;但旖旎、缱绻、缠绵、悱恻、潇洒、飘逸、妩媚、娉婷、跌宕、风流……你将它们认为是模糊语,就更错了,——这是生命的神采姿致,精神的照射,生命精神的事,你怎么让它“清晰”“具体”?

汉语文所表的是“境”的感受,不是器物死的呆相。外国人如何懂得我们这些语词?我想不太好;而如果无法真正领会这种语文之美好神奇,那么空谈什么文化交融,能有多大的现实基础?……

所以说汉字语文“模糊”,是从西方文化目光来讲的,这本身就昭示吾人:中西文化大不一样是千真万确的难以讳言的大实话。[48]

对于这样的语言单位,要将它划归某个固定的功能类,而类别的标准或曰类别的“范畴”又模仿西方语法设定,努力使汉语的单位功能固定划一,非此即彼,这是完全违背汉语的天性的。汉语以基本单位的弹性去适应多变的句法安排,取消了这种弹性也就误解了中国语文的基本精神。因为基本单位的简单和弹性,不确定与不自足,使它在语言组织中具备很大的语义能量和语法能量,便于它能动地随表达意图、逻辑环境、声气节律去灵活运用。不确定和不自足,对于中国语词不是要克服,要加以规范的缺点,而是“约而指通”,能动地体现主体意识、整体意识的优点。正如季羡林所说:“西方印欧语系的语言,特别是那一些最古老的如吠陀语和梵文等,形态变化异常复杂,只看一个词儿,就能判定它的含义。汉语没有形态变化,只看单独一个词儿,你就不敢制定它的含义。必须把它放在一个词组或句子中,它的含义才能判定。使用惯了这种语言的中国人,特别是汉族,在潜意识里就习惯于普遍联系,习惯于整体观念。”[49]语言与民族思维方式、语言与民族文化心理,就是这样有机联系在一起,构成人类语言与文化丰富的多样性。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。