6 汉语建构的艺术气质

用文化发生学的观点来看,任何一种文化形式同它所属的文化系统的其他文化形式都有着内在、有机的联系。我们把这种联系称之为“文化通约性”。汉语作为一种有着深厚的文化积淀和浓郁的文化性征的语言,必然和本民族的其他文化形式,尤其是艺术、文学的形式有着深刻的文化通约性。因此,汉语语法的特点与中国文化的特点是一致的。说到中国文化的特点,杨振宁做过这样一个比较:“当我们看一首中文诗与一首英文诗时,最大的感觉是西洋诗太明显,东西都给它讲尽了。讲尽了,诗意也没有了,这我想与西方的文化传统有密切的关系,西方的文化传统很早就特别着重准确,像希腊的几何学是非常准确的。”“相反,中国的文化是比较向诗意及宏观的哲理方面去发展。”“总的来说,中国的文化是向模糊、朦胧及总体的方向走,而西方的文化则是向准确与具体的方向走。”“西方语言文法的结构比较准确,这有很多好处。譬如你要写法律上的文件,你当然希望越准确越好,而中国的古哲学中,有许多话到现在人们还辩论不清,这有好也有坏。如果把它当作诗或宏观的哲理,有时不准确反而好。可是在某些情况下,准确比不准确好。我们也可以这样讲,中文的表达方式不够准确这一点,假如在法律上是一个缺点的话,写诗却又是一个优点。”[50]杨振宁在这里将中国文化的“诗意”或者说“模糊、朦胧、总体”性,与中国语言的“诗意”或者说“不够准确”联系了起来。我们认为,汉语语法确实具有许多艺术特点,这种艺术特点,本质上是汉语的文化特征。以下我们就这些艺术特点本身及其与汉民族文化艺术相关性作进一步分析。

一、汉语建构中的简约灵动

汉语语言单位的一个全息性观照是实体的灵活性。过去人们讲汉语语法的灵活性,往往只从某种先验的框架看语言表层的变化不羁。其实汉语灵性之根在于它的简易性。《易》曰:“易简而天下之理得矣。”这种尚简的精神反映在语言上就是“文贵约而指通,言尚省而趋明”(王充《论衡·自纪》)。“凡文笔老则简,意真则简,辞切则简,味淡则简,气蕴则简,品贵则简,神远而含藏不尽则简,故简为文章尽境。”(刘大鏪《论文偶记》)文章之简,具体落实在文法之简。清人魏禧《日录论文》云:“古人文法之简,须在极明白处方见其妙。”刘勰《文心雕龙》也指出:“句有可削,足见其疏,字不得减,乃知其密。”郭绍虞进一步认为,“中国人的思想是很能从错综复杂的现象中理出头绪,寻出规律,使之简易化,然后再从简易入手,驾驭各种变化和复杂事情。正因其易简,所以要明其变。而正因其变,所以要观其通,在灵活多变中找出各种通例,发现规律。这是汉人学汉语所以能‘神而明之’的缘故。”[51]

由于尚简,汉语语词单位的大小和性质往往无一定规,有常有变,可常可变,随上下文的声气、逻辑环境而加以自由运用。语素粒子的“随意”碰撞可以组成丰富的语汇。词组块的“随意”堆叠、包孕,可以形成千变万化的句子格局。汉语这种尚简的组织战略,放弃了西方形态语言视为生命之躯的关系框架,把受冷漠的形态框架制约的基本语粒或语块解放出来,使它们能动地随表达意图穿插开合,随修辞语境增省显隐,体现出强烈的立言造句的主体意识。因此,汉语语流中的单位实体,是一种多维开放实体,是能动地体现交际意识的活体。

汉语基本语言单位由尚简而获得的灵活、能动的性质,主要表现在语词的弹性上。所谓弹性,是指语词分合伸缩的不固定性。而这种分合伸缩既是出于语言节奏、修辞的协调性要求,又是因为汉语是一种单音节占优势的语言,在复音化趋势的要求下,语词的“块然”状与可拼合性自然就为分合伸缩提供了可能。于是单复相合,短长相配,于整齐中含铿锵,于参差中含自然,文辞便“掷地可作金石声”了。

西方语言理论认为,词语在句中的组合有语法上的选择和词汇上的选择,通过这两种选择才是合格的组合。但汉语在这两种选择之外,还要求音韵上的协调平稳。《文心雕龙》曰:“偶语易安,奇字难适。”《论文偶记》亦云:“一句之中或多一字或少一字,……则音节迥异。”为此,汉语的语法组织需随语气的顺畅与否而异其措施。汉语的词语单位则需有一定程度的弹性以适应语言组合中音韵的要求。在这个意义上,我们可以说汉语的语法是一种综合性很强的随机语法。

中国现代语法学袭用西方以形式为纲的语法学说之后,往往把汉语语法对词汇、声律的要求排除在语法分析之外,称之为修辞现象。郭绍虞曾对此诘问道:单音词与双音词在语句组织中各有其作用,而这种作用又正所以使汉语能在表情达意之外再在音节上起铿锵有力的作用,而这种作用又正所以使语句组织的表情达意的作用更加强,更深刻,也更有力。这难道仅仅是修辞作用而与语法完全无关吗?把单音词和双音词组织得形式整齐一些,或者利用汉语中的四言组织,或者利用这些词组的组织形式,使语句中的词组或短语,形式上较为整齐,音节上比较匀称。难道说这种手法仅仅是古代文人玩弄文字的手法,而与汉语的语句组织丝毫不生关系吗?难道说这不是汉语的语言事实,在现代汉语中绝对不能容许的吗?实际上离开了这种“修辞”内涵,汉语“语法”也就无“法”。不能用西方语法的“一叶”障目,不见汉语语法的“泰山”。

汉语语言单位的弹性表现在功能上就是它的变性,亦即词义功能的发散性。这与西方语言词类那种把词的性质固定在词形上的样态是不可同日而语的。汉语一个个词像一个个具有多面功能的螺丝钉,可以左转右转,以达意为主。只要语义上配搭,事理上明白,就可以粘连在一起,不受形态成分的约束。这一点在古汉语中尤甚。《左传》中单音词“雨”的动词用法占62%,名词用法占38%。“衣”的动词用法占61%,名词用法占39%,“妻”的动词用法占31%,名词用法占69%,“冠”的动词用法占40%,名词用法占60%,而“枕”看似名词,其用法却全为动词(当然,不同的用法可能有不同的语音标志,有待进一步研究,但词的兼类之普遍于此可见一斑)。正因为如此,汉语的语词活动能量大,弹性也大。这就为语词运用的艺术化提供了很大的余地,形成汉民族文学的独特风格,即从作者方面来说是“造境”,从读者方面来说是“联想”。古代文学往往使每一个词语都散发着历史文化的丰富联想。它使我们由衷地感叹词语组合意会所产生的丰富瑰丽的艺术效果。

汉语语词的意义又往往是可以虚实转换的。从虚词的形成和功能来看,汉语的一部分虚词是从发声词、收声词和语间助词转化来的,是随语气的呼吸作用而自然演变的。郭绍虞曾经指出,句子语气的含义,可以只看作呼吸的自然作用。这种作用时高时下、有缓有急、可强可弱。于是随声气缓急强弱之不同,也就可以在语句组织上起不同的作用,使负荷这种作用的虚词有不同的词性。这种影响可以使虚词的词类由实到虚,从连词转化为助词;更可以由虚到实,从助词转化为连词。我国古代文艺理论家和散文家对虚词的研究正是辞气型的,他们在自己的创作实践或文艺评论的实践中深感虚词体现文章的精神。文章的抑扬顿挫,气韵的顺畅与否,都与虚词的运用有关。他们从文句气韵的运行规律出发,把虚词按语气的作用归类。如《文心雕龙》云:“至于夫、惟、盖、故者,发端之首唱;之、而、于、以者,乃諸句之旧体;乎、哉、矣、也,亦送末之常科。”刘勰认为,这些虚词“据事似闲,在用实切,巧者回运,弥缝文体,将令数句之外,得一字之助矣”。辞气式的虚词研究从句子的节律、语气入手,贯通虚词,在相当大的程度上是把握住了古代汉语虚词的真谛。袁仁林在《虚字说》中也指出:“虚字无义”,“凡书文发语、语助等字,皆属口吻、口吻者,神情声气也。当其言事言理,事理实处,自有本字写之,其随本字而运以长短疾徐,死活轻重之声,此无以实字见也,则有虚字托之,而其声如闻,其意自见。如虚字者,所以传其声,声传而情见焉。”无论从虚词的产生还是从虚词的实际运用来看,典型的汉语虚词都同语句的声气有关。这正是汉语虚词作用富于弹性的本质所在。许多虚词的语法作用,正是语言声气作用的长期积淀。因此对汉语虚词含义的解释不能像一些西方语言解释介词、连词那样有明确的语法规定性。

汉语不仅实词内部,虚词内部各类功能都有虚实之分,可以互相转化,而且实词和虚词两大部类也可以互相转化。古人云:“用虚字要沉实不浮,用实字要转移流动。”(《雅论》)“下虚字难在有力,下实字难在无迹。”(《诗笺》)十分真切地道出了古人对虚实转化的辩证的语文感受。讲虚实重在转化,所以有“实字虚用”“死字活用”之说。而虚实转化的关键又在用。袁仁林《虚字说》云:“迨涉笔用之,始得其虚活处。”谢鼎卿《虚字阐义》亦云:“字之虚实有分而无分,本实字而止轻取其神,即为虚字;本虚字而特重按其理,即如实字。”在这里,虚实转化又体现出语文表达中强烈的主体意识。现在的语法分析,往往熟视无睹于汉语表达和理解中灵活多变的主体意识,蔽于西方语法的成见,力图划出非此即彼的洋框框来。结果是规则越来越繁琐,人们越说越糊涂,距离汉族人真实的语文感受则越来越遥远了。

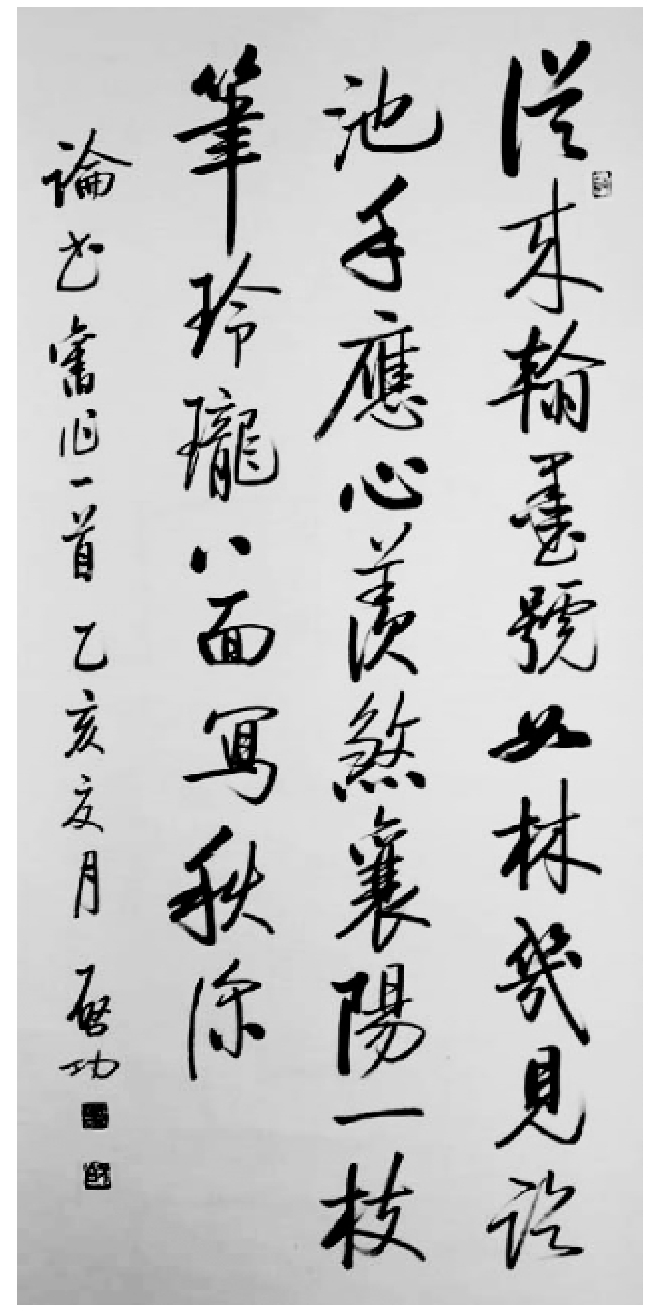

中国书法作品

汉语语流中单位实体的弹性,使人很容易联想到中国毛笔的弹性,毛笔不像西方的油画刷子那么笨拙,不像西方的钢笔线条那样死板。“笔软则奇怪生焉。”(汉蔡邕语)它吸墨快速,吐墨自由,既能运用笔锋,又能调遣笔肚,不妨也可偶用笔根,书写可按可提,出墨可赡可容,墨色可浓可淡,且在点画运动中灵活调节,尽兴地表现点画的粗细、润枯、方圆、浓淡、重轻、起伏、正侧,且因人而异,因笔而异。不像西方的硬笔,粗不得,细不得,润不得,枯不得,出墨如一,缺乏变化。中国毛笔富有弹性的柔毛,能在纸上画出千变万化的线条、千姿万状的点划。在高明的艺术家手里,它能得心应手,随意挥抒,主宰包罗万象的点和线的王国,形成令人目不暇接、叹为观止的形式风格。毛笔不也是一种充盈着主体意识,在表达中灵活多变的弹性实体么!

汉语语流中单位实体的弹性,又使人很容易联想到中国筷子的弹性。筷子切不如西方的餐刀,戳不如西方的餐叉。然而餐刀只能切,餐叉只能戳,筷子既能切,又能戳,既能夹,又能挑,无所不能,如《老子》云:“无执故无失”,如孔子云:“无可无不可。”这就是贯通于语词、毛笔、筷子的一种文化精神。

二、汉语建构中的“观物取象”

汉语的精神,从本质上说,不是西方语言那种执著于知性、理性的精神,而是充满感受和体验的精神。汉语的语言思维,是一种具象思维。它真实地体现了汉族人哲学思维的性格。西方哲学家往往同时是自然科学家。他们把探索事物的本质规律作为研究对象。为此,他们必须穿过表象、深入里层,最终抛开了表象,形成一种纯粹的抽象思维性格。中国古代哲学讲求“观物取象”,即取万物之象,加工成为象征意义的符号,来反映、认识客观事物的规律。概念是一种思维的抽象,而在用汉语语词固定概念的形式时,中国人习惯于用相应的具象使概念生动可感而有所依托。如古人所说:“盖正言直述,则易于穷尽,而难于感发。惟有所寓托,形容摹写,反复讽咏,以俟人之自得,言有尽而意无穷,则神爽飞功,手舞足蹈而不自觉。”(李东阳《麓台诗话》)“事难显陈,理难言罄,每托物连类以形之;郁情欲舒,天机随触,每借物引怀以抒之;比兴互陈,反复唱叹,而中藏之欢愉惨戚,隐跃欲传,其言浅,其情深也。倘质直敷陈,绝无蕴蓄,以无情之语。而欲动人之情,难矣。”(沈德潜《说诗蒣语》)这种具象思维与整体思维也有内在的联系。整体思维使汉民族惯于追求人与自然、社会融契无碍的境界。这种境界所达到的内心和谐,使人以一种审美、直觉的眼光来看待一切,在感性经验中积淀了大量的理性因素。由此形成的具象思维使汉民族的语言充盈着艺术化的气质。

一般说来,语言是抽象思维的承担者。由于汉族人抽象思维往往同形象交织在一起,因而汉语的语词对客观事物加以抽象反映的语义也必然有具象性。在这个意义上,我们可以说汉语是一种艺术型的民族语言,汉语思维具有艺术气质。

汉语的具象思维特征可以从多方面来看。例如从汉语的造词心理习惯来看,汉语经常使用形象譬喻,而不是诉诸本质特征。我们经常用“矛盾”、“鸡眼”、“薪水”、“吹牛”、“吃醋”、“续弦”、“狐疑”、“龙眼”、“哽咽”等概念,而几乎忘了它们本身就是具象譬喻。不仅有象,而且还有声。一个“哽咽”就有哭泣时气息阻塞的声感。汉语的许多拟声词不是一般地诉诸听觉,而是可以表现事物的质感(如“丁零”)动觉(如“扑通”),甚至兼有视感(如“哇”)。一个“丁零当啷”还兼有听感、质感、动感。汉语的成语、典故、谚语、歇后语更有丰富的形象色彩,尤其是成语的形象不但具有鲜明的民族传统特色,如“紧锣密鼓”、“煮鹤焚琴”、“举棋不定”、“胸有成竹”、“胶柱鼓瑟”、“痛下针砭”、“龙飞凤舞”等,而且还具有汉民族文化的独特渊源。如“精卫填海”、“天衣无缝”、“滥竽充数”、“揠苗助长”、“南柯一梦”、“守株待兔”、“塞翁失马”、“刻舟求剑”等等。最全面地体现具象思维的是汉语中大量带重言叠韵的形貌词。它可以十分逼真地表现视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。上古汉语形貌之辞有其独特的表现形态。它不像一般意义的形容词那样仅仅为某个事物修饰定性,带有客观体认性。它要传达一个事物给予人的声貌、形貌上的感受,带有主观体验性。因而它在形式上总是诉诸特定的声感,重言叠韵,余音绕梁,以期唤起读者和听者的语文直觉与感受,达到一种身临其境,体之察之的语文通感效果。汉代传注在解释形貌之辞时,概以“××貌”、“××声”、“××然”出之。如《诗经·谷风》“行道迟迟”,毛传:“迟迟,舒行貌。”《诗经·甫田》“婉兮娈兮”,毛传:“婉娈,少好貌。”《春秋公羊传·僖公九年》“震之者何?犹曰振振然矜之者何?”何休解诂:“振振然,亢阳之貌。”《诗经·击鼓》“击鼓其镗”,毛传:“镗然,击鼓声。”《诗经·车邻》:“有车邻邻”,毛传:“邻邻,众车声。”《诗经·伯兮》“杲杲出日”,毛传:“果然日复出矣。”《诗经·二子同舟》“二子同舟,汛汛其景”,毛传:“汛汛然,迅疾而不碍也。”形貌之辞都有独特的“比物取象”的功能。它们无疑是汉语语词库中具有声色天籁的独具魅力的一类。在它们传达的形象上凝聚了一代一代汉族人的历史感情,融入了丰富的文化涵义,从而把汉语交际的具象思维活动提到登峰造极的水平。

取万物之象,加工成为象征意义的符号,来反映、认识客观事物的规律,并使概念和判断、推理都尽可能地生动形象,可以感受和把握。这种认知方式使得现代汉语词汇中也产生一批以形容词A加词缀BB的ABB式的形貌词。例如“红彤彤”、“香喷喷”、“冷冰冰”、“喜洋洋”等。它们不仅传达一种概念,而且同时诉诸人的听觉、视觉、触觉、嗅觉、味觉,给人一个生动可感的整体形象。

一般说来,ABB这一类格式都有十分鲜明的形象性。这种形象性主要是靠重叠的BB来表现的。为了加强对不同事物形象的生动描写,在同一个形容词后面的BB可以采用不同的声音形象。如“黑”可以有“黑漆漆”、“黑沉沉”、“黑??”、“黑压压”、“黑洞洞”、“黑乎乎”、“黑忽忽”……其中的“漆漆”、“沉沉”、“??”、“洞洞”、“压压”、“乎乎”、“忽忽”基本上没有什么意义差别,只是根据社会约定俗成用叠音表达一个声音形象,它的绘景、拟声作用都是象征性的。说话人也好,听话人也好,对于这种叠音的具体形式并不追究,因此在用汉字记录BB时往往不带有强制性。如:

红通通——红彤彤

黑乎乎——黑忽忽

热剌剌——热辣辣——热拉拉

湿渌渌——湿滤滤——湿漉漉

由于汉字是表意文字,因此十分注重书面形式的表意功能。正像许多同音假借字被人们加上了表意偏旁一样,ABB的BB在被文字记录下来时,人们习惯于根据自己体会到的一部分单音词的意味来搜寻字面意义有点关联的字记录BB。如“绿油油”、“红堂堂”、“黄澄澄”等。有些实在找不到意味上关联的字,就只好随便找个同音字了事,如“青虚虚”、“热乎乎”、“酸激激”、“甜咪咪”等[52]。

由此可见,BB只是一种声音形象。我们在讨论ABB结构时不必拘于BB的字面意义。

在语音上,ABB的最后一个音节往往重读,这同一般公认的形容词AABB重叠的语音特点类似。

在语法意义上,ABB的情况比较复杂。试比较:

A:酸溜溜 B:红希希 C:红通通

喜滋滋 甜咪咪 黑漆漆

顺当当 咸津津 甜蜜蜜

C组的意义显然比单音形容词A强化了;B组的意义却比单音形容词A弱化了;A组的意义则同单音形容词A区别不大。值得注意的是,C组的词往往可以转化成BA的形式,如“通红”“蜜甜”。我们认为这种可以转化成BA的ABB格式同AA、AABB一样构成形容词A的形态变化,表示“较重”的语法意义,是“较重级”。其他的ABB格式,由于附加了BB,则表现出不同的色彩,我们把这些概括为“添色体”。

除了形容词A的附加重迭形式,还有动词和名词的ABB形式:

甲:笑嘻嘻、闹哄哄、活生生

乙:水汪汪、眼巴巴、泪汪汪

甲类是动词加重迭词缀,乙类是名词加重迭词缀。我们认为这是一种借形容词ABB的构形方法来构词的特殊形式。它们的“通感”色彩同形容词ABB形式是一样的。

除了ABB形式之外,汉语的形容词还有AABB重迭式,它在形式上分为两类:

(1)双音形容词AB的重迭式。这类重迭的最后一个音节重读,即使这个音节在原词中是轻音也不例外。如:

漂亮——漂漂亮'亮(的)(·表示轻音,'表示重音)

“亮”原是轻音,重迭后在最后一个音节成了重音。当一个轻声音节恢复重音时,或用阴平调,如“规规矩矩”,或恢复原来的声调,如“清清楚楚”。

(2)单音形容词重迭以后的结合式。这种结合式有两种情况需要区别:

A:大大小小 B:矮矮胖胖

花花绿绿 黑黑瘦瘦

歪歪斜斜 高高大大

A组和B组都是具有同义、反义或相对意义的一对单音形容词的重迭组合。有人称为对举重迭。仔细观察这两组重迭就可以看出:A组重迭结合后表示了一种“纷繁”的语法意义,而B组重迭结合后没有新的语法意义。A组一般不能切断,切断后就失去了“纷繁”的意义,B组可以切开,切开后不影响意义。例如:我们可以说“矮矮的,胖胖的”,却不能说“大大的,小小的”。同样,我们可以说“又矮又胖”,却不能说“又大又小”。因此,我们认为A组是形容词的重迭形态,是“纷繁体”。B组是词组。

确认可以转化成BA的ABB的A的较重级,我们就比较容易确定BA、BBA、BABA的构形特征。我们先比较几组词:

红——红红(的)、红通通——通红、通通红、通红通红

硬——硬硬(的)、硬邦邦——邦硬、邦邦硬、邦硬邦硬

白——白白(的)、白雪雪——雪白、雪雪白、雪白雪白

冷——冷冷(的)、冷冰冰——冰冷、冰冰冷、冰冷冰冷

不少单音形容词的后附迭音成分都可以这样反过来作为前附成分加强形容词的形容意味。我们把这种形式叫做形容词的“强化级”。在这一级中,BA和BABA都是BBA的变体。它们之间有一些细微差别,但这并不妨碍它们共同以前附的形式和进一步强调的意义同AA、ABB、AABB对立。

汉语形容词的“级”的问题是由它的生动形式产生的。它是汉语“观物取象”认知方式的重要表现。形容词的构形形式多样,重迭和附加交错,前附加和后附加交错,它们同单个形容词的关系是十分复杂的。

形容词生动形式的“级”的语法范畴在汉语方言中也存在。如广西横县方言单音形容词的“AXA”重迭式。由于X(元音)的变化,表现出“较轻级”和“较重级”的对立[53]。又如龙南方言单音形容词的后附成分变化也可以反过来前附以加强形容意味,表示“级”的语法意义。如:

这人戴紧(着)一顶青帽子。(原级)

这人戴紧(着)一顶青贡贡帽子。(比较级)

这人戴紧(着)一顶贡青的帽子。(最高级)[54]

形容词由于重迭的方式和在句子里占据位置的不同,还表现出“式”的语法范畴。“式”指通过一定的语法形式表示说话人对行为、事物的态度。

汉语双音形容词有一种特殊的“A里AB”重迭式。插进“里”这个词嵌,使形容词表达了一种嫌恶的感情。如“龌里龌龊”“疙里疙瘩”“糊里糊涂”“土里土气”等等。我们称为“表憎式”。“表憎式”多用于表示事物可憎的形容词,如“娇气”、“浪荡”、“古怪”、“傻气”等。

另外,单音形容词的AA重迭式在作定语和谓语的时候,除了表示“轻微”的语法意义,还表达了感情色彩:

A:眼睛大大的 短短的绒毛 圆圆的脸

B:尖尖的下巴 瘪瘪的嘴巴 瘦瘦的鼻梁

A组和B组由于受词义和搭配的影响,感情色彩略有不同。A组表达了一种爱抚的色彩,B组表达了一种嫌恶的色彩。然而这种区分也不是绝对的。有时尽管是个词义不好的字眼,重迭以后也会有相反的效果。如:

坏坏儿地使个主意,故意把脸上弄得脏脏的。

有时同一个形容词由于搭配不同,感情色彩也不同。如:

尖尖的下巴——尖尖的竹笋

从汉语的句子组织来看,先秦语句构造中已有具象思维的种种形态,它大致可以分为六类,以《左传》为例。

1.自然现象类

这种句子直接用名词语记录某种自然现象或祭祀、灾情等。它的前面可有句首状语,如:“庚辰,大雨雪。”(隐九)“秋,大水。”(桓元)“冬,饥。”(庄二十八)“秋,大雩”(桓五)“乙亥,尝。”(桓十四)这种句子也可有并列式,如:“九年春,五三月癸酉,大雨霖以震。”(隐九)

2.应对类

在回答问题时,说话人“人详我略”,只作简洁的说明。如:“(伍举问应为后之辞焉。对曰:)‘寡大夫围’。”(昭元)“寡大夫围”即伍举问使者的关于继承人的措辞。又如:“(诸侯盟,谁执牛耳?季羔曰:)‘鄙衍之役,吴公子姑曹;发阳之役,卫石?’。”(哀十七)再如:“(琴张闻宗鲁死,将往吊之。仲尼曰:)‘齐豹之盗而孟絷之贼。(女何吊焉?)’”(昭二十)本句意为:“齐豹成为坏人,孟絷被害,(都是由于他的缘故。……)”由于是对话,基于人详我略的原则,只摆出了与宗鲁有关的“齐豹之盗而孟絷之贼”这一情况,成为一组具象,即涵盖了说话人的语义意图。

3.相对数量类

本类句子有两个数量,后量是说明前量的。如:“十年十一战。”(桓二)“狐裘龙葺,一国三公。”(僖五)前量也可承上文而意知,如:“(纳玉于王与晋侯。)皆十?。”(僖三十)

4.任予类

本类句子都是“唯……所……”格式,表示一任对方所好。“唯”后是一个名词性的“所”字结构。如“唯尔所欲。”(昭十三)“唯执政所置之。”(昭七)

5.存在类

这种句子无所“谓”,仅表示一种存在。如:“晋车七百乘。、覢、鞅、谺。”(僖二十八)后四个名词列举马上配件四种,意为无所不备。这全凭从上下文意知。这种说明句一般不能以单个名词出现,必须几个名词并列,互相映衬、渲染。

6.描写类

这类句子用具象定格或具象组合的方式来描摹人貌、物状。它既可以出现在叙述句中,也可以出现在评论句中,例如:

季孙练冠,麻衣,跣行,伏而对曰。(昭三十一)

良夫乘衷甸两牡,紫衣狐裘,至,袒裘,不释剑而食。(哀十七)

晏婴粗缞斩,苴绖带,杖,菅屦,食鬻,居倚庐,寝苫,枕草。(襄十七)

且是人也,蜂目而豺声,忍人也,不可立也。(文元)

句中带点的成分,都是名词性的具象组合。它们穿插在叙事句中,凸显动态的画面,使叙述生动可感,如闻其声,历历在目,具有电影语言中“定格”的强烈形象感。

现代汉语的句子组织中也常常运用“具象定格”的方法。当需要对人或事物作白描的时候,现代汉语可以直接用名词性的词语来作描画。例如:

(那位姑娘)细长的眉毛,胖胖的脸,下巴像瓜子尖,丰满中带着秀气。(陆文夫《井》,下同)

人家不麻不疤,眼睛又不对鸡,五官端正,相貌堂堂。

在叙述行为动作的时候,现代汉语也可以使用名词性的词语,例如:

人们一阵哄笑。

名词性词语还可以穿插在动词性词语中,使叙述中闪现富有动感的霎时画面。例如:

小辣椒一跃而起,闪电式地一记耳光,扇得童少山晕头转向。

“闪电式地一记耳光”中该用“的”却用了“地”,这也可以看出这段名词性成分的动作性。这一类的例子又如:

大娘望着她的背影,一声长叹,两行热泪。

“一声长叹,两行热泪”的意思就是“长叹一声,流下两行热泪”,但前者用名词性的词组凸显形象,使读者如闻其声,历历在目。这种表现方法于动态中凸现瞬间,具有电影语言中“定格”的强烈效果。这在西方句法“主—动—宾”模式中是不可想象的。中国的传统艺术,经常截取动物运动中的瞬间画面,如奔马、游鱼、飞燕、腾龙、跑鹿,把它们运动中的千姿百态在瞬间定格。这时候,动物的艺术形象是静态的,但其精神面貌是动态的,正所谓“动中有静”,“静中有动”。传统音乐中的停顿,传统舞蹈中的造型,传统戏曲中的亮相,都具有这样观物取象的艺术精神。

汉语建构中的“观物取象”,不仅能够“具象定格”,而且能够“具象组合”,即用一个个名词语表现的形象平列在一起,组成一幅幅画面,互相映衬渲染,烘托出一种无言的境界。例如:

清澈的河水,斑斓的砂石河底,折光的波纹,其中三个人欣喜的面庞和倒影。

“具象组合”既可以用于静态描写,也可以用于动态描写,以其形象、意趣、色彩都很鲜明的画面唤起读者某种感觉、情绪或联想。尤其在动态描写中,“具象组合”能产生很强的艺术效果和感染力。例如:

嗖,一皮带,嗡,一链条,喔噢,一声惨叫,……嗖和嗡,皮带和链条,火和冰,血和盐,钟亦成失去了感觉。(王蒙《布礼》)

这就是将动态定格化的具象组合。

汉语的语言思维之所以能够充分发挥具象功能,是因为汉语具有独特的分析性和简略性。汉语思维善于把大千世界的复杂形态分析成一个一个音义全息的发散性的基本粒子。汉语词的单音节形式就恰好适应这种分析。一般认为汉语词汇的发展是双音化的。可是据近年电子计算机的统计,在日常生活用语中单音词的出现率占61%。像“你不是有一枝很好的笔了吗?”这句话里12个词全是单音词。而且有些已发展为双音词的又有单音化的倾向。如“鞠躬”可以说“鞠了一个90度的大躬”。汉语的一个个基本粒子往往是一个个含义丰富的具象。它们自由灵活,易于组合。汉语的句读往往就是这些粒子的碰合。汉字就是用方块的形式把这些语词基本粒子转换成可以目验的图像。因而三四千个汉字通过千变万化的概念组配,就能组成极为丰富的书面语词汇。据统计,汉语44 300多个常用词条,只用3 730多个字组成。即使是洋洋大观的十三经,包括大批死去的字,也不过6 544个字,只相当于莎士比亚一个人的用字量的三分之一,汉语这种极端的分析性使词语的组合十分方便,不受形态的约束,只要语义上合乎逻辑事理,就可以搭配。所以汉语的组织往往是语义和语言艺术方面的考虑大于句法的考虑。

汉语的极端分析性又使汉语交际过程中的“刺激—反应”模式不同于西方语言。汉语一个个的词可以很容易地触发汉族人脑海里储存的一个个有关表象的联想,形成一幅幅连贯的卡通画。汉语语言思维的一个特点就是存在逻辑思维指导、配合和渗透下发生的相对独立的表象运动。汉语思维形成概念(语词)也往往是那些与表象联系得较紧密的概念,即从直接的感受出发,运用形象进行具象化,从内容与形式的有机统一所产生的感受上整体地把握事物的特征。例如文艺欣赏上的“诗味”、“神韵”、“雄浑”、“性灵”、“悲慨”、“劲健”、“冲淡”、“清奇”等概念的形成,都是把观察对象的声音、色彩、线条、韵律、意境等诸因素作为不可分割的有机整体来把握,然后找鲜明简洁而又概括性很强的形象来传达。读者虽然对这些概念的抽象本质不甚了然,但却能实实在在感受到这些概念的丰富内涵,并获得了生发联想的巨大空间。正如周汝昌所说:“我们的十分悠久的和异常丰富奇丽的文化传统给艺术家们准备的‘东西’太神奇绚丽了。几乎围绕着每一个字、词都有很多的历史文化的丰富联想。”[55]

汉语语词组合的灵活自由,使汉语行文免除了许多规矩。与具象组合无关的成分都可以省去。因此汉语的表达往往言简意赅、辞约义丰。由于汉语的单词蕴藏了丰富的语文感受,因此将这些基本粒子排列组合起来,就成为一组组生动可感的具象。高名凯曾指出:“中国语是表象主义的,是原子主义的——‘表象主义’就是中国人的说话,是要整个的、具体的,把他所要描绘的事体‘表象’出来。‘原子主义’的意思,是把这许多事物,一件一件,单独地排列出来,不用抽象的观念,而用原子的安排,让人看出其中所生的关系。结果中国的语言,在表现具体的事物方面,是非常活泼的。而在抽象关系的说明方面,则比较的没有西洋语言那样的精确。”[56]中国的文学语言大师们在采用这种具象思维的语言时,也大都用具象的手法来捕捉事物的形态,描绘心中的感受。这往往能触发每个受过中国文化熏陶的读者的内心深处的共鸣。例如温庭筠的名句“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,十个字传达了六种具象:“鸡声”,“茅店”,“月”,“人迹”,“板桥”,“霜”。当一个个语词的具象被诗人艺术地精心安排在一起的时候,它们内涵的丰富联想和民族情感就组成了连续的有机的画面。未着一个动词而早行旅人的动作自在其中,未用一字抒情而孤独的心境溢于言表,因而发散出强烈的表现力和感染力。它引发了读者语感深层的表象活动。因为“鸡声”、“茅店”、“月”、“人迹”、“板桥”、“霜”等词语都同汉民族悠久的民族生活传统联系在一起。汉语承载着世界上无与伦比的民族历史文化宝库,因而汉语语词的这种具象联想功能在世界语言之林中是独树一帜的。王国维曾就词的创作指出:“其‘材料’必求之于自然,而其构造亦必从自然之法律。故虽理想家亦写实家也。”这是深得汉语具象思维之真髓的。从本质上说,汉语语言思维的起点不是明白确定的概念和判断,而是可以引起丰富联想的直观表象。汉语的行文不受形式逻辑的限制。它的思维过程往往是跳跃、多向和随机的。不是在推理中得出结论,而是在具象的排列中悄悄展开抽象过程,体现结论,使思维的抽象运动形象可感,并伴有情感的波动。在我国古代,史诗和戏剧没有得到充分发展,诗、词、歌、赋却达到登峰造极的高度;戏曲、绘画尚空灵而鄙呆实。凡此种种,无不与汉语语言思维的特点有深刻联系。

三、汉语建构中的节奏旋律

任何语言的组织都有其脉络。它是组织得以成形的深层规定性。我国现代语法学所采用的几种西方语言句子分析框架都是注重句子成分的形式内聚的方法。质言之,就是以动词为中心控制全句的关系格局。实践证明,这种方法对于汉语句子是一种偏“紧”的方法,难以切合汉语的句子组织脉络。如果说西方语言的句子脉络是一种以动词为中心的空间结构体,那么汉语句子的脉络是一种具有逻辑天籁的心理时间流。它不像西方语言的句子那样以动词为中心搭起固定框架,以“形”役“意”,而是以意义的完整为目的,用一个个语言板块(句读段)按逻辑事理的流动、铺排的局势来完成内容表达的要求。这一点可以与英文作一个比较,如:

He did not remember his father who died when he was three years old.这句话以限定动词remember(“记得”)为中心搭建,可以直译为“他不记得他三岁时死去的父亲。”这种句式汉族人听来总觉得过“紧”,不顺畅,因为它是以“形”(动词中心的框架)役“意”的。而按汉族人的语言习惯,这句话应说成“他三岁上死了父亲,记不得他父亲的样儿了。”这正是一种按逻辑顺序展开的心理时间流。

汉语不仅动作性成分要按先后或因果次序列位,就是受制于中心词的修饰性成分,也倾向于“外化”为独立的评价性成分而加以铺排。张志公先生曾谈到《红楼梦》中一例:刘姥姥初进荣国府,与王熙凤正说着话,“只听一路靴子脚响,进来了一个十七八岁的少年,面目清秀,身材俊俏,轻裘宝带,美服华冠。”如果把对少年的相貌、身段、打扮的一串评价放在前面作修饰语也未尝不可:“只听一路靴子脚响,进来了一个十七八岁、面目清秀、身材俊俏、轻裘宝带、美服华冠的少年。”但汉语的习惯却不愿意在宾语前加上很多修饰成分,从而使它离开动词太远[57]。因为这样一来句子的“气”就滞住了,流转不起来。从逻辑上说,刘姥姥偷偷见着王熙凤,正忐忑不安,忽听靴子声响,有个男子进来,她最关心的、急于知道的是“谁来了”,所以先看见的是“少年”,然后才看清楚他的服饰、身段、面目,可见汉语句子的流块建构确实具有一种心理时间的逻辑天籁。被西方语言的句子视为轴心的动词在汉语句子组织中并不是有价值的成分。只有当这个或这些个动词组成句读时,它(它们)才获得了有机性,成为句子的一个板块。因此,把握汉语句子的脉络,应从句读段入手(至于这个句读段是“动宾”还是“连动式”“兼语式”,这是下位的“紧”区分,与句子格局无涉)。我们的析句方法也就因此而从“宽”,即以句读段为汉语句子的基本活动单位,以句读段服务于不同表达功能的不同铺排律为汉语句子的基本格局。

汉语句子的脉络与句子节律又是浑成一体的。音步是节律的基础。汉语利用语词单位“单音节”“孤立”的纯一特点,以单音词构成单音步,以双音词构成二音步,于是只需把单音词与双音词巧为运用,使之错综变化,也就自然造成了汉语的节律。而句读形态正是这种音律变化的最佳节奏板块。汉语句子的生动之源就在于流块顿进之中显节律,于循序渐行之中显事理。流块的顿进将音乐性与顺序性有机地结合起来,由“音句”进入“义句”,随事态变化的自然过程,“流”出千姿百态的句子来。西方的言语表达总是一口气念去,须一句讲完才作一停顿。汉语的言语表达则从容不迫,断续相间,并不重在一口气说完全句,而让一个个发散性的意象团块自然拼接,推宕语气,组成言语传达的全息景观。古人云:“以声气为句者,不賁文法必待意具而后成辞,则意或至离析;以文法为句者,不賁声气但取协节,则词言或至失调。”因此,“但以集数字论一意者为句,期令断句之术简捷易知。”(黄侃《文心雕龙札记》章句)可见音句与义句相辅相成,互为条件,才能达到交际的目的。音句不仅以它的停顿表现了节律,而且以它的停顿传达了句子的脉络。汉语的句子组织一旦采取音句铺排的形式,往往可以不用关系词而显示出关系来。音句的顿进将语气和语法脉络有机协调地结合在一起,这是汉语语法流块建构的一大特色。而西方语言的词组是没有这种集语气、脉络于一身,尽堆迭、套合之能事的“音句”作用的。

中国山水画

总之,利用单音词和双音词的弹性组合,灵活运用而成为音句,再循自然事理之势巧为推排成为义句,于音节铿锵之中传达交际意念,这就是汉语句子建构由组块到流块的全过程。

汉语的流块建构与汉民族其他文化艺术形式在“流”态动感上具有通约性。我国古代的雕刻、书法与绘画都不重视立体性,而注意流动的线条、飞动的美。于疾徐波折、自由流转的线条之中透出勃勃的生气和生命的旋律,于“移视”中可体会它的流动气势。形象的律动代替了形象的四平八稳。

中国画的“气韵生动”即指“空间艺术”中的“时间因素”。西方画家的笔下往往只有一个瞬间。中国画讲究动点视学运动本身就带有时间性。它既见于艺术形象内在生动之律动,也见于画面布局的虚实、开合,笔墨的刚柔、疾徐、浓淡、枯润、顿挫、断连、起伏等统一变化、变化统一之中。

中国的书法主张“以风骨为体,以变化为用”,“灵变无常,务于飞动”(张怀馞《书议》、《文字论》)。书法字体的发展,正是变方为圆,变单为连,大小、重心均无定则,甚至连点、画、提按、三过折法等在书写中也只是存意而已,实实在在的却是线条的流动,矢矫奇突,流美飞扬,仪态万方,不可端倪。好的书法作品在章节之间力图抒发一唱三叹、饶有变化的节奏感、旋律感。或重如崩山,或轻如飞花,或捷如闪电,或涩如柏身,或露如奔湍,或蓄如蕴玉,或刚如凿铁,或柔如嫩荑,因而元气淋漓,生气盎然,大气磅礴。种种点画线条,行气的旋律,在一幅书法作品里,能够汇合为一曲磬鼓琴瑟齐鸣、悠扬动听、撞叩心扉的乐章。因而中国书法本身正是一种节奏旋律艺术。只要线条一触及感官,便能带着人进入特定的时间流程中,顺着线条展开的顺序前进。在这里,情感的运动是与线条的流动融为一体的。

中国的戏剧造型不像西方的造型姿态那样通过一个个静态凝重的孤立的造型来体现人体特有的美,让观众在静穆中得到雕塑性的欣赏。中国的戏剧造型讲究在连绵协调的姿态运动中追求一种势、韵、味、境界,就像水袖的梢节起、中节随、根节追,于波澜曲折、连绵不断的动势中达到美的境界。

中国古代的建筑追求的是由空间的直观向时间的知解渗透。以群体组合为主,平面的基本划一的“间”为单位;结构以横向排架的木构架为主;造型以横向构图为主,铺陈舒展形成层叠的序列节奏,排出变幻多端的空间艺术。建筑的艺术形象不在于单体的造型欣赏,而在于群体的序列推移;不在于局部的雕琢趣味,而在于整体的神韵气度;不在于突兀惊异,而在于节奏明晰;不在于可看,而在于可游。我国的园林也是充分调动一切自然的人工的条件,尽量创造丰富的动态的流动画面,步移景异,曲径通幽,提供可供驰骋想象力的广阔场地。

中国的戏曲讲究程式化,其要义就是“打破团块,把一整套行动,化为无数线条,再重新组织起来,成为一个最有表现力的美的形象”[58]。我国的戏曲音乐在表现形式上以板式的变化作为结构的基础,通过音乐节奏的变化来表现人物性格和戏剧矛盾的发展变化,并且在这种表现中特别突出节奏的作用。这是中国戏曲独有的创造。就像语言结构具有人的呼吸声气依托一样。戏曲音乐的节奏变化也表现了人的内心节奏变化。尤其当戏剧情绪发展到高潮时,固定的节拍形式已不足以表现情绪,于是出现节拍颇为自由、节奏上伸缩性极大的散板,达到节奏之“流”的极致。

从以上可见,汉语的“流块建构”反映的正是中国文化表现形式的一种典型样态。这种民族文化通约性在民族语言分析中具有极强的解释力和科学性。

四、汉语建构中的传神写意

由于汉语语言组织弹性实体和流块建构的特点,汉语的句法尽管简短,却变化无穷,可以造成多姿多彩的文体风格,可以在语言艺术的广阔领域内充分施展。正由于汉语的语法方略总是以简驭繁,以能动、发散的基本单位为主体作创造性的发挥,所以,任何先验的、坚硬的框架都框不住汉语语法。唯有从基本单位主体发挥的动态过程来把握语法脉络,把简单性与复杂性、能动性与规律性辩证地结合起来,才从本体上理解了汉语的精神。

从这里我们可以看出,汉语语法的“形”的因素不是主要的,“神”的因素倒是更基本,因而也更显豁的。如果说西方语法是以形摄神,那么汉语语法是以神统形的。

我国古代的语言研究讲究“神而明之”。语言分析所用的许多概念、范畴,都出自人的主观感受。运用辩证的两端来具象化,用简单的性状征喻来表述自己的语感和体验,从形式与内容的有机统一所产生的表达效果上整体地把握语言特征。这与古人“文以意为主”“意在笔先”“以意役法”的文辞观是一致的。用西方形式主义的语言分析眼光来看,汉语的理解几乎是只有“人”而没有“法”。当西方民族汲汲于向外探索,以发展世界、改造世界为获得自由的途径时,中国人则向内探求,以认识自身、完善自身为获得自由的途径。这种内向型文化所显示出的独特的人文性往往是西方的科学传统眼光很难理解,也很难企及的。

中国古代建筑、园林

从现代辩证思维的观点来看,语言是一个有机联系的统一整体,其中各种不同的单位通过自己的属性而与其他单位相联系。语言单位的性质是在单位之间的普遍联系中表现出来的。因此,这种联系不是抽象的,而是非常具体的,是互相区别着的语言单位本身之间的联系。离开了语言单位的内容,语法就无法反映语言单位的普遍联系,无法包含语言单位的多样性统一,无法从最简单的规定逐步上升到具体的系统。我们所说的语法系统的这种“具体”性,并不是它同语言结构其他要素(如语义、语音)的直观联系,而在于它是语言分析过程的终点,是通过对语言结构的许多方面的抽象所获得的认识的统一和总和。因此它是关于语言事实的最深刻而又最有内容的知识。它不仅反映语言单位的外部联系,而且反映了语言单位内部的本质性联系。中国语言的“以神统形”的过程,就同中国绘画的“拟容取心”的过程一样,都是由具体到一般,再由一般上升到具体。现代科学对汉语和汉语研究的这一传统的理解与发展不仅需要从具体到抽象的过程,更需要从抽象上升到具体的整体把握。要避免那种“义无反顾”地用西方语言研究的科学传统取代汉语研究的人文传统,用冷漠的知性分析取代辩证的语文感受的简单做法。在语法分析中,古人弃“形”而求“神”,固然是它不科学精密之处,但它贴近汉族人的语感,比起现在繁复的语法学体系来,自有其优越之处。我国现代语言学注重汉语“形”的规律的发掘是不错的,但它颠倒了“神”与“形”的位置,企图以“形”摄“神”,而它的一套形式范畴,又都是西方形态语言之“形”,这就造成分析方法与语言事实的深刻癥牾。现有的语法体系之所以不实用,关键在于它所用的西方语法“主动宾”那一套“形摄”范畴与框架,游离于汉语组织的“神”之外。

随着当代语言学视野的开阔,人类语言的多样化已使越来越多的当代语言学家认识到不能把语言看作是某一理想逻辑或西方文化的衍生物。每一种民族语言都有独自的逻辑、组织、修辞方式和美学价值。“形摄”与“神摄”之异不仅是一种语言精神上的差异,它本质上是两种文化精神的对立。西方的文化精神以形式逻辑体系和系统的实验为基础。人们用清晰的几何学、逻辑学方法认识自然,从理解到表达都渗透着理性因素,受形的驱使,沉浸在神圣的比例与完整的和谐之中。这是一种静中求真的科学文化精神。中国的文化精神主张“格物之功只能在身心上做”,因为“道”(精神)是绝对的实在,一切外象则归于虚设。于是在“神”的诱导下调动各种艺术修辞手法驰骋主体意识,于是“气韵第一”,“用笔第二”,没有形与比例的地位。这是一种在动中写意的人文文化精神。对于这一点,我们从中国文化的其他表现形式上同样可以得到验证。

中国古典美学认为,真正的艺术形式美,不在于突出艺术形式本身的美,而在于通过艺术形式把艺术境界、艺术典型突出地表现出来;不机械死板地写实,不追求表面的形似,不重细则的真实,而重神似。

古代诗论认为“诗之极致有一,曰入神”(严羽《沧浪诗话》),崇尚“传神写照,正在阿堵”,认为“近代之诗如写照,毛发耳目,无一不合,而神气索然”(《谷山笔尘》卷八)。

古代戏曲无论环境、时间、语言、动作、服装等等都不是机械模仿现实,而讲究时空的随意性,动作的虚拟性,语言的夸张性,审美的象征性。我国古代的戏曲理论尚“化工”而弃“画工”,认为“画工”“似真非真,所以入人心者不深”。“虽工巧之极,其气力限量,只可达于皮肤骨血之间。”“已落第二义矣。”(李贽《杂说》)

古代小说区别于西方小说静态地、细察地长篇累牍描绘环境、处所、景物,以及剖析人物心理的手法,很少离开人物性格作孤立的环境描写和景物描写及心理描写。在人物肖像描写上,西方小说极尽精工细刻之能事,我国古典小说则强调特征的概括,“遗貌取神”。

古代绘画理论主张“拟容取心”,“因心造境”,“传神写意”,“纵得形似而气韵不生,以气韵求其画,则形似在其间矣。”(《历代名画记》)这也就是说,要把对物象的模拟和画家的心意情思的寄托结合起来,将具体物象传达为一种艺术意象。

古代的建筑传统以人的知解力作为创作的客观尺度,要求建筑物的空间比例、组合方式、装饰手法、结构机能都是人所能理解的,所能接受的。因此中国的建筑没有高不可攀的尺度,没有逻辑不清的结构,没有节奏模糊的序列,没有不可理喻的造型,也没有莫名其妙的装饰。这种人的尺度不仅在于外在表现形式,更深入到内在的情感涵义。不但要唤起普遍的心理感觉(如崇高、肃穆、静谧、舒畅……),还要求尽量阐述特定的伦理解释(如震慑、崇敬、追慕、信仰……)。

中国古代舞蹈、音乐

古代的山川游览也是以感情悟物,所谓“玉女峰”“五老峰”都是赋予静物以品格,达到人格化。我国有园林处必有建筑,因为有了建筑就有了生活,有了人的情感,于是有了诗情画意。欧洲原始森林的风光是好看,但中国更欣赏“芳草有情,斜阳无语,雁横南浦,人倚西楼”。有楼就有了人,有人就有了情。

古代的书法主张“神采为上,形质次之”,“心手达情”(南齐王僧虔《笔意赞》),“假笔转心,妙非毫端之妙,必在澄心运思至微妙之间,神应思彻。”(虞世南《笔髓论》)于是由客观迫向主观,由表象迫向本质。它的波折连绵就是精神的流露,它的形式要素的美的组合就是艺术家情感的显现。它的线条的流动不是对既有的节奏保持良好的亲和力,而是按照内心的律动来反抗、修正或改造既有的节律。所谓“喜则气和而字舒,怒则气粗而字险,哀则气郁而字敛,乐则气平而字丽。情有轻重,则字之敛舒险丽亦有深浅,变化无穷”(陈绎曾《翰林要诀》)。可见,书法线之脉动乃心之脉动。

中国的歌舞很早就有追求情节性的倾向,因而中国的音乐也就不满足于按一两种节奏型作规律的反复,而是发展了多层次的节奏。戏曲音乐往往从散板开始,经过抒发情感的慢板,最后进入紧张热烈的快板,其间又有若干不同的节奏层次,体现出节奏和旋律进行的强烈的戏剧性品格。这种戏剧性品格既是音乐形象的内在精神特点,又是创作主体的精神活动,它又直接表现情节内容。音乐正是在“神”的主宰下流淌变化的。

总之,崇本息末而非穷究事理,和谐大度而非斤斤计较,情感感受而非认识模拟,使中国文化的一切形式都具有温柔敦厚、富于人情味的风格。汉语的表达宗旨或者说美学精神又何尝不是如此!《庄子·外物》云:“鉴者所以在鱼,得鱼而忘筌。蹄者所以在兔,得兔而忘蹄。言者所以在意,得意而忘言。”在文学作品中,言以造象,言以造境。而言语之象,以意为终极目的。言语形式的过分突出,会损害意象的传真。因此,为了达意,对于言语形式本身就需一种积极的否定,所谓“得意在忘象,得象在忘言”,达到一种“象生于意而存象焉,则所存者乃非其象也;言生于象而存言焉,则所存者乃非其言也”(王弼《周易略例·明象》)的境界。与这种美学境界相适应,古人的文辞观也就是“言授于意”(刘勰《文心雕龙》);“篇无定句,句无定字”,“系于意,不系于文”(白居易《新乐府序》);“意能遣辞,辞不能成意”(杜牧《答庄充书》);“咏物因不可不似,尤忌刻意太似;取形不如取神,用事不若用意”(《远志斋词衷》)——这就是古典语文与古典美学统一的文化精神。

五、汉语建构中的音韵象征

(一)音象与意象

中国古代的文学批评把诗歌的音律形象称为“韵”,认为“诗被于乐,声之也。声微而韵,悠然长逝者,声之所不得留也。一击而立尽者,瓦缶也。诗之饶韵者,其钲磬乎?”(陆时雍《诗镜总论》)“韵”之悠长,总是延伸着深远无穷之“意”,于是“余意”又是对“韵”的另一种诠解:“有余意之谓韵……凡事既尽其美,必有其韵,韵苟不胜,亦亡其美……必也备众善,而自韬晦,行于简易闲淡之中,而有深远无穷之味。观于世俗,若出寻常。至于识者遇之,则黯然心服,油然神会。测之则益深,究之而益来,其是之谓也。……故巧丽者发于平淡,奇伟有余者行之于简易,如此之类也。……夫绮而腴,与其奇处,韵之所从生;行乎质与馰,而又若缓不收者,韵于是由乎成。”(范温《潜溪诗眼》)其实,“韵”是乐与意的有机统一。从乐的方面说,音律的律动给予读者一种审美心理的快感,诗歌只有在这种音乐美的快感中才能充分表达情感,展开想象。正如西方学者所说:“(音乐)是在艺术中最不便于造成空间印象的,在感性存在中是随生随灭的,所以音乐凭声音的运动直接渗透到一切心灵运动的内在发源地。”[59]“唯有音乐能够自如地唤起人们对似真非真的美景,对将信将疑的世界的想象。”[60]从意的方面说,诗歌的情感越充沛、寓意越深远,其乐意也越浓郁,音律形象也越动人。所以古人说:“言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之;永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”中国古代的文学批评对诗歌的以声寄意有着深刻的认识,认为:“诗以声为用者也。其微妙在抑扬抗坠之间。读者静气按节,密咏恬吟,觉前人声中难写,响外别传之妙,一齐俱出。朱子云:‘讽咏以昌之,涵濡以体之。’真得读诗趣味。”(沈德潜《说诗蒣语》)

诗歌的音律形象建立在语言词汇的声音形象基础上。从人类认识的起源来说,词汇的语音形式往往存在着理据。例如已知的各种语言称呼父母的词音大致相同。美国语言学家雅可布逊在《为什么叫“妈妈”和“爸爸”》一文中作了这样的解释:婴儿的吃奶动作经常伴随一种轻微的穀穀鼻音,这是双唇贴在母亲的乳房上,或者贴在奶瓶的奶嘴上,嘴里饱含奶汁时所能发出的唯一的声音。往后,哺乳时所发出的这种声音,就成了一见到食物就出现的一种预感信号,最后则变成想吃东西的一种表示,或者更进一步用来表示不满或表示等待食物和喂奶人等得不耐烦或其他任何没有得到满足的愿望。当嘴里没有食物时,穀穀鼻音可能跟随一个张开口腔,特别是双唇的音,或任何一个元音。由于母亲是抚育者,因此婴儿的愿望大多是向她提出的,于是逐渐把鼻辅音感叹词转而用来表示母亲了。法国哲学家孔狄亚克在《论语言的起源及其进步》中也指出,一个孩子因为失去了一件他觉得必不可少的东西而感到痛苦。他不光发生一些叫喊声,他还使劲想得到这件东西,他摇晃脑袋、挥舞胳膊,扭动身体的各个部分。另一个孩子为这幅情景所触动,想要减轻他的痛苦,便尽其所能去做。于是,激情迸发时所发出的呼喊声在自然而然引起动作语言的过程中促进了心灵活动的发展,“这两个孩子既已养成了把某些观念联结到人为信号上去的习惯,自然的叫喊便为他们提供了样板,可以此创造出一种新的言语。他们发出了新的声音,同时,不断重复着那些声音,伴以某种指明他们想要使人注意的东西的姿势,他们就这样养成了习惯,即把名称加给事物。”[61]由此看来,词音是人类心智的符号。人类的认识按照事物和行为呈现在眼睛里和耳朵里的形式来模铸观念符号,于是词音形式本身就概括着所指的形象。这一点在原始语言中是一种普遍现象。中国的语言学者也认为:“语言者不冯(凭)虚起,呼马而马,呼牛而牛,此必非恣意妄称也。”(章炳麟《国故论衡·语言缘起说》)“凡有语义,必有语根。言不空生,名不虚作,所谓‘名自正’也。《左传》言名有五,是则制名皆必有故。语言缘起,岂漫然无所由来?无由来即无此物也。”(黄侃《文字声韵训诂笔记》)

(二)客体音象与直观感悟

在人类对世界的感受与认识中,最能撞击心灵以形成观念的是事物的音响。在早期汉语词汇的“以声象意”中,最常见的也是模拟事物音响的词音。例如“火”之词音象“风火相薄”之声;“水”之词音象“急湍相激”之声;“滴”之词音象“檐溜下注”之声;“草”之词音象“履草之声”;“萧”之词音象“风吹蒿叶”之声;“栗”之词音象果裂之声;“木”之词音象击木之声;“竹”之词音象击竹之声;“金”之词音象击金之声;“鸡”之词音象鸡鸣之声;“牛”之词音象牛鸣之声;“豕”之词音象豕鸣之声;“羊”之词音象羊鸣之声。章太炎曾专门分析过汉语中的鸟名的“物音”依据:“何以言‘鹊’?谓其音‘即足’也;何以言‘雀’?谓其音‘错错’也;何以言‘雅(鸦)’?谓其音‘亚亚’也;何以言‘雁’?谓其音‘岸岸’也;……此皆以音为表者也。”(《语言缘起说》)更有意思的是布谷鸟名在中国古代依其鸣叫声而有多种词音形式,如“布谷”、“拨谷”、“击谷”、“获谷”、“郭公”、“勃姑”、“步姑”、“结诰”等,都是依声命名。而在其他语言中布谷鸟又分别叫cuckoo(英语),coucoum(法语),der kuckuck(德语),cuclillo(西班牙语),cuculi(意大利语),kakuk(匈牙利语)ヵツコウ(日语)等,也都以鸟鸣为命名依据。显然,这是自然界事物的音响作为一种“激情物”作用于人,使人的心理律动产生“同频共振”,形成观念的物质形式。每一次命名都是一次以声象意的认知过程。

其实,以声象意的命名远不是这么简单。郭绍虞曾分析过“丁”、“当”两个拟声词的演化。其中既有叠音又有音转,所“象”之“意”也渐趋复杂。“丁”、“当”的叠音为“丁丁”和“当当”,混合又为“丁当”,长言之为“丁丁当当”,复言之为“丁当丁当”。白居易诗云“丁丁漏向尽”,杨万里诗云“寒生更点当当里”,《水浒传》潘金莲云“我是一个不戴头巾男子汉,丁丁当当响的婆娘”,这里的拟声词既有自然之音又有主体之情。自然界的声音再复杂一些,便有“克丁丁”、“克当当”、“吉丁丁”、“吉当当”、“克丁当”、“吉丁当”、“克丁克当”、“吉丁吉当”等形式,再配以双声叠韵词,如“玲琅”等,变化就更复杂了,如“丁玲当琅”。声音稍转,又作“听泠堂”(“”读吴音),“亭伶宕冷”,“青伶昌冷”,“星伶霜冷”,“冰伶砰冷”,“平伶彭冷”,“磬伶坑冷”;读作入声,则有“滴律搭剌”;声音稍转,又作“铁律搭剌”,“切律察剌”,“悉律萨剌”,“歇律豁拉”,“匹律拍剌”,“吃律搰剌”,“戛律聒剌”,“极律革剌”;读作阴声,又有“低黎达拉”;声音稍转,又有“梯黎他拉”,“比黎摆拉”,“迷黎埋拉”,“其黎革拉”。“丁当”之“当”音转为“东”,“丁东”又可以展开一个系列,如“丁丁东东”、“丁玲东珑”、“亭玲同珑”、“星玲松珑”、“欣玲烘珑”、“琴玲共珑”、“倾玲空珑”、“凭玲蓬珑”、“滴律笃落”、“铁律拓落”、“切律触落”、“悉律索落”、“必律剥落”、“匹律扑落”、“极律谷落”、“梯里拖罗”、“叽里咕噜”等。汉语的拟声词可以极尽错综变化之能事,表现客体之声和主体之情。我们在中国古典诗歌中往往可以看到许多曲尽拟声之妙的诗句。如:“吉丁当玉马砃头闹”,“鸟声依树克丁当”,“更着一双皮屐子,纥栉纥榻出门前”,“飘风骤雨相激射,速禄飒拉动砃际”。在元曲中拟声的表现力更发挥得淋漓酣畅,例如:“则被这吸里忽剌的朔风儿那里好笃簌簌避,又被这失留屑历的雪片儿偏向我密坠,将这领希留合剌的布衫儿扯得来乱纷纷碎,将这双乞量曲律的秛膝儿罚他去直僵僵跪。……”(《杀狗劝夫》)一般说来,汉语中的塞音声母音节多用来模拟碰撞之声,如“啪”、“呯”、“滴答”;擦音声母音节多用来模拟摩擦之声,如“咝”、“沙”、“嗖”等;后鼻音韵尾音节多用来模拟共鸣之声,如“轰”、“哐”、“通”等。由此类推,汉语中的具有一定语音特征的音节在命名中赋予所指对象一种类别义。例如:

圆转之音有“滚”、“昆仑”、“傀儡”、“丘垅”、“累累”、“果”、“瓜”。

冲撞之音有“顶”、“钉”、“打”、“敲”、“击”、“碰”、“舂”、“冲”、“抨”、“拍”、“考”、“撞”。

爆裂之音有“爆”、“判”、“澎湃”、“磅礴”、“蓬勃”、“半”、“片”。

切磋之音有“撕”、“嘶”、“切”、“错”、“磋”、“锯”、“磨”、“龃龉”。

碎细之音有“散”、“洒”、“碎”、“筛”、“数”、“蟋蟀”。

人们在语言实践中发现,汉语中一定的词音特征伴随着一定的形象色彩。例如长音宽缓不迫,因而辽远闲静;短音急促剧烈,因而繁杂激动;清音纯净明快,因而愉悦轻逸;浊音厚重阻滞,因而粗劣慢乱。最典型的是带m-声母的词音,几乎总是给人一种蒙眬的感觉,例如“茫”、“暮”、“冥”、“渺”、“绵”、“梦”、“昧”、“没”等。

正由于汉语词音的“以声象意”有一种直观感悟的范畴化特点,所以词音往往基于拟声而又超越其上,表现出模态、绘状、象征的功能。《诗经》中就有许多这样的例子。例如以“参差”状不整齐之貌(《诗·周南·关雎》“参差荇菜”),以“喈喈”状鸟鸣和谐(《诗·周南·葛覃》“其鸣喈喈”),以“依依”状柳树垂枝(《诗·小雅·采薇》“杨柳依依”),以“鏵鏵”状大雪纷纷(《诗·小雅·角弓》“雨雪鏵鏵”),以“杲杲”状阳光明亮(《诗·卫风·伯兮》“杲杲日出”),以“灼灼”状桃花鲜艳(《诗·周南·桃夭》“灼灼其华”),以“沃若”状树叶柔润(《诗·卫风·氓》“其叶沃若”)。后代的诗歌中也有不少拟声兼状貌的例子。例如抖动声与抖动态总是融为一体。树叶的颤动即为树叶经风之声,如江总《贞女峡赋》“树索索而摇枝”中的“索索”。神情的战栗即为神情瑟索之声,如康海《中山狼》“却教俺战笃笃的魂儿早不觉滴羞跌屑的骇”中的“滴羞跌屑”。由“声”到“态”,是词音抽象跃上一个新的高度,也是人类认知不断综合,不断丰富的一个过程。刘勰从诗人感物的角度对这一过程作了贴切的描述:“是以诗人感物,联类不穷;流连万象之际,沉吟视听之区。写气图貌,既随物以宛转;属采附声,亦与心而徘徊。”(《文心雕龙》)

(三)主体音象与情感波澜

除了自然界事物的音响之外,在人类对世界的感受与认识中,频频撞击心灵以形成观念的还有人在其社会生活中的感叹。感叹往往是人类在社会劳动中因有感而发。所发之音每每与所感之物联系了起来,成为一种观念的物质形式。中国古代语言学者作过一些精辟的解释。

例如“芋”字。《说文·艹部》的解释是:“芋,大叶实根,骇人,故谓之‘芋’也。从艹,于声。”从这一解释可以看出,“芋”因其形状硕大骇人而得名。那么“芋”和硕大骇人又有什么联系呢?查《说文》口部:“吁,惊也。”徐锴认为:“芋犹言吁也。吁,惊词。”如此则“芋”因惊异其硕大而发“吁”之惊叹而得名。又查《广雅》:“芋,大也。”段玉裁认为“凡于声字多训大”。可见“吁”本身又有硕大之义。《诗经》中“吁谟定命”,“川泽”中之“吁”和“”,毛亨的解释都是“大也”。我们可以推测,“吁”声由惊叹之声而状硕大之形,这就是“芋”得名之由。

例如“许”字。从字形上看,“许”从“午”声,“午”即“杵”之象形字。《说文》认为“许”是舂者送杵之声。杨树达进一步认为,“舂”字也从“午”。查《礼记·曲礼上篇》:“邻有丧,舂不相;里有殡,不巷歌”。文中“相”与“歌”对文,可知“相”有“歌”义。所以郑玄注:“相,谓送杵声。”《荀子·成相篇》其文皆为有韵之歌辞,亦可证“相”有歌义。《史记·商君列传》云:“五?大夫之卒也,童子不歌谣,舂者不相杵。”这又证明古人舂粟送杵作声。《淮南子·道应篇》亦云:“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之,此举重劝力之歌也。”举大木者当劝力,举杵舂粟者亦当劝力,因此“许”字的本义就是举杵劝力之声,它的古音正是“嗨”。“许”义的演变由助力之声而引申为应声之“听”。

近人张维思曾这样论述词变的感叹理据:“……人在工作时,最易于无意中有声于喉间,一则借以引起他人之注意,一则借以形成共同工作之情绪。……个人工作时,或以歌,或以呐喊,借以引起他人之回声。女子在深林中采果时,发音甚锐,若长啸然,盖所以壮其胆,助其心也。……原始人类亦同于此。当游猎觅食时,到处呐喊,以招伴侣。久之,同一性质之运动,遂有同一性质之声音,采拾时有一特种之声音,狩猎时另有一特种之声音。为日既久,声音与工作遂构成互相联系之观念,闻其音,而知其事。……人在同一工作过程中,发同一之声音;在另一相同之工作中,又发另一相同之声音,于是工作与声音形成相联系的观念。而此种种不同之工作与声音,各形成为各个相联结之不同观念,久之公认此声音为此工作之特音,彼声音为彼工作之特音,于是事各有名而物各有号矣。”[62]词音的感叹理据使许多词的语音特征以其心理印象征诸人的情感,虽然随着语言的演变,这种征诸情感的功能已不明显,但当语言艺术家为表达特定的情感而艺术地组织句法和语音形式的时候,词音的感叹理据仍然会在读者的心理上激起情感的波澜。

(四)由单声象意到衍声象意

毫无疑问,无论是客体的音响还是主体的音响,它们的以声象意都是有局限的。面对纷繁的世象和丰富的情感,单体对应的以声象意命名必然趋向同构对应的衍声象意命名。这一过程的运思机制是类推。

例如,最初把物体滚动的声音“骨碌”来称滚动。由于滚动的东西都是圆形的,于是“骨碌”词音衍声象意,产生了“果”、“螺”、“蜗”、“螳螂”、“裹”、“颅”、“骷髅”、“葫芦”、“瓠”、“壶”、“炉”、“履”、“蝌蚪”、“颗”、“骨突”、“疙瘩”、“蛋”、“卵”、“团”、“瘤”、“疣”、“丘”、“球”、“豆”、“头”、“首”、“蓓蕾”、“喉咙”、“轮”等词。又由于圆形之物往往屈短,于是又以同构衍声,产生了“侏儒”、“蜘蛛”、“橛”、“屈”、“崛”、“倔”、“孑孓”等。从圆形之物抽象出圆和全的概念,于是词音又衍声象意产生“圆”、“专”、“颛颛(圆貌)”、“鲲”、“丸”、“完”、“全”、“元”、“囫囵”等。

圆形之物动态地看,则凡旋转运行之属都可视为同构。于是产生“旋”、“转”、“斡”、“”、“扶摇”、“辘轳”、“碌碡”、“陀螺”、“碌碌”、“累累”、“历历”、“屡屡”、“淋漓”、“碾”、“辗”、“赶”、“云”、“沦”、“芸”、“运”、“回”、“还”、“规”、“返”、“反”、“般”、“班”、“贩”、“顾”等。

圆形之物静态地看,则凡浑然一体者皆属同构。于是产生“混沌”、“和同”、“混”、“惑”、“胮”、“昏”、“糊涂”、“混蛋”等。

圆形之物稍加变形,则凡卷曲纠结之属皆同构。于是产生“卷”、“拳”、“缠”、“缭”、“绕”、“捆”、“纠”、“缪”、“胶”、“交”、“绞”、“曲”、“崎崛”、“枳枸”、“伛偻”、“杞柳”、“考”、“老”、“栲栳”等;凡上隆之物亦同构,于是产生“穹隆”、“繴瘘”、“岣嵝”、“篓”、“弓”等;凡凹曲多孔之物亦同构,于是产生“孔”、“坑”、“角落”、“壳”、“窝”、“窟窿”、“窍”、“陷”、“凶”等字。多孔又引向空疏,于是又有“空”、“穅”、“砾”、“疏”、“寮”、“镣”等字。

空疏之物能够透光,“凡物空者无不明”,于是“骨碌”词音又衍声产生一系列有光明义的词,例如“光”、“阳”、“明”、“朗”、“壳”、“旺”、“王”、“皇”、“章”、“晃”、“旷”、“堂”、“彰”、“爽”、“炯”、“炳”等。由物之明又类推到人之“明”,又产生“聪”、“灵”、“聆”、“晓”、“玲珑”、“伶俐”等字。

圆形之物又可以理解为一定的范围,于是同构之物又有“围”、“藩”、“槛”、“阑”、“牢”、“圃”、“园”、“苑”、“囿”、“国”、“囤”、“廪”等。范围又显示一定的限制,于是有“拘”、“规矩”、“规律”、“牢狱”、“囹圄”、“干阑”等字。

我们从“骨碌”作为物体滚动之声向各个方向的衍声象意,同构类推,可以看出词音的理据环环相因,几乎没有穷尽。由一源而派生众流,或迂回曲折,或奔腾不息。这样的例子还可以举出许多。例如“解”、“割”、“辜”古音相近,义也相近,同出一源。“解”由“解剖”而指向“排解”、“解释”,又产生一个“懈”字;“懈”由“懈怠”而指向“休息”,又产生了一个“廨”字。又如“二”由数目而指向成双作对之物,因而产生“耳”“而(颊毛)”,你我相对又衍作“尔”,彼此相像又衍作“如”,前后相连又衍作连词“而”。与此相关,有了“耳”音,佩耳之玉也叫“珥”。再如两岁之牛称“”,三岁之牛称“”,四岁之牛称“”,驾三马称“骖”,驾四马称“驷”,八岁之马称“”,军旅组织五人为“伍”,十人为“什”。凡此种种,都是衍声象意,以同构类推的方式命名。最有趣的是以色泽之同衍声象意的。例如以红色为线索,则云红曰“霞”,玉红曰“瑕”,马红曰“”,虫红曰“虾”,红色曰“醱”。以白色为线索,则鸟白曰“”,牛白曰“”,禽白曰“鹤”,马额白曰“”。以黑色为线索,则土黑曰“垆”,犬黑曰“”,瞳子黑曰“”,水黑曰“泸”,鸟黑曰“鸬”,鱼黑曰“鲈”,玉黑曰“”。在汉民族的认知命名中,语义的取象(意象)与语音的取象(音象)有机结合在一起,使语汇世界浸润着浓郁的“观物取象”的人文精神。中国古代的语言学家认定“至繁之字义”有“至简之语根”;简既滋繁,也可统繁;繁由简出,则必归简。因而语言的意义世界是一个充满理据的世界,语言的音韵系统也是一个浸润理据的系统。正如《吕氏春秋》所云:“物自名也,类自召也。”“盖万物得名,各有其故。虽由约定俗成,要非适然偶会。”(黄侃《文字音韵训诂笔记》)

(五)汉语诗韵的意象经营

汉语词汇的以声象意为汉语诗歌音律形象的塑造提供了富有表现力的材料。中国古典诗歌在艺术地营造意象的同时,充分开掘词音的象征功能,使诗歌语言出神入化,动人心弦,音随意转,跌宕起伏。其方式主要有以下四种。

其一,运用韵脚的象征功能。汉语的诗韵在其象征意义上可以大别为洪亮、柔慢、细微三类。因而一首诗歌选择的韵脚奠定诗歌的情感基调。例如抒发思乡怀古之愁情的《黄鹤楼》,所用韵语就词音悠长而徐缓:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。”然而以欣喜若狂的心情写下的《闻官军收河南河北》,所用韵语就洪亮而奔放:“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。”

在同一首诗中,为了表现感情的跌宕起伏,还相应地换韵以征意。一种换韵是象征情绪的对比。例如韩愈的《听颖师弹琴歌》,前两句用圆润之韵:“昵昵儿女语,恩怨相尔汝”,后两句情绪一变而为激昂,韵脚也换以阳刚之韵:“划然变轩昂,猛士赴敌场。”一种换韵是象征情绪的回旋曲折。例如张若虚的《春江花月夜》四句一换韵,由平而仄,由仄而平,回环不已,令人情随流水,荡气回肠,吟哦不已:“春江潮水连海平,海上明月共潮生,滟滟随波千万里,何处春江无月明。江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰,空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮,江畔何人初见月,江月何年初照人。人生代代无穷已,江月年年只相似,不知江月待何人,但见长江送流水。……”频频换韵,形成推波助澜之势,象征着感情的曲折与回荡。中国古典诗歌就是以这种声意同构的音律形象声情并茂地阐发诗意的。

其二,运用双声叠韵的象征功能。如果说韵脚的安排是为诗歌音律取得一种句与句之间的回环美,那么双声叠韵的安排则为诗歌音律谱写一种词与词之间应和美。这种词音律动的美感功能最初完全是一种天籁。刘师培有言:

上古之时,未有诗歌,先有谣谚。然谣谚之音,多循天籁之自然。其所以能谐音律者,一由句各叶韵,二由语句之间多用叠韵双声之字。凡有两字同母,是为双声;两字同韵,谓之叠韵。上古歌谣,已有此体。昔尧时《击壤歌》曰:“日出而作,日入而息。”“日出”“日入”,皆叠韵也。虞廷之赓歌曰“股肱”“丛脞”,此双声也。舜时之歌曰:“祝融西方发其英”。“祝融”二字,亦双声也。《诗》三百篇,大抵指物抒情之作。一字不能尽,则叠字以形容之,如雎鸠之“关关”,葛覃之“萋萋”是也。或用叠韵,则山之“崔嵬”,马之“虺虺”是也。或用双声,如“蝃在东”,“鸳鸯在梁”是也。双声叠韵,大抵皆口中状物之词,及用之于诗,则口舌相调,声律有不期其然而然音。(《论文杂记》)

汉语的语词以单音节为主。音节之间的协调成韵,最自然的方式就是音节部分或整体的重迭。在汉语诗歌音律形象的塑造中,这种自然的音节谐和律起着重要的作用。它有灵活多样的表现形式,令人叹为观止。例如:

句内单用:“世沈淖而难论兮,俗岑峨而嵯。”(《楚辞·七谏》)“溯高风以低徊兮,览周流于朔方。”(《楚辞·九叹》)

句内复用:“聊仿佯而逍遥兮,永历年而无成。”(《楚辞·远游》)“曾歔余郁邑兮,哀朕时之不当。”(《楚辞·离骚》)

句内间用:“倒之颠之。”(《诗经·齐风》)“优哉游哉。”(《诗经·小雅》)“如切如磋。”(《诗经·邶风》)

句际间用:“何草不黄,何日不行?何人不将,经营四方?何草不玄,何人不矜?哀我征夫,独为匪民!”(《诗经·小雅》)“隰桑有阿,其叶有难。”(《诗经·小雅》)

句际连用:“无田甫田,维莠骄骄,无思远人,劳心忉忉。”(《诗经·齐风》)“月出皎兮,佼人僚兮,舒窈纠兮,劳心悄兮。月出皓兮,佼人兮,舒忧受兮,劳心蝐兮。月出照兮,佼人燎兮,舒夭绍兮,劳心惨兮。”(《诗经·陈风》)

句际对用:双声对双声:“生涯已寥落,国步尚箏鍃。”(杜甫《秋日夔府咏怀》)叠韵对叠韵:“穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞。”(杜甫《曲江》)双声对叠韵:“牢落乾坤大,周流道术空。”(杜甫《奉寄河南韦尹丈人》)还有在所对位置上进一步复杂化的:“西峰峥嵘喷流泉,横石蹙水波潺潺;东崖合沓蔽轻雾,深林杂树空芊绵。”(李白《当涂赵炎少府粉图山水歌》)

在中国古典诗歌中,双声叠韵不仅是一种词法现象,而且是一种句法现象。为了塑造音律形象,诗人着意在词与词的句法安排和选择中突出韵律的应和。其中最为常见的便是选择具有双声叠韵关系的词音形式。例如:

句际音步应和:“细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。”(刘长卿《别严士元》)这是在音步之首以双声应叠韵。“峥嵘洲上飞黄蝶,滟滪堆边起白波。”(张谓《别韦郎中》)这是在音步之尾以叠韵应双声。“梦渚草长迷楚望,夷陵土黑有秦灰。”(刘禹锡《松滋渡望峡中》)上句音步首字“梦”、“迷”与下句音步首字“夷”、“有”双声应和;上句音步尾字“渚”、“楚”与下句音步尾字“陵”、“秦”叠韵应和;上句音步尾字“长”、“望”与下句音步尾字“黑”、“灰”也是叠韵应和。“隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。”(李商隐《无题》)这是音步首尾错综应和。上句“隔”、“钩”双声,下句“分”、“覆”双声,互为应和。“疎松影落空坛静,细草春香小洞幽。”(韩罖《同题仙游观》)这与上例异曲同工。上句“松”、“空”一为音步尾一为音步首,成叠韵之对;下句“草”、“小”一为音步尾一为音步首,也为叠韵。上下应和。

句际非音步应和:“河山北枕秦关险,驿路西连汉臝平。”(崔颢《行经华阴》)上下句“秦”对“臝”,“关”对“汉”。“袖中吴郡新诗本,襟上杭州旧酒痕。”(白居易《故衫》)上下句“袖”对“旧”,“新”对“襟”。“惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。”(柳宗元《登柳州城楼》)上句“风”、“蓉”与下句“密”、“薜”叠韵应和。“春城月出人皆醉,野戍花深马去迟。”(岑参《使君席夜送严河南赴长水》)上句“春”、“城”双声,“月”、“出”叠韵,下句“野”、“花”叠韵,“戍”、“深”双声,上下应和。

对于双声叠韵在中国古典诗歌中的功用,中国古代诗学有明确的认识。李重华《贞一斋诗说》云:“匠门业师问余‘唐人作诗,何取于双声叠韵,能指出好处否?’余曰:‘以余所见,叠韵如两玉相扣,取其铿锵;双声如贯珠相联,取其宛转。’”“铿锵”与“宛转”,都是为了适应一定的音律形象的需要。双声叠韵的象征功能还可以同韵脚的象征功能结合在一起。一首七绝诗,在其一、二、四句的句尾字协韵的同时,第一句还可与第三句的句尾字协声。或在其二、四句的句尾字协韵的同时,一、三、四句的句尾字又协声。前者如“金陵津渡小山楼,一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里,两三星火是瓜州。”(张祜《题金陵渡》)后者如“岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。正是江南好风景,落花时节又逢君。”(杜甫《江南逢李龟年》)这种句尾字音在叠韵之外又以双声呼应的音律安排,使诗歌声情的内在联系更为统一与和谐。

其三,运用叠音的象征功能。在中国古典诗歌的音律材料中,叠音的象征意义是最为突出的,它使词音单位潜在的声情内涵凸显了出来,给读者留下深刻的印象。例如李清照《声声慢》开头三句:“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”三句诗用七个叠音形式,强烈地渲染了诗歌所表现的寂寞凄凉的情绪。叠音造成一种足行缓缓的音律效果。人们能感受到作者在丈夫去世后孤独空虚,欲有所求,然而又寻觅不得,倍增凄凉的心情。“寻”、“觅”、“冷”、“清”、“凄”、“惨”、“戚”各字内涵的情感和形象色彩,一经重叠,便声情交融地撞击读者心灵,大大增强了诗歌的表现力。

在元曲中,有一类叠音形式专用在形容词或一些名词、动词的后面,为该词抹上重重的声情色彩,使该词的意象骤然丰满起来,并获得一种通感的修辞效果。例如在“硬”后缀以“帮帮”或“撑撑”,在“软”后缀以“柔柔”,都渲染了“硬”或“软”的质感,比单独的“硬”字“软”字所传达的意义丰润多了。而同一个“茸茸”,缀在“暖”后与缀在“闹”后又会获得不同的声情效果。可见这种格式的象征功能是独具一格的。它将词的理性认识与感性认识融为一体,在理性提示的基础上尽情地作感性的渲染。汉语词音的象征功能由此得到了充分的体现。我们来看元曲中的一些例子:“世间只有那乌沙是硬帮邦的。”(邹兑金《空堂话》)“则被俺必丢疋搭的巧言儿将你便轻松松罩。”(孔广林《女专诸》)“他闹茸茸前合后偃射雕坡。”(康海《中山狼》)“香喷喷地软柔柔地酥胸如雪。”(董解元《西厢》)“轻拂拂花俏弄影。”(无名氏《金雀记·玩灯》)“热烘烘气夯胸脯。”(洪癉《长生殿》)其中“帮帮”给人硬感;“松松”、“拂拂”、“柔柔”给人不同质地的软的感觉;“茸茸”、“烘烘”给人气氛感,“喷喷”则给人气息感。

其四,发音部位与方法的象征功能。中国古代文人十分重视汉语词音发音特征的象征意义。文学批评中每每出现“侯类、幽类、宵类之字均含诘屈卷束之义”之类的论断。诗歌实践也是如此。韩愈《听颖师弹琴歌》开头两句“昵昵儿女语,恩怨相尔汝。”字音圆润柔滑,与儿女私情的意蕴相协调。后两句气氛骤变:“划然变轩昂,猛士赴敌场。”一个“划”字由细音转向洪音,由闭口转向开口,音律呈阳刚之气。司马相如《上林赋》写八条水道混流而下之壮丽景象:“赴隘狭之口,触穹石,激惟?,沸乎暴怒,汹涌澎湃,沸宓汨,翨侧泌,横流逆折,转腾誎洌。”连续运用双唇爆破音,以气息受阻爆破象征江水受阻之激沸,摄人心魄。白居易诗“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语;嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”(《琵琶行》)其中拟声词都用舌齿摩擦音。尤其第三句连用六个擦音和塞擦音,形成琴音潺潺的音律形象,使人深感诗人调遣词音上匠心独运。杜甫诗“但觉高歌感鬼神,焉知饿死填沟壑。”(《醉时歌》)句中“感”字一作“有”。然而诗论家认为从音律形象看“感”更合适。因为“觉”、“高”、“歌”、“感”、“鬼”都是牙音(舌根音),易以“有”字便不响亮。为了塑造音律形象,中国古典诗歌还刻意在词音的发音部位和方法上求变化和统一。例如:“残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。”(赵瑕《长安晚秋》)上句“残”、“星”、“塞”都为齿音,下句用一位置上“长”、“笛”、“楼”都为舌音。又如:“白狼河北音书断,丹凤城南秋夜长。”(沈?期《古意呈补阙乔知之》)上句“白”、“北”唇音对下句“丹”、“南”舌音;上句“河”、“音”喉音对下句“城”、“秋”齿音。

综上所述,由于汉语的词汇单音节的特点和词音丰润的认知理据,中国古典诗歌在经营意象的同时为意象刻画出动人的音律形象。这种声情并茂的文学现象充分说明中国语言独具的艺术气质,也体现了中国文学深厚的语言底蕴。

【注释】

[1]何定生《〈尚书〉的文法及其年代》,《国立中山大学语言历史学研究所周刊》第5集,1928年。

[2]何定生《〈尚书〉的文法及其年代》,《国立中山大学语言历史学研究所周刊》第5集,1928年。

[3]爱德华·萨丕尔《语言论》,商务印书馆,1964年,第135、138页。

[4]林同济《从汉语词序看长句翻译》,《现代英语研究》1980年10月。

[5]陆丙甫《人脑短时记忆机制和人类语言结构的关系》,《世界科学》1983年9月。

[6]夸克等《当代英语语法》,辽宁人民出版社,1980年。

[7]张志公《谈谈辞章学》,《现代汉语讲座》,北京出版社,1980年。

[8]曹逢甫《中英文的句子——某些基本语法差异的探讨》,《1979年亚太地区语言教学研讨会论集》。

[9]启功《古代诗歌、骈文的语法问题》,《北京师范大学学报》1980年1月。

[10]启功《古代诗歌、骈文的语法问题》。

[11]吕叔湘《汉语句法的灵活性》,《中国语文》1986年1月。

[12]张洁《方舟》,北京出版社,1983年,第264—265页,转引自王希杰《N是N的语义关系》,《汉语学习》1990年2月。

[13]廖秋忠《现代汉语中动词的支配成分的省略》,《中国语文》1984年4月。

[14]朱德熙《句子和主语》,《世界汉语教学》1987年1月。

[15]朱德熙《句子和主语》,《世界汉语教学》1987年1月。

[16]徐志民《欧美语言学简史》,学林出版社,1991年。

[17]王力《中国语法理论》,中华书局,1954年。

[18]黎锦熙《所谓“黎派”诸书的评介》,《语言教学与研究》1984年4月。

[19]〔日〕松浦友久《诗语的诸相——唐诗札记》,研文社,1981年。

[20]J·加尔通、西村文子《结构、文化和语言》,德国《列维坦》1984年第4期,译载于《国外社会科学》1985年第3期。

[21]爱德华·萨丕尔《语言论》,商务印书馆,1964年,第20页。

[22]钱基博《国文研究法》,《戊午暑期国文讲义汇刊》。

[23]吕叔湘《吕叔湘语文论集》,第126页。

[24]王力《中国语法理论》,中华书局,1954年。

[25]谢信一《汉语中的时间和意象》,《国外语言学》1991年4月。

[26]俞咏梅《汉语象似法简论》,申小龙主编《走向新世纪的语言学》,台湾万卷楼图书有限公司,1998年。

[27]见Li,Ying-che,“Order of semantic units in Chinese”,Journal of the Chinese,Language Teachers Association,1976.11.1.pp.26-38。

[28]戴浩一《时间顺序和汉语的语序》,《国外语言学》1988年1月。

[29]吕叔湘《汉语语法分析问题》,商务印书馆,1979年。

[30]吕叔湘《汉语语法分析问题》,第72—73页。

[31]吕叔湘《说“胜”和“败”》,《中国语文》1987年1月。

[32]袁宾《近代汉语“好不”考》,《中国语文》1984年3月。

[33]朱德熙《汉语句法中的歧义现象》,《中国语文》1980年2月。

[34]吕叔湘《汉语句法的灵活性》,《中国语文》1986年1月。

[35]赵元任《汉语结构各层次间形态与意义的脱节现象》,《国外语言学》1981年1月。

[36]赵元任《汉语结构各层次间形态与意义的脱节现象》,《国外语言学》1981年1月。

[37]吕叔湘《语文常谈》,三联书店,1980年,第48—49页。

[38]钱锺书《管锥编》第三册,中华书局,1979年,第1056页。

[39]钱锺书《管锥编》第一册,中华书局,1979年,第171页。

[40]张岱年《中国哲学大纲》,中国社会科学出版社,1982年,第15页。

[41]郭绍虞《汉语语法修辞新探》,商务印书馆,1979年。

[42]冯友兰《中国哲学简史》,第17页。

[43]冯友兰《中国哲学简史》,第17页。

[44]冯友兰《中国哲学简史》,第18—19页。

[45]启功《古代诗歌、骈文的语法问题》,《北京师范大学学报》1980年1月。

[46]启功《古代诗歌、骈文的语法问题》。

[47]启功《古代诗歌、骈文的语法问题》,《北京师范大学学报》1980年1月。

[48]周汝昌《思量中西文化》,《文汇报》1999年5月30日。

[49]季羡林《神州文化集成丛书序》,新华出版社,1991年。

[50]《光明日报》1988年5月7日。

[51]郭绍虞《汉语语法修辞新探》,商务印书馆,1979年。

[52]当然也有一些重叠音段本身含有一定的意义。如“雄赳赳”、“冷冰冰”、“静悄悄”。但这毕竟是少数。而且我们不能肯定它们在历史上发生和演变的情况。

[53]《横县方言单音形容词的AXA重迭式》,《中国语文》1979年第5期。

[54]《客家方言里的一些语法现象》,《中国语文》1957年第11期。

[55]周汝昌《炼字、选辞、音节美与艺术联想》,《读书》,1983年。

[56]高名凯《汉语语法论》,商务印书馆,1996年。

[57]张志公《谈谈辞章学》,《现代汉语讲座》,知识出版社,1983年。

[58]宗白华《中国美学史中重要问题的初步研究》,《文艺论丛》,1979年。

[59]黑格尔《美学》第三卷上,商务印书馆,1979年,第349页。

[60]戴里克·柯克《音乐语言》,人民音乐出版社,1981年,第30页。

[61]孔狄亚克《人类知识起源论》,商务印书馆,1989年,第136—137页。

[62]张维思《语源蠡测》,《中国文化研究汇刊》1945年第5卷。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。