9.1 反应时分析

对3组留学生被试反应时进行多因变量线性模型方差分析,Wilks’Lambda F=2.016,P=0.013,总体差异显著。各因变量组间效应方差检验发现,主动宾1、主动宾2、施宾句、主领句、主受句、把字句2六个句式有显著水平效应。主动宾1为F(2,57)=7.308,P=0.001;主动宾2为F(2,57)=10.116,P=0.000<0.001;施宾句为F(2,57)=3.898,P=0.026;主领句为F(2,57)=6.243,P=0.004;主受句为F(2,57)=6.068,P=0.004;把字句2为F(2,57)=7.014,P=0.002。

各因变量均值多重比较发现,除了在把字句1、被字句和被把句3个句式上无显著差异外,3组留学生被试在其余句式上均存在显著差异(见附录6中的表9-1)。这些存在显著差异的句式为:主动宾1(英vs[1]日、韩)、主动宾2(英vs日、韩)、主动宾3(英vs日)、施宾句(英vs日)、主领句(英vs日)、主受句(英vs日)、把字句2(英vs日、韩)。上述有显著差异的句式均跟被试的母语类型有关,即英语被试分别与日语被试、韩语被试有差别。这些差别分为两类:一类是英语被试在某个句式上与日语被试、韩语被试都存在显著差异,另一类是英语被试在某个句式上只与日语被试存在显著差异。

下面结合图示和相关表格里的数据(见附录4中的表6-6、附录6中的表9-1),对上述有显著差异的句式进行比较分析。

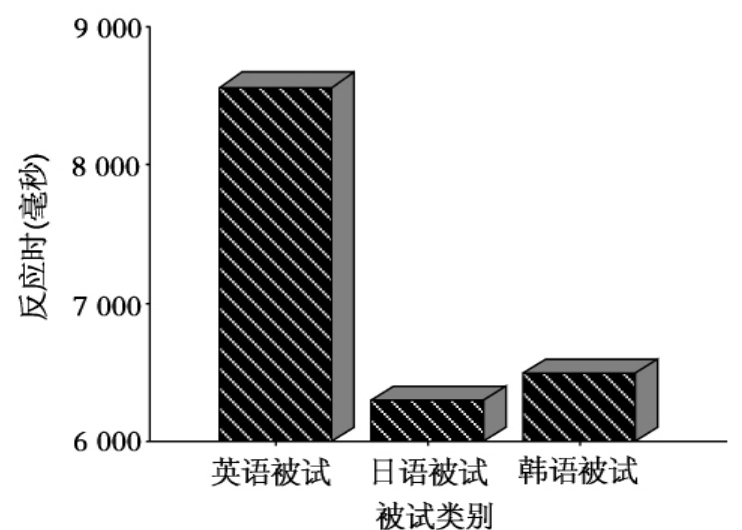

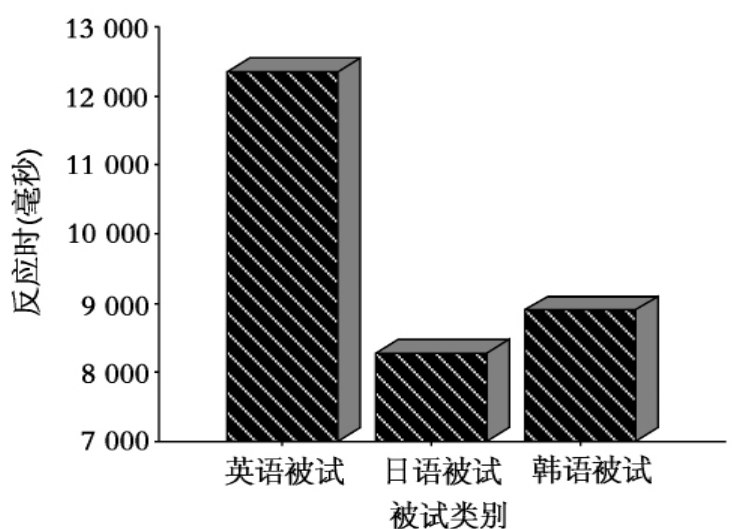

图9-1 3组留学生在主动宾1上反应时比较

从图9-1中可以看出英语被试在主动宾1上比日语被试、韩语被试反应时要长。英语被试、日语被试、韩语被试在这个句式上的反应时分别为8563、6295、6489毫秒。英语被试与日语被试、韩语被试在这个句式上均值差异水平分别为P=0.001、P=0.003。这个句式语法结构规则与英语相关语法规则接近,而与日语、韩语动词在句子末尾的结构规则差异较大。在第7章多因素反应时方差分析发现,日语被试和韩语被试理解这10个句式时,VP在通常位置要比后置反应时短,且两者差异显著。日语被试和韩语被试理解这些句式时,目标语汉语的无标记规则易于激活和提取,他们母语的动词在句子末尾的结构规则似乎对他们影响不大。另外,日语和韩语所使用的文字与汉字的联系可能对理解有促进作用。上述两个方面可能是日语被试、韩语被试在因变量指标比较敏感的反应时上成绩好于英语被试的一个原因。

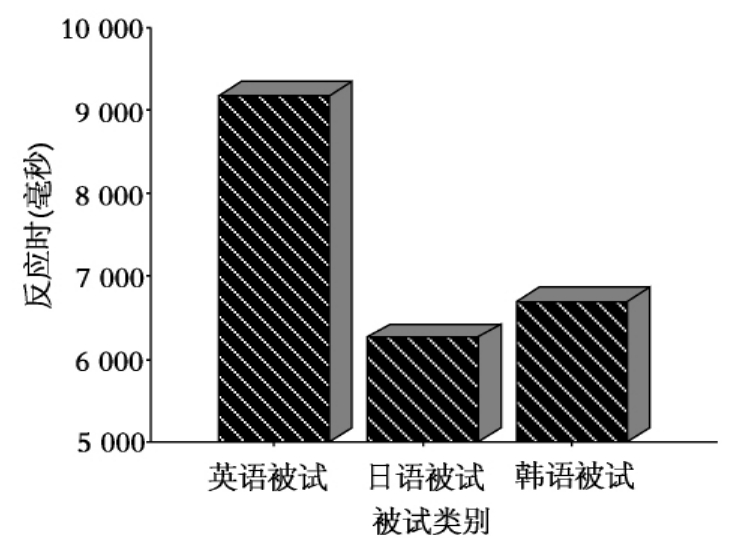

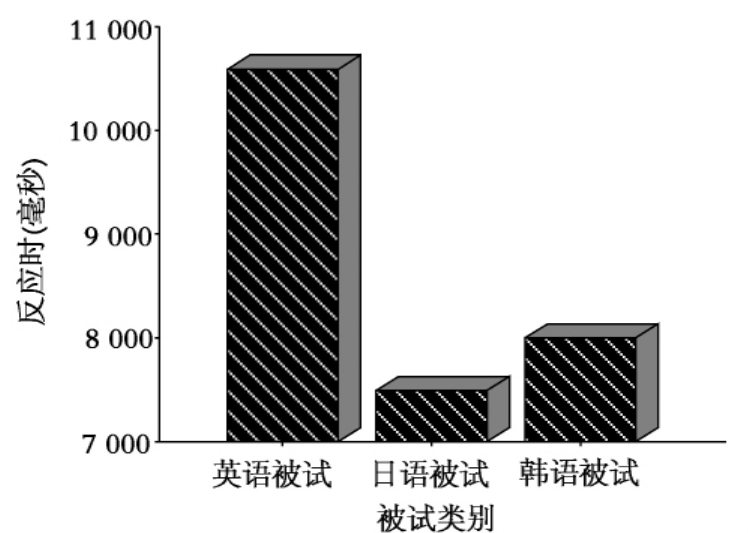

图9-2 3组留学生在主动宾2上反应时比较

3组留学生在主动宾2上的反应时(图9-2)与他们在主动宾1上的表现类似。英语被试、日语被试、韩语被试在主动宾2上的反应时分别为9180、6259、6690毫秒。英语被试与日语被试、韩语被试在这个句式上均值差异水平分别为P=0.000<0.001、P=0.009。主动宾2与主动宾1的差别是NP2带动词性限定语。比较复杂的动词限定语,英语一般是放在被限定语的后面,与日语、韩语和汉语放在前面形成鲜明对比。可能是这一因素使英语被试在这个句式上的反应时,比他们在主动宾1上的长。

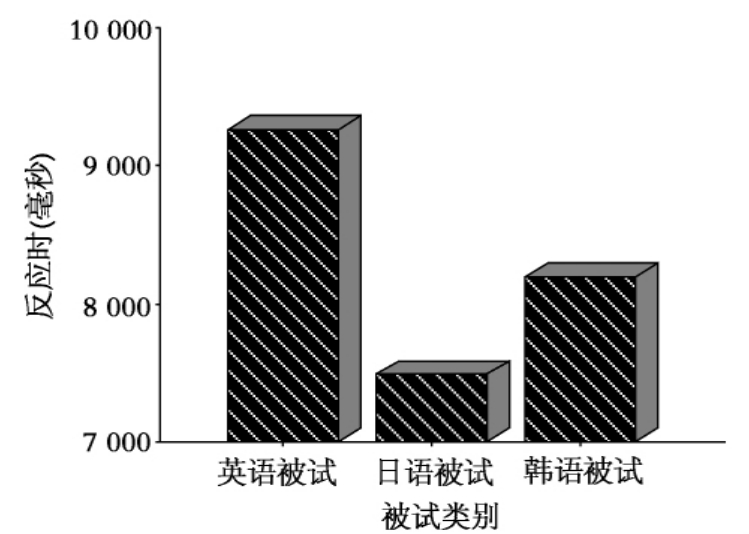

图9-3 3组留学生在主动宾3上反应时比较

从图9-3中可以看出,英语被试在主动宾3上比日语被试、韩语被试反应时要长,但韩语被试与英语被试之间的差异要比他们在主动宾1和主动宾2的差异小。英语被试、日语被试、韩语被试在主动宾3上的反应时分别为9259、7488、8192毫秒。英语被试在这个句式上只与日语被试的反应时存在显著差异,均值差异水平为P=0.004。主动宾3的NP2为非典型受事,这一非典型施受关系在总体上影响了理解,被试理解这种关系的句子时,需要抑制典型的施受关系中宾语为受事的干扰。这使3组留学生被试在这个句式上反应时均比主动宾1和主动宾2长。这里我们可以看出,汉语句子结构规则对不同母语背景被试加工的共同影响。

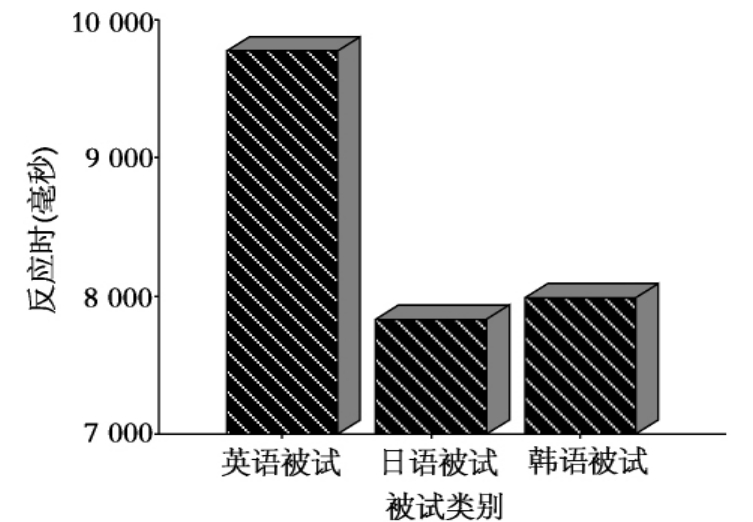

图9-4 3组留学生在施宾句上反应时比较

从图9-4中可以看出,英语被试在施宾句上比日语被试、韩语被试反应时要长,而日语被试与韩语被试之间反应时差异不大。英语被试、日语被试、韩语被试在这个句式上的反应时分别为9779、7837、7990毫秒。英语被试在这个句式上只与日语被试的反应时存在显著差异,均值差异水平为P=0.010。施宾句里的NP1和NP2均为生命度高的名词,都可能作为施事。这个句式里NP2是动作的发出者,但NP1既是叙述的起点,又位于VP的前面,被试理解时需要抑制标记程度低的规则的干扰,这就影响了选择NP2作为施事的时间。与主动宾3的非典型施受关系影响被试的反应时情况类似,这一句法上是NP1+VP+NP2,但在语义上施事却位于句子末尾的语法规则在总体上影响了被试理解,使3组留学生被试在这个句式上均比前面主动宾1和主动宾2的反应时长。这里我们也可以看出,汉语句子结构规则对不同母语背景被试加工的共同影响。

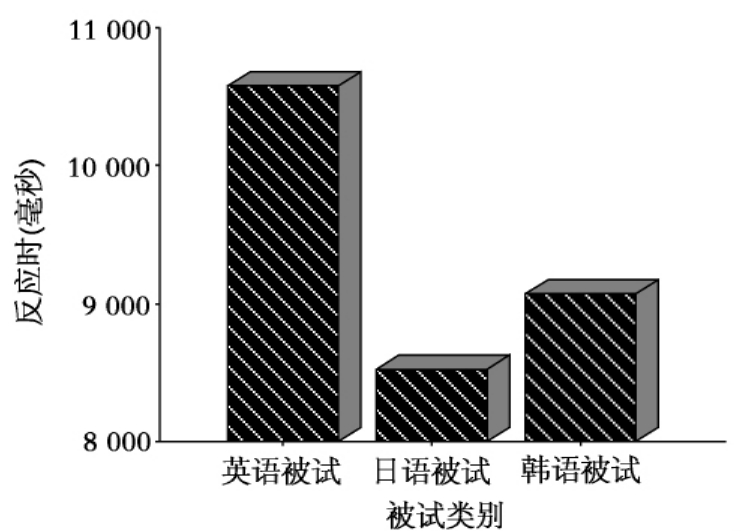

图9-5 3组留学生在主领句上反应时比较

3组留学生在主领句上的反应情形(图9-5)类似于他们在施宾句上的表现,但反应时均比施宾句长。英语被试、日语被试、韩语被试在这个句式上的反应时分别为12347、8276、8901毫秒。英语被试在这个句式上只与日语被试的反应时存在显著差异,均值差异水平为P=0.001。主领句的结构歧义特点造成3组被试在理解中可能要加工两种不同的结构,从而使他们对这个句式的反应时增加。该句式的VP在句子末尾,与英语句子NP1+VP+NP2结构方式差别较大,英语被试理解时还需要抑制VP在通常位置的干扰,使他们在这个句式上反应时最长。

图9-6 3组留学生在主受句上反应时比较

3组留学生在主受句上的表现(图9-6)类似于他们在主领句上的反应,但反应时均比主领句短。英语被试、日语被试、韩语被试在这个句式上的反应时分别为10587、7494、7995毫秒。英语被试在这个句式上只与日语被试存在显著差异,均值差异水平为P=0.001。与主领句不同,该句式不存在歧义,只是句首是受事,这使被试在这个句式上反应时比主领句短。另外,该句式VP在句子末尾的结构特点与英语相关语法规则差异较大,英语被试理解时难以抑制他们母语和汉语共享的VP在通常位置这一无标记结构规则的干扰,使他们在这个句式上反应时在3组中最长。这里可以看出,如果某一语言规则在目标语和母语中都是有标记的,那么这一规则就难以习得。

图9-7 3组留学生在把字句2上反应时比较

从图9-7中可以看出英语被试在把字句2上比日语被试、韩语被试反应时要长,而日语被试与韩语被试之间反应时差别不大。英语被试、日语被试、韩语被试在这个句式上的反应时分别为10582、8527、9069毫秒。英语被试与日语被试、韩语被试在这个句式上均值差异水平分别为P=0.001、P=0.010。把字句2反应时长,主要是因为形式标记“把”在语义功能上对“施事前的标记”映射程度不及它对“受事前的标记”高有关,造成形式标记“把”的不同语义功能在理解时存在竞争,需要抑制使用频率高的规则的干扰,加工复杂,被试反应时就长。此外,该句式VP在句子末尾的结构规则与英语相关语法规则差异较大,这使英语被试在理解时还需要抑制他们母语和汉语共享的VP在通常位置这一无标记结构规则的干扰,因而在这个句式上反应时最长。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。