一、使用者社会差异分布

(一)社会差异分布系统

一般来说,使用者的社会属性包括:年龄、性别、文化程度、家庭语言背景、长期居住地、阶层、职业等。社会语言学理论认为,“具有相同社会特征的个体,很可能在话语中出现相同的变异。许多具有相同语言变异的个体,就可能形成某个民族语言、地域方言或社会方言的集团。”(陈松岑1999)不同集团,或曰群体语言知识和能力的差异比较,将为我们从共时看历时提供帮助。

在调查中,我们不仅发现了北京话儿化词在不同的社会属性的人群中表现出选择和使用上的种种差异,而且,从这些不同角度检测到的差异中,观察到分布上极不平衡的状态。换句话说,从甲角度观察到的变体差异,或许比从乙角度看到的更为鲜明、突出。当然,也不排除相反的情况存在:个别角度甚至几乎观察不到差异。

我们将选择具有典型意义的几类特征进行分析。在着手分析之前,我们先来看这些差异的具体表现。

(二)社会属性特征类型

1.年龄差异

年龄差异是使用者社会特征里最明显的差异。“具有相同年龄特征的任何一组语言项目,都可以被称为一种语言变体。”不同年龄的人所掌握的语言变异形式是不同的,“老年语言变体通常保留了一些过时的语言特征。”(陈松岑1999)就北京话儿化词的情况而言,老年北京人所掌握的儿化词有两个特点:

①以携带狭义的词汇义为主要功能的儿化词多。“一词一义”、基本没有引申的儿化词,老人们往往还知道意思和用法。调查显示,例如“双生儿”、“老家儿”、“抓周儿”、“嚼裹儿”、“上药儿”、“随群儿”等携带单纯语义的儿化词, 50岁以上组表示都知道并会用。

②带有土音土调土俗义的儿化词多。像一些音变、带衍生尾音的“后尾儿yir”、“家雀儿qi r”、“那儿哈儿”、“悄默声儿”和带有土语特征的“老爷儿”、“茅楼儿”、“撂地儿”等中、青年组都有一定拒绝量的儿化词, 50岁以上组表示都懂得而且会用。

r”、“那儿哈儿”、“悄默声儿”和带有土语特征的“老爷儿”、“茅楼儿”、“撂地儿”等中、青年组都有一定拒绝量的儿化词, 50岁以上组表示都懂得而且会用。

新北京人使用的北京话已十分接近普通话。特点一是没有土音土调,二是很少土俗词语,三是许多携带单纯词汇义儿化词消失,如果不是有意学习,新一代北京人很可能永远没有机会认识它们。调查中发现,有个别新北京人甚至不知道“压根儿”、“整个儿”等儿化词,把它们划入“听也没听过”的范围,更不用说“打小儿”、“递话儿”、“接茬儿”、“腿儿着”一类儿化词了。

关于年龄差异,我们在稍后的分析中还会提到。

2.文化程度差异

在我国,在语言知识和能力方面,年龄段的差别和文化程度的差别,表现出一定的对应关系。进一步的调查表明,同年龄段而不同文化程度的使用者,所掌握的语言系统会存在一定的差异,即,同一年龄段而不同文化水平的使用者各自掌握一套变体形式,这些变体形式不足以影响不同文化层次之间的交际。以下是一组来自同一时期的自然语言记录材料,通过对比可看到,相同年龄段而不同文化层次的使用者,对北京话儿化词的掌握是有差别的:

表3-1 老年北京人(70岁以上)儿化词使用比较(词后的数字为出现次数)

注:材料来源于北京语言大学语言研究所《北京话口语语料》。

首先,男性文盲者使用特殊儿化词变体形式明显多于其他人。如:“晃晃儿”(偶尔,有时候)、“一块堆儿”(一块儿)、“各个儿”的他指用法(他也有病,各个儿腰哇,受了点儿什么毛病)等等。

其次,男性文盲者多次用“事情”(“事”)而很少用“事儿”(不当回事情、没注意这事情、这事情啊,也都各个儿明白啦)、多次用“情况”而无“情况儿”,说明“事”在他的词语系统中尚未变成自然儿化词,“儿”尾泛化的程度有限。

第三,女性文盲者用于远指时间的儿化变体替换使用现象值得注意:“那会儿”、“那往儿”和“……的时候儿”交替出现。另外,女性文盲者使用更为老旧的“作根儿”表示和“起根儿”、“开头儿”相同的意思,也很抢眼。

文化程度差异的总倾向是,文化程度越低,变体中老旧过时的传统形式、土俗成分越多;相反,文化程度越高,老旧形式和土俗成分越少。

3.家庭语言背景差异

如果一个年轻的新北京人,上溯三代都是北京土生土长的,那么他(她)与其他父辈是从外地迁来的,特别是长期生活在所谓“大院”里的新北京人相比,儿化词掌握及使用的情况必然大不相同。

在20岁组被访者调查材料的整理过程中,我们看到,家庭语言背景的影响可能引发两个极端。两名被访者(一男一女)掌握调查表中绝大部分的儿化词。以其中的男性为例,祖辈、父辈均为北京人,北京话的家庭语言背景十分完整、典型,曾表示在与其祖父母说话时也用“好不(么)当央儿”一类多数同龄人不懂的儿化词。在全部238个儿化词中,他自己使用的占70. 6%,“听过,但自己不用”的占19. 3%,“听也没听过”的仅占10%。而一名部队大院长起来的新北京人(女),甚至听也没听过“压根儿”、“整个儿”;其他像“递话儿”、“派头儿”、“没招儿”、“年轻轻儿的”、“田间地头儿”、“里外间儿”等,也都划进了“听也没听过”这一类;全部238个儿化词中,第一类“使用”的占41. 6%,第三类“听也没听过”的占到了45. 8%,“听过”而自己不用的情况只占很小的比例。

透过以上现象我们可以推测,若干年后以老北京话为主要语言背景的家庭基本消逝,新一代北京人,包括上面所举的两类情况,将成为其家庭语言背景的主要体现者,北京话儿化词会在相当一部分家庭中失去自然流传的基础。

4.性别差异

在北京这样相对开放、发达的城市里,不同性别的使用者所掌握的变异形式间的差异,不如以上几种差异那么突出。但是,拉波夫“妇女的言语比男子更接近社会上威望较高的语言形式”(陈松岑1999)的断言,对于北京地区儿化词使用情况的分析,还是具有指导意义的。为了解性别间儿化词使用差异的实际情形,我们做了一个成段语言中儿化词使用的小调查。以下是这项调查的文本及提示:

挂牌保护四合院 古韵悠悠

今天,家住东城区东四十二条胡同39号院( )的住户们挺兴奋,一早( ),市委书记、市长全到了自己住的这个大杂院( ),还亲自在院门口挂了个牌( )“保护院落001号”( ),这下( ),这个看似普通的院子成了北京头个挂牌( )保护的四合院( )。

热热闹闹( )的挂牌仪式结束,小院( )又恢复了往日的平静,不过住户们的兴奋劲( )还没过。

环顾小院( ),的确和普通大杂院( )不太一样,干净,利落,二进院( )格局一目了然。听说最早这是末代皇帝的老师的宅子,不过没经过考证,后来归了一个大银行家倒是真的,因为在70年代他曾两次携家眷从美国回到这里探望,院里的老住户都知道,再后来这里成了交通部宿舍,直到今天。

小院( )现在住了十户人家( ),比别的院( )少得多,但是能留下今天这副筋骨,更重要的恐怕还是住户们维护环境的心气( )。走进小院( ),最让人难忘的就是满眼的绿色,香椿树、石榴树、柿子树、丝瓜、葫芦,角瓜,头上爬的、地上种的,一派葱绿。

能不高兴吗?“保护院落”的牌( )不是随便挂的,那是两年间,对132个危改片( )中的上千组四合院( )进行认真分析比较后选出来的,挂上牌( )的四合院( )虽还不是文物保护单位,但列为保护范畴。挂牌( )是好事,住户们举双手赞成,可挂完牌( )之后怎么办,住户们心里可都打着鼓呢。

首批挂牌( )保护的院落是200处,从今天开始陆续挂牌( )。看得出来,政府和老百姓想的都是要保护好咱北京的古都风貌,这悠长的韵味,是会越来越浓了。

*您觉得按北京人说话的习惯,有括号的地方应该念成儿化音吗?觉得应该,就在括号里画√;觉得不应该,就画×。谢谢。

这段材料选自北京电视台一套2003年7月16日“晚间新闻报道”,自然段中间删去了现场采访对话。我们在28个地方留下提示(括号),请被访者选择。

我们选取20~30岁年龄组的调查结果来看性别间的差异。28个可选择的地方,男性选择画√的都在22个以上,人均达25. 7个,最多的画了全部的28个;女性选择画√的有两人低于20个,人均24. 2个,无人全选。男女选择差别较明显的词语是:“一早( )”、“~院( )”女性分别有27. 2%和54. 5%选择不儿化,而男性没有选择不儿化的;认为“热热闹闹”、“人家”不该儿化的女性比例,也分别比男性高出39%和26%。

由此看来,即使在普通话非常普及的北京,在低年龄段的新北京人中,性别差异也还是存在的,尽管不那么明显。从口头问讯中我们了解到,现阶段性别差异主要是对话语表达的注意力程度不同造成的,男性谈话的随意性比较强,而女性比较注意自身的表达,所以女性的选择表现出接近规范化形式(不儿化)的倾向。这种情况也符合对于语体等级次序的分析:说话人越是有意识注意自己的表达,就会使自己的语言带上正式语体的特性。

5.社会阶层差异

目前,与使用者的其他自然属性相比较,社会阶层差异似乎变得最少观察价值。工人、大中学校教师、学生、机关干部、退休知识分子、一般职员……除去农民,我们的被访者几乎涉及当今社会的各个行业。然而我们看到的差异,除去以上列举的之外,似乎没有值得罗列的了。原因何在?

社会语言学的研究经验表明,“在比较封闭的社会里,以个人的社会网络作为考察语言变异的社会单位更为合宜。”(陈松岑1999)随着社会的发展和进步,明显的社会界限迅速淡化,企望从社会阶层的角度看到一定的语言变化规律和趋势,目前是很难了。况且,“群体的社会属性固然与语言变化有关联,但毕竟不是激发变化的直接原因。”(同上)

另一个方面,社会阶层的特性,如生活方式、教育水平、政治观点等,可能会在长时期内决定一个人的语言方式和用语习惯,这是常态;但社会语言学观察到更多现象,表明说话人有时会选择明显偏离所在阶层的规范和习惯的用法,出现非常态的情况。这说明其他社会阶层的影响,有时会大于自己所在的那个团体的影响力量。国外社会语言学家比较重视和职业有密切联系的使用者所属社会阶级或阶层,是因为一般资本主义国家的中产阶级与劳动阶级是相对隔绝的两个社会集团,而且产生出两种有明显差别的社会方言;在中国,尽管已有社会学家提出所谓“中国十大社会阶层”理论,但事实上,在中国,甚至北京这样的大城市,也还没有形成依职业和社会地位划分的社会集团,遑论由此而产生出来的社会方言。职业、社会地位对选择和使用语言项目的影响,远不如年龄、性别、文化程度、家庭语言背景等影响来得明显。

6.个体差异

语言使用者的个体差异,是通过同处一个语言社团、具有相同社会特征的一对(或多个)个体的变体系统的对比显示出来的。因此,确定被访者的前提应当是:排除其年龄差异、文化程度差异、家庭语言背景差异、性别差异、社会阶层差异等社会属性方面存在的各种差异,仅就他们个人对某一语言项目,如对北京话里的儿化词的选用态度来观察个体使用者的差别,分析这些差异的特征及形成原因。

我们选择了北京某大学在读的两名北京籍同年龄段的男生(甲、乙)进行个体差别的考察。从社会属性角度看,二人基本上无差别。除以上在性别、年龄、籍贯、文化程度等方面的一致性外,他们都符合新北京人(胡明扬1999)条件;都是在北京从小学、中学一直读到大学;一般都在学校住宿,身边的语言环境基本相同。为使调查易于统计,也是为了更准确地辨别和掌握差别所在,我们选用属于判断样本的“北京地名部分通名儿化调查表”和“儿化词的了解与使用情况调查表”调查作为调查样本。

(1)北京地名部分通名儿化情况

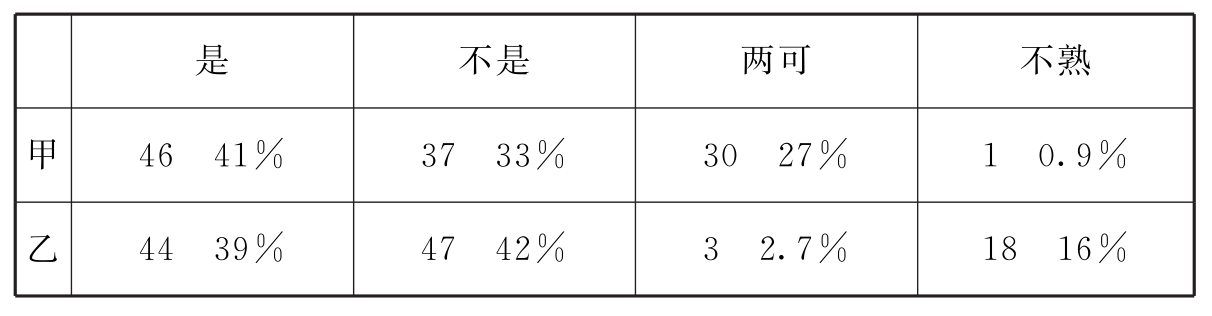

调查表列出112个带有可儿化通名(庄、桥、园、坟、街、门、口、山、河、巷)的北京地名,请两个学生按照“您在自然语言中提到下面这些地名时,最后一个字是否念成儿化音”的提示,在“是”、“不是”、“两可”、“不熟”等四个答案中选择一个。调查统计显示,二人一致认为“是”的地名比例不高: 27%强,一致认为“不是”的比例不到29%,一致认为“两可”的只占1. 8%,一致认为“不熟”的连1%都不到。二人的相异之处见下表。

表2 “北京地名部分通名儿化调查表”统计

(2)北京话儿化词的了解与使用情况

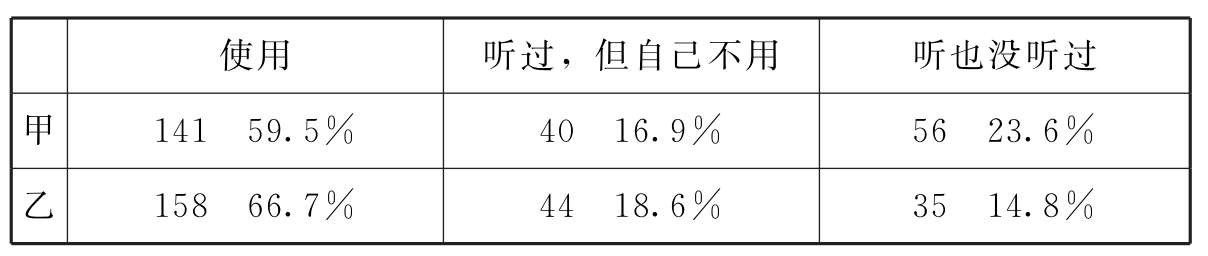

调查表从不同历史时期随机抽取的237个儿化词,按经常使用与否排列为8组,让二人按“使用”、“听过,但自己不用”、“听也没听过”三项标准,对所给儿化词进行分类标记。

调查统计显示,二人选择相同的160个,占67. 5%;其中“自己使用”类最多,有121个二人相同,占51%,“听过但自己不用”类最少,只有8个是二人相同的,占3. 4%;在“自己使用”类里,越是老旧,一般人不用的,二人差别越大,已基本被普通话接受的,二人一致率则很高。二人的相异之处见下表。

表3 “儿化词的了解与使用情况调查表”统计

从现有材料看,北京话儿化词使用者的个体差异特征可沿主、客观两方面思路去分析。其中,外界的客观条件是极为重要的,而内在的主观因素则是形成差异的根本条件。

①家庭语言环境是形成个人差异的基本原因。在社会属性差别基本为零的前提下,在受教育程度、个人经历与所处环境基本相同的情况下,不同的家庭语言背景成为造成个体差异的首要原因。甲乙二人虽然都算第三代北京人,而且祖辈均健在,但甲是两代人的家庭模式,祖辈只在一年之中见三四次面,而乙则是三世同堂,与祖辈长期生活在一起;甲父是地道的北京人,其母则是幼时随父母自河北来京的,而乙父母均为北京出生长大的第二代北京人。儿化词作为北京话里的一个语言项目,父母之间、父辈与祖辈之间、父母与被访的使用者之间用与不用,用多少,其差别及其影响是不容忽略的。

②居住地因素也是造成使用者个体差异的客观因素。居住环境的概念可分为广义和狭义两种。一种指广泛的社会环境,如一个城市,语言使用者在任何一个有人群的地方和各类人等进行语言交流;另一种指相对狭小的社区环境,如北京的小胡同儿、大杂院儿,语言使用者与之交流的,是他知道其语言背景的人群。甲长住海淀,楼房;乙则长住宣武,大杂院儿,照乙自己的话说,“见了街坊,北京话就溜出来了。”

③个人生活圈子里相对固定的语言交流对象,似乎也可以算作语言环境因素之一。甲与乙目前均为在校生,因二人不同专业关系,甲班上的北方人要比乙班上的少很多(具体数字待考)。而儿化词并非北京话所独有,在广大的北方地区使用广泛。在对属于“自己使用”类的儿化词的进一步调查中,乙在“对谁用”一栏里自动标注“对北方人用”的占有一定比例(9%),而甲未见标注。

④对语言的关注程度是形成差异的重要原因。语言知识基础、所学专业需要、将来就业需求等等,都可能影响到语言使用者个体关注语言及语言项目的程度。甲乙二人所学专业不同,甲的培养计划、个人注意力在画面,而乙如无意外,则注定要与有声语言打一辈子交道。对于语言,可以忽略和不得不关注、了解和训练,必然使二人在语言意识上有所差别,如乙预先很清醒谈话对方潜在的反馈,如“北方人”概念,而甲全然没有表现出来。

⑤本地方言的习得程度是形成差异的内在根源。对于一个个体使用者而言,属于母语的本地的语言有没有习得问题?一样有。在口头询问过程中感到,甲乙二人的地方话感觉是不同的。一是当被逐个问到“自己使用”类的儿化词的意思时,甲存在错误理解(5%),而乙没有;二是甲往往混淆了地方话(北京话)和普通话的差别,儿化的泛化程度,即,更多地将其视为一种语体标记,而非词汇选用来对待,也比乙要高得多;另外,在通名儿化的选择上,甲选“两可”的数量比乙高出24个百分点——认为差不多都可以儿化。

以上调查分析表明,北京话儿化词的社会分布情况是不平衡的。从某些角度看,差异较大,而从另外的角度观察,差异较小,甚至没什么差异。这说明,中国社会语言生活状况既存在当代社会语言学理论指出的共性特征,也有由中国国情所决定的个性特征。生搬硬套不能解决全部问题,只有立足语言共时与历时的多角度调查了解,才能找到正确的理解思路和恰当的分析方法。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。