语言地理学的诸多趣例及其对地理学研究的新启发

语言不仅是社会交际和思想交流的工具,而且也是民族文化的深层透镜,还是反映一个地方风土人情和地理特征的晴雨表,特别在反映一个地区的人文、历史地理方面,语言甚或是一个极少的地名口音都能毫不装假地存留着某一历史时期特定的地理地貌现象。历史语言学告诉我们,叠置在一个共时平面上的现代语言或方言其实反映了不同历史断代的语言的历时演变的发展。同样,一个地区或城市的地理变迁信息也会在繁衍生息在这一地区(或城市)的人们的世代相袭的语言中有所保留,因此,存古的语言成分,不管是语音、词汇,还是固定词组或成语,都能比较令人信服地为人文、历史甚至是生态地理提供宝贵的佐证。

语言和现代地理学也有着诸多有趣的内在联系,这也许是两者的内在规律所致,有待语言学家和地理学家携起手来,发挥特长互补的优势,把许多单靠一个学科本身难以解决的问题成功地回答出来。

本文想从上述几个角度对与地理有联系的语言现象作一些描写和例析,以此抛砖引玉,诚待方家深入研究之。

一、语言的历史变化和地理推移整齐对应

日本国际语言学家桥本万太郎在《语言地理类型学》名著中用大量文字讨论了语言和地理的关系,他用“纵”和“横”两个概念解释人类语言的畜牧型快移和农耕型慢渗的发展变化,认为印欧语系诸语言属前者,汉藏语系诸语言属后者,这其中,语言的历史变化和地理上的地域推移成相当整齐的对应关系。他说:“东亚大陆语言的发展,基本上是由东方文化中心地的语言缓慢地同化周围语言的进程。因此,语言结构的历史变化和地域推移的对应相当整齐。”(见该书作者自序)

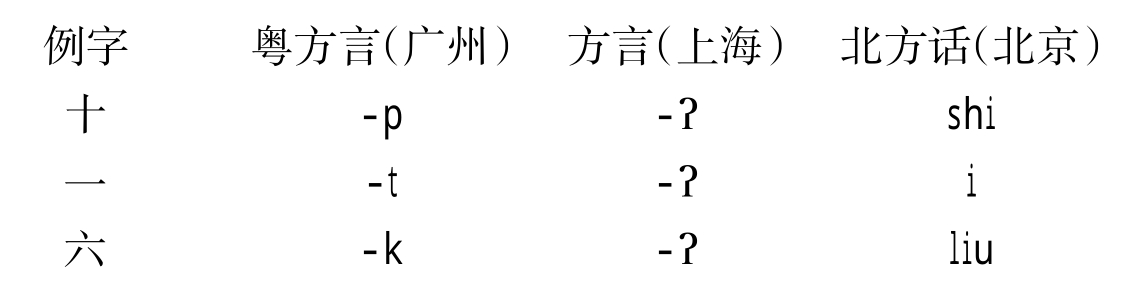

这方面的典型例证是汉语史上的音韵变化,即塞音韵尾(入声韵尾)的逐渐弱化以至脱落,上古汉语中有一整套收-p、-t、-k韵尾的入声字,到了中古,这套入声韵尾全都变成了音节尾的喉塞音,甚至是喉塞音的伴随现象,而到了近古汉语,这套入声韵尾辅音就全部消失了。这种语言的历时演变现象在中国当今由南到北的地理分布上正好呈现“空间的差异反映时间的发展”的整齐对应。例如:

从图表中我们可明显看出,广州话还保留着上古汉语的-p、-t、-k入声韵尾,上海话保留了中古汉语的喉塞音尾的弱化阶段,即韵尾由-p、-t、-k都变成了- ,而到了北京话,体现的是近古汉语以后的音变现象,即一个喉塞音尾全变成了无塞音韵尾的开音节,汉语在今天的北京语音标准音中已经完全没有塞音韵尾了。地理上的从南到北,反映了语理上的逐渐脱音,这其中当然还有更细化的音变,比如江西赣方言-p、-t、-k只剩下-p等,也反映了从南到北逐渐脱音的更细微的地理阶段。研究地理学的人,如果谙熟语言学和所研之地的方音,往往一听口音就能知道他(她)的地理方位,即便他(她)从别的地方移民过来,但他的口音还分明标记着他(她)出生地的语音特点。

,而到了北京话,体现的是近古汉语以后的音变现象,即一个喉塞音尾全变成了无塞音韵尾的开音节,汉语在今天的北京语音标准音中已经完全没有塞音韵尾了。地理上的从南到北,反映了语理上的逐渐脱音,这其中当然还有更细化的音变,比如江西赣方言-p、-t、-k只剩下-p等,也反映了从南到北逐渐脱音的更细微的地理阶段。研究地理学的人,如果谙熟语言学和所研之地的方音,往往一听口音就能知道他(她)的地理方位,即便他(她)从别的地方移民过来,但他的口音还分明标记着他(她)出生地的语音特点。

有了语言地理学的这些有趣的现象,我们就可以顺藤摸瓜,寻找它的内在原因,原来这种语言地理现象是中国历史上唐朝黄巾起义,南北朝十六国和元朝蒙古族入主中原使中原汉族三次南方大移民造成的。越早南移的中原汉人带走的汉语越存古,之后再南迁的又次之,所以在汉语方言中出现了最南方的粤闽客家方言,接近上古汉语,出现了长江两岸及附近的吴湘赣方言,接近中古汉语,而广大的北方话接近近古汉语,也就是说,不同地域的方言标记着它的语言发展的不同断代。

还有一种对应是,不同语言杂糅的语言接触、混合语也往往出现在地理上两个语群相毗连的地区。日本语言学家河野博士早在20世纪50年代就发现:“藏语在词汇方面和汉藏语系大有关联,然而在句法方面更像阿尔泰语。看看它的语言地域,也的确分布在汉藏语和阿尔泰的中间。”后来中国内蒙古大学的陈乃雄教授在青海省发现同仁五屯话,是汉藏加阿尔泰的混合话,而这个地区正好是汉族和藏族杂居,还是北方说阿尔泰语系的撒拉族和土族常去的地方,抓住这种语言现象就可以八九不离十地抓住它的族群相交的地理分布。其实,上文讲的汉语方言的南移例子,其客家话正是粤方言和北方话融合的典型,比如“你比但过高”(你比那人高),还能听懂,再往南如汕头话说“你走先”(你先走)就有点听不懂了。而且越往南音节越少,汉语粤方言就是单音节占绝大多数了,越往北双音节越多,北京话是双音节占绝对优势了。

这些都是语言变化的时段性和地理分布的推移性成平行对应的例证。

对此,桥本万太郎先生在《语言地理类型学》中一再强调现存地域方言和汉语历史变化的互证之方法。他说:“一定要把古代文献中已知的‘纵’的变化,与地理类型上被确认的‘横’的推移相对照。”因为语言共时中非规律性的表现来自历时的发展,这种发展反映了语言内部的系统变化,也反映了不同语言间相互影响的结果,但往往也都有地理上区域性推移的特征伴随着,这也是桥本万太郎这位世界级语言学家一再强调大面积研究语言时必须引进地理类型学的原因。

二、发音部位的不同分布与地理空间的不同分布,形成有规律的对应

如果说上部分中我们讲的是语言学中的历时变化需要方言地理学辅以佐证的话,那么本部分中地理分布就成了研究语言细微不同的决定性因素了。

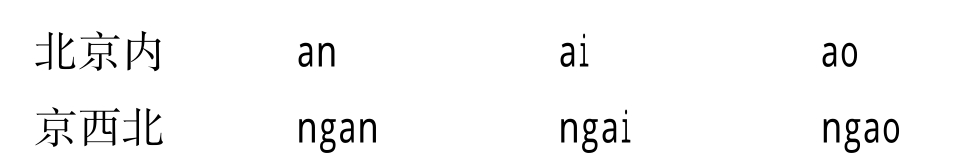

北京话城区分布不同发音的声母也不同是一个典型的例子。

北京东部尤其是密云、怀柔和东城区东直门外的一些农村零声母前加上n声母,这正好是清代以来从东北入关的满族、蒙、汉军八旗兵民的频繁途经的大通道,东北、沈阳以北的汉语方言绝大部分今天还是有n声母的。而北京城区话却用的是零声母,不加声母n,这是清太宗皇太极的建州女真的爱新觉罗等皇族在沈阳由满语转向汉语时的口音,又从东北迅速入关进入北京城里的语音移徙。从北京城往西就与北京城区话又大不一样了,零声母前全加了长鼻音ng.,这从门头沟区到河北、山西乃至整个大西北都是这种发音。例如:

通过语音的不同发音就能很容易地发现某一地区的人群的特点,京东北是广大东北汉人,北京内是沈阳满族皇族,京西北是汉族的传统发音。语言和地理在这里互证,为人类学、社会学的追踪溯源提供了宝贵的线索。

地理与语言平行对称移动的另一种例子是长江中下游沿江两岸的元音u的舌位的移动。例如:

上海从崇明岛开始的“书”发成su,s是舌尖前音,u是舌尖前圆唇元音,而到了南京一带接近了北方话的“书”shu,即u成了舌面音,发音部位在舌面后高,再沿江往上,到了大别山区,就成了“书”shu了,即元音u又成了舌尖后圆唇元音了。地理上沿江而上,长江两岸人的发音部位也依次平行地向后移动。同样的现象也发生在国外,比如德国北部低地德语因为靠近法国,其大舌颤音r和法语的小舌颤音R自由变读,发大舌颤音也接近同部位闪音了。这可能是受法语影响的结果,可越往南,德语的大舌颤音就越清晰,到了高地德语主要是清晰的大舌颤音,而山南的奥地利,其大舌颤音就更明显了。

这种随地理延伸而语言发音也延伸的现象目前还没有权威的理论作以解释,但像北方游牧民族因为草原地广人稀人与人之间交往需要声音响亮才能听见,于是阿尔泰语系满—通古斯语族、蒙古语族、突厥语族诸语言都是辅音偏后的多,三个语族都有丰富小舌辅音,元音偏低偏后,尤其是后低、后半低元音多,因为后、低音响亮,这是可以作出合理的解释的。而日本地窄人多,中国江浙沪一带也是人口密集,多居城镇,所以日本语和汉语吴方言的辅音偏前的多,元音偏高的多。比如上海人说“你的这个人嘛”,发得都偏前。还有,比如满语、鄂伦春语过去地处东北北部广大人稀地区,其语言的音节结构也是多音节、长音节,如满语的:porponohobi(胖),五个音节,但其中的元音却只有一种o元音和谐,表义浪费。但汉语和日语却都有短音节,还有叠床架屋的声调等超音段成分,如汉语的“胖”pang,还有第四声声调。

初始的地理环境因素决定语言的发音部位和发音方法,这是一个有趣而又有用的科研课题,还急需环境地理学家和语言学家联合起来攻关。

还有,汉语声母n、l不分的地区在长江下游只是两岸,中江扩大到两湖(湖南、湖北),上江就扩大到重庆、四川两省市了,如南京人说:“南京的天是南的”。湖北人把“河南”说成“荷兰”。四川人说“来碗豆腐老(脑)子吃”。最近我调查发现陕西安康也是n、l不分,为什么会这样呢,这又可以借助地理学来解释,初始时n、l不分在中国两河之间,但中下游山少、人多,交际多,受北方话尤其是明清官话影响,缩小了n、l不分的范围,而四川、重庆、陕南山高林密,与外界交往少,就保留了n、l不分的初始发音原貌。山西省五台、代县、繁峙的音存古,汉语方言学泰斗李荣先生主张单允晋的方言,也是因为此地山大沟深保留了三家分晋时的古音。

三、语言是判定自然地理和人文地理的活档案

语言学是介于自然科学和社会科学之间的一门科学,也是技术性、系统性很强的一门微观科学,“语言是不装假的”,正像有的人可以在其他场合阳奉阴违,但在口音上则会立即露出马脚一样,语言的蛛丝马迹能清晰而确凿地再现一个人、一个地区、一个生态、一个人文的真实面貌。

语言与自然地理的密切联系,最典型的是它对一个地方的自然生态的说明作用。例如:

兰州大学资环学院王乃昂院长曾研究说,宁夏中宁鸣沙镇,叫“鸣沙”这个名字是在南北朝时期,说明在这之前宁夏中宁的沙化还没有,自然地理学家可由此推测宁夏银川一带的沙化才进行了1500年左右。同样,像新疆奎屯的“沙山子”,阿克苏的“沙井子”,也有叫甘肃敦煌的“月牙泉”叫“沙泉子”的,也是沙化如山,沙漠当中有一口井,沙漠当中有一清泉的地理学证明。

今天的许多地方还在叫“大榆树”“三棵树”“大柳树”“老槐树”“槐树林”“杏花村”等,虽然这个地方今天已经完全是高楼大厦,甚至变成了找不到任何农村或“树”的痕迹,但留下的语言命名分明告诉我们这个地方在千百年前的环境生态信息。

语言与人文地理密切联系的例子就更多了。

例如,今北京二环路以内城区话“轻音”“儿化”词特别多,如“保定”“石家庄”“西直门”之第二音节都读轻音,听起来只有辅音,而没有元音。“花儿”“衬衫儿”“油炸果儿”,其儿化都发成主要元音后面附加央中元音加儿化的音,所以,全国标准语书面音才把“果儿”记成“鬼儿”,这些都是受满族八旗入主紫禁城后的满式汉语影响的结果。类似的例子如“二”,北京郊外及河北省都念央中元音加儿化,而城里人念央次低元音加儿化,这又是清朝皇族和满族贵族学说汉语没学地道而带进自己母语满语的偏低偏后元音所致。清代北京的汉人也跟着学满族的不正确发音,导致现代汉语普通话把北京音的央次低元音加儿化变成了标准音,这种满汉两民族,两社群的语言融合现象只有北京城区有,正是一种特殊的地理位置,后面隐藏的正是一种人文社会现象。

此外,像甘肃河西走廊各种语言的底层都存在,这是古代这一走廊经常有汉族和西域各族文武打交道,从而留下了各个民族语言的词语。汉语中古全浊声母如浊塞音浊塞擦音清化后,北方话和粤方言都按声调分成平声送气,仄声不送气,但偏偏西北方言泰陇片如陕西、宁南陇东(即陕甘宁交汇处)一带平仄声一律送气,这是汉唐以来的长安都城的古音仍作为权威方言保留着的有力证明,地理上的明显的界线和语言上的同语线吻合,表明这一汉唐的后代对唐宋西北官话方音的高度认可。同样,客赣方言和江淮方言的通泰地区也是一律送气,也是西北长安音随古代南迁的移民而移过去的。例子如“病”ping,“坐”co等。

前文提到的内蒙河套地区鄂尔多斯,其蒙古语与其他地区的蒙古语更存古,元音和谐律保存得最完整,尤其是唇状和谐(holo等)是保存得唯一完好的地方。内蒙古蒙语单词第二音节短元音往往脱落,但鄂尔多斯不脱落,如orden“祭祀”。“鄂尔多斯”中的尾辅音s,是13世纪蒙古语的复数形式“人们”,鄂尔多斯即宫廷内的人们。这些语言信息与他们所处的特殊的河套地区都证明了他们是守卫成吉思汗陵的人们。

有些地名兼合自然地理和人文地理两个信息,如新疆昌吉的“兰州湾”,表清乾隆时兰州人在此开荒定居,这是人文地理,又“老磨河渠流经此地有大拐弯”,这是自然地理。合称“兰州湾”真是言简意赅。

四、地名是地理学研究的重要参照系

“地名”顾名思义,“地”是地理学中的地方,“名”是语言学中的名词,“地名”本身就是语言地理学应有的研究内容。一个地名就是一段历史,一个民间故事,一个文化风景线,也是一个生态地理的线索。地名给地理学的启示意义很多,最主要是有地理学各分支学科的活档案的功能。

1.地名能发微探幽地寻觅出当地历史的芳踪,有时又是历史文献没有记载下来的珍贵的历史故事。例如:

“呼图壁”,这是新疆昌吉回族自治州的一个地名,但它既不是回族话,也不是维吾尔语、蒙古语,甚至也不是汉语,而是满语,“呼图”是满语的“鬼”,“壁”是满话的“有”。1764年至1765年间,锡伯人在沈阳说着满语,奉清帝之命从东北西迁到新疆伊犁戍守,徒步行军到乌鲁木齐以西的荒凉的地方驻下,但当地旋风多,坟地多,晚上有小动物叫,惊扰得锡伯官兵一晚上睡不着觉,因此他们就给此地起名为“有鬼的地方”(满语动词在后,宾语在前的次序),接着继续向西走,但这个名字留给了当地不懂满语的别的民族,他们在这里开荒种地,聚村,发展成城镇,它分明标记着锡伯族西迁的历史,还有18世纪中叶乌鲁木齐以西50公里的生态信息。

“呼和浩特”是蒙古语,意思是“蓝色的城”,也叫“青城”,证明大青山以南这块草原之地自古是蒙古先民耕耘之地。

“长安”,它作为历史地理,具有着汉唐帝国国都的华丽与庄重,且又希望长久平安的特征。

“乌拉泊”,位于乌鲁木齐南郊,此遗址是唐代(公元640年)轮台城,诗人岑参有“胡地苜蓿美,轮台征马肥”。反映了当时的军事要地和草生之状况。

“罗马尼亚”,拉丁语国名,意思是罗马人的国家,此地88%的居民为罗马尼亚族,主要语言为罗马尼亚语。

“玛纳斯”,清《西域图文志》作玛纳斯郭勒,蒙古语,义为巡逻者,证明北疆今日繁华之地在当时还是地广人稀需军人巡逻的地方。

“加拿大”,来源于印第安土著休伦语“卡纳塔”(kanata),是“定居”或“村庄”之义。证明从它转为英语之时此地已开始进入农耕阶段。

“渥太华”Ottawa,来源于阿尔冈思语“阿达瓦”,义为进行贸易。今日的渥太华是一条河,河边已是现代高楼林立,但古代命名时却是对河边人们贸易之地的命名。

2.地名也能反映起名时代的生态自然面貌。例如:

“沈阳”,位于辽宁浑河南岸,浑河原名沈水,水北为阳,故名沈阳。真实地记载沈阳当时与今大相径庭的地理状貌。

“南昌”,汉初有名,表明汉初江西中部已成为昌盛之地。

“乌鲁木齐”,蒙古语,意思是“肥沃的牧场”,尽管今天是新疆的大首府,几百年前只是一片美丽的草原。

“阿勒泰”,蒙古语之义为“金”,因此地盛产黄金而得名。

“塔城”,蒙古语,“塔”为塔尔巴哈台的简称,意思是旱獭,以前此处山地多,旱獭也多,虽然现在变成了一个中等城市,但当时的面貌是十分荒凉的。

“博尔塔拉”,今新疆州名简称“博乐”,成了博州的州府,蒙古语,意思是“银白色的草原”,今天的博乐市已经成为繁荣的城市,但在几百年前却是灰色的草原,这对了解此地古今演化的生态和环保很有帮助。

“奎屯”,蒙古语,意思是“寒冷”,说明此地从元明蒙古族统治以来就一直是低温寒冷之地。

“和龙”,吉林延边朝鲜族自治州的一个县名,这是满语,意思是“山谷”,可见和龙处在长白山的山谷之中。

“延吉”是满语,“石羊”之义,描绘此地山的形状像石羊一样。

“珲春”是满语,“山角”之义,也是对此地地形的说明。

“图们”是满语,“万”之义,大概是描写此河流弯处很多。

“阿克苏”,南疆一个地区所在地。维吾尔语,义为“白水”或“白色的河”,说明此地从天山流下来的河水是白的颜色。

“柯孜勒苏”,与阿克苏相邻的一个柯尔克孜族自治州的州府名。维吾尔语“红水”或“红色的河”之义,这是因为此地的山石和泥土有色,水流过来像是红的颜色,今天游人到柯州时也能看到这种河红颜色的河水。这些地名都清晰地表现了当地的地质地貌。

“库尔勒”,清《西域图文志》描写此地为“回语,观望也,地形轩敞,可供瞻望”。这又给南疆这一有山有水的大城市的原来地形作了最好的注脚。

“克拉玛依”,维吾尔语“黑油”之义,这是新中国发现此地为大油田而得名。新疆北疆的地名绝大多数是元明蒙古族统治者留下的蒙古语,但此词为维吾尔语,说明它是新疆成为维吾尔自治区后的新地名。

“石河子”,近古西北汉语,石河子是玛纳斯河岔流,枯水期河床裸露,石河子由此得名,今天的石河子已发展成为北疆除乌鲁木齐外的最重要的政治、经济中心城市,自然环境也成了戈壁绿洲,但了解它当初的石河子缺水生态也一直让后人有保持节水的忧患意识。

“喀什”,清《西域图文志》讲,“喀什”指“各色”,“噶尔”指砖房,义为此地是多砖房之地,这个维吾尔语地名又再现了当时维吾尔族民居的建筑特色。

“精河”,新疆城市名,清《西域图文志》作“晶河”,“晶”为蒙古语,义为“清凉”,因为当时河宽水多,在河边感到清凉而得名,现在河水很少了,变成牧地。光绪年间,山东道监察御史赴伊犁途经精河写道:“只一线官道属厅治,两旁皆土尔扈特牧地”。一个地名完整地反映了此地由“河流”到“牧地”再到城市的生态史。

“阿图什”,这是南疆柯州州府之名,是柯尔克孜语,《西域图文志》记为:“下山出口为‘阿喇’,相对村庄曰‘图什’。”即山口处又有两个村庄,分明标志出古代起名时阿图什的原始地貌。今天到过伊斯兰教首先传进中国的阿图什的人,已很难在这一中等城市中找到一点山的出口处的一对村庄的影子了。

“哈密”,古代维吾尔语,意思为“苦水”,因地下水苦涩不能饮用而得名。但今天的东疆门户哈密市已经很繁荣,饮水也得到了治理,但早期这种水质的差劣还是提醒当地人时时要注意的。

国外一些地名也能反映起名时宝贵的生态信息。再如:

“喀麦隆”是葡萄牙语“虾”之义,1472年葡萄牙一支探险队来到今天叫喀麦隆的地方,从河中捕捞到满网的河虾,惊喜得出声喊“喀麦隆”,后就把此地改为“喀麦隆”,以标记此地为产虾之地。

“芝加哥”是美国的一大城市,可它是印第安语,意思是“臭油草”。说明这座工业相当发达的大城市在初始状态时是一片产臭油草的荒地。

“魁北克”Quedec,是印第安阿尔冈语的音转,义为“狭窄通道”或“海峡”,表明河流在海角处逐渐收窄。

“多伦多”Toronto,此为休伦语“相会之处”。许多原住民前往休伦族地区经商或打捞时路经此地。这个便于相会之地也是一种古代生态的宝贵信息。

有些地名所提供的人文、自然、生态地理信息要经过认真甄别,因为地名本身已发生了语言学的音变,有时甚至变得面目全非了,这时要经过去伪存真才能被地理学所应用。例如:

“塞内加尔”是国名,可最初的名字却是“萨纳加”。15世纪,葡萄牙航海家到塞内加尔,遇到一条大河,问船夫河叫什么名字,船夫以为问船,就回答说:“萨纳加”!义为独木船,“萨纳加”就成了河的代名词,后又成了国家的代名,但音变成“塞内加尔”了。

新疆南疆巴州的孔雀河流经库尔勒市,宽阔而美丽,但它最初的命名音是维吾尔语“kongjiang”,描写的是河边做鞋的场面,后来汉族人迁徙到此地不懂维吾尔语,就把“kongjiang”按音近而讹读为“孔雀”,反正用“孔雀”形容河流也很适合“美丽”之义,于是沿用下来,以假乱真了。

乌鲁木齐西山真名为雅玛里克(山),是蒙古语,意思是“山羊”,形容山势峻峭,可放牧山羊,但汉人来乌鲁木齐后不懂蒙古语,按雅玛里克的音近缩读,读为“妖魔”(山),现在就叫妖魔山了,因为人们一看到山上戴云帽就要下雨,也就合理地想象它能像兴妖作怪一样地兴云弄雨了。

还有些地名更复杂些,需要懂得音韵学的知识才能破解它。例如,明永乐十二年(1414年)陈诚出使西域所著《西域行程记》,记鄯善县地名“鲁克沁”为“鲁陈”,巴音布鲁克草原的“尤勒都斯”为“尹秃司”,义有人认为“吐鲁番”是“藏语”吐蕃tulpo的转音,这些都是音节入声尾的脱落,导致音节缩短而发生音转的地名,在利用它为地理学服务时需要有确切的语言学鉴定。

五、语言(方言)岛应是地理学的一个研究对象

“语言(方言)”显然是语言学的研究范围,但“岛”又是地理学的研究范围,两者的结合又是一个语言地理学的概念。“方言岛”在语言学中指“周边被别的口音包围的一种特殊的方言或语言现象,就像大海中的孤岛一样”。

方言岛形成的原因主要有二:

一是社会的原因。主要是移民集体迁徙新地,与邻人来往较少,而仍用世代相传下来的故乡语言。中国这种类型的较大方言岛如海南岛的“军话”,它属北方官话,是历史上北方军队南下驻防留下的方言,而周围都是闽方言。四川、广西、湖南的客家方言岛,是从闽、粤、赣交界处的客家处(主要是今天的梅州)再次迁徙新地的方言。北京城区话可以说是华北地区狭义北方话的一个京腔方言岛,北京语言研究权威林焘教授说,它又是东北官话的西南方言岛。它是明代南京官话和清代东北下来的满式汉语融合而形成的,前文已讲过它的“轻音”“儿化”与周围的河北省很不相同。从远处移民来新地说自己的语言,语言学上又叫“语言飞地”。

再如,内蒙古西南鄂尔多斯地区也是一种移民方言岛。前文已述,从它的蒙古语元音和谐保存得最好及表“人们”的“斯”后缀等,可看出他们是成吉思汗宫廷禁卫们的后裔。他们是蒙古部落的核心,成吉思汗嫡系。15世纪中叶进入三面环河,一面靠明长城的鄂尔多斯,天然形成了一个相对独立的地理单元。宁夏大学校长陈育宁教授2007年9月在银川全国地理学术会上说:“在蒙古各部落中,只有鄂尔多斯部落完整地聚居在一个固定的地区,这个部落没有被打散,没有被别的部落所融合,别的部落也没有进来,它最终成为蒙古传统文化没有受到强烈冲击的最后绿洲。”

二是地理的原因。这是语言地理学研究的重点。它的形成原因主要是,地理上山河的阻隔,挡住了周围语言的冲击波浪,使数百数千年的传承语言得以纯正地保存了下来,形成了一种存古性的方言岛。

山西省存有入声韵尾的地区就是因为太行、五台、吕梁山的保护,使华北的北方话没能冲击到它,平原的融合式北方方言难以同化黄土高原山里的晋国后裔话。

广西融安、融北桂北高原上的“高山话”,是明朝河南开封的一个大家族因族官当差犯罪,为逃避株连九族之祸而举家秘密南迁,辗转湖南、贵州,最后来到此大山里隐名埋姓定居的。高山话明显不同于广西的粤方言和广西白话,带有狭义北方话的特点。

中国的东南丘陵一带之所以方言众多,口音复杂,除了山的阻隔外,还有河流纵横的阻挡之原因,因为古代交通不便,社会联系又少,相对闭塞,隔河(尤其是大河)不通话是常有的现象,江浙一带今天方言分歧在逐渐淡化,但古代是一直被称为“五里不同调,十里不同音”的。

国内外也存有不同分布的语言岛。例如黑龙江省富裕县三家子的满语语言岛,该岛三面环水,都是嫩江及支流,只有一个陆路通道可出。三家子的满族是清朝康熙八旗水师的后裔,在抗击沙俄侵犯时他们说的是满语,清末民国东北汉人急剧增多,汉语全面影响,同化了黑龙江省人说满—通古斯语族的人,但这个岛上的满族人由于地理上的阻隔,汉人很少来,满语就保存了下来,成为国际上知名的活满语档案。至今还是大人小孩都能说满语。

美国夏威夷岛上有日本人的日语岛,这些美国日侨在美国英语包围下仍说日本语,据桥本万太郎在《语言地理类型学》中介绍,这个日语岛上的日本语与日本本土上的东京标准语“相差无几”。

前苏联中亚,现在的吉尔吉斯共和国有一种东干语,其实是中国西北汉语回族话的语言岛。清朝同治年间西北回民起义的一支由白彦虎率领逃出新疆喀什到了沙皇俄国的吉尔吉斯的那伦,后转到哈萨克斯坦营盘和吉尔吉斯开布隆一带,俄语用“东干”(意思是“剩下的”)来解释这批逃出镇压的中国回族移民,语言也叫东干语,其实他们说的东干语和今天陕甘宁地区回族说的汉语几乎相同,其中的俄语借词和吉尔吉斯语借词都很少,这是一个典型的语言岛。

研究语言和地理的内在联系,特别是两者平行对应,规律吻合之处,更有着极宝贵的科学价值。语言地理学能让我们对许多已有的科学结论作出耳目一新的解释,甚至有时一些富有权威性的语言地理学证据能颠覆人们已有的传统认识(比如前文讲的新疆维吾尔自治区北疆地名大部分是蒙古语,吉林延边朝鲜族自治州的地名大部分是满语,说英法语的加拿大其地名不少是印第安语,都是因为这三个地域先前的统治者分别是蒙古人、满洲人、印第安人)还能为其他科学提供种种有价值的信息,因此,语言学中引进地理概念,早在19世纪末的德国就已盛行了,著名的“方言地理学”就是施密特创造语言在地域上横向变化的“波浪说”之后,齐列龙发展起来的。但在地理学中引进语言学概念,并在研究中屡出成果,从而形成地理学的一个分支学科,还没有受到足够的重视。

但愿语言地理学这一分支学科在地大物博、语言众多的中国大地上首先产生并且发展完善起来。

参考文献

[1][日]桥本万太郎,余志鸿译.语言地理类型学[M].北京:北京大学出版社,1985.

[2]黄锡惠.满语地名研究[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1991.

[3]冯志文、吐尔逊·纳斯尔.西域地名词典[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2002.

[4]解玉忠.地名中的新疆[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2003.

[5]马鸣春.地名语言学[M].乌鲁木齐:新疆大学出版社,2004.

[6]赵杰.北京话的满语底层和“轻音”“儿化”探源[M].北京:燕山出版社,1996.

[7]赵杰.汉语语言学·方言岛[M].北京:朝华出版社,2001.

[8]赵杰.从日本语到维吾尔语——北方民族语言关系水平性研究[M].北京:民族出版社,2007.

[9]赵杰.延边满语掇拾[J].民族语文,2000(3).

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。