新疆伊犁伊车嘎善锡伯语词汇与清代满语比较后的音变特点

一、当地锡伯族人文地理之由来

伊车嘎善是新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县的一个乡,笔者于1986年8月下旬在伊犁州民委干部的陪同下专门访问了这个乡的五大队(当时还没成为“村”)三队(当时也还没称自然村),据该大队的锡伯族73岁老人凤仙(女)说,一大队的锡伯语发音也和五大队一样。2005年5月,事隔调查时间19年后,笔者又和学生去霍城县,感触到当地锡伯语的发音已有些变化(关于变化的对比,笔者已在对比近20年察布查尔县的锡伯语音变的文章中讲述过,详见《西北第二民族学院学报》2006年第3期《从锡伯语20年变化看满语的音变走向》),本文仍然保持原汁原味地再现和分析1986年8月所记录的伊车嘎善锡伯语发音,以求对逐渐淡化以至濒危的散杂居地区的锡伯语作本真性的描写。

“伊车嘎善”锡伯语的意思是“新村”,其人文历史的源由是这样的:1764年,清乾隆皇帝在历康熙、雍正以至本朝平定新疆准噶尔叛乱后,派东北沈阳浑河南太子庙的5000名锡伯兵民来新疆伊犁戍守,这些在东北能征善战的锡伯兵民接受皇帝的恩宠和信任,二话没说地永远告别了沈阳南郊的父老乡亲,克服艰难困苦地徒步行军了整整1年,于1765年终于到达了新疆伊犁河南岸的察布查尔一带(新中国后才改成县制),仍按清朝满八旗的军队编制分布了8个牛录(清代的八个兵民合一组织,现代转为八个乡镇)。霍城县与察布查尔县毗邻,伊车嘎善是20世纪80年代的锡伯乡,从“伊车”为锡伯语“新”,“嘎善”为锡伯语“村”来看,很显然,这些锡伯人是又从察布查尔县新迁来的乡民。由于他们后来聚居在伊车嘎善,相对于附近的哈萨克族、维吾尔族和汉族、蒙古族等,锡伯人居住得比较集中,因此有了后来的锡伯乡,才有了五大队与一大队一样的锡伯语口音。

笔者在伊犁州民委民族干部和时任五大队书记吴付金、吴晓英陪同下来到伊车嘎善锡伯乡五大队三小队凤仙奶奶家(当时她73岁),她的家是并不宽敞的平房,由于笔者已经在邻近的察布查尔县的三乡、五乡、六乡调查了较长时间的锡伯语,对锡伯语口语已经比较熟练,基本能用锡伯语与当地锡伯人对话日常用语,尤其是转写锡伯语的记音能力较强,准确度较高,因此当天从上午到下午几个小时笔者记录的凤仙奶奶的锡伯语发音还是真实而准确的,且是严式国际音标记音,记得笔者坐着伊犁州民委的专车,经清水河方向驶来,由于不想麻烦锡伯族老乡,也一直没有吃饭,记了几个小时音就告别了凤仙奶奶,她和她的家人还走出房院热情而依依不舍地送别我们。26年过去了,这些用严式国际音标记录伊车嘎善锡伯语的真实材料的“伊犁哈萨克自治州民族语言文字工作委员会稿纸”都已发黄,但上面的钢笔记录仍然清晰可见,因而也显得弥足珍贵!

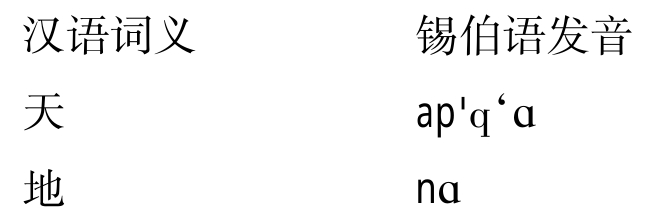

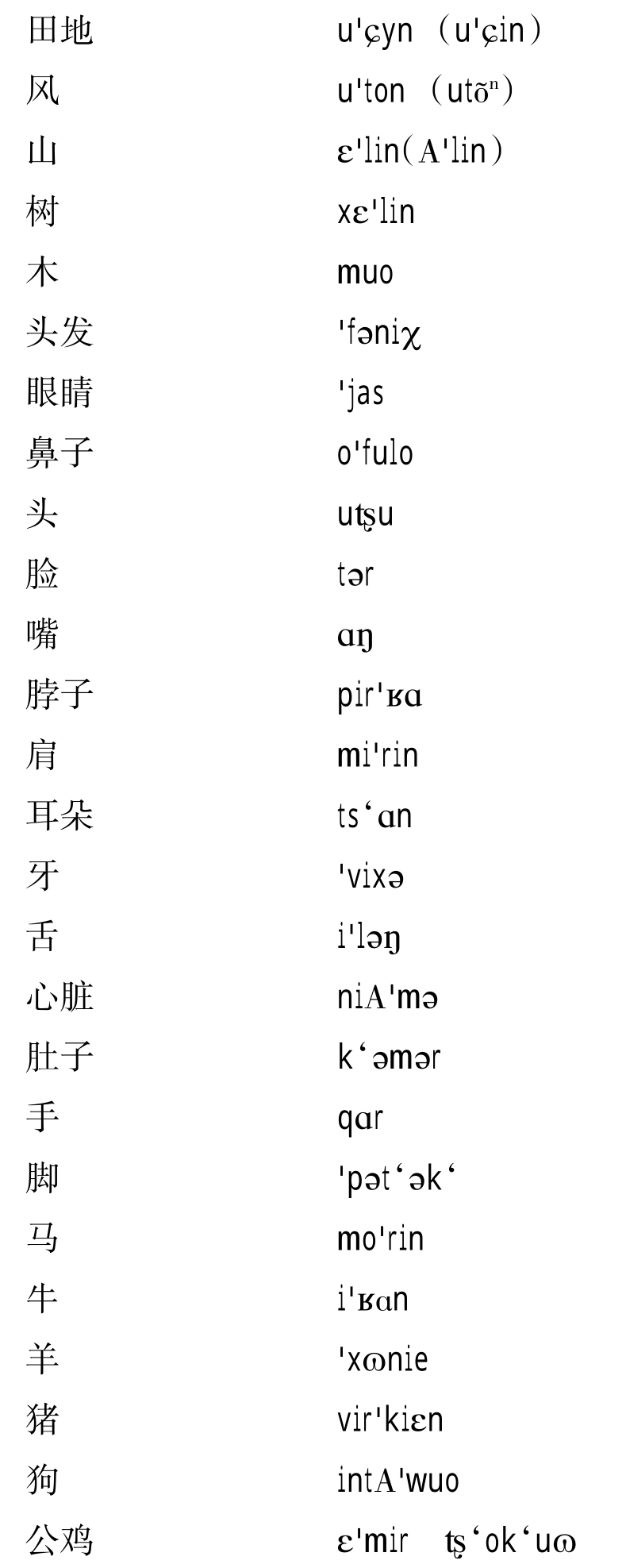

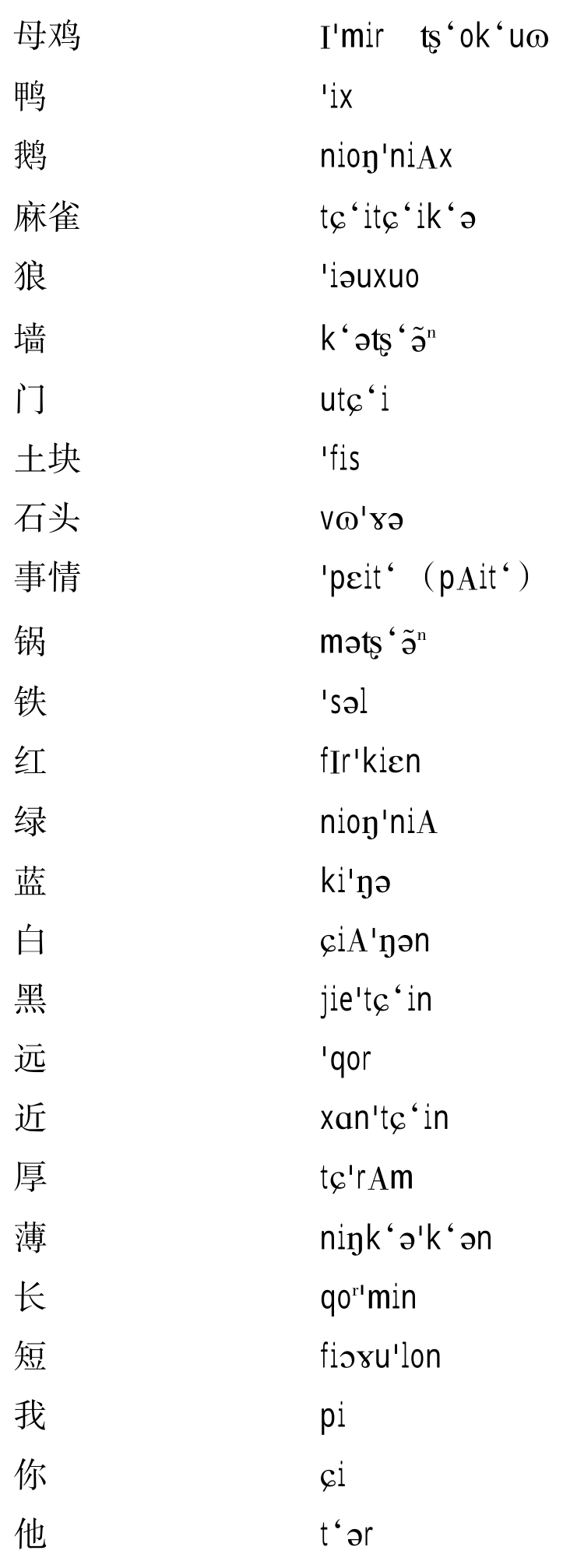

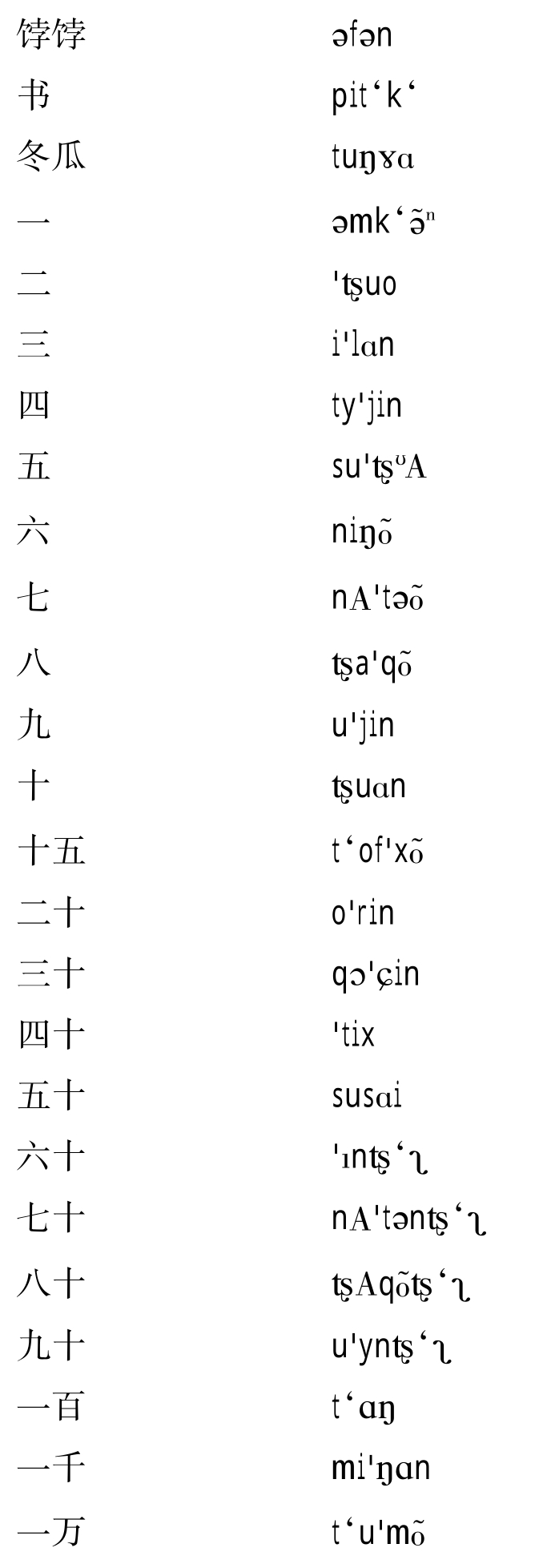

二、伊车嘎善锡伯语的词汇及其分析

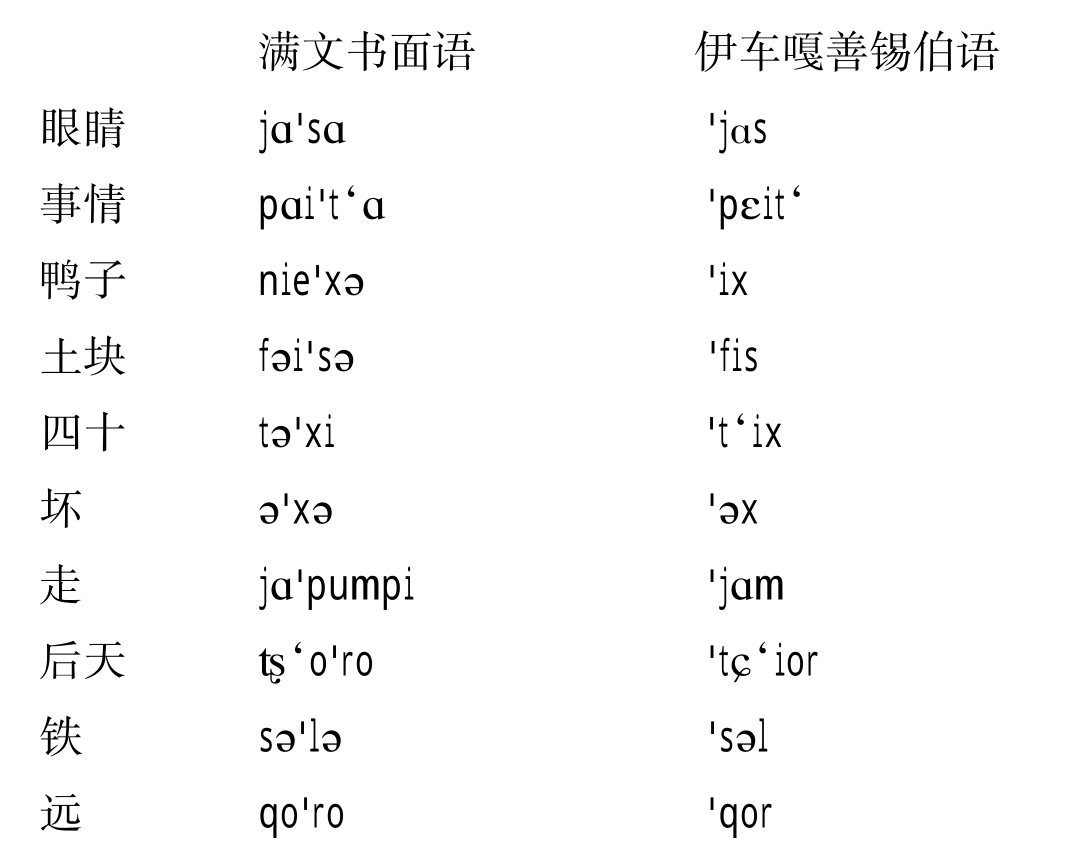

这100多个锡伯语词全是伊车嘎善锡伯人日常使用的基本核心词,可以代表时下伊车嘎善锡伯语的真实面貌。把这些当代锡伯语结合清代标准书面语即新满文音加以古今比较分析,可以看出至少以下7方面的音变特点。

1.伊车嘎善锡伯语与清代满文书面语完全一样的例词

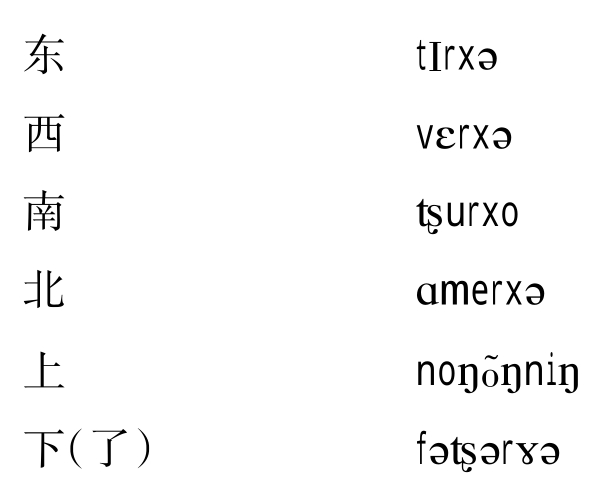

由于伊车嘎善锡伯语也是察布查尔锡伯语的一部分,属于前文所述的清代乾隆年间从东北沈阳迁来的说满语的锡伯人的一小支,伊车嘎善的锡伯语大部分与清代满文书面语一致是正常的。以下词例不仅元、辅音组合一致,连重音的位置(仍是在名词的倒数第一音节和动词带mpi的倒数第二音节)也是一样的。例如:

伊车嘎善锡伯语中这些与满语文书面语发音完全一致的词都是日常基本核心词,而且多是单、双音节词,三音节词已经很少(上述例词中只有ɑtcikə一例),基本核心词由于经常使用,须臾不可离开,语义和语音都在锡伯人心中严格而规范,因此才使锡伯人得以在几百年的物换星移和时过境迁中仍然保存着大部分纯正满语的原貌。

2.伊车嘎善锡伯语与清代满文书面语略有不同的例词

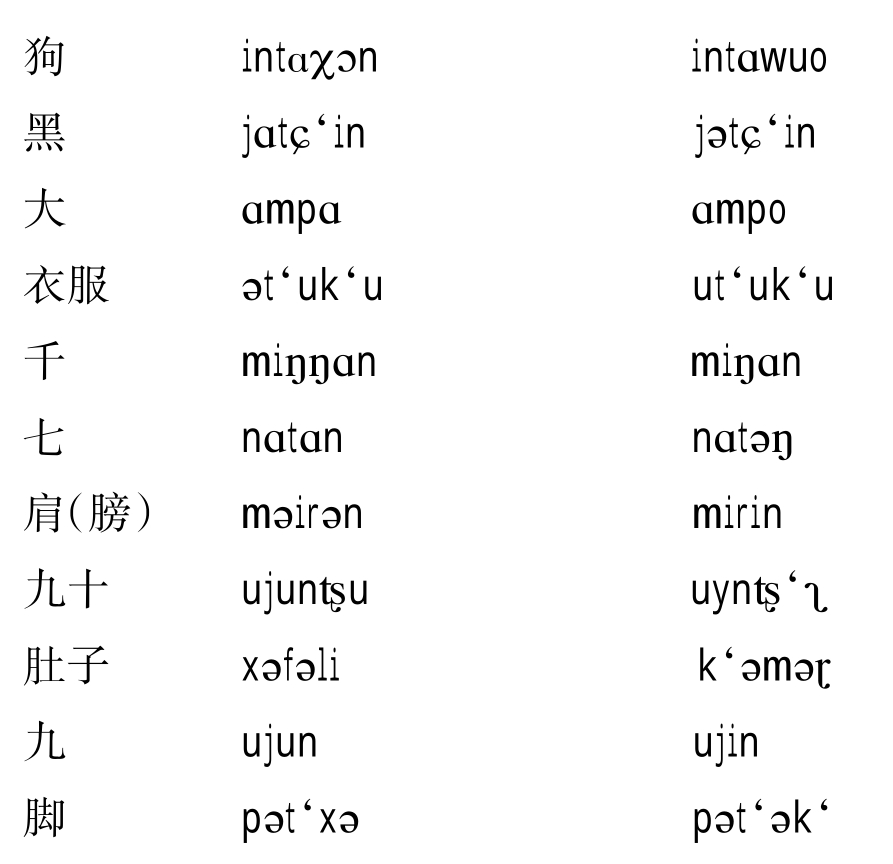

语言中的词汇虽然必须保留大部分的相同性,这样才能一代代相传并保持继承性,但同一语言在不同社群、族群的交际使用中难免要发生偏移性的变化,即使说话者主观上想继承标准语音,想认真地照说下去,有时却也自觉不自觉地发生习焉不察的音变,下面这类锡伯语词是伊车嘎善锡伯人发音与满文书面语音稍有不同的一种类型。例如:

这些伊车嘎善锡伯词例语距离满文书面语有了稍许的变化,但都能从语音微观变化中找到它们偏离标准音的原因。下面一一析之。

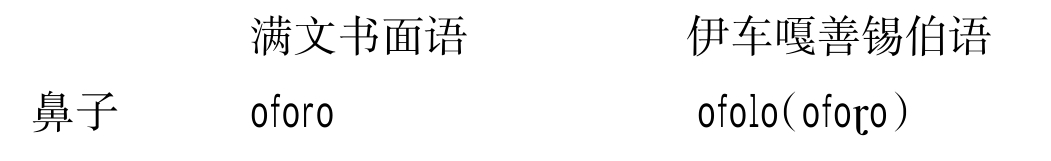

“鼻子”的满文音是oforo,但到锡伯语中变成了ofolo或ofo o,第三音节由颤音r变成闪音

o,第三音节由颤音r变成闪音 或边音l,这是因为锡伯人从东北沈阳到新疆伊犁后受到了自身语言重音前移的影响,由清代满文书面语的末尾音节固定重音变到了开首音节重音,进而在非重读音节中颤音r发生了弱化的闪音

或边音l,这是因为锡伯人从东北沈阳到新疆伊犁后受到了自身语言重音前移的影响,由清代满文书面语的末尾音节固定重音变到了开首音节重音,进而在非重读音节中颤音r发生了弱化的闪音 化现象,进而又短化到边音l的现象。

化现象,进而又短化到边音l的现象。

“狗”的满文书面语intαχɔn之χɔn到了锡伯语中出现wuo的变化,主要也是在非重读音节中弱化以至半元音化,进而导致w后的ɔn又轻化为uo。

“黑”的满文书面语到伊车嘎善锡伯语的变化更小些,只是首音节的jɑ变成了jə,这是jɑ受后邻音节tc‘in的高元音i的逆同化从而高化的结果。

“大”,从满文书面语的ɑmpɑ到伊车嘎善锡伯语的ɑmpo,只是最后一个元音由ɑ变成o,初现了锡伯语元音和谐律松化的端倪,因为虽然前一音节ɑ后一音节o也属满—通古斯语族的阳性元音和谐,但毕竟锡伯语已经不是前ɑ后ɑ的完全一致了。

“衣服”,锡伯语三个音节的元音都是u,与满文书面语第一个音节是ə稍有些不同,这是后两个音节中同样的元音u逆同化的结果。

“千”,锡伯语与满文书面语比较,显然是把首音节的尾鼻音ŋ脱落了,因为满文书面语miŋŋαn连续两个舌面后鼻音ŋ连用,锡伯人感到拗口,脱落了一个ŋ也不会影响语义的表达,故成为miŋɑn。

“七”,由满文书面语nɑtɑn稍微变为nɑtəŋ,首先,后一音节的主元音由ɑ变成ə,这是一种弱化,也是松化了满语的元音和谐律;其次,词的鼻化音由n变成ŋ,即通常所说的前鼻音变成了后鼻音,这是受西北汉语方言普遍的-ŋ音发达之影响的缘故。

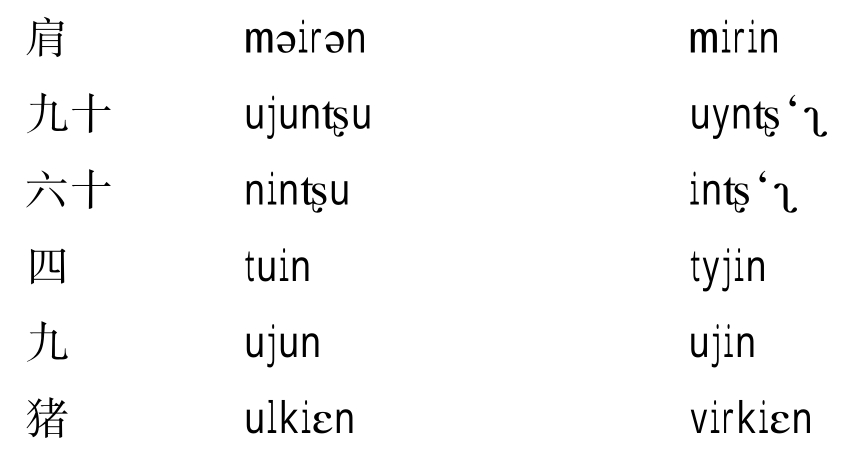

“肩(膀)”,满文书面语的məirən变为锡伯语的mirin,第一音节由əi变为i,这是单化了。第二音节由ə变为i,这是高化了。但总体是单词的长度简化了。

“九十”,满文书面语的第二音节jun到锡伯语中是yn,实际上是一个音的慢读与快读之别,满文书面语的jun也是拼写规则规定而已,实际读起来也接近yn的。第二音节从满文书面语 u到锡伯语变为

u到锡伯语变为 ‘,是因为在非重读音节里,元、辅音的严谨程度都弱化了,因此变成不够规范的

‘,是因为在非重读音节里,元、辅音的严谨程度都弱化了,因此变成不够规范的 ‘。

‘。

“肚子”,这个词满文书面语的xəfəli与锡伯语k‘əmə 的语音差别看似较大,但实际都能找到同源音变的发展线索。伊车嘎善锡伯语保留的可能是满·通古斯语族满语支的同源词。首先,满语和锡伯语此词的主要元音都是ə,属阿尔泰语系元音和谐律的保留,满语的三音节之最后音节的元音i也属中性元音,是既可和阳性元音又可和阴性元音组词的。到了锡伯语中,词尾的i由于词重音的前移就弱化以至脱落了。再来比较辅音,满文音的首辅音x和锡伯语的首辅音k‘,古代阿尔泰语系诸语言均有同部位辅音的自由交替现象,再说,k‘的强送气是k

的语音差别看似较大,但实际都能找到同源音变的发展线索。伊车嘎善锡伯语保留的可能是满·通古斯语族满语支的同源词。首先,满语和锡伯语此词的主要元音都是ə,属阿尔泰语系元音和谐律的保留,满语的三音节之最后音节的元音i也属中性元音,是既可和阳性元音又可和阴性元音组词的。到了锡伯语中,词尾的i由于词重音的前移就弱化以至脱落了。再来比较辅音,满文音的首辅音x和锡伯语的首辅音k‘,古代阿尔泰语系诸语言均有同部位辅音的自由交替现象,再说,k‘的强送气是k ,再强一点就变成以擦音h(实际是x)为主了。实际上x和k‘是古代满语支同一音位的分化性音变。第二音节辅音满文音f和锡伯语m也有其唇音相同性。因为m有时发成唇齿音

,再强一点就变成以擦音h(实际是x)为主了。实际上x和k‘是古代满语支同一音位的分化性音变。第二音节辅音满文音f和锡伯语m也有其唇音相同性。因为m有时发成唇齿音 ,这就与f的唇齿音发音部位完全一致了。第三音节辅音满文音是边音l(实际上满族人发音都是发舌尖后边音

,这就与f的唇齿音发音部位完全一致了。第三音节辅音满文音是边音l(实际上满族人发音都是发舌尖后边音 的),边音

的),边音 的舌尖后性和锡伯语的舌尖后闪音

的舌尖后性和锡伯语的舌尖后闪音 也是发音部位相同,只是前者是舌尖后在齿龈后抵打一下,后者是舌尖后在齿龈后弹闪一下而已。

也是发音部位相同,只是前者是舌尖后在齿龈后抵打一下,后者是舌尖后在齿龈后弹闪一下而已。

“九”,从满文音ujun到锡伯语ujin,前者保留了元音和谐律,后者第二音节元音的u向i前化,使元音和谐律松化,很显然锡伯语是后变的。

“脚”,从满文音pət‘xə变化到锡伯音pət‘ək‘,显然是因重音从后一音节移到前一音节所至。重音在尾音节时,xə中的元音ə容易保留,因为重音所在的音节发重音时使其中的元音清晰化,而重音前移后最后音节被忽视,弱化又自由变读,导致尾元音ə消失,x就由同部位自由变读为k‘,而在靠近重音的t‘后又加了ə元音,致使前重音的锡伯语使pət‘ək‘词前清晰化,而后重音的满文音仍然是pət‘xə,词后清晰化。

3.伊车嘎善锡伯语把清代满文书面语的尾音(节)脱落

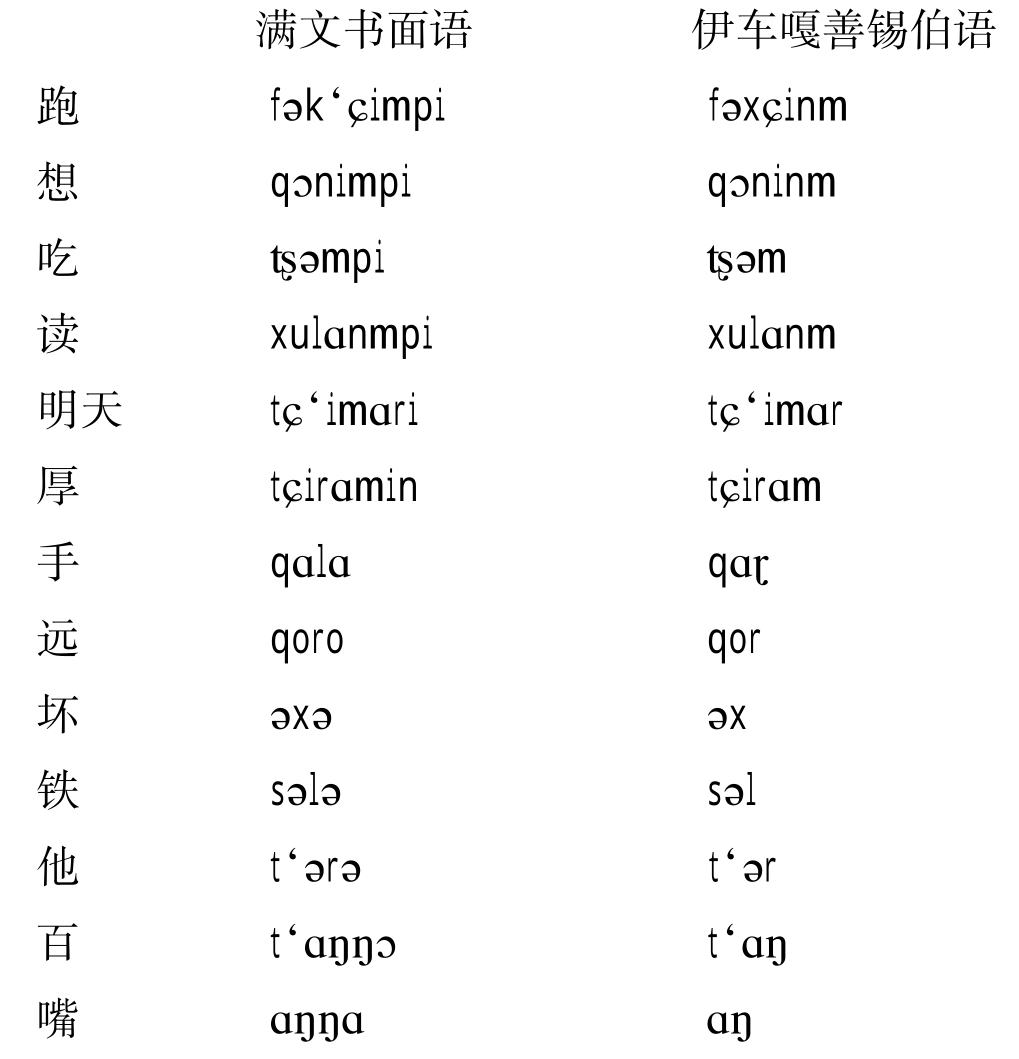

首章已述,伊车嘎善锡伯人是1764年说着清代标准满语由东北沈阳迁到新疆伊犁霍城的,但几百年后,他们受到了伊犁突厥语族维吾尔语、哈萨克语的影响,加上语言重音前移的自身音变,许多在清代满文书面语的完整的“辅元+辅元……”的单词,到了伊车嘎善锡伯语都变成“辅元+辅”,甚至把单词后面的整个音节脱落了,形成了锡伯语相当明显的前重后轻以致尾音节缩略现象。例如:

前四个动词“跑”“想”“吃”“读”在满文书面语中均是mpi作为动词一般现在时的词尾,而到了伊车嘎善锡伯语中均脱落了mpi中的pi,变成了以-m结尾,其他动词均如此,这也是新疆伊犁锡伯人把清朝满文带到新疆使用后变化最大、最有规律之处。

“明天”一词锡伯语tc‘imɑr与满文音tc‘imɑri的区别仅在于把ri后的元音i脱落了。“厚”的锡伯语tcirɑm与满文音tcirɑmin的区别也仅在于把min后的in脱落了。

“手”,由满文书面语的qɑlɑ到伊车嘎善锡伯语的qɑ ,第二音节辅音由舌尖后边音变到舌尖后闪音,是因锡伯语重音由后音节位置移到了前音节,因此后一音节的元音弱化以至脱落,只剩下孤零零的一个辅音,容易自由变读,加之受附近突厥语族维吾尔语、哈萨克语多颤音、闪音的影响,也就变成了

,第二音节辅音由舌尖后边音变到舌尖后闪音,是因锡伯语重音由后音节位置移到了前音节,因此后一音节的元音弱化以至脱落,只剩下孤零零的一个辅音,容易自由变读,加之受附近突厥语族维吾尔语、哈萨克语多颤音、闪音的影响,也就变成了 了。以下“远”“坏”“铁”“他”四个单词音变道理同“手”,与满文音比起来锡伯语都是脱落了单词的尾元音,而且尾元音前面的辅音锡伯语与满文书面语分别都是r-、x-、l-、r-,这些辅音前面音节的元、辅音锡伯语与满文书面语仍一模一样,可见,比起清代满文书面语发音,锡伯语单词尾元音脱落是个典型的音变特征。

了。以下“远”“坏”“铁”“他”四个单词音变道理同“手”,与满文音比起来锡伯语都是脱落了单词的尾元音,而且尾元音前面的辅音锡伯语与满文书面语分别都是r-、x-、l-、r-,这些辅音前面音节的元、辅音锡伯语与满文书面语仍一模一样,可见,比起清代满文书面语发音,锡伯语单词尾元音脱落是个典型的音变特征。

“百”和“嘴”,比较这两个词是锡伯语脱落得更加严重,“百”的满文音是t‘ɑŋŋɔ,是双音节,锡伯语则脱落了后一音节ŋɔ,仅剩下t‘ɑŋ单音节。“嘴”的满文音是ɑŋŋɑ,是双音节,锡伯语同样也是脱落了后一音节ŋɑ,仅剩下ɑŋ一个音节。这种脱落单词后面整个音节的音变现象是脱落单词尾元音后的进一步脱落。由此可见,伊车嘎善锡伯语从单词后部脱落元、辅音以至整个音节,也是现代锡伯语整个语言弱化现象的一个缩影。

4.伊车嘎善锡伯语留有重音痕迹的后音脱落型

现代锡伯语有许多须臾不可离开的基本核心词,它们从音节结构上划分已经完全是单音节词,按照语音结构原理说是没有必要加重音的,因为重音是在有双音节以上的复音节词中强调某一音节的特别重要而发的超强度的声音,重音只有在复音节中相对对比中才有其强调的价值。伊车嘎善锡伯语出现了大量已是单音节词但仍然很明显地还在使用首音节重音的现象。例如:

比较以上这10个例词,清代满文书面语除了“走”是重音在第二个音节(因为动词后缀mpi不计算在满文最后音节固定重音之列)之外,其余都是双音节词的后音节固定重音,而到了伊车嘎善锡伯语则全部变成了首音节重音,正是因为重音的前移,才使得后一音节在轻读中弱化,以至脱落了辅音后的元音。虽然是脱落了尾元音,但首音节重音的音重特征还在保留,按前文所述的音节构造原理单音节是不需要重音的,这10个代表例词正好证明了锡伯语在使用满语时先把重音前移,后又把尾元音脱落的痕迹还清晰地保留着。

“事情”一词,锡伯语除了脱落尾元音ɑ之外,又使前一音节的主要复合元音ɑi前化成εi,甚至有单化成单元音ε的趋势。“走”一词,锡伯语脱落的程序较为复杂,由满语音jɑpumpi变成jɑm,首先是mpi之中的m逆同化了前面的同部位双唇音p,使之变为m,成jɑmumpi,再脱落mpi词缀,成为jɑmu,然后再进一步脱落尾元音u,最终成为伊车嘎善锡伯语的jɑm。可见,从满语到锡伯语(实际是锡伯人在新疆伊犁说的满语)的变化轨迹。首先是重音发生了由固定后重音变成前重音的前移,然后是失去重音控制的尾音节开始弱化,导致在最末尾的元音逐步脱落。

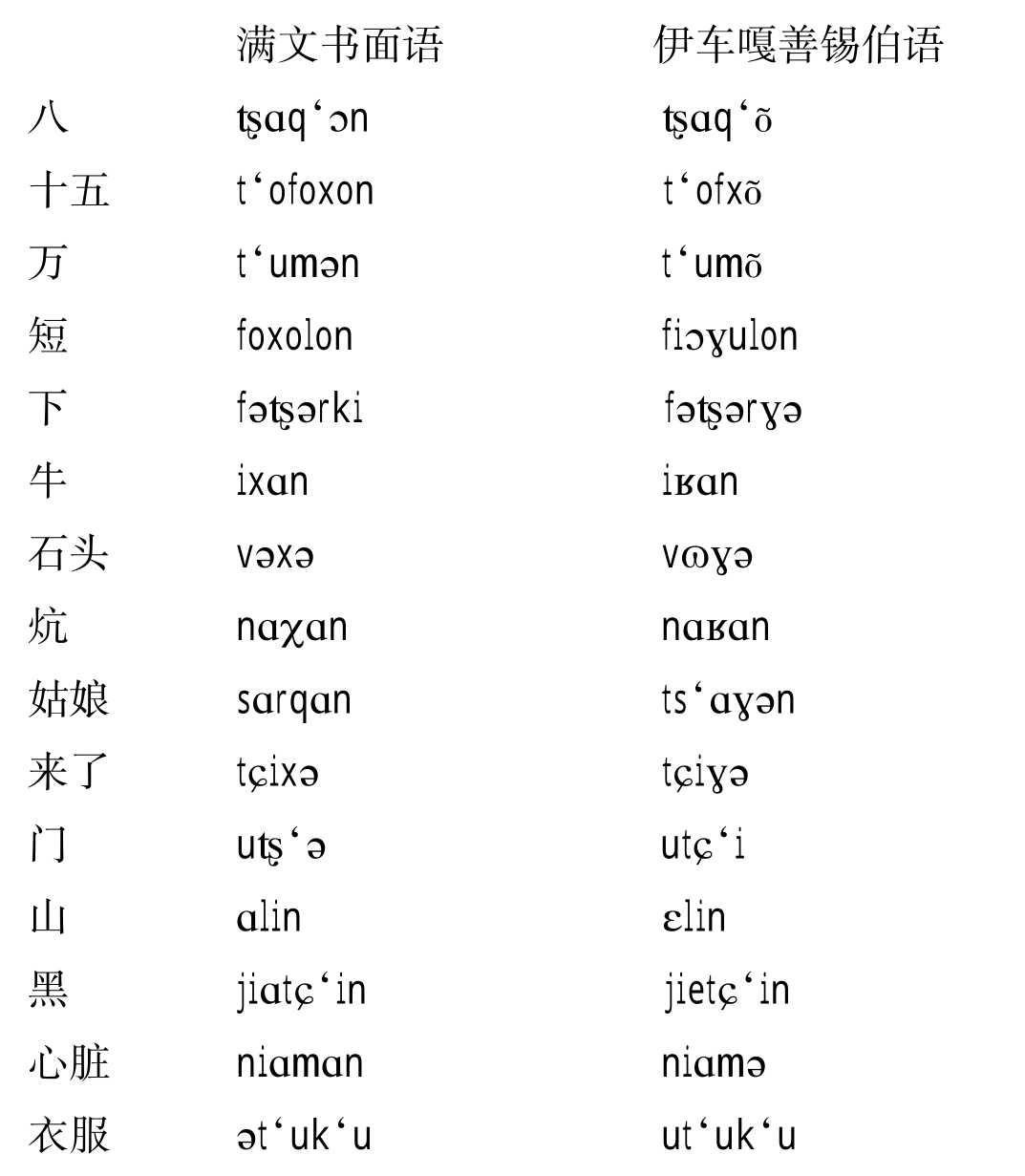

5.伊车嘎善锡伯语对清代满文书面语的语音鼻化、浊化、高化、前化等现象

伊车嘎善锡伯语在对清代满语标准语的运用中,由于时过境迁的自由交际,失去了恒常的语言规范,因而发生了一些常见的鼻化、浊化、高化、前化等音变。例如:

上述例词中前3个词都是由满文书面语到伊车嘎善锡伯语里舌尖中鼻尾音变成了鼻化音。即q‘ɔn→qõ,xon→xõ,mən→mõ。

接下来的“短”“下”“牛”“石头”“炕”“姑娘”“来了”7个例词反映的是一种浊化音变,即从满文书面语的清音到伊车嘎善锡伯语中变为浊音,如“短”的xo音节到锡伯语变成 u,“下”的ki音节到锡伯语变成

u,“下”的ki音节到锡伯语变成 ə,“牛”的xɑn音节到锡伯语变成

ə,“牛”的xɑn音节到锡伯语变成 ɑn,“石头”的xə音节到锡伯语变成

ɑn,“石头”的xə音节到锡伯语变成 ə,“炕”的χɑn音节到锡伯语变成

ə,“炕”的χɑn音节到锡伯语变成 ɑn,“姑娘”的qɑn音节到锡伯语变成

ɑn,“姑娘”的qɑn音节到锡伯语变成 ən,“来了”的xə音节到锡伯语变成

ən,“来了”的xə音节到锡伯语变成 ə。

ə。

再接下来的“门”“山”“黑”“心脏”“衣服”“肩”6个例词反映的是一种高化音变,即满文书面语的低元音到伊车嘎善锡伯语中变为高元音,如“门”的尾元音ə到锡伯语变成i,是央中ə变成了前高i。“山”的首元音ɑ到锡伯语变成ε,是后低ɑ变成了前半低ε。“黑”的首音节主元音ɑ到锡伯语变成e,是后低ɑ变成了前半高e。“心脏”的第二音节主元音ɑ到锡伯语变成ə,后低ɑ变成了央中ə。“衣服”的首音节元音ə到锡伯语变成u,是央中ə变成了后高u。“肩”的前音节、后音节的ə到锡伯语都变成了i,是两个央中变成了两个前高。

最后5个例词“九十”“六十”“四”“九”“猪”,反映的是一种前化音变,即满文书面语的后元音到伊车嘎善锡伯语中变为前元音。如“九十”jun锡伯语为yn,第三音节的 u锡伯语为

u锡伯语为 ‘

‘ ,从u到y是由后高到前高的前化,由u到

,从u到y是由后高到前高的前化,由u到 ,是由舌面后高到舌尖后(也是一种前化)。“六十”的后音节

,是由舌面后高到舌尖后(也是一种前化)。“六十”的后音节 u锡伯语为

u锡伯语为 ‘

‘ ,从u到

,从u到 ,音理同“九十”第三音节里的u到

,音理同“九十”第三音节里的u到 。“四”的第一音节tuin锡伯语为tyjin,从满语主元音u到锡伯语主元音y是典型的由后高变为前高。“九”的第二音节jun锡伯语为jin,从u到i是由后高圆唇变到前高展唇,也是一种前化。“猪”的前音节ul锡伯语为vir,从音节里的元音u到i,也是从后高变到前高(展唇)的一种前化。

。“四”的第一音节tuin锡伯语为tyjin,从满语主元音u到锡伯语主元音y是典型的由后高变为前高。“九”的第二音节jun锡伯语为jin,从u到i是由后高圆唇变到前高展唇,也是一种前化。“猪”的前音节ul锡伯语为vir,从音节里的元音u到i,也是从后高变到前高(展唇)的一种前化。

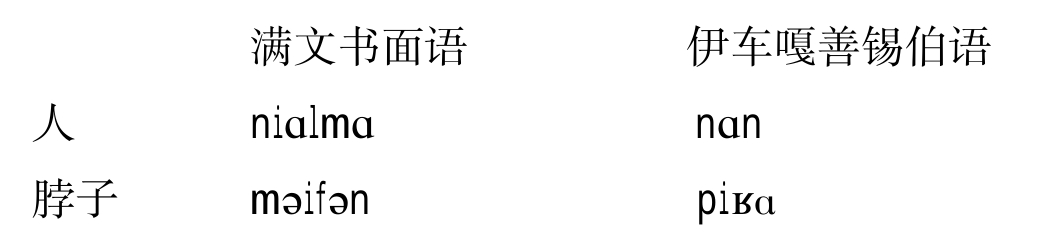

6.伊车嘎善锡伯语固有词(或其他民族语词)替代满文词的变化现象

锡伯语清代以前是与满语平行的一个独立的民族语言,只是它和满语同属一个语支,两个语言十分相近而已。但毕竟锡伯语还是一个独立的语言。17世纪锡伯族并入满族八旗成为锡伯营后改说了满语,但这种语言替换并没有换得那么彻底,少数锡伯语固有词仍然留存在锡伯人说的满语中并且一直使用着,1764年至1765年间,锡伯人从东北迁到新疆,也就把这种锡伯语固有词随满语带到了新疆,这是研究满语和锡伯语需要特别注意的现象。

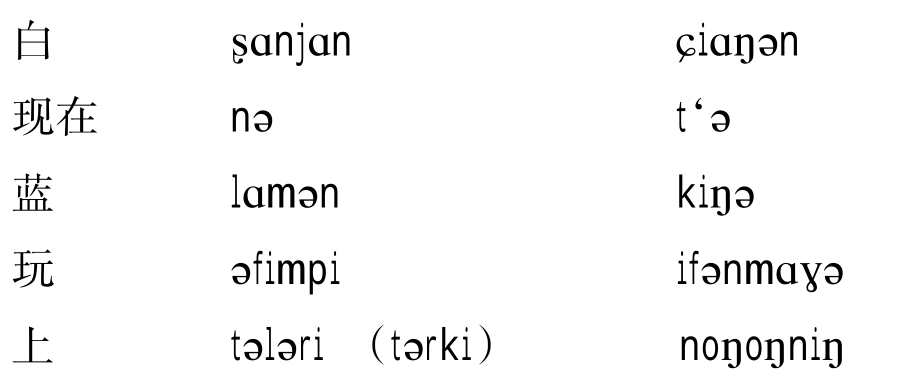

伊车嘎善锡伯语里也存有少数锡伯语固有词,他们在日常话语中使用这些词,与清代满文书面语和东北黑龙江少数满族人在说的满语还是不完全一样的。例如:

这7个例词只是伊车嘎善锡伯语固有词中的一小部分,但它代表了锡伯语与满语的真正的不同,其中除“白”的发音满文书面语sɑnjɑn和伊车嘎善锡伯语ciɑŋən还有音变较大的同语或同源的分析之可能外,其他6个例词满语和锡伯语区别都是很大的,足以证明伊犁说满语的锡伯人保留了相当量的东北早期锡伯固有语的底层。研究这些底层词对于研究锡伯族在东北早期的发生、发展都是弥足珍贵且有很宝贵的学术价值的。

综上所述,我们从伊车嘎善锡伯语的微观音变分析及其与满文书面语的比较后初步得出结论,新疆现存的锡伯语在空间上既代表了满语伊犁方言的一种,时间上又代表了满语在20世纪80年代的变化阶段,也从中看出新疆锡伯族移民保存东北老家锡伯固有语的珍贵现象。研究新疆伊犁日益淡化的锡伯语并将它们与满语进行比较,这对抢救濒危民族语言甚而抢救民族非物质文化遗产,无疑是具有重要的学术意义和文化意义的。

参考文献

[1]李树兰.锡伯语口语研究[M].北京:民族出版社,1984.

[2]李树兰、仲谦.锡伯语简志[M].北京:民族出版社,1986.

[3]佟加·庆夫.西域锡伯人.乌鲁木齐:新疆大学出版社,1999.

[4]朝克.现代锡伯语口语研究.北京:民族出版社,2006.

[5]吴元丰、赵志强.锡伯族历史探究[M].沈阳:辽宁民族出版社,2008.

[6]萨蒙等.锡伯语通论[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2010.

[7]安成山、郭元儿.锡伯语满语口语基础.乌鲁木齐:新疆人民出版社,2007.

[8]安双成.满汉大辞典.沈阳:辽宁民族出版社,1993.

[9]安双成.汉满大辞典.沈阳:辽宁民族出版社,2007.

[10]安俊.锡伯语言文字乃满语满文之延续[J].满语研究,1985(1).

[11]赵杰.锡伯语满语语音演变的比较[J].民族语文,1988(1).

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。