![]()

金文

![]()

小篆

《说文》:“匋,瓦器也。从缶、包省声。”朱骏声:“烧之曰匋。”匋后来加阜旁为“陶”,《段注》:“陶行而匋废。”古代陶与窑同音。窑的异体有窯,窑既作“烧制陶器的土室”解,又作陶器的“陶”解。《段注》:“匋、窯盖古今字。”①就是说窯也就是陶。匋、窑一词二体。陶也是动词,《庄子·逍遥游》有“陶铸尧舜者也。”后如王安石《上皇帝书》有“陶成天下之才”。

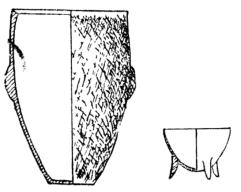

夹炭黑陶猪纹钵(河姆渡文化)

陶的出现拉开了人类文明的序幕。陶在人类历史上,是继农耕以后的一项重大突破,它比青铜的出现要早四千多年。它不同于石器加工的手工业,它改变了陶土的化学性质,是一项重大的发明创造。陶的出现大大地改善了人们的生活条件,推动了文明进程,结束了人类的原始生活状态,逐渐定居下来,有食具、炊具、汲水器、储水器、储粮器等。从文化来说,它古老,品类最多,信息量也大。譬如,河姆渡出土一夹炭黑陶猪纹钵,钵上有猪纹图形。人们从这只猪,不像狼奔豕突的情状,推断在七千年前已有了家猪的饲养。

陶的演进,起先与氏族社会的历史并行。陶也标志着氏族社会的不同历史阶段,它是划分这个历史阶段的重要依据。

如裴李岗(河南新郑)、磁山(河北武安)陶文化,它代表了新石器时代的早期文明。年代约为公元前5600—前4900年。早期陶以红陶为主,均为手制,器壁厚薄不均。器皿有碗、杯、壶、罐、釜、鼎等。这时期的陶器,多素面、少纹饰。少数器皿有刻划纹、指甲纹、篦点纹。浙江余姚河姆渡文化,也属新石器时期早期文明,时间约为公元前4800年左右。

裴李岗文化

磁山文化

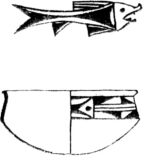

仰韶(河南新郑)文化,为新石器时期中期文化。它是新石器时期的繁荣阶段。有定居点、农业等遗存。时间约为公元前5000—前3000年。有粗糙红陶、夹砂红陶,泥质黑陶、泥质灰陶。夹砂陶多用来制炊具,耐火烧,不开裂。这时制陶已用陶轮等工具。造型较为精美,有鱼纹盆、鱼纹罐等。

马家窑(甘肃临洮)文化是仰韶文化的一个分支。出土器皿,彩陶占三分之一,多为黄底黑彩或灰彩。时间约为公元前3000—前2000年。齐家(甘肃和政齐家坪)文化陶器种类多,红色不多。

仰韶文化

马家窑文化 齐家文化

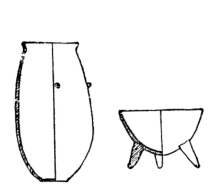

龙山文化

龙山(山东章丘龙山镇城子崖)文化,是新石器时代晚期文化。其年代约为公元前2800—前2300年。这阶段也称龙山时代。氏族社会已过渡到父权制。手制陶品类多,彩绘多黑色,红色较少。灰胎涂黑陶衣,以红、白、黄涂彩纹。已用快轮工具,陶壁薄,造型精巧,有蛋壳黑陶带柄高杯出土。

新石器时代的陶器归纳起来,大致先是红、灰陶为主,白陶少量,转为黑、灰陶为主,红陶为辅,白陶少量(到汉代是灰陶为主,出现釉陶②)。

此外,长江下游、杭州湾地区,新石器时代的马家浜文化(公元前4750—前3700年),良渚文化(公元前3300—前2200年)都可比照以上几个时期划分阶段。

陶的用处多,与民生最关切。如餐具:盆、钵、碗;炊具:鼎、釜、甑、鬲;储具:罐、甕、瓶;祭器:、簋、豆等。陶也能制乐器:如缶。渑池会上蔺相如要秦王击缶,秦王怒,相如声称要以颈血溅秦王,秦王一击缶。成语有黄钟瓦缶。再说埙也是陶制乐器,有鹅子大小,五孔,可吹出七音阶。吹起来音色古朴、浑厚,悠扬雅健。陶也是纺织用具,成语弄璋弄瓦,璋,是玉器;瓦,是陶质纺轮。再有秦砖汉瓦、陶井圈、陶范等等。

陶器中不少是明器。秦始皇兵马俑,展示了陶艺的绝世水平。人称世界八大奇迹。商代晚期用高领土烧的白色陶器质地高,其中不少是用于明器。郭沫若《中国史稿》中说:“富有的随葬品,有三四十件,最富的达一百八十多件,有精美彩陶,乌亮的黑陶,皎洁的白陶。”

陶器上的文字符号,有称陶文。它提前了我国文字的历史年代。在半坡村出土的陶器有百余件,有陶文。郭沫若认为半坡村陶器上的“刻划意义至今虽尚未阐明,但无疑是具有文字性质的符号。”他又说:“这就是中国文字的起源,或者说中国文字的孑遗。”类似发现还不少,如章丘龙山文化遗址,姜寨北首岭遗址,也有文字符号出现,山东邹平丁公村,遗址也发现陶文。这都需要进一步研究,更清晰地了解它。

与陶相关的字:

缶:原从杵、臼,合体字。甲骨作![]() ,金文作

,金文作![]() 。《说文举隅》:“杵捣的可能是泥,用以制陶。”

。《说文举隅》:“杵捣的可能是泥,用以制陶。”

缺:从缶,决省声。陶器容易破缺,故从缶。

罅(xià):缝隙。《说文》:“缶烧,善(作多解)裂也。”

注:

①段玉裁《说文解字注》“穴部”344页,上海古籍出版社。

②霍华《陶瓷述古》42页,上海文化出版社。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。