高嶋謙一

(加拿大英屬哥倫比亞大學)

[提要] 本文回顧了迄今爲止有關專有名詞“河”(黄河)的詞源學研究,着重介紹了幾個具有代表性的觀點,尤其關注其中涉及的詞源學探究方法。在“河”的詞源探究中,主要涉及兩個方法:一個是從印歐語研究中發展出來的比較法,此法在漢藏語和藏緬語的研究中被普遍采用;另一個是基於漢語本身證據的内部比較法,其起源可以追溯到宋代(約公元13世紀)學者的研究。廣爲人知的“漢語同族詞之研究”是由日本學者藤堂明保(1914—1985)開始的,在他的博士學位論文《上古漢語の單語家族の研究》(東京大學,1962年)中他第一次系統地研究了這個問題。該論文的修訂版(1965年)及其他相關著作一直受到學術界的討論和批評。毫無疑問,漢語早在甲骨文(約公元前1230年)出現之前就已經存在和被使用了,然而我們對上古漢語的音系和形態所做的構擬卻不能看作是早於甲骨文時代的。因此我們需要重新這樣來定義詞源學:它研究的是單個詞語的最早可證意義,以及它們跟同源語言中的詞語的關係,而在大多數情況下(儘管不是所有),漢語詞彙的研究需要考慮古文字學和詞源學之間的相互關係和作用。本文試圖溝通和彌合這兩個領域。儘管商代甲骨文的契刻者本身也許並不是這些文字的創造者,但他們對初文創造者的傳統肯定有所承繼。這些契刻者生活的時代比漢代隸書的使用者早一千多年,甲骨文和金文的許多字形呈現着契刻者所書寫的詞語,折射着它們的意義。這個方面跟“河”的詞源有什麽關係,乃是本文的關鍵論題。不僅是語言學的證據,古文字學和考古學的證據也讓我們得出這樣的結論:“河”的詞源跟錛斧手柄之“柯”的字音及形體皆有關係。

[Abstract] The paper reviews some representative etymologies so far suggested for the proper noun Hé河“the Yellow River”.It pays particular attention to the methodologies involved in etymological enquiries.There are basically two methodologies of Hé.One is the comparative method as developed in Indo-European languages,and this is applied to the Sino-Tibetan and Tibeto-Burman languages.Another one is an internally comparative method based mostly on the evidence available in Chinese itself.It has roots in Song宋 times(ca.13th c.).Known widely as Chinese word-family studies(漢語同族詞之研究),the first systematic work is by a Japanese scholar TōdōAkiyasu藤堂明保(1914-1985)in his D.Lit.thesis entitled Jōko Kango no tango kazoku no kenkyū(上古漢語の單語家族の研究,Tokyo University,1962).Its revised and enlarged version(1965)and other notable works are critically discussed.There is no doubt that Chinese language was used before the emergence of OBI ca.1230 BC,but the phonological and morphological reconstructions we have for Old Chinese cannot be considered to precede the date of the emergence of OBI.We have thus redefined etymology:it is the study of the earliest attested meaning of individual words,of their relationship to words in different languages thought of the same origin,and in the case of many,but not all,Chinese words of the interface of palaeography and etymology.This paper attempts to bridge the two disciplines.Even though the Shāng scribes may not have been the creators of the graphs themselves,they must have continued the traditions of the original graph makers.These scribes lived more than a thousand years earlier than the users of the clerical script of Han time.Many bone and bronze graphs reflect the words they were writing,mirroring their meaning.How this last aspect has bearing on the etymology of Héis the major theme of this paper.Not only linguistic but also palaeographical and archaeological evidence have led to a conclusion that the etymology of Héis based on both the phonetic and shape of an adze handle,kē柯.

1.引 言

關於古文字學,通常的定義是,研究古代銘文和書寫系統的學問。中國古文字學涉及許多的圖像文字(graphic forms),不僅僅是一套數目有限的字母或者音節符號。這些圖像文字通常被稱作漢字(Chinese characters),它們用來代表古代漢語或現代漢語的詞。出於本文的目的,我們用“圖像字”(graphs)這個術語來指稱早期漢字,即商代甲骨卜辭以及周代金文中的文字,我們用“漢字”(Chinese characters)這個術語來指稱漢代(公元前206年—公元220年)以降發展的隸書,而後又進一步定型爲楷書的文字。我們之所以做這種區分有以下兩個原因:一方面一個古文字的直接隸定(direct transcription,英文的縮寫爲DT)形式,有時是一個非歷史延續性的字(historically discontinuous character,縮寫爲HDC);與其相對的是具有歷史延續性的字(historically continuous character,縮寫爲HCC)。對一個非歷史延續性的字(HDC)的解釋要比對一個有歷史延續性的字(HCC)複雜得多。另一方面,處理古文字的時候,“圖像字”這個術語要比“漢字”這個術語更加合適。

我們假設,在商代甲骨文出現之前(約公元前1230年),一些早期的漢字形式已經在中原地區和關中平原使用了,前者包括河南的安陽、鄭州、洛陽以及山東的大辛莊等地區,後者指陝西的周原一帶。這些地方後來都出土了刻寫在龜甲和獸骨上的文字。[2]毋庸置疑,在這些地方所用的文辭是以古代漢語、文字(古代書面和口語)的早期形式寫成的。有關鄭州甲骨和殷墟早期甲骨大體同時的可能性,詳見高嶋謙一(2011)。

中國古文字學還涉及一個問題——圖像字的發明者是怎樣通過圖像形式(graphic forms)來表達詞語的?而當這個表達詞語的方式被摸索、確定下來並規範化後,一個書寫系統就形成了。總的來説,商代的甲骨文字確實已是一個規範化了的成熟的書寫系統。而且,經過進一步分析之後,我們還能看出這些文字是由不同流派的契刻者契刻或書寫的,他們屬於特定(地理分佈、歷史階段,以及社會背景不同)的貞人集團以及上面提到的那些地區的特權階層,關於這一點,甲骨卜辭自身就可以證明。[3]

以往關於“河”的詞源討論,通常都没有考慮到這個字的寫法。這是因爲學者們過多地從語言學角度考慮,而相對地忽視了書寫的問題。事實上,這麽做也是合理的,因爲有很多語言雖然没有書寫系統,但語言學家們仍可以對它們進行詞源學的研究。

本文旨在試圖結合古文字學來探討“河”的詞源。在進入正題之前,我們將首先對前人提出來的各種有關“河”的詞源學解釋及詞源學研究方法做一番回顧和檢討(見2.1、2.2、2.3,和2.3.1)。

然而,這種做法——把古文字學融入詞源學的探討,也許會立即遭到反對,因爲我們能看到的最早的古文字資料是公元前13世紀左右的,而很多詞語,包括“河”的詞源肯定要比這個時間早得多。另外,嚴格説來,原則上圖像性質的書寫系統在詞源上也許是不連貫的,這是因爲圖像字不是拼寫字母。至少從理論上看,拼寫字母是用來表達詞的語音的,而圖像字是詞的圖示式,近似替代,雖然拼寫字母也是一種近似替代,但是表語音的拼寫(無論怎樣粗糙)和詞的圖像表現形式還是有質的區别的,圖像字在本質上是粗糙的。

毫無疑問,早於甲骨文産生的時代,即約公元前1230年之前(可能距此200年前?),它所記載的語言就已經在使用了,但我們不能就此認爲通過音韻學和形態學構擬出來的上古漢語(Old Chinese,縮寫爲OC)早於甲骨文時代的漢語。上古漢語的年代,大致不晚於周代早期到中期(約公元前11世紀—公元前6世紀),但這個斷代還有許多遺留問題没有解決。

那麽,對我們來説,最好的做法便是對詞源學的定義進行重新修訂,我們可以説詞源學探討的是單個詞語的基本意義,更準確地説,是單個詞語在文獻中最早的使用意義,以及它們跟親屬語言中相關詞語的關係,而在探討漢語詞源的問題時,對許多(但不是所有的)詞語來説,還需要探討古文字學和詞源學之間的交叉問題。本文試圖把這兩個學科之間的關係搭建起來。我們認爲,儘管商代和西周早期的契刻者不是那些文字的創造者,但他們對文字創造者留下的傳統一定有所繼承,有時候我們能看到他們對這些傳統所做的更改。但這些契刻者生活的時代要比漢代隸書的使用者早一千多年,許多甲骨文字和金文字記録的是當時的詞語,反映的是當時的意義。在本文中,我們將看到,最後這個方面是怎樣影響到“河”的詞源解釋的,這也正是本文寫作的主要意圖(見第3節)。

2.前人對“河”的詞源研究

我們首先來看看最新的有關“河”的詞源闡釋。

2.1 許思萊(Axel Schuessler 2007∶274)

許思萊在“河”的詞目下做了以下的解釋:

he河 (γ )Later Han gai,OCM*g

)Later Han gai,OCM*g i“River,Yellow River”[OB,Shi].

i“River,Yellow River”[OB,Shi].

[T]Sin Sukchu SRγ (平)LRγ

(平)LRγ ;Menggu ziyun Xo(平)[γ

;Menggu ziyun Xo(平)[γ ];...

];...

[E]Three etymologies have been suggested for this northern word:(1)cognate to TB-WT rgal-ba“to pass or ford a river”(Coblin 1986),for a parallel semantic connection of“ford”with“river”,see dù渡.(2)an Altaic loan,cf.Mongolγol“river”(Norman).(3)Derived from hú湖(γuo)“lake”(Matisoff 1995∶71).Note also Jingpo kha?31<khak“water,river”,but the final does not agree with OC.

其大意如下:

河(γ ),後漢gai,OCM*g

),後漢gai,OCM*g i。[4]“河,黄河”[甲骨文,詩經]

i。[4]“河,黄河”[甲骨文,詩經]

[轉寫形式]Sin Sukchu標準讀音:γ (平)又音:γ

(平)又音:γ ;蒙古字韻:Xo(平)[γ

;蒙古字韻:Xo(平)[γ ];……

];……

[詞源]關於這個産生於北方的詞,前人提出過三個詞源解釋:(1)與藏緬語書面藏語的rgal-ba爲同源詞,意思是“過河或涉水”(見柯蔚南[Coblin]1986),有關“涉水”和“河”在語義上的聯繫,請參看“渡”一詞的解釋。(2)阿勒泰語的借詞,參看Mongolγol“river”(羅傑瑞[Norman])。(3)從“湖”(γuo)派生出來的一個詞(馬蒂索夫[Matisoff]1995∶71)。另外值得注意的是,景頗語的kh a?31<khak是“水,河”的意思,但它的韻母跟上古漢語的“河”没有對應關係。

可以看得出來,許思萊在詞源學研究上的態度十分開放。上面的解釋似乎給我們這樣的印象:許思萊傾向於采納第一種解釋,即“河”跟藏緬語-藏語書面語的rgal-ba同源,其原義是“過河或涉水”(這是由柯蔚南[1986∶59]首先提出的),但是我對此不是很確信。幸運的是,我曾通過郵件親自向他請教過相關問題。他回復我説,在以上各種有關“河”的詞源的解釋中,他並没有任何傾向性。[5]

我們通過幾封郵件交换彼此的看法,其要點可以歸納如下:(1)“河”原來應該是個固有(或者普通)名詞,如果没有任何標誌的話,很難在語義上把“過河”(動詞)和“河”(名詞)聯繫起來。但對此,柯蔚南(同上)的解釋是:“(藏緬語-藏語書面語)的*rga(過河)發展成上古漢語的*gar>γ (河),一個指‘黄河’的專有名詞(是由於黄河是一條必須跨越的河流?)。”這裏,“一條必須跨越的河流”不過是一種主觀臆想,即使我們不去計較這一點,這種詞源解釋也是無法證明其對錯的。(2)阿勒泰語借詞的説法也靠不住,因爲阿勒泰語對上古漢語的影響幾乎是零。就連羅傑瑞(1988∶20)也説:“事實上,在這個時期,阿勒泰語借詞的數量是相當少的。”這裏,“這個時期”指的是大約公元4世紀之後的時間,那時中國北部邊境地區主要居住着説阿勒泰語的民族。如果事實如此,那麽假設漢語的河*gal,*gaj,*g

(河),一個指‘黄河’的專有名詞(是由於黄河是一條必須跨越的河流?)。”這裏,“一條必須跨越的河流”不過是一種主觀臆想,即使我們不去計較這一點,這種詞源解釋也是無法證明其對錯的。(2)阿勒泰語借詞的説法也靠不住,因爲阿勒泰語對上古漢語的影響幾乎是零。就連羅傑瑞(1988∶20)也説:“事實上,在這個時期,阿勒泰語借詞的數量是相當少的。”這裏,“這個時期”指的是大約公元4世紀之後的時間,那時中國北部邊境地區主要居住着説阿勒泰語的民族。如果事實如此,那麽假設漢語的河*gal,*gaj,*g i是蒙古語γol(河)的借詞就缺乏語言學和歷史學的證據。[6]很顯然,兩者在母音上是不相同的,而且,也没有考古學的證據可以證明黄河盆地曾經居住過説阿勒泰語的民族,因而導致那個名詞被留在當地的語言中。(3)“河”是從湖*gag,*ga,*γuo派生出來的觀點跟前面兩個一樣不可靠。爲什麽“湖”比“河”更原始?馬蒂索夫在他2003年的巨著中,似乎不再堅持這個説法了,至少,他隻字不提這個1995年的看法。

i是蒙古語γol(河)的借詞就缺乏語言學和歷史學的證據。[6]很顯然,兩者在母音上是不相同的,而且,也没有考古學的證據可以證明黄河盆地曾經居住過説阿勒泰語的民族,因而導致那個名詞被留在當地的語言中。(3)“河”是從湖*gag,*ga,*γuo派生出來的觀點跟前面兩個一樣不可靠。爲什麽“湖”比“河”更原始?馬蒂索夫在他2003年的巨著中,似乎不再堅持這個説法了,至少,他隻字不提這個1995年的看法。

就詞源學的研究方法來説,許思萊也在很多方面不同於其他學者,如下文討論到的張洪明(見2.2)、藤堂(見2.3)和鮑則嶽(見2.3.1)等。簡單説來,在探討上古漢語的詞源問題時,許思萊采用的是比較法,這種方法依賴於語音對應的規則,這些規則是在漢語親屬語言(例如漢藏語和原始藏緬語)的詞彙/位(lexeme)中找到和建立起來的。此外,構詞學、歷史學以及考古學方面的研究也用來驗證和支持這種比較法。實際上,這是一般意義上研究詞源學的正統路子。鑒於許思萊(2007:1-11)已經清楚地解釋了他所用的方法,這裏就没有必要再重複了。但爲了本文的目的,在展開進一步的討論之前,我還是想提提其中的一點。

這一點關係到上古漢語詞源的時間深度(即上古漢語的詞源所能追溯到的最早年代)。不僅許思萊,其他的學者,如蒲立本、白一平、沙加爾、羅傑瑞、梅祖麟等,在處理漢語詞源問題時,幾乎都不特别考慮年代問題。蒲立本雖然是一個歷史學家,但他還是盡可能地指出自己所構擬的古音系統和研究的詞源現象中的年代問題(如蒲立本1973∶113-114)。總體來説,這些學者在處理各種構詞法的形態問題時都是排斥斷代的,就連許思萊那樣一絲不苟地收集比較資料的人也不例外。以藏語書面語爲例,它的斷代應該不早於公元6世紀初(見稻葉正就1971∶1-2)。但馬蒂索夫(2003∶1)説:“漢藏語系是由漢語和藏緬語兩大語族組成的,它在時間的深度上和内部的多樣性方面都可以跟印歐語系(Indo-European)相比較……”[7]而關於原始漢藏語,他説:“原始漢藏語的時間深度大概是從現在往前推6 000年,接近比較法的時間極限(换句話説,比較法適用的最大時間範圍是從現在往前6 000年)。”(第537頁)許思萊提出的上古漢語的詞源闡釋不會早於公元前1000年或距今3 000年,這是我們所能推測出來的有關上古漢語語音重構的最早時間範圍。有人也許會奇怪,上古漢語和藏語書面語之間存在着1 600多年的時間鴻溝,它們之間的比較怎麽能够解釋上古漢語的詞源問題呢?這不是一個微不足道的小問題,但從事漢藏語研究的學家們卻似乎對它不以爲然,不願費事去解釋它。當然,不排除藏語書面語和其他漢藏語系的語言包括原始藏緬語是異常保守的可能性。[8]

2.2 張洪明(1998∶2-12)

張洪明不同意羅傑瑞和梅祖麟(1976∶281)及橋本萬太郎(1978∶81-82)的觀點,他指出,“河”並不像他們三個認爲的那樣是一個來自阿勒泰語的借詞,事實上,情況跟他們認爲的正好相反。

張洪明考察了包括約公元100年的《説文解字》(下文簡稱《説文》)在内的傳世文獻資料以及一些蒙古語的文學作品,如《蒙古秘史》(約公元13世紀)等,又對河流名稱的歷史演變做了一番研究。張洪明最重要的一個觀點是,通過他所説的“命名原則”——“一個語言本身固有的詞根的命名過程具有某些的共同點,它們是在一個完整嚴密的系統中發生的,但是外來詞的借用過程不具備這些特點”(第1頁),我們可以確定一個借用的方向。也就是説,作爲一個語言中的固有詞,一個詞是被賦予内在的語音和語義特徵的,而這些特徵也爲别的一些詞所共有,它們因而構成了一個詞族。這實際上是所謂“右文説”的縮寫版,“右文説”是由南宋(公元1225年左右)學者王子韶(生卒年不詳)和張世南(生卒年不詳)首先提出來的。該學説認爲,聲符相同的一組形聲字具有共同的意義,這一意義是由聲符賦予的,而義符只決定該字所表示的一般事類範圍。因爲大多數字的聲符都居右側,故稱“右文説”。楊光榮在他的《詞源學思想史》(2008∶339-511)中把這個詞源學流派叫作“釋名派”。

張洪明提出,“河”是一個漢語中固有的詞(漢語還有一個詞也表示“河流”,即“江”。普遍認爲“江”是來自南亞語系[Austroasiatic]的借詞,雖然我認爲這是對的,但在本文中不詳細討論這個詞)。他認爲,“河”的原義是“大河”(這種用法已見於《楚辭·悲回風》),後來被用來指黄河。毫無疑問,“河”的聲符是“可”,張列舉了以下含有聲符“可”的字:

xiǎ閜 《説文》(12上/5上):“閜,大開也,从門可聲。”

hē訶 《説文》(3上/15上):“訶,大言而怒也,从言可聲。”

ā阿 《説文》(14下/1下):“阿,大陵也,一曰曲 也,从

也,从 可聲。”

可聲。”

gě舸 《説文》(8下/3上):“舸,舟也,从舟可聲。”雖然《説文》没有説“大舟也”,但是張在揚雄(公元前53年—公元18年)的《方言》中找到這樣的解釋:“舟……南楚江湘凡船大者謂之舸,小舸謂之艖……。”[9]

kē柯 《説文》(6上/19上):“柯,斧柄也,从木可聲。”這裏《説文》没説“斧之大柄也”,但是張在《周禮·考工記》找到這個例子:“車人爲車,柯長三尺,博三寸,厚一寸有半。”(車匠造車,斧柄長三尺,寬三寸,厚一寸半。)又引《國語·晉語八》:“今若大其柯,去其枝葉,絶其本根,可以少間。”(如果把斧柄加大,砍掉枝葉,拔除樹根,就有可能讓百姓稍微平息下來。)不過這個例子跟《周禮》的那個例子一樣,不能直接證明“柯”是“斧之大柄也”,所以不能支持張所要建立的觀點。

張氏認爲,“河”屬於一個相對比較小的詞族(即成員比較少的詞族),這個詞族有四個成員(“柯”不符合條件,應該剔除)。這四個成員都含有“可”kě/*khal/*khaj/*kh i?這個聲符,根據《説文》和《方言》,“可”是“大”的意思,“河”也含有“可”聲符,所以也應該被認爲是這個詞族中的一員。因此,他下結論道:“‘河’的原義是‘大河’,它不是個外來語借詞,因爲‘河’在漢語中,是某個詞族中的一員,這個詞族中的成員因其音義上的相似性連結在一起構成了一個詞彙網路。”(第37頁)關於這一點,我們下面還會進一步討論。

i?這個聲符,根據《説文》和《方言》,“可”是“大”的意思,“河”也含有“可”聲符,所以也應該被認爲是這個詞族中的一員。因此,他下結論道:“‘河’的原義是‘大河’,它不是個外來語借詞,因爲‘河’在漢語中,是某個詞族中的一員,這個詞族中的成員因其音義上的相似性連結在一起構成了一個詞彙網路。”(第37頁)關於這一點,我們下面還會進一步討論。

2.3 藤堂明保(1965∶578-581)

在“河”的詞源探討上,藤堂的方法在某些方面跟張洪明的很相似,但是他們得出的結論卻截然不同。藤堂煞費苦心地分出了223個詞族(用他的術語,“單語家族”)並爲它們一一重構了“基本義”。“河”屬於他的第159個詞族,這個詞族中的詞屬於上古的歌、祭兩部(包括陰聲和入聲兩個“聲調”)。這個詞族中的詞在語音上都有以下共同點:都具有*KAR或者*KAT這個框架,這裏*K代表舌根音聲母*k-,*kh-,* -,*-?,*h-和*g-;母音範圍在*-a-和*-

-,*-?,*h-和*g-;母音範圍在*-a-和*- -之間;以*-r,*-d,和*-t爲尾音。更確切地説,藤堂的擬構,是一種“理論假構”。他認爲這個詞族的“基本義”是“彎曲如鈎”,在該條目下,藤堂列了22個詞,包括“河,可,歌,匄,曷,喝”等。應該注意的是,最後的三個詞並不含有“可”這個聲符,而其他七個含有“曷”作爲聲符的字,也包括在這個詞族裏(這裏我們省去不列)。根據藤堂的意見,一個詞只要具有*KAR或者*KAT這個語音結構框架,又具有相關的意義,就是這個詞族的成員。關於“河”Hé/*gal,*gaj,*g

-之間;以*-r,*-d,和*-t爲尾音。更確切地説,藤堂的擬構,是一種“理論假構”。他認爲這個詞族的“基本義”是“彎曲如鈎”,在該條目下,藤堂列了22個詞,包括“河,可,歌,匄,曷,喝”等。應該注意的是,最後的三個詞並不含有“可”這個聲符,而其他七個含有“曷”作爲聲符的字,也包括在這個詞族裏(這裏我們省去不列)。根據藤堂的意見,一個詞只要具有*KAR或者*KAT這個語音結構框架,又具有相關的意義,就是這個詞族的成員。關於“河”Hé/*gal,*gaj,*g i,*

i,* ar(最後一個是藤堂的構擬)的詞源(即“河”的原義),藤堂的解釋是“像鈎子一樣彎曲的河流”。這裏關鍵的是他對這個詞源所做的語義解釋:“彎曲如鈎,水細細地貫穿流過鈎形的河道,這就是黄河之所以被稱爲‘河’的原因。”[10]顯然,這個解釋與張洪明的“大河”之説幾乎無法調和。藤堂引了下面兩條傳世文獻來支撑他的解釋:

ar(最後一個是藤堂的構擬)的詞源(即“河”的原義),藤堂的解釋是“像鈎子一樣彎曲的河流”。這裏關鍵的是他對這個詞源所做的語義解釋:“彎曲如鈎,水細細地貫穿流過鈎形的河道,這就是黄河之所以被稱爲‘河’的原因。”[10]顯然,這個解釋與張洪明的“大河”之説幾乎無法調和。藤堂引了下面兩條傳世文獻來支撑他的解釋:

河千里而一曲也。《公羊傳·文公十二年》

(黄河每一千里拐一次彎。)

……導河,積石至於龍門,南至於華陰,東至於厎柱……《尚書·禹貢》

(爲疏導黄河,大禹從積石來到龍門,又往南到華陰,然後往東到厎柱……)

的確,這些例子都或多或少間接地支持了他的觀點。但是,我們前面已經把詞源學重新定義爲研究詞的基本義,或者更確切地説,詞在文獻中最早的使用義的學問。在許多情況下,藤堂從古代傳世文獻中徵引例子,這是一個很重要的研究方法。尤其《尚書·禹貢》的例子描述了兩千多年以前的黄河之特徵,其價值比較高。但是這些資料的年代比甲骨文和金文可能要晚數百年,其價值也遠不如甲骨文和金文。

2.3.1 鮑則嶽(William Boltz)的詞族研究方法

鮑則嶽的詞族研究(如1972,1992,1994∶90-125等),幾乎采用了跟藤堂一樣的方法。可惜的是,他對於“河”的詞源没有提出什麽看法,因此我們無法將他的觀點跟張洪明的“大河”説及藤堂的“彎曲之河”説做比較。但是,鑒於我們對詞源研究的方法也感興趣,我們下文將介紹鮑則嶽如何描繪同源詞,看看他跟張氏和藤堂氏的做法有什麽不同。這是爲下一節的討論做準備,在那裏我們將看到古文字學在理解“河”的詞源問題上的作用。

我們先來看看鮑則嶽(1994∶95ff.)提出來的幾個例子:[11]

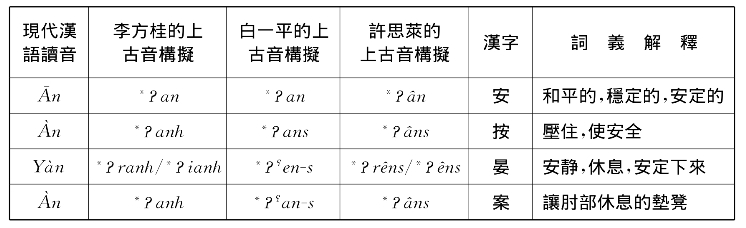

我們可以看到,以上這些字都含有“安”這個聲符,這個字由“宀”(屋頂)和“女”構成,鮑則嶽認爲“女”是個不可再切分的成分,即最小構件(108頁),字形“宀”本身也起着指示語音的作用。[12]

所有這些詞上古都屬元部,都以喉塞音爲聲母。這些詞的常用意義都在表中分别給出。鮑則嶽認爲這些詞的底層意義是“安定,使安定”或者“使人或事物安定的器具(如座位)”。不難看出,有一個共同的意義連結着這些詞,鮑則嶽把這個共同的意義叫作“共同語義”(common semantic denominator;直譯爲“語義公分母”,英文縮寫CSD),跟前面提到的藤堂的“基本義”相似。鮑則嶽用平方根號 來表示這個“共同語義”。因爲在英語中,settle(d)(安定,使安定)和seat(座位)都可以最終追溯到印歐語的詞根*sed-,鮑則嶽就把這個共同語義表示爲

來表示這個“共同語義”。因爲在英語中,settle(d)(安定,使安定)和seat(座位)都可以最終追溯到印歐語的詞根*sed-,鮑則嶽就把這個共同語義表示爲 我不是很確定能否如此使用“共同語義”(CSD,“語義公分母”)這個術語以及平方根

我不是很確定能否如此使用“共同語義”(CSD,“語義公分母”)這個術語以及平方根 這個數學符號,當然,這不過是一套標記法而已。但是,儘管只是表面上的,在這種數學符號和詞源學之間有一點倒是共同的,即“根”的概念。在詞源學上,詞根有時指“詞源”(etymon,詞的原義),即某個不可再做進一步切分的語音形式的最初的或最原始的意思。我想這就是藤堂的“形態基”(morphological base)(藤堂1965∶62-64)和鮑則嶽的“共同語義”(CSD)及根号

這個數學符號,當然,這不過是一套標記法而已。但是,儘管只是表面上的,在這種數學符號和詞源學之間有一點倒是共同的,即“根”的概念。在詞源學上,詞根有時指“詞源”(etymon,詞的原義),即某個不可再做進一步切分的語音形式的最初的或最原始的意思。我想這就是藤堂的“形態基”(morphological base)(藤堂1965∶62-64)和鮑則嶽的“共同語義”(CSD)及根号 (鮑則嶽1994∶97,99頁各處)所要表達的。但是不管藤堂還是鮑則嶽,都不試圖去解釋一個詞族中的成員是怎樣從詞族底層的“形態基”或者詞根中派生出來的,[13]這是他們研究中的一個很大的問題。

(鮑則嶽1994∶97,99頁各處)所要表達的。但是不管藤堂還是鮑則嶽,都不試圖去解釋一個詞族中的成員是怎樣從詞族底層的“形態基”或者詞根中派生出來的,[13]這是他們研究中的一個很大的問題。

因爲找不到鮑則嶽關於“河”的“共同語義”CSD的詞源解釋,我們僅就“安”來比較一下鮑則嶽和藤堂的詞源解釋。儘管藤堂(1965)没有收這個很普通的常用詞,但在他後來編寫的規模更大的字典《漢和大字典》(1978∶347)裏,他對“安”做了一個簡明的解釋:

安是一個會意字,字形描繪的是把一個女人放在其所歸屬的家中的樣子。它含有“按下”的意思,跟[an/*?ans]“按”(壓下)、[an/*?ans]“案”(用於讓肘部休息的墊凳)[這個藤堂的解釋比鮑則嶽的“座位”準確],還有[e/*?at]“遏”(抑制,止住)爲同源詞。

毫無疑問,藤堂會把“安”放在他的第163號詞族中,因爲在他看來,這個詞族的形態基具有*KAT or*KAN這個框架(1965∶597-601)。這個詞族包括15個詞,它們的基本義是“阻礙,阻止”。把這個基本義跟鮑則嶽的共同語義,即CSD  “安定,使安定”(settle[d])以及“座位”(seat)做比較,我們即刻就可以看出兩者之間的完全不同:藤堂的解釋比鮑則嶽的更概括更抽象。藤堂這個詞族有15個詞,鮑則嶽的只有11個。有意思的是,在藤堂和鮑則嶽的詞族中,有6個詞是相同的。[14]總的來説,一個詞族的語義範圍越抽象越概括,所能納入的成員就越多。這涉及我前面對藤堂的詞族的描述,我説它們是“假構”或“假建”的,不是真正“擬構”的。當然“擬構”也帶有假設性,但是“假構”或“假建”和“擬構”有點差别。總之,鮑則嶽的“共同語義”似乎更感性(從某個具體的特别的意義到概括性的意義),而藤堂的基本義是高度理論化的(從概括的意義到具體的特别的意義)。從閲讀實際古代文獻材料的角度來看,藤堂和鮑則嶽的詞源學解釋都有可取之處。在第2.3節中我已經列舉了藤堂引的《公羊傳》和《尚書》的例子,儘管這些例子只是間接地支持了他的觀點。我們也可以舉出很多例子説明鮑則嶽的詞族分析對理解古代文獻很有啓發,鮑則嶽(1992)就是其中一例,在那裏我們可以知道他是怎樣用他重構的共同語義(CSD)來解釋具體的文獻問題的。藤堂和鮑則嶽所提出的詞源解釋,究竟誰的更接近事實呢?换句話説,如果對一個詞源解釋是否更好的判斷標準之一是看它對一個詞族意義的闡釋程度如何,那麽我們是否應該再想出一個解釋呢?我對這些問題的簡短回答都是“不知道”,它們都取決於個人偏好,或者各人對語料的解釋方式。如果僅僅是個怎麽解釋的問題,那麽同樣的原則也適用於評判張洪明所提出的“河”爲“大河”的詞源解釋,然而這個解釋得從年代很晚的文獻資料再倒推1 000多年去解釋“河”的詞源,其實對於這個時代我們有更加第一手的原始資料可以使用,即甲骨文。在任何研究中,帶有個人見解的解釋都是不可避免的,但有一件事情是很清楚的,即我們應該允許盡可能地考慮各種相關因素來分析詞族和重構詞族。

“安定,使安定”(settle[d])以及“座位”(seat)做比較,我們即刻就可以看出兩者之間的完全不同:藤堂的解釋比鮑則嶽的更概括更抽象。藤堂這個詞族有15個詞,鮑則嶽的只有11個。有意思的是,在藤堂和鮑則嶽的詞族中,有6個詞是相同的。[14]總的來説,一個詞族的語義範圍越抽象越概括,所能納入的成員就越多。這涉及我前面對藤堂的詞族的描述,我説它們是“假構”或“假建”的,不是真正“擬構”的。當然“擬構”也帶有假設性,但是“假構”或“假建”和“擬構”有點差别。總之,鮑則嶽的“共同語義”似乎更感性(從某個具體的特别的意義到概括性的意義),而藤堂的基本義是高度理論化的(從概括的意義到具體的特别的意義)。從閲讀實際古代文獻材料的角度來看,藤堂和鮑則嶽的詞源學解釋都有可取之處。在第2.3節中我已經列舉了藤堂引的《公羊傳》和《尚書》的例子,儘管這些例子只是間接地支持了他的觀點。我們也可以舉出很多例子説明鮑則嶽的詞族分析對理解古代文獻很有啓發,鮑則嶽(1992)就是其中一例,在那裏我們可以知道他是怎樣用他重構的共同語義(CSD)來解釋具體的文獻問題的。藤堂和鮑則嶽所提出的詞源解釋,究竟誰的更接近事實呢?换句話説,如果對一個詞源解釋是否更好的判斷標準之一是看它對一個詞族意義的闡釋程度如何,那麽我們是否應該再想出一個解釋呢?我對這些問題的簡短回答都是“不知道”,它們都取決於個人偏好,或者各人對語料的解釋方式。如果僅僅是個怎麽解釋的問題,那麽同樣的原則也適用於評判張洪明所提出的“河”爲“大河”的詞源解釋,然而這個解釋得從年代很晚的文獻資料再倒推1 000多年去解釋“河”的詞源,其實對於這個時代我們有更加第一手的原始資料可以使用,即甲骨文。在任何研究中,帶有個人見解的解釋都是不可避免的,但有一件事情是很清楚的,即我們應該允許盡可能地考慮各種相關因素來分析詞族和重構詞族。

作爲本小節的總結,我們可以説,有兩個方法可以探討“河”的詞源。一個是許思萊采用的方法——基於語音對應規則,並結合構詞過程和語義關係以及考古學和歷史學證據。但是,他所總結的三個關於“河”的詞源解釋(見上文)都靠不住。另一條路子是張洪明、藤堂、鮑則嶽所采用的方法——基於漢語内部證據。這條路子也有問題。“大河”説是建立在《説文》《方言》等漢代(大約公元1—2年)材料之上的,用這些材料來解釋商代的漢語(大約公元前1230—前1050年),從時間上看,這種做法顯然不合適,因爲兩者之間的年代間隔超過了1 000年。“彎曲如鈎的河流”這個詞源解釋的弊端是其所提煉的基本義或共同語義(CSD)在範圍上過於自由。换句話説,這個解釋的框架太寬泛了,不能使人確切地理解詞族成員之間的語義關係,更别説借此找出語音的對應關係和構詞的過程了。關於這點,我們已經通過比較藤堂和鮑則岳對“安”的詞源解釋説明了,藤堂認爲“安”所屬的詞族含有“按下,按住”的基本義,而鮑則嶽的這個詞族的“共同語義”是 但我已經提過,藤堂和鮑則嶽的詞源探討方法有個優點,用縝密方法得出來的有關某個詞的詞源解釋常常能够使這個詞在古典文獻中的意思明瞭起來。在這一點上,前一個方法應該可以做得一樣好,但也許因爲它必須依賴於對其他語言的瞭解程度,而那些語言缺乏像漢語那樣深厚的語文學研究傳統,有關它們的辭典在年代上也晚得多,所以它對閲讀實際的文獻資料來説就幾乎没有什麽幫助。這是我在閲讀甲骨文或金文時常有的驚歎之感。

但我已經提過,藤堂和鮑則嶽的詞源探討方法有個優點,用縝密方法得出來的有關某個詞的詞源解釋常常能够使這個詞在古典文獻中的意思明瞭起來。在這一點上,前一個方法應該可以做得一樣好,但也許因爲它必須依賴於對其他語言的瞭解程度,而那些語言缺乏像漢語那樣深厚的語文學研究傳統,有關它們的辭典在年代上也晚得多,所以它對閲讀實際的文獻資料來説就幾乎没有什麽幫助。這是我在閲讀甲骨文或金文時常有的驚歎之感。

3.河的古文字學闡釋

3.1 導言

現在我們把側重點從語言學轉向古文字學。第一節曾提到,中國古文字學涉及文字的創造者是怎麽試圖用圖像來表達詞語。雖然説到了武丁(商朝的第21位王)時期(約公元前1230—前1170年)詞和字的關係已經基本上約定俗成並且固定下來,但此時及後來的契刻者一定仍然保持着原先文字創造者留下來的傳統。由於古文字是圖像式的,它們反映的是商周契刻者所記録下來的詞的含義,有時也揭示了文字創造者最初的設計和意圖。

以此爲前提,讓我們來看看幾個“河”字的寫法:

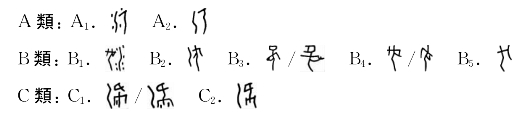

我收集了“河”字的各種寫法,然後按結構特點對它們進行分類。一開始我没有太在意每個“河”字出現的卜辭所歸屬的貞人組以及其他所關聯到的時代問題,[15]我只是專注圖像字本身,試圖探尋出隱藏在每個字的外形之下的造字意圖。根據我的類型學分類,“河”字的寫法基本上可分爲A、B、C三類。A、C類還可各分出一個次類(A2、C2),B類可再分出四個次類(B2、B3、B4和B5)。可以説,用於辨别這些類别的標準可被稱爲“構形法”,它是基於字的結構特徵的(即一個字的構成成分和筆劃安排)。[16]例如,就A 2  來説,其中“水”的字符没有那些短豎的筆劃。這樣,我們可以把A2看成是A1的簡體。换個説法,契刻者在刻寫這個“河”字時修改了傳統的寫法,因爲已成固定寫法的A1不會因爲這麽改寫而造成表達上的混亂。就這點而言,它是非結構性的。同樣的,B3、B4和B5所代表的變體也是程度漸進的省略或簡化體。[17]C1和C2也是如此。但是有人對此持相反意見,認爲這個“省略”或“簡化”的假説並不正確,實際上,這些不同寫法的“河”字反映的是一個“繁化”或者“增畫”的過程,也就是説,它是從最簡單的那個圖像字開始,然後逐漸增加筆劃成爲最後固定下來的那個形式。不過這種觀點很難解釋以下這些金文字的圖像字:

來説,其中“水”的字符没有那些短豎的筆劃。這樣,我們可以把A2看成是A1的簡體。换個説法,契刻者在刻寫這個“河”字時修改了傳統的寫法,因爲已成固定寫法的A1不會因爲這麽改寫而造成表達上的混亂。就這點而言,它是非結構性的。同樣的,B3、B4和B5所代表的變體也是程度漸進的省略或簡化體。[17]C1和C2也是如此。但是有人對此持相反意見,認爲這個“省略”或“簡化”的假説並不正確,實際上,這些不同寫法的“河”字反映的是一個“繁化”或者“增畫”的過程,也就是説,它是從最簡單的那個圖像字開始,然後逐漸增加筆劃成爲最後固定下來的那個形式。不過這種觀點很難解釋以下這些金文字的圖像字: (何父乙卣,商代),

(何父乙卣,商代), (何兄日壬尊,商代),

(何兄日壬尊,商代), (子何爵,商代),

(子何爵,商代), (子何爵,商代),

(子何爵,商代), (何尊,西周早期)等。也就是説,這些字的整體構成應該一開始就是目前的樣子的,不會開始只有身子,後來再把頭、胳膊、手,以及肩上的斧頭/擔子等元素添加上去。

(何尊,西周早期)等。也就是説,這些字的整體構成應該一開始就是目前的樣子的,不會開始只有身子,後來再把頭、胳膊、手,以及肩上的斧頭/擔子等元素添加上去。

3.2 三種主要類型寫法的背景知識

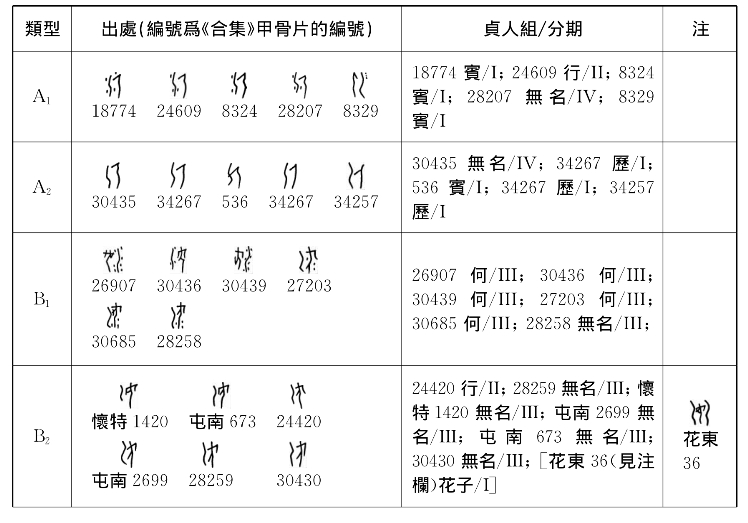

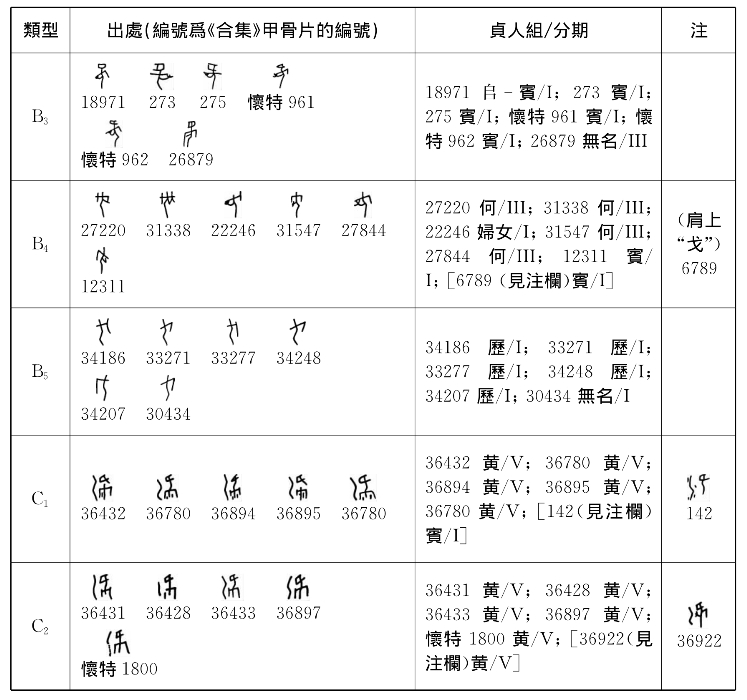

針對每一種類型的“河”字,我們在表1中列出了更多的例子,同時也把每個圖像字出現的上下文提供出來(表1後),希望它們有助於對問題的理解。

表1

續 表

自然有人會質疑:表中這些字全都是“河”的各種變體嗎?我認爲它們全都是。這裏我將討論在一些學者看來還不確定的例子(如《詁林》1328,1329/2.1281—1292頁;1322/3.1279頁),並提出它們之所以是“河”的理由。這種不確定的例子有兩種情況:B3類和C類中的所有例子。讓我們先來看看C類,我們知道C1和C2都只出現在第五期(帝乙帝辛時期)黄組卜辭中。這些寫法的“河”都出現在“在”字的後面,指一個地名,如:

(1)癸巳卜,在 貞,王旬亡

貞,王旬亡 (禍)。 《合集》36780黄組

(禍)。 《合集》36780黄組

在癸巳這天占卜,我們在 驗證[以下命辭是否違背卜骨的神靈]:在下個旬中,王不會有災禍。

驗證[以下命辭是否違背卜骨的神靈]:在下個旬中,王不會有災禍。

(2)辛未卜,在 貞,今夕

貞,今夕 (師)不

(師)不 。 《合集》36428黄組

。 《合集》36428黄組

在辛未這天占卜,我們在 驗證[以下命辭是否違背卜骨的神靈]:今天晚上我們的軍隊不會被驚擾(動摇)。

驗證[以下命辭是否違背卜骨的神靈]:今天晚上我們的軍隊不會被驚擾(動摇)。

例(1)中的 是C1中的一個代表,例(2)中的

是C1中的一個代表,例(2)中的 是C2中的一個代表。因爲兩者出現的語法環境一樣,它們可以被看成是同一個字的變體。從圖像字的設計來看,怎麽解釋那些出現在C1(右邊)的短豎呢?我的看法是,既然C類中没有一個字是把表示“水”的短豎加到表河流特徵的上的,那麽可以認爲,這些短豎一定是被移到右邊的字符去了。同樣的情況在B1類中也可以看到,如:

是C2中的一個代表。因爲兩者出現的語法環境一樣,它們可以被看成是同一個字的變體。從圖像字的設計來看,怎麽解釋那些出現在C1(右邊)的短豎呢?我的看法是,既然C類中没有一個字是把表示“水”的短豎加到表河流特徵的上的,那麽可以認爲,這些短豎一定是被移到右邊的字符去了。同樣的情況在B1類中也可以看到,如: ,

, ,

, →

→ ,

, ,

, 。我們可以對這些短豎移動的内在動因進行猜測,但是此刻我並不想涉及這個問題。至少一件事情是可以肯定的:不管是B1和B2,A1和A2,還是C1和C2,契刻者都對“河”的傳統寫法做了修改,通過去掉或者移動那些短豎。可以想像,這些修改一定没有引起表達上的混淆,所以才會有這些省略或簡化的寫法。儘管《合集》和《詁林》都没給出C1和C2的隸定形式,但我認爲C類諸字代表的都是“河”(黄河)(見3.3.2)。如果我們把它們直接轉成一個現代漢字的形式的話,那麽它應該是

。我們可以對這些短豎移動的内在動因進行猜測,但是此刻我並不想涉及這個問題。至少一件事情是可以肯定的:不管是B1和B2,A1和A2,還是C1和C2,契刻者都對“河”的傳統寫法做了修改,通過去掉或者移動那些短豎。可以想像,這些修改一定没有引起表達上的混淆,所以才會有這些省略或簡化的寫法。儘管《合集》和《詁林》都没給出C1和C2的隸定形式,但我認爲C類諸字代表的都是“河”(黄河)(見3.3.2)。如果我們把它們直接轉成一個現代漢字的形式的話,那麽它應該是 。這是一個非歷史延續性字(HDC),根據上表中C2的注欄中的

。這是一個非歷史延續性字(HDC),根據上表中C2的注欄中的 圖像字,直接轉寫成

圖像字,直接轉寫成 是説得通的。這個字一般用作人名,如在以下的卜辭中:

是説得通的。這個字一般用作人名,如在以下的卜辭中:

(3)……戌卜,在非貞,其……(乎) 叀牛。在[十月]又一。 《合集》36922黄組/V

叀牛。在[十月]又一。 《合集》36922黄組/V

……戌這天占卜,我們在非驗證(下述提議以求得明智決定):在……[準備祭牲]時,我們召唤 ;應該是一隻牛用的。時值十一月。

;應該是一隻牛用的。時值十一月。

儘管地名和人名/族名在甲骨文經常用同一個字來指代,但有時它們的寫法會多少有些不同。 就是一個例子,用作地名或神名的時候,它通常寫成

就是一個例子,用作地名或神名的時候,它通常寫成 /

/ (C類)。類似的例子還有字,這是多次出現在第一期賓組卜辭中的一個貞人的名字。作人名時,這個字一般寫作

(C類)。類似的例子還有字,這是多次出現在第一期賓組卜辭中的一個貞人的名字。作人名時,這個字一般寫作 (13528)、

(13528)、 (《綴合》213)、

(《綴合》213)、 (11649)等。但作地名(的家鄉?)時,就會寫作

(11649)等。但作地名(的家鄉?)時,就會寫作 或

或 ,例如:

,例如:

(4)甲戌卜,争貞,我勿將自兹邑 賓,祀乍若。 《合集》17525(關於

賓,祀乍若。 《合集》17525(關於 ,參看《合集》17529)

,參看《合集》17529)

甲戌這天占卜,争驗證(下述提議以求得明智決定):如果我們不從 這座城邑開始供奉犧牲和舉行賓祀,神會成全我們[不供奉犧牲]。[18]

這座城邑開始供奉犧牲和舉行賓祀,神會成全我們[不供奉犧牲]。[18]

很有可能 或

或 是基礎、原形,而常見到的貞人名

是基礎、原形,而常見到的貞人名 、

、 、

、 等是變體。

等是變體。

還有一個跟地名有關的圖像字是 (也是一個神、自然神的名)。有些學家把它隸定成“沈”,但這是不正確的。[19]這個字是B2類中的一個,它既是B1也是B3(

(也是一個神、自然神的名)。有些學家把它隸定成“沈”,但這是不正確的。[19]這個字是B2類中的一個,它既是B1也是B3( 的右邊被分離了)的簡寫。這個寫法一般用作地名/神名,用作人名時寫法有所不同,如:

的右邊被分離了)的簡寫。這個寫法一般用作地名/神名,用作人名時寫法有所不同,如:

(5)壬戌卜,(行)貞,今夕亡禍。在 。 《合集》24420行组/II

。 《合集》24420行组/II

壬戌這天占卜,行驗證[以下命辭是否違背卜骨的神靈]:今晚我們不會有災禍。在 。

。

(6)癸亥卜,賓貞,令

乎

乎 小臣必卒。《懷特》961賓組/I(有關第三期的例子,參看B3 《合集》26879)

小臣必卒。《懷特》961賓組/I(有關第三期的例子,參看B3 《合集》26879)

癸亥這天占卜,賓(向此龜的守護神)驗證[下述提議以求得明智的決定]:當我們命令 與

與 召唤

召唤 的小臣時,一定要迅速。

的小臣時,一定要迅速。

還有一個很好的例子可以説明契刻者通過在圖像字上做些微小變化來區别地名和人名,但這個例子我將留到3.3.1再討論(在3.3.2.1中,我將詳盡闡述它的古文字學意義)。從第一期到第五期卜辭(甚至到西周時期)例(6)中的 很可能一直用作族名或某個特定時期代表某個群體的人名,有些學者把它隸定爲“何”。裘錫圭(1992:78)已經講到“何”的初文是

很可能一直用作族名或某個特定時期代表某個群體的人名,有些學者把它隸定爲“何”。裘錫圭(1992:78)已經講到“何”的初文是 。關於這個字,我想指出兩點。首先,結構元素跟楷書“何”完全對等的古文圖像字要到戰國時代(公元前403年—公元前221年)才出現(參看本頁注釋[20])。其次,

。關於這個字,我想指出兩點。首先,結構元素跟楷書“何”完全對等的古文圖像字要到戰國時代(公元前403年—公元前221年)才出現(參看本頁注釋[20])。其次, 這個形式(B4類中的一個)是B3類各字的簡略寫法。如果比較

這個形式(B4類中的一個)是B3類各字的簡略寫法。如果比較 和

和 ,我們可以清楚地看到這兩個字的人頭部分是個簡化的過程而不是增繁的過程,即

,我們可以清楚地看到這兩個字的人頭部分是個簡化的過程而不是增繁的過程,即 是最初的形式。那麽

是最初的形式。那麽 應該隸定爲旡+=,而不是“何”,也不是“可”。即正如唐蘭(1976[1995]∶187)指出的那樣,“何”的初文應該是。這個最初的形式後來到戰國時期就被廢棄了,被“何”取而代之。②我們也可以通過金文中的

應該隸定爲旡+=,而不是“何”,也不是“可”。即正如唐蘭(1976[1995]∶187)指出的那樣,“何”的初文應該是。這個最初的形式後來到戰國時期就被廢棄了,被“何”取而代之。②我們也可以通過金文中的 (同簋,西周中期)或

(同簋,西周中期)或 (何簋,西周晚期)來證明是個正確的隸定形式。毫無疑問,

(何簋,西周晚期)來證明是個正確的隸定形式。毫無疑問, 隸定作,跟具有可比性。[21]

隸定作,跟具有可比性。[21]

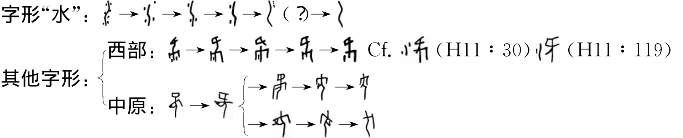

對以上的分析做個小結,我把構成字的每個成分的演變途徑列出,以顯示它們的簡化過程:

除了“水”這個字形以外,其他字形看起來有三個不同的發展途徑。這裏我只給出了兩種:“西部”的和“中原”的(第三種見下一節)。我把第一種叫“西部”,是因爲以上所引圖像字形出自周原卜辭(H11∶30、H11∶119)。第二種之所以叫“中原”,是根據“預設”的原則。[22]“中原”系列描繪的是肩扛一根扁擔的人形,而在西部系列中,没有描繪手臂扶住扁擔上的樣子,但有一個特點很突出,即人臉是向後或轉向一邊的(這個特點很像甲骨文中的 /

/ ,“旡”的前身)。[23]另外,在中原系列中,我在

,“旡”的前身)。[23]另外,在中原系列中,我在 字之後安置了一個分岔的符號,表示這個字形後來分出兩條不同的發展路徑。[24]還有一點很重要,這就是,不要把這些用箭頭表示的發展過程跟歷史演變混淆起來。那些箭頭表示的是圖像字結構的簡化過程,它允許有地域的、功能的,或者個體的差異存在(這些全都源於各自的傳統)。這關係到如何解釋這些圖像字以及最終怎麽解釋“河”字。

字之後安置了一個分岔的符號,表示這個字形後來分出兩條不同的發展路徑。[24]還有一點很重要,這就是,不要把這些用箭頭表示的發展過程跟歷史演變混淆起來。那些箭頭表示的是圖像字結構的簡化過程,它允許有地域的、功能的,或者個體的差異存在(這些全都源於各自的傳統)。這關係到如何解釋這些圖像字以及最終怎麽解釋“河”字。

3.3 “河”的古文字學新闡釋

在介紹了本文涉及的一些古文字的情況之後,我們終於可以言歸正傳了。我們將在3.3.1和3.3.2兩小節討論“河”的古文字學解釋,接下來的第4節是本文的結論部分。

前面我説過“河”字有三個書寫傳統,在上小節中我已經談了其中的兩個,這裏我想談談第三個。在我看來,實際上,在這第三個書寫傳統中,有一個字形的寫法既不同於西部的傳統,也跟中原的傳統不一樣,這就是A類中的 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 等圖像字。從現在開始,我把這個字形叫作“可”,是“河”的右半邊。如果這個看法是正確的,那就意味着我們不能把表1中A、B、C三類的所有圖像字解釋爲同一個字,因爲如果是同一個字,這些字最初的造字意圖就無法得到解釋。關於這一點,我們在3.3.2節將會進一步展開討論,下面我先談談一些基本的問題。

等圖像字。從現在開始,我把這個字形叫作“可”,是“河”的右半邊。如果這個看法是正確的,那就意味着我們不能把表1中A、B、C三類的所有圖像字解釋爲同一個字,因爲如果是同一個字,這些字最初的造字意圖就無法得到解釋。關於這一點,我們在3.3.2節將會進一步展開討論,下面我先談談一些基本的問題。

康殷(1979∶441)曾提出 (可)是從

(可)是從 提取分離出來的。

提取分離出來的。 正好是

正好是 (同簋,西周中期;可隸定爲)的上半部分。這個提取分離的理論不太可信。在甲骨文中,我們見到許多“可”的例子,與其説

(同簋,西周中期;可隸定爲)的上半部分。這個提取分離的理論不太可信。在甲骨文中,我們見到許多“可”的例子,與其説 是從

是從 提取分離出來的,還不如説

提取分離出來的,還不如説 是作爲聲符加到

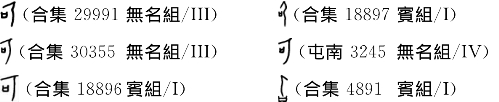

是作爲聲符加到 中的,這種看法似乎更有道理一些。讓我們來看看甲骨文中一些“可”字的寫法吧:

中的,這種看法似乎更有道理一些。讓我們來看看甲骨文中一些“可”字的寫法吧:

在這些例子中,最突出的特徵是每個圖像字都含有一個彎曲的,稍稍有點弓圖像字狀的筆劃,其實,加藤常賢(1970∶165)、徐中舒(1988∶506)、季旭昇(2001∶646)等學者早就注意到這個重要特徵了。這是B類和C類字中没有的。現在我們來看看表1中的B、C兩類字,如果我們把人形肩上的扁擔及上面的擔子提取出來的話,得到的就是 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 等。它們代表的是“扁擔”的字形,跟A類當中的字形“可”(

等。它們代表的是“扁擔”的字形,跟A類當中的字形“可”( 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 )完全没有關係。[25]

)完全没有關係。[25]

關於“可”字,學者們提出過各種解釋,我最贊同的是屈萬里(1961∶3079/398頁)的看法,他説:“ ,卜辭斤字從之。按:其初誼當斧柯之形,借用爲可否之可。卜辭亦有加口旁作

,卜辭斤字從之。按:其初誼當斧柯之形,借用爲可否之可。卜辭亦有加口旁作 ……”即

……”即 這個字最初的意義應該是“斧頭的把柄”,後來假借爲“可否”之“可”。甲骨文也有加“口”的“可”,如

這個字最初的意義應該是“斧頭的把柄”,後來假借爲“可否”之“可”。甲骨文也有加“口”的“可”,如 。[26]如果字形“扁擔”(

。[26]如果字形“扁擔”( 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 等)確實如我所分析,是指扛在肩上的carrying pole(扁形棍條),那麽造字者在它和表斧頭或者錛子的“可”(

等)確實如我所分析,是指扛在肩上的carrying pole(扁形棍條),那麽造字者在它和表斧頭或者錛子的“可”( 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 )之間是做了清楚的區别的(參看31頁注釋②)。總而言之,没有必要把斧頭或者錛子扛在肩上,因爲這是一種拿在手中的工具,正如(《合集》9480賓組/I)這個圖像字所示,這也解釋了字形“扁擔”的圖像字中没有一個是描繪了手形的,因爲“carrying pole”必須放在肩上來挑東西。

)之間是做了清楚的區别的(參看31頁注釋②)。總而言之,没有必要把斧頭或者錛子扛在肩上,因爲這是一種拿在手中的工具,正如(《合集》9480賓組/I)這個圖像字所示,這也解釋了字形“扁擔”的圖像字中没有一個是描繪了手形的,因爲“carrying pole”必須放在肩上來挑東西。

3.3.1 含有字形“斤”的兩個甲骨文字

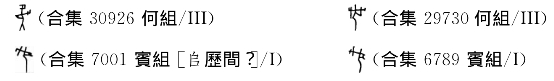

在甲骨文中,有幾個含有字形“斤”的字,下面我舉出兩個來支持3.3節中的分析:新(應隸作“ ”)[27]和兵。

”)[27]和兵。

1)新( ):

):

(合集15790賓組/I)

(合集15790賓組/I)  (合集24951出組/II)

(合集24951出組/II)  (合集22924出組/I)

(合集22924出組/I)

(合集13571賓組/I)

(合集13571賓組/I)  [28](合集24950出組/II)

[28](合集24950出組/II)  (合集22073午組/I)

(合集22073午組/I)

該字左半邊是“辛”(xin/*sjin)字,很顯然是個聲符,因爲“新”的上古音也是*sjin,通常認爲這個圖像字所描繪的是一種鑿子。“斤”也是一種用於劈、砍、削的工具,所以它們在語義上是有聯繫的(同義詞)。[29]這麽分析顯然是合理的: 是斧頭或錛子,甲骨文的

是斧頭或錛子,甲骨文的 (斤)上面的箭頭具有一種“指示”功能,即指示斧刃所砍的目標。有意思的是,斧柄或錛子柄的上部分是彎曲的,略微彎向斧刃的方向,而斧刃也是往内偏向把柄的,這種形狀和角度一定是爲了達到某種功用而設。根據季旭昇(2001∶646)的報告,1957年中國考古學家在河南信陽長臺關的楚墓中發現了一把銅錛,有着彎曲的漆木把柄。他説:“這把銅斧的形狀——通過一個長方形的穿孔(銎)固定在斧柄上——跟甲骨文中的

(斤)上面的箭頭具有一種“指示”功能,即指示斧刃所砍的目標。有意思的是,斧柄或錛子柄的上部分是彎曲的,略微彎向斧刃的方向,而斧刃也是往内偏向把柄的,這種形狀和角度一定是爲了達到某種功用而設。根據季旭昇(2001∶646)的報告,1957年中國考古學家在河南信陽長臺關的楚墓中發現了一把銅錛,有着彎曲的漆木把柄。他説:“這把銅斧的形狀——通過一個長方形的穿孔(銎)固定在斧柄上——跟甲骨文中的 字簡直一模一樣。”[30]

字簡直一模一樣。”[30]

上面列出的新( )字均用作形容詞,修飾“鬯”和“寢”等名詞,我是特意挑出這種用法的“新”字的。當它用作人名時,契刻者會稍稍改變它的寫法,把表示手的“又”添加上。在3.2節中,我們曾舉過幾個例子來説明契刻者爲了表示不同的用法將一個字的寫法稍作改變,如地名的

)字均用作形容詞,修飾“鬯”和“寢”等名詞,我是特意挑出這種用法的“新”字的。當它用作人名時,契刻者會稍稍改變它的寫法,把表示手的“又”添加上。在3.2節中,我們曾舉過幾個例子來説明契刻者爲了表示不同的用法將一個字的寫法稍作改變,如地名的 /

/ 和人名的

和人名的 /

/ ;地名的

;地名的 /

/ /

/ 和人名的

和人名的 /

/ /

/ (又見32頁注釋②)。同樣,當“新”用作人名時,則寫作

(又見32頁注釋②)。同樣,當“新”用作人名時,則寫作 ,如下面的例子:

,如下面的例子:

(7)乙酉卜,禦 (

( )于父戊白豭。 《合集》22073午組/I

)于父戊白豭。 《合集》22073午組/I

乙酉這天占卜:我們應該爲 向父戊舉行禦祀典,用一頭白豭作爲犧牲。

向父戊舉行禦祀典,用一頭白豭作爲犧牲。

如果 是斤(斧頭,錛子),那麽添加“又”(手)變成

是斤(斧頭,錛子),那麽添加“又”(手)變成 是很合理的。注意這裏契刻者對

是很合理的。注意這裏契刻者對 、

、 、

、 等圖像字所做的改動:

等圖像字所做的改動: 從右邊移到了左下角。

從右邊移到了左下角。

2)兵:

(合集7204賓組/I)

(合集7204賓組/I)  (合集9468賓組/I)

(合集9468賓組/I)  (屯南942無名組/III)

(屯南942無名組/III)

(合集9469賓組/I)

(合集9469賓組/I)  (合集7205賓組/I)

(合集7205賓組/I)

在上面這些例子中,“斧頭”(比錛子大一些和笨重一些)是用雙手把握的,這些圖像字形象地描繪了“斧頭是一種用雙手舉着揮砍東西的工具”或者“揮舞斧頭砍東西”這個動作。[31]但是如果 (斤)是比斧頭小的錛子,跟信陽楚墓發現的那把大小一樣(柄長28.0釐米,柄直徑2.1—2.4釐米),那麽用一隻手來把握操作就可以了,如(合集9480)字表示的就是這個意思。但是,在甲骨文卜辭中,以上被釋爲“兵”的字是一個名詞,意思是“武器;士兵”,例如:

(斤)是比斧頭小的錛子,跟信陽楚墓發現的那把大小一樣(柄長28.0釐米,柄直徑2.1—2.4釐米),那麽用一隻手來把握操作就可以了,如(合集9480)字表示的就是這個意思。但是,在甲骨文卜辭中,以上被釋爲“兵”的字是一個名詞,意思是“武器;士兵”,例如:

(8a)貞出 (兵)若。 《合集》7204賓組/I

(兵)若。 《合集》7204賓組/I

驗證[下述提議以求得明智的決定]:如果我們出兵,我們會得到帝的許可。

(8b)貞勿出 (兵)。 《合集》7205賓組/I

(兵)。 《合集》7205賓組/I

驗證[下述提議以求得明智的決定]:我們不應該出兵。

(9)貞易(賜)黄 (兵)。 《合集》9468賓組/I

(兵)。 《合集》9468賓組/I

驗證[下述提議以求得明智的決定]:我們應該賜給黄武器。

3.3.2 A、B、C類字的進一步分析

在3.2節中,我根據表1 C2行注欄中的 (《合集》36922),把C2類中的所有字都解釋成

(《合集》36922),把C2類中的所有字都解釋成 的變體。我這麽解釋還有另外一個的原因:所有的C類字,不管C1還是C2,都是表示地名的名詞(典型的用例是前面加個“在”字),而

的變體。我這麽解釋還有另外一個的原因:所有的C類字,不管C1還是C2,都是表示地名的名詞(典型的用例是前面加個“在”字),而 多用作人名。這很值得我們注意,换句話説,表示人名時,契刻者便對

多用作人名。這很值得我們注意,换句話説,表示人名時,契刻者便對 和

和 等的寫法做一些修飾和改動,把

等的寫法做一些修飾和改動,把 中表示“扁”的字形

中表示“扁”的字形 的左半邊替代成表示手的

的左半邊替代成表示手的 。[32]前面説過,“扁”字形

。[32]前面説過,“扁”字形 描繪的是一根兩頭荷着“擔子”的扁擔。從

描繪的是一根兩頭荷着“擔子”的扁擔。從 的圖像字來看,這似乎是唯一可能的解釋。所以我認爲,這種改動説明

的圖像字來看,這似乎是唯一可能的解釋。所以我認爲,這種改動説明 和

和 /

/ 是同一個字,儘管

是同一個字,儘管 用作人名,後來又用作地名。毫無疑問,表示“水”的字形是個義符,而

用作人名,後來又用作地名。毫無疑問,表示“水”的字形是個義符,而 是人的側面輪廓,臉朝後看,或把臉扭開[

是人的側面輪廓,臉朝後看,或把臉扭開[ /

/ (旡)的初文]。這個特點像是描繪人挑擔時回頭查看後面擔子的樣子。如果我們隸定

(旡)的初文]。這個特點像是描繪人挑擔時回頭查看後面擔子的樣子。如果我們隸定 /

/ 的話就會是

的話就會是 ,這等同於、和河。

,這等同於、和河。

重新審查A類字(包括A1和A2)之後,我們更確信它們跟B、C兩類没有什麽共同點(除了都含有“水”這個義符以外,但這點不在我們的考慮範圍内,可以忽略不計)。A類字,既没有人的形象,也没有扁擔的樣子。所以,我們可以比較有把握地判斷,A類跟B、C兩類在圖像字的設計上有根本不同的意圖。我已經多次解釋了B、C類字的造字意圖,那麽A類字的造字意圖又是什麽呢?字形“可”( )的直接隸定形式是,[33]但不同於甲骨文的“可”字(

)的直接隸定形式是,[33]但不同於甲骨文的“可”字( 、、

、、 、

、 、

、 、

、 ),A類中的“可”没有“口”這個字符。這個始終如一的特點非常重要。我們前面説過,添加“口”是爲了消減這個字原有的語義(desemanticization),使其成爲一個聲符。既然没有“口”,那麽A類的“可”(

),A類中的“可”没有“口”這個字符。這個始終如一的特點非常重要。我們前面説過,添加“口”是爲了消減這個字原有的語義(desemanticization),使其成爲一個聲符。既然没有“口”,那麽A類的“可”( )的語義成分就不應該是被減掉了的,而是相反的情況。我們之前采用了屈萬里(1961∶3079/398頁)對

)的語義成分就不應該是被減掉了的,而是相反的情況。我們之前采用了屈萬里(1961∶3079/398頁)對 的解釋,認爲這個圖像字描繪的是斧子或錛子彎曲的把柄。如果這種解釋是正確的,那麽,造字者在創造“河”字時選用“

的解釋,認爲這個圖像字描繪的是斧子或錛子彎曲的把柄。如果這種解釋是正確的,那麽,造字者在創造“河”字時選用“ ”這個字符,一定是有所用意的,那就是,要把“斧子或錛子彎曲的把柄”這層意思滲透進去(參看3.3.1[1]

”這個字符,一定是有所用意的,那就是,要把“斧子或錛子彎曲的把柄”這層意思滲透進去(參看3.3.1[1] /新(

/新( );3.3.1[2]

);3.3.1[2] /兵)。

/兵)。

最後,我們再來看看B、C類字中那個肩上扛着東西的人形,他肩上扛的是什麽呢?對此,學者們提出過兩個似乎同樣合理的解釋,不過其中一個能解釋更多的甲骨文例子。到目前爲止,我們都把人肩上扛着的那個東西解釋成一根一頭或者兩頭都有擔子的扁擔,我們把它分析作字形“扁”。但是還有一個解釋,是由郭沫若(1937∶111a)首先提出來的——這個字形描繪的不是一根“扁擔”而是一把“戈”。郭沫若把 隸定爲,並把其中的

隸定爲,並把其中的 解釋爲“戈”。這種看法得到于省吾(1940 43∶三編,7下—8上)等學者(如姚孝遂《詁林》∶1328/1291頁)的贊同。爲了支持這種觀點,于省吾舉出了

解釋爲“戈”。這種看法得到于省吾(1940 43∶三編,7下—8上)等學者(如姚孝遂《詁林》∶1328/1291頁)的贊同。爲了支持這種觀點,于省吾舉出了 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 這些例子(表1∶B4類中的大多數圖像字),他認爲這些字“均象人荷戈形”。我覺得這種看法可以商榷,B4中的

這些例子(表1∶B4類中的大多數圖像字),他認爲這些字“均象人荷戈形”。我覺得這種看法可以商榷,B4中的 和

和 可以看作是B3中的

可以看作是B3中的 和

和 的簡化形式,後兩個圖像字中的

的簡化形式,後兩個圖像字中的 或者

或者 所描繪的是“扁擔”末端的“擔子”。同樣,

所描繪的是“扁擔”末端的“擔子”。同樣, 、

、 (《合集》27843)及

(《合集》27843)及 可以看作是

可以看作是 和

和 的簡化形式(後者也見於表1∶B3行)。總之,這裏的

的簡化形式(後者也見於表1∶B3行)。總之,這裏的 和

和 看起來一點也不像“戈”。

看起來一點也不像“戈”。

但是,甲骨文中確實有一些圖像字“象人荷戈形”,除了前面所引的出現於商代青銅器上的 (何父乙卣,商代)以外,[34]下面這些甲骨文字與這個金文圖像字也具有明顯相似的構形特點:

(何父乙卣,商代)以外,[34]下面這些甲骨文字與這個金文圖像字也具有明顯相似的構形特點:

前兩字在第三期卜辭中用作貞人的名字,後兩字用作人名或族名。但這四個形式都用作人名,這使我們有必要重申對前面提到的觀點,即“標誌性特徵在人名中很常見,而且這種標誌是以圖像的方式來實現的”(參看32頁注釋②)。

根據以上的分析,我們似乎很有理由做這個的假設:“河”字在當時有兩種書寫傳統,一種可假稱爲“銅器銘文”,另一種可假稱爲“甲骨文”。[35]這種假設最終能否站得住腳,不是本文所要回答的,但是從第五期甲骨卜辭和同時期的晚商銅器銘文中存在的構形上的和書法上的區别來看,這種假設不無道理。

關於第3節的簡短小結,見第4節結論中的第二段,又可見第1節引論中的最後一段。

4.結 論

通過前面的分析,我們已經看出以往提出的有關“河”的詞源解釋都存在嚴重的問題。從語音對應規則、語義關係以及考古學證據上看,“河”跟藏緬語-藏語書面的rgalba(過河)爲同源詞的假説,以及“河”是蒙古語γol(河)的借詞的假説,都缺乏可信性。

而基於傳統訓詁學的“河”的詞源解釋也存在很多問題,主要表現在以下兩個方面:“大河”説是建立在年代很晚的漢代材料《説文》和《方言》(大約公元1—2年)的基礎之上的,“曲河”説(儘管黄河之形的確“彎曲如鈎”,稱之爲“河”確實名副其實)所提出的“基本義”或“共同語義”太過寬泛,即它的解釋範圍過大,正如“安”的詞源解釋所反映的那樣。這一點對“大河”説也適用;“彎曲如鈎,河水勉强流過那個鈎子”的説法跟“大河”説是互相矛盾的。

由於很難在音韻和形態重構的基礎之上來確定上古漢語詞源學的時間深度,我們將漢語詞源學重新定義爲:運用語言學和古文字學的證據來研究詞語的最早使用意義的學問。這裏提出的最基本的假設是,商代和西周初期的契刻者也許是通過體現造字者設計和意圖的圖像字來記録他們所寫的詞的(也就是説,商周時代的漢字,在圖像字的圖像結構上依然保留着漢字初創時的設計和意圖)。表1中的形態學分類表明“河”的寫法可分爲A、B、C三類。我認爲A類跟B、C兩類是根本不同的。雖然這三類圖像字所代表的都是同一個詞:*gal,*gaj,*g i河,A類圖像字的圖像設計是選用了字符“水”(

i河,A類圖像字的圖像設計是選用了字符“水”( /

/ )作爲義符,以及字符“可”(

)作爲義符,以及字符“可”( /

/ )作爲聲符,同時也表達“錛子把柄的彎曲形狀”的意思,即*kal,*kaj,*k

)作爲聲符,同時也表達“錛子把柄的彎曲形狀”的意思,即*kal,*kaj,*k i柯。我們已經從古文字學以及考古學的證據來證明了這點。如果這是正確的,那麽黄河之所以被稱爲“河”就是因爲它的形狀看起來像錛子的把柄。這也可以通過命名法(nomenclature)獲得,但是它不同於藤堂的“彎曲如鈎”的理論,也不同於他所重構的“形態基”,他的重構得出了“彎曲如鈎,水細細地貫穿流過鈎形的河道,這就是黄河之所以被稱作‘河’的原因”的結論。至於其他兩類,我認爲它們所含有的字形

i柯。我們已經從古文字學以及考古學的證據來證明了這點。如果這是正確的,那麽黄河之所以被稱爲“河”就是因爲它的形狀看起來像錛子的把柄。這也可以通過命名法(nomenclature)獲得,但是它不同於藤堂的“彎曲如鈎”的理論,也不同於他所重構的“形態基”,他的重構得出了“彎曲如鈎,水細細地貫穿流過鈎形的河道,這就是黄河之所以被稱作‘河’的原因”的結論。至於其他兩類,我認爲它們所含有的字形 /

/ /

/ 應當釋作扁擔之“扁”而不是“戈”,其圖像字“均象人荷扁擔形”而不是“象人荷戈形”。B3類中的全部字形以及B4的多數字形都是*gal?,*gaj?,*g

應當釋作扁擔之“扁”而不是“戈”,其圖像字“均象人荷扁擔形”而不是“象人荷戈形”。B3類中的全部字形以及B4的多數字形都是*gal?,*gaj?,*g i?荷(負荷的意思)的初文。這個詞的發音和“河”很接近,因此可以用來記録表黄河的“河”以及指河神。但是用作人名/貞人名時,商代的契刻者會在圖像字上做一些圖形標誌。他們從來不在字符“可”上做標誌,而是在B3的圖像字(

i?荷(負荷的意思)的初文。這個詞的發音和“河”很接近,因此可以用來記録表黄河的“河”以及指河神。但是用作人名/貞人名時,商代的契刻者會在圖像字上做一些圖形標誌。他們從來不在字符“可”上做標誌,而是在B3的圖像字( 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 )和B4的圖像字(

)和B4的圖像字( 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 )上做標誌。雖然這些圖像字都是扛着扁擔的人形,但是有時也會是肩上扛着一把戈的人形(如

)上做標誌。雖然這些圖像字都是扛着扁擔的人形,但是有時也會是肩上扛着一把戈的人形(如 、

、 、

、 、

、 等)。我暫且把後者描述爲“金文”傳統,與之相對的是“甲骨文”傳統(參看34頁注釋②)。

等)。我暫且把後者描述爲“金文”傳統,與之相對的是“甲骨文”傳統(參看34頁注釋②)。

附圖:

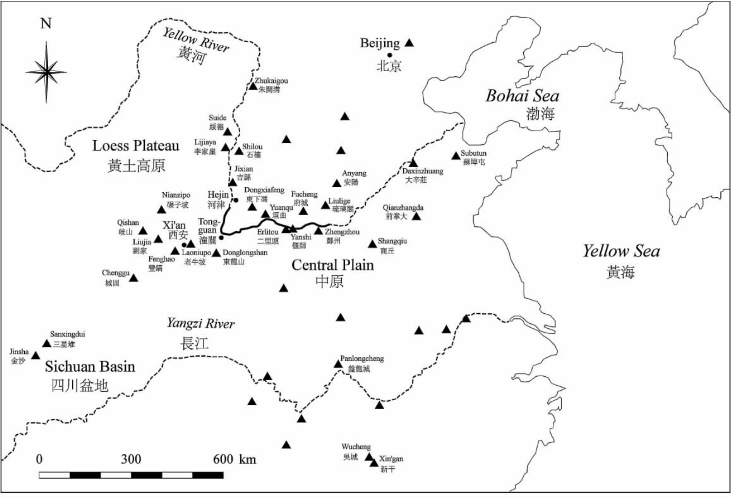

圖一 錛子的形狀(河南省文物研究所1986:65)

圖二 左爲黃河從河津、潼關到鄭州東的形狀;右爲黃河(河津至鄭州東)豎起的形狀,與春秋子可戈銘文 形似

形似

圖三 黄河河道

參考書目

白一平 Baxter,William H.

1992 《上古音手册》。海牙,紐約:穆頓德格魯伊特出版社。

A Handbook of Old Chinese Phonology.The Hague:Mouton de Gruyter.

白一平、沙加爾 Baxter,William H.and Laurent Sagart

1998 《古代漢語構詞》《漢語構詞研究新途徑:形態學,音韻學,現代漢語和古代漢語詞彙學》,第35—76頁。帕卡德主編。柏林:穆頓德格魯伊特出版社。

“Word Formation in Old Chinese,”New Approaches to Chinese Word Formations:Morphology,Phonology,and the Lexicon in Modern and Ancient Chinese.Ed.by Jerome L.Packard.Berlin:Mouton de Gruyter.

比克斯,羅伯特 Beekes,Robert S.P.

1995 《印歐比較語言學導論》。阿姆斯特丹:約翰本傑明出版公司。

Comparative Indo-European Linguistics:An Introduction.Amsterdam:John Benjamins Publishing Co.

鮑則嶽 Boltz,William G.

1972 《古漢語詞族研究》。伯克利:加州大學博士論文。

Studiesin Old Chinese Word Families.Ph.D.dissertation.Berkeley:University of California.

1992 《漢語詞源學注釋:“古”和“今”的過去和現在》。《遠東學報》35.1/2,第35—43頁。

“Notes on Chinese Etymology:The Past and Present of ku古‘Past’and chin今‘Present’,”Oriens Extremus.

1994 《漢字書寫系統的起源和早期發展》。紐黑文:美國東方學會,2003年重印加新序言。

The Origin and Early Development of the Chinese Writing System.New Haven:American Oriental Society.Reprinted with a new preface,2003.

巴顿,克里斯托弗 Button,Christopher

2010 《語音不確定漢字的古文字和音韻學分析》。慕尼克:Lincom Europa.

A Palaeographical and Phonological Analysis of Phonetically Ambiguous Chinese Characters.München:Lincom Europa.

陳夢家

1956 《殷虚卜辭綜述》。北京:科學出版社。

柯蔚南 Coblin,Weldon South

1986 《漢藏語詞彙比較手册》。内特塔爾:斯泰勒出版社。

A Sinologist's Handlist of Sino-Tibetan Lexical Comparisons.Nettetal:Styler Verlag.

都納 Downer,G.B.

1959 《古代漢語中變調構詞》。《倫敦大學亞非洲研究學院通報》第22卷第2部分,第258—290頁。

“Derivation by Tone-Change in Classical Chinese,”Bulletin of the School of Oriental and African Studies,vol.22,Pt.2.

郭沫若

1937 《殷契粹編考釋》。東京:文求堂。北京:中國科學院考古研究所,1965年再版。

橋本萬太郎 Hashimoto,Mantarō

1978 《言語類型地理論》。東京:弘文堂。

河南省文物研究所

1986 《信陽楚墓》。北京:文物出版社。

郭沫若主編、胡厚宣總編輯

1978—1982 《甲骨文合集》(13卷)。北京:中華書局。

華學誠

2006 《揚雄方言校釋匯證》(2卷)。北京:中華書局。

黄天樹

1991 《殷墟王卜辭的分類與斷代》。臺北:文津出版社。

稻葉正就 Inaba,Shōju

1971 《古典藏文文法學》。東京:法藏館。

Chibettogo koten bumpōgakuチベット語古典文法學。

季旭昇

2001 《甲骨文字根研究》。臺北:臺灣師範大學博士論文(修訂版)。

2004 《説文新證》。臺北:藝文印書館。

康殷

1979 《文字源流淺説》。北京:榮寶齋。

高本漢 Karlgren,Bernhard

1957 《漢文典修訂版》,《遠東文物博物館館刊》第29期,第1—332頁。1972年和1987年以書的形式出版。中文譯本由上海辭書出版社,1997年。

Grammata Serica Recensa(GSR).Printed in offset from the BMFEA,No.29(1957).

加藤常賢

1970 《漢字の起源》。東京:角川書店。

李方桂 Li,Fang-Kuei

1971 《上古音》。《清華學報》(新)第九期第一二合卷,第1—66頁。北京:商務印書館以專著形式轉載,1980年。包括一篇單獨的演講和文章,前者題目爲《中國上古音聲母問題》(演講發表在中文大學,香港在1970年8月25日),後者是李方桂1976(見下面)。

1976 《幾個上古聲母問題》,《總統蔣公逝世周年紀念論文集》。臺北:中研院,第1143—1150頁。

李孝定

1965 《甲骨文字集釋》(8卷)。臺北:中研院歷史語言研究所。

李學勤、彭裕商

1996 《殷墟甲骨分期研究》。上海:上海古籍出版社。

詹姆士·馬蒂索夫 Matisoff,James A.

1995 (總主編)《語言和藏緬語方言》。《漢藏語專題系列叢書》第2號。漢藏同源字典和詞典專案。伯克利。

Languages and Dialects of Tibeto-Burman.STEDT Monograph series,No.2.Sino-Tibetan Etymological Dictionary and Thesaurus Project.Berkeley.

2003 《原始藏緬語手册:漢藏重建系統和哲學》。伯克利:加州大學出版社。

Handbook of Proto-Tibeto-Burman:System and Philosophy of Sino-Tibetan Reconstruction.Berkeley:University of California Press.

羅傑瑞

1988 《漢語》。劍橋:劍橋大學出版社。

Chinese.Cambridge:Cambridge University Press.

羅傑瑞、梅祖麟 Norman,Jerry and Mei Tsu-lin

《古代江南的南亞民族:一些詞彙證據》。《華裔學志》,32,第274—301頁。

“The Austroasiatics in Ancient South China:Some Lexical Evidence,”Monumenta Serica,32.

蒲立本 Pulleyblank,Edwin G.

1973 《關於漢語詞族的一些新假説》。《中國語言學報》1.1,第111—125頁。

“Some New Hypothesis Concerning Word Families in Chinese,”Journal of Chinese Linguistics.

1991 《有關古代漢語詞法與句法的札記》。羅思文主編:《漢語文本和哲學語境獻給葛瑞漢先生》,第21—45頁。拉薩:開廷。

“Some Notes on Morphology and Syntax in Classical Chinese,”Chinese Texts and Philosophical Contexts:Essays Dedicated to Angus C.Graham.Ed.by Henry Rosemont.La Salle:Open Court.

1999 《假借和諧聲》。阿蘭·貝羅貝、孫朝奮主編:《祝賀梅祖麟教授:漢語歷史句法與形態研究》,第145—163頁。巴黎:CRLAO,EHESS。

“Jiajie and xiesheng,”Linguistic Essays in Honor of Mei Tsu-lin:Studies on Chinese Historical Syntax and Morphology.Ed.by Alain Peyraube and Sun Chaofen.Paris:CRLAO,EHESS.

2000 《古漢語形態研究》。《中國語言學報》28.1,第26—51頁。

“Morphology in Old Chinese,”Journal of Chinese Linguistics,28.1.

2004 《古漢語“只”字》。高嶋謙一、蔣紹愚主編:《意義和形式古代漢語語法論文集》,第147—166頁。慕尼克:Lincom Europa。

“‘Only’in Old Chinese,”Meaning and Form:Essays in Pre-Modern Chinese Grammar.Ed.by Ken-ichi Takashima(高嶋謙一)and Jiang Shaoyu(蔣紹愚).München:Lincom Europa.

裘錫圭

1992 《古文字論集》。北京:中華書局。

屈萬里

1959 《河字意義的演變》。《中研院歷史語言研究所集刊》第30本上册,第144—146頁。

1961 《小屯第二本·殷墟文字·甲編考釋》。臺北:中研院歷史語言研究所。

饒宗頤

1959 《殷代貞卜人物通考》。香港:香港大學出版社。

沙加爾 Sagart,Laurent

1999 《上古漢語詞根》。阿姆斯特丹和費城:約翰本傑明出版公司。

The Roots of Old Chinese.Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins Publishing Co.

許思萊 Schuessler,Axel

2007 《ABC古漢語詞源詞典》。檀香山:夏威夷大學出版社。

ABC Etymological Dictionary of Old Chinese.Honolulu:University of Hawaii Press.

2009 《簡明古漢語和後漢語言》。檀香山:夏威夷大學出版社。

Minimal Old Chinese and Later Han Chinese:A Companion to Grammata Serica Recensa.Honolulu:University of Hawaii Press.

孫亞冰

2006 《百年來甲骨文材料統計》。《故宫博物院院刊》第1期,第24—47頁。

高嶋謙一 Takashima,Ken-ichi

2009 《古代中國祭祀和祀禮重構》。《早期階段的文字、儀式和文化記憶》,第33—68頁。威斯巴登:奥托哈拉索維茨出版社。

“Jisi祭祀:A Reconstruction of the Ji Sacrifice and the Si Ritual in Ancient China.”Time and Ritual in Early China.Ed.by Xiaobing Wang-Riese and Thomas O.Hollmann.Wiesbaden:Otto Harrassowitz.

2011 《鄭州、大辛莊卜骨:殷商時期安陽南部、東部的文字》。早期中國研討會論文《早期中國書寫和文字》增補和修訂版。紐約:哥倫比亞大學,2009年2月7—8日。李峰、林德威主編:《早期中國書寫和文字》,第141—172頁。西雅圖:華盛頓大學出版社,2011年。

“Literacy to the South and East of Anyang in Shang China:Zhengzhou and Daxinzhuang.”An expanded and revised version of the paper presented at the Early China Seminar“Writing and Literacy in Early China.”Columbia University,New York,7-8 February,2009.Writing and Literacy in Early China,pp.141-172.Ed.by David Branner and Feng Li.Seattle:University of Washington Press,2011.

唐蘭

1935 《古文字學導論》。北京大學講義石印本。香港:太平書局重印,1965年。

1976(1995) 《尊銘文解釋》。《文物》1976年第1期。又見唐蘭(1995∶187-193)。

1995 《唐蘭先生金文論集》。北京:紫禁城出版社。

藤堂明保

1965 《漢字語源辭典》。東京:學燈社。

1978 《學研漢和大字典》。東京:學習研究社。

王心怡

2007 《商周圖形文字編》。北京:文物出版社。

王宇信

2009 《中國甲骨學》。上海:上海人民出版社。

許慎

SW 《説文解字》。徐鉉修訂。陳昌治版本,1873年。重印(以孫星衍1809年版本爲基礎)。北京:中華書局,1963年。

徐在國

2006 《傳抄古文字編》三卷。北京:北京綫裝書局。

徐中舒(主編)

1988 《甲骨文字典》。成都:四川辭書出版社。

楊泓

1977 《戰車與車戰——中國古代軍事裝備札記之一》。《文物》1977年第5期,第82—90頁,22續。

于省吾

1940—43 《雙劍誃殷契駢枝》三卷。《雙劍誃殷契駢枝續編》、《雙劍誃殷契駢枝三編》。臺北:藝文出版社重印。

于省吾(主編)、姚孝遂(按語)

1996 《甲骨文字詁林》四卷。北京:中華書局。

張秉權 Chang,Ping-ch'üan

1957—1972 《小屯第二本·殷墟文字·丙編考釋》。臺北:中研院歷史語言研究所。

張洪明 Zhang,Hongming

1998 《漢語“河”詞源考》。《中國語言學報》26.2,第1—47頁。

“Chinese Etyma for River,”Journal of Chinese Linguistics.

朱駿聲

1834 《説文通訓定聲》二卷。臺北:世界書局重印。

【注释】

[1]本文原用日文寫成,後又由筆者譯成英文。漢譯由吴可穎博士完成,她曾於不列顛英屬哥倫比亞大學受過系統的語言學和文字學的訓練,是個嫺熟的專業論文翻譯者。本文承蒙諸位匿名評審專家提出寶貴意見,獲益良多,其中甚至有評審員查核原英文稿,如此敬業,令人敬佩。謹於此一併致以誠摯謝意。

[2]安陽是大多數甲骨文出土的地方。它們的數量估計有130 000片(孫亞冰2006)。在鄭州,出土了四片刻字甲骨,兩片1953年出土,一片1989年出土,另外一片1990出土。從1977年到2010年底,有幾千片晚商到西周早期的甲骨出土於陝西的周原和河南的洛陽(後者僅幾片)。2003年在山東大辛莊又發現了7片(其中4片後來綴合),詳見高嶋謙一(2011)。在這篇文章裏我曾討論過鄭州的甲骨與殷墟早期甲骨大體同時的可能性。

[3]關於甲骨文分類以及斷代的基本介紹,可參看黄天樹(1991)、李學勤和彭裕商(1996)、王宇信(2009∶160-209;478-487)。必須指出的是,鄭州、周原、大辛莊發現的甲骨刻辭没有記録貞人的名字。不過他們留下了自己的字迹,根據字體類型學和分類學(見下文),我們可以看出,契刻者是跟中國晚商安陽的貞人集團一道並肩工作的,而周原甲骨文則反映出,契刻者是與貴族集團一起或在其領導下工作的。

[4]許思萊用OCM(Minimal OC)來指“最簡上古漢語”,他解釋説:“這是一個相對簡單的上古漢語形式,它得到大多研究者的認可,這個形式表明上古漢語並不像通常顯示的那樣令人費解和複雜。OCM形式的‘最简’表現在以下幾個方面:它們只納入自高本漢1957年發表的《漢文典修訂版》(Grammata Serica Recensa)以來的比較爲人廣泛接受的有關上古漢語的見解,舍去那些推測成分比較大的意見以及與這些推測相關的比較複雜的構擬;OCM是基於簡單和不太複雜的假設之上的……;OCM是用一種簡單的形式來記録的,就跟對現代方言的記録一樣……在很大程度上,OCM是通過一些符號標誌的變化把高本漢構擬的上古漢語機械地轉换成白一平(Baxter 1992)構擬的系統。”

在詞條的釋義中,許思萊采用的縮寫符號是這樣的:OB=OBI(甲骨文),[Shi]=Shījīng(詩經),[T]=Transcriptional forms(轉寫形式),SR=Standard reading(標準讀音),LR=Left reading(另外一種發音變體,又音);[E]=Etymology(詞源學);TB-WT=藏緬語-藏語書面語。

[5]事實上,他像我一樣,對以上的三種説法都持懷疑態度(2010年2月16日的電子郵件)。

[6]*gal,*gaj,*g i這三個構擬形式,第一個是李方桂(1971;這裏稍作了修改)所構,第二個是白一平(1992)的,第三個是許思萊(2007,2009)的。

i這三個構擬形式,第一個是李方桂(1971;這裏稍作了修改)所構,第二個是白一平(1992)的,第三個是許思萊(2007,2009)的。

[7]關於印歐語系語言的起源,還有一些不同的觀點。它們到底是從哪裏來的,何時又移到了發現更晚近的印歐語系語言的各地去的呢?有學者認爲,它們是從黑海的北部或者東歐的某處開始的,然後於公元前3000年左右或距今5 000年前的時候開始擴散。但是比克斯(Beekes 1995∶46)指出:“意大利的熱米得羅-日娜爾丹(Remedello-Rinaldone)文化(公元前3200年—公元前2500年)帶有印歐語文化入侵的所有痕迹,比如陶器的新風格,新的安葬儀式,社會結構的變化,武士貴族的引進,以及冶金術、馬和戰車的引進等等。但仍然不可能把語言導入到某些特定的文化裏去。”如果這種看法是正確的,那麽,印歐語系的時間深度(起於公元前3000年或者説距今5 000年)至少可以減去幾個世紀。

[8]一般説來,雖然這些語言的保守性能以某種方式保持着(這是個含糊的概念),但這裏所説的這種可能性也許並没有那麽引人注目。對於“用藏緬語的證據來構擬上古音是否合理”這個問題,白一平(1992∶25 26)提供了一個很好的答案,他指出,只要我們做到以下幾點,這麽做就是合理的:(1)不混淆藏緬語和上古漢語的區别;(2)我們想要建立關於上古漢語的某些階段的理論假設,它們處於上古漢語和某個假設的語言祖先之間的中間階段,在這個過程中我們納入那些來自跟漢語有親屬關係的語言的差别;(3)我們希望爲上古漢語重構中的問題找到解釋的方法;(4)我們希望爲上古漢語在漢藏語系中的演變找到似乎合理的解釋;(5)我們主要用漢語本身的證據來檢驗我們的假設。儘管這五個條件看起來很令人信服,但上古漢語音韻系統的斷代問題以及由此涉及的詞源問題依然存在。

[9]揚雄還舉了其他表示船的字,這裏,“舸”似乎是船的通稱,否則“小舸”的説法就有點令人疑惑。華學誠(2006∶1.625)也説“舸者,寬大之名”,他引了《方言》“杯大者謂之閜”,以及《説文》的“閜”和“訶”等例子,還引了《玉篇》“呵,大笑也”等例子,最後總結道:“大船謂之舸,其義一也。”似乎華學誠的觀點跟張是一樣的,只是華學誠未做詞源上的探討。

[10]出於强調的目的,這裏我采用了粗體字。它跟“彎曲如鈎”一樣重要,因爲這個詞族中的其他詞語帶有“剛剛/勉强地”或者它的同義詞“窄窄地”的意思(注“剛剛/勉强地”,原文是barely,narrowly“窄窄地”,日文對應的是“ようやく、かろうじて”)。

[11]鮑則嶽還建立了包含更多成員的其他詞族,詳見鮑則嶽(1994∶95-97;98-99;107-110)。

[12]如果這個分析是正確的,那麽鮑則嶽還需要考慮,實際上他也考慮到了,“女”(nǚ/*nrjag?/*nrja?/*nra?)是個多音字;如果我們用許思萊的最簡上古漢語來表示的話,它的讀音就是*?an和*nra?。乍一看,鮑則嶽關於“女”字的理論不無道理,可是這個問題最終涉及一個更大的問題——漢語的書寫系統是怎樣通過繼續使用既有的圖形和字符發展起來的(見鮑則嶽1994∶31 72頁各處)。關於鮑則嶽理論的批評,請參看巴頓(2010∶10-11;67-70)。

[13]藤堂(63頁)説:“形態基はその配下に多くの形態素を擁する親概念であり、古代人の腦中に蓄えられていた單語家族の抽象的な一つ一つの型であった。”其大意是:“形態基是一個在它屬下擁有很多形態素的總概念,是儲藏在古代人頭腦中的單語家族中的一個個抽象的模式。”鮑則嶽(1994∶97-98)指出:“很有可能,‘晏’*?rans(安静,休息<使安定)這個詞的發音中的-r-跟表使役的中綴-r-(由蒲立本最初提出的)是同一個,它是通過插入‘安’*?an(安定)這個詞而得到的(换一句話,‘宴’*?rans是‘安’*?an的使役形式,是通過把使役中綴-r-插入*?an而得到)。這個假設似乎很吸引人,但它純粹還是個推測,直到我們看到那樣的情況——在我們希望看到表使役的-r-出現的地方但却看不到——得到解释,直到我們看到這個使役中綴可以在比我們現在看到的更大的範圍内運作。”他繼續説:“如果我們按這種可能性來考察‘安’的諧聲系列(即在上古漢語中,有些名詞可以通過意義相關的動詞加尾碼*-s的方式派生出來),我們會立即看到安*?an‘安定’和案*?ans‘凳子,座位[>供手肘休息的桌子]’是符合這個假設的完美一對。因此,我們可以把這種詞族成員關係看作是從某個詞根通過加一個尾碼-s而派生出來的一個具體名詞的關係。這個詞根本身,我們可以構擬作*?an,因爲這是這個詞族中所有成員共有的語音成分。但是正如前面提到的使役中綴-r-的假設一樣,有很多動詞名詞的對子並不符合這個由都納[Downer 1959]提出的假設。”接着,鮑則嶽列舉了幾個例子説明去聲爲動詞而非去聲是名詞的情況,他總結道:“所有這些都意味着,儘管好像有不少形態過程可以被識别出來,但是我們依然面對着許多無法解釋的情況,而且,無論在何等程度上,我們都無法説漢語中的詞族關係在結構上和形式上跟印歐語系語言具有相似性。”蒲立本(1999∶159-160頁各處)使鮑則嶽爲自己的謹慎看法感到難爲情。這個問題涉及許多複雜的問題,但近年來上古漢語形態學的研究趨勢正走向發現古漢語的形態派生過程並提高這方面的認識,蒲立本(Pulleyblank 1973,1991,1999,2000,2004∶161-162),白一平和沙加爾(Baxter and Sagart 1998),沙加爾(Sagart 1999),以及許思萊(Schuessler 2007)等代表着西方學者在這方面的努力。

[14]這六個相同的詞是:安、按、晏、案、鞍、姦。在藤堂看來,這六個詞都具有“阻止”這個底層意義,而鮑則嶽則認爲它們都具有“使安定/座位”或 這個共同語義。兩人提出的詞族意義很不一樣。

這個共同語義。兩人提出的詞族意義很不一樣。

[15]雖然有時圖像字的大小對判斷卜辭貞人集團的歸屬及斷代是一個決定因素,但它對字的構成成分的分析没有影響。因此,我這裏給出的字在大小上基本是一樣的。本文中所有甲骨文字形都是從拓本複製的。

[16]這也許跟“書法”(calligraphic)形成對比,“書法”是非結構的,或者説是基於審美風格的。“構形法”和“書法”之間的區别也許帶有個人風格特點,但是兩者結合起來,就構成一個契刻者所銘刻的“精美作品”或“産品”了。

[17]關於肩上扛着棍子的那個人形,有一點我需要説明,B3類中的幾個寫法一定是完整的寫法,其他的是省略的寫法。但是由於這是一篇有關“河”的論文,所以我把帶水字符的字排在B3之前。下文中,我會從圖像字上對不帶水字符的A類字做出解釋。

[18] /巳(祀)作名詞,是指“神”。而作動詞時意思是“舉行對神的禮儀”,詳見看高嶋謙一(2009)。

/巳(祀)作名詞,是指“神”。而作動詞時意思是“舉行對神的禮儀”,詳見看高嶋謙一(2009)。

[19]因爲還有一個 字,把它隸定爲“沈”是最合理的。

字,把它隸定爲“沈”是最合理的。

[20]在戰國時代的青銅器上,我們看到 (王何戈)、

(王何戈)、 (喜令戈)等字,在戰國竹簡中,我們看到

(喜令戈)等字,在戰國竹簡中,我們看到 (仰天湖簡)、

(仰天湖簡)、 (鮑叔牙與隰朋之諫)等字。這些都是很容易識别出來的“何”字,驗證了人字旁“亻”替代了早期的“”中的“旡”(把臉扭向後看的人形)。我們也可以認爲這個“亻”字旁是從“旡”中分離出來的,因爲“亻”本身就含在“旡”裏面,但是由於分離後剩餘的“”没有什麽意思,聲符“可”就被加進來。有意思的是,“何”的最初形式“”(古文作

(鮑叔牙與隰朋之諫)等字。這些都是很容易識别出來的“何”字,驗證了人字旁“亻”替代了早期的“”中的“旡”(把臉扭向後看的人形)。我們也可以認爲這個“亻”字旁是從“旡”中分離出來的,因爲“亻”本身就含在“旡”裏面,但是由於分離後剩餘的“”没有什麽意思,聲符“可”就被加進來。有意思的是,“何”的最初形式“”(古文作 )一直保留下來,在宋代的材料裏比如杜從古(約1120年)的《集篆古文韻海》還可以看到(參看徐在國2006∶2.778)。我們不清楚杜從古是從哪裏獲得這個寫法漂亮的古“何”字的,但是這個古文確實可以追溯到以上表1中的B3類字以及C類字的右半邊。但是注意,這個古文形式中的人形並没有扛着一根扁擔之類的物品在肩上。

)一直保留下來,在宋代的材料裏比如杜從古(約1120年)的《集篆古文韻海》還可以看到(參看徐在國2006∶2.778)。我們不清楚杜從古是從哪裏獲得這個寫法漂亮的古“何”字的,但是這個古文確實可以追溯到以上表1中的B3類字以及C類字的右半邊。但是注意,這個古文形式中的人形並没有扛着一根扁擔之類的物品在肩上。

[21]根據陳夢家(1956∶344)、李孝定(1965∶11.3272),以及饒宗頤(1959∶662)——皆見於《詁林》1328/2.1285—1286頁,這個圖像字實際上並不存在。它是從 (30412)、

(30412)、 (30430),和

(30430),和 (20278)這幾個字中分離出表人和表水的字符而合成的圖像字。分離後剩下的字符“”後來被加上字符“口”變成“可”,這麽做是爲了去掉語義成分而使它成爲一個聲符,如在“河、何、荷”等字中的作用一樣。

(20278)這幾個字中分離出表人和表水的字符而合成的圖像字。分離後剩下的字符“”後來被加上字符“口”變成“可”,這麽做是爲了去掉語義成分而使它成爲一個聲符,如在“河、何、荷”等字中的作用一樣。

[22]安陽是晚商文明的中心地。我們暫時用“默認”(by default)來表示標準字體。安陽的東邊是另一個年代大致跟商朝相當的文明中心地——山東大辛莊。2003年在那裏也發現了甲骨文。但是出土的數量不多,不足以利用它們來做有關“河”的古文字學方面的比較研究。但對大辛莊甲骨卜辭感興趣的讀者,可參看高嶋謙一(2011∶160 164),這是有關大辛莊卜辭的最新最完整的釋讀。

[23]關於這一點的特殊含義我們還不清楚,儘管張秉權(1972∶3.2.60)已指出, 象人有所荷負而側顧之形,但他並没有做進一步的解釋。一種可能的解釋是,挑擔子的人轉頭查看身後那一頭的擔子是不是穩妥。假定比較重的一頭在前面,那麽挑擔者就會往前看,如

象人有所荷負而側顧之形,但他並没有做進一步的解釋。一種可能的解釋是,挑擔子的人轉頭查看身後那一頭的擔子是不是穩妥。假定比較重的一頭在前面,那麽挑擔者就會往前看,如 。而

。而 ,則是頭保持不偏不倚姿勢的那種情況。

,則是頭保持不偏不倚姿勢的那種情況。

[24]也許有其他的可能性,例如,我們可以認爲 這個圖像字是在商代金文圖像字

這個圖像字是在商代金文圖像字 (何兄日壬尊)的基礎之上首先或者幾乎同時在不同的地區被創造出來的。後一個圖像字説明扁擔的兩頭負荷着東西(但人臉的方向正好跟

(何兄日壬尊)的基礎之上首先或者幾乎同時在不同的地區被創造出來的。後一個圖像字説明扁擔的兩頭負荷着東西(但人臉的方向正好跟 相反)。

相反)。

[25]這樣看來,裘錫圭(1992∶78)的解釋(……“何”字本作“ ”象人荷物形。後來象所荷之物的形加“口”而成“可”……)就很可能不正確。换言之,

”象人荷物形。後來象所荷之物的形加“口”而成“可”……)就很可能不正確。换言之, 不是“可”的字形,而是扁擔之“扁”的字形。

不是“可”的字形,而是扁擔之“扁”的字形。

[26]雖然屈萬里最先指出像斧柯之形,但是早在1935年唐蘭就把釋爲“斤”了(見唐蘭1935[1965]∶30下)。添入“口”使之作“可”是爲了起到消減語義的作用(desemanticization);也就是説,“口”暗示“嘴”和“發音”的含義,而不是“斧子”或者“錛子”的意思(參看31頁注釋②)。“可”字中之“口”表示用爲“發音”, /

/ /可用作專名(《合集》27991,27990)或用作動詞表示“被許可,允許”(《合集》18888、18889、18897),這些看法都合適的。

/可用作專名(《合集》27991,27990)或用作動詞表示“被許可,允許”(《合集》18888、18889、18897),這些看法都合適的。

[27]將這個甲骨字釋爲“ ”是比較可靠的,請參看朱駿聲(1834[1966]∶坤部16/747頁)對此字的解釋。

”是比較可靠的,請參看朱駿聲(1834[1966]∶坤部16/747頁)對此字的解釋。

[28]乍一看 的右半邊像是的錯寫,因爲是乙,干支中的第二位。不過,如果我們留心這個圖像字想要傳達的含義的話,這也許並不能簡單地看作是個筆誤。因爲聲符

的右半邊像是的錯寫,因爲是乙,干支中的第二位。不過,如果我們留心這個圖像字想要傳達的含義的話,這也許並不能簡單地看作是個筆誤。因爲聲符 (辛)是完完整整地刻寫着的,那麽刻寫者對義符部分是怎樣的想必是清楚的,知道它是一個像斧柄或錛子柄那樣彎曲的東西,就像在其他

(辛)是完完整整地刻寫着的,那麽刻寫者對義符部分是怎樣的想必是清楚的,知道它是一個像斧柄或錛子柄那樣彎曲的東西,就像在其他 的圖像字裏一樣,而寫成,也許是爲了要傳達一些别的意思。關於這一點,請參看31頁注釋②。

的圖像字裏一樣,而寫成,也許是爲了要傳達一些别的意思。關於這一點,請參看31頁注釋②。

[29]“辛”的上古擬音是*sjin,但是“斤”的上古擬音是*kj n。兩者的聲母和韻部都不同,不是同一個詞。

n。兩者的聲母和韻部都不同,不是同一個詞。

[30]季旭昇没有給出這把斧子的出土處。我就此請教了社科院考古所的岳洪彬教授(2010年3月16日),問他是否知道這把斧子是在何處出土的。他立即就告訴我,這把斧子出自信陽楚墓(見河南省文物研究所1986∶65,圖73)。但是季旭昇把這個出土工具叫“斧子”(斤)不够準確,它應該叫錛子。另外,它的把柄也没有其描述讓我們想像的那麽彎曲(雖然有可能這種工具的樣子已跟當初爲這種工具造這個字時的樣子不太一樣了)。《信陽楚墓》的編者認爲這可能是當時的一種書寫竹簡的工具。把柄長度爲28釐米,把柄的横截面直徑爲2.1—2.4釐米左右(大約跟日式錛子[chōnaちょうな]的大小差不多。在日本這種工具用於削平木頭的表面,造出一種表面粗糙的風格而不是用鉋子刨出的那種光滑效果)。據説信陽出土的那把錛子的刃鋒很利。本文末尾附有這把“錛子”的圖片(是原物大小的五分之一)。本文中,我用“錛子”一詞指稱小尺寸的斧子。本文評論者説,在漢語中刃和柄平行的木工工具叫斧,刃和柄垂直的木工工具叫錛。“斤”即錛的古稱。英文adze中文翻譯是“横口(即刃口)斧”,正好和錛相合。究竟商代的斧和錛在柄的彎曲程度及大小方面有何差别,我無法知道。本文只是根據甲骨文的構形方法(比如 、

、 、

、 等形)來判斷古代的錛的形狀。至於古代斧和錛的形狀和大小,本文根據的是考古發現的商代及西周的實物。

等形)來判斷古代的錛的形狀。至於古代斧和錛的形狀和大小,本文根據的是考古發現的商代及西周的實物。

[31]由於字符 經常用來表示“供奉”“獻上”的意思,就像在“

經常用來表示“供奉”“獻上”的意思,就像在“ ”(登)等字中的作用一樣,也許“獻上一把錛子”是造字者在創造

”(登)等字中的作用一樣,也許“獻上一把錛子”是造字者在創造 這個字時想要表達的意思。但是,把這個字的意思理解爲“斧頭是一種用雙手舉着揮砍東西的工具”或者“揮舞斧頭砍東西”似乎更合理。它在甲骨文的實際用例中多作名詞,如在例(8a)、(8b)和(9)中的用法。

這個字時想要表達的意思。但是,把這個字的意思理解爲“斧頭是一種用雙手舉着揮砍東西的工具”或者“揮舞斧頭砍東西”似乎更合理。它在甲骨文的實際用例中多作名詞,如在例(8a)、(8b)和(9)中的用法。

[32]除了這個例子以外,還有幾個字有地名和人名之間的對立,比如例(4)的 /

/ 和

和 /

/ 的對立(這樣的例子俯拾皆是,是該領域中的常識),還有例(6)中

的對立(這樣的例子俯拾皆是,是該領域中的常識),還有例(6)中 和例(5)

和例(5) ,也是這類的例子。但是3.3.1節(1)中的

,也是這類的例子。但是3.3.1節(1)中的 (3.3.1[1])和例(7)的

(3.3.1[1])和例(7)的 不是地名和人名之間的對立。所以,更準確的説法是,這些圖像字上的區别表示的是非人名和人名之間的對立。也就是説,當人名用的圖像字具有特殊的標誌。

不是地名和人名之間的對立。所以,更準確的説法是,這些圖像字上的區别表示的是非人名和人名之間的對立。也就是説,當人名用的圖像字具有特殊的標誌。

[33]仍有一些《説文》的追隨者相信“可”是“丂”(讀若呵)的反文。但除了傳統認爲的讀音以外,“丂”的篆文形式“ ”不能作爲依據來分析甲骨文的“

”不能作爲依據來分析甲骨文的“ ”字形。另外,在《説文》中,“可”的小篆形式作“

”字形。另外,在《説文》中,“可”的小篆形式作“ ”,跟“

”,跟“ ”不同。也就是説,和在圖像上不一樣,所以我持懷疑態度。而且在讀音上,丂(

”不同。也就是説,和在圖像上不一樣,所以我持懷疑態度。而且在讀音上,丂( )是幽部字,苦浩切(*kh

)是幽部字,苦浩切(*kh gw?),這也不同於hē/*hal,*haj,*h

gw?),這也不同於hē/*hal,*haj,*h i呵或者Hé/hé/*gal,*gaj,*g

i呵或者Hé/hé/*gal,*gaj,*g i河。

i河。

[34]金文中肩上扛着一把戈的圖像字似乎比甲骨文中的要多。王心怡(2007∶103-105)列出了20個出現在商代和西周青銅銘文中的圖像字,它們都清楚地顯示扛在人肩上的東西是一把戈。

[35]除了當時有兩種書寫傳統(“金文”傳統和“甲骨文”傳統)這種假設以外,也許還有一種可能性:商代有些戈的尺寸很大,柄長可達2.8米,但它們多是用在儀式上,而不是實用的工具。但是根據楊泓(1977∶87)的報告,在西周有一種更大的戈,柄長達3.14米,是在春秋時期的墓葬中發現的,他推測這種戈大概是在戰車上對打時使用的。西周時期大多數的戈都比較小,柄約長1.2米左右。但是不論長短,戈的横刃重量都不超過一公斤,一般在500克到900克之間。我感謝社科院考古所的岳洪彬教授向我提供這些信息(2010年2月28日還有3月23、25日的通信)。如果是比較小的戈,那麽就比較容易拿在手中而不用扛在肩上。很多族徽銘文描繪的都是這種比較小的戈,如 (父癸觶),

(父癸觶), (父辛甗),

(父辛甗), (且丁尊),

(且丁尊), (觚文)等(參見王心怡2007∶112-116)。

(觚文)等(參見王心怡2007∶112-116)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。