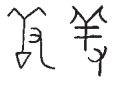

“羞”的甲骨文字形由“羊”和“又”组成,表示用手(“又”)持“羊”进献,“羞”的本义就是进献食物,如《左传》中说:“可荐于鬼神,可羞于王公。”又引申为美味的食物,这个意义后来添加了“食”旁,写作“饈(馐)”,成语“珍馐佳肴”就用了这个“馐”字。

甲骨文的“羞” 金文的“羞” 小篆的“羞”

后来,“羞”字假借表示羞耻之义,进献等意义就都不再使用了。

我们可以看到,从古文字直到小篆,“羞”字的下部一直都写作“又”,是隶定后才讹变作“丑”的,这种变化是纯粹字形的变化,跟字义无关。值得一提的是,古代的“丑”字和今天的“丑”字并不完全相同,古代有“丑”“醜”两个字,“丑”是地支“子丑寅卯”中的“丑”,而“醜”则表示相貌丑陋,两个字除了读音相同,没有其他关系。但因为“丑”的字形比较简单,到了宋元以后,民间有时也用“丑”代替“醜”字作为简写了。如戏曲里的丑角,在元代的剧本里就常有写作“丑”的。今天汉字简化,则用“丑”做了“醜”的简化字。

羞耻心是人类道德感的重要方面,人只有对丑行感到羞耻,才不会主动去做。

中国古人将羞耻心看得很重。《孟子》曰:“无羞恶之心,非人也。”后代学者解释说:“羞,耻己之不善也;恶,憎人之不善也。”所以孟子的意思就是,一个人如果不能认识到自己的过恶、不能以之为耻,那么他就与禽兽无异、不配被称为“人”。顾炎武《日知录》曰:“人之不廉,而至于悖礼犯义,其原皆生于无耻也。”传统儒家讲究礼、义、廉、耻,而顾炎武认为,在这四者当中,“耻”是最关键的。

羞耻心不等于我们俗话说的“面子”。“面子”往往是做给别人看的,带有虚荣和表演的成分,就像戴了一张面具,呈现光彩,隐藏丑恶和瑕疵。羞耻心和“面子”最大的不同点在于,丑恶无须掩饰,而务必根除。羞耻不是为了应付他人,而是为自己净化灵魂、提升境界。因此,保全“面子”其实是怯懦的行为,勇于羞耻才是诚实的人生。

遗憾的是,今天,许多国人用对“面子”的追求代替了对羞耻心的守护,欲盖弥彰,反而离孟子所说的羞耻心越来越远。这就需要我们在学会自省之前,还要具备辨别力,分清是非,才能避免“以荣为耻”或者“以耻为荣”。

清·改琦《红楼梦图咏》林黛玉像

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。