1492年,克里斯托弗·哥伦布率先踏上西印度群岛,给生活在新大陆的人们及其使用的语言带来了一连串的灾难。

很快,其他国家接踵而来。1500年,葡萄牙宣布巴西归其所有,并于三十一年后任命了一位葡萄牙总督。1519年,埃尔兰多·科尔特斯开始了西班牙对中美洲的统治;1533年,弗朗西斯科·皮扎罗推翻安第斯山脉地区的印加帝国;1607年,约翰·史密斯于北美弗吉尼亚州詹姆斯镇成功地建立起第一个英国殖民地;1608年,萨缪尔·德·尚普兰在魁北克建立起法国殖民地。将近两百年后,英国于1788年开始统治澳大利亚。上述区域的绝大多数人与北美洲居民一样讲英语,而在美洲的其他地区,目前有一亿多人讲西班牙语或葡萄牙语。

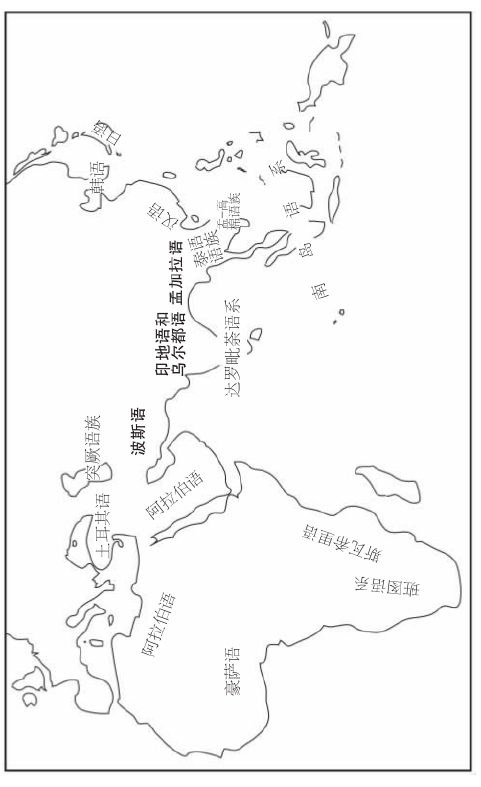

旧大陆的大部分地区仍以印欧语系的其他分支以及其他语系的语言为主。讲阿拉伯语、印地语和乌尔都语、孟加拉语、汉语的标准形式(普通话)和日语的人数都超过了一亿。操其他语言,如泰米尔语、越南语和爪哇语的人口也达到了几千万。对人类所用语言的调查统计表明,全球可被分为两大部分。一部分涵盖旧大陆的大洲及其邻近岛屿,当地语言及语族基本上维持着五百年前的模样。在撒哈拉沙漠以南的非洲大陆,虽然英语和法语广为传播,许多地方语言逐渐消失,但大部分当地人仍会讲一种或多种地方语言。另一部分包括其他三个大洲,这三个大洲的土著语言已被源自西欧的语言所取代。目前保存的几种方言在当地都很重要,如瓜拉尼语和西班牙语均为巴拉圭的官方语言,此外还有几百万人仍在使用印加人的盖丘亚语。即使多数人(他们不是专业的语言学家)并未意识到,但仍有不少土著语言得以保存下来。然而,许多土著语言即将消亡,因为年轻一代已不再学着说了。

所有的语言对语言学家来说都弥足珍贵。为大部分人所熟知的语言通常被看作有偏样本,它们源自欧洲或旧大陆的其他区域。它越是有偏差,人们越是倾向于认为在任何地区使用的语言都与其结构相似。

从某个层面来讲,语言确实存在相似性。人种可能于距今五万年前最初传播到澳大利亚,约三万年前传播至北美和南美。这些人从留守人群中分离出来,他们使用的语言也单独发展了几万年,直至欧洲人的入侵。我们想要在这些语言和旧大陆的其他任何语言之间找出某种差异,这种差异大体上可以通过各种言语形式在很长一段时间里经历的变化来解释,可是我们没有找到。原则上,任何一群人都可能会讲任何一种语言。同样从语言来讲,现代人所属的人种就是智人。

从另一层面来说,许多语言的演变过程在西方人眼里是怪异的。当然,以上论断完全是相对的。如果人类历史可以改变的话,操美洲语言纳瓦霍语或佐齐尔语的语言学家很可能会对英语(只有大不列颠某个偏远地区的少数几位老人还会讲)的怪异特征着迷呢。任何语言的任何特征,相对于缺乏同样特征的另一种语言而言,都可能是“怪异的”。

地图4 亚洲的主要语言及语族。黑体表示该语言属于印欧语系。南岛语系的范围尤其广阔。

旧大陆的主要语族

在人类历史上,生活在欧亚大陆的人们来来往往,迁进迁出,先后建立了多个帝国。印欧语系是三大覆盖两大洲的语系(或语族)之一(见上一章地图3)。另外两大语族为规模较小的乌拉尔语族和突厥语族,前者包括匈牙利语和芬兰语,后者则涵盖在前苏联南部使用的一系列与土耳其语相关的语言。在北非及近东地区所使用的主要是阿拉伯语,该语言随着伊斯兰教的传播不断发展。它属于闪语族,与其他语言也有关联,包括非洲北半部的古埃及语。

在东亚大陆,汉语语族包括普通话、广东话及其西部语言如藏语和缅甸语等等。然而,韩语和日语却不隶属上述任何一个语族。分布在印度南部的达罗毗荼语系相对独立,规模较小,它的主要使用者是泰米尔人。孟——高棉语族和泰语语族均为独立语族,前者包含柬埔寨语(高棉语)和越南语,后者包含泰语。南岛语系分布于亚洲东南部的各个岛屿上,包括他加禄语、菲律宾的其他语言、马来语、爪哇语及印度尼西亚的其他语言。它往东延伸至太平洋的大部分地区,往西一直达到马达加斯加。另外,亚洲其他地区还存在一些规模较小的语族,如高加索地区的语族。

非洲南半部最大的语系是班图语系,大致分布在赤道以南,主要语言有东非的斯瓦希里语,这种语言仍在传播。

英语的特征之一是单复数之间的语法差异。单词boy(单数)和woman(单数)均用来指某个人:一个男孩和一个妇女,而单词boys(复数)和women(复数)则指两个或更多的人。欧洲其他语言中存在类似区别,如在西班牙语中,la mujer指一个妇女,而las mujeres指许多妇女;法语中对应的说法分别是la femme([la fam])和les femmes([le fam]);等等。

然而,人类大脑能够做出的区分远不止于此。为什么在上述“非怪异的”语言的语法中,单复数间的区别与其他区别相比,显得尤为突出呢?

下面以句子I have picked some flowers为例来加以阐述。很清楚,这句话表明我摘了至少两朵花,因为flowers是复数形式。这些花也可能分属至少两种不同的种类:一些唐菖蒲,一些大丽花,或是一些百合花等等,也可能只有一种:全是唐菖蒲或全是百合花。以上区别显而易见,但在英语中some flowers可被用来表述以上任何一种情形。为什么操英语或类似语言的人必须在“一个”和“多个”之间做出区分,而不必对“一种”和“多种”加以区别呢?

这个问题乍一看有点奇怪,因为“一个”和“多个”间的区别当然更加重要。但是,为什么“理所当然”呢?它们是否更明显、更能满足相互之间交流的需要呢?抑或仅仅是因为我们所操的语言碰巧将它们做出区分呢?

可是,有些语言对此并不做区分,如汉语中通常用同一个词表示单数和复数。其他一些语言,包括美国和加拿大某些地区的语言则具有一种被语言学家称为“分离性”的语法成分,即对同一种类所包含的各成员做出区分。如,“flower-DIST”表示两种或两种以上不同种类的花,若指同一种花,则去掉词尾“DIST”。“fish-DIST”(“不同种类的鱼”)有别于“fish”(“一条或多条同一种类的鱼”)。请注意,不同种类的事物至少有两个,而同一种类的事物可能只有一个。在此情形下,“一个”与“多于一个”的区别显得不是那么重要,处于次要位置。

另一客观区别在于看得见的事物与看不见的事物之间。说话者提及花时,它可能位于人们的视线之中,或在视线之外。不管是哪种情形,英语中都可用some flowers来表示。然而,沿英属哥伦比亚海岸居住、说瓦卡希语组的人却把上述区别归入语法范畴。英语中this flower(单数)和these flowers(复数)有别于that flower和those flowers。这一区别在瓦卡希语组的语法中变得更复杂、更有强制性。大致对应于this的单词指“与说话人靠近或相关的”且“能看得见的”。另一个意思是指“与听话人靠近或相关的”并且“能看得见的”。它们有别于添加了其他成分的对应形式,这些形式表示“看不见的”。同样,对应于英语中that的单词表示“那边我们看见的某物”,不同于“那边我们看不见的某物”。显然,两者的主要区别在于可见性,以及与“我”或“你”的联系。因此,在“一个”与“多于一个”之间已经没有必要做出区分了。

上述例子最初在约一百年前被美国人类学家弗朗兹·博厄斯引用过。要从人类大体知道但并不特别在意的语言中找出类似的例子似乎并不很难。因此,以上特征常被视为“怪异的”或边缘的,但实际上,它们并非“不重要的”。

图11中有一位吊着吊带的年轻妇女。很可能是因为摔断了胳膊,她才吊了吊带。我们可以用下面这句话来表达上述意思:She has broken her right arm。然而,她是否真的摔断了胳膊呢?假设在现实生活中遇见她,你只能确信她的脖子上吊了吊带,其他不过是猜测而已,真假难辨。

图11 一位吊着吊带的年轻妇女。她的胳膊究竟是否摔断了呢?

我们在此讨论的是多数主要语言不做区分的特征。如英语中必须区分过去发生的事件和与说话时相关的事件:She had(“have的过去式”)broken her right arm和She has,而在“have的过去式,已知的”与“have的过去式,假设的”之间则不做区分。在另一些场合,has可用来表示重复从别处听到的话,但在“已知的”和“报告的”之间则同样不做区别。即使报告的仅仅是一个谣言,仍可用同样的句子来表达:She has broken her right arm。

然而,有些语言对类似的现象则做出明确区分。各种论断来自不同的证据,因此说话者可根据具体的情形,选择适当的形式来表达“据素”的意义,而英语语法对此不做区分,实在是太马虎了!

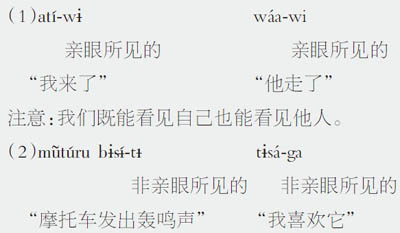

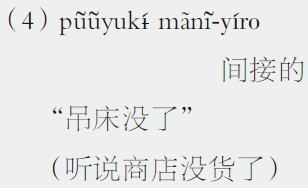

例如,在南美洲的巴西和哥伦比亚交界处,有一个讲吐优卡语的民族。该语言区分五种“据素”(见下页的方框):说话者必须在做出判断前,搞清楚他是亲眼所见,还是耳有所闻,等等。若为亲眼所见,则用第一种据素形式,即“亲眼所见的”;若仅仅是听说某件事,则用第四种形式,即“间接的”。说话者也许会撒谎,但任何一句话都需有“据素”,因而没有一个完全对应于She has broken her right arm的句子。

下面将上述例句与其他几种可能做一比较。在英语中,说话者描述自己身体状况的句子I have a headache与讲述他人情况的句子具有相似的结构,如She has a headache或They have their hats on。当然,虽然这三句话意思不同,但I have、She has和They have之间的区别显然差不多。而在吐优卡语中,后两句都可用来表述说话者的所闻,据素形式应为第四种——“间接的”。句子They have their hats on也可表示某个说话者亲眼所见的事实,属于第一种据素——“亲眼所见的”。然而,说话者看不见他们自己或他人的头痛,若是自身的头痛,则能有所察觉,可用吐优卡语中第二种据素——“非亲眼所见的”来表示。他人的头痛虽然无法亲身体验,但可从其面部表情和行为举止上做出推断,相应的据素为第五种——“假定的”。

语言学家一直期望能够在南美洲地区使用的诸语言中发现像这样的一种对于据素的区分。从吐优卡语的角度来看,英语是世界上“缺乏”据素的诸多语言之一,但这并非因为精确的交流不需要据素。之所以如此,不过是各种语言发展历史的不同而已。

吐优卡语中的据素举例

吐优卡语中的据素分为下列五种:(1)“亲眼所见的”,(2)“非亲眼所见的”,(3)“显而易见的”,(4)“间接的”,(5)“假定的”。它们通常以词尾做出区分,同时表明“过去时”和“现在时”以及指代“我”、“你”等等。在下面的第一例中,词尾-wi表示“亲眼所见的”和“过去时”,且是“我”在说。

注意:据素“非亲眼所见的”也可用于指代那些本可能看得见的事物,比如当中间没有墙的阻隔的时候。

(3)bóahõã-yu

显而易见的

“(显而易见)我把它扔了”

(提及找不到的某物)

注意:据素“显而易见的”几乎不用现在时,逻辑上讲应排除与说话者目前相关的陈述。不管亲眼所见还是非亲眼所见,任何人都清楚自己在做什么或在想什么。

注意:据素“间接的”用于讲故事或传说以及转述刚刚听到的事情。

(5)diágo tii-kú

假定的

“你病了”

(根据某人正在呻吟的事实做出的推断)

注意:据素“假定的”还可用于讲述一个大家公认或按常理可推断出的事实。

(基于珍妮特·巴恩斯20世纪80年代的描述。鼻音化符号(~)在国际音标中表示“鼻音化的”元音,如法语单词on([~ɔ]),[i]为介于[i]和[u]之间的元音。)

当不同语言做出不同区分时,操不同语言的人群仍以同样的方式感知周围的世界吗?抑或遵循完全不同的思维模式?

以“集合”为例,它可能只包含一个事物,如一朵花或一条鱼。而英语中的set却不是此意,它通常与复数名词连用,这样的词还有许多,如a set of chairs、a group of several women、a bunch of these flowers,等等。这类词不能与单数名词连用,如a set of a chair、a group of one woman、a bunch of this flower。英语必须区分名词单复数,所以不存在这样的词组a set of chair,其中的chair既可指一张椅子,又可指许多张椅子。人们使用英语进行交流时,必须对一个和多个加以区分。

为了说明集合中有时包含一个事物,我们不妨通过数学符号来进行阐释。如果从含有a、b和c的集合{a,b,c}中提取包含b和c的集合{b,c},那么剩下的集合{a}只有一个成员a了。对初学者而言,这仍是一个新论断。我们是否能够做出以下推测:在英语环境下长大的人自然而然会将事物分为“一个”和“至少两个”这两个大类?

如果以上猜测成立,那么操不同语言的人群则可能因为各种语言所做区分各异而具有截然不同的思维方式。但是,我们不能仅仅根据所讲的语言来推测人们的思维及感知方式。

例如,下列两句话结构相似:The colours are nice和The curtains are red。colours和curtains属于同一类词:复数,具有对应的单数形式(colour和curtain),与前后单词一致。nice和red同属于另一类词:既非单数也非复数,但有“比较级”和“最高级”形式(nicer,nicest;redder,reddest),都和are相连并由此与其他词发生关系。在这一点上,英语与欧洲其他主要语言相似。然而,语法相似的单词意义却不一定相似。如red表示实物(the curtains)的物理属性,而nice则表达了一种主观推断。the colours也是指物体的物理属性,而并非物体本身。因此,语言各有其语法特征,也就不足为奇了。表示“好”和“红”的词在不同的语言当中不一定有类似的区分,用法也可能有差异。The colours are nice可以被解释为:“颜色很好”或者“色上得很好”。

在英语环境下长大的人是否倾向于把颜色看作实物,或将“好”等同于“红”呢?或是仅仅因为他们已经习惯于这种使用单词的方式呢?上述问题不仅仅针对语言学家,而且值得哲学家和心理学家做出进一步的思考。但作为语言学家,我们至少可以找出一些更明显的例证。

图12 桌上的两件物体。它们的相对位置如何?

一个非常有趣的例子与空间的相对位置有关。首先,我们可以运用地理坐标来表示位置,如Beijing is north of Shanghai或Chicago is west of New York。另一种方法是表示内在关系,如英语单词inside(The pen is inside the box)和between(Mary is between Bill and Andrew)。第三种在英语中常见的方法是从某个特定视角来看待相互联系。在图12中,从相机的角度讲,两个邻近物体中的一个位于相机和另一物体之间,说英语的人可以这样表述三者间的位置关系:The glass is in front of the vase或者The vase is behind the glass。如果某人位于相机对面,从他的角度来看,前后关系正好相反。此时,三者关系应为:The vase is in front of the glass或者The glass is behind the vase。类似的表达法有to the left of,其反义词组是to the right of。向照片右侧看,玻璃杯在花瓶的左侧;向照片左侧看,玻璃杯则在花瓶的右侧。

英语中有许多类似的表达法,因此人们往往忽视了物体的绝对坐标。拍摄图12的照片时,相机在正南方,所以花瓶在北边。如果在现场,你可能会意识到这一点;如果有人问起的时候,或许你还能说花瓶更靠近市中心。但以上两种表述对花瓶和玻璃杯之间的位置关系并没有任何影响,真正起作用的是观看角度。

下面将英语与主要分布在墨西哥东南端的恰帕斯州的佐齐尔语做一比较。据斯蒂芬·莱文森的描述,佐齐尔语中也有许多类似于英语中的inside和between的词,这些词被人们用来表示物体的内在关系。但却没有像left和right,in front of和behind这样的表达法来表示主观坐标。相反,人们所关注的是绝对坐标,而这却是操英语者常常忽视的(见图12)。

莱文森重点探讨了一种从南部陡峭山区延伸至北部山谷的方言。假设某人看见某物在另一物的南面,两者可能都不在我们描述的范围之内,比如说,它们处于另一平原之上。然而,它们的位置相对于山坡而言,一个会被简单地称为是“上坡”,而在北面的一个则是“下坡”。其他处于“上坡”或“下坡”的物体相对于同一坐标而言是“横断”。对于操此种语言的人群来说,他们必定对这种定位方式特别敏感。例如,莱文森指出,操佐齐尔语的人即使被领进一个一百英里外、陌生且没有窗户的混凝土小屋,他们仍能准确无误地判断出所处的位置。之所以可以做到这一点,是因为他们谈论物体空间位置的方式迫使他们做出精确计算,而操另一种语言,如英语的人群则不具备此能力。

以上姑且看作是语言学家对此现象做出的解释吧。不管怎样,我们清楚地知道,人类使用的语言五花八门,千变万化,以其独特的内容和多种形式诠释着人们眼中的世界。正因为如此,我们才能够多角度、多方位、多层次地思考问题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。