1. 衆議院と参議院

日本の国会は衆議院と参議院とからなり、国の唯一の立法機関である。

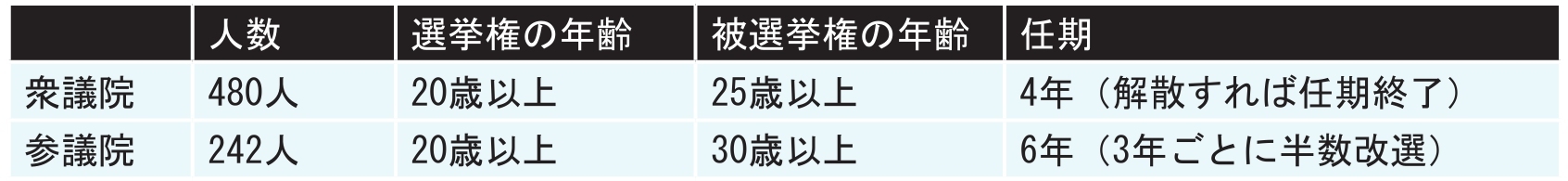

日本国憲法では、「国会は衆議院及び参議院の両議院で構成する」(憲法第42条)と定めるとともに、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する」(第43条)こととした。両院とも民選となったが、選出の方法、任期などを異ならせ、性格が同じにならないようにしている。

2. 立法過程

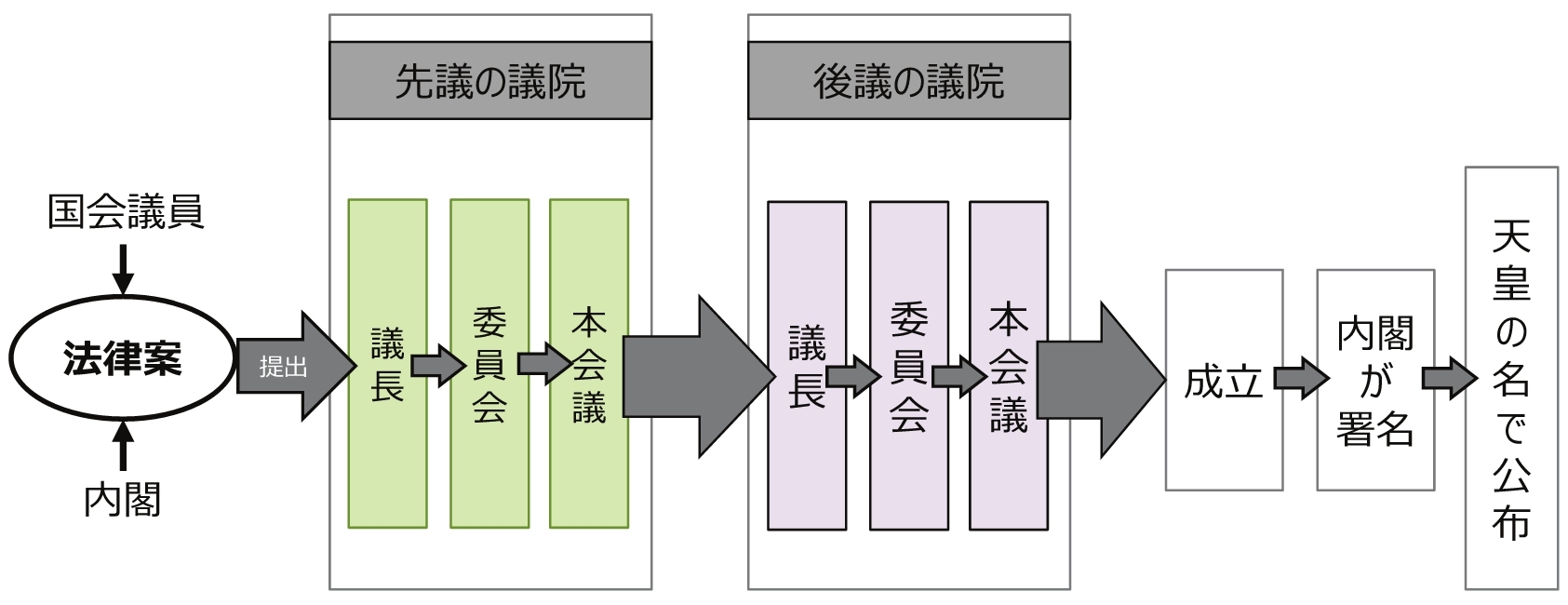

①発案:国会議員は法律発案権を持つが、内閣にも発案権がある。また各議院の常任委員会、特別委員会も法律案を提出できる。

②審議:法律案の審議は委員会制[1]をとる。委員会では、重要法案の場合は公聴会[2]を開いて学識経験者や利害関係者の意見を参考にし、十分に審議をつくす。その後、本会議で審議する。

③議決:各議院の本会議で可決されて、法律として成立する。衆参両院で議決が異なった場合は、衆議院が優越する。

④公布:内閣の助言と承認に基づいて、天皇が公布する。

3. 国会の役割

▲国会議事堂

①立法:唯一の立法機関。

②条約承認:事前に国会が承認を与え、内閣が条約を締結する。立法と同様、衆議院の優越が認められる。

③予算決議権:内閣が作成した予算は、先に衆議院に提出される。両院で可決して予算は成立するが、参議院で衆議院と異なった議決をしたり、受け取ってから30日以内に議決をしない時、両院協議会でも一致しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。

④国勢調査:立法調査や行政監督の機能のために活用が期待される。司法権の範囲と重なる部分。

⑤内閣総理大臣の指名:衆議院の多数党の党首が総理大臣になる。衆議院の指名が優先される。天皇によって任命される。

⑥内閣不信任決議:衆議院にしかない権力、不信任が過半数以上であれば、内閣は10日以内に衆議院解散か総辞職しなければならない。

⑦弾劾裁判:衆参両院各7人を選び出し(14名)、裁判官を務める。裁判長は、裁判官が互選することによって決まる。

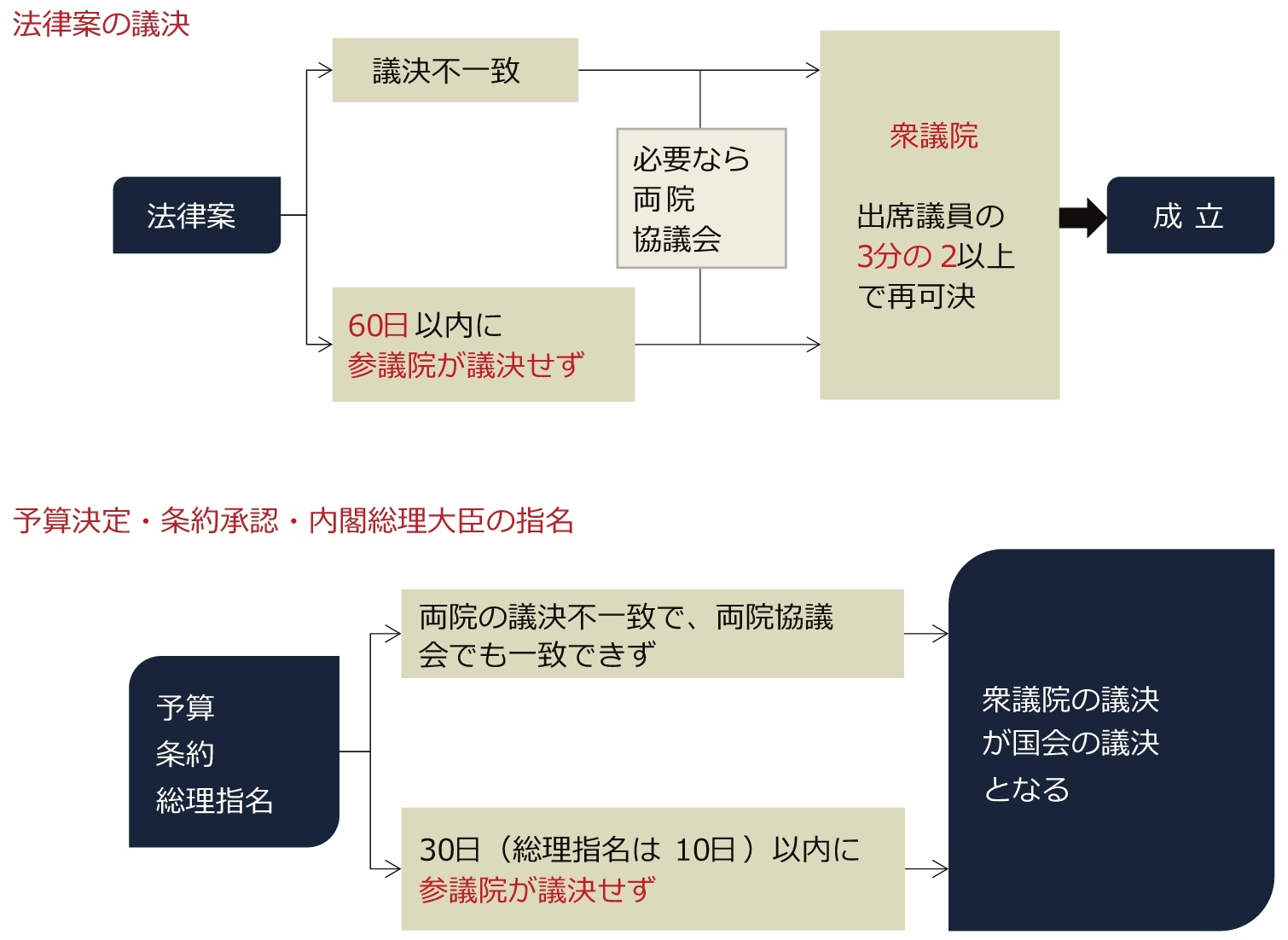

4. 衆議院の優越

①法律案の議決

②予算の議決·条約の承認·内閣総理大臣の指名

③予算先議権

④内閣不信任決議権

立法の場合、衆参両院のどちらに先に提出しても構わない。また①の場合、衆議院で可決され、参議院で否決された場合、衆議院で出席議員の3分の2以上が賛成すれば、法案は成立する。ただし、憲法の場合のみ、両院は平等で、一方の議院で否決されれば、廃案となる。

5. 国会議員の特権

①国会間不逮捕権:現行犯以外では会期中は逮捕されない

②発言の免責:議院内で行った発言について、院外で法的責任を問われない

③歳費を受ける:国からの歳費を支給される

6. 国会の種類

国会は主に三種類ある。常会(通常国会)の会期は150日で、予算審議が中心。そして、休会中に何か緊急に審議をしなければならないことがあった場合に臨時国会が開かれ、また衆議院の総選挙後総理大臣の指名を目的とする特別国会などがある。

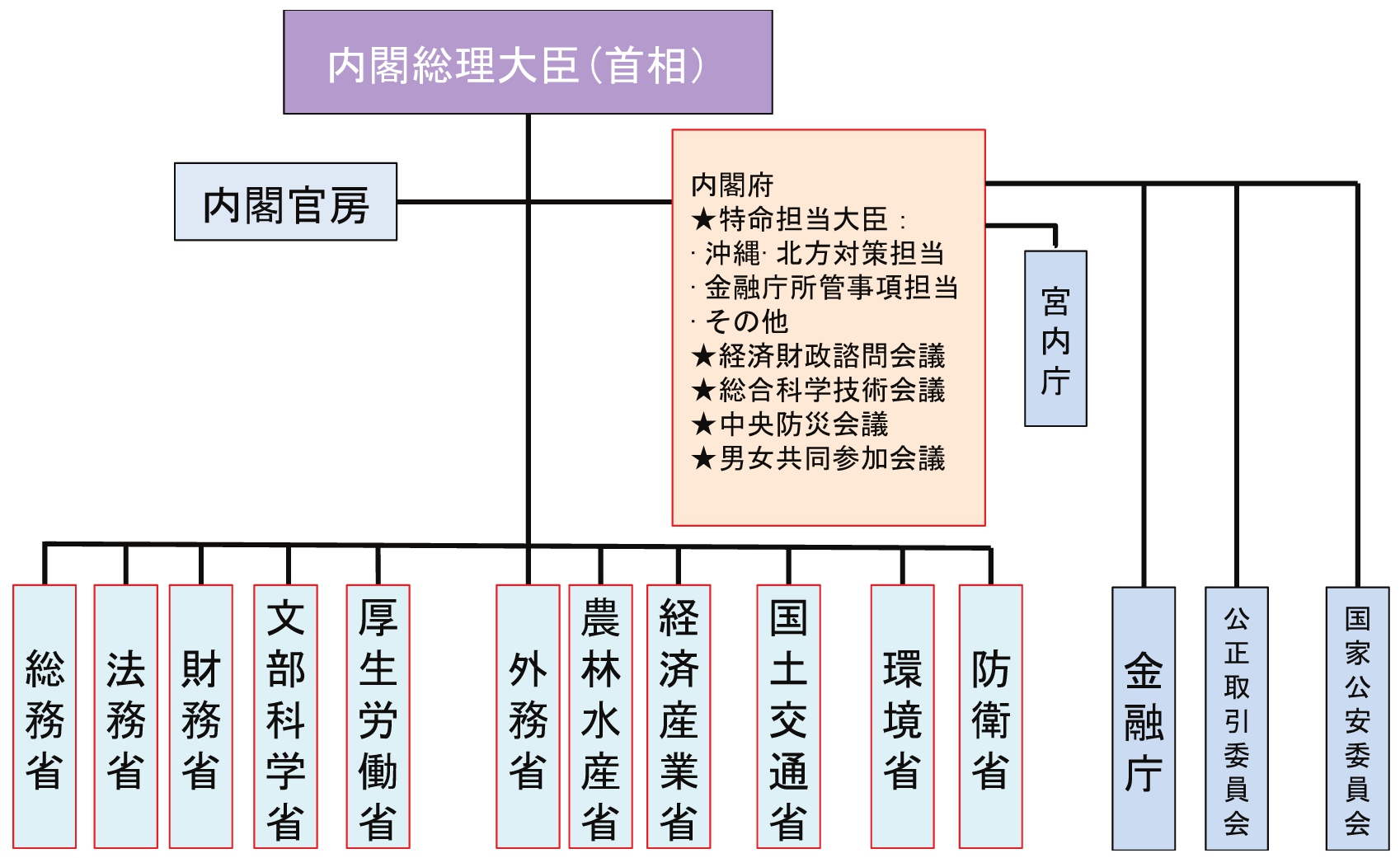

1. 内閣の組織

以下の図の組織をまとめて「内閣」と言う。一つの政策について内閣の間では多数決制ではなく、全会一致制が採られている。また、内閣総理大臣は必ず国会議員でなければならず、内閣は国会に対して責任を負う。他の国務大臣も半数以上が国会議員でなければならない。内閣総理大臣は他の国務大臣に対して、任命権と罷免権を持っている。国務大臣は各省庁の最高責任者を務めている。さらに省の下には庁がある。このような省庁を官僚機構と呼ぶ。

2. 内閣の職務

①執行権:国会で定められた法律を執行する。

②法案の提出:国会法案の90%は内閣が提出、一般議員はほとんど提出しない。

③外交処理:条約締結等。しかし国会の承認を得なければ、発効できない。

④予算制定:来年度の予算の使い方の原案を作成する。

⑤最高裁判所長官の指名や長官以外の最高裁判所裁判官の任命:指名や任命はできるが、罷免はできない。

⑥天皇の国事行為に対する助言と承認。

3. 官僚制の特徴

①画一的·公正な処理:規則によって職務権限が明確に規定され、情実を交えず、画一的·公正に処理される。

②一元的システム:一元的指揮系統の下で、上下の命令·服従のコントロールが整然と組織されている。

③客観的な事務処理:公私の区別と客観性を明白にするため、文書によって事務処理が行われる。

④成績主義:採用や昇進など、人事は成績主義をとり、専門的な知識や能力を重視する。そのため、今日では社会の各分野について専門的知識をもった専門技術官僚(テクノクラート)が重きをなしている。

判例法と罪刑法定主義の違い

判例法:裁判所の判決が後の同様な事件の判決を拘束することによって法と認められるもの。不文法の一種。アメリカやイギリスで発達。

罪刑法定主義:どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要する、ヨーロッパ大陸で発達。日本は罪刑法定主義を採用している。

▲最高裁判所の大法廷

日本の裁判は刑事裁判、民事裁判、行政裁判と三種類の裁判しかなく、軍事のような特別裁判の存在は一切認められない。最高裁判所の裁判官は1人の長官と14人の判事の計15人で、最高裁以外に下級裁判所が高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所と四種類ある。そして、三審制(原則として、1つの事件について3回まで裁判を受けられるという制度)が採られ、地方裁判所以上の裁判では、必ず公開裁判を行わなければならない。ヨーロッパ諸国のような違憲審査を行う裁判所等がなく、法律への違憲立法審査権は最高裁判所に任せられ、地方自治体の条例への違憲審査権は地方裁判所に任せられている。また、米英のような陪審制度ではなく、裁判員制度[3]がとられる。また、約十年に一度、最高裁の裁判官に対して、衆議院議員選挙と同時に国民審査が行われるものの、不信任により罷免された裁判官は一人もいない。

「地方自治は民主主義の学校」(イギリスの政治学者ブライスの名言)という言葉のように、民主主義を実現するためには地方自治が欠かせない。そして、地方自治は日本国憲法で保障され、住民自治[4]と団体自治[5]の二原則からなる。さらに住民自治の中に住民発案、住民投票、住民解職の三種の住民権利がある。条約の制定、改廃請求などの住民発案(イニシアティブ)には地方自治体の有権者の1/50以上の署名が必要で、議員や首長の住民解職(リコール)は原則、有権者の1/3以上の署名が必要である。もし、十分な署名が集まれば、選挙管理委員会が住民投票(レファレンダム)を組織し、民意を問う。また住民投票によって選ばれた議会は地方議会と呼ばれ、議員の任期は4年で、1院制をとっている。地方議会の職務は条例制定、予算·地方税の決定などである。首長は住民の直接選挙によって選ばれ、拒否権、解散権などの権力がある。中央政府と違って、直接民主制に当たるため、住民も直接請求を行いやすい。また、アメリカと違って、地方自治体は条例の制定はできるが、法律の制定はできない。首長と議員の任期はどちらも4年で、選挙権は20歳以上、被選挙権はそれぞれ30歳以上と25歳以上である。

重要な名詞

①三割自治:中央集権のため、地方自治体の裁量性が小さいことを象徴的にいう語。自治体収入に占める地方税の割合が三割であったことから言われた。今日では地方税の割合が増え、四割自治の自治体も増えてきている。

②地方分権一括法:1999年に成立した法律で、上下関係であった国と地方自治体の関係を対等にするもの。国から委託されていた機関委任事務を廃止し、地方自治体の力を高めることを目的とした法律。

③オンブズマン:行政機関や公務員を監視し、違法行為の調査や告発を行う人や団体のこと。「行政監視官」と呼ばれる。

④道州制構想:日本を8つの州に分け、高度な地方自治を目指す制度。市町村統合の動きは1990年から続いているが、道州制はまだ導入されていない。

⑤地方特別法:一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。これは国会の決めた法律であり、地方条例と全く違うことに気をつける必要がある。

⑥市民(住民)運動:一定の地域住民が,共通の要求達成や問題解決のため,連帯して住民組織を結成し,政府や自治体,企業などに対して働きかける運動。NPO(非営利組織),NGO(非政府組織),大学学生会が活動を組織することもある。

⑦政令指定都市:大都市は都道府県なみの行政·財政能力を有しているため、政令の指定により、ある程度都道府県から独立した権限を持っている市のことを指す。例:大阪市、京都市等。

⑧市町村合併:1990年以降、地方自治体の力を強めようと行われた市町村の合併を指す。

[链接答案]

1. 日本国憲法第76条には「特別裁判所は、これを設置することができない」と規定されている。その結果、日本に存在しないのはどの裁判所か。最も適当なものを、次の①~④の中から一つ選びなさい。

①家庭裁判所

②簡易裁判所

③軍事裁判所

④高等裁判所

(「2007年度日本留学試験(第1回)試験問題[EJU]」)

2. 日本における条約の締結、承認の過程に関する次の文書中の下線部a、bにに当てはまる語の組み合わせとして最も適当なものを、次の①~④の中から一つ選びなさい。

条約を締結するのは、aの仕事である。ただし、bの承認を他なければならない。

(「2008年度日本留学試験(第1回)試験問題[EJU]」)

3. 日本において地方自治体が制定する条例に関する説明として最も適当なものを、次の①~④の中から一つ選びなさい。

①条例は地域の教育と福祉の分野に関してのみ制定できる。

②条例の制定には、国会の承認が必要である。

③条例は法律の範囲内で制定されなければならない。

④条例の制定には、住民投票での過半数の同意が必要である。

(「2010年度日本留学試験(第1回)試験問題[EJU]」)

[1]一つの法案について、本会議前に、少人数の議員や専門家によって審議が行われる。

[2]議会や行政機関が決定の参考にするため民間の意見を聞く会。

[3]事実認定だけでなく、量刑などの法律判断も国民から無作為に選ばれた裁判員が裁判官と合同で行う制度。日本では裁判員制度として2009年から始まった。

[4]住民の意思に基づいて自治を行うこと。

[5]政府から独立した団体が自治を行うこと。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。