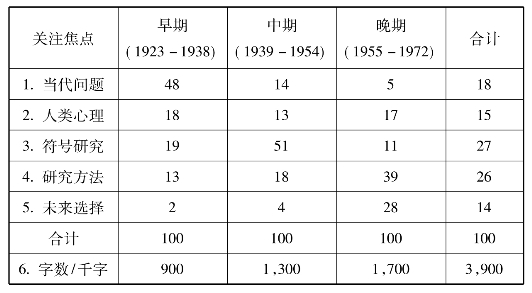

另一方面,1938年也是拉斯韦尔一生的重要转折点之一。他不仅离开了知识土壤肥沃的芝加哥大学,而且在搬家时,汽车在行驶中突然起火,毁掉了他所有的资料卡片和研究笔记,拉斯韦尔的学术与写作都因此发生了改变。马维克试图通过分析拉斯韦尔著作的内容,总结归纳其学术思想的演变轨迹,并将其分为三个时期(见表2.1)。

坦率地说,我并没有看出拉斯韦尔的学术思想存在着像表2.1所示的那样明确分期。大量与符号有关的经验研究是在所谓符号时期之前完成的——就是说,是在芝加哥大学为准备博士论文而研究第一次世界大战的宣传符号,而不是中期与著名的研究助手“四人组”——普尔、勒纳(Daniel Lerner)、莱兹(Nathan Leites)和尤劳一道在美国国会图书馆和斯坦福大学分析第二次世界大战的宣传符号期间。早在被归类为强调“未来选择”时期的30年前,他已经进行了一些极有价值的关于未来的项目。另一方面,晚年的拉斯韦尔依然密切关注当代问题,并从对人格的冷静观察中形成了异常睿智的观点,而这两个主题都被设想成属于他的第一个时期。即使仅仅对他众多著作的标题作指甲盖大小的简短分析也能看出,同样的词汇反复出现在他的每个分期中:世界、政治、权力、革命、宣传、公众舆论、内容分析、决策、未来。

表2.1 拉斯韦尔著作概要(以百分比表示)

Source:From Harold D.Lasswell:On Political Sociology(p.11),edited by D.Marvick,1977,Chicago:University of Chicago Press.

马维克对拉斯韦尔著作的三个分期很有意思,也很有用,但我要提醒读者从其中了解拉斯韦尔研究主题的连续性,而不是将它们划入不同的时间分期。[14]另一个要点,则是这张小表格体现出来的拉斯韦尔作品的巨大数量。即使低估一下,把一页纸计为350个字,马维克1972年就已经估算出拉斯韦尔著作的文字总量是400万(Marvick,1977,p.10)。1972年以后,我们必须再加上100万到200万字。事实上,哈罗德1978年去世时,由拉斯韦尔、勒纳和斯皮尔(H.Speier)主编的三卷巨作(1980a,1980b,1980c)已经列入东西方中心出版社的出版计划。它们至少使拉斯韦尔的著述文字总量又增加了50万。因此,可以认为拉斯韦尔一共发表了500万到600万字的著作。

这些著述有半数可能是联合撰写,或是联合主编的。拉斯韦尔的名字以一部著作的主编或合作者的形式出现的频率令人吃惊,这种合作经常发生在他与一位或多位前学生或前助手之间。然而,很多学者认为,他并不是一位特别优秀的主编。罗斯顿(1967)说,他是一位非凡的思想生成者,但不是一位有效率的主编——不管是自己的作品还是别人的著作。我认为,问题在于他不愿意承认一些事物是不相关的。因为他总是在学习、重组、记录、分类、存储,那些无论多么琐碎的事实、多么吊诡的猜想难得不会在某天、某地、以某种方式可能成为决定性的吗?想想弗洛伊德从那些明显琐碎的信息中获得的发现吧!

我们估计,列在拉斯韦尔名下的著作,有300万字左右是合作撰写、主编的,这就意味着哈罗德·拉斯韦尔一生总共贡献了300万字涉猎广博、观察敏锐、思想深刻的原创性成果。正是凭借这些著作以及大量私人联系和讨论,拉斯韦尔即使离开了社会科学院系,不再指导社会科学领域的研究生,却仍然长期保持着对学术界的影响。对于拉斯韦尔来说,从1937年——他即将离开芝加哥大学——到1950年是一个非常奇特的时间段,这期间,他没有在政治学期刊上发表任何文章。[15]在他的讣告中,《纽约时报》声称这是因为他的观点“受到了抵制”,以及“年轻一代政治科学家最终是基于学科意识来看待他的学术思想的”(Ennis,1978)。然而,拉斯韦尔在优秀的年轻政治科学家中总是有一大批追随者,他们或是他的学生,或是他的同事。可能正是他们的影响帮助拉斯韦尔重建了在政治科学领域里的学术声誉。不管怎么说,1955年,他被推选担任了美国政治科学协会(American Politics Science Association)主席。

1938年之后,拉斯韦尔主要是在社会研究新学院(The New School for Social Research)授课、著书,接着,第二次世界大战爆发后,他像其他众多学者一样,积极响应政府的专家服务号召。战争期间,他在美国国会图书馆主持了“世界革命宣传”的研究项目,[16]不是为了出书,而是为了指导现实世界的决策(Lasswell&Jones,1939)。战争结束后,他接受了斯坦福大学胡佛研究所(the Hoover Institute at Stanford)一项相关项目的主持工作,[17]分析世界革命的宣传符号和世界精英们的意见。研究全世界的“权威报纸”(prestige press)是后一项研究的部分内容。正如我们已经提到的,在这两项研究中,他拥有一批极有天赋的青年助手进行内容分析。在美国国会图书馆,他有莱兹和尤劳;在斯坦福,他有普尔和勒纳。他们的参与本身就是一个证据,表明拉斯韦尔具有卓越的领导能力和对本领域最杰出人才的吸引力。

在期待了10年之后,拉斯韦尔获得了教授职位,而实际上,他10年前就该获得这一职位了。1947年,耶鲁大学法学院给了拉斯韦尔这一富于声望的任命。他像过去一样从学生的问题中获得乐趣。这一时期他主要研究国际法及相关政治学问题(其概要可参见McDougall,1984)。对于拉斯韦尔的新学生来说,这一研究理解起来的确具有挑战性,有时无疑又颇具神秘感。不过,他的主要读者还是那些关注政治、权力和政治传播的社会科学家。他的研究成果的出版速度加快了,尽管其中很大一部分是合作著述或主编的。[18]他受邀成为多个重要委员会(committee/commission)的成员,领导着本领域一些重要的学术协会,还会因为一些研究项目或其他研究中心的活动而频繁地从耶鲁休假。1973年从耶鲁大学退休后,拉斯韦尔又在纽约城市大学、天普大学和哥伦比亚大学任教了一段时间,直到1976年彻底结束教学生涯。他去世前的最后两年献给了纽约的政策科学中心(Policy Sciences Center)——这又是一个证据,表明拉斯韦尔的研究兴趣并未从一段时间到另一段时间发生急剧变化,而是保持着内在的延续性,不断回应早年的研究和著作。拉斯韦尔一直都关注科学与政策的关系,但他对于政策科学的主要兴趣却产生于他的战时服务体验,以及一本1951年在斯坦福大学与丹尼尔·勒纳合著的书——《政策科学》(The Policy Sciences)。[19]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。