转型期中国电视节目议事框架的形成机制——以中央电视台《当代工人》为例

沈 东

研究背景

一、变化中的中国电视环境及操作

和中国社会的政治经济变迁相一致的是,中国的媒体也正处于一个转型期。特别是从20世纪90年代以来电视在观念和操作上都发生了诸多根本性的变化,这与整个社会环境的变化息息相关。“90年代被人们普遍公认的命名是‘转型期’,经济转型、社会转型、思想转型、文化转型。”

在某种工具理性的引导下,中国的新闻媒介特别是电视媒介,内外都表现出诸多矛盾焦点,打着“正名”的旗号却进行着令人担忧的实践操作。例如过度的娱乐化倾向与电视“民生化”的口号,又如将收视率提升到几近唯一客观标准地位的做法,以及政治管制的有效性和制度管制的局部失效,媒介再现的叙事框架与社会现实的离合,这些问题无不是政治—市场角力的结果。在对媒体的操作实践进行了人类学考察之后,潘忠党认为“非常规的实践比常规化的实践更反映改革的力度……这更多地集中于经营领域”(潘,1997)。但是让人担心的是某些非常规的操作已经通过改变生产机制而开始影响具体的节目文本内容。在传媒机构内部,既有的新闻常规(news routine)也正在悄然发生着变化。(潘,1997)

二、研究对象

在对中国的新闻改革以及媒介转型的研究中,存在多种视角。这些研究组成了一幅“分省”地图,仍然缺乏一种结合了文本分析、生产机制两者关系的综合方法,特别是对媒介生产缺少一种人类学式的实证的连续性考察。

这种综合的连续性考察,存在几方面的困难。首先是节目文本的离散性质。由于节目内容的多样性以及再现方式的多样性,大多数新闻节目很难找到一种统一的主题框架,从而无法对其进行有效的归类。(Tuchman,1978)而要对文本的生产机制进行研究,介入式的观察又必须是连续的。这是一对不易解决的矛盾。其次是文本的典型性问题。要考察政治—市场力量在节目文本以及生产机制中的对抗—协商关系,文本以及生产文本的机构本身应当同时具备这两方面的典型特征。这个条件对于一般的节目来说,很难同时满足。再次,文本所反映的问题,应当具有时间跨度,同时又具备制度变迁研究的典型性。

要解决上述三个问题,在研究方向上,需要作出以下的调整:以个案调查的形式进行连续性的考察,对象应当是主题明确的栏目,而这个栏目本身有典型的政治符号特征,同时又面临着来自市场的压力,同时这个栏目的主题或者关注对象是一个同样经历着内涵变迁的集群。本项研究将研究对象选定为中央电视台第一套节目的《当代工人》栏目。

《当代工人》是1997年创办的周播节目,2004年被归为央视一套的政策保护性栏目。作为每期时长30分钟的专题类节目,《当代工人》到现在已经有10年共四百多期的节目文本,是中央电视台唯一以“工人”为报道主体的栏目。栏目开办之初正处在国企改革的热点时刻,“国企改革”、“下岗”、“再就业”等正是当时整个社会和媒体文本的关键词。在建构整个社会再现框架,或者说文化主题的时候,这个栏目得到了政治主流的肯定。当年该栏目在节目形态上具有一定的创新性,户外的大型现场谈话,没有主角没有嘉宾,谈话主体就是在工作现场围坐的普通工人,创造了一种具有现场感的叙事空间。节目制作者对各种事件的定义和叙述,是通过“即兴”的现场谈话完成的。

但是从2001年开始,随着国企改革进入一个相对平稳期,以及主流政治话语体系对于更深层次政治、经济问题的回避和转移,栏目在内容可能性上受到诸多制约,收视率开始下滑。电视台出于收视率—市场回报的考虑,虽然把这个栏目作为保护性栏目维持下来,但却把播出时间调整到每周二下午,导致该栏目收视率、影响力同时走低。而在栏目的内部,从收视率下滑的那一天开始,同时受到制作人员经济压力、电视台内部的组织压力,栏目开始寻求对于原有话语体系的替代性改造。当然,在改变叙事框架的过程中,“既定新闻原则”时时通过各种途径影响着节目的制作,如内部节目审查、特定宣传任务等。栏目同时依靠政治“保护”,进行着对话语体系的市场化改造,在夹缝中艰难生存。

“区域历史的内在脉络可视为国家意识形态在地域社会的各具特色的表达,同样,国家的历史也可以在区域性的社会经济发展中‘全息’地展现出来。”(陈,2006)本研究认为将“区域历史”换成“电视节目内容”,这样的陈述仍然有效,因此以个案研究的形式探讨整个中国电视的问题、映射政治社会变迁的努力也将是具有现实意义的。

三、研究方法

本项研究运用框架理论(framing theory)的研究方法。在传播学研究领域,对于“框架”的综合式的定义是:“媒介的框架就是选择的原则——刻意强调的、阐释的和呈现的符码。媒介生产者惯于使用这些来组织产品和话语。在这样的语境中,媒介框架能够帮助新闻从业人员很快并且按常规处理大量不同的甚至是矛盾的信息,并将它们套装在一起。由此,这些框架就成为大众媒介文本编码的一个重要的制度化了的部分,而且可能在受众解码的形成中发挥关键的作用。”(O’Sulivan,T., Saunder,D.& Fiske,J.,1994)

从社会学的角度来说,媒介转型的核心是新闻从业人员的新闻实践活动之变化(潘,1997)。对于这种实践活动的框架分析,需要进行三个层面的考察:(1)框架机制包括组织、媒体及个人;(2)社会实践的意义;(3)实践的社会思想背景。结合影响框架形成的各因素,本项研究考察的对象具体可以分为:

(1)文本。

(2)新闻常规。新闻从业人员通过套用它们而理顺纷繁复杂的新闻事件,这个过程称之为“典型化”(typification),是记者构筑社会现实的方式(Tuchman,1978;Berger& Luckmann,1966)。一个明显的事实是,为了获得更高的收视率,电视节目往往突破一些原有的规范,用特别富于刺激性的内容吸引观众,在节目形态上也变动不居。电视节目严重的娱乐化倾向、电视节目表述形式上的“民生化”都是这种突破原有常规的表现。

(3)政治体系。威廉姆斯(Williams)认为存在三种文化模式:主导的、残余的和新兴的结构。有分析者认为对应中国的媒介转型,这三种结构可以依次对应党和国家的支持、传统儒家道德规范、市场因素的介入。(李,2002)

(4)经济和社会发展的阶段性。在经历了整个90年代经济的高速增长之后,人们开始反思在经济发展过程中存在的唯理主义,这在经济和社会领域导致了某种普遍的失范(孙,2004)。政府无意放松管制,官方媒介资本的业界与学界代理人则通过调动“入世”政策与话语资源来深化中国传媒产业重组中的市场与资本逻辑(赵, 2005)。由于指令型的政治控制依然存在,媒介对于主流话语体系的改造只能通过某种“补偿网络”进行。(潘,1997)

节目文本

一、文本修辞结构——节目形式

在《当代工人》十年的发展历程中,节目形式曾经发生过很多次改变。这种变化,按制片人和编导的理解,是一个“不断寻找最佳表达方式”的过程。1998年,在开播一年之后,《当代工人》引入了“大谈话”的节目形式,并迅速从原来的杂志型节目过渡到谈话类节目。到2004年上半年,由于收视率一直保持在一个低位,按照部门主任的意见,采用专题纪实方式制作的《当代工人·创业志》又取代了原来的谈话形式。之后由于这种节目形式被认为对于拉动收视率没有明显的作用,栏目又恢复了谈话形式。

此后节目形式一直在“大谈话”、“演播室谈话”以及专题片之间摇摆不定。在2001年到2003年栏目所制作的“五一”或者春节特别节目采用演播室外现场谈话的形式之后,2006年的春节特别节目甚至采用了录播晚会的形式,而半年之后的“五一”特别节目更是把晚会的录制现场搬出了录制棚,在企业现场搭台。而在栏目内部,改版方案也层出不穷。

节目形式,首先确定了一种高夫曼(Goffman)所说的交流过程中的基调(key)及其过程(keying)。高夫曼对框架(frame)及其建构的过程(framing)同基调及其过程进行了区分,认为前者来自于现实,而后者只是对现实的一种模拟。同时在对基调的分析中,他提出基调可以为交流双方设定一个基本的情境,比如在演出的过程中,虽然观看演出者明知道这是假的,但是并不妨碍他们安静地观看以及投入情感,而演出是在表演者表演以及观众观看的相互配合中完成的,这一过程又是出于自愿的。(Goffman,1974)因此,高夫曼对于框架和基调的区分,可以被看成是对主题以及主题所包含的意识形态内容,同其实现方式、修辞结构之间差别的区分。而节目形式同演出的环境一样,都为节目参与者以及电视观众创造了一个舞台,设定了基本的情境。

在开播一年的时间内,《当代工人》采用的是杂志型的节目形式。其中有有关大型企业的报道,有工人生活的报道,还有技术绝活和才艺表演的内容,在板块的设计和主题的确定上一直处于一种作坊式的生产状态中,这也被认为是一种没有栏目特色的节目样式。在栏目开办将近一年的时候,栏目改版为“大谈话”的形式。这种形式“用外景演播现场打破电视演播室节目的常规,把拍摄地设在生产第一线,在外在形式上将谈话者送回了现实空间,同时又将电视机前的观众拉进了这个现实空间,使得参与谈话的工人师傅‘你们讲给你们听,你们表现给你们看’,因而获得了双向的亲和力;此外它还是一个高度开放的空间,在这里,参与者占据的空间界限就是演播现场的空间界限,并随时可以因参与者的加入而扩展”。(吴,马,2003)

当时中央电视台的《实话实说》已经在国内具有一定的影响力,谈话节目方兴未艾。但是当时所有的谈话节目都采用的是演播室内拍摄的方式,节目样式比较单一。而在节目形态上能够突破的一种有效手段,是不同节目形态的重新组合。最终产生了在工厂车间进行拍摄的谈话节目,主持人就站在工人群体中间,节目画面也不回避其他的摄制组工作人员。在谈话方式上,也没有指定专门的嘉宾和领导,所有参加谈话的人员都围绕主持人而坐,在画面上并不体现身份的差别。

这种注重谈话现场的努力,以及在最终节目中所体现出来的特征,主要有以下几点主要作用:

(1)增加真实感。新闻节目具有一种极力夸大其真实感的倾向。(Van Dijk, 1988)虽然《当代工人》属于社会专题部,在节目的定位上也从来不被认为是一档新闻节目,但非虚构性同样也是专题类节目的一个基本特征,媒体所担当的“喉舌”作用也加强了电视台的权威色彩。但是在提出并制作这种节目形式的编导和栏目负责人看来,传统的电视节目,在剪辑上过于“干净”,真实感反而大打折扣。观众一方面会认为在电视上看到的内容都是经过剪辑、具有宣传目的的;另一方面,大量制作精美、剪辑干净的节目已经发展得相当完善,《当代工人》如果在细致程度上和这些节目相比,无法更好地创新,也就无法引起观众的注意。增加一些细节,增加“穿帮”镜头,被认为是有效地增强真实感的一种策略。这种细节上的真实感,也让节目在内容上更具有说服力,直白的宣传意味减少了,从而带来更多的亲近感。

(2)营造公共谈话空间。“公共空间”最早是由汉娜·阿伦特提出的,哈贝马斯将它发展为“公共领域”的概念。“公共领域”是指在政治权利之外,作为民主政治基本条件的公民自由表达以及沟通意见、达成共识的社会生活领域。(哈贝马斯,1999)“脱口秀”这种节目兴起的重要的社会原因就在于在工业社会或者后工业社会,人们的话语空间被分割得越来越小,大众有要求沟通和倾诉的欲望,迫切需要一个公共的话语空间,一个“公共论坛”,脱口秀恰恰提供了这样一个平台。人们希望它能够帮助他们知道在这个越来越危险、越来越孤单、越来越难以沟通的世界上发生了什么事,应该怎样行事。(郭,2006)

2004年开始制作的一批专题纪实类节目,则体现出完全不同的另外一种风格。当时《当代工人》长期处于综合评价体系的末尾处,栏目生存岌岌可危,面临被淘汰的危险。

在这种情况下,从2004年开始,栏目开始集中制作“讲故事”的专题纪实类节目。节目完全采用了新的包装形式,同时也不再注重特定的主题,只要是新奇和有一定意义的故事,就能够进入选题的范围。这种节目形式在内容上一般会设置三到四个段落,每个段落完成故事的一个大的悬念点,在每个悬念点之下,还有很多反复的悬念制造过程。其很多特征都与原来的大谈话完全相反:

(1)精致的节目包装。其中包括节奏更快的片头,迅速提出“故事”悬念的导视,节目中渲染气氛的音乐和音效的使用,甚至是画面之间的转场特效。

(2)以“故事”为核心。《当代工人》大谈话的节目形式,是一种糅合了纪录片元素的谈话节目。真实再现谈话现场,以及无法预料的一些插曲,都增加了节目的真实可信度。早期的一些专题形式的节目与后期的专题节目也同样存在很大的差异。新的节目注重“虚拟性”。这种虚拟性并不是说节目所立足的基本内容是虚构的,而是指这种节目由于其特定的内容以及包装形式,越来越接近于电视剧式的虚构类节目。

虽然节目使用了一种更“平民化”的视角,用一种“演绎”的方式来表现社会生活中的百态人生,“宣教”的意味更加淡化。但同时,对于观众来说,他们看到的也许是一个好的故事,他们参与其中并能够看到与自己类似的心声的表露。因此,基于特定人群——工人群体的特征消失了,剩下的只是一些与这个特定群体无关的“戏剧演出”。

从纪实性谈话转变为“纪实故事”,再到栏目剧以及娱乐节目,电视作为一种社会观察者的权威性质逐步丧失,换取的是在一种媒介整体环境下预期“可能”出现的高收视率。这种基于节目基调的整体修辞方式的转变,反映出传播者自身权威性的下降,以及客观上,观众——工人作为一个群体特征的弱化。在这一关系中,栏目作为商品生产和交换主体的特征更加明显,而原先设定的传播目标,也由关注社会变革深层问题的行动者和思考者,变为每天在电视机旁等待一个个“好故事”的无聊看客。他们是“陷于琐碎的日常生活而并不想去创造历史”的一群人。(Gamson,1992)

二、脚本结构——故事线索

艾扬格(Iyengar)提出了两类新闻框架:插曲框架和专题框架。插曲框架(episodic news frames)目前是电视新闻中突出的新闻框架,这种框架着重于分散的事件,例如夜间犯罪报道,涉及具体人物在某一时间、某一地点所发生的行为。而主题框架(thematic news frame)则通过报道事件的大环境和事件的结果及其影响将公共议题置入更广阔的语境之下,例如对贫困问题的报道。研究者们发现使用不同的框架会影响受众对事件责任人的理解和认识。艾扬格认为插曲式框架使人们“将责任归于个体,而很少考虑社会因素。而专题式框架则正好相反”。(Iyengar,1991)

对于《当代工人》而言,片段式的节目本身就是故事性的,故事的素材涉及一个连贯的事件,有一个或者一组主要人物。而主题式框架,往往没有一以贯之的故事线索,而是对某一议题的讨论,也没有核心人物,故事和人物都是以议题的逻辑线索而不是故事的线索进行组织的。

但是制作节目的编导并非职业的社会运动家,基于新闻传播规律之上的职业自主意识也在增长。很多研究者发现,记者所关注的,并非基于特定意识形态的“观点”,更多的是具有吸引力的“故事”。正是由于这个原因,并非每一个节目内容都具有统一的可辨认的框架(这里指主题而不是结构方式)。

《当代工人》从开播,到后来被“另眼相看”,成为逃脱商业压力下末位淘汰制直接约束的“政策保护性”栏目,无不与“工人”的特殊地位相关。但是从十年的节目发展过程来看,从“事件”到“话题”然后再回归“事件”的再现方式的变化,恰恰体现出意识形态色彩的淡化。

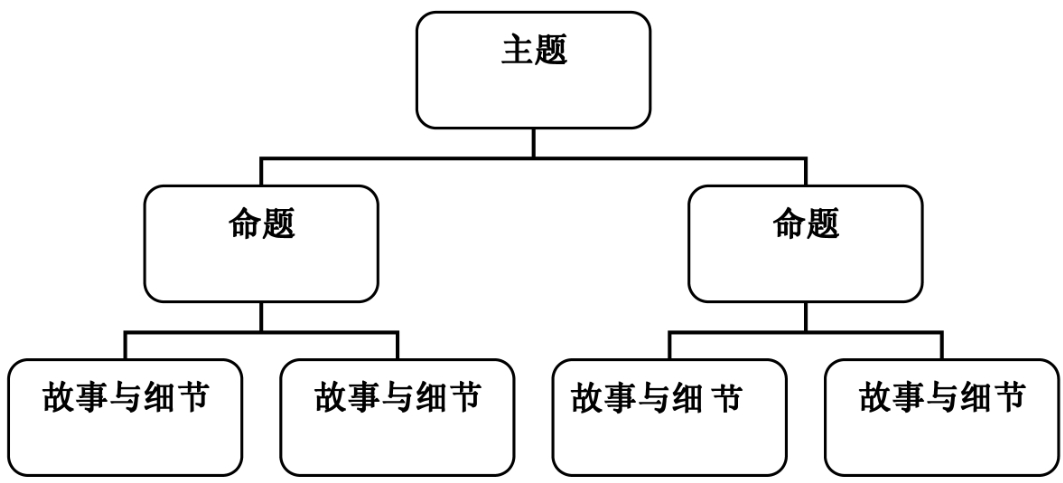

以话题为核心的节目,叙述特征可以表示为:

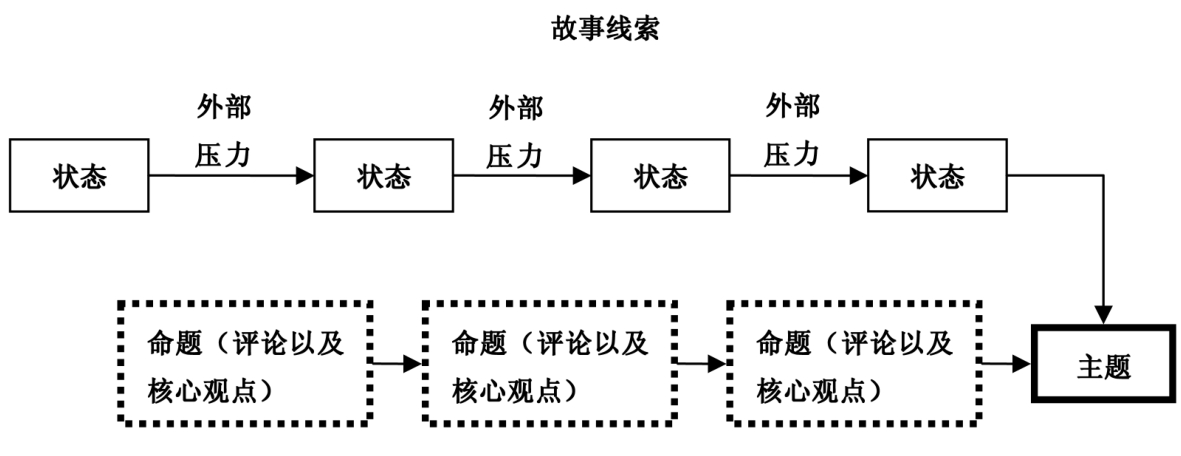

按照节目常规,任何有品质的节目被认为都需要通过鲜活生动的故事来说明道理,有品质和有深度的节目,也应当是有社会关注度的节目。但是在这个时期,《当代工人》却偏向另外一种极端,即对故事线索的极度强调。而主题,或者说命题,只是为了完成叙事。虽然说任何节目背后总包含一定的社会价值,但是这一时期,整个节目所体现的主题、其背后的文化价值,以及对“工人”的塑造,在制作者那里,更直接地说,在编导那里是模糊的。每一个环节的设置,完成的作用已经不是对节目隐含的价值判断——主题的论证,而是为了能够为故事营造更多的悬念。因此,故事和命题的关系在很大程度上被倒置了过来。

图1 话题性节目叙述特征

图2 故事性节目叙事特征

“故事”优先而不是“主题”优先,使《当代工人》的节目变得更加多样化,定位也更加模糊。为了保证《当代工人》的意识形态或者政策特色,部门负责人以及栏目负责人往往会在节目制作的最后一道关口——审查环节,要求编导对内部细节进行调整,比如在解说词中加入有关“工人”的字样,或者把主人公的“工人”职业背景做一个简要的交代,在节目最后的“拔高”部分,“提炼”故事主旨。应该说,一个真正的好故事,应该是主题立意和故事叙述俱佳的作品,但是一方面限于选题本身的特征,另一方面限于编导能力的强弱,这种完美的统一是很难达到的。负责节目审查的负责人对此一般也都表示理解,并且在操作上也更强调故事的好看。至于对主题的“提炼”,与其说是对节目品质的要求,毋宁说是为了完成一种基于中国电视和政治传统的“仪式”。

三、主题结构——话题分布

《当代工人》创办于1997年,2005年被列为央视一套政策保护性栏目。节目的创办,是同十五大之后加快进行的国企改革特别是所有制改革和下岗分流问题紧密相关的。被列为政策保护性栏目,则是为了能够让这“唯一”的一个面向工人的节目不会因为收视率的冲击而消失。从决策者的角度来看的话,《当代工人》的存在本身就是一种为维持社会主义意识形态的努力的最佳证明。宪法规定“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家”。中国共产党党章总纲中也注明“中国共产党是中国工人阶级的先锋队”。在社会主义意识形态中,工人阶级始终是被定义为“领导阶级”的。工人阶级被认为是最具有组织纪律性、掌握最先进生产力的阶级。“中国工人阶级始终是推动中国先进生产力发展的基本力量,是我们党最坚实、最可靠的阶级基础,是我们国家当之无愧的领导阶级。在新的历史条件下,工人阶级的历史地位和作用没有变、也不能变……全心全意依靠工人阶级始终是我们党不可动摇的方针,是我们从胜利走向胜利的重要保证。必须充分发挥工人阶级在改革开放和社会主义现代化建设中的主力军作用,必须切实维护职工群众的经济、政治和文化权益……必须在实践中不断发展工人阶级的先进性,提高广大职工的整体素质,把他们锻炼成一支真正具有先进阶级理想、社会主义道德、现代科学文化知识和严格组织纪律的强大阶级队伍。”(曾,2003)

在社会转型期,特别是国企改革等一系列深刻的经济体制改革过程中,工人作为一个群体所付出的代价是比较大的。在整个社会文化中,普通产业“工人”的地位正在下降。在中宣部所提出的25个群众关心的理论问题中,有关工人地位的问题被排在第九:“面对工人阶级状况的这些变化,难免会有人对工人阶级的地位和作用产生疑问和困惑。有的问:‘在高科技发展的今天,工人阶级还是先进的阶级吗?’有的讲:‘大批工人下岗失业了,主人翁地位怎么体现?’还有人说:‘劳动力进入市场了,企业改制了,董事会、老板说了算,工人还是不是主人了?’等等。”(中共中央宣传部理论局,2003)如果说在以前,工人被称为“老大哥”,在政治和经济上享受着相对于其他阶层更高的待遇的话,那么工人在当代所面临的问题,则是经济地位上的直接变化。因此,维护“工人阶级是领导阶级”这一意识形态命题,一系列的象征性标志就必须继续保留,《当代工人》正是这一系列标志之一。

从1997年到2006年的十年间,《当代工人》制作的节目在主题上可以明确辨认1的有以下几类:

(1)建设。突出的是工人群体,特别是产业工人作为社会主义建设主力军的特征,包括重点工程的建设、艰苦条件下的创业,以及工人如何爱岗敬业的主题。

(2)改制。囊括了十五大所提出的对国有企业进行改造的诸多方面,在具体内容上,则有内部搞活、机制转换、所有制调整等。强调的重点是市场和效率。

(3)凝聚力。涉及民主化管理、劳资双方的和谐关系、党建以及职工培养等内容,强调的是一种“归属感”和“凝聚力”。

(4)职工观念转变。特别指下岗职工如何转变观念二次就业,其中很大一部分涉及下岗职工观念转变之后创业成功的故事。

(5)保障。包括政府和企业的再就业工程,社会保障制度的建立,以及政府、工会对下岗职工的关心和帮助。

(6)维权。主要是职工合法权益受损和维护的主题,从实际发生的矛盾入手,落脚点在法律和制度的维护上,其中也包括农民工利益受损问题。

(7)农民工生存。关注农民工生存状况,重点在于呼吁一种身份上的平等,最终达成“和谐共处”的社会环境,维权类主题不在此列。

除了这七个方面具有比较明确的主题之外,还有一大类节目不具有明确的可辨认的主题,其中又可以分为两个小类:

(8)与工作有关的主题。表现各种特殊性质的工作特点,或者是工人绝技绝活的展示,这类内容分布很广,大多不从属于传统的产业工人范畴内。例如有关精神病医院护士的节目、狱警和犯人之间关系的节目,以及新闻线人、沉船打捞等内容的节目。从制作者的角度来看,这些节目由于人物身份和节目内容具有特殊性和新奇性,显得更加轻松和多样化,区别于传统的有关工人的严肃话题,因此更容易吸引观众。

(9)与工作无直接关系的主题。表现主人公个人生活的节目,主人公所从事的工作并不是节目的主要表现对象之一。这类节目在内容上更加庞杂,比如有关“毛孩”的节目,收养弃婴的环卫工人的节目,以及游客抢救受伤大熊猫的节目等。

主题1~7具有明确的可辨认的特征,话题集中,不管是表现工人奉献精神和建设成就的主题,还是表现社会制度变迁的主题,工人在其中的主体地位是得到集中表现的。而主题8、主题9,同工人形象的塑造、工作对工人所产生的影响等无明显关系。这两类主题的核心是“故事”而非“问题”,并不牵涉工人的身份认同及其转换,是对“工人”符号的一种游离。

表1 主题分布统计描述

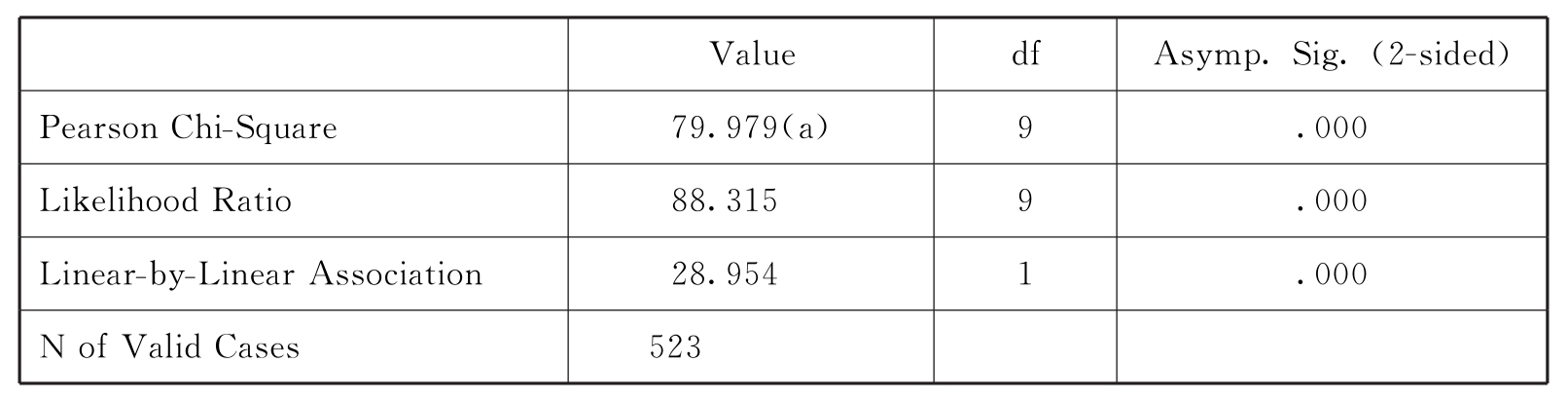

表2 主题分布卡方检验

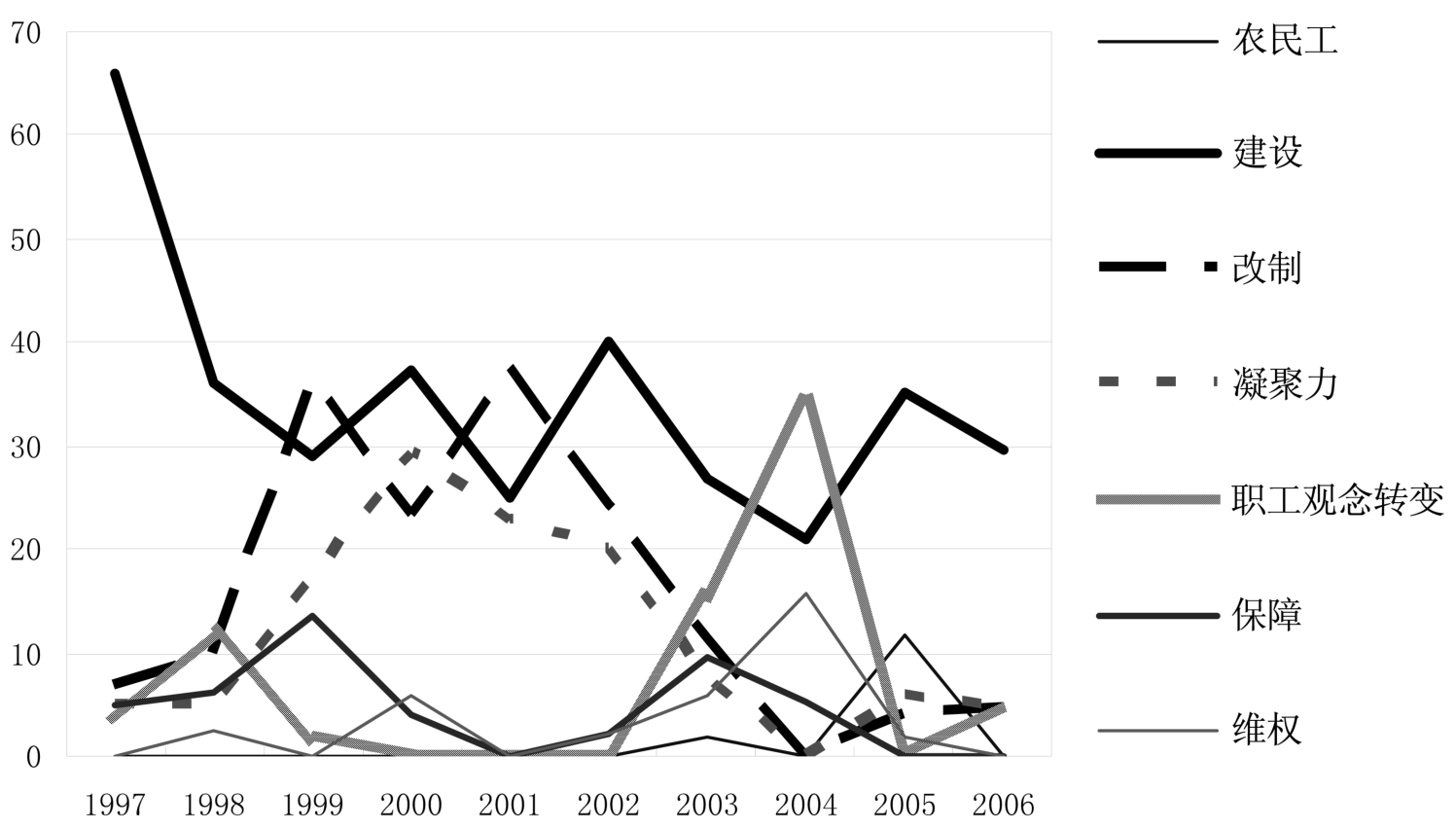

图3 身份主题的时间分布

将主题1~7归为“身份认同主题”,而将主题8和主题9归为“离散主题”,通过比较我们可以发现,两类主题随时间变化的特征明显(卡方= 79.979,概值= 0.000)。从总体趋势来看,身份认同主题在1997~2005年间一直高于离散主题。节目围绕“工人”组织节目生产的特征明显。节目开播的第一年时间里,身份认同主题曾经有过下降的趋势,离散主题相应上升,这时候,栏目的定位和选题方向也不是特别明确。但从1998年开始,身份认同主题所占比例迅速上升,在2000年的时候甚至占据了全部份额。这也正是节目采用大谈话形式,紧扣社会热点制作节目的时期。

但是从2001年开始这种比例关系开始逆转。一方面随着改革的深入,有关企业改制、下岗再就业的话题迅速降温;另一方面,电视市场竞争的加剧,收视率指标的引入使得栏目在制作非严肃性话题和特异性选题的动力上升。但是由于栏目本身的政策属性,以及节目制作传统,身份认同主题仍然占据主导位置。2004和2005年间,由于长期处于被淘汰的边缘,栏目制作离散主题的比例迅速上升。2005到2006年间,虽然栏目已经被定位为“政策保护性”栏目,但是收视率依然是栏目内部考评,以及制片人和工作人员是否能够“保住饭碗”的重要指标(栏目连续两个季度收视率表现低于前一年,栏目制片人就要撤换,栏目的改组也可能导致原有编导的离职),所以寻找特异性选题的速度加快了,最终在2006年,离散主题一举超越了身份认同主题。市场的力量,使得《当代工人》也成为一个主题“迷失”的栏目。

图4 节目对象的时间分布

在对身份认同主题细分的时候,我们又会发现,建设类主题仍然占据最高的比例,虽然在1999年和2001年被有关改制的主题超过,在2004年被职工观念转变(职工个人创业)的主题超过,但从总的趋向上看,仍然占据主导地位。建设主题(表现工人爱岗敬业、艰苦奋斗精神和建设成就)被认为是塑造工人传统形象、体现栏目政策属性最重要的内容。有关改制和企业凝聚力的主题,在1998~2002年间,有过一个冲高的阶段;有关职工观念改变(个人创业)的内容,由于2004年栏目集中制作了一批创业类节目而有过一个非常短暂的高峰期;保障(社会保障制度和再就业制度建设)和维权主题,则始终处于低位。在建设、改制和有关凝聚力的主题里,工人的能力主要被再现为“理解”、“奉献”和“接受”,对于外部的改变,他们并不具有谈判的对等地位。而保障和维权这类服务性更强、工人主体意识更强的主题却始终无法成为节目的主流,由此可以看出,栏目在定位上并不是就工人“问题”展开讨论,而更多的是“表现”或者说“再造”工人的“形象”。

分析及结论

一、政策环境下嬗变的“工人”内涵

随着市场经济的建立和国企改革的深化,传统上单一的经济构成形式越来越多元化,传统上工人阶级、农民阶级和知识分子阶层的内部划分已经发生了很大的变化,特别是在包罗最广泛的工人阶级内部,阶层的分化非常大,工人阶级传统上最主要的组成部分也就是产业工人阶层反而成为城市中事实上的弱势阶层。

“工人阶级”的内涵不断扩展,产业工人阶层只是其中重要的一部分而非全部。同时,非工人阶级/阶层的其他社会阶层也被囊括到社会主义社会的政治体系中,合法性得到了更加明确的承认。通过阶级外延的扩大,以及对其他社会阶层的政治合法性的认同,党和国家的执政基础更加符合现实情况。而传统上工人阶级最核心的组成部分——产业工人阶层,回归到更贴近现实的社会劳动者的身份认同上来。

工人阶层被赋予的象征地位,越来越接近于其实际的经济和社会地位。另一方面,主流话语又延续着传统意识形态,将工人阶级/阶层描绘成社会主义建设的主力军,代表着先进的生产力,具有全局意识,即使在自身利益受损的时候,也能发挥革命年代的创业精神,甘为国家建设作出牺牲。在经济体制改革进入一个新的阶段,市场经济体制已经初步建立起来之后,工人阶层身份转换所带来的矛盾不再显得那么激烈的时候,主流政治话语的中心又转到社会保障制度上来,以具有普世意义的法律制度来保障各阶层的利益得到了突出强调。然而这种制度的建设,对象并非是某些单一的阶级/阶层,而是被表述成整个社会大众——全体“公民”。阶级/阶层的局部矛盾被转化成一种技术上需要解决的问题。经济的快速发展,以及工人阶层“自身观念”的调整背后,是意识形态的渐进式调整。在政治安全的前提下,工人阶级/阶层的内涵被不断调整和置换,从而使改革获取了其利益的普遍代表性和政治合法性。

《当代工人》正是诞生于这样一种话语环境中。这种目标明确、对象定位专一的栏目所起到的作用,一方面是让因经济体制改革而利益受损的工人群体,在政治和身份认同上,感觉到自身没有被“抛弃”,在政治上仍然是受到“注视”的群体;另一方面,节目成为一个社会“减压阀”,在维持工人阶层传统身份认同机制的同时,及时但是恰当地沟通上下,对一些并非深层次的体制性问题进行“讨论”,作出“解释”。

因此《当代工人》的早期节目,特别是开播之后第一年的节目里,在内容分布上就存在一定的先天问题。节目要塑造工人的正面形象,因此,节目在定位上既不是为工人提供有关的信息服务,也不是沟通上下信息,而是一种“展示”和“标榜”。在节目中“工人”的整体形象,同传统意识形态所赋予他们的“建设主力军”相一致。有关企业改制和下岗再就业的话题并不明确和突出。工人问题已经成为全社会的一个热点,但是节目内容并没有直接反映这一社会转型——身份认同过程中工人阶层所面对的矛盾,延续的依然是建设者的“神话”。在节目中我们看到的工人,是在各行各业曾经作出过贡献以及正“安居乐业”的一个群体。

这种传统的表现内容和节目形式,并不能真正起到沟通上下、为社会“减压”的目的。对社会热点的回避,也使得节目不可能取得广泛的社会影响力。一方面是工人问题日益突出;另一方面,在这一年的时间里,节目却出现了“题荒”的现象。工人绝技绝活不好找,老劳模的故事之后,甚至出现了工业旅游的板块,为正在经历改革阵痛的工人群体安上一个欣欣向荣的假面,节目始终显得远离现实生活。无论表现方式如何生动,节目都显得很牵强,观众也不买账。

平民视角电视表现方式的开掘,以及政治气候的逐渐明朗,使《当代工人》终于在一年之后采用让工人参与节目的现场谈话形式,内容则开始大量涉及企业改制和下岗再就业的主题。社会的关注,以及有关国企改革等制度性变革的话题在政治上获得了明确的认定,使《当代工人》在这一时期有了更加明确的方向,在内容和形式上获得了全社会相当程度的认可,甚至进入了更具有民间色彩和商业色彩的《新周刊》开展的电视评奖序列。

但是节目对于社会热点的关注,始终处在一个“政治正确”的安全范围之内。时至今日,曾经经历过《当代工人》栏目全盛时期的制作人员,仍然认为这个节目并非中央电视台的主流节目,话语空间非常有限。“开放的”大谈话形式所起到的实际作用其实和以往的节目一样,都在于沟通上下,达成职工、企业以及党和国家之间的和谐状态。早期专题节目的思路是通过“赞颂”和“表现”来“肯定”工人的作用和政治地位,而新的节目则是通过“关注”和“表达”让这种肯定表现得更加生动鲜活。这种“肯定”的背后,是工人群体回归到一个更符合其实际位置的过程,是让改革各方达成妥协,特别是工人群体“接受”改变的过程。因此,无论是“赞颂”、“表现”还是“表达”,遵循的都是一种“说服”的逻辑。

同经济体制改革的过程一样,国家在渐进式地建立新的社会保障机制的时候,需要的依然是一个稳定的社会环境。在追求经济发展效率的同时,要建立整个社会的公平机制,还需要在道德和社会文化的层面寻找甚至是重建整个信用体系。国家的现代化,人民生活水平的提高,不再仅仅被优先理解为经济的发展。在效率之外,“发展”被注入了更多的内涵。

在这个过程中,媒体被要求“坚持正确导向,唱响主旋律,为改革、发展、稳定营造良好的思想舆论氛围。新闻媒体要增强社会责任感,宣传党的主张,弘扬社会正气,通达社情民意,引导社会热点,疏导公众情绪,搞好舆论监督”。同时,经济发展带来的文化多样性也得到了认可,同样可以成为社会共同思想的组成部分:“坚持以社会主义核心价值体系引领社会思潮,尊重差异,包容多样,最大限度地形成社会思想共识。”从政策环境分析的话,《当代工人》的“表现”主体——工人,再次被消解,因为当他们所面临的问题被转化成全体“公民”所面临的问题的时候,作为一个群体,他们的独特性消失了。现实中的工人阶层和电视节目《当代工人》一同迷失在一个依然带有意识形态色彩但是已经发生了改变的身份认同中。《当代工人》后期节目由于失去了主流政治话语的支持,有关改制和下岗再就业的话题不再成为被引导的全社会所关注的热点之后,节目内容出现了一种无所适从的状态,正是这一外部政策环境所带来的间接结果。

图5 节目所涉及产业的时间分布

二、媒介环境:政治与市场的双重矛盾

《当代工人》成立至今十年的发展历程,从一个侧面反映了政治—市场力量在电视媒体中消长的特征与趋势。

在成立之初,栏目被定位成社会的“减压阀”。在这个阶段里,电视媒体传统的宣教特征仍然占据主导地位。在节目制作环节,虽然栏目已经是一个单独核算的经济单位,但是市场因素的作用并不明显。影响节目内容的外部因素,也仍然将之看做是一种政治因素试图加以利用。节目的文本、组织机构、生产机制、外部影响因素,都体现出一种政治主导的特征。虽然在节目内容和表达形式上节目也在不断地对宣传效果进行探索,但是这种探索只是一种技术层面的改变。

在节目的发展中期,也即20世纪90年代末、本世纪初,市场力量在全社会的增长,特别是电视生产方式的一些根本性变革,导致栏目的组织方式和生产机制越来越偏向于市场化,但是电视台、电视节目的政治宣教特征并未完全消失。这正对应于学者对这一时期新闻体制改革所作的判断,即市场力量主要体现在媒体经营领域。(潘,1997)

2001年之后,外部竞争的加剧,以及电视台内部管理机制的调整,市场力量开始更加全面地扩张,逐渐影响到节目的文本内容。在一种市场化的环境中,外部力量和电视媒体之间也具有更加对等的地位和议价能力。这个时期,无论是节目文本,还是节目的生产方式,以及与外部力量的关系中,电视媒体都体现出更多的市场特征。传统的政治力量及其表达方式在“政治正确”的口号下被逐渐消解,但是为了获取特殊的利益保证,电视媒体依然会维持某些政治标志,为市场行为“保驾护航”。

因此,政治与市场的角逐,首先在经营—组织层面展开并逐渐深化,其后是外部力量的跟进,最后这种角逐直接在节目文本中展开,市场赢得了更大的话语权,政治与市场力量最终达成了一致,成为相互利用和渗透的一对力量。

有研究者认为社会主义市场经济体制的建立和发展必然促使我国公民社会的崛起。(俞,2005)而20世纪90年代以来的电视文化也被认为在内容上更趋平民化和多样化。“中国当代文化一直沿着一个大众化、通俗化的‘平民’策略在向前推进。随着精英话语的边缘化和体制话语的‘去神圣化’,大众文化伴随着商业性质成为一种新的无可逃避的语境。从文化意义上来说,它实现了一种从宏观化的俯视视角向平视化的平民视角的转换,中国电视新闻平民化的演进正是对这种语境转变的积极回应。”(彭,2005)

中国电视传播理念的改变,一方面得改革所带来的社会文化变迁之利,另一方面,同改革一样,改变也从经济层面开始。1996年,中共中央、国务院颁布的《关于加快第三产业发展的决定》首次将新闻媒体从党政机关中划出,归属第三产业。2000年,国务院办公厅的17号文件进一步确认了广电等新闻媒体的产业化属性,提出新闻媒体可以集团化经营,可以进行资本运作,可以剥离转制。(陈,2004)广播影视已经从主要依靠财政拨款转为以经营创收为主、财政拨款为辅。(胡,2005)

有研究者认为市场机制的引入,使新闻媒介置身于一个与过去迥然不同的环境。(童,1993)大环境的变化,必然导致新闻传播行为的变化,其中包括新闻单位逐步成为经济实体,走上企业化的道路,各种传播形式、各层次的新闻媒介的竞争,将在市场环境内展开。(梁,1992)

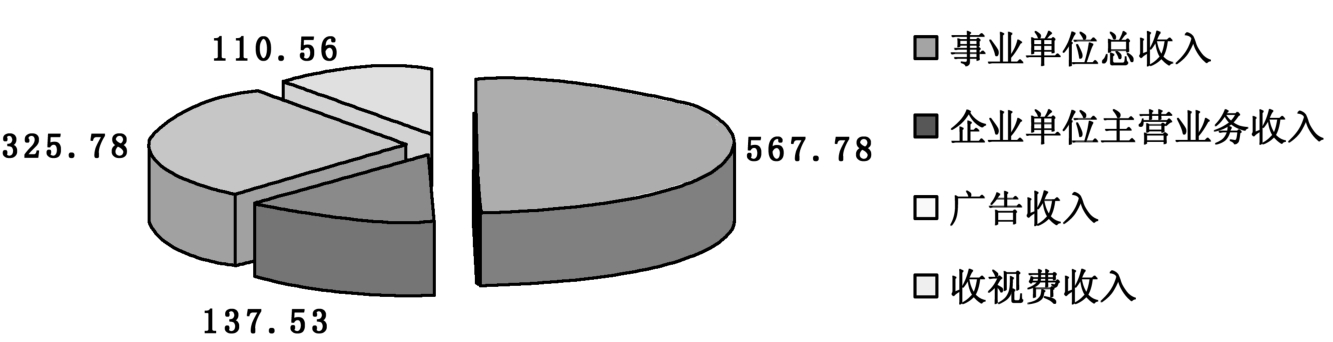

图6 广电收入构成(2003年度)

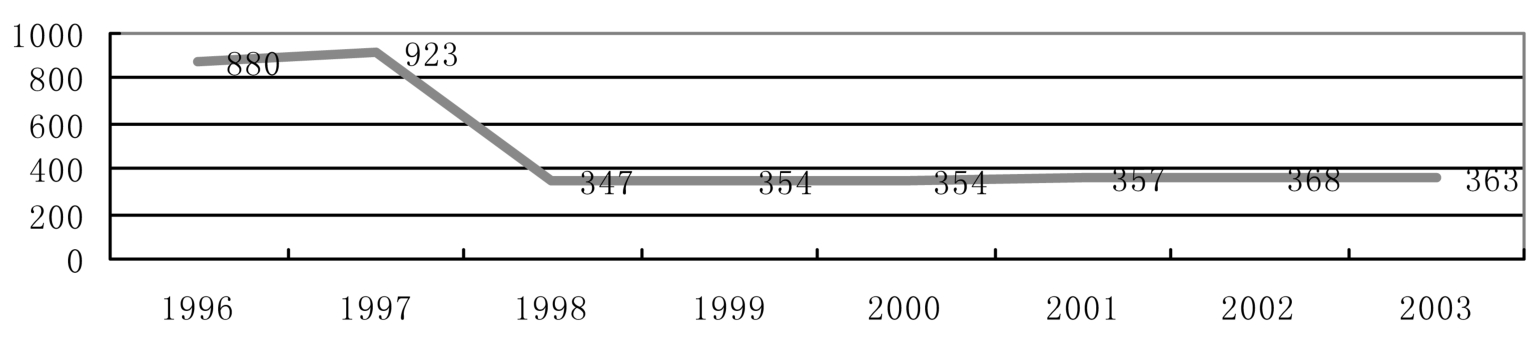

图7 全国电视台总数

图8 全国电视频道总数

数据来源:胡正荣、沈东:《我国广播电影电视业发展现状研究》,2005年国家发展和改革委员会产业所课题研究报告

虽然在一场全国性的电视大战中,中央电视台和省级卫视之间的关系被描述为“公平失意,垄断受宠”(陆,2004),但毫无疑问的是,前者已经感受到来自后者越来越直接的威胁。从实际数据来看,在2001年到2006年间,虽然中央电视台的频道数量在不断增加,央视一套以其特殊的政治地位在全国范围内拥有无可比拟的入户率,但是中央电视台的整体份额和收视率都在迅速下降。在频道和节目内容的设置、组织管理和财务管理上,中央电视台也进入了一个快速调整的时期。

在频道设定上,中央电视台开始强调专业化和对象的细分化,栏目数量减少,质量要求上升。在节目内容上,利用其无可比拟的资源优势展开市场竞争,“三贴近”的要求同时也成为一种打破僵化节目形式、跳出传统意识形态宣传方式的政治话语资源。在组织管理上,努力向更加严格的公司治理方向转化,在局部,甚至是在具体的节目生产环节完全实现企业化的操作模式。

产业发展的政策环境以及已然白热化的电视市场竞争导致的明显的也是最具有争议性的变化,是收视率被全面引入节目考核体系中。从2001年开始,参考了收视率等一系列可操作标准的节目综合评价体系排名成为中央电视台栏目的“生死牌”。虽然电视被认为是党和政府的“喉舌”,本身具有广泛的社会责任与义务,在我国更是具有特殊的政治地位,但是当收视率成为考评节目最重要的标准的时候(政治正确依然是作为前提和终极标准出现的,但是就如同本研究在通过考察节目生产的日常实践所发现的那样,由于一系列具体生产机制的限定,收视率确实已经成为考评节目质量最直接也是最重要的一项要素),恰恰意味着市场的力量在这场博弈中获得了更大的话语空间。

市场的力量在改变节目常规的过程中是一把双刃剑。市场压力所带来的对收视率的追求,以及“大众媒体一向流行的一体性大众化思维定式”和“等级意念”(南, 2006)使得大量节目呈现娱乐化倾向。与之相关的,是庸俗化和低俗化。广电总局多次下发文件、召开会议,希望扭转电视节目中的“低俗化”倾向。与此相呼应,中央电视台还提出了“绿色收视率”的概念。前者关注的主要是节目中的泛娱乐化和低俗化倾向,而后者在应对这一问题的时候,使用的依然是一种市场化的概念,立足点是创造一种“健康”的市场环境,至于电视是否有助于创造一种利于大众深入思考的“公共空间”似乎并没有成为问题的核心。

对趣味性和故事性的追求,应当说是新闻媒体的一种专业化体现,寓教于乐而不是说教,才能够达到更好的传播效果。从这个意义上来说,电视节目中所出现的对于奇闻趣事的报道,或者对于事件情节的“渲染”,只是一种传达主旨的手段。而低俗化、庸俗化或者泛娱乐化的倾向,与其说是渲染细枝末节,倒不妨说是拒绝深入思考,导致的结果是公众在电视机前“娱乐至死”,而不是培养公民对问题的思考能力。因此,在节目从形式到内容“克隆”成风的时候,收视率不管被染上哪种颜色其实并不重要,问题的核心在于政策和文化为电视节目的生产提供了什么样的环境,在电视台的议事日程上,什么样的价值理念被认为具有优先地位。在一种终极价值标准仍然模糊的状态下,电视台作为一个独立的利益实体,显然会选择在“政治风险最小化和经济利益最大化”之间的最佳平衡点。(凌,2006)这在《当代工人》节目生产过程中对选题的选择、话题的切入点以及对整体意义的确定过程中都能够得到体现。一个在主流话语空间内不具备话语权、在经济和社会中处于弱势地位的阶层,以及有关他们的可能是充满意识形态色彩的话题,在政治上风险增大,在经济利益上被认为不具有市场价值(既不是二八原则所追求的具有购买力的群体,作为一个群体出现的时候也不会带来高收视率)。《当代工人》在这样的环境中,同样也归入了“弱势”的群体。作为一种政治符号,节目的存在本身降低了电视台的政治风险,足以证明电视台的政治正确性,但将之安排在什么时间段,则是“可以商量的”。

在竞争激烈的电视市场中,《当代工人》这样的政策保护性栏目处于尴尬的境地而无可逃遁。作为一种政治象征,“唯一的”工人栏目“需要”存在,但是保护的手段也是“象征性”的。虽然栏目不进入收视率排名,不会被“末位淘汰”,这种保护的初衷是好的,但是在栏目和人员的生存环境和制度保证上,保护性栏目与其他非保护栏目其实差别并不大。某些受到市场驱动但是打着“贴近观众”口号的做法,不但改变着节目制作的“常规”,同时也导致传媒自身社会象征地位的下降。在市场和意识形态的双重压力下,《当代工人》既有打擦边球的冲动,又必须强调其政治属性。为了寻求突破,节目中“工人”形象不断被重新定义,变动不居。在“政治正确”范围内突破点不多的情况下,“利益最大化”自然成为节目生存首先要考虑的问题。而一个更加宽泛、意识形态色彩不再浓厚的“工人”群体形象,以及一系列的表现框架,由此在宏观政策语境和微观经济机制的双重压力下形成了。

从市场竞争的角度来看,电视台的扩张和收缩是提升竞争实力的一体两面。在赢利模式没有重大突破之前,扩大市场份额依然是最重要的目标;同时电视台对节目的资源投入有所侧重,名牌栏目被认为是电视台扩大影响和广告收入的主要支撑。根据统计,中央电视台90%以上的广告收入来自只占栏目总数10%左右的名牌栏目。与投入的资源相一致的是,名牌栏目也被寄予了更多的社会责任,管理部门也希望这些名牌栏目能够更好地传达主流意识形态和价值观念。

另外一些受众面较小,但是能够表达文化多样性,以及像《当代工人》这样具有特殊政治色彩的节目,是党和国家更集中体现意识形态、维护社会稳定的窗口,也是电视台用以证明其政治合法性和社会责任感的标志。作为公共电视机构的典型代表,英国BBC虽然面临着越来越强劲的商业竞争压力,但是维护文化多样性始终是其标榜自身社会责任感和“引导公众”的不可或缺的内容。

与西方国家不同的是,中国有一套特殊的政治体制和意识形态架构,这是用以维护政治合法性的基本框架。也正因为这一点,《当代工人》能够成为一个“政策保护性节目”。但是这种保护,在具体的实现方式上,并没有脱离商业化浪潮,而是同其他的非保护性节目处在同样的环境之中。明确的政治标杆作用和实际操作所面对的市场竞争,导致《当代工人》在十年间出现了诸多不适症状。对工人群体的再现,发展到后期几乎是以一种无序的状态达成与宏观文化背景和政策走向相一致的结果的。

在现有的政治架构下,无论是从党和国家,还是电视台的角度考察,政策性节目的维持都具有维护政治合法性的重要作用。电视管理体制和运行机制的改革是一个长期渐进的过程,但是媒体所应当承担的社会责任不应被忽视。既然政策保护性节目的存在,及其政治正当性和重要性得到了承认,那么它们也许应当得到一个更好的指引,在资源上得到更多的保障。在“工人”更加务实地面对自身身份认同转变的同时,表现“工人”的节目也应当得到更加明确的政策指导和资源扶持,成为一个真正能够引发思考、提供信息、提升价值的公共空间。

参考文献

布尔迪厄:《关于电视》,辽宁教育出版社2000年第1版。

陈春声:《走向历史现场》,《读书》,2006年第9期。

陈共德:《如何股份制?如何剥离?如何产权改革?——澄清广电产业化的错误认识》,《南方电视学刊》,2004年第3期。

陈亚杰:《“社会主义核心价值体系”是怎样形成的》,《中国党政干部论坛》,2006年第12期。

邓正来:《国家与社会——中国市民社会研究》,四川人民出版社1997年版。

葛兆光:《中国思想史·导论》,复旦大学出版社。

哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,学林出版社1999年第1版。

胡正荣:《美国广播电视市场的细分与走势》,《中国记者》,2001年第9期。

胡正荣:《媒介寻租的背后》,《新闻周刊》,2003年第42期。

胡正荣、沈东:《我国广播电影电视业发展现状研究》,国家发展和改革委员会产业所课题研究报告。

凌燕:《可见与不可见——90年代以来中国电视文化研究》,中国传媒大学出版社2006年第1版。

郭晋晖:《文化研究个案一种:“脱口秀”在中国——试评近年兴起的电视谈话节目》,中华传媒网,http://academic.mediachina.net/academic_xsjd_view.jsp?id= 1286.

黄旦:《传者图像:新闻专业主义的建构与消解》,复旦大学出版社。

贾秀清:《“娱乐”:从功能到本体——电视节目类型构成要素分析》,《现代传播》,2005年第1期。

雷蒙·威廉斯:《关键词:文化与社会的词汇》,生活·读书·新知三联书店2005年第1版。

李金铨:《中国媒介的全球性和民族性:话语、市场、科技以及意识形态》。《二十一世纪》,2002年12月号。

李金铨、黄煜:《中国传媒研究、学术风格及其他》,《新闻学研究》,第81期。

梁衡:《论报纸走向市场》,《新闻记者》,1992年2月号。

卢小丹:《流程优化决定结果》,《南方电视学刊》,2006年第3期。

陆地:《中国电视产业的现状分析和发展趋势》,《媒介二十五讲》,清华大学出版社2004年第1版。

陆学艺主编:《当代中国社会分层研究报告》,社会科学文献出版社2002年第1版。

陆晔:《探析市场重构的范式与议题——全球化背景下的美国广电业》,《现代传播》,2001年第3期。

陆晔、潘忠党:《成名的想象:中国社会转型过程中新闻从业者的专业主义》,《新闻学研究》,第71期。

罗伯特·麦基:《故事——材质、结构、风格和银幕剧作的原理》,中国电影出版社2001年第1版。

露西·金-尚克尔曼:《透视BBC与CNN:媒介组织管理》,清华大学出版社2004年第1版。

南野:《电视:影像的重述世界》,中国传媒大学出版社2006年第1版。

诺曼·费尔克拉夫:《话语与社会变迁》,华夏出版社2003年第1版。

孙立平:《转型与断裂——改革以来中国社会结构的变迁》,清华大学出版社2005年第1版。

潘忠党:《大陆新闻改革过程中象征资源之替换形态》,《新闻学研究》第54期。

潘忠党:《新闻改革与新闻体制的改造——我国新闻改革实践的传播社会学之探讨》,《新闻与传播研究》,1997年第3期。

彭焕萍:《中国电视新闻的平民化进程》,《当代传播》,2005年第5期。

沈原:《社会转型与工人阶级的再形成》,《社会科学研究》,2006年第2期。

孙隆基:《中国文化的深层结构》,广西师范大学出版社2004年第1版。

孙玉胜:《赢利模式的错位——频道专业化与付费电视》,《现代传播》,2002年第2期。

孙玉胜:《十年——从改变电视的语态开始》,生活·读书·新知三联书店2003年第1版。

童兵:《市场经济:中国新闻界的新课题》,《新闻知识》,1993年3月号。

宣明栋:《收视率:特征还是目标》,《现代传播》,2006年第2期。

衣晓莺、颜红梅:《浅谈我国群言式谈话节目良好谈话环境的营造》,《齐鲁艺苑》,2004年第3期。

俞虹:《当代社会阶层变迁与电视传播价值取向》,《现代传播》,2002年第6期。

喻国明:《中国广播电视公信力评测报告》,《民主与科学》,2006年第4期。

袁清明:《中国改革开放以来的既定新闻观念与新闻学、新闻媒介》论文手稿,转引自潘忠党:《新闻改革与新闻体制的改造——我国新闻改革实践的传播社会学之探讨》,《新闻与传播研究》, 1997年第3期。

曾庆红:《我国工人阶级要在全面建设小康社会的伟大事业中发挥主力军作用——在中国工会第十四次全国代表大会上的祝词》,人民网,http://www.people.com.cn/GB/shizheng/1024/ 2101366.html.

赵月枝:《中国传播产业与入世:一种跨文化政治经济学视角》。《中国传媒报告》,2005年第3期。

朱力:《变迁之痛——转型期的社会失范研究》,社会科学文献出版社2006年第1版。

《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,人民出版社2006年第1版。

中共中央宣传部理论局:《干部群众关心的25个理论问题》,学习出版社2003年第1版。

中国国家统计局:《中国统计年鉴》2001、2002,中国统计出版社。

中央电视台:《中央电视台年鉴》2002、2003、2004、2005、2006年。

Agee, Warren K., Phillip ault and Edwin Emery.(1982) Perspectives on Mass Communications.Harper& Row.Mass Media Research:an Introduction.Wadsworth.

Akhavan-Majid, R.and J.Ramaprasad(1998)“Framing Beijing: Dominant Ideological Influences on the American Press Coverage of the Fourth U N Conference on Women and the NGO Forum”,Gazette 62(1),pp.45~59.

Bantz,C.R., McCorkle, S., and Baade, R.C.(1980).“the News Factory”, In Mass Communication Yearbook, Vol.2.

Breed,W.,“Social Control in the Newsroom”,Social Force,May:pp.326~335,1955.

Bridge, M.J.(1997)“Slipping from the Scene: News Coverage of Females Drops”,p.102~120 in S.Biagi and M.Kern-Foxworth(eds) Facing Difference: Race, Gender and Mass Media.Thousand Oaks, CA:Pine Forge Press.

Cappella,J.W.& Jamieson, K.H.(1997).Spiral of Cyracism:The Press and the Public Good.NY:Oxford University Press.

Chin-Chuan Lee(2000), Power Money and Media?Communication Patterns and Bureaucratic Control in Cultural China.Evanston: Northwestern University Press.

Chin-Chuan Lee(1990), Voices of China?the Interplay of Politics and Journalism.New York:the Guilford Press.

Colin Sparks with Anna Reading(1998), Communism, Capitalism and the Mass Media.London:Sage Publications.

DiMaggio, Paul and Walter W.Powell.(1983)“The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields.”American Sociological Review 48(2):147-60.

Donity, Paolo R.(1992),“Political Discourse Analysis”in Mario Diani and Ron Eyerman

(eds)Studying Collective Action.London:Sage.

Durham, Frank D.(2001).“Breaching Powerful Boundaries: A Postmodern Critique of Framing”.In Framing Public Life:Perspectives on Media and our Understanding of the Social World, Ed.Stephen D Reese, Oscar H Gandy, and August E Grant.Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Emery, Michael and Ted Curtis Smythe.(1986) Readings in Mass Communications: Concepts and Issues in the Mass Media.Wm.C.Brown Publishers.

Feuer,J.“Genre Study and Television”in R.Allen(ed.)(1987) Channels of Discourse: Television and Contemporary Criticism, Chapel Hill:Univeisity of Carolina Press.

Fisher, Kimberly(1997),“Locating Frames in the Discursive Universe”,Sociological Research Online, vol.2, no.3.

Gamson, William A.(1988)“Political Discourse and Collective Action'in Bert Klandermans”, Hanspeter Kriesi,and Sidney Tarrow(eds),International Social Movement Research, Volume 1.London:JAI Press.

Gamson,William A.(1992), Talking Politics.Boston:Cambridge University Press.

Gamson,William A.and David Stuart(1992)“Media Discourse as a Symbolic Contest: The Bomb in Political Cartoons”,Sociological Forum, vol.7, no.1, pp.55~69.

Gamson,William A., David Croteau, William Hoynes and Theordore Sasson(1992)“Media Images and the Social Construction of Reality”, Annual Review of Sociology, vol.18, pp.373~393.

Gamson,William A.and Gadi Wolfsfeld(1993)“Movements and Media as Interacting Systems”in Russell J.Dalton(special editor)The Annals of the American Academy of Political and Social Science:“Citizens, Protest and Democracy”, no.528, pp.114~125.

Gamson,William A.(1995)“Constructing Social Protest”in Hank Johnston and Bert Klandermans(eds)Social Movements and Culture.London: UCL Press.

Goffman, Erving(1974).Frame Analysis: An Essay on The Organization of Experience.New York: Harper& Row.

Goffman, Erving(1979)Gender Advertisements.London: Macmillan.

Iyengar.S.(1991).Is Anyone Responsible?How Television Frames Political Issues.Chicago: University of Chicago Press.

Miller, M.Mark.1997.“Frame Mapping and Analysis of News Coverage of Contentious Issues”.Social Science Computer Review 15(4):367-78.

Maxwell McCombs(2005),“Setting the Agenda?the Mass Media and Public Opinion”.Reprinted Version, Cambridge:Polity Press.

McIntyre, B.T.(1991).Advanced Newsgathering.New York:Praeger.

Mc Leod, J.M., Kosicki, G.M.,& Pan, Z.(1991).“On Understanding and Misunderstanding Media Effects”.In J.Curran& M.Gurevitch(eds.), Mass Media and Society(pp.235~266).London:Edward Arnold.

Sullivan, T., Hartley, J., Saunders, D.& Fiske, J.(1983), Key Concepts in Communication, New York Methuen& Co.Ltd.

Pan Zhongdang& Kosicki, G.(1993),“Framing Analysis: An Approach to News Discourse”, Political Communication, Vol.10.

Schudson, M.(1978)“Discovering the News: A Social History of American Newspapers”.Basic Books, 1978.

Schudson, M.(1995) The Power of News.Cambridge, M A: Harvard University Press.

Scheufele, D.A.(2001),“Agenda-Setting, Priming, and Framing Revisited: Another Look at Cognitive Effects of Political Communication”, Mass Communication& Society, Vol.3, No 2-3.

Shoemaker, P.J.and S.D.Reese(1996),Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content, 2nd ed.White Plains, NY: Longman.

Sevrein, Wermer J.and James W.Tankard, Jr.(1988)Communication Theories:Origins, Methods,Uses.Longman.

Snow, D.A., Rochford, E.B.Jr., Worden, S.K.,& Benford, R.D.(1986).“Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation”.American Sociological Review, 51, pp.464~481.

Tuchman.G.(1978).Making News: A Study in the Constriction of Reality, New York: Free Press.

Tunstall,J.(1971).Journalists at Work,Beverly Hill, CA:Sage Publications.

Van Dijk,Teun A.(1980)Macrostructures:An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction and Cognition.Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Van Dijk,Teun A.(1985), Handbook of Discourse Analysis.New York: Academic Press.

Van Dijk,Teun A.(1977), Text and Context Explorations in the Sematics and Pragmatics of Discourse.London: Longman.

Van Dijk,Teun A.(1988).News as Discourse.Hillsdale, NJ:Erlbaum.

WASBURN,Philo C.(1994)“Review of William A.Gamson Talking Politics”,Social Forces, vol.72, no.3.

Yin, R.K.(2003).Applications of Case Study Research(2nd ed.).Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

〔作者工作单位:中国传媒大学远程与继续教育学院〕

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。