8.1 “信息缘”的出现与普及

居住在同一个屋檐下的家庭成员,一起吃饭一起生活,彼此却没有见过面,你能够想象这是怎样的家庭吗?但是在手机专用“梦宝谷社区(Mobage Town)”里确确实实存在着这样的“梦宝家族”[1]。在这个虚拟社区里,用户可以通过论坛功能[2]取得联系,相互之间扮演父母、兄弟姐妹,甚至宠物的角色。当然以上只是有关游戏世界的话题。

像上述这种类似于“过家家”的游戏对大多数人来说并不陌生,但是由互不相识的陌生人来扮演家庭成员、演绎一场家庭关系,这在因特网和手机尚未出现的年代,是根本无从想象的吧。原本人们必须通过“血缘”或者“地域缘”[3]才能建立起来面对面式的人际关系,而现在通过电子媒体可以轻而易举地获得,我们称之为“信息缘”或者“电子缘”。

“信息缘”在日本社会开始崭露头角,可以追溯到20世纪80年代后期到90年代初电脑通信刚刚起步的年代[4]。当时,来自日本各地、互不相识的人们因为共同的兴趣爱好或者关心的话题,“聚集”到网络上建立的五花八门的“电子会议室”里。没有了地理距离的束缚,人们只需要通过操作电脑就可以轻松地进行讨论或者交换信息。有时这些用户也会在现实生活里举办一些线下见面活动,称为“Off会”。当然,在那个时期,日本家庭的电脑普及率尚不到10%,因此当时的通信网络用户仅仅由一小部分擅长电脑操作的高学历人群组成,与当今的网络用户不可同日而语。

实际上在同一时期,日本社会还存在着另外一种更为大众所熟知的“信息缘”,那就是日本NTT于1986年面向电话用户推出的“留言热线”服务。这种“留言热线”原本是熟人之间,通过设置联系号码和密码,用于通知紧急要件的服务,类似于现在的电话留言功能。大概从1988年开始,日本年轻人从这项服务里发掘出了一种新的使用方法,并且迅速传播开来,在当时掀起一阵热潮。他们将联系号码和密码设置为非常简单的、其他人也很容易猜想到的号码,以此向陌生人传达信息,就相当于现在网络论坛里的匿名留言一样。

如果说电脑通信是为有共同爱好的人们提供了一个可以交换信息的场所,那么“留言热线”则完全是另外一番景象了。其中大多数留言都是期待与他人的交流,例如:“不管你是谁,也不管你的年龄、性别,随便什么内容都好,请你给我留言!真的,如果你什么话都没有留下,我会很伤心的!”又或者“晚上好!现在已经是凌晨1点多了,但是我还完全睡不着。如果有同样感到无聊的女生、可爱的女生,请留言到……”之类的留言屡见不鲜[5]。在电脑通信的世界里,人们为了讨论问题或者交换信息而进行交流,但是“留言热线”的使用却是出于对建立人际关系或者寻找交流伙伴等交流行为自身的渴求,这也被称作是一种“自我满足型”交流。

说到通过电子媒体建立新的人际关系,还有一个重要的角色不得不提,那就是我们在第1章里曾经介绍过的“Pocket Bell”(传呼机,简称“Pockebell”)。传呼机原本是公司为了方便联络外出中的员工时使用的工具,随着可以显示简短数字和文字这一新功能的开发,传呼机一跃成为日本年轻人中间炙手可热的通讯时尚[6]。20世纪90年代中期,传呼机的用户范围从大学生扩展到了高中生,同时也出现了由传呼机建立的友情——“Bell友”。Jamar[7]等杂志甚至不惜用大量篇幅刊登征集“Bell友”的广告,当时日本社会的这股热潮可见一斑。

但是到20世纪90年代后期,随着手机发送信息服务的普及,“Bell友”也随之被“Mail友”所取代。可是值得一提的是,在手机仅仅具有通话功能的这一过渡期间里,传呼机的地位是丝毫没有受到动摇的。日本研究者岡田朋之于1997年就年轻人购买手机以后为何仍然愿意继续使用传呼机这一问题,对相关人群进行了采访调查。其中有人回答:“如果是打电话的话,就没有办法说出‘早上好’这样的话呀。”的确,电话通话与用传呼机或者手机发送信息不同,无法等到自己有时间的时候再给对方回信,因此无形中增加了用户的负担和束缚感。所以在发送诸如“早上好”这样可有可无的信息来完成一种自我满足型的交流时,电话通话实难成为首选。

同样在20世纪90年代后期,电脑通讯向因特网服务升级,手机也于1999年推出了以“i-mode”[8]为代表的网络服务,实现了手机和因特网的强强联手。但是,通过电脑上网和用手机上网或多或少仍然存在着不通程度的差异。例如,与电脑相比,手机往往受到文字输入方式和文字字数的限制,因此手机发送的信息趋向简短,不太适合像以前的电脑通讯那样、用户可以围绕关心的话题进行讨论或者交换信息从而达到扩大“信息缘”的目的。

2004年SNS[9]服务的出现为用户扩大“信息缘”带来了令人耳目一新的方式。SNS的特点是,每位用户的朋友信息是公开的,因此可以将“信息缘”拓展到朋友的朋友。以往的网络交流,通常是从互不相识的人之间的对话开始,而如今,可以通过自己的朋友间接与对方取得联系,因此SNS上的交流更加增添了一种安全感。在本节开头介绍过的“梦宝谷社区”里也包含SNS服务,可见SNS服务在手机用户群里同样拥有一定的人气。

那么时至今日,“信息缘”的发展势头是否仍旧不减当年呢?日本总务省于2007年针对日本全国15~64岁的人群进行了名为“有关社会生活中ICT的使用状况”的调查。调查人群中有15%的人表示“在最近一两年中,经常和素未谋面且不知真实姓名的朋友联络交流”,由此计算,在当今日本社会至少有超过1 000万的人群拥有上述的这种“信息缘”。

此外,“信息缘”的影响已经逐步扩大到了初中生的中间。根据日本东京大学于2007年对14岁初中生展开的调查结果显示,拥有手机的初中生人群中有14%曾经“通过发送手机信息,与从未谋面的人成为新朋友”,这个人数占参加调查全体人员的11%。甚至在这一部分人群中还有接近一半的人表示在此之后曾经“直接见面”,可见由“信息缘”产生的朋友关系也并非完全依靠网络联系得以维系。2001年,本书编者东京大学桥元良明教授等人对日本全国12~69岁人群实施调查,其结果也显示,通过网络相识的人群多半在之后有“直接见面”的经历[10]。

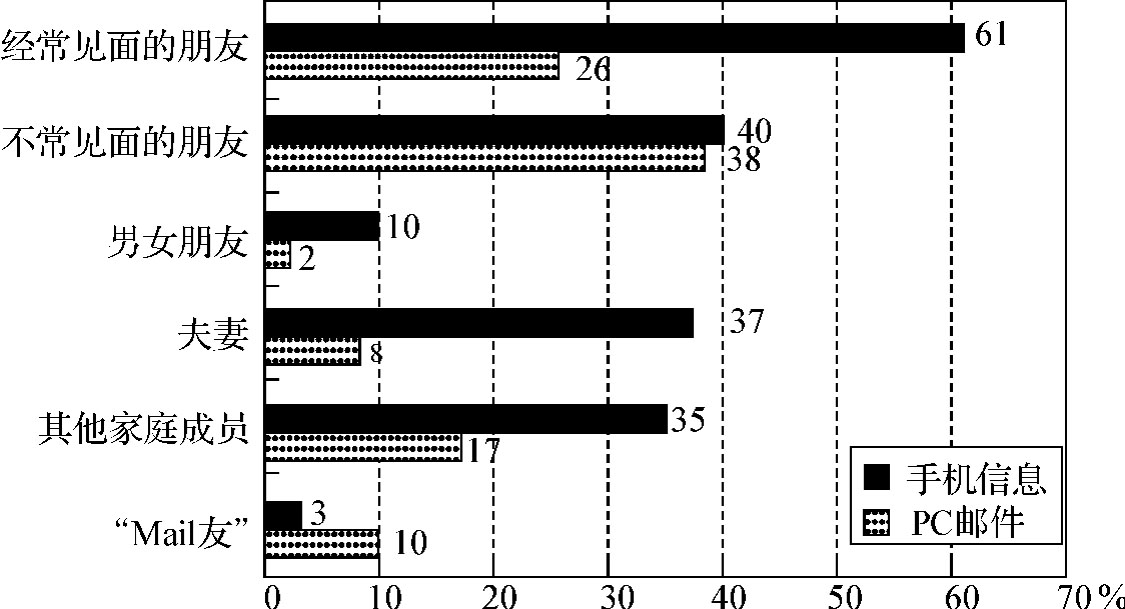

随着技术的发展,“信息缘”早已超越了当初电脑通信和“留言热线”时代的规模,广泛渗透进普通人群的生活。但是,联络的手段主要依赖于因特网和手机这一点,难免将“信息缘”局限在现有的朋友圈内。图8.1.1为日本通信综合研究所于2004年进行的全国调查其结果的一部分,显示了日本国民在与不同人群联系时,选择发送手机信息还是电脑邮件(以下为“PC邮件”)的人群比例。可以看到,无论是手机信息还是PC邮件,与素未谋面的“Mail友”相比,这两种媒体用于现有的朋友圈和家庭成员之间的联系更为普遍。

图8.1.1 手机信息与PC邮件的发送对象(多选)

观察上图我们还可以发现,手机信息往往用于经常见面的朋友或者家庭成员等面对面接触频率较高的人群之间,而PC邮件则更多地用于不常见面的朋友或者“Mail友”这样接触频率较低的人群之间的交流联系。借用美国社会学家马克·格兰诺维特的理论,手机信息是身边经常见面的少数人、也就是拥有“强连带(strong ties)”关系的人群之间用于联络的媒体,而PC邮件则相反,更多地被使用于见面机会不多、更广范围的大多数人之间,他们之间的这种距离称为“弱连带(weak ties)”关系[11]。

“弱连带”关系

格兰诺维特将人与人之间关系的强弱,从“互动时间量”、“感情强度”、“亲密程度”以及“互惠程度”这四个方面给予了定义。通常,人们往往更加重视“强连带”关系,认为通过“强连带”关系能够更加容易地获得来自心理和社会等各方面的支持。但是格兰诺维特指出,当超越现有社交集团的范围进行信息传递和交流时,“弱连带”关系其实发挥着更为重要的作用。格兰诺维特的这一理论被认为是现代社会学最具影响力的发现之一。但是需要注意的是,“强弱连带”理论建立在面对面的人际关系的基础之上,因此在讨论当今电子时代的人际关系时,有一些部分还需要加以斟酌,不能原封不动地套用。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。