二、文学出版物的集中及其整合机制

在谈到20世纪20年代上海新文学活动与北京相比异常活跃时,人们总会谈到上海的杂志比北京多。事实上,这种说法是不准确的。首先让我们先看一下两地1919—1927年各类杂志的数量及占全国总数量的比例情况(表4-5)。

表4-5 1919—1927年上海、北京各类杂志数量所占全国份额情况表

注:本表据张静庐《中国现代出版史料》甲编第86—102页《1919—1927年全国杂志简目》中记载的杂志统计、计算制成。其中,各类杂志数量均以确知其出版地址者,地址不详的共有91种不包括在内。

从表4-5中可看出,1919—1927年全国各类杂志总量为549种,其中上海为119种,占总数的21.7%;北京为158种,占总量的28.8%。表明这时上海的各类杂志总数非但不比北京多,反而是比北京少。因此,笼统地说上海的杂志数量多是不精当的。上海杂志的数量多,是多在它的纯文学杂志上。我们把1872—1949年间上海各时期的纯文学杂志数量列表如表4-6。

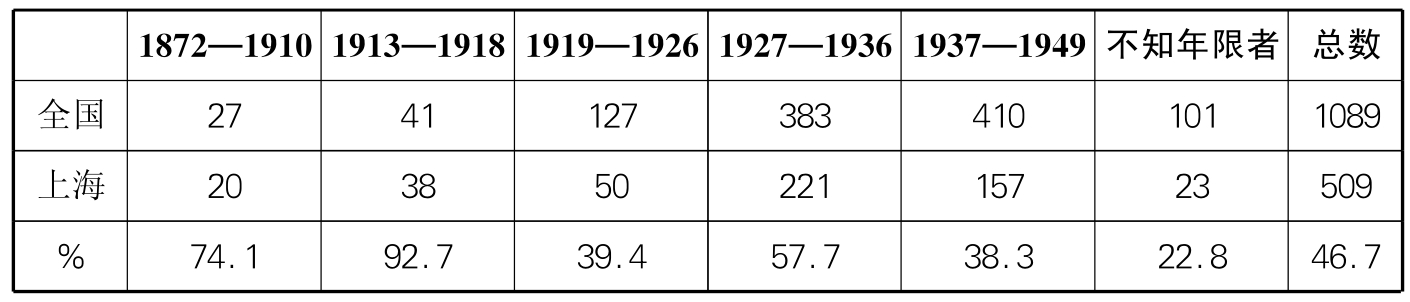

表4-6 1872—1949年上海各时期纯文学期刊所占全国份额一览表

注:本表据张静庐《中国现代出版史料》丁编中第510—576页《晚清以来文学期刊目录简编》所列期刊统计制成。

表4-6中,自1872年至1949年7月间,全国不包括综合性的新文化期刊在内的纯文艺期刊共有1089种(包括东京出版的3种在内),上海就有509种,占总数的46.7%。即是说这期间全国有近一半的纯文学杂志在上海。在1919年以前,全国纯文学杂志共68种,上海就有58种,占总量的85%以上。民国以后的1913—1918年的6年间,全国纯文学杂志共41种,上海38种,占全国总量的92.7%。也就是说在1919年以前,全国的纯文学杂志绝大部分集中于上海,上海在文学活动方面有着雄厚的基础。五四时期中国最有影响的新刊物,如《新青年》、《太平洋》、《每周评论》、《新潮》、《国民》、《新教育》、《星期评论》、《少年中国》、《建设》、《解放与改造》、《少年世界》11家杂志,就有8家在上海出版的。因此,20年代后上海成为新文学活动的中心不是偶然的,是与上海此前深厚的文化底蕴息息相关的。

新文化运动以后,北京的杂志量迅速增加,在1919—1927年间总量超过上海。但其纯文学杂志数量只有21种,而上海有50种,占此时全国总量的39.4%。此后一直到抗战前的1936年,上海的纯文学杂志数量继续发展,共出版过383种,远远高于同期北京63种的数量。而且原在北京出版的许多杂志,后来都迁到了上海或主要活动在上海。由于纯文学杂志在上海的大量集中,从而导致了二三十年代上海文学社团的异常活跃。这些文学社团不仅出版杂志,也出版书籍。作为此时全国出版中心的上海,为大量的文学书籍的出版、印制、发行提供了许多便利的条件。在新文学运动的推动下,各出版机构莫不以出版新文化书籍为急务。文学研究会编辑出版的“文学研究会丛书”和“文学研究会创造丛书”,就有小说、诗歌、戏剧、文学史和文学理论及译著等方面的著作百余种,在“研究介绍世界文学,整理中国旧文学,创造新文学”(81)方面均做出了突出的贡献。创造社在存在的十年中,先后出版过18种刊物,并出版多种丛书。开始由泰东图书局出版。在1919—1923年间,在泰东出版的文艺书籍就有郁达夫的《沉沦》、《茑萝集》,张资平的《冲击期化石》,郭沫若的《女神》等15部著作,张静庐说:“泰东,是创造社的摇篮”,可谓此言不虚。后创造社书籍改由光华书局出版。1926年3月成立创造社出版部,社址在闸北宝山路三德里A11号,1928年7月迁至北四川路老靶子路北首518号,1929年2月7日被封后,又在牯岭路设江南书店。单是出版郭沫若著译的书籍就有近20种,在文学的创作、研究以及介绍马克思、列宁思想等方面皆荦荦可观。其他如新月派、狂飙社、鸳鸯蝴蝶派等都各自出版了多种为数不少的书籍。这些出版活动对当时的文学社群来说,既是他们表达思想、抒发情感的载体,又是其联系市场,求之生存的一种手段。有人说,在五四以后,“现代中国文学社群本体结构系统,所面临的实际问题是,其生存方式是否能够经受市场经济的变化,文学社群的统帅核心人物、期刊、丛书等生命形式,都必须与出版家联系,群体的起落和聚散,冲突与融合许多直接产生于此”。(82)这话是切合实际的。

这些社团通过杂志、图书的出版,整合着各自的组织。朝花社主要在介绍外国文艺,尤其是东欧、北欧的文学和版画,扶植出刚健质朴的文艺;鸳鸯蝴蝶派出版《玉梨魂》、《兰娘哀史》、《美人福》等哀情小说,又因多是白话文,形成特别适应小市民的兴趣爱好的通俗文学;中国左翼作家联盟通过翻译介绍马克思主义文艺理论著作,提倡文艺大众化,宣传无产阶级思想。其作家在文学创作中,表现了更多的革命斗争的主题,成为反击国民党文化“围剿”和推进革命文学的生力军;现代社除苏汶提倡“第三种人”与左联论战外,对中国读者更多地介绍了现代派诗歌和新感觉派小说创作手法。

出版物整合着这些社团组织。同时,这些社团组织的出版活动,也使一些出版机构获得新生。泰东图书局1915年创办,至1919年改出新文化书籍,但数量不大。1921年创造社成立后,实行内部改组,大量出版创造社成员的书籍,成为新文化主要流派创造社的主要营盘,从而获得新生。可以说,“一九二一年,是创造社从酝酿到正式成立的一年;对于泰东图书局来说,也是其出版事业真正开始的一年”(83)。商务印书馆出版的《小说月刊》于1910年7月创刊,原为礼拜六派刊物,主要刊登古画、旧体诗、文言章回小说、改良新剧及林译文言小说。在“五四”以后,这种不合新文化潮流的刊物遭到人们的冷落,发行量大大减少。1920年1月,从《小说月报》第十一卷起,文学研究会的重要成员沈雁冰用1/3的篇幅提倡新文学后,杂志声望日起,发行量大增(84)。这些出版机构在新形势下,出版物的内容和走向发生了革命性的变革。新出版服务于民主与科学,尽力于新社会的改造,成为“五四”新文化的一部分。由于这些社团的活动,出版业实现了自身的整合,从而迸发出新的活力。同时,新文学社团提倡的语言形式对出版业也有着重大的影响。正如吕思勉在《三十年来之出版界》中所说:“新文学之说既倡,著书多用语体而学校生徒之能读书者大增,书报之销行益广,此其中固有他种原因,然文字艰深之隔阂既除,而学术之研究遂易,则事实昭然,不可掩矣。”(85)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。