2.3 媒介议题的建构:框架类型以及话语变迁

框架是社会议题的“核心组织观念或故事脉络”,不仅为议题事件“制造”意义,还可确定议题性质,并逻辑地推演出议题的处理对策。因此,框架具有风险预警、问题诊断、道义评判以及处方的功能(Gamson,1992)。新闻媒介采取何种框架来建构社会冲突性事件,往往形塑议题的发展走向、界定问题的性质、影响事件的结果,引导政府和公众对冲突问题的认知和归因。同时,媒介对社会冲突性事件所采用的框架又往往是意识形态控制与反控制,话语权力的依附、结盟、冲突与斗争的结果。关于社会冲突性议题与公众性议题的报道框架,国内外研究者已总结出多种新闻框架类型。比如美国学者Iyengar(1991)根据新闻报道的文本组织手法,区分出主题式框架(thematic frame)与片段式框架(episodic frame)。主题式框架将新闻议题视为一个命题,进行系统和全面的概括和报道;片段式框架则常以讲述个人或事件故事的方式报道新闻议题。不同性质的新闻框架可影响公众对社会问题的责任归因。看片段式框架的新闻,使受众较易将问题责任归因于个人,看主题式框架则易归诸于社会因素,而不同的责任归因则可影响受众相关政策的立场。政治传播学者Patterson(1993)等人根据新闻媒介对公众性、政治性议题不同侧面的强调程度的不同,区分出“策略性框架”和“议题性框架”,“策略框架”又被称为“游戏基模”(game schema),其核心概念是“政治即策略与游戏”,将政治性议题视为政治竞赛,主轴环绕着谁赢谁输,强调策略或是战术对于事件参与人输赢的重要性;“议题性框架”则关注议题中的利益分配、价值理念和政策构想等实质性内容,因此被视为有利于公民的民主政治参与的报道框架。此外,许多研究指出,强调对立的冲突性框架及强调经济影响的框架也常见于公共事务新闻报道中(Gamson,1992;de Vreese et al.,2001)。有学者还将这种突出冲突、人物、戏剧、后果等的新闻价值观所主导的框架称为新闻报道的“基因框架”(generic frame)(de Vreese et al.,2001),是大众媒介固有的可应用于不同议题甚至不同社会文化情境的基础性组织框架。除此之外,不同的政治价值观亦是媒介报道公众议题时所依赖的基本框架,它也可以决定新闻报道采取何种方式组织材料,比如报道示威游行时既可以采取言论自由的价值框架也可采取社会公共秩序的框架原则。

国内媒介报道厦门反PX事件以及报道漳州、成都和广州等地反石化议题的框架类型相当多元,不存在一种一致的和承续性框架,而是随着社会情境和事件的转换,媒介报道框架呈现出差异性、变迁性特征。这种特征一方面表现为,对同一事件的报道,不同类型媒介所采取的报道框架有很大不同,甚至相互对抗。特别是在厦门PX事件中,本地媒介和异地媒介、党报机关报和市场专业化取向媒介、行业性媒介与大众化媒介分别采取了不同的报道框架,彼此之间存在着框架对立、断裂和话语竞争。另一方面,同一媒介对不同情境下发生的反石化事件所采用的报道框架也并不完全固定或相互延续,而是表现出某种权宜性和变迁性,话语和框架不断发生转换和调整,甚至发生断裂。总的来说,大众媒介对环境冲突性事件的框架建构始终处于一种多元混合、动态建构过程当中。

(1)厦门反PX事件的多元化、差异化报道框架与话语转换

厦门反PX议题是有着多个发展阶段、多个次级议题的历时性事件议题,国内大众媒介在不同的阶段,不同的情势下,对不同的次级议题的建构采用了不同的框架,集中体现了国内媒介架构社会冲突性议题的矛盾、混合、变迁、冲突甚至两极化的特征。我们可以分三个阶段来解读这一事件过程。

第一阶段是2007年3月“两会”后,异地媒介对厦门PX议题报道所采用的主题式框架和风险话语。

2007年“两会”上,105位政协委员联名提案以后,厦门PX议题成为国内众多重要媒介之议程。《中国经营报》、《第一财经日报》、《凤凰周刊》、《南方都市报》、《中国青年报》等媒介主要聚焦于政协委员(以科学家、厦门大学化工学专家为主)对于厦门PX项目的选址和环保质疑,从科学的角度展现这一项目将对厦门这座城市以及市民所带来的巨大环境风险,包括安全风险和健康风险,并揭示这一项目建设所蕴含的巨额经济效益诉求与城市环境之间的矛盾和冲突。因此,这些媒介对厦门PX议题主要采用的是环保框架、风险科学框架以及展示议题实质面的主题式框架。这些媒介框架极大地扩充和形塑了民众对PX项目的风险认知,并在社会心理层面自动生成“道义评判”、“责任归因”等框架效应,民众开始通过互联网、手机等方式传播这些风险,并呼吁抵制PX项目。

第二阶段是2007年6月“散步”风波后,当地媒介的社会秩序框架和宣传斗争话语。

从6月1日厦门市民开始上街散步以来,厦门当地媒体(主要是《厦门日报》、《厦门晚报》、《厦门商报》、厦门网)在宣传部门主导下,立即启动社会控制机制,掀起大规模的舆论攻势。一周之内,当地媒体就发出近40篇相关报道和评论文章。这些文章没有任何一篇对事件的过程与场景进行客观再现和事实性报道,媒体一方面调动记者采访部分人大代表、政府官员、环保官员以及部分群众,形塑对“散步”事件的负面化框架;另一方面调动媒体的评论功能和舆论引导功能,对事件进行政治化定性和意识形态施压。在大众媒介的这种宣传话语中,“散步”行动作为一个重大社会事件被全面“非新闻化”、政治化处理,另一方面,又被充分地隐匿和“他者化”了,它被抽离了所有的过程、动因、场景、人物和行动,被“少数人煽动不明真相的群众参与的非法集会游行”这一句高度抽象化的刻板政治话语所概括。

“散步”事件是地方经济发展诉求和民众强烈的环境风险规避意愿之间冲突的结果,应主要归咎于当地政府在主导地方事务的决策过程中忽视公众参与,在本质上是一次民众利益表达行动,也是国内利益表达和均衡机制缺失状态下的一种“民间创制”。但是当地媒介均不触及问题本身,回避议题的实质面,而普遍采用社会秩序框架以及经济发展框架来定义和论述事件。一些行业性媒介,如《中国化工报》等,还采用了企业利益框架、经济效益框架,以及与其他化工项目相比较的类比性报道框架,来消解和稀释反PX事件的核心意义。

第三阶段是2007年下半年,国内媒介报道厦门反PX议题的片段式框架和政治价值观话语。

经过半年时间的观望、等待与博弈,厦门PX项目议题在2007年年底进入了一个转折和关键时期。在民意的压力下,厦门PX项目被重新规划环评,厦门官方连续召开两次公众座谈会、举行网上投票,最终决定项目迁址。国内媒体在这半年中对此议题进入了一个集中报道的时期,特别是从2007年12月至2009年1月,媒体对厦门PX议题的报道达到了高潮。媒体细致深入地报道了“规划环评“、“公众座谈会”、“迁址”等次级议题,在报道框架上,频频使用“权利”、“民意”、“程序正义”、“公民表达”、“公民社会”、“民主政治”等政治价值话语来架构厦门PX议题。

此时,距离6月散步事件已经时隔半年,一些国内重要媒体按照惯例进行年终报道总结和年度人物评选,他们不约而同地把焦点对准了厦门PX议题。媒介开始公开在报道中采用“散步”这个词汇称呼6月公众行动,并将这种抗争方式隐喻为“民间智慧”和“民间创制”。国内各媒介不再对此集体行动事件讳莫如深,在进行新闻回溯与述评时不再刻意“遗漏”或回避6月散步事件,事件参与者开始频频被引用为消息来源。

与此同时,媒介开始以一种强调个人因素和讲述事件故事的“片段式框架”来建构整个厦门反PX议题,学者赵玉芬、袁东星、自由撰稿人连岳、民间行动者吴贤、黄忠旗等人物形象开始在媒介话语中得到具体生动的再现。这种再现不仅与6月、7月间当地媒介所采用的抽象化的负面报道框架完全相反,而且,在媒体颇富浪漫主义基调的描述中,厦门行动者被建构为一群具有现代公民素质和理性表达能力、有勇有谋的民间英雄,《南方周末》将他们誉为“以勇气和理性烛照未来”的一个群体,参加当年的年度人物评选。

这种强调政治价值观和塑造集体行动者形象、突出个人魅力的报道框架对于突破和逆转媒体固有的报道社会冲突性事件的刻板宣传框架有重要意义,对于推动社会公共政治生活亦有贡献,但是,厦门反PX议题的核心问题和实质面,即化工环境风险的科学认知、环保治理的问题反而被媒介所搁置和遗忘。这些问题既没有得到充分探讨,社会共识没有形成,风险争议依然存在,政府决策排除公众参与的机制没有被真正反省,化工项目规划与环境保护工作的冲突没有因此设定公开透明的权威性解决标准和程序。这导致厦门事件成为孤例,成为偶然的个案,漳州、成都反PX议题重新陷入风险话语的不确定性之中,公众的认知和行动无所依据,难以获取足够的力量支撑和合法化话语资源,媒体在丧失了类似“两会”这样的政治机会以及政协委员、科学家这样的精英消息来源时,报道议程就无法形成和自主铺展。

(2)《南方周末》对系列反石化事件的框架建构

媒介对社会冲突性议题的建构特征,不仅体现为框架类型的多元,还体现在框架与框架之间的转换与变迁。在国内,即使是同一媒介,面对相同诉求、相同行为模式的反石化事件,当“世易时移”,时间、地域、情境条件转变,也可能采用非常不同、左右摇摆的报道框架。这也充分显示出在转型中的中国,大众媒介对社会冲突性议题建构的矛盾性、权宜性和不稳定性。这一特征最典型地体现在《南方周末》上。作为国内一家声望卓著的新闻媒介,《南方周末》近年来一直对社会冲突性议题保持高度关注。从2007年至2009年,《南方周末》都先后在头版头条对厦门、漳州、广州反石化事件作了重点报道(成都报道未刊出,但流传于网络),特别是关于厦门PX议题的系列性深度报道,引起巨大社会反响,成为舆论的风向标。

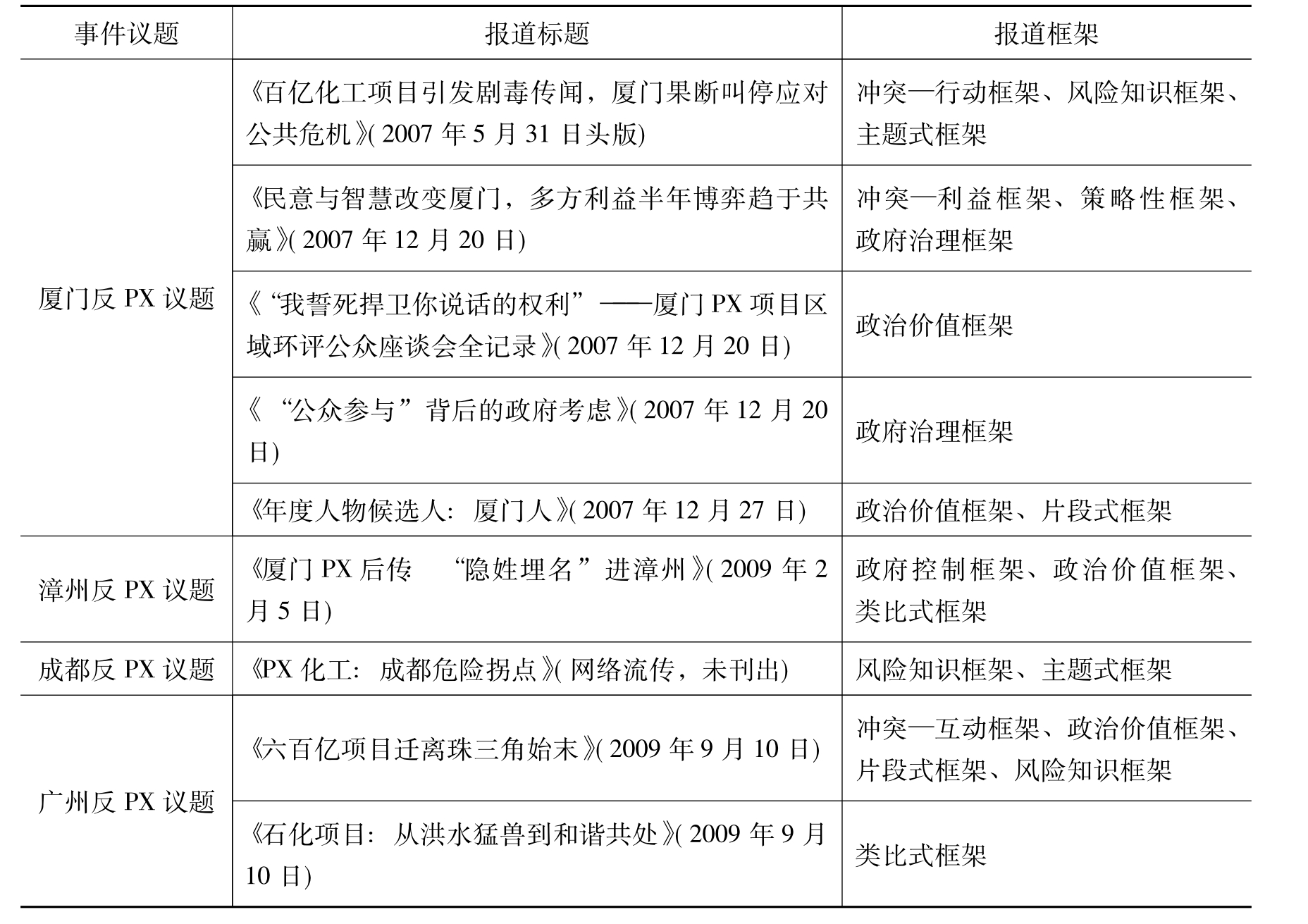

《南方周末》系列反石化事件的报道框架见表1。

表1 《南方周末》系列反石化事件的报道框架

从表1中,可以看到,在两年之内,《南方周末》对各个反石化事件议题所采用的报道框架各有侧重,不断转换,同中有异,异中有同。话语与框架之间既彼此有所承续,又有所断裂,呈现出一种整体的动态变迁性特征。

在厦门PX议题中,《南方周末》的报道视角在整体上比较多元,充分体现各个利益主体、不同言语者、行动者发出的不同声音,展示议题的冲突面和实质面,体现出平衡的、全面的新闻专业主义原则。随着议题的发展和“冲突的行进”,报道重心转向呈现事件中的集体行动者形象以及政府形象,并聚焦于公民利益表达和政府民主治理的价值观问题。报道框架在不断突破,不断转换和延伸,由“事”入“理”,逐渐走向深入。在此过程中,我们可以观察到,《南方周末》所代表的中国市场和专业主义取向的媒体在坚守中立客观报道的西方专业理念和界限的基础上,逐渐抛却冷静、超然的态度,融入了中国媒体人、中国知识分子的治国理想和政治热情。换言之,这部分媒体对社会冲突性议题的报道,既尽力突破厦门媒体那样的国家宣传控制模式,实践专业自主精神,同时又表现出对西方式的客观主义新闻原则的突破,以极大的促进社会改革的激情来推进他们所称的“公民社会”建设和政府“良治”的目标。这似乎部分证实了赵鼎新研究中所说的“中国记者对揭露社会问题有着更大的热情,更愿意从体制与社会结构中寻找社会矛盾的根源,并且更有激情为他们所向往的社会价值和制度安排的实现作出努力”的结论。我们也可以说,迄今为止,《南方周末》对厦门PX事件的报道体现了现阶段中国媒体对于社会冲突性议题报道框架的最大拓展。

如果说厦门PX事件是一个媒介“热议题”,那么漳州PX事件就是一个名副其实的“冷议题”。似乎在一夜之间,媒介就“失声”于对这个PX议题的报道。《南方周末》没有失却对此议题的关注,而是采用了一种“双重编码”和“双重框架”的方式进行议题建构,一方面在文本的表层意义上进行正面编码,将漳州报道架构成为宣传政府工作的常规新闻,细致呈现地方各级政府如何将项目落地的舆论控制工作“做细”、“做扎实”,如何“地毯式”责任到人。另一方面,报道又“纸背意义上”、在字里行间处处类比于厦门PX议题。经过近一年的大规模媒介传播,厦门PX议题已经被框架为一个政府与民意良性互动、公众参与公共决策的典范,通过这种反向类比,漳州PX议题实际上被隐性地反面编码了,漳州政府被建构为追求经济利益而不顾一切,竭力控制舆论和民间发声的负面形象。这种显性与隐性、字面与字里并行的“双重编码”和“双重框架”,一方面体现了厦门议题的“媒介狂欢”,并未给媒介报道同类社会冲突性议题赢得更大更自由的空间,反而促使外部权力强化了媒介控制。另一方面,也体现了《南方周末》记者善于策略性地运用一些报道技巧和话语技术,如使用“隐姓埋名”、“后传”等双关词、流行语、隐喻以及其他修辞技巧,间接透露媒介立场和民间舆论,也为社会冲突性议题的建构以及规避媒介外部控制保留一个回旋余地。

《南方周末》记者对成都“反PX”议题也进行了采访报道,在舆论大环境中,该报道尽量框限于就事论事,既不直接诊断原因,亦不直接归咎责任,尽量客观呈现风险争议和采用科学知识框架。对5月4日的民众散步行动,一语带过,整个报道也未延续厦门议题的政治价值框架。但是,该报道仍然未获刊出。彭州石化项目议题最终难以成为公共议题,成都PX事件被定义为危害公共秩序的罪性事件。可以看出,从漳州PX事件到成都PX事件,媒介建构的空间越来越小,社会冲突性议题的国家控制呈现出强化的趋势。

《南方周末》再一次关注国内反石化事件,是在2009年9月广东省政府做出决策,决定将一直处于胶着状态的南沙石化项目迁址湛江。以政府重大决策出台这一动态事件作为新闻由头,《南方周末》对这一冲突性议题进行了回溯性报道。在报道框架上,《南方周末》再一次运用了复合型框架来建构这一事件。既展现这一冲突过程的权力紧张关系,又凸显各方主体利益博弈,既描画人物故事,又讨论环境风险;既体现社会行动者策略,也体现政府的考虑与互动。但值得注意的是,厦门PX事件中,《南方周末》大力建构的“公民社会”价值框架话语,在南沙石化议题中,已经转换为“科学发展观”话语,最后归结于“和谐”话语。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。