第三节 新媒体竞争优势管理

一、竞争优势理论

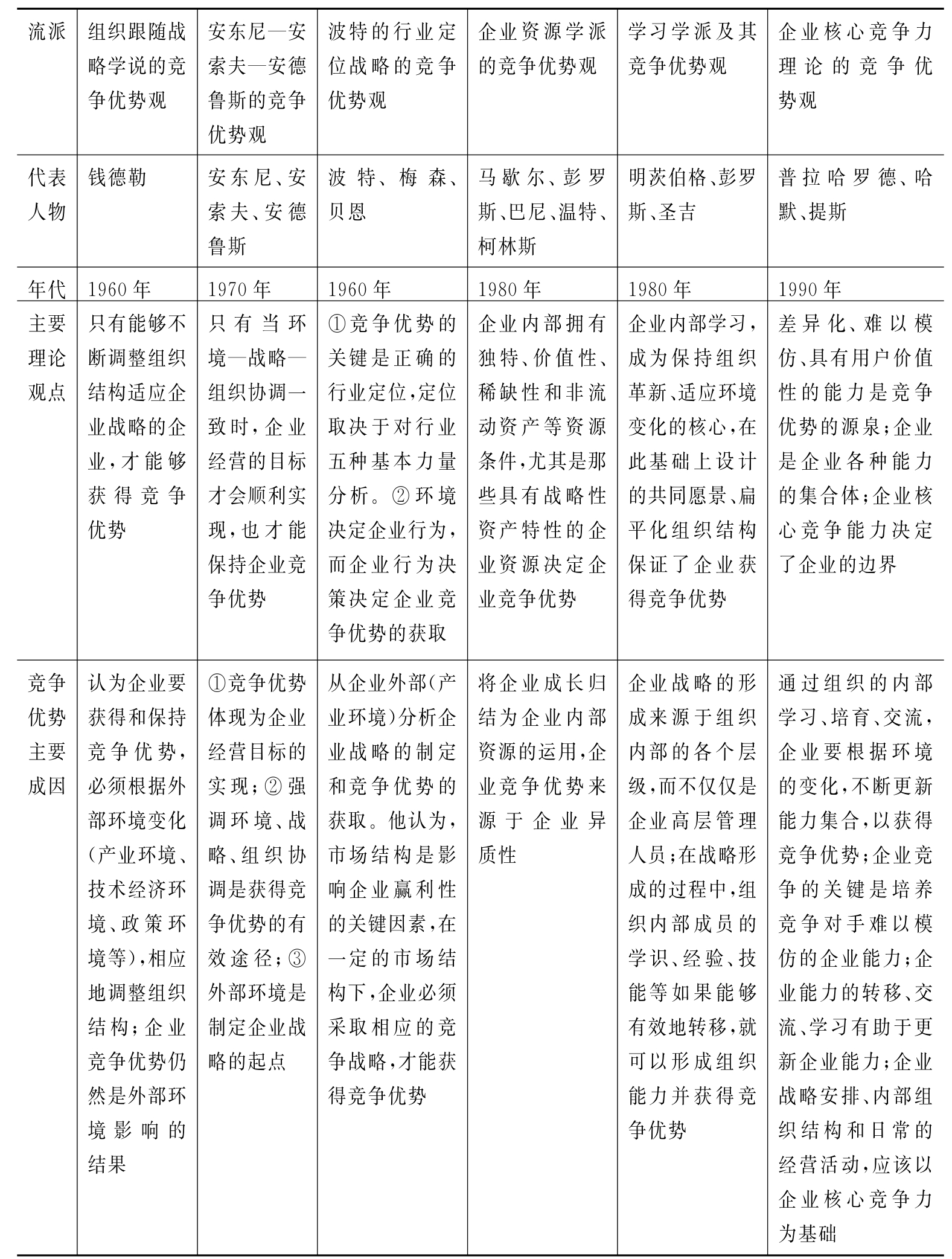

竞争优势是指企业相对于竞争对手而言的经营上的某种特点。只有当这种特点是竞争对手难以模仿而同时对用户又是有意义的才能称之为竞争优势。因为市场竞争归根结底是对用户的争夺,如果某种特点不能提供更多的用户价值,那么,尽管它是竞争对手难以获得的,也构不成竞争优势,因为这对企业争夺用户并不能产生积极作用。因此“竞争优势归根结底产生于企业为客户所能创造的价值”。[11]20世纪末竞争优势理论有了迅速地发展,其中主要的流派有:见表3.2,组织跟随战略学说的竞争优势观、安东尼—安索夫—安德鲁斯范式的竞争优势观、波特的行业定位战略的竞争优势观、企业资源学派的竞争优势观、学习学派及其竞争优势观、企业核心竞争力理论的竞争优势观等。

竞争优势属于形成独特经营策略及/或内部运行系统的企业,为了生存,一家企业必须比竞争对手更有优势,成功的根本在于创新、质量、速度和成本竞争力[12]。这是贝特曼在2004年提出的四方面的竞争力,当然他对新媒体公司的研究也不充分,但是不妨碍我们借用一些思想,一方面我们增加了新媒体产业的主流化理念作为一项重要的竞争力,同时我们对其他四项竞争力重新做了一些演绎,进一步明确新媒体公司的主要竞争能力。

对于竞争能力优势的研究有很多理论和流派,这里我们进行简单的归纳,以便更好地理解如下竞争优势:创新、质量、速度、成本、主流化。

表3.2 各种竞争优势理论比较

注:表格为作者整理.

二、创新竞争优势

创新是一个经常使用,但往往不明确的术语。

创新本身就是这样一个广泛的过程,创新有许多种类的细分,例如,产品、工艺、管理、技术和组织。英国贸工部在2003年的创新报告中指出:经济发展必须创新,并定义为“用新思路成功开发它”,它常常涉及新的技术和技术应用。增加经济的价值和增强国际竞争力,通过成功创新是贸易与工业部门的主要重点,报告强调创新成功实施的重要性和对经济规模的重大影响。

创新可以被理解为一个得到实现的创造性想法。创新可以是根本性的,如分销系统方法的改变;也可以是非常复杂的,如进入一个全新的市场。

创新的载体可能是一种产品、一个流程、一个方法或一个系统,但不能仅仅是一个想法,因为创新必须能够将创意付诸实现。

一般来说,创新才能最好地刺激市场自由,而且创造、鼓励竞争。它创造新的市场和提高生产率,创造了选择和价值。与渐进和激进的建设和创新相结合的激烈竞争观念,摧毁新的和现有的商业结构形式形成“新经济”的特点,创新很重要,因为它是经济增长的主要动力。它增加生产力,提供商品和服务给市民选择,保障消费者权益。这是一种机制,新的发现和发明转化为产品,给人类带来更好的生活。

随着越来越多的创新发生,创新带来了新的科技术市场,并让其他潜在的创新者利用新知识的发展。这样技术环境的不断增强,使创新有更多的发展机会。例如,移动电话导致短信、手机铃声、游戏和互联网内容。

在企业的立场上,麦肯锡的最新一次全球调查表明,企业对自己应用多种指标评估创新组合的情况总体上感到满意。创新被普遍视为有机增长的重要贡献因素,这或许表明,企业认为他们的创新在总体上物有所值。这种解释与麦肯锡另一次关于创新的调查结果相吻合。有一组受访者表示,他们的有机增长率高于其竞争对手,同时表示,其有机增长至少有31%来源于创新。即使在目前的经济危机中,创新仍然是大多数企业的一项重要的战略优先任务,而且许多企业将创新视为增长的重要贡献因素[13]。

在新媒体发展过程中,大量创新带来了社会、经济、文化的新变化。以互联网为例:

首先,互联网的创新,不仅从技术上产生重大进步,互联网的结构,基于IP/TCP的技术标准,这种模块化结构启用灵活和持续发展不同层次的基础设施,除了增加双向互动和无限超链接功能以外,不但没有伤害媒体领域的整体可用性或不同内容的可行性,而且已经发展到没有任何直接监管的机构。

其次,互联网已成为一个大众市场,使高度专业化的内容,进入一个足够大的、潜在的受众市场,人们选择消费什么,没有进入障碍。从供应商到客户的广泛领域,互联网的产品与服务创新盛行,在增加连接和连接速度以及进入壁垒非常低(包括监管壁垒)。

再次,上网冲浪者的注意力已经增加其市场力量,特别是媒体内容可以通过IP交付货物(如视频点播、电子书交易等),而不仅仅是电视节目播出,观众可以通信选择看什么,什么时候观看。

创新能力已是新媒体时代最重要的竞争优势,所谓创新就是提供新产品或新的服务。你的公司必须适应消费者需求的变化和新的竞争者。当网络可以绕过传统的渠道直接到达买主时,传统的市场就必须学会如何创新以保持竞争优势。

像竞争优势的其他来源一样,创新的竞争优势来源于人才,它必须是企业的责任和战略管理目标得到恰当的管理。我们认为20世纪70年代至90年代的管理热潮是全面质量管理,而90年代后至今,全面创新管理已成为新的潮流。

三、质量竞争优势

质量的内容十分丰富,随着社会经济和科学技术的发展,也在不断充实、完善和深化,同样,人们对质量概念的认识也经历了一个不断发展和深化的历史过程。从顾客的角度出发,提出了产品质量就是产品的适用性,即产品在使用时能成功地满足用户需要的程度。用户对产品的基本要求就是适用,适用性恰如其分地表达了质量的内涵。

这一定义有两个方面的含义,即使用要求和满足程度。人们使用产品,总对产品质量提出一定的要求,而这些要求往往受到使用时间、使用地点、使用对象、社会环境和市场竞争等因素的影响,这些因素变化,会使人们对同一产品提出不同的质量要求。因此,质量不是一个固定不变的概念,它是动态的、变化的、发展的;它随着时间、地点、使用对象的不同而不同,随着社会的发展、技术的进步而不断更新和丰富。

用户对产品的使用要求的满足程度,反映在对产品的性能、经济特性、服务特性、环境特性和心理特性等方面。因此,质量是一个综合的概念。它并不要求技术特性越高越好,而是追求诸如:性能、成本、数量、交货期、服务等因素的最佳组合,即所谓的最适当。

对质量的解释,ISO9000、20000国际标准中对质量进行了定义,质量是一组固有特性满足要求的程度。其中的含义包括如下几个方面:

(1)国际标准对质量的载体不做界定,说明质量是可以存在于不同领域或任何事物中。对质量管理体系来说,质量的载体不仅针对产品,即过程的结果(如硬件、流程性材料、软件和服务),也针对过程和体系或者它们的组合。也就是说,所谓“质量”,既可以是零部件、计算机软件或服务等产品的质量,也可以是某项活动的工作质量或某个过程的工作质量,还可以是指企业的信誉、体系的有效性等。

(2)定义中特性是指事物所特有的性质,固有特性是事物本来就有的,它是通过产品、过程或体系设计、开发及其后之实现过程形成的属性。例如:物质特性(如机械、电气、化学或生物特性)、感官特性(如嗅觉、触觉、味觉、视觉等感觉测控的特性)、行为特性(如礼貌、诚实、正直)、时间特性(如准时性、可靠性、可用性)、人体工效特性(如语言或生理特性、人身安全特性)、功能特性(如飞机最高速度)等。这些固有特性的要求大多是可测量的。当然,事物还有其他的特性,如赋予的特性指某一产品的价格等,它们并非是产品、体系或过程的固有特性。

(3)满足要求就是应满足明示的(如明确规定的)、通常隐含的(如组织的惯例、一般习惯)或必须履行的(如法律法规、行业规则)的需要和期望。只有全面满足这些要求,才能评定为好的质量或优秀的质量。

(4)顾客和其他相关方对产品、体系或过程的质量要求是动态的、发展的和相对的。它将随着时间、地点、环境的变化而变化。所以,应定期对质量进行评审,按照变化的需要和期望,相应地改进产品、体系或过程的质量,确保持续地满足顾客和其他相关方的要求。

(5)“质量”一词可用形容词如差、好或优秀等来修饰。在质量管理过程中,“质量”的含义是广义的,除了产品质量之外,还包括工作质量。质量管理不仅要管好产品本身的质量,还要管好质量赖以产生和形成的工作质量,并以工作质量为重点。

对于新媒体的质量概念通常是使用ISO 9241-11国际标准中可用性标准,其中主要内容有:可用性(Usability)是交互式IT产品/系统的重要质量指标,指的是产品对用户来说有效、易学、高效、好记、少错和令人满意的程度,即用户能否用产品完成他的任务,效率如何,主观感受怎样,实际上是从用户角度所看到的产品质量,是产品竞争力的核心。ISO 9241-11国际标准对可用性作了如下定义:产品在特定使用环境下为特定用户用于特定用途时所具有的有效性(effectiveness)、效率(efficiency)和用户主观满意度(satisfaction)。其中①有效性:用户完成特定任务和达到特定目标时所具有的正确和完整程度;②效率:用户完成任务的正确和完整程度与所使用资源(如时间)之间的比;③满意度:用户在使用产品过程中所感受到的主观满意和接受程度等三个方面是最重要的质量指标,所有新媒体产品与服务都是在此进行竞争或自我追求更好地发展。

四、速度竞争优势

速度通常是竞争世界区分赢家和输家的因素,你能够多快开发一个新产品并投放市场?你能够多快对顾客需求做出反应?你比对手快,你就生存就发展。在新媒体产业,由于平台的集聚放大效应,每个网络空间、每个网络社区、每种商业模式,由于新媒体业务是在流动的空间中进行,没有地域概念,所以常常只有前几名的新媒体商家才能生存,所以没有速度,就没有价值。

新媒体时代的经济法则莫尔定律(Moore Law)的揭示,进一步说明了速度的重要性,莫尔定律认为,网络技术改变了传统经济的变化速度(rate of change),网络经济是按照“因特网时”(internet time)的速度运转的,计算机处理能力每18个月就翻一番。由于这个定律首先是由美国英特尔公司的戈登·莫尔提出并应用,因此被称为“莫尔定律”[14]。到了互联网发明之后,其速度更加舜驰,“因特网时”成为衡量技术经济的速度标准,成为网络经济的变化速度,它是以小时为计量单位的,这已接近人类能够吸收信息并做出决策的能力极限。通常7年相当于因特网时中的1年。在因特网时,每3~5年就是一个网络经济时段。一种产品在3~5年里就会达到主流饱和状态。

五、成本竞争优势

成本是商品经济的价值范畴,是商品价值的组成部分。人们要进行生产经营活动或达到一定的目的,就必须耗费一定的资源(人力、物力和财力),其所费资源的货币表现及其对象化称之为成本,随着商品经济的不断发展,成本概念的内涵和外延都处于不断地变化发展之中。它有以下几方面的含义:

其一,成本属于商品经济的价值范畴。即成本是构成商品价值的重要组成部分,是商品生产中生产要素耗费的货币表现;其二,成本具有补偿的性质,它是为了保证企业再生产而应从销售收入中得到补偿的价值;其三,成本本质上也是一种价值牺牲。它作为实现一定的目的而付出资源的价值牺牲,可以是多种资源的价值牺牲,也可以是某些方面的资源价值牺牲;其四,从更广的含义看,成本是为达到一种目的而放弃另一种目的所牺牲的经济价值,在经营决策中所用的机会成本就有这种含义。

人们在生产和生活过程中不断地追求过程的增值或有效性结果,并为此付出代价,这种代价是组织或个人为一定目的所付出,这就是成本的目的性。因为,人们发生成本的本意一般都是具有目的性。成本法则告诉我们成本一定在过程中发生。如生产成本是在生产过程中发生的;销售成本是在销售过程中发生的。有些组织的过程不直接增加经济价值(如政府的行政管理过程),那么,它们所发生的成本是为了结果的有效。任何组织或个人活动其过程都是为了增值,都在追求结果的有效性。过程是将输入转化为输出的系统。过程是一个广义的概念,任何一个过程都有输入和输出,输入是实施过程的基础、前提和条件;输出是完成过程的结果,输入和输出之间是一种增值转换,过程的目的就是为了增值,不增值的过程没有意义。为了实现输入和输出之间的增值转换要投入必要的资源和活动。所以,我们说的成本是在过程中(输入和输出转化中)的一组资源消耗的总和,是换取过程增值或结果有效的代价。

因此,在任何市场上,低成本能够带来更强的竞争优势,是企业成功的标志之一。迈克尔·波特在研究竞争战略时形成的三大经典战略中,总成本领先战略成了重要的市场法则,成本领先要求坚决地建立起高效规模的生产设施,在经验的基础上全力以赴降低成本,抓紧成本与管理费用的控制,以及最大限度地减少研究、开发、服务、推销、广告等方面的成本费用。为了达到这些目标,就要在管理方面对成本给予高度的重视。尽管质量、服务以及其他方面也不容忽视,但贯穿于整个战略之中的是使成本低于竞争对手。一个公司成本较低,意味着当别的公司在竞争过程中已失去利润时,这个公司依然可以获得利润。

赢得总成本最低的有利地位通常要求具备较高的相对市场份额或其他优势,诸如与原材料供应方面的良好联系等,或许也可能要求产品的设计要便于制造生产,易于保持一个较宽的相关产品线以分散固定成本,以及为建立起批量而对所有主要顾客群进行服务。总成本领先地位非常吸引人,一旦公司赢得了这样的地位,所获得的较高的边际利润又可以重新对新设备、现代设施进行投资以维护成本上的领先地位,而这种再投资往往是保持低成本状态的先决条件。

新媒体经营也不能例外,而且有许多变化值得人们关注。大量新媒体公司是轻资产公司,如阿里巴巴,它采用电子商务,没有存货、没有仓库、没有销售队伍,同时在不同的地区实现销售和开展各种商务活动,也是在网络上进行,成本更趋降低。

六、主流化竞争优势

根据勒维斯的摩擦经济学理论,可以把主流化确定为网络经济生存竞争的首要原则。为了赢得最大市场份额而赠送第一代产品的做法就是主流化。主流化所追求的目标就是“锁定”(lock-in)客户,即通过吸引客户从而占领主要市场份额的过程。一旦数以百万计的用户对该产品有了依赖感,考虑到培训费用和其他转换成本,他们就再也无法逃脱;一旦某个产品取得了主流地位,这个地位就不容易被动摇。显然,主流化有两方面的意义:它不仅锁定了用户,同时还消除了竞争[15]。

免费赠送是实现主流化的具体方式,它通过把自己产品的价格降到冰点,而使其普及程度一夜之间升到沸点,从而一跃成为市场霸主。许多网络公司都是这么做,这也就是著名的“剃须刀和刀片”原理,赠送剃须刀就是为了长期推销刀片。

主流化的直接目标就是追求市场份额的有限最大化,因为市场份额的多少与企业在竞争中的地位有直接的关系。研究发现,一个企业要想在网络经济中白手起家,必须先拥有26.1%的份额,再赢得41.7%的份额,最后达到73.9%的份额。根据勒维斯的论述,我们归纳分析此理论这一过程包括以下几个阶段:

(1)当一个企业的市场份额达到26.1%的最低目标时,这家企业才被看作为一个参与竞争的企业。若低于26.1%,则它的生存能力就很弱,只能算是“不稳定的竞争者”,它的地位可能随时会被竞争者取代。一旦拥有26.1%以上的份额,就开始与其他公司相脱离,处于领导市场产品的地位。获利能力一改变,市场份额也随之改变。

(2)弥补缺口来进一步赢得41.7%以上的市场份额,这样就会成为市场“领导者”。所以市场霸主的目标是猎取超出41.7%的份额,这时,该公司与它的竞争对手之间赢利能力的差距才能扩大。在网络经济中取得这一关键地位的捷径常常是兼并和收购(M&A)。

(3)通过主流化以赚取73.9%的份额,从而成为“垄断者”。当然,垄断是每个雄心勃勃的公司的最终目标。但是,再往上超过73.9%时就会停滞不前,因为其一,很难刺激出更多的商品需求量;其二,会引来与其他产业集团或专业化产品公司的竞争;其三,市场份额与赢利能力两者之间就会错位。因此,虽然拥有90%、95%或100%的市场份额,似乎是最理想的目标,但在网络经济中不应该是一个聪明企业的目标。

能否实现其竞争优势,使企业获得成功,影响因素有很多,然而从实践和理论的分析可以看出,决定竞争优势的最重要的因素是两个实质性类别,一个主要因素是普遍的组织组成的由业主发起的,但坚定地嵌入在员工和工作环境中的文化价值。第二个因素是内部接触沟通,员工辛勤工作,影响业主的工作环境,以积极的方式,创造一个协作的文化,涉及每个人决策。这也显示出新媒体时代的新媒体所引起的最大管理效应。20世纪末分众传媒公司的发展,并最终收购兼并聚众传媒公司的故事就是这一理论的真实写照。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。