第一节 “英语节目主持人”与社会心理功能之“三合一相互决定论”

由于“英语节目主持人”所播放的媒体传播文化产品是基于某一“文化情境”所形成的社会氛围而制作的,所以,不论这一文化产品涉及怎样的主题与内容表现,都是与所涉社会现实紧密相关的。这样,其播放效应就会直接形成宏观范围内的社会大众心理反馈;而从微观范围来测量,就涉及到受众个体的心理反馈了。显然,不论“英语节目主持人”的文化产品制作涉及到哪一文化情境,都会引发一定范围的社会心理反馈。这就是大众传媒本身所具有的独特影响效应与功能。

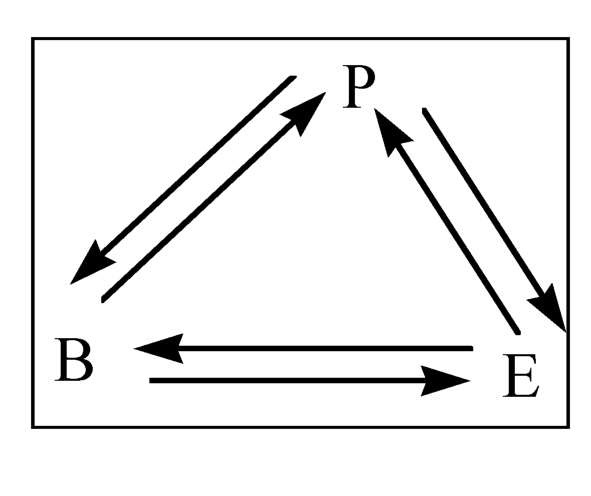

那么,从“大众传播社会认知理论”的角度来审视和理解这种影响效应与功能的话,就牵引出影响社会心理的“三合一相互决定论”说(见图5.1)。

图5.1 三合一相互决定论图解

B:符号化行为;P:认知的、生物的、及能够影响感知能力和行为的其他内部的事件;E:外部环境。

依据艾伯特·班杜拉(Bandura,A.,同上)的解释:

社会认知理论根据三合一相互起因来解释社会心理功能。在这一相互决定论模型中,行为的、认知的、生物的、个人因素,以及环境、事件都通过交叉运动的双向化方式以影响彼此而进行运作。

Social cognitive theory explains psychological functioning in terms of triadic reciprocal causation.In thismodelof reciprocal determinism,behaviour,cognitive,biological,and other personal factors;and environmental events all operate as interacting determinants that influence each other bidirectionally.

显而易见,社会心理受到媒体所传送的文化产品的影响并不是单纯由文化产品本身所承载的内容所形成,而是由于来自三个方面(即:图示中的B、P、E)的彼此互动的结果。但是,重要的是,在这些互动因素中,各因素本身的作用呈现也是不同的。艾伯特·班杜拉(Bandura,A.,同上,第61页)这样解释道:

互动不意味影响的不同来源具有同等的强度。一些可能要比其他强一些,不是所有的互动影响都同时发生的。一个因果关系的因素需要时间施加其影响和加快互动影响。

Reciprocality does not mean that the different sources of influences are of equal strength.Somemay be stronger than others.Nor do the reciprocal influence all occur simultaneously.It takes time for a causal factor to exert its influence and activate reciprocal influence.

从以上的解释中使我们意识到,影响社会心理态势的媒体传播文化产品是受到“三合一相互起因决定论”中三个方面因素的不同程度互动而达成的。但是,在这三方面的互动过程中,并不是一同等的效力同时发生作用的。这样的互动方式,为“英语节目主持人”在聚焦节目所涉主题、甄选素材及最后合成诠释过程中,提供了更大、更灵活的空间。由此,制作媒体传播文化产品的过程可以根据所涉主题对“三合一相互决定论”中三方面因素中的某一方面的刺激程度而定,即可起到“牵一发而动千钧”的效果。

持有如此的理念来制作颇具挑战性的媒体传播文化产品,尤其是涉及到他种文化的、与跨文化认知风格相联系的产品,不仅可以间接地舒缓节目主导人的精神压力而具有更大的创作空间,使得他们的思维不受“三合一相互决定论”中之三方面所涵盖因素的限制和制约,而且也符合这一决定论的特点。如艾伯特·班杜拉(Bandura,A.,同上,第61页)所提示的那样:

互动之起因提供给人们去练习控制他们生活中事件的机会,如同建立自我方向的界限那样。因为影响的双向性,所以,人们既是他们所处环境的产品,也是生产者。

Reciprocal causation provides peoplewith opportunities to exercise some controlover events in their lives,aswellas set limitsof self-direction.Because of the bidirectionality of influence,people are both products and producers of their environment.

正是因为受众所接收的媒体传播文化产品源于某一社会现实,所以,就会触动生活于其中的人们。即便是对于处在他种文化情境中的受众而言,也可通过节目所涉主题的背景事件而进行比较,从而形成认知上的碰撞与反响。这样的比较、反思和再比较,就是一个再生产的过程,即:新的认识——对受众自我之认识、对接收的文化产品所涉文化情境之认识、对人性本质之认识,等等。

如此的再生产过程自然只符合属于某一文化情境的某类受众群或受众个体,但是,正是他们的反响抑或是再认识,就形成了播放源更新的思考与制作,从而引发良性互动的生产、再生产的过程。这样,受众群不仅成为其所属环境(即:文化情境)的建构者,而且也是其产品。虽然这样的再生产过程是由不同文化背景的受众群分别按照各自的文化价值体系而进行的,但是,如同笔者提到的,无论各种文化间如何碰撞,最后的落脚点都是受众群对人性的进一步认识与理解,从而形成逐步达成共识的过程。这也是“媒体传播全球化”逐渐构建全球认知风格之大趋势的最终结果。

这样的逻辑发展,是应了“大众传播社会认知理论”之解释的(同上,第62页):

从社会认知视角来看,人类特点是由通过直接的和可观察的经验达至生物局限之内的形式之多样性的、能够被设计的巨大的可塑性而被特征化的。说人类的主要不同标志是它们被赋予的可塑性,不是说它们没有特性或没有结构。这一人类固有的可塑性,依据长久进化的神经生理的构造和结构。这些用于处理、保存,及运用编码信息的先进神经体系提供那些最不同的人类特点——有生产力的象征、深谋远虑、评估的自我规范、反射的自我意识,以及符号象征化传播。

Seen fromthe sociocognitive perspective,human nature is charac-terized by a vast potentiality that can be fashioned by directand observational experience into a variety of forms within biological limits.To say that a major distinguishing mark of humans is their endowed plasticity is not to say that they have no nature or that they come structureless.The plasticity,which is intrinsic to the nature of humans,depends on neurophysiologicalmechanisms and structures that have evolved over time.These advanced neural systems for processing,retaining,and using coded information provide the capacity for the very characteristics that are distinctly human—generative symbolization,forethought,evaluative self-regulation,reflective self-consciousness,and symbolic communication.

基于以上的解释,使得“英语节目主持人”在主导对外播放的媒体传播文化产品的制作过程时,就已经开始了影响社会认知的功能与作用,因为不论怎样的节目主题被建立、怎样的节目素材被采集选择、为怎样的节目合成诠释结果被达成,都是与“三合一相互决定论”中的三个方面涵盖的要素紧密相联的。而这些要素又都是和认知本性相互作用的。尽管某一档节目所涉主题可能比另一档之主题有更强的刺激社会认知的效应,但是,达成影响受众群认知的最终效果都是相同的。毕竟,是认知本性在起着反应所接收媒体产品承载之内涵的内因作用。这也是为什么在当今“媒体传播全球化”的形势下,来自不同“文化情境”为背景的播放源之媒体传播文化产品得以跨越文化边界而相互碰撞、交流、融汇的原因之一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。