4.1.3 报道的实施

一、报道的组织和管理

根据报道的规模,在报道的实施过程中,一般采用分层管理的方式。对于参加人数较多、重要程度较高的大型报道来讲,比如党代会、奥运会、青藏铁路通车、台风重大灾害等,可成立由总编辑、副总编辑任负责人的报道组,组长协调对整个报道的指挥,把任务进行分解执行。而对于参加人数不那么多、规格不那么高的中小型报道而言,则可由某一业务部门或者部门中的某些编辑牵头负责实施。如果事情比较重要,则由该业务部门的负责人出任报道组组长。很多日常报道则由记者独立完成,但编辑应即时监控。

实施报道的关键是看执行力。因此,不管是哪一种类型、哪一个层面的报道,其组织和管理都需要明确权责,避免政出多门。比如,要明确规定,什么样的突发性事件和社会热点问题必须由总编室出面组织策划报道,什么样的突发性事件和社会热点问题应由业务部门负责进行报道的组织策划。只有明确了权责,在新闻事件发生时,指挥员才能及时到位,执行者也才不会懒惰。要避免繁琐和多头的组织,导致效率降低。组织者要对报道成败承担最终责任。

在组织策划的过程中,流程一定要清晰,不能忙中出错,比如,要对文件及来稿要进行分类登记,保证其在第一时间进入相应的环节,到达对位的采编人员手中,编辑要及时处理稿件,该送审的送审,该签发的签发。要养成一切按程序办事的习惯。

有的大型报道的组织策划,往往是跨部门的行动,媒体习惯于将之分解成几个部分,分别交给相关业务部门执行,这样固然有利于调动部门积极性,形成你追我赶的局面,但也容易造成各自为政的分割状态,不利于形成统一的风格,有时,还会出现部门间扯皮争功、浪费资源的现象。因此,有的编辑部在组织策划中引入了“项目责任制”。

《南方日报》的做法是,成立一个统筹小组,从头至尾对报道进行指挥。小组负责对方案的细化,抽调有关业务部门的骨干,分别做专题的责任编辑,向有关采编部门约稿、改稿、组版,出大样后交由一个统筹组把第一关,再交给总编辑审看签发。这种组织形式可称“项目责任制”,整个项目有一名“项目经理”,下面有子项目的“项目经理”,凡是与该项目有关的业务,都由“项目经理”协调负责,层层落实,最后向“总经理”负责,达到对跨部门资源进行整合利用的目的和效果(3)。

二、报道的布局

记者的基本功是找人。编辑的重要工作就是要通过恰当的安排,使记者在事件发生时,在正确的时间和地点,找到合适的采访对象。这里涉及的一个问题是布局。也就是,合理安排报道力量在时空上的分布,以确保进入关键的渠道和信源,及时拿到需要的材料。

在出新闻的重点领域、行业和部门,编辑要安排记者和通讯员把口,要求他们像卧底线人那样,与掌握重要信息的关键人士保持密切联系,在第一时间获取新闻。对于重点地区则需要分兵把守。比如,对于大型日报而言,北京、上海、广州等地,都应考虑设记者站或办事处。实力强的报刊,还应该在重点国家和地区,如美国、日本、欧洲及我国的香港、台湾等地派常驻记者。

在对重大新闻进行动态报道时,在哪个地点、哪个时间段或时间点,应该有记者出现在现场,以及后方的配合报道力量如何安排,编辑均要周密考虑。要根据报道的不同规模,按照“大兵团”作战或“小分队”行动的不同特点,妥善安排好出击人员。是否要打乱部门间的配置,对报道力量进行重组和统一调配,也要有所考虑。

在1997年香港回归的报道中,有中央新闻单位的编辑部是这样安排记者布局的:一是安排驻港记者提前采访港府官员和当地居民,这些记者最熟悉当地情况;二是安排北京总部派遣记者,与驻港记者一起,进入必须蹲守的重要场合,比如在机场、海关、港督府等地;三是安排记者在北京的重要场合采访,比如天安门广场、人民大会堂和重点大学等处。有的记者需进入居民家采访百姓,还有的人要联线采访专家学者;四是安排记者到全国重要地区采访,如在西藏、深圳等地,采访当地庆祝回归的盛况;五是安排驻外记者采访当地的反应,如英国、美国等主要大国的反应。与此同时,编辑的力量也分成三部分:一是前方发稿编辑,侧重于负责对香港当地事件的稿件组织、改写和签发;二是后方编辑,在北京处理各地汇总来的稿件;三是安排一部分编辑专门负责撰写综述和评论。

三、写报道总结

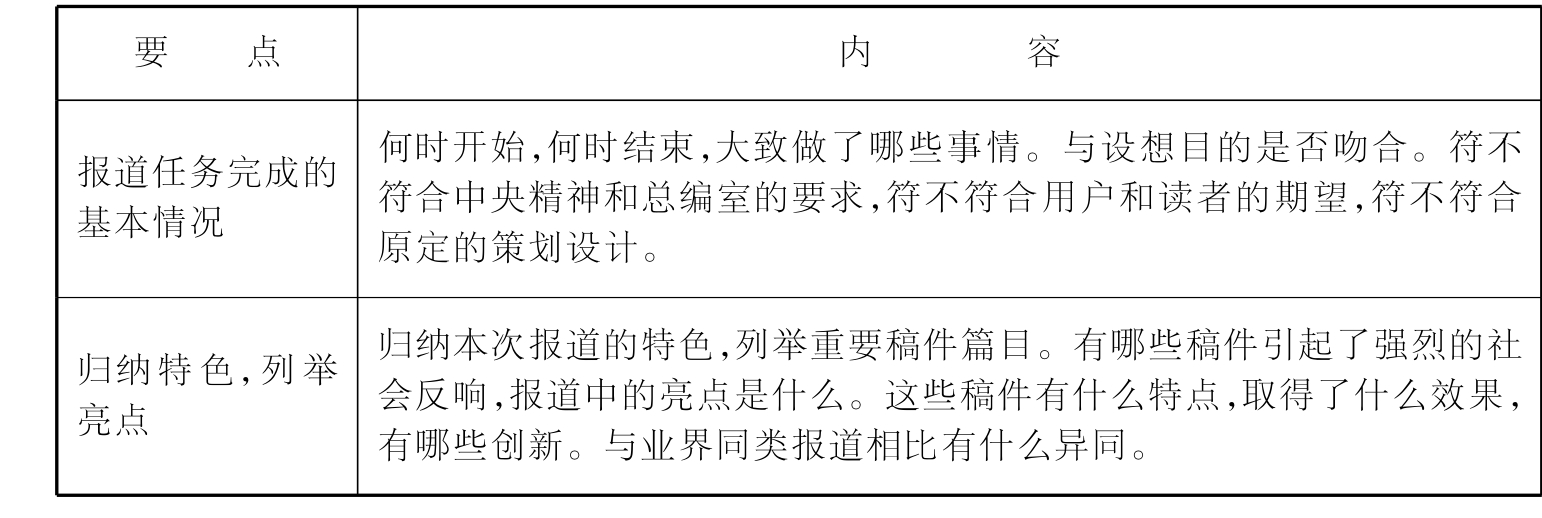

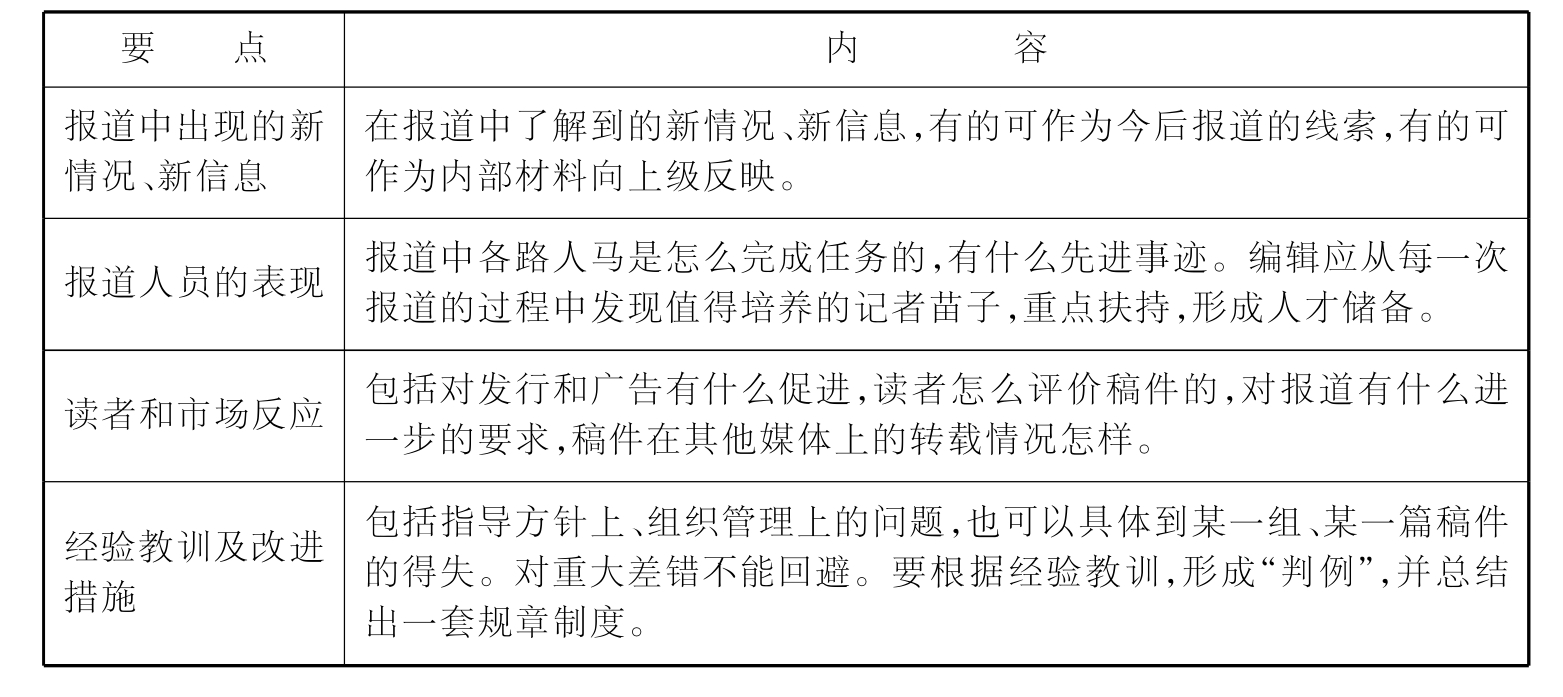

一次大型报道结束后,编辑要写出总结;日常报道进行到一定阶段后,编辑也要小结一下有关情况。这既是向上级汇报工作,也有利于使今后的编辑思路更加清晰。有的报刊编辑忽视了这个环节,不能称作报道的圆满完成,对下一步开展工作不利。有的错误一犯再犯,有的已然形成的优势最后都丢掉了,均与编辑不善于总结有关。一次较大型的报道需达到三方面的目的:完成任务、发现人才、建章立制。这均需要在总结中得以体现。

编辑要善于写报道总结(参见表4‐3)。重大报道的总结,应由总编辑、副总编辑修改乃至亲自撰写,因为,报道总结实际上是编辑思想的一次集中体现,是对办报方针的综合反映,不能轻视。但是,需要注意的是,编辑也不可把心思过分花在写总结上,特别是要警惕言过其实、浮夸虚报。要牢记一点:读者和市场的反应,才是最好的“总结”。

表4‐3 报道总结的要点

(续表)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。