三、产业政策谱系内置

在政府的越位与缺位之议基本清晰以后,焦点就转移至如何根据市场环境和产业振兴的需要,根据国内已有的文化产业发展条件和国际共有的文化产业竞争压力,制定出对中国文化产业具有制度支撑意义的产业政策,而且从一开始就必须形成不同政策之间功能互约的文化产业政策体系。体系就是相对独立的功能系统,系统内部除了满足功能互约的结构力学条件之外,还必须最大限度地寻找系统塑形的内在张力,以增强文化产业政策体系在产业运行中的动力学效果及其自我调节作用,其中的原委在于“就其最佳状态而言,设计框架仍然乃蓝图标准的等值物,其基本任务在于如何组织好设计过程,以期切实呈现为既具有效原则性同时又能确保体系适应于运作”[71]。

按照系统论的基本原理,一定的政策体系是制度框架覆盖中的边际内制度意志的谱系完形,具体到中国文化产业政策体系而言,处于谱系完形状态中的任何一种义项分置,既可独立存在于文化产业的实际操控域,亦必须更受制于功能互约中的分置指派,从而也就意味着政府在文化产业领域中出台的任何一项具体政策,都只有在整个文化产业政策的有机整体中才能完全发挥其政策效力。但是在另外一个思考维度,如果一种文化产业政策体系设计没有级、类、型分拆意义上各种具体政策工具的有序填充,那么无论是文化产业制度还是作为其功能输出的文化产业政策体系,就将出现功能缺位或者应用性缺失的被动性后果。总而言之,由于拥有体系化的“政治学家拟议这些非正式安排为超政府性或者法规性的网络”[72],具体的文化企业在进入文化产业领域之后随处可寻正确选择的前行路标,更进一步,则由于拥有丰富的义项化政策工具,文化企业在每一个市场环节都能“我们明白应该这样做,或者说明白按给定的条件如何做”[73]。正因为如此,从政府的角度而言,要想新近颁发的《国家文化产业振兴规划》落到实处并且切实使中国文化产业的呐喊优势转化为大规模产业绩效明显的增长强势,就必须迅速建构起符合中国国情的文化产业政策体系,并在扎实的谱系内置中寻找到一系列功能互约的文化产业政策工具,其中包括诸如“引入一些政策基金创设的创新能力”[74]等辅助性工具,以期尽快全方位地建构起政府对文化产业的有效制度支撑和政策服务。按照我们的初步研究,这种体系建构至少要取得八大政策类型突破性进展。

(一)产业准入政策

如果说产业经济学知识域“准入条件与产业聚集”命题的所谓“阻碍自由进入的因素被伯恩称为‘准入壁垒’,在其价格水准之下,没有企业认为可以适合进入则被称之为‘限制性价格’”[75],还是狭义性乃至精密性的计量准入条件的话,那么很显然,作为中国文化产业准入政策及其制度安排,不仅包括完善的准入与退出机制,而且还必须呈现为市场经济体制结构中的广义准入概念。也就是说,它是整个文化产业政策大体系中具有相对独立完善功能的小体系。按照系统论思想的“事实上,我们将会追求一种系统意义的精确性,从而澄明相对某些事实而言是此一系统而非其他系统”[76],则文化产业准入政策较之其他产业准入政策而言,其事态指向就可以在广义准入的制度安排中,具体分为投资规模准入、特许经营准入、产业条件准入、社会激励准入等。

1.投资规模准入

在投资规模准入政策设计中,分级治理并确立不同企业主体进入某一生产领域的投资规模计量,对于规避企业的投资风险以及市场的失控投机行为十分有效。既然其他生产领域已经显示出“关于投资之议,好几种观点需要陈述。首先,其实也是重复,不同的生产技术需要不同的经济规模和比例,较之其他因素比较,成本降低或增加更加突出地牵系于某些生产过程的容量”[77],那么对于高创意同时也高风险的文化产业而言,确立理性的投资规模分级准入标准对于其健康发展的有效介入,就无需在学理层面产生更多质疑,迫切要做的应当是对分级和计量的精确斟定,以及将这些斟定的成果诉诸恰配性政策面和可操作性政策工具。

2.特许经营准入

在特许经营准入政策设计中,投资主体的合法性身份确立以及企业主体确立过程中特业生产的核准,对于文化产业而言似乎意义尤为重要。这一方面涉及社会道德底线坚守的“手里有了这一指针,在一切所面临的事件中,人们会更善于辨别什么是善、什么是恶,哪个合乎责任,哪个违反责任”[78],另一方面也涉及国家意识形态核心价值利益的“利用网络过程接受的影响,其结构和环节更加富有弹性,易于聚焦特别议题并在其中升华出公共利益。与此同时,与这些特别议题相连的是更广泛的价值建构,那些全球正义及其跨越民族利益的正义价值”[79],也就是说,虽然文化产业是经济的突进事实,并且生产的主要是日常文化状态消费的符号产品,但是,由于这些符号即使存在于低端位置也仍然与人的意义生存和价值诉求有着千丝万缕的联系,所以与敏感的价值底线、道德底线、人格底线乃至意识形态底线等的越位间距非常靠近。而特许经营政策及其准入制度安排,将投资主体的身份合法性前移至生产主体的核准位置,对于规避越位风险及其给社会文化带来各种负面后果,就是必不可少的政策预案和制度优势。

3.产业条件准入

在产业条件准入的政策设计中,不仅形成对投资主体的资质预警机制,而且也形成对投资环境的保障预警机制,其政策受益指向与风险规避指向,对投资人及其投资地所在政府将会构成双向约束力量和双重体制功能。全国各地数年之内出现那么多淫秽音像制品以及手机黄色视频网站和基层运营商,虽然与市场经营阶段的有效监管缺位关系更大,但准入阶段产业准入政策的缺失以及核准程序的不严密显然逃脱不了干系。对任何一个国家的文化产业推进过程而言,产业经营准入政策及其相应的制度安排,都是促使所谓内容产业走上健康发展道路的有效监管工具,惟其如此才能努力实现文化产业经济发展与社会发展相一致的“发展的含义始终处在变化之中,有责任在经济、思想观念和政治中改变其环境”[80]。

4.社会激励准入

在社会激励准入政策设计中,一种扩张性准入的产业构想通过政策优惠内容和制度吸引力来予以实现。在中国语境讨论这一议题,具有与其他产业领域通常所谓“招商引资”完全不同的叙议意味,究其原因,在于作为后发性文化产业国家,中国文化产业无论是内资引力还是外资引力,都不得不受到国际产业分工滞后和前一轮市场份额切分的巨大风险压力。以动漫产业为例,虽然同处东亚版图,韩国动漫业绩使“文化产业成为民族经济极为重要的部分”[81],自不必说,日本的动漫产品不仅挤压中国市场较长时期,而且还拟订了一个到2015年数十万亿的国际贸易出口计划[82],这对刚刚起步的中国动漫业而言无疑是阻碍准入的负面信息。与此同时,国内极端意识形态思维定式下文化政策的摇摆和不确定性至今给产业界留下心理阴影,涉足文化产业的社会抗风险心理能力严重准备不足。正因为如此,抗准入国际因素和国内因素就成为中国文化产业聚集效应的隐忧社会背景,而要消除这种隐忧,使文化产业聚集效应在抗风险的社会响应中成为现实,就必须出台一系列社会激励政策,吸引更大规模的人、财、物共同参与中国文化产业的发展大计和艰难实践,从而在政府的政策性风险减值中焕发出国际国内投身中国文化产业的抗风险激情。

(二)企业治理政策

由于文化产业在中国的滞后发展,导致市场经济条件下已经普遍依法施行的现代企业制度,在这一新兴产业领域遇到了新的挑战。就整个文化生产的现实格局而言,一方面还存在着严重的体制内与体制外、系统内与系统外(部门结构)、级别制与非级别制、计划性生产与自由性生产、事业管理与企业管理、法人治理与授权人治理、中央单位与地方单位等一系列双轨结构甚至身份暧昧现象,另一方面各级政府又在权力运作状态下直接组建债权包揽而且财政“扶上马,送一程”的文化生产企业,这种缺乏系统政策设计和规范制度安排的文化产业,其所显现出来的市场矛盾就是目前我们随处可见的诸如产权不明晰、企业身份杂乱、市场制度缺乏规范、公司治理不统一、债权债务关系纠缠、生产经营外部干扰频繁以及企业劳动关系多元化等。诸如此类的市场矛盾,在产业起步阶段虽然已有较大的发展制约作用,但在意识形态权力模式和文化价值神秘主义等的遮掩下还不会显得十分突出,一旦中国文化产业的高潮来临,所有这些矛盾遮掩就会显现出对市场秩序的颠覆性破坏和对产业运营的根本性制约,就会使政府产业规置中的企业自律、他律及其监管变得既缺乏标准同时也缺乏依据。文化企业治理的内容丰富而又繁杂,其取向重心可以分为以下几个方面。

1.其取向重心之一,是产权界定清晰化

在目前的状况下,版权意识对决策者和从业者而言已经解决了观念和政策的基本问题,这不仅表现为与文化产业发达国家几乎达到同步性认识的“换句话说,专利法对限制性竞争和鼓励创新被认为非常必要,首先是满足了技术创新的要求。知识财富的另外一种保护形态是依靠版权法,它通过细微的责任区别斟定来实现保护目的”[83],而且《知识产权法》和《版权法》在实施过程中正在走向成熟和完善。与此同时,产权意识对决策者和从业者而言却仍然普遍淡漠,由此也就导致文化产业各领域均大规模存在产权界限不明晰甚至产权混乱局面,这种局面如不尽快加大政策规置力度,必将在产业深化进程中留下无穷隐患,甚至会带来一系列棘手的后续诉讼。

2.取向重心之二,是法人治理规范化

无论是自然法人还是机构法人,无论是所有者与经营者的身份叠合还是两者之间的身份分离,在文化产业的市场规则下都必须纳入统一的公司法人治理框架和现代企业制度,这不仅是延伸性功能链接的“我们需要公司调节生产进程,采购或者租用土地、资本、劳动力以及生产资料”[84]外部压力所致,同时也是现代产业经济格局中生产市场规范管理的“设定为一种制度环境,使整个社会组织序列及公共结构处于关系之中,尤其指那些公司、家族和政府”[85]内在要求所致。实际上,从新制度主义立场出发,其所追求的“我们可以说制度包括一系列约束行为的规则和守则,一套跟踪偏离规则和守则的程序,以及一套制约规则和守则的定义和执行方式的道德和伦理规范”[86],必须以公司法人治理政策的完善作为制度有效的前提,否则落实到文化产业域或者文化产业制度,就会出现中国式的制度失灵,因为绝大部分文化生产企业的法人治理结构和现代企业生存体制都处于既不完善同时还常常缺位的状态,国有文化生产企业中法人身份的能指化、符号化和官本位化,使得这些生产经营企业的法人完全不在市场法则和社会监管体系的实质性约束之下,进而也就包括其他所有制形式法人在内的文化产业环境中责、权、利等各种基本关系缺乏交往的可操作性,缺乏社会评价和政府监管的客观尺度,当然也就缺乏企业自身所应具有的凝聚力和管理效率。对于中国文化产业的这种企业治理中法人制度不严密、不规范甚至缺位现象,全国各级工商管理部门较之文化行政部门往往更棘手。

3.取向重心之三,是劳动关系合法化

现代企业制度框架下的劳动关系,其义项既超过计划经济时代单位人或者机构人定义中的身份定位,亦超出传统资本主义语境单一劳资关系的结构范围,充分显示出法制市场建构中公司治理的人本主义价值倾向,是社会正义和市场秩序在公司存在结构中具体化为自由劳动与依法合作的合同制确证形态,而绝不止于简单操作的“作为对提供稳定工资给受雇者的回报,所有者及管理者要求受雇者们在公司里的行为被允许处于监管之下,而为了接受这种监管,受雇者则要求以合同的形式确立工资以减少风险”[87]。也正是这一基本判断使然,决定了政府有责任和义务在公司治理中给现代劳动关系提供一系列必不可少的法律准则和政策限制,决定了现代政府在与市场的博弈中处于更加积极主动的支撑位置。诸如薪酬计量测值中“薪资等级的高度取决于支付薪资的组织的偏好,这些工作只有感知差别或者可能有明显的感知差别以及不同的工资率”[88],就必须以动态性政策给定的区域底线或行业性参值作为“偏好”的合法化的前提。又如医保、住补及养老金等“促进公民福利,这意味着此类服务包括培训,有助于在国家内部的工作转移,以及援助就业者其他个人问题……对于老年人而言则是无法再持续工作”[89]责任份额中的企业分摊,也必须以强制性政策压力的企业加压才有可能实现,而历史上的经验也确实证明这类政策“在某些地区能够刺激产业发展”[90]。再如文化企业中就业者政治与民主权利诉求的“建立或者保持对所有工作者自由就业条件”[91],就更必须以具体化的政策阐释将宪法赋予公民的基本人权落实到企业生存境域的每一个环节,尤其是对文化产业就业者知识准备普遍较高而言,这类诉求的自觉意识更强,要求更高,因而在劳动关系的现实展开中产生矛盾冲突的可能性也就更大。总而言之,劳动关系的完整性、持续性和合法性,将对中国文化产业领域常常出现的诸如“天价现象”、“潜规则现象”、“讹你没商量现象”以及“游牧文化现象”等,具有立竿见影的产业规范效果和校正力量,所以是政府进行公司治理的重要内容。

(三)社会成本政策

对于后发性文化产业国家来说,扶持甚至刺激文化产业发展的重要政策手段之一,就是尽可能降低生产性企业的社会成本,使其能够在产业起步阶段享受低负担的社会成本优惠,这一蓄水养鱼之举,与企业治理政策在某种意义上具有相辅相成的产业支撑意义,因而也就应该放到一起加以通盘谋划,以免失去政策效力的平衡度。英国的文化产业发展史上,为了针对文化创意的生产特点,并达到激活产业的效果,就出台了一系列相关性的扶持政策,其中包括艺术贸易制度设计中政府渠道的辅助功能以及更广泛意义上“政府人为地通过政策对艺术市场进行直接影响抑或间接影响”[92],所以最终就使英国的艺术市场成为欧洲最重要的市场,英国的文化产业规模和生产经营绩效在世界范围内屈指可数。这一案例给制定中国文化产业政策的实证性启迪在于,如果我们在文化产业振兴过程中不考虑其社会成本优惠,让文化企业承担其他成熟产业形态相同的社会责任份额分摊以及同样苛刻的社会支出比例,于是立刻就会遭遇“企业进入市场参与竞争,在现行基础上增加产出,但所有企业在给定的市场里生产同样的产品并按同样的价格出售”[93],并且这种遭遇就会给乳臭未干的新兴文化产业及特定的企业个体以负重前行的艰难,因为无论是产品知名度还是产业链强度,无论是企业的利润手段还是其资本积累状况,都不足以支付其力不能及的过重社会成本支出。但问题是,企业的社会成本是无法逃避的必然事实,而政府的社会成本政策既要体现出社会正义性,同时也要体现出市场平等性,就后者而言决定了新兴文化产业及起步阶段的特定企业个体,必须面对支付社会成本的责任。处此情况下,确立优惠政策并且给定严格而又合理的优惠条件,就成为政府确立社会成本政策及其制度安排的唯一有效途径。

1.社会成本政策优惠空间之一,存在于对新兴文化产业扶持阶段某些税目或者税额的适度减免

虽然政府用来福祉社会的公共事业支出其财政收入主要从税收渠道获取,虽然“政府总是调动其征税能力并扩大征税来实现其政策目标和客观效果”[94],但是对新兴文化产业的税收优惠,将不仅在可持续发展意义上起到培育税源的作用,而且为该产业的迅速腾飞创造出极为有利的条件。芬兰政府甚至免税支持所谓“信息社会工程”,促使该项产业工程计划达到“创造出芬兰成为领导者的基础,不仅在信息技术上如此而且在内容产业中亦如此,在国内市场和出口两方面都大力增加芬兰文化份额”[95]的支撑效果。

2.社会成本政策优惠空间之二,存在于对新兴文化产业扶持阶段某些交易费用和责任分摊的适度减免

文化企业从工商登记注册开始,就在程序性条件满足中产生各种交易费用,有些交易环节其费用额度对文化产业一般性投入规模来说还不算小。与此同时,从生产性文化企业法人权利实现的那一刻起,就在企业内部和外部都必须分摊诸多社会责任,这种分摊甚至可能细微到企业所在城市社区的公共卫生或者公共绿化的非政府性介入。在与政府和社会的日常性交往中,单项微不足道的交易费用和责任分摊,聚集起来就会形成对新兴文化产业及其特定企业个体的社会成本压力。在大多数中国文化企业所承担的税费结构中,往往存在费大于税的畸形现象,而这些名目繁多的费用支付,绝大部分都属于企业社会成本的支付内容。也正是从这个意义上说,我们就完全有可能如政府降低交易成本所追求的“有责任选择一种投入对设定产出的生产并伴之以最小的操作纠缠”[96]那样,在采取企业外部松绑或者社会减压中使其凝聚更大的产业内驱力。

3.社会成本政策优惠空间之三,存在于对新兴文化产业扶持阶段某些基础设施和公共资源租赁费用的适度减免

在文化生产过程中,创意的物质化实现涉及诸如场地、设备、信息平台和其他高技术支撑,由于我们还处在计划经济向市场经济的转型过程中,因而这些文化产业所需要的生产要素大部分还体现为政府所有的基础设施和公共资源。文化企业购买或者租赁使用这些基础设施和公共资源,既具有市场成本的属性,也具有社会成本的属性,而在社会成本属性这一方面,就有可能通过政策优惠的调节手段降低其成本支付水准。尤其是高技术生产要素,绝大部分文化生产者都是具有创意优势而缺乏技术装备优势,就如同高清播出平台或者数字传播技术往往为各级电视台所拥有,但在生产的实际运作环节,这些技术要素往往又呈现为“效用前沿理解中提供交易最大化的典型”[97],足见其技术支撑外部条件的致命所在,至少政府在这一要素形态中是可以腾挪一部分优惠空间的,就仿佛“韩国政府宣布一项计划支持‘文化技术(CT)’……自从公告之后政府提供了‘六项关键技术’”[98],由此推动韩国电视剧产业扩张的海外“韩潮”波澜壮阔。当然,一方面这些优惠空间并不能实现优惠面需求的全覆盖,另一方面在制定相应的优惠政策过程中必须充分尊重市场基本规则和政府基本原则,从而使所谓社会成本政策及其制度安排充分体现双赢甚至多赢的拟议效果,否则就会事与愿违。

(四)价格调节政策

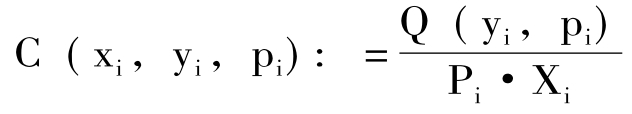

无论是费施(Fisher)价格指数的经典定义及其一百几十个经典性演绎公式,还是埃芙瑞特和米兰娜(S.N.Afriat and Carlo Milana)简洁出新的“让Prs代表价格指数,基于确定时域s到当前时域r。首先一点,数字必须等值地吻合于人们对价格变化的日常经验,无论其生活水准如何。这样,支付Ms,在s时域内,无论水准如何,必须被还原为Mr=Prs Ms”[99],无非都是在学理逻辑的演绎深化过程中强调一个经济学知识域的朴素事实,那就是价格问题不仅是观察分析用的晴雨表,而且是掌控调节用的方向盘。近来国内经济生活中所谓CPI或者PPI成为日常社会流行语,不仅说明国民公共经济生活反省意识的觉醒,而且说明这一问题对产业经济而言更加直扑其面。当我们思考新兴文化产业的振兴命运,或者论证和制定文化产业政策体系,就必须将价格关注或者价格政策措施放到重中之重的优先位置。而目前的情况,由于文化产业研究总体上还是以文化学者的身份介入,并且极度缺乏产业经济学家以及价格理论专家的知识支持,这一优先位置反而一定程度上被悬置或者退出学理研究的次要地位。其所呈现出来的被动局面是:文化产业的要素市场分析缺失,交易价格的形成机制基本上处于“霸王”拟价方式的混乱状态;市场成本没有稳定性和政策调控的弹性空间,从根本上说无法描述反映产业领域整体运营状况的函数曲线;产业内部不同产品、资源和生产方式之间缺乏价格可换算性,甚至数据采集所必需互约指令的统计口径、产业边际和实时测值方案,都是因人而异、因地而异或者因部门分工和政绩需要而异,处此情况,所谓“寻找共同依据:效率指数”[100],简直就是天方夜谭。但问题在于,无论是宏观经济学知识域的“菲利普斯曲线对分析失业和通货膨胀的短期动态有效”[101],还是产业经济学知识域的“对成本效率的自然观察,就是形成实际成本的最小值比率成本效率就是比率: ”[102],都会直接抑或间接地反映到文化产业的生产经营过程之中,而且会以看得见抑或看不见的方式内在制约着文化产业的高潮低潮及其在国民经济生活结构中的地位和影响。所以,在我们谋划中国文化产业振兴之际,从一开始就必须扎扎实实地建构起功能嵌位的文化产业价格体系,并且从一开始就必须扎扎实实地建构具有市场导向作用和调节功能的文化产业价格政策。

”[102],都会直接抑或间接地反映到文化产业的生产经营过程之中,而且会以看得见抑或看不见的方式内在制约着文化产业的高潮低潮及其在国民经济生活结构中的地位和影响。所以,在我们谋划中国文化产业振兴之际,从一开始就必须扎扎实实地建构起功能嵌位的文化产业价格体系,并且从一开始就必须扎扎实实地建构具有市场导向作用和调节功能的文化产业价格政策。

1.文化产业价格政策的功能指向之一,应该努力为文化产业领域制定规范的价格形成机制及其标准计算方式

因为一旦文化产品的价格非规范性形成,不仅使得生产管理环节加以考虑的诸如“在生产要素中逐渐形成一些基本共识:①在研究交易成本中机会主义是核心概念;②在涉及人力和物质资本投资的具体交易中机会主义对经济行为而言尤其重要”[103],就会更加处于扑朔迷离的失控状态,而且还会因诸多“利润暗箱”、“潜规则”或者“恶意竞争”等导致市场秩序紊乱乃至市场失灵。更何况在新技术时代与新经济时代的背景夹击之下,各种新的产业要素在经济增长中的地位越来越重要,也就意味着文化产业的要素市场及其价格可控性将变得愈来愈复杂,同时也就意味着特定产品的利益链拉得越长,其参与价格博弈的影响因子也就越来越难以把握。正是从这个意义上说,政府在这一产业发展要点上投入适当的公权力并有效建构起制度支撑的价格政策体系,以规范文化产业的价格形成机制和计算方式,对维护市场主体性的有效存在和产业交易的持续性与稳定性,无疑会起到不可替代的疏导作用。

2.文化产业价格政策的功能指向之二,应该努力为文化产业领域制定杠杆性的价格调节规则及其调节临界条件

因为对于任何一种产业形态来说,利益最大化的所谓“在价格和技术完全知晓的条件下,如果设定企业仅仅从事外向型生产,那么利益最大化就是一种逻辑必然结果”[104],乃是市场竞争的合理法则,当然也就是文化产业在文化市场竞争中的必然现实。这是就不变状态而言的,而产业运作的实际情况是,不仅技术的动态变化使其常常难以充分知晓,而且价格的波动起伏对这种难以充分知晓更加有过之而无不及。这也就意味着,文化生产企业一方面可能不断受到外来价格弹性的巨大压力(如广告宣传费用在某一时间段的大幅度攀升),另一方面也可能会不断地通过价格预谋来实现某一文化产品的高附加值生产目标(如电影生产中通过虚报生产成本来抬高市场发行价格),由此也就必然容易导致价格波动、价格陷阱甚至价格阴谋,并且每一个企业主体都既有可能成为它们的牺牲品,同时又反过来让别人为之牺牲。为了防止文化产业因为价格危机而走向某种程度的市场失灵,政府就有必要站出来为市场进行政策托盘,既出台功能配套完整的价格限制性政策,亦出台带有刺激效应的价格保障性政策,从而达到在文化产业域价格理性和价格伦理居主导地位的产业治理效果。

3.文化产业价格政策的功能指向之三,应该努力为文化产业领域制定积极的价格补贴机制及其可操作程序

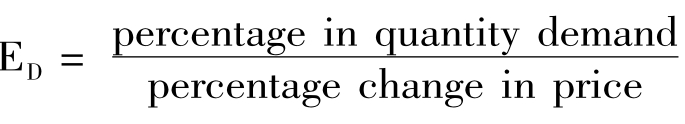

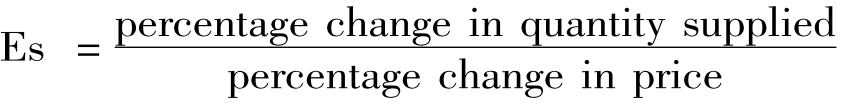

因为中国文化产业目前还处在起步阶段,面临着自身力量难以逾越的两个弱势比:一是与国内其他产业形态比较显然还处于发展弱势,二是与文化产业发达国家比较同样也还处于明显的竞争弱势,如果没有政府的扶持力量进行产业推进,那么这些弱势就会从根本上制约中国文化产业做大做强甚至所谓“支柱产业”的实现。当然,进行价格补贴只是世贸规则允许范围内的策略之举,而不是回到贸易保护主义的老路,即那种“对日益增长的竞争,传统的应对是保护主义,据此一个政府通过为企业进行外部世界的抵挡和庇护,从而达到努力帮助民族产业的目的”[105],而是在诸如需求价格弹性的“ ”和供给价格弹性的“

”和供给价格弹性的“ ”[106]可调节界面寻找政府的经济平衡功能及其对文化生产企业的价格波动减振职责,为积累和聚集中的幼稚产业提供一些不危及市场竞争秩序的价格补贴。尤其值得注意的是,价格补贴政策一定要立足于间接补贴机制,任何直接补贴都可能带来事与愿违的后果,如会给文化生产企业带来依赖性并丧失追求创新和对价格优势占有的内在动力,或者会在文化市场中促使消费投机主义抬头并带来虚假文化消费对真实文化消费的置换。由此不难看出,要使积极的价格补贴机制成为功能嵌位的适配性政策工具,关键就在于如何设计出具有均衡意义的可操作程序。

”[106]可调节界面寻找政府的经济平衡功能及其对文化生产企业的价格波动减振职责,为积累和聚集中的幼稚产业提供一些不危及市场竞争秩序的价格补贴。尤其值得注意的是,价格补贴政策一定要立足于间接补贴机制,任何直接补贴都可能带来事与愿违的后果,如会给文化生产企业带来依赖性并丧失追求创新和对价格优势占有的内在动力,或者会在文化市场中促使消费投机主义抬头并带来虚假文化消费对真实文化消费的置换。由此不难看出,要使积极的价格补贴机制成为功能嵌位的适配性政策工具,关键就在于如何设计出具有均衡意义的可操作程序。

(五)银行信贷政策

当文化企业在项目运作过程中得不到银行的资金支持,尤其因为现金流得不到稳定保障而导致运作停滞之际,通常都会将这种直接责任归咎于银行在文化产业发展中的不作为,岂不知对银行而言存在着制度层面的操作障碍。信贷担保制度在银行放贷的技术环节乃是不可逾越的金融管理体制,而文化企业抵押实物的匮乏及其不动产的信用评估几乎处于可以忽略不计的状态。正面遭遇这一状态的银行,将不仅涉及“资金管理道德风险模型”的诸如“问题在于,如果风险抵押品的正确估价能够消除道德风险,资金控制就可以完全得以施行”[107],而且涉及“潘泽尔-罗斯模型”所谓深层制度框架的“这也就首先意味着,当银行i使其利益最小化,那么也就呈现为边际收益等于边际成本:R'i(yin,zi)-C'i(yiWi,Ti)=0”[108],这实际上也就是说,如果没有一整套严密的担保制度和精密的担保技术方案,那么银行就做不到资本运作的基本平衡,当然也就更谈不上资本管理效益基础之上的合理收益率。事态由此也就演化为唯一有效的解决方案,就是在银行信贷准入条件和文化产业信用评估方式之间,搭建起一个双方都能顺利通行的政策桥梁,而这个桥梁的支撑点,就是银行信贷政策框架中拥有一片文化项目信用评估的体制功能区及其相应的技术处置方案。然而进一步的跟进事态又在于,这一体制功能区及其配套技术处置方案的有效建构,仅仅依靠金融政策维度的支撑维度是难以实现的,其根本性障碍恰恰就在于文化产业和文化产品的特殊本性存在特征,就在于“当特殊性地把知识处置为一种无形资本,以相对于有形资本”[109]之际面临资本测值和风险计量的困境,所以也就需要文化产业政策的制度性合谋与技术化参与,就需要在文化产业政策的功能配置中解决一系列建构政策桥梁的基本材料和特殊方法。就仿佛驾驭并超越市场经济规则的文化政策能动性之“文化商品贸易……文化商品征税”[110],为纯粹经济方案寻找到解决文化经济的价值换算途径。

1.这种文化产业政策对银行信贷政策的积极合谋,其一在于扩大融资规模

也就是说,在打通融资渠道过程中实现银行信贷对文化产业的资金杠杆支持,虽然这种支持在较长时期内都不可能达到诸如房地产业或者交通运输业那样的支持水平,但是对于文化产业的起步和进一步地做大做强而言,即使是保守型的支持也足以起到驱动力要素的作用,更何况随着产业升级和巨大的财富聚集效果,银行信贷与文化产业之间的合谋地位甚至趋近姿态也会发生意想不到的换位性改变。之所以寻求文化产业的银业信贷政策支持是扩大融资规模并且进一步实现扩大产业规模的必由之途,就在于现代经济的整体发展格局与资本主义原始积累时期已经大相径庭。银行作为资金经营的特殊产业其金融宏观调控功能已具有全局意义,因而其信贷政策的不同取向直接决定边际内产业走向的命运,所以才会出现“在国家层面,货币控制权都被置位于很多政府的行政分支,特别是置位于财政部以及中央银行”[111]。还有一个严峻的现实理由是,由于文化产业政策构成中目前缺乏实质性而且可操作性的信贷政策规置,导致信贷障碍往往难以逾越,即使逾越也是“比照性操作”或者“擦边球摸索”,而这对于大规模的文化产业推进显然无济于事。正因为如此,打通银行信贷融资渠道并在政策保障条件下使这一渠道处于常态运行,就成为扩大融资规模并推动文化产业规模的一个重要影响因子。

2.文化产业政策对银行信贷政策的积极合谋,其二在于健全信用评估体系

也就是说,通过政策给定的信用评估方案能够让文化产业的资金诉求在银行制度的政策功能嵌位中不仅实现体制接轨,而且形成新的动力源。现在的问题不是要不要制定针对文化产业特征的信用评估政策,而是如何制定这样的政策以及制定出什么样的有效技术方案以确保这一政策具有科学性和权威性。实现这一政策目标或许有两种工具选择:一是从漫溢经济学视角测算特定创意项目的市场潜力和利润空间,不仅像弗罗里达那样粗线条地描述“衡量世界竞争力的主要指标叫做全球创意力指数(Global Creativity Index),即GCI。它根据经济增长中的科技、人才和耐受力来测算一个国家的创意性竞争能力”[112],而且要具体化至项目或者企业,并在技术层面体现“统计分析利润率,换句话说,就是意图揭示在过去一段时间里对一个企业而言状况如何”[113],于是在一种宏观定位和微观测值的努力下就有可能使文化产业的信用评估政策找到一个相对稳定的参照系。二是在第三方位置建立信用担保机制,利用政府产业引导资金或者社会资本趋利性介入的力量,寻找搭建信贷桥梁的石墩和铁索,将其纳入政策设计的总体框架之内,从而达到既满足银行信贷条件又满足产业资金需求的合谋目标。

3.文化产业政策对银行信贷政策的积极合谋,其三在于加强授信合作

也就是说,按照文化产业振兴规划以及融资倾斜安排,从产业政策层面整合文化产业与金融业的发展合力,促使政策银行和商业银行在不同的功能位置与文化产业进行授信合作,在授信条件、授信程序、授信规模和授信范围等方面给予合法性前提下的优惠,尤其是对中小企业给予流动资金方面的倾斜性支持。要使这种合作能够合法化、常态化而且可操作化,就必须在文化产业的制度层面给予适配性政策设计,就必须确保这些政策能够带来双赢的积极后果。就文化产业发达国家的实际情况来看,类似的政策已经深化到更加复杂的授信衍生产品,并且形成金融支撑的一系列深度模式或者深层利益互动,甚至这些模式和互动本身也充分体现出创意经济特征和创新制度品格,其利益获取就仿佛“社会资本的开放,已经被视为对分享社会资本的资源性逼近,并且在创意地区提供就业机会及其收入水平”[114]。

(六)财政支持政策

在所谓全球认可的“新西兰模式”里,之所以出现“就改革而言,《政府部门法》和《公共财政法》已经获得令人欣慰的赞誉,尤其来自那些资深管理者以及政治家”[115]的积极局面,其中重要原因之一就在于政府治理结构中,财政资金与市场资本的清晰剥离,以及剥离之后对财政资金效率和公共服务效率的更具目标性。在小政府大社会和预算紧缩的效率追求道路上,不仅全面福利诉求的那种“政府以及其他权威机构选择其提供条件的责任,这些条件就是能够使人民走向富裕生活以及促使其获得更加有益的休闲方式”[116]开始受到财政理性的有条件遏制,而且“公共财政管理的产物(包括现金投资、债务结构、预算以及其他)皆与社会协商有关”[117]的投资指向和债务取向都必须远离于市场利益竞争的在场游戏之外。一句话,定义的边际闭合使得财政政策与市场政策成为相对独立的政策循环空间,因而在我们的所议中也就与文化产业政策处在完全不同的政府功能序列。但是,在社会生存的动态性演化过程中,人们发现对政策主体的政府而言,实际上很难做到边际闭合的不同政策体系之间完全密不透风,而且在穿透客体性问题坚甲和寻求政府功能极大值的过程中,彼此之间严格条件限制下的主动性功能链接,往往会产生意想不到的政策实施绩效。

具体到中国语境,则事态还有其另外一面,那就是在国有企业占据市场份额较大比值的情况下,政府不可能也不应该遵循市场资本主义传统信条的“非干预主义”,因而公共财政与市场资本之间也就不可能做到严格意义上的边际闭合,甚至不排除在特定情况下财政资金在投向市场后成为某一时域市场资本的激活力量乃至主导力量。一个典型的案例,就是2009财年政府实施的四万亿一揽子救市计划中,直接财政投入就是其中的主体部分,并且其积极效果和敏锐反应令世界为之惊叹,这与“新加坡模式”的“当政府认为市场处于警戒状态时就会提供投资资本”[118]的情况无疑有过之而无不及。考虑到这一重要制度背景参考因素,在我们思考中国文化产业政策的体系建构时,就不仅不要被“完全市场化”命题束缚手脚,而且要有目的地在两个闭合边际中寻找功能链接的制度接口,从而在政府主导的文化产业政策体系中尽可能寻求财政支持政策。

在目前的体制条件下,这种寻求的第一个可能性空间,是在改变政府支出结构中大规模增加文化采购比重,通过政府文化采购,一方面提高公共文化服务的范围、水平和供给能力,另一方面形成对文化产业的财政性消费拉动,而且这种财政性消费拉动对更加普遍意义的市场消费拉动具有巨大的导向作用和激活力量。

狭义的政府文化采购,意味着对文化产业生产成果的现金给付,其所采取的诸如“目前的部级评估形式详细地列出了公共消费支出的细目分类”[119]以及这些分类的具体实施,会成为文化产业市场扩容的买方牵引,所以它被纳入所谓“社会模式”并在与美国的“个体模式”分异中确立其“欧洲必须继续坚持这种社会模式并使之成为世界各国的典范”[120]。广义的政府文化采购,意味着年度文化总支出,虽然这些支出大多数都是非现金给付而且亦非直接以文化产业为采购对象,但是总量年度递增终会孕育培养政府的文化消费能力和文化采购需求,进而也就会转换为间接性文化产业指向的政府文化采购拉动,转换为公共文化消费的可持续性和政府文化采购的后劲,即如“大型国际活动及其与之相适应的城市策略,在过去一段时间里已经成为规划调整的影响要素”[121],也具有广义政府文化采购的蕴涵。总之,无论是狭义政府文化采购还是广义政府文化采购,对中国语境而言,政府作为空间仍然无比广阔,因而也就意味着对文化产业的采购性财政拉动将会起到无可限量的产业拉动作用。

这种寻求的第二个可能性空间,是积极市场干预条件下适度规模文化产业引导基金的注入性输血,而规模控制则立足于一方面确保政府不致转换角色致力于文化产业的直接操盘,另一方面又必须对文化产业振兴所需要的金融资本、产业资本、社会资本和风险资本等具有资本吸附功能。事实上,这一注入性输血过程中,文化产业引导基金的吸附力主要有两个向度:其一是尽可能减少各种资金、人才和项目进入文化产业领域的起步风险,算是政府对新兴产业振兴的一种风险转移,从而起到减轻进入者风险预测难度的缓冲作用,并且使更多的投资者由此淡化其过度迷恋于“微观经济尺度在产业或者市场中提供一种有价值的对关键行为的反思”[122];其二是尽可能给那些流转中的资金、人才和项目建立一个有诱引作用的风向标,算是政府给市场一种产业倾斜的信息提示或者立场表达,从而使那些敏感的投资者迅速窥视到某种趋利性产业发展潜力和政府对这种潜力的政策激励,对特定地区的区域经济发展而言,类似的信息提示或者立场表达就变得尤其重要,经济学家所谓“区域经济发展的当下分析,很大程度上根据两种理论建构:‘产业聚集’以及‘制度创新’”[123],其实两个方面都为产业引导基金预留了功能实现空间。问题在于,文化产业引导基金的市场注入,必须严格按照市场游戏规则进行,现行各相关省市将其掌控于宣传文化部门之手并成立支配权的文化产业办公室的做法,将不仅起不到风向标的作用和产业起步的风险缓冲功能,而且会给市场准入和产业秩序建构带来一系列纠缠不清的负面后果。

这种寻求的第三个可能性空间,是成本政策讨论中已经涉及的税收优惠和尚待此处进一步给予讨论的直接财政补贴。就税收优惠而言,除了降低成本并使文化产品增强其市场竞争的价格优势外,通常所谓“休税期——几年内对投资行为的临时性减税——在发展中国家而非发达国家做法相同”[124],其实还包含另外一层意思,那就是吸引外资并使所在区域迅速形成产业聚集效应,从而达到培植税源和增强征税后劲的中长期利益目标。毫无疑问,这样的财政政策一旦在发展文化产业过程中有效实施,那么无论对产业发展还是对税源补充后的财政能力扩张,其功效将一定会比其他产业领域更加明显。就直接财政补贴而言,面向文化产业振兴的积极财政政策,一方面会给文化产业以较大比率的贴息额度,从而促使金融资本向文化产业域顺利转移;另一方面会给绩效突出的文化企业以较大幅度的政府奖励,从而激励更多的文化生产企业通过一切手段提高生产力和利润率;还有一方面会给转制改企的文化生产经营单位以较大规模的遗留问题现金支付,包括债务清偿、工龄与养老金补偿以及住房公积金追缴等,从而为大批国有转制的文化生产单位迅速形成市场竞争力提供财政范围的补贴性支持,而这也是中国国情背景下发展文化产业的特殊政策支持模式。

(七)内外贸易政策

文化产业与文化市场虽有各自不同指涉边界,但这两者的边界却是彼此相连甚至还时有叠合,诸如贸易问题,就充分体现其叠合问题空间及其相关问题域。如果文化产业专家只是一味关注生产环节的诸如“实际上,它主要是(特殊情况除外)通过投资过程,投资相对稳定的工厂、设备、基础设施、劳动力和土地,由此新的商品得以产生并获取剩余价值”[125],那就等于在生产企业门口自行堵塞通往剩余价值的兑付之路,是内倾视野微观经济学知识域技术理性放大的线性思考方法。正因为如此,也就迫使文化产业专家还必须不断地顾及文化市场,顾及文化产品一旦进入流通环节后究竟会有哪些完全不同的市场反应结果。而这些顾及最终也就必然反映到文化产业政策体系中对内对外贸易政策的市场保障功能,既包括市场理性中自由市场控制理念的“依靠市场规则维护社会和谐,在社会和谐中协调个体消费行为,乃至将社会和谐观与宇宙自然观相统一”[126],亦包括消费理性中消费者权利主体的“消费者调节:经济生活中生产者及其不对称信息”[127]。总之,都必须依靠政府给定出具有统辖意义的市场政策,并在市场政策框架下具体给定有助于文化产业振兴的内外贸易政策内容编序。

之所以内贸政策仍然具有独立编序意义,是因为就中国的现实国情而言,文化市场并未实现全面对外开放,所以也就无法纳入全球统一市场的一体化贸易框架,传统贸易壁垒的那种“许多北方工业化国家在关税保护下发展,一些贫穷国家,尤其是东亚新兴工业国家,过去也是遵从其榜样,逐渐懂得运用贸易政策和产业政策”[128],对新兴的文化产业以及世界文化市场而言其情形更是如此,这就决定了内生文化市场需求的主导地位以及文化产业市场导向的主要目标,因而也就决定了边际内文化贸易政策对新兴文化产业市场拓值的必要性。而外贸政策的凸显,则是因为全球化浪潮及世界文化市场竞争格局的不可阻挡。既然发达国家普遍呈现为“视听贸易争端正变得愈来愈重要,对这些国家来说,国内抑或国外都存在‘G8’富裕国家的魔圈”[129],那么发展中国家尤其是后发性文化产业国家,文化产业所面临的国际贸易障碍就一定会更加有过之而无不及,并且迫使其不得不跟进性地出现“在发展中国家经济与社会环境的不同区域,全球化导致一系列的转变”[130],当然也就包括文化产业政策的适时转变以及对外贸易中跨越壁垒的有效转型,惟其如此,后发性文化产业国家才有可能在重新排序中参与全球文化产业分工和全球文化市场的份额分配。

一段时间以来,中国文化产业一直饱受走不出去的痛苦,由此也就出现政府与市场具有合力效果的所谓“走出去战略”的呐喊,而这种呐喊之所以不能出现强有力的国际文化产业竞争中“中国制造”的出场景观,除了经济竞争力、文化影响力和文化产品跨文化优势等基本面仍然过于孱弱外,还有一个重要理由,就是外向文化贸易政策乃至文化进出口制度建构等还不足以支撑这种激烈的竞争,政策功能缺位在中国文化产业的国际接轨中无疑是滞阻因素之一。

1.消解这些滞阻因素重要取向之一,应该着力于产权贸易政策的完善

正如产权经济学家平乔维奇所说的那样,“排他性激励着拥有财产的人将之用于带来最高价值的用途;可转让性促使资源从低生产力所有者向高生产力所有者转移;而所有权的立宪保证把经济财富的积累与政治权力的积累分离开来”[131]。这种分离在市场经济演化深度和延展广度到了一定指数以后,就不仅显示出立宪保证的根本制约意义,而且强烈呼唤操作程序中的政策容量与政策规范。尤其当产业运作与资本运作绑缚到一起的时候,例如,将产权持有的股份结构与资本市场中这些股份的股权市盈率紧密联系到一起之后,相应的股权交易政策对新兴的文化产业而言就变得迫在眉睫,否则无论是融资还是资产盘活都变得束手无策。就中国文化产业目前的产权治理情况而言,版权或者广义知识产权的政策建构已相对稳定,但股权或者有形物权(文化产品所有权的另一面)等的政策方案却仍然十分薄弱,而国际文化产业学家态势分析的所谓“这种基本上一边倒的贸易,在欧洲导致巨大的文化‘美国化’的哀叹。但事实上已经实现的是贸易利益,而非文化本身”[132],恰恰给我们的启示就在于,产权贸易竞争将会在国际舞台上给中国文化产业以极大的挑战,尽快完善产权交易政策无疑是对这种挑战的积极应对。

2.消解这些滞阻因素重要取向之二,应该着力于进出口服务政策的完善

所谓进出口服务,一方面指涉促进性的政府配套政策,为文化产业的国际市场拓展提供制度性保障支持,就仿佛韩国式的“韩国海外信息服务中心(它在政府信息部的领导之下),在埃及或者蒙古,以收费或无偿的方式,向传输网络提供电视剧”[133],以政府资助的政策方式拓展海外文化市场;另一方面指涉监管性的政府配额政策,为国内文化市场的均衡性与国际文化产业分工的合理性提供WTO规则允许的政府保护,就仿佛英国式反思的“政府政策显然直接抑或间接地影响着艺术市场,出口限制以及某些税收刺激直接影响着出口,而税收刺激则具有一种间接的贸易消解的效力,尤其当它鼓励国内保护或者涉及博物馆展览时会如此”[134],强调政府在市场开放与产业保护之间寻求平衡并显示出对贸易保护主义的隐忧。对于像中国这样的后发性文化产业国家而言,文化产业还处于幼稚产业阶段,如何利用WTO规则的有利条件而规避其不利条件,制定出较为完善的文化产品进出口贸易政策,对中国文化产业有效参与国际产业分工意义十分重大。这除了自由竞争本身的压力所致外,还包括那种文化贸易中未必完全善意的诸如“我们知道,从不同的历史观点看,中国既可以被分类于美国的朋友并且相信在美国的想象中还将会发展,亦可以成为抵抗其领导地位的敌人”[135],事态之复杂或者挑战之尖锐由此可见一斑。

3.消解这些滞阻因素重要取向之三,应该着力于关税调节杠杆政策的完善

当务之急是要在国家关税政策总体框架中列编文化贸易关税的专项编序,而不是挂靠其他编序进行类推性政策换算,因为这种类推性换算与文化贸易的实际调节需要和杠杆有效性,往往存在比较大的距离。在中国文化的前产业化时期,狭义文化交流之外的文化贸易既不具有战略意义亦不具有产业意义,即使有也大多局限于民间性的个案状态,或者只不过存在于辉煌从前的中国古典贸易时代。诸如新加坡学者2006年在休斯敦告诉美国人的所谓“‘王朝中国’与东南亚的关系很大程度上建立在‘软实力’的基础上……正是中国的经济实力及其文化优势,使得这些国家进入其势力范围,这是他们关系驯化的吸引力所在”[136],表明中国古典贸易时代里海外贸易很大程度上依赖着文化贸易以及这些贸易所带来的文化影响力,同时也表明现代中国贸易中这种文化贸易规模及其影响力在海外学者看来已经不复存在。既然文化贸易规模没有形成,类推性政策换算的操作有效性当然很大,但问题是,随着中国文化产业化时代的到来,尤其随着国际文化产业竞争中中国文化贸易参与的迅骤提速,文化贸易规模扩张以及文化产品进出口关系的日趋复杂化必然很快成为现实。于是类推性政策换算就将失去普遍功能和广泛操作中的尺度意义,独立而且完善的文化贸易关税政策编序以及相应调节性工具的功能化与体系化,就成为文化产业政策体系中的重要建构内容,其重要性丝毫不逊色于投入产出经济分析所关注的“如果没有对贸易处置和税差的解读,任何呈现出来的国家统计数据都是不完备的,这种呈现既包含国内亦包含国际”[137]。

(八)人力资源政策

对经典的政府治理理论而言,作为公共政策的人力资源治理范围基本上限制在“体制内”,这是降低政府成本和提高政府效率的重要维度。至于市场和产业所涉及的人力资源诸问题,其治理功能更大程度上有赖于市场和产业运行的自衍系统与自稳结构,即使政府在谋划就业率和社会人力资源总体开发计划之际,也并不意味着对自衍系统与自稳结构的直接功能干预。诸如“公共行政部门正日渐努力调整其人力资源管理策略”[138],或者所谓“人力资源规划是人力资源需要的预测以及对人员预期缺额的规划性配额”[139],因其体制内边际封闭而与市场背景的产业人力资源问题不相交涉,所以仍然是官僚制政府治理结构的设计或者遗存。尽管在技术方案层面与市场人力资源政策面之间具有可换算性,但毕竟其政策覆盖的基本面在于“就像韦伯所指出的那样,官僚制涉及整体行为的清晰层级切分,这种切分在官方被认为是内在职责,不同控制系统和约束力并体现在制度设计之中”[140]。随着官僚制在公民社会建构中日渐受到合法性质疑,同时也随着服务型政府转型取向日渐受到世界许多国家的青睐,大服务观念下政府市场模式的“自由市场的优点在于它有能力协调买卖双方各自的决定,进而提出一个市场能接受的价格。这样的逻辑也可以应用于公共部门,但条件是公共部门的行为必须充分地市场化”[141],使得政府的社会治理扩容并更大范围地将公共行政政策与市场监管政策进行功能整合,由此也就导致政府对产业领域的人力资源议题具有政策干预的合法性和有效性,并且这种功能兼容背景下的干预与计划经济时代的直接权力替代之间存在着本质差异。

正因为如此,无论是中央政府还是地方政府,无论是制订总体性战略发展规划还是制订具体化产业振兴规划,都会把积极的人力资源政策纳入其战略安排之中,而且人力资源政策的科学性以及功能有效性与否,将会直接影响到区域经济发展水平或者特定产业的发展速度,原因之一在于“从政策角度看,动摇这种理论构架的关键证据是,在某一给定地区其合格工人的重要性会增加至有形工资和溢价工资的涨价,这将不仅提高该地区自身的生产力,而且也会提高少数合格工人的生产能力”[142]。进一步的问题还在于,具体到文化产业,则人力资源在产业中的要素比重更大,因而适配性人力资源政策是否到位也就变得更加重要,情形就仿佛“每一部电影产品都带来特定生产企业及独立签约人的聚集,除了天才,每一个人都有其一技之长”[143]所述,组合的每一个细节或者单元,都将会在聚集过程中对人力资源政策有一系列规范化诉求,否则就会出现市场混乱并因此而制约产业的顺利发展。

总之,针对中国文化产业振兴来说,人力资源政策不仅亟待政府给予规范,而且这种规范的有效程度直接制约产业振兴的命运,因为市场背景的广义人力资源政策并不能获得向文化产业直接移植的适配性和有效性。

要想在文化产业域实现规范功能,首先,就要在人力资源开发层面形成激励机制完备的人才聚集政策,也就是说,这些政策既包括政府人力资源管理部门已经出台的一系列基本政策,同时也包括适应文化产业特殊诉求的对这些政策的突破,进而在规范与突破相整合的基础上形成鼓励文化产业人才聚集的新的政策规范。这些新的政策规范一方面充分体现为激励性的“一些制度因为个体绩效奖励个体,而另一些因为集体的绩效奖励雇员团体或团队,还有一些制度在组织或个体商业团体中所有的雇员之间分享激励报酬”[144];另一方面则充分体现为竞争性的“公开标准以及良好的进入可能性,鼓励新的竞争者在他们认为合适的时机能够容易进入市场”[145],所有诸如此类的体现归结到一点,就是在文化产业域保持一种制度支撑的高创意人才吸附机制,通过人才吸附机制的政策可持续性,保障文化产业稳定增长的可持续性。

其次,则要在人力资源管理层面形成公平的薪酬计量与绩效评估的行业统一指标体系,因为文化产业作为高风险、高附加值同时也伴之高创意的产业门类,劳动关系的弹性限度远远大于其契约稳态,而薪酬计量结构中的弹性系数和绩效额的个体性特征,其动态变量特征较之其他产业域更加突出,从而导致非规范性、反市场性甚至暗箱操作现象在正负两个向度都极容易发生。毫无疑问,在文化产业链的任何一个环节,其人力资源管理中简单套用薪酬计量的诸如“资历工资(包括依据生活费用的薪酬调整)、绩效和技能工资以及收益共享计划”[146],或者直接移植绩效评估技术方案中的“使用量度表,尤其是将取值范围定在1~5,并以此作为绩效评估手段”[147],都难以达到科学性与公平性相统一的薪酬政策效果,由此也就决定了制定更加具有针对性并有效覆盖文化产业复杂情况的薪酬政策,就成为人力资源政策聚焦文化产业过程中绕不过去的一条路。

最后,还要在人力资源培训层面形成长效机制和社会供给体系,这意味着不仅要通过刺激政策引导文化企业不断提高员工培训的积极性,使其“聚焦于新的人力资源政策,企业必须帮助人们变得成熟和充满自信以驾驭新的环境……并且企业必须意识到,重新审视人力资本以及强调团队合作,是在应对经济全球化挑战面前开拓工厂及增加工人的最佳路径”[148],而且政府要增加其财政投入为新兴产业提供稳定的产业后备军和人才供应链,例如,在高等教育和职业技术教育中加大文化产业高层次人才和高素质从业者的培养力度,从而在国家产业战略和民族人才工程高度“既效力于当前情况的高度重视亦着力于长远变化的潜在发展轨迹”[149],由此就不仅使文化产业振兴规划从一开始就可以获得人力资源要素的核心竞争力,而且还能确保在国际文化产业竞争中不断获得对这一核心竞争力的推动力量。

以上所述八大文化产业政策门类,在一阶导向代表着文化产业政策体系的功能分置,并由此形成体系边际内的基本谱系内置。尽管具体讨论之际为了分述便利不得不将其切分为分置状态的独立单位,但其实这些单位之间存在着深层次的内在功能嵌合关系,而且这些功能嵌合关系还具有强烈的动态组合特征,一旦出现文化产业实际运营过程中的不同政策诉求,它们就能随机性地组合出既有重心倾斜又有普遍相应的功能编序,从而在每一个政策需求细节位置都能充分体现出文化产业政策体系的适配性,体现出文化产业政策作为公共政策其禀赋所应具有的“因为社会问题而能够引入某种特殊政策努力”[150]的全面响应能力。问题的复杂性可能还不在于究竟这八个政策门类是否就可以实现文化产业政策体系的谱系完形,因为这只要稍加延展和学理协商就可以达到完形填空目标,而更在于一旦卷入二阶或更进一步层阶位置,则谱系的功能分置就会更加细密和繁杂,并且彼此间细微状态的功能嵌合往往只有靠更加精密的微处理技术才能实现。这实际上也就是告诉我们,不是在文化产业政策体系的一阶导向位置就可以实现该体系的完形谱系内置,谱系内置的复杂性、丰富性、细节性和彼此间的缝合性对文化产业制定者而言无疑更具挑战。从这个意义上说,无论是官方、知识界还是文化产业的实践者,必须持续不断地对此进行思考、总结和意义填充。

课题组成员名单

课题负责人:

王列生 中国艺术研究院公共文化政策研究中心主任,教授、博导

【注释】

[1]Herbert Hofreither,Austria:Small Country with Grand Culture?——Cultural Industry,Cultural Policy,Art Funding in the Information Age,In Margarete Lamb-Faffelberger(ed),Literature,Filmand the Culture Industry in Contemporary Austria,Peter lang Pulishing,Inc.2002,P.8.

[2]Doobo Shim:The Growth of Korean Cultural Industries and the KoreanWave,In Chua Beng Huatand Koichi Iwabuchi(ed),East Asian Pop Culture:Analysing the Korean Wave,Hong Kong University Press,2008,P.15.

[3]Bai Liu:Cultural Policy in the People’s Republic of China,Unesco,1983,P.55.

[4]邵培仁:《文化产业经营通论》,四川大学出版社2007年版,第3页。

[5]Paul A.Samuelson and WilliamD.Nordhaus:Economics,The McGraw-Hill Companies,Inc.1998,P.25.

[6]Pter F.Drucker:In a Time of Great Change,Penguin Group,1995,P.184.

[7]Henry Mintzberg,Joseph Lampel,James Brian Quinn and Sumantra Ghoshal:The Strategy Process:Concepts,Contexts,Case,Pearson Education Inc.2002,P.281.

[8]杉浦克己、丸山真人著,唐平译:《市场与国家》,见山口重克主编《市场经济:历史·思想·现在》,社会科学文献出版社2007年版,第232页。

[9]Peter Duelund:Cultural Policy in Denmark,in The Nordic Cultural Model,Nordic Cultural Institute,2003,P.62.

[10]David Hancock:The FilmIndustry,in Sara Selwood(ed),The UKCulturalSector:Profile and Policy Issue,Policy Studies Institute,2001,P.12.

[11]W.J.Baumol,J.C.Panzar and R.D.Willig:On the Theory of Perfectly-Contestable Markets,in Oliver E. Williamson(ed),Industrial Organization,Edward Elgar Publishing Company,1990,P.339.

[12]AnselM.Sharp,Charles A.Register and PaulW.Grimes:Economics of Social Issues,McGraw-Hill Companies,Inc.2000,P.33.

[13]Jeffrey T.Young:Unintended Order and Intenvention:AdamSmith’s Theory of the Role of the State,Steven G.Medema and Peter Boettke(ed),The Role of Government in the History of Economic Thought,Duke University Press,2005,P.93.

[14]BehroozMorvaridi:Social Justice and Development,Palgrave Mac Millan,2008,P.5.

[15]Michael I.Luger and Nicholas C.Maynard:On the Government’s Role in Regional Economic Development,in Jorge Martinez-Vazquez and Francois Vaillancourt(ed),Public Policy for Regional Development,Routledge,2008,P.33.

[16]BehroozMorvaridi:Social Justice and Development,Palgrave Macmillan,2008,P.157.

[17]Pepper D.Culpepper,Re-embedding Public Policy:Decentralised Collaborative Governance in France and Italy,in Christian Joerges,Bo Strath and PeterWagner(ed),The Economy as a Polity:ThePoliticalConstitution of Contemporary Capitalism,UCL Press,2005,P.137.

[18]Grischa Perino and Günther G.Schulze:Competition,Cultural Autonomy and GlobalGovernance:The Audio-Visual Sector in Germany,in Paolo Guerrieri,P.Lelio Lapadre and Georg Koopmann(ed),Cultural Diversity and International Economic Integration,Edward Elgar Publishing Limited,2005,P.52.

[19]JatiSengupta:Dynamics of Enty and Market Evolution,Palgrave Macmillan,2007,P.22.

[20]Michael I.Luger and Nicholas C.Maynard:On the Government’s Role in Economic Development,in Jorge Martinez-Vazquez and Francois Vaillancourt(ed),Public Policy for Regional Development,Routledge,2008,P.41.

[21]Günter Schwarz and Christoph Kessler:Dynamic Risk Analysis and Risk Model Evaluation,in George Christodoulakis and Stephen Satchell(ed),The Analytics of Risk Model Validation,Elsevier Ltd,2008,P.149.

[22]WilliamSchworm:Measuring Inefficiency with Endogenous Innovation,in Rolf F-re,Shawa Grosskopf and Daniel Primont(ed),Aggregation,Efficiency and Measurement,Springer,2007,P.129.

[23]Mark Banks:The Politics of CulturalWork,Palgrave Macmillan,2007,P.94.

[24]Paul A.Samuelson and William D.Nordhaus:Economics,The McGraw-Hill Companies,Inc.1998,P.265.

[25]Scott Lash and Celia Lury:GlobalCulture Industry:TheMediation of Things,Polity Press,2007,P.158.

[26]Franco Praussello:Globolization and Incomplete Technoloy Transfer to Devoloping Countries,in B.N.Ghosh and Halil M.Guven(ed),Globalization and the Third World:A Study of Negative Consequences,Palgrave Macmillan,2006,P.201.

[27]Sarah Owen-Vandersluis:Ethics and Cultural Policy in a Global Economy,Palgrave Macmillan,2003,P.178.

[28]马丁·阿尔布劳著,高湘泽译:《全球时代——超越现代性之外的国家和社会》,商务印书馆2001年版,第205页。

[29]David Hancock and Screen Digest:Profile of the FilmIndustry,in Sara Selwood(ed),The UKCultural Sector:Profile and Policy Issues,Policy Studies Institute,2001,P.296.

[30]Anita Kangas:Cultural Policy in Finland,in Peter Duelund(ed),The Nordic Cultural Model,Nordic Cultural Institute,2003,P.108.

[31]保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯合著,萧琛译:《微观经济学》,人民邮电出版社2004年版,第113页。

[32]Steven T.Hackman:Production Economics:Integrating the Microeconomic and Engineering Perspectives,Springer-Verlag Berlin Heidelberg,2008,P.283.

[33]Alfred D.Chandler:Scale and Scope:The Dynamics of Industrial Capitalism,Harvard University Press,1994,P.26.

[34]Doobo Shim:The Growth of Korean Cultural Industries and the KoreanWave,in Chua Beng Huat and Koichi Iwabuchi(ed),East Asian Pop Culture:Analysing the Korean Wave,Hong Kong University Press,2008,P.25.

[35]乔治·萨杜尔著,徐昭译:《世界电影史》,中国电影出版社1995年版,第49页。

[36]Masahisa Fujita and Jacques-Francois Thisse:Economics of Agglomerration:Cities,Industrial Location and Regional Growth,Cambridge University Press,2002,P.2.

[37]Harold Demsetz:The Emerging Theory of the Frim,Uppsala,1992,P.31.

[38]Günter Schwarz and Christoph Kessler:Dynamic Risk Analysis and Risk Model Evaluation,in George Christodoulakis and Stephen Satchell(ed),The Analytics of Risk Model Validation,Elsevier Ltd,2008,P.151.

[39]Joel S.Migdal and Klaus Schichte:Rethinking the State,in Klaus Schichte(ed),The Dynamics of States:The Formation and Crises of State Domination,Ashgate Publishing Limited,2005,P.17.

[40]Thomas R.Dye:Understanding Public Policy,Pearson Education,Inc.2002,P.149.

[41]莫·卡冈著,凌继尧译:《卡冈美学教程》,北京大学出版社1990年版,第549页。

[42]Hans Koch:Cultural Policy in the German Democratic Republic,The Unesco Press,1975,P.10.

[43]Grover Starling:Managing the Public Sector,Harcourt,2002,P.127.

[44]Michael E.Kraft and Scott R.Furlong:Public Policy:Politics,Analysis and Alternatives,CQ Press,2007,P.66~67.

[45]Mark Banks:The Politics of CulturalWork,Palgrave Macmillan,2007,P.25.

[46]Deborah A.Stone:Policy Paradox:The Art of Political-Decision Making,2002,P.66.

[47]Scott Lash and Celia Lury:GlobalCulture Industry:TheMediation of Things,Polity Press,2007,P.155.必须指出,此处是指媒体产业化背景下的政策状况,巴西的广播业产业化,时至今日在中国仍然没有实施,各级电视台、电台或其他平面媒体的市场运作和产业性生产行为,基本上还是在十分暧昧的“双轨制”中进行,这实际上也构成对中国媒体业发展的保护性负面效果。

[48]Harold Demsetz:The Economics of the Business Firm:Seven Critical Commentaries,Cambridge University Press,1997,P.159.

[49]David B.Yoffie:American Trade Policy:An Obsolete Bargain,in John E.Chubb and Paul E.Peterson(ed),Can the GovernmentGovern,Brookings Institution,1989,P.11.

[50]Stéphane Ngo Ma6and Frank Sosthé:Product Markets,in Richard Arema and Christian Longhi(ed),Markets and Organization,Springer,1998,P.375.

[51]Mark Banks:The Politics of CulturalWork,Palgrave Macmillan,2007,P.157.

[52]Deborah Cook:The Culture Industry Revisited:TheodorW.Adorno on MassCulture,Rowman&Littlefield Publishers,Inc.1996,P.29.

[53]H.Lee Martin:Techonomics:The Theory of Industrial Evolution,Taylor&Francis Group,LLC,2007,P.175.

[54]S.N.Afriat and Carlo Milana:Economics and the Price Index,Routledge,2009,P.230.

[55]Martin J.Eppler:Managing Information Quality:Increasing the Value of Information in Knowledge-intensive Products and Processes,Springer,2006,P.28.

[56]Raymond A.Noe,John R.Hollenbeck,Barry Gerhart and Patrick M.Wright:Human Resourse Management,Mcmillan-Hill Companies,Inc.2006,P.364.

[57]Harold Demsetz:The Emerging,Theory of the Firm,Datapage International Ltd,1992,P.42.

[58]Aman Khan and W.Bartlry Hildreth:FinancialManagement Theory in the Public Sector,Greenwood Publishing Group,Inc.2004,P.1.

[59]Hans Koch:Cultural Policy in the German Democratic Republic,The Unesco Press,1975,P.10.

[60]Marco Weiss:Efficient Organizational Design:Balancing Incentives and Power,Palgrave Macmillan,2007,P.128.

[61]韦伯:《支配社会学》,康乐译,广西师范大学出版社2004年版,第2页。

[62]Luciana Lazzeretti:Culture,Creativity and Local Economic Development:Evidence fromCreative Industries in Florence,in Philip Cooke and Dafna Schwartz(ed),Creative Regions:Technology,Culture and Knowledge Entrepreneurship,Routledge,2007,P.174.

[63]Sarah Owen-Vandersluis:Ethics and Cultural Policy in a Global Economy,Palgrave Macmillan,2003,P.15.

[64]David C.Kang:China Rising:Peace,Power and Order in East Asia,Columbia University Press,2007,P.12.

[65]JatiSengupta:Dynamics of Entry and Market Evolution,Palgrave Macmillan,2007,P.15.

[66]Yakir Plessner and Warren Young:Economists,Government and Economic Policymaking in Israel:From“Crawling Peg”to“Cold Turkey”,in Steven G.Medema and Peter Boettke(ed),The Role ofGovernment in the History of Economic Thought,Duke University Press,2005,P.304.

[67]Todor Zhivkov:The Cultural Policy of Socialism,Sofia Press,1986,P.72.

[68]Thomas R.Dye:Understanding Public Policy,Pearson Education,Inc.2002,P.12.

[69]Stéphanie M.Stolz:Bank Capital and Risk-Taking:The Impact of Capital Regulation,Charter Value and the Business Cycle,Springer,2007,P.27.

[70]Günter Schwarz and Christoph Kessler:Dynamic Risk Analysis and Risk Model Evaluation,in George Christodoulakis and Stephen Satchell(ed):The Analytics of Risk Model Validation,Elsevier Ltd,2008,P.151.

[71]MarkW.Maier:The Art to Systems Architecting,Taylor&Francis Group,LLC,2009,P.329.

[72]Michael E.Kraft and Scott R.Furlong:Public Policy:Politics,Analysis and Alternatives,CQ.Press,2007,P.57.

[73]D.C.Grover:Policies of Public Administration,Mohit Publications,2007,P.130.

[74]Johanna Fahy,Majella Giblin and Roy Green:Regional Innovation Systems and Public Policy,in Jorge Martinez-Vazquez and Francoi Vaillancourt(ed),Public Policy for Regional Development,Routledge,2008,P.81.

[75]JatiSengupta:Dynamics of Entry and Market Evolution,Palgrave Macmillan,2007,P.15.

[76]John Boardman and Brian Sauser:Systems Thinking:Coping with 21th Century Problems,CRC Press,2008,P.22.

[77]Alfred D.Chandler:Scale and Scope:The Dynamics of Industrial Capitalism,Harvard University Press,1994,P.27.

[78]伊曼努尔·康德著,苗力田译:《道德形而上学原理》,上海世纪出版集团2005年版,第20页。

[79]John Schwarzmantel:Ideology and Politics,Sage Publication Ltd,2008,P.179.

[80]BehroozMorvaridi:Social Justice and Development,Palgrave Macmillan,2008,P.9.

[81]Doobo Shim:The Growth of Korean Cultural Industries and the KoreanWave,in Chua Beng Huat and Koichi Iwabuchi(ed),East Asian Pop Culture:Analysing the Korean Wave,Hong Kong University Press,2008,P.17.

[82]MichihiroWatanabe:Background on Cultural Policies and Programs in Japan,in Joyce Zemans and Archie Kleingartner(ed),Comparing Cultural Policy:AStudy of Japan and the United States,Alta Mira Press,1999,P.92.

[83]John Ryan:The Production of Culture in the Music Industry,University Press of America,Inc.1985,P.12.

[84]Paul A.Samuelson and WilliamD.Nordhaus,Economics,The Mc Graw-Hill Companies,Inc.1998,P.110.

[85]Stéphane NgoMa6and Frank Sosthé:ProductMarkets,in Richard Arena and Christian Longhi(ed),Markets and Organization,Springer,1998,P.376.

[86]埃里克·弗雷博顿和鲁道夫·芮切特著,姜建强译:《新制度经济学——一个交易费用分析范式》,上海人民出版社2006年版,第569页。

[87]Harold Demsetz:The Emerging Theory of the Firm,Uppsala,1992,P.13.

[88]理查德·I.亨德森著,何训译:《知识型企业薪酬管理》,中国人民大学出版社2008年版,第337页。

[89]Maurice Bruce:The Coming toWelfare State,B.T.Batsford Ltd,1965,P.243.

[90]Maurice Bruce:The Coming toWelfare State,B.T.Batsford Ltd,1965,P.244.

[91]A.Belden Fields:Rethinking Human Rights for the NewMillennium,Palgrave Mcmillan,2003,P.140.

[92]Clare Mc Andrew:ArtTrade and GovernmentPolity,in Sara Selwood(ed),The UKCulturalSector:Profile and Policy Issues,Policy Studies Institute 2001,P.249.

[93]Harold Demsetz:The Economics of the Business Firm:Seven Critical Commentaries,Cambridge University Press,1997,P.137.

[94]Michael E.Kraft and Scott R.Furlong:Public Policy:Politics,Analysis and Alternatives,CQ Press,2007,P.86.

[95]Anita Kangas:Cultural Policy in Finland,in Peter Duelund(ed),The Nordic Cultural Model,Nordic Cultural Institute,2003,P.108.

[96]Jónathan Boston,John Martin,June Pallot and PatWalsh:Public Management:The NewZealand Model,Oxford University Press,2002,P.4.

[97]Steven T.Hackman:Production Economics:Integrating the Microeconomic and Engineering Perspectives,Springer,2008,P.38.

[98]Doobo Shim:The Growth of Korean Cultural Industries and the KoreanWave,In Chua Beng Huatand Koichi Iwabuchi(ed),East Asian Pop Culture:Analysing the Korean Wave,Hong Kong University Press,2008,P.28.

[99]S.N.Afriat and Carlo Milana:Economics and the Price Index,Routledge,2009,P.4.

[100]Rolf F-re,Shawna Grosskopf and Valentin Zelenyuk:Finding Common Ground:Efficiency Indices,in Rolf F-re,Shawna Grosskopf and Daniel Primont(ed),Aggregation,Efficiency and Measurement,Springer,2007,P.82.

[101]Paul A.Samuelson and WilliamD.Nordhaus:Economics,The Mc Graw-Hill Companies,Inc.1998,P.590.

[102]Steven T.Hackman:Production Economics:Integrating the Microeconomic and Engineering Perspectives,Springer,2008,P.152.

[103]Oliver E.Williamson:Transaction-Cost Economics:The Governance of Contractul Relations,in Peter J.Buckley and Jonathan Michie(ed),Firms,Organizations and Contracts:AReader in Industrial Organization,Oxford University Press,1996,P.168.

[104]Harold Demsetz:The Economics of the Business Firm:Seven Critical Commentaries,Cambridge University Press,1997,P.61.

[105]Thomas D.Lairson and David Skidmore:International Political Economy:The Struggle for Power and Wealth,Wadsworth,2003,P.193.

[106]Paul A.Samuelson and WilliamD.Nordhaus:Economics,The Mc Graw-Hill Companies,Inc.1998,P.64,70.

[107]Stéphanie M.Stolz:Bank Capital and Risk-Taking:The ImpactofCapitalRegulation,Charter,Value and The Business Cycle,Springer,2007,P.11.

[108]Jacob A.Bikker and Jaap W.B.Bos:Bank Performance:ATheoretical and Empirical Framwork for the Analysis Profitability,Competition and Efficiency,Routledge,2008,P.77.

[109]Bernard Walliser:Cognitive Economics,Springer,2008,P.140.

[110]Jackques Rigaud:The Cultural Industries,in Jeremy Ahearne(ed),French Cultural Policy Debates,Routledge,2002,P.168.

[111]Rodney Bruce Hall:Central Banking asGloble Governance:Constructing Financial Credibility,Cambridge University Press,2008,P.5.

[112]理查德·弗罗里达著,方海萍译:《创意经济》,中国人民大学出版社2006年版,第10页。

[113]Harold Demsetz:The Economics of the Business Firm:Seven Critical Commentaries,Cambridge University Press,1997,P.93.

[114]Mika Raunio:Creative Regions and Globalizing Social Capital:Connecting Foreign ICT Experts to Finnish Innovation Environments,in Philip Cooke and Dafna Schwartz(ed),Creative Regions:Technology,Culture and Knowledge Entrepreneuship,Routledge,2007,P.56.

[115]Jonathan Boston,John Martin,June Pallot and PatWalsh:Public Management:The NewZealand Model,Oxford University Press,2002,P.278.

[116]Cultural Policy in Finland:AStudy Prepared Under the Auspieces of the Finish National Commission for Unesco,Unesco Paris,1972,P.73.

[117]阿曼·卡恩著,孙开译:《公共部门财政管理理论》,上海人民出版社2008年版,第96页。

[118]Heather Congdon Fors and OlaOlsson:Endogenous InstitutionalChange after Independence,in Heather Congdon Fors(ed),Essays in Institutional and Development Economics,Kompendiet-G9teborg,2006,P.5.

[119]尼古拉斯·巴尔著,郑秉文译:《福利国家经济学》,中国劳动社会保障出版社2003年版,第175页。

[120]RobertWalker:European and American Welfare Values:Case Studies in Cash Benefits Reform,in Wim Van Oorschot,MichaeiOpielka and Brigit Pfau-Effinger(ed),Culture and Welfare State:Values and Social Policy in Comparative Perspective,Edward Elgar Publishing Limited,2008,P.118.

[121]F.Javier Monclüs:International Exhibition and Planning.Hosting Large-scale Events as Place Promotion and as Catalysts of Urban Regeneration,in Javier Monclüs and Manuel Guardid(ed),Culture,Urbanism and Planning,Ashgate Publishing Limited,2006,P.215.

[122]H.Lee Matin:Techonomics:The Theory of Industrial Evolution,CRCPress,2007,P.27.

[123]Johanna Fahy,Majella Giblin and Roy Green:Regional Innovation Systems and Public Policy:Ireland’s Medical Technology Cluster,in JorgeMartinez-Vazquez and Francois Vaillancourt(ed),Public Policy for Regional Development,Routledge,2008,P.68.

[124]Timothy Goodspeed,Jorge Martinez-Vazquez and LiZhang:The Role of Public Services and Taxes in Attracting‘Foreign’Direct Investment,in Jorge Martinez-Vazquez and Francois Vaillancourt(ed),Public Policy for Regional Development,Routledge,2008,P.138.

[125]Mark Banks:The Politics of CulturalWork,Palgrave Macmillan,2007,P.125.

[126]Bruna Ingrao:Free Market,in Richard Arena and Christian Longhi(ed),Markets and Organization,Springer,1998,P.63.

[127]Dominique Torre:Consumer Sovereignty,in Richard Arena and Christian Longhi(ed),Markets and Organization,Springer,1998,P.31.

[128]Amitava Krishna Dutt:Globalization,Trade Liberalization and Conflict:A Southern Perspective,in B.N.Ghosh and Halil M.Guven(ed),Globalization and the Third World:A Study of Negative Consequences,Palgrave Macmillan,2006,P.248.

[129]Sylvia Harvey:Trading Culture in the Era of the Cultural Industries,in Sylvia Harvey(ed),Trading Culture:Global Traffic and Local Cultures in Filmand Television,John Libbey Publishing,2006,P.2.

[130]Partha Gangopadhyay and ShyamNath:Globalization,Sub-nationalGovernments and Urban Crises in the DevelopingWorld,in B.N.Ghosh and Halil M.Guven(ed),Globalization and the Third World:AStudy of Negative Consequence,Palgrave Macmillan,2006,P.84.

[131]斯韦托扎尔·平乔维奇著,蒋琳琦译:《产权经济学——一种关于比较体制的理论》,经济科学出版社1999年版,第31页。

[132]Geoffrey Nowell-Smith:Trade Wars,Culture Wars,in Sylvia Harvey(ed),Trading Culture:Global Traffic and Local Cultures in Filmand Television,John Libbey Publishing,1998,P.14.

[133]Doobo Shim:The Growth of Korean Cultural Industries and the KoreanWave,in Chua Beng Huat and Koichi Iwabuchi(ed),East Asian Pop Culture:Analysing the Korean Wave,Hong Kong University Press,2008,P.29.

[134]Clare Mc Andrewand Trinity College Dublin:Art Trade and Government Policy,in Sara Selwood(ed),The UKCulturalSector:Profile and Policy Issues,Policy Studies Institute,2001,P.249.

[135]Jean A.Garrison:Making China Policy:FromNixon toG.W.Bush,Lynne RiennerPublishers,Inc.2005,P.11.

[136]David C.Kang:China Rising:Peace,Power and Order in East Asia,Columbia University Press,2007,P.3.

[137]Thijs Ten Raa:The Economics of Input-Output Analysis,Cambridge University Press,2005,P.72.

[138]Jonathan Boston,John Martin,June Pallot and PatWalsh:Public Management:The NewZealand Model,Oxford University Press,1996,P.204.

[139]Grover Starling,Managing the Public Sector,Harcourt,2002,P.432.

[140]Robert K.Merton:Bureaucratic Structure and Personality,in Jay M.Shafritz and Albert C.Hyde(ed),Classics of Public Administration,Harcourt,1997,P.100.

[141]B.盖伊·彼得斯著,吴爱民译:《政府未来的治理模式》,中国人民大学出版社2001年版,第140页。

[142]Varvara Rakova and Francois Vaillancourt:Human Capital Externalities and Regional Development:Evidence for Canada-2000,in Jorge Martinez-Vazquez and Francois Vaillancourt(ed),Public Policy for Regional Development,Routledge,2008,P.111.

[143]Jeremy Rifkin:When Markets GiveWay to Network……Everythings is a Service,in John Hartley(ed),Greative Industries,Blackwell Publishing Ltd,2005,P.363.

[144]德里克·托林顿等著,邵剑兵译:《人力资源管理》,经济管理出版社2008年版,第537页。

[145]Marco Weiss:Efficient Organizational Design:Balancing Incentives and Power,Palgrave Macmillan,2007,P.220.

[146]Evan M.Merman,James S.Bowman,Jonathan P.:West and Montgomery Van Wart,Human Resource Management in Public Service:Paradoxes,Processes and Problems,Sage Publications,Inc.2006,P.167.

[147]Patricia Keehley,Steven Medlin,Sue MacBride and Laura Longmire:Benchmarking for Best Practices in the Public Sector:Achieving Performance Breakthroughs in Federal State and Local Agencies,Jossey-Bass Publication,Inc.1997 P.173.

[148]Rosabeth Moss Kanter:Restoring People to the Heart of the Organization of the Future,in Frances Hesselbein,Marshall Goldsmith and Richard Beckhard(ed),The Organization of the Future,Jossey-BassPublishers,1997,P.142.

[149]Scott Lash and Celia Lury:Global Culture Industry:The Mediation of Things,Polity Press 2007,P.16.

[150]Michael E.Kraft and Scott R.Furlong:Public Policy:Politics,Analysis and Alternatives,CQ Press,2007,P.5.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。