竞争力,基于新闻传媒公信力的理论探索

戴元光 沈荟 倪琳 金璐

1 公信力是新闻传媒竞争力的关键,又是追求的目标

新闻公信力并非一个权威或固守的概念。根据语境与诠释的差异,时常被包装成近亲繁殖式的名词组合,如媒介公信力、传媒可信性、传播可信度、报道公信度、公众信任。显然最大困惑之一在于“新闻”与娱乐、媒介、传播、广告“剪不断,理还乱”。新闻最早的含义是“记录”、“日志”,启蒙理性与新闻自由赋予新闻“事实”、“客观”,谁曾料想,市场化商业运作将新闻演变成“反常”、“丑闻”、“娱乐”、“绯闻”的代名词。人咬狗是新闻,新闻是看家狗,但这“狗”们还能拴得住吗?媒体的商业价值正在取代传统的新闻价值。哥伦比亚大学新闻学院院长凯利给出的答案是:新闻不能和广告、传媒、公关或广电混为一谈,作为一种独特的社会实践,新闻不能和传播混淆,因为新闻是对活生生现实的描述,是再现的事实,是通向“真实之整体”的“地方知识”,是对生活浸淫了人文关怀的批判与参与,其核心是人的自由、平等和尊严。新闻是文本,是新闻作品。这种作品是否有灵魂,取决于它是否具有鲜活、深描、理解的人文价值取向,取决于作品产生之过程和方法。以生活经验为文本,采取人文价值解读。这是做新闻的方法(凯利,1999)。中国新闻学者认为,新闻应向大众传播转变(李良荣,1998)。我们认为,媒介是技术、组织,履行的是经营者与投资者的意愿,新闻是文本、良知,代表着社会理想与公众利益。

1.1 新闻公信力与可信度

新闻公信力的概念与可信度来自同一个英文单词“Credibility”。新闻可信度是指受众根据新闻媒体的可相信性、准确度、偏向、深度和客观性,从而判断或认知新闻事件是否值得相信。一般而言,新闻可信度的要素包括:①新闻事件的消息来源,比如真实的、专业性的渠道;②新闻消息呈现的形式,比如小道消息或权威版本;③新闻传播的载体,比如报纸、电视或网络;④接收新闻的受众差异,比如环境地位、知识喜好等。信源可信度(Source Credibility)与媒介可信度(Media Credibility)是可信度研究的两个主要维度。[2]考虑到怀疑感与情境参与相关,近年来出现将政府信任作为变量加以研究,比如个人本身相信或怀疑当权政府,将能对大众媒介报道内容的可信度有负面推测。[3]政府信任不仅反映个人对媒介的相信或不相信,同时也表明个人与政治团体成员之间的认同和对某政治事件的参与。新闻可信度以消息来源、媒介形式、受众差异等为典型变量,较多运用控制实验研究方法,其目的是为了提高传播说服效果、品牌忠诚度,它是产生于20世纪40年代传播学实证研究中产生的一个概念。

相较“公信力”而言,“可信度”更侧重与某个具体的指标或行为相关联。而公信力则为一个多向度的概念,较“可信度”涵盖范围更广,更具丰富的内涵(张国良,2000)。新闻公信力更多地出现在媒介伦理、新闻专业主义、行业自律所研究的视野之内,从道德、规范、责任等更为宏观宽泛的视角加以审视。受人尊敬的学术组织和民意调查者例如皮尤人民与新闻研究中心(Pew Center for People and the Press)、公共事务基金会(the Public Agenda Foundation)和美国报刊编辑协会(American Society of Newspaper Editors)、盖洛普民意调查机构等都组织过关于信誉和公众信任的调查研究。新闻可信度与公信力具体含义与适用范围存在差异,但尽管如此,公信力概念与可信度研究有着千丝万缕的关系。

可信度始于1951年霍夫兰领导(Holland&Weiss)的传播学中的态度说服理论,将信息来源作为控制变量,提出专业权威度(expertness)和值得信赖度(trustworthiness)两个标准。专家维度,也称作“能力”、“经验”、“权威”或“资格”。[4]专家维度旨在决定将传播者看成在多大程度上知晓或掌握所报道新闻。另一个即是值得信赖的维度,也称作“品质”、“可靠”、“诚实”。[5]值得信赖维度旨在表明把传播者看成在多大程度上能够讲述或告诉真实性的新闻信息。传播者所具有的信源可信度是指其获取消息的来源,包括单独个体的传播者(比如学者、作者、记者、官员、警察、政治领导等),以及信息发布的机构(比如新华社、路透社、CNN、CCTV,或《纽约时报》)。对编辑们而言责任最大的,那就是对消息来源之可靠性的判断(Lippmann,1922)。20世纪90年代,针对新闻公信力在组织的绝大多数调查中呈持续下降的现状,美国新闻机构与教育组织引入“公众新闻”(public journalism)或“市民新闻”(civic journalism),试图缩小公众与媒体之间的“信任沟”。公共新闻主义思想就是将“非专业、非权威”的市民作为消息来源与报道对象,而不是政府官员、学者或其他权力机构。可信度研究中的信源变量与公共新闻主义联系在一起,成为阻止新闻公信力下降的首选方法。

此外,一些研究者将探寻传播信息的媒介形态与可信度之间的关系。媒介公信力研究取向集中在新闻内容传播的载体渠道方面而不是消息传者方面(Kiousis,2002)。传播渠道载体包括报纸、电视、广播和网络。罗珀民意调查公司(Roper Organization,1963)基于媒介可信度设计的民意测验表明,电视1963年时在可信度上已超过报纸,而20世纪60年代新闻媒介的可信度超过其他机构——学校、当地政府、警方、商界和有组织的宗教。近年来,有关互联网公信力的研究就来自于媒介可信度思想。Johnson和Kaye(1998)就对政治感兴趣的网络用户如何认知网上信息公信力展开了调查研究。研究显示被调查用户认为网上信息比传播媒体更具有可信性。Sundar(1999)在调查研究影响受众对印刷新闻与网上新闻的认知判断差异因素时,发现“公信力”是被调查者使用最高的四个因素之一。Johnson和Kaye(2000)也发现对政治较感兴趣的网民认为,通过传统报刊媒体可以预知其网络版新闻的可信度。而且,Kiousis(2001)比较了在电视、报纸和网络三种不同新闻中的公信力认知,发现报纸最高。近年,Bucy(2003)考察了电视与网络两种媒介新闻的传播效果,认为媒介形态的选择会影响新闻公信力的认知。

可信度研究除了以信源、媒介为变量外,还有相对较少的研究将重心放在受众个人差异上。理论上,性格不同的人在判断与认知过程中存在差异,这也意味着不同性格、心理的个人会表现对同一媒体信任或非信任的两种截然相反的态度。通常来说,个人因素被划分为两大类:①环境因素,比如“事件介入程度或对某话题的了解”[6],以及“知识积累与直接经验”。[7]②性格因素,比如“对媒体持不信任或怀疑态度”[8]和“认知过程复杂化”。[9]在ASNE的公信力调查中发现,新闻当事者或经历者对新闻媒体的公信力下降,不同学历、背景、职业的人群对公信力的认知不尽相同。

Abdulla,Garrison,Salwen,Driscoll&Casey(2002)创立的研究新闻可信度的李克特量表共有12项内容,包括值得信任性、时效性、偏向性、公正性、完整性、客观性、诚实性、现代性、可相信性、平衡性、准确性、即时性(trustworthiness,currency,bias,fairness,completeness,objectivity,honesty,up-to-date,believability,balance,accuracy,timeliness)。这主要是从传播者消息来源的角度对可信度进行测量,这是因为人们在对新闻持批判质疑态度时,更多地将注意力投入到新闻的来源而不是新闻报道内容的本身(Gunther&Snyder,1992)。同样,在公信力研究上,我们主要关注新闻报道的内容是否公平、公正,诚实、正直、中立、平衡,以此类概念对新闻媒体投入苛责的目光。新闻专业人员与教育人员对新闻公信力的兴趣从20世纪80年代中后期不断上涨,进行了一系列大规模的问卷调查,了解受众对媒体的信任程度。这些调查数据主要建立在消息来源、媒体形态、受众个体差异的基础上,虽然公信力比可信度的视角更为宏观抽象,但它的核心概念来源于可信度的测量标准,因此可信度中的专业、权威、准确、公正等量度自然地演变成公信力核心概念的组成部分。

1.2 新闻公信力与客观性

“客观性”是新闻可信度的重要指标。新闻记者与编辑承担着讲述真相的专业职责,简直就是一种不容推辞的义务诉求。新闻客观性在读者或观众“相信”还是“不相信”的决断中影响力位居首位,而讨论新闻公信力的核心概念,我们无论如何也无法绕开对新闻客观性的研究。

新闻客观性首先是作为一种报道实践开始于19世纪后期。例如,客观性元素之一的倒金字塔结构起源于一个非专业记者——战争秘书爱德文·斯坦顾在美国内战期间发表的一系列重要公报。“新闻客观性”是在20世纪初期才由新闻业内作为一种职业准则而正式拟定出来的。就像其他行业一样,新闻业的发展也是先产生一定的职业实践,然后通过改写历史,使这些职业实践看起来就像是从一种职业理念中衍生出来(敏迪克)。正如Schudson在Discovering the News中所指出的,新闻客观性作为规定性的道德准则,成为一个独立的职业性的新闻报业组织的需要。因此,新闻客观性虽然体现在外在的操作规则上,但其骨子里,是一个职业团体对自己职业规范、职业理想的明确声明和维护(黄旦,孙藜,2005),是一个由理想、假设、实践和制度混杂一起的体制(Hackett.R.and Zhao,1998)。“在19世纪前期,编辑把新闻定义成政治工具,为的是推销政党利益。到了19世纪后期,编辑把新闻定义为企业体系,其目的是为了保证或增加盈利。新闻已经商业化了。”(包德斯蒂)新闻历史学家包德斯蒂认为,正是由于便士报商业化的演化过程,才出现了我们现在所认为很合理的报道方式——客观性新闻报道。客观性报道成功适应了以政党向以市场为主导的报业市场,并非新闻记者和编辑理性地、坚定地追求真理的结果,但是客观、公正、平衡这些标准竟然在后来的新闻实践中美化成为一种高尚的道德价值观。20世纪80年代以来,美国新闻界一直流行着这样一种假设“新闻公信力下降与受众流失之间存在相关性(Meyer,1988,p567)。1987年ASNE公信力研究协会主席也提出口号“新闻公信力销售报纸(credibility sales newspaper)”。公信力是新闻企业的最大资产(a news organization's greatest asset:credi-bility)(Lewthwaite,NAA)。新闻公信力似乎作为一剂新药,正被各种传统或新兴大众媒体用来治疗着当今受众市场分化与流失等病痛,与新闻客观性适应新闻报道资本主义商业化背景与市场竞争有着异曲同工之感。举例而言,默多克的福克斯新闻频道考虑到公众对新闻很低的信任度,将台标主旨定义为“我们报道,您决定”,要求记者“只述不作”,以客观陈述的方式成功地赢得公众对新闻报道的较高信任度。

商业竞争是新闻客观性实践背景。另一条线索来自于启蒙思想与新闻自由的渊源,弥尔顿、洛克认为人是有理性的,真理是可以获知的,观点自由市场的讨论、交锋、检验、修正或复制,将浮现真理或真相。19世纪中期,科学的实证主义与社会调查大行其道,记者受训要像对待科学一样去报道并描述事实,这样就等于揭示了社会真相,这是因为在他们看来科学研究的可重复性(replicability)和可证实性(verifiability)是监督欺骗和偏见的卫士。然而,后现代主义哲学则将真理定义为“通过个人的理解过滤过的东西”,真理与真相是一种现实建构,完全的客观性是不可能存在的,真理根本不可知,启蒙理性被消解颠覆。等同于刊载真相的“新闻客观性”观念就这样不断遭到了哲学变化与技术革新的伤害(Christians,Ferré and Fackler,1992)。如果真相本身是相对的,那么向读者和观众讲述或报道真相就成为一件复杂的事情。哲学争论与技术更新不是人们怀疑新闻客观性“不可能提供社会真相”的唯一原因,而在于新闻媒体依附权势,追逐金钱的现实,“新闻实践往往背离新闻理论”(阿特休尔)。在质疑与攻击的境地中,“新闻客观性”从诞生之日起就需要“自我捍卫”、“自我表白”(舒德曼)。近百年的实践,克服“先天性不足”与规避法律风险,“新闻客观性”已经从一种实用的新闻报道技巧,演变成为道德策略,或日常仪式(塔奇曼)。这是一种奇怪的转变,技术变成一种价值观,记者开始用客观报道来描述自己的工作,并把这一原则当作自己追求的崇高理想(卢·坎农)。“对最好的职业新闻记者来说,‘客观性’显然是一个神话,是一种违法者欲隐藏的东西;而唯一可接受的目标就是追求准确、全面,最重要的是公正对待消息来源和受众双方”(埃默尔,2000)。新闻客观性从一种报道方式演变为伦理规范,这是一个普遍接受的理性过程。虽然公众对客观性的批评从未间断,但是倒金字塔结构、权威专业的信源、述而不作(与观点、评论分离)、可核实、5W、简洁、修辞的常规方式,以及公正、平衡、中立、准确、不偏的理念已经深深地影响着公众对新闻真实性的判断与认可。

近年来,新闻公信力的研究主要来自新闻专业协会组织,以及受媒体企业委托的专业调查研究机构,表现为新闻界内的一种自律行为,同时,也是针对公众流失与不信任所做出的积极应对措施。在调查结果中,新闻公信力的众多概念元素脱胎于新闻客观性自身的职业准则要求。ANSE新闻公信力手册中认为,新闻公信力下降是来自于公众对新闻界的失望,因此提出客观准确、避免煽情、严格限制匿名的消息来源、保持公正、遵守新闻的核心价值与职业理想作为解决公信力下降的方法。皮尤研究中心(Pew Research Center)认为,报道准确是至关重要的,对事实的准确报道是一种理念与态度,每个人都会犯错误,完美是不存在的,但新闻记者必须花费更大的精力去保证准确,找当事人与权威部门加以数据或事件核实(新闻客观性的核心方法)。ASNE在1999年公信力调查(Examining Our Credibility)中认为,新闻公信力被定义为公众与新闻机构就同一问题的认同或异议。而异议的存在说明新闻与公众之间存在着“断裂”(Disconnects)。调查结果主要为6个方面:过多失实、文法错误;对读者与社群的不够尊重;报道偏离客观性;谋取商业利润炒作新闻事件;新闻报道与新闻价值之间的冲突;新闻事件的当事者与目击者对新闻内容的真实性最为质疑。Stephen Hess对美国1985—1995年的“信任沟”的调查整理发现,美国公众对新闻的不信任最显著的原因在于媒介产品并不能满足他们的需要或引起他们的兴趣;新闻记者在报道中的失实、偏见、傲慢、冷嘲热讽、缺乏责任感;政治权力与媒介商业集中开始侵蚀美国新闻业的公共利益;公众的怀疑与蔑视已经贯穿于当今社会生活与文化的各个方面。在新闻公信力的各种调查中,客观性报道是公众信任新闻媒体的最常用的标准之一。因此,新闻客观性的构成元素也被移植到新闻公信力的概念体系中,新闻公信力容纳了新闻客观性长期实践形成的操作技巧以及伦理规范。参照新闻客观性,公信力是一种道德承诺,一种价值观,同时也是一种方法,因此常常会用到一些与其他领域相通的技巧,如传播学中的可信度研究、态度说服技巧,以及新闻中的客观性报道方法。

1.3 新闻专业主义与新闻公信力

新闻客观性兼具“技术”与“伦理”,有学者将新闻客观性作为新闻专业主义的标志(黄旦,2005)。1997—1998年ASNE新闻公信力计划执行主席Sandy Rowe认为:“新闻公信力不是解决新闻媒体当前问题的一个时尚的灵丹妙药,而是我们需要一种准确无误的新闻专业主义态度和一套新闻伦理标准。”社会学家Wilensky(1964)在the Professionalization of Everyone中认为专业主义的形成需要5个步骤:①全职工作(full time);②专业培训与教育;③专业协会;④执照许可;⑤服务理想(service ideal)和伦理规范(ethics code)。他一再强调的是,专业主义标准不仅包括技术水平,还需要职业理想和道德规范。由于新闻具有启蒙功能,甚至认为新闻是民主的另一个名字(James W.Carry),这种特殊地位与关键角色,外部的批评者与内部领导都坚持要求新闻严于自律与专业能力,赋予新闻以人类美好的伦理道德。正因为如此,对于Wilensky而言,新闻是为某种抽象的概念而进行的以“使命”为导向的职业(missionary oriented toward some abstract concepts)。新闻在本质上和精神上是专业,但在形式上只是部分专业。一个骗子,无论他多么聪明,都不可能长期假扮一名执业律师或医生,但他有可能成功地假冒牧师或主编。新闻实践一向以背离新闻理想而出名,“这些工具超越了那些珍视宪法《第一修正案》所赋予的新闻自由的前辈们的想像力,将谎言散布得更为快捷和遥远”(新闻自由委会员)。就连以新闻自由作为执政要义的托马斯·杰斐逊,也曾为这样一项崇高的事业中出现诽谤和错误而感到痛心。约瑟夫·普利策担心,如果没有高尚的道德理念,报业将难以为大众服务,甚至会变得十分危险。1904年,在《北美评论》上,他建议成立新闻学院:“只有最高尚的理想、兢兢业业的正当行为、对于所涉及的问题具备正确知识以及真诚的道德责任感,才能使得报刊不屈从于商业利益,不寻求自私的目的,不反对公众的福利。”新闻媒介应当通过树立专业、真实、准确和客观等较高标准接受并覆行社会责任。新闻媒介应该是利他的,反映多元观点。公众有权要求新闻媒介提供高水准的信息服务,以及为了公众利益要求官方介入。媒介专业人员应当对雇主、市场以及社会承担负责。(McQuail,1987)

职业标准来自两个方面:①基于系统知识的技术性工作并必须接受较长时间的专业训练;②职业工作人员必须遵守一系列的职业道德规范。新闻专业主义中最早且权威的道德规范由美国报纸主编人协会在1923年制订,赢得公共信任占据了两条篇幅,规范指出,“凡一切新闻事业,当以对读者的诚信为其基础,故必须诚挚、忠实与正确。既然读者信赖报纸,若报纸利用读者的爱戴,实施自私自利的企图,谋求不正当目的,实在有负于这种崇高的信任”。1947年,哈钦斯新闻自由委会员的《一个自由而负责的新闻界》,在捍卫民主自由的法治基础的同时,指出与所有自由一样,新闻自由既意味着消极自由,也意味着积极自由,只有“可问责”的自由才能如同帮助消除高速公路上酗酒的司机一样,通过为新闻界消除实践和声誉方面的障碍来增加自由的手段。这个报告成为施拉姆等人发表的《报刊四种理论》的前身,将新闻从自由主义时代过渡到社会责任理论,将责任、道德、职业、专业、准确用理论的方式确定下来。“二战”后,新闻行业协会在新闻专业主义建设中显得异常活跃。在公信力研究方面,1959年,由Roper新闻可信度调查开始,此类研究主要来自新闻行业协会、新闻业内或委托调查、新闻教育界,这说明新闻公信力的研究在某种意义上说是新闻行业内部的一种自律机制建立的表现,对“新闻自由”与“媒体商业化”的一种自我修正与调节。公共信任或公信力是新闻专业主义构成的一个重要部分,专业协会的道德规范建立必须在公共认同的机制之上。“新闻公信力不是远离我们工作的一种理论或哲学,而是我们职业化生涯的心脏。新闻公信力不是为了卖出更多的报纸,而是提高我们的报道质量以及建立正直的新闻理念。为了获得更高的公信力,我们首先要做的是停止浪费我们已经拥有的信任。”(Rowe,2000)新闻专业主义贯穿在新闻业的发展历程中,在专业、真实、准确和客观的论点上,树立公共利益的价值观取向,追求人文关怀与公众参与,将公众的信任放在第一位。

新闻公信力的研究一直处于新闻专业主义自律机制的运行过程中,并随着时代的不同,研究结论也不尽相同。20世纪80年代的研究针对公信力下降与发行量、收视率相关的假说展开,但结果主要表现为:绝大多数的公众信任媒体,电视或印刷等技术并不能决定人们的信任感,而权威的组织作为消息来源更有说服力,个人差异因素影响力较小(时代境报与盖洛普,1985)。而到了90年代,新闻公信力在调查中持续下降,打破了80年代的较高的乐观结果。自由论坛1995年发表的一份名为《无物神圣:和平时代的新闻事业、政治和公众信任》的报告发现,人们认为新闻业者对于将权力关系作为新闻主题兴趣过大。高达71%的人同意,美国是由强势政客、新闻业者和商人治理的,而与公众无关。新闻博物馆1997年进行的一项名为《新闻上瘾者,新闻批评家》的研究发现,63%的人相信,新闻界“对于受特殊利益集团摆布了”。一些人还认为,大企业(49%)和当选官员(39%)对新闻判断施加了不应有的影响。多达63%的人认为,“利润动机”不适当地影响了报道,54%的人相信,公司媒介业主和广告商拥有过大的权力。皮尤研究中心(Pew Research Center)发现,人们对媒介的支持率正在全面下降。例如,地方报纸在1985年有81%的支持率,而1992年为78%,1997年为74%(埃默里,2001)。

为了阻止新闻公信力的下滑,美国报纸协会(http://www.naa.org)和美国报纸主编协会寻找方法改善媒体的表现。1997年,新闻业内以及联合基金会花费数百万资金尝试了三种方式:实施新闻公信力计划(ASNE,1997),形成新闻公信力道德手册,定期监控公众对新闻媒体的信任程度,提出时效与准确相结合,宁可牺牲商业目标而遵循新闻道德与职业理想,知晓权与社会责任相统一,报道的广度与多元化等行业规范思想。成立记者委员会,实施新闻自由与公正计划(Hess,1998)。记者委员会形成了9个新闻基本规范(Kovach和Rosenstiel,2001)。同时,对美国“信任沟”的关注上涨,一些职业记者将“联系社区”这样一种传统的公共服务作为提高信任度的方式。Rosen(1993)表示,“联系社区”意味着记者必须在国内事务中扮演一种积极主动的地位,改善话语与争论,创造一种社区事务吸引市民注意的气氛。一些记者和新闻教育者开始将公共新闻主义作为一种既可增加读者又可以缩小“信任沟”的方法。例如,Altschull(1996)认为公共新闻主义的各种目标建立在提高新闻公信力的基础上。他总结公共新闻主义“标志着新闻向以往的荣誉的转变”,以及“获得新闻的最初的目标”,即《第一修正案》所赋予的观点与意见相互争辩的服务地位。

21世纪,媒体技术的变革与市场竞争的激烈,公信力是否成为新闻界在面对多元化媒体环境中抛出一个新策略,将公众的视线转移到所谓的“值得信赖”?如此看来,新闻公信力在新闻专业主义者的眼中,既是一个需要解决的问题,同时也是一个解决问题的办法。

1.4 新闻公信力概念模型

新闻专业主义、新闻客观性、新闻可信度、新闻公信力,在概念与指标上存在很多的重叠,但又无法简单地画上一个等于号,因为彼此产生的时代、背景、外延与内涵都有一定的差异。新闻公信力作为新闻研究中的“后起之秀”,移植并借用新闻伦理、说服效果、报道原则中众多概念与说法,似乎有一种“旧瓶装新酒,旧的新闻理念披着新的职业化外衣翩然登场了”的感觉。无论还将冒出多少新闻概念,我们还是需要将新闻的本质回归到传统,也就是说新闻公信力依然摆脱不了权威可靠的信息来源,特别是在多元声音与渠道的今天;准确客观的陈述,在谁都可以发表评论的互联网时代,陈述中的可以还原真相的5W显得弥足珍贵。当然,这两点可以细化或衍生出更多的美好的词汇与抽象的概念:公正、公平、平衡、中立、诚实、完整、精确、不偏、正义、真实、信赖、深度、全面……

新闻公信力并非凭空出世,公众信任(public trust),可相信性(believability),真理(truth)、客观性(objectivity),义务(accountability),社会责任(social responsibility),可信度(credibility),这些新闻思想散落或系统地构成新闻公信力的理论根源。在概念模型的建构上,可将传播可信度、新闻客观性与新闻专业主义作为新闻公信力概念的三个主要来源与入口。出于对新闻客观性研究中“报道技巧”与“职业规范”两个维度的启发,我们认为,将三个来源一分为二,这样就有助于重新组合,并得出一条新闻公信力的概念公式。

如表1所示,技术层面,主要是指新闻实践中的具体操作步骤或常规方式,体现为记者或编辑的行为策略与工作方法。伦理层面,希腊文ethos的原文是“发送”、“常去”、“住所”、“住惯的地方”,意思是出发的地方,是“家”,引申为人的内在性格、品行的根源、行为表现的基本原则。Morality源自拉丁文,一种方式、一种行为、一种习惯性表现。道德指的是实践,伦理指的是基本原则(Christians,2000)。在这里,体现记者与编辑的职业理想与社会使命。

表1 新闻公信力概念二维表

新闻公信力概念公式为:新闻公信力=传播可信度(技术层面)+新闻客观性(技术层面+伦理层面)+新闻专业主义(伦理层面)。

传播可信度作为在传播态度说服、广告与公共关系中的普遍概念,对信源、媒介、受众等变量的测试研究,得出决定改变受众态度,说服受众相信传播内容,并保证一定的持久性,这是一种纯粹的传播学实证理论。新闻公信力中的大量指标调查是在可信度的研究框架下进行的,借鉴了可信度研究的具体结论,但两者也存在差别,传播可信度以传者为出发点,面对的一个被动的角色“受众”。而新闻公信力面对是一个主动的有利益诉求的“公众”,从公众的角度审视大众传播者的自身问题,是一种道德自律行为。形象的说法,传播可信度冰冷,新闻公信力温暖。新闻客观性的概念本身包含了技术与伦理两个层面,被新闻公信力较为完整的吸纳,成为新闻公信力不可缺乏的子概念,甚至可说,新闻公信力在某种程度上是新闻客观性的升级版。在新闻专业主义的角度,新闻公信力发展主要来自于行业自律方面,其动因是意识到后现代社会语境下的信任危机泛滥,业内“公众信任与发行量、收视率”之间的相关假设蔓延,在这种隐性的商业目标的驱动下形成新闻界集体式的反思宣言与自律运动。

人们对媒体的信任和尊重正在恶化,所以媒体所唱的“重视公众信任”的高调只能显得更加空洞。可能停止这种冠冕堂皇的说辞、老实承认媒体的主要目标就是谋求利润的时候了——只有当它的主要目标被满足到一定程度时,才可能谈到公众服务的问题(梅里尔,2001)。这是唱“新闻公信力”反调之一。当然,我们允许不同声音的存在。虽然社会责任理论因“限制自由”或“过于理想”遭受批评,但对于“放任”的自由,自我克制与保持清醒头脑在当今社会异常重要,尽管这种情形近乎陷入一种两难困境。因此借用了这么一段话作为结语,“新闻界继续是私人性质的和自由的,因此是人性化的和容易犯错误的;新闻界必须认识到,它的缺点和错误不再是个人的异常行为,而已经成为公共威胁。它的不称职威胁到公共舆论的平衡。由于功能不足或只提供部分事实真相,它失去了这种普遍而古老的人类自由。但是新闻界不敢再放任自己容易犯错误的脾性——它必须满足公共的需求。而这同样没有完美的解决之道。但要紧的是新闻界必须接受公共标准并为之而努力”(新闻自由委员会,1947)。

2 西方新闻传媒公信力研究

研究传媒的竞争力不能不研究传媒公信力的问题。研究和社会调查显示,传媒公信力是受众最为关心的问题。

2.1 传媒公信力研究的视域

公信力的概念并没有一个确切的定义,研究人员大多在一般共识的基础上进行分析。一般认为,所谓传媒公信力,就是传媒在公众中的可信度或者是公众对传媒的信任度。但这些一般意义上的共识略显抽象而难以运用,所以在分析传媒公信力的时候很多研究人员都将这个概念细分为多个可以量化的指标。

梅耶(Meyer)所提出的指标得到了较多认可。他认为,公平(fairness)、无偏见(unbiased)、报导完整(telling the whole story)、正确(accuracy)和可靠性(trustworthiness)这五个指标是构成公信力的最佳指针(王旭、莫文雍、汤允一,1999)。

阿不杜拉、加里森、赛文、多里斯科和凯西(Abdulla,Garrison,Salwen,Driscoll&Casey,2002)给出判断公信力的12项标准,包括:值得信任性、时效性、偏向性、公正性、完整性、客观性、诚实性、现代性、可信任性、平衡性、准确性和即时性(trustworthiness,currency,bias,fairness,completeness,objectivity,honesty,up-to-date,believability,balance,accuracy and timeliness)。

哈夫兰(Hovland C.I.)、杰尼斯(Janis I.L)与凯理(Kelley H.H.)从传者角度认为媒介的公信力应该有专业知识(expertise)和可靠性(trustworthiness)两个最主要的维度(Hovland,Janis&Kelley,1953)。

上述这些并不统一的指标构成了一部分公信力研究的基础,这部分的研究以调查为主。皮尤中心在美国做了相当多类似的调查。除此之外还有依阿华大学(Greenlee School of Journalism and Communication,Iowa State University)、普利斯通调研协会(Princeton Survey Research Associates)、波特/诺分里公司(Porter/Novelli)、印第安纳大学(Indiana University)和密苏里大学(University of Missouri-Columbia)等也做了很多调查。而在其他国家,比如韩国、加拿大、德国以及中国,公信力状况的调查也取得了大量的数据。

大量的数据给了人们更多启发,有的学者开始着眼于媒介的文本信息,试图从媒介信息的准确性或真实性角度来寻找其公信力水平普遍不高的成因。最初研究人员关注文字表达在语法和语意上的错误。进而他们又转向了新闻从业人员本身的素质以及与受众的人际关系方面。也有的研究人员不慎钻入了牛角尖,认为靠媒介本身的努力无法提高公信力,需要有外力的介入才能改变局面,而他们寄改革的希望于一个中立的“顾问团”。

第三个研究领域在第一个领域调查结果的基础上,根据数据分析受众的不同特征与其公信力观念之间的关联。研究人员分析了受众的年龄、性别、受教育程度以及收入等特征与受众给出的公信力评价之间的相关性。换句话说,就是想要找寻出一类或几类的“典型人群”,并假设这些人具有某种特征,他们更倾向于信任或怀疑媒介的信息。

上述研究领域随着研究人员分析的步步深入,可前进的道路越来越窄。鉴于有的研究人员在分析受众特征过程中所处的窘境,人们开始将眼光放宽,把受众在所处团体中的个人与个人以及个人与团体的相互关系引入分析中。这一类研究的一个理论支持来自沉默的螺旋理论,考虑群体压力以及人际交往中和谐关系建立的种种因素。

最后一个研究领域关注受众对新闻事件的参与程度与其产生的不信任倾向之间的关系。这一类研究也经历了由简单化到具体问题具体分析的各个阶段。近期的研究认为参与程度高低不足以给受众的态度下定论,还需要分析信息内容、媒介立场以及受众立场等其他因素的影响。

2.2 公信力研究受关注的两个主要方向

2.2.1 以媒体为视角的研究

(1)媒体公信力状况调查

皮尤中心(Pew Research Center)多年以来进行了多次“民众与新闻媒介”(The People&The Press)民意调查,反映美国民众对新闻媒介的信任程度。从它的调查报告中可以看出自20世纪80年代中期至今,20多年来美国民众对传媒的评价整体下降了。

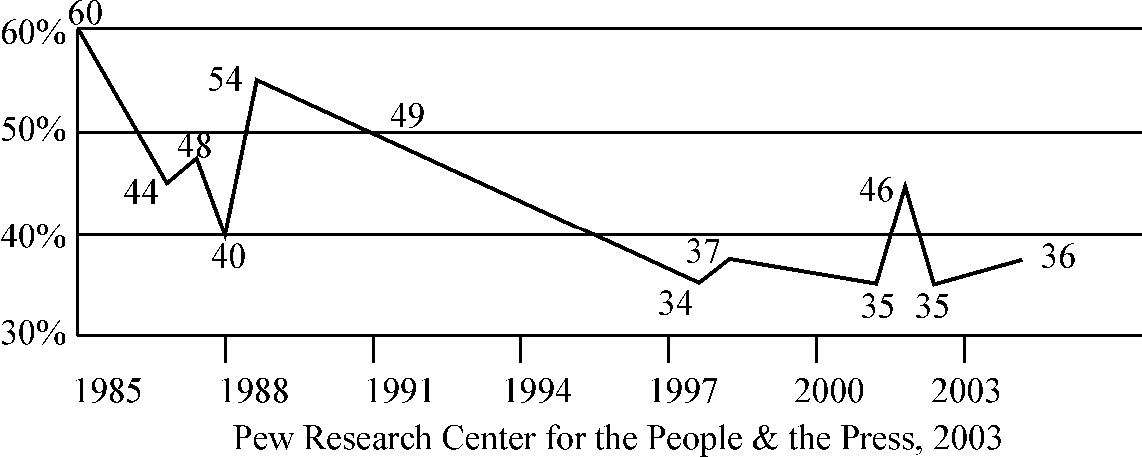

皮尤中心2003年的“The People&The Press”报告显示了对媒体“很有或有一定信心”的受众的比例。1985年还有将近55%的民众信任媒介提供的信息,而2003年的这个比率是36%,虽然在2001年“9·11”事件之后公众对媒介的看法有过短暂改善。这一曲线在一定程度上展示了美国媒体公信力状况的总体趋势(见图1)。

图1

2005年,皮尤中心公布了名为“Public More Critical of Press,But Goodwill Persists”的调查报告,更新了2003年的结果。报告显示:三大主要新闻媒介——日报、地方电视台与全国电视网——公信力都在下降。具体来看从1984年到2005年,日报的受信任指数下降了30个百分点(84%~54%),地方电视台下降了23个百分点(85%~62%),全国电视网也下降了23个百分点(87%~64%)。

皮尤中心的数字与图表折线都显示美国新闻媒体的公信力确实存在下降势头。帕德格特(George E.Padgett)也说了,“传媒急需重新获得公信力”。他提醒,当人们已经对《华盛顿邮报》这样有影响力的报纸都不抱有信任的话,那么问题就已经远超过了我们所以为的那样了。(George E.Padgett,1998)

在美国国内,其他机构以及个人做的同类研究还有很多,比如米尼巴拉·阿波拉马(Ibelema Mineabere)和拉里·波威(Powell Larry)调查发现,阿拉巴马居民认为在所有新闻媒介中,有线电视最值得信赖(Ibelema&Powell,2001)。

波特/诺分里公司(Porter/Novelli,1996)有关传媒公信力调查的结果显示,在所有新闻媒介中,电视和报纸媒介拥有相对高的公信力。

斯披罗·考萨(Kiousis,2001)进行了一个关于电视、报纸和网络新闻媒介公信力的调查。在Austin和Texas居民中随机抽取样本,调查人们对上述三种媒介公信力的态度。调查中也考虑了接触性因素对受众新闻媒介公信力观念的影响,这些因素包括了媒介使用和人际间对新闻的讨论。调查结果显示,受众对所有3种媒介的新闻总体来说不信任,但是还是认为在其中报纸媒介的公信力最高,其次是网络新闻媒介,最后是电视媒介。

乔·尼可森(Nicholson,1998)的调查结果显示,大部分美国公众不信任新闻媒体的报道。他担忧,美国传媒公信力问题的根源来自于民众对报刊等新闻媒介的声誉与道德水准的质疑。他还就克林顿性丑闻事件对美国新闻媒介的公信力进行了民意调查。结果却显示,越来越多的人认同媒体报道的丑闻,相当一部分公民认为丑闻报道的来源是可信的,而且认为报纸上的报道最可信。

米歇尔·罗宾(Robinson Michael J)和安德鲁·可哈特(Kohut Andrew)以在全国范围内抽取的2100多个成年人作为样本,调查受众对39家新闻机构与新闻人物的信任度(Robinson&Kohut,1988)。他们的调查取得了三个重要成果,在一定程度上展示了美国新闻公信力的状况。而且值得注意的是,他们的研究结果与常规看法以及近期其他一些新闻媒介公信力研究的结论并不一致。首先,他们的调查结果显示绝大多数公众信任他们听到、看到或读到的出现在国内媒体上的新闻;其次,受众的媒介公信力观念与受众的政治特征以及所谓人口统计学上的特征没有明显关联,而上述两点正是美国学者最关注的两个因素;再次,受众根据他们各自认定的“可信度”标准对媒介进行分类。但受众的分类也与业界的惯有做法并不相同,业界时常把报纸与电视媒介作为两大分析对象,分开考虑。

Chegong-Yi Park试图找出在网络时代韩国传媒公信力的决定因素(Chegong-Yi Park,2006)。他认为,新闻媒介公信力的两个重要方面是新闻职业的特性(professionalism)和社会公共事业(social utility)。前者包括了新闻的准确性和公正性;而后者包括了言论自由等。但是他还认为,后者虽然能够影响电视与报纸媒体的公信力,但是却并不影响网络新闻媒体的公信力。

沃夫刚·斯威格(Schweiger Wolfgang,2000)1998年夏天在德国对540名受访者进行的调查显示,无论是否使用互联网,人们都认为网络媒介的公信力与电视和报纸媒介相似。但相似不等同于超过,德国网络媒介的公信力并没有超过电视与报纸媒介的。

复旦大学新闻学院在有关中国传媒“议题设置功能”的抽样调查中曾涉及上海市民对于传媒的信任程度一项,其结果不容乐观,超过半数的市民并不认为传媒能够完整地反映客观世界。

香港大学民意网站2006年5月公布的调查结果也显示,市民对新闻传媒表现的整体满意率为49%,但也有42%的人表示不满意杂志的表现。该校在同年4月进行的民意调查也指出,近七成的受访者认为香港传媒有误用或滥用新闻自由的情况。(《明报》,2006)

(2)网络媒介

公信力研究人员对网络新媒体给予了相当的关注,对传播技术和发展对媒介产生的影响也非常关心。

Chegong-Yi Park(Chegong-Yi Park,2006)将早期公信力研究中使用的一部分指标运用于韩国语境中,从而确定了网络媒体的公信力在韩国国内传媒的总体公信力状况中间扮演的角色。

艾里克·布斯(Bucy Erik P.,2003)通过研究广播和网络新闻媒体之间协同效应的影响来分析媒介公信力,他的重点就在于网络媒体的新闻公信力。研究提出,影响受众对网络新闻公信力评价的因素包括:在广播和网络新闻之间存在的协同效应,以及受众对网络和广播的使用行为。

斯披罗·考萨(Kiousis Spiro,2001)的调查也将网络媒介加入到他的调查范围里。

沃夫刚·斯威格(Schweiger Wolfgang,2000)重点关注了德国的网络媒介。讨论了在德国公民中,10%的网络使用者和其余90%不使用网络的德国人对这一新兴媒介公信力的看法。他从受众的个人经验与媒介覆盖率等方面进行分析。

托马森·约翰(Johnson Thomas J.)与巴巴拉·卡亚(Kaye Barbara K.)考虑了对政治感兴趣的网络使用者是否认为互联网发布的信息是可信的问题(Johnson&Kaye,1998)。

保罗·波卡(Burka Paul,2005)关心博客在大众媒介中具有的公信力。

(3)新闻业的表现与公信力

第一,媒介信息的准确度。

一般都认为,信息不准确的原因主要是信息中包含有主观错误和客观错误。主观错误主要是指含义上的错误,客观错误主要指字面上的错误。早在20世纪30年代,查雷(Charnley)就发明了检验信息准确与否的方法,他通过将报纸新闻复印后邮寄给新闻来源并要求他们填写问卷的方法来检验报纸信息的准确性。(Hanson&Wearden,2004)

在查雷研究的基础上,巴里(Berry)首次区别了主观和客观错误。他将姓名、头衔、年龄、地址、方位、时间和日期等的错误归入客观错误;主观错误则包括不准确的标题、夸张和省略等。巴里认为,事实上相比较之下主观错误才是出现最频繁的错误(Hanson&Wearden,2004)。

还有的学者从信源与记者之间的关系研究信息的准确性。他们的研究关心记者与信源之间的接触频度与信源对信息准确度的认知之间的关系。这些学者认为,记者与信源之间的人际关系能使信息显得更准确。布兰克伯格(Blankenburg)认为,如果信源与记者之间保有良好的私人关系,那么对于信源来说即使信息中存在错误也显得并不那么严重了。之后,马修(Marshall)的研究证实了这个观点。(Hanson&Wearden,2004)

因为有人提出了信源与记者的人际关系,又有研究表明信息错误中主观错误才最易发生,一个新研究方向的开辟就这样得到了推动——新闻从业者素质的研究。很多研究人员希望通过记者、编辑的素质与信息准确性之间关系的确定,来从新闻记者身上寻求提高传媒公信力的出路。马克韩(Markham)以新闻记者为研究对象,设计了55个语义差距量表,由大学生评估电视主播的表现,得出严谨(reliable-logical)、表现技巧(showmanship)和可靠性(trustworthiness)三个公信力的决定因素(Markham,1968)。

就媒体自身来说,媒体特征与公信力也是一个在早期研究中探讨得相当多的领域。其中一个经典研究由肖(Shaw)于1967年完成。他分析了在电报发展过程中,报纸上偏向性新闻的减少趋势。但是,其后的研究也得出过不一致的结论。冈瑟(Gunther,1992)的调查显示,报纸特性与受众的公信力评价并不相关。

第二,新闻教育以及新闻从业人员的表现。

马克·西蒙(Seamon Marc,2001)分析了错误语法的使用对美国传媒公信力的影响。在研究中,他质疑了各新闻学院训练学生语法的方法和结果。他认为新闻学院不重视语言能力训练的做法是错误的,这些学院缺少统一而严格的标准来评价学生的语言能力。

亚历山大·马克思(Marks Alexandra,1996)认为政治力量、记者本身的文化背景以及媒介具有的公共机构的某些特征都会对媒介公信力产生影响。

2006年,《新闻评论》杂志(Quill,2006)在社论中讨论了美国新闻业是否有必要聘请新闻顾问来重获公众信任的问题。文章认为,新闻工作者无法依赖自身的努力来重获信任,他们需要来自于批评家的帮助,理由是这些批评家非常关心新闻媒介在国家民主中的地位。媒介聘请新闻顾问就可以通过建立公共论坛来帮助自身构建一个不偏不倚的话语结构。

2.2.2 以受众为视角的研究

(1)受众个体特征的差异与传媒公信力

摩根·乔安森(Johansen Morgen,2005)运用社会心理学的方法检验受众评价媒介公信力时所用的思考方式。他主要分析了个体的思考方式在其对媒介信任度评价过程中的角色,以及与媒介公信力评价相关的受众个体特征。

伯克、酷比和索伯韦尔(Becker Cobbey&Sobowale),来威斯(Lewis)、威斯里和赛弗林(Westley&Severin)分别于1978年、1981年和1964年从受众角度,通过分析受众的年龄、性别和受教育程度研究了传媒公信力这一课题(Becker Cobbey&Sobowale,1978; Lewis,1981;Westley&Severin,1964)。

大卫·尼闻(Niven David,2003)关注媒介偏向性在受众主观上的来源,并证实了在政治性强的受众中,根据所属的政治集团或持有的政治立场,存在着认为新闻偏向共和党或民主党的特殊观念。

克里斯托弗·布多音(Beaudoin Christopher E.)和艾瑟·索森(Thorson Esther)探究了受众的种族以及媒介使用对公信力判断的影响(Beaudoin&Thorson,2005)。结论是种族变量对受众的公信力观念有重要影响,而媒介使用变量的影响却不明显。

还有的学者试图将受众根据特征进行分类。威斯里和赛弗林(Westley&Severin,1964)在一系列与公信力明显相关的变量——教育程度、收入、城市化水平和性别——基础上创造了一个受众的“理想类型”。这样的受众特别地倾向于对媒体公信力给予高评价。伊斯马克(Ismach,1975)根据一个“不信任指标”来划分受众人群,从而检验受众个体对信息不信任的倾向。上海大学戴元光教授1986年在兰州的研究表明,不同社会身份的人对同一媒体或同一新闻报道的认知差别很大。一个例子是,他将20世纪70年代《参考消息》报道前苏联因为农业不景气,饲料紧张,养牛业受影响,动员老百姓星期五吃鱼的文章让大家看,在被调查的14个具有大学以上文化程度的人中,12个受访者认为苏联供应不错,还要动员吃鱼,认为报纸报道苏联的生活状况不客观,而19个一般市民受访者则认为,苏联物资缺乏,供应不好。1993年,戴元光教授又将《人民日报》报道美国总统布什的儿子失业的文章给不同的人阅读,具有大学以上文化程度的25位受访者认为美国公平,总统儿子失业也不会走后门,认为中国媒体在报道美国问题上有偏见。16位中学文化以下程度的市民则认为,美国总统儿子失业说明美国经济那么发达也有失业问题,我们有失业不奇怪。

在这个领域的研究中,很少有人考虑受众的主观因素,其中只有个别的研究有所涉及。凡龙(Vallone et al.,1985)通过调查找到了确实的证据证明,认为新闻报道具有偏向性的受众都觉得这些新闻偏向于与他们本人所持立场的相反方——就像民主党成员更倾向于认为新闻是偏向于共和党的,而共和党成员就认为新闻报道偏向于民主党。

也有人对这一研究领域的主题提出了挑战。仍然是冈瑟(Gunther,1992)的调查表明,除了受众的年龄因素,其他的受众个体特征与对传媒公信力的评价无明显关联。

(2)人际交流的影响与公信力

斯披罗·考萨(Kiousis Spiro,2001)的调查显示:对于电视媒体来说,人际讨论对受众的媒介公信力评价有一定程度的负面影响;但是对于网络新闻媒介来说,人际传播对其公信力评价却有正面作用。

伊夫兰(Eveland Jr.W.P.)与肖(Shah D.V.)经过研究发现相当多的公众认为新闻媒介具有偏向性,而且其中的大多数人还坚持媒介的偏向与他们本人的观点相背。这两位学者提出,早期研究的重心是放在受众的个体特征上(比如个人对某个党派的忠诚度以及个人对政治事件的涉入程度)。他们指出,个人特征确实能加深受众观念的偏向性,可是不能因此抛开人际因素的影响。这里指的人际因素包括在人际传播中存在的意识形态上的相似性或者差异性。他们在一次全国性调查中发现,假如将受众间的人际讨论不加区分地看成一个整体,受众对媒体的偏向性观念与这种讨论似乎没有明显的关联。可是,意识形态上有相似性的受众之间的讨论与受众的偏向性观念就有明显的关联。研究还显示,共和党成员中具有相似性的人们之间进行的讨论比民主党中这种成员之间的讨论更有力地影响了人们的偏向性观念。同样地,近期一些研究也显示了共和党成员更具有媒体偏向性观念(Eveland&Shah,2003)。

沉默的螺旋理论(Noelle-Neumann,1933)体现的是人际压力对个人观点的影响。在一个群体中,当更多人持某种观点的时候,余下的人因为害怕与多数人观点不一致而被排挤,从而选择了沉默。

伯克(Beck,1991)研究了大选期间人际传播因素对各个党派支持者态度的影响。他发现,受众的家庭、朋友、邻居和同事关系圈是其获取政治信息和对政治事件进行评判的最主要来源。受众在与他人进行政治讨论时,各种人际关系促使个体更加强化他们原有的态度。(Mackuen&Brown,1987)

多数人的政治观点都受到与其相接触的其他人的影响。如果个体处于持相同意见人的包围之中,他会产生非常强烈的,甚至过度的偏向性观点,固执地认为某些政治信息不实而且偏向于敌对方。这是因为要评价新闻是否“偏向”,个人首先要有一个“中立的”评价标准。但是个人由于必然受到人际关系圈的影响,就或多或少地根据圈中人的价值标准判断事实,再将带有一定群体价值判断的“眼中的事实”与新闻报道进行比较,若是之间存在差异,那么人们就倾向于认为媒体信息是有偏向的。

侧重研究人际因素影响的学者认为,在意见讨论中某些个体特征,如年龄、种族以及社会地位等的相似不如观点态度的一致性那么容易使人产生亲近感。不过,人际讨论也要有区别地加以分析。讨论如果支持某人所持的观点,那么讨论的作用就是增强某人对媒体具有偏向性的观点;讨论如果反对某人的观点,那么将削弱关于新闻带有偏向性的观点。

同样,个人参加讨论意愿的强烈与否也会影响其对媒体信息的态度。参加讨论意愿强烈的人受到更多人际传播的影响。

(3)受众参与程度与传媒公信力

研究受众参与程度的学者认为他们找到了受众个人对事件、团体的参与和其产生对媒体不信任倾向之间的关联。

安德鲁·可哈特(Kohut Andrew,2004)分析了一个皮尤研究中心的调查报告。该调查显示,美国受众在选择媒介时越来越带有政治性;美国受众对媒介的信任度总体来说降低了。他提出的观点是:个人参与也会对其的公信力观念产生影响。

歇里夫和内伯格(Sherif&Nebergall,1965)的社会价值判断理论所描述的信息处理过程就建立在受众参与社会事件的不同层面上。他们认为这些层面之间的区别与受众对同一事件的不同反应层次相符合。

早期的受众参与研究认为在高度参与的情况下,受众更多地倾向于对新闻信息持否定态度,而对于参与程度低的事件,受众的否定态度就不明显,更多地表现为接受或中立。而比较近期进行的相关研究却发现了新的情况。

很多近期的研究发现,参与程度高的受众对与其所持观点相冲突的新闻信息并不会消极地视而不见。帕蒂和卡西波(Petty&Cacioppo,1986)就证明,参与程度越高的受众对新闻信息的内容思考得越多也越仔细。因为这些事件与受众本身高度相关,所以受众更希望能探究事实的真相,也更希望媒体的信息“准确无误”。由此,这两位研究人员得出的推论是参与程度高的受众更加容易被说服,而且与参与程度低的受众相比也不表现出更多地偏向性观念。

但罗丝、莱帕和胡伯德(Ross,Lepper&Hubbard,1975)就认为参与程度高的受众也可能更倾向于坚定自己对事件的原有观点,更倾向于持有极端的立场,更倾向于受固有观念的影响,更容易自以为是,也更多地带有个人色彩。原因可能来自受众维护自尊心的愿望。人们心中不希望丢人或不服输的念头造成了他们有时盲目坚持自己的观点。这种心理带来的结果就是这些受众对与其观点一致的信息更容易全盘接受,而对不同的观点信息就将它们归类于媒体偏向的结果,并且给予否定。极端的例子就是参与程度特别高的受众对不同立场的观点可能会不假思索地进行全盘否定。(Greenwald,1981;Ostrom&Brock,1968)

康华斯、赫夫兰和韦兹(Converse,1962;Hovland&Weiss,1951)的研究都证明,参与程度高的受众对说服具有强大的抵抗力。奥斯古德和坦内班(Osgood&Tannenbaum,1955)将受众对于说服的抵抗力,也就是认为信息是不可信的观点,称为“对值得怀疑的事物的必要纠正”。

但是在有的情况下,参与程度高的受众仍然会被说服。条件是当受到十分强硬的或非常肯定的观点说服时(Petty&Cacioppo,1979)或者在信息的来源对于受众来说是亲切的而且乐于接受的时候。(Zaller,1987)

与一般意义上的参与研究不同,有的学者研究角度放在了社会团体的成员关系上。他们认为受众对团体关系的参与明显地影响了他们对信息的评价,这不同于一般意义的人际关系影响,更强调群体压力。无论对于何种媒介,社会团体成员的关系都显示与其成员对新闻的判断有明显的相关。而且,每个团体的成员都认为媒体的报道对自己所在的团体不利。(Gunther,1992)

2.2.3 对两种研究倾向的探讨

从上述公信力研究的范畴中能总结出两个主要的研究方向。

第一个方向从媒体角度出发,研究信息来源的可信性、媒体的自身特性以及表现给媒体公信力带来的影响。对公信力状况的调查也认为属于这一类别。这一类的研究更多地关心文本内容,更多地希望从媒体身上找出公信力不高的原因,更倾向于认为只要提高媒体从业者的素质,并且减少信息内容的错误,就能使媒体重新获得受众的信任。

这样的研究对象与目的显露出了“强大效果论”的理论基础,强调大众传播的巨大影响。但与“枪弹论”不同,“强大效果论”所解说的效果不是简单的、直接的,而是复杂的、间接的;不是短期的、立竿见影的,而是长期的、潜移默化的。

需要指出的是,这一种理论倾向没有将受众的主观因素作为一项主要的考察指标。

如果将受众的主观因素纳入研究范围,那么与公信力相关的评价因素及至公信力不高的原因都发生了改变。举个例子帮助说明受众主观因素的作用。在有关媒体特性与公信力之间关系的研究中,定义受众“最熟悉”报纸的一系列变量在不考虑受众主观因素的情况下,表现为如下几个因素:①某个地区的报纸数量;②报纸是否附属于某个集团;③报纸是否有民意调查员;④报纸的发行量;⑤报纸与受众之间的“政治距离”(包含了“近距离”,比如民主党员与倾向民主党派报纸之间的距离;“中等距离”,比如民主党员与中立的报纸之间的距离;以及“远距离”,比如民主党员与倾向共和党的报纸之间的距离)。假若从受众的主观角度出发,定义受众“最熟悉”报纸的条件就变成了:①报纸的编辑中是否包括一名民意调查员;②报纸是否从属于一家大型媒体集团,并且这个集团下属多家报纸和其他商业公司;③报纸的所有公司是本地的还是外地的(Gunther,1992)。

从例子中可以一定程度上总结出受众主观因素对公信力研究的影响或作用。受众其实并不关心报纸的发行量和市场上的报纸数量,换句话说也就是受众不太关心某个地区或某个市场上报纸总体的竞争与发展情况(这些情况受众也不一定会了解)。对于受众来说,直观的而且与受众关系密切的因素才更重要。因此可以试推论:从媒体角度与从受众角度出发的研究所关心的问题以及得到的结论都是有差异的。

这里归纳的第二个研究方向就是从受众的角度出发,研究受众的特征、受众的人际关系和受众的参与程度对他们传媒公信力观念的影响;结论认为不同特征的受众,处于不同人际群体中的受众以及参与程度不同的受众对同一个信息、同一家媒体的可信度判断都不相同。

此类研究的特点就是受众不再处于被动接受的地位。而且这些研究在分析媒体公信力的时候,对于公信力是高是低的结论相当谨慎。无论是个体特征、人际关系还是参与程度,归根结底都是从受众的心理出发。立于这样的假设上,研究人员更加重视个人的主观因素,更多地分析个体对信息和媒体的感觉与印象。

这一类学者的研究重心在于找出何种因素影响了或者决定了受众对信息、对媒体的感觉和印象。最初的分析对象自然落在了受众的个体特征上,比如性别、年龄和收入等。而在进一步地思考后,受众又被放进了复杂的人群以及社会环境中。人际传播与受众参与这两个指标对于受众心理的影响也得到了一定的重视。

在分析受众的个体特征时,研究人员使用的变量大同小异,因而研究也如孪生兄弟一样,让人难以分辨。也许正因为研究的粗糙与雷同,以后的一些关心人际因素或参与因素的学者对此不屑一顾。例如冈瑟(Gunther,1992)就认为受众特征方面的研究变量中只有极少数是站得住脚的。

这两个研究角度的区别显而易见。

从媒体角度做的调查结论往往是公信力普遍偏低,数据结果显示媒体公信力“还不如二手车商人的信用”。对公信力现状成因的分析归咎于文本信息中包含的错误和新闻从业人员素质低下。总的说来,媒体角度研究的前提都是传媒具有强大的影响力,研究目的都希望在媒体自身找到原因,研究结论都认为传媒公信力偏低,都想通过改进媒体来从根本上摆脱公信力困境。方法和结论出现一边倒的倾向。这个角度的研究过于夸大媒体的传播效果,忽视了受众的主观判断因素。

受众角度研究的前提假定是受众具有强大的能动性,这样就得出了一个重要结论:不同受众对传媒公信力的评价各不相同,从而不能简单草率地评价传媒公信力。研究分析了影响受众公信力观念的种种因素,也分析了拥有不同特征的受众对公信力的不同评判,以及这些特征如何或为何影响受众的评价结果等。这一方向研究的重要特点就是研究结论多种多样,部分结论还相互冲突。原因可能在于研究的前提是建立在受众的主观意识上。人类的意识十分复杂,随时都在发生变化,所以不同时期、不同方法、选取不同类型研究对象的结论都不相同。研究的缺点是重视了受众的主观因素就容易摈弃媒体自身因素的考虑。

我们倾向于认为,媒体公信力不高的主要责任在媒体。

2.3 传媒公信力研究的反思

在传播学研究中,关于公信力的研究经历了一个由粗糙到精细,由武断到谨慎,由简单假设到细分概念的过程。首先表现研究对象与研究方法上。

托马斯·克里斯第(Christie Thomas,2003)归纳了早期公信力研究的关注中心——受众为何选择非传统媒介(有线电视和互联网)来获取信息。早期从受众主观角度出发的媒介公信力研究有两个中心内容:一是可信赖性(trustworthiness),二是受众的专门知识(expertise)。除此之外,早期研究还包括了对媒介公信力、媒介角色和媒介动机三者之间关联的研究,受众个体特征、价值观与公信力观念之间关系的研究,受众对新闻事件抱有的先入为主观念的研究,以及受众对传媒使用的研究。

克里斯第定义媒介的公信力为一种“价值等价物”(value equivalence)。这可以说是一个全新的概念,它从价值观维度评价了受众与媒介思考角度的区别。这个概念的内涵在于解释了非传统媒介得以存在和发展的理由,以及居统治地位的大众媒介受到欢迎的原因。而它最大的功用在于说明了受众的偏好、信任、选择以及对不同媒介的使用行为。

斯蒂文·沃德(Ward Stephen,2005)在有关加拿大人对新闻媒体态度的调查基础上,提出了公信力的两个根本问题。第一个问题偏向理论性:我们如何理解并测量公众对于媒介的态度?第二个问题是操作性的:我们如何改进新闻界的工作?沃德批评了现有测量公众态度的标准,他认为应该引进一个更适合的,即“道德整体论”(ethical holism)标准。他呼吁引入一种全新的操作方式来改进媒体,也就是沃德称之为“公众参与道德”的方式(public participation ethics)。

摩根·哈蒙(Morgan Harmon Loyd,1975)定位了他意的媒介公信力调查的基本前提:对于受众来说媒介自身才是其公信力的主要因素,而没有意识到他们主观因素的作用。随着媒介公信力和社会语言学理论之间的关联被发现,因子分析也开始用来整合受众的媒介公信力观念模式。哈蒙的观点是,社会语言学理论对于公信力研究来说具有十分重要的作用。但是,他的调查结果却显示:媒介自身确实是一个主要因素,但却并不比其他因素更重要。

詹姆斯·安德森(Anderson James A,1971)说:“过去的传媒公信力研究得出了各种相互矛盾的结论。”他这么说的根据是学者们提供的种种调查报告结论并不一致,甚至相互存在矛盾。在有的研究中,电视媒介拥有最高的公信力;而在其他研究中,广播或报刊媒介的公信力最高。安德森对这种现象的看法是:产生这种情况的原因来自于调查时采用的提问或者描述方式不统一。比如“主要信息来源”的问题,有的调查人员侧重于找寻总体上受众“最信任的”媒介,而有的则侧重于某条具体的新闻。还有其他研究问的是受众“最经常选择的”媒介。由于描述上的差别以及问卷充斥着封闭式的选择题,才会产生不一致的调查结果。安德森因此认为,在进行媒体公信力调查时需要采用一种更为灵活的提问方式。这种方式应该不仅与调查主题有关,而且要与特定某个媒介的特性相匹配,这个特定的媒介是所调查受众的基本信息来源,也是受众用来作为判断其他媒介好坏的标准。

但是问卷所用词语的随意性并不足以解释西方媒体公信力研究结果的多样。无论如何,研究中暴露的随意和混乱在一定程度上还是反映了公信力研究的初级态势——仍然浮游在表面。研究人员正在通过他们熟知的定量方法与经验分析来探索通向更深一层研究领域的道路。无论是做调查也好,还是解读新闻文本,研究受众的特征与行动,都是为了寻找造成公信力现状的原因。这一对因果关系是直接而单纯的,但它的外延还有待深挖。

媒介失信的影响究竟在哪里?对于社会,对于政党,对于个人来说又有何特殊意义?它与社会,与人的心理又有怎样的深刻联系?它的历史根源究竟来自何方?很多新的领域等待被列入研究日程。

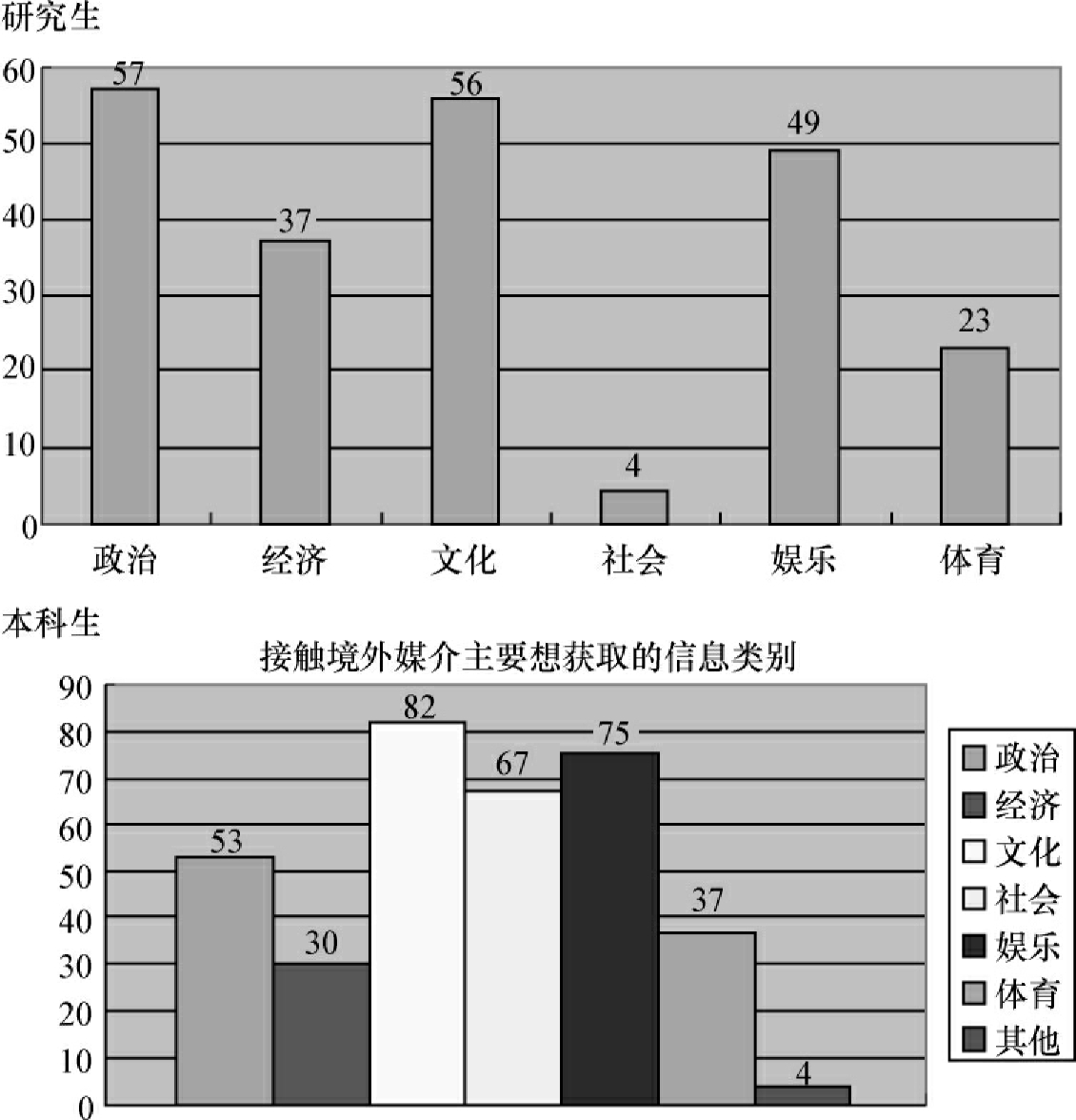

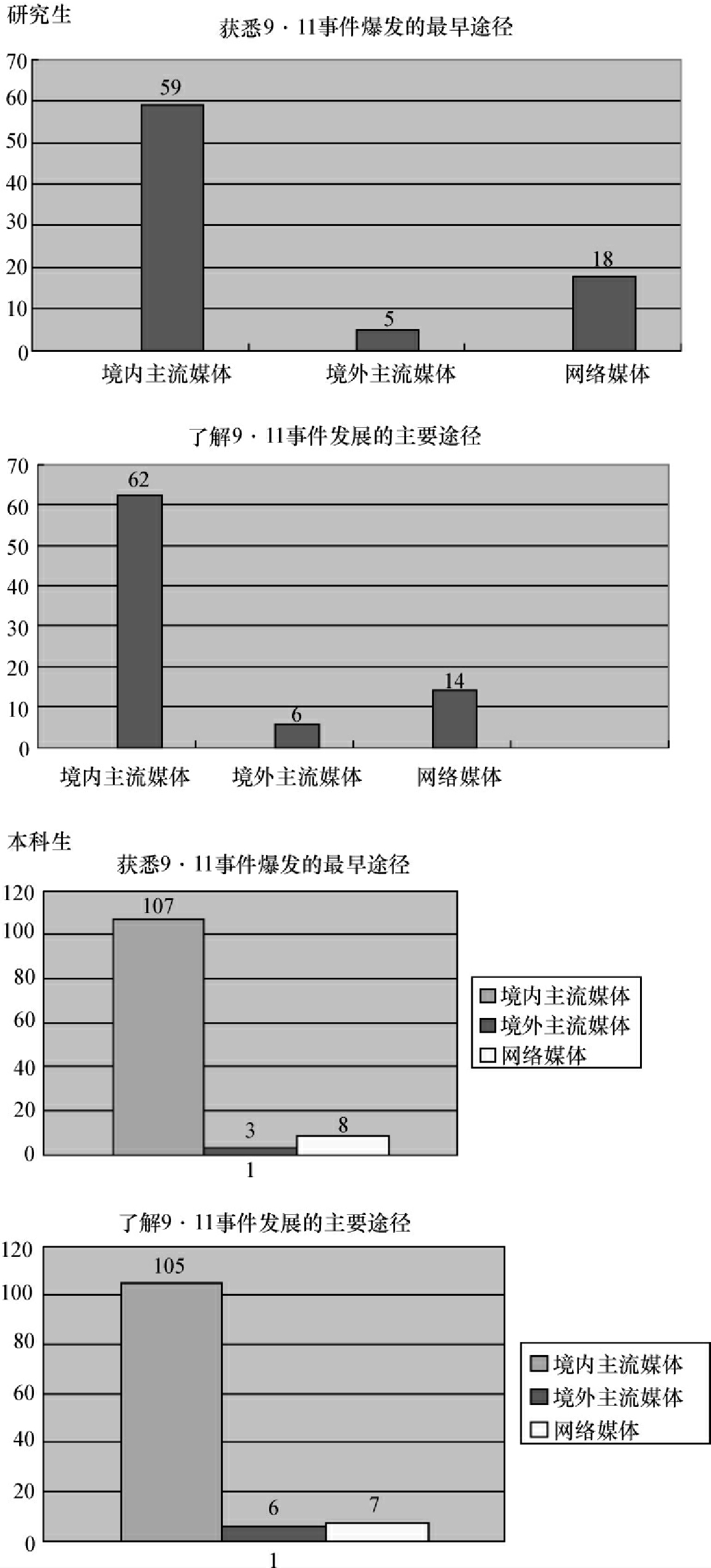

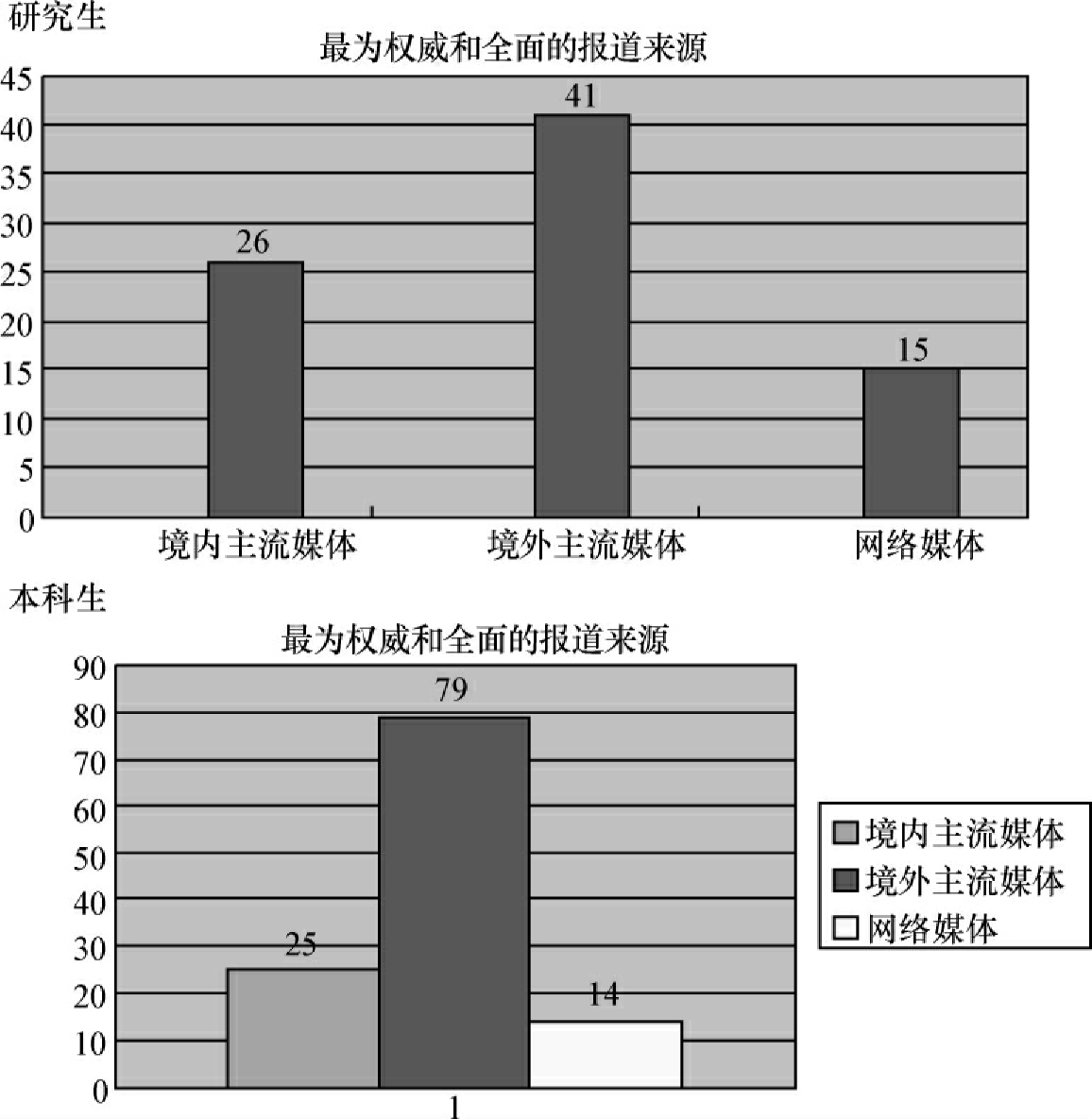

3 新闻传媒公信力的核心价值与坚守

上海大学《境外媒体的进入与上海媒体的应对策略》课题组曾于2006年在上海大学、上海外国语大学和华东师范大学向213名学生发放了问卷,以调查大学生群体的境外媒体接触情况和国际信息接触情况。从这次调查结果来看,有一个问题尤其值得引起注意,那就是我国传媒如何提高公信力的问题。从图2、图3、图4中可以看出,虽然研究生和本科生调查对象绝大部分最早是从我国的主流媒体中获悉“9·11事件”的消息的,并且其了解有关该事件的发展的最主要的媒体类别也是我国的主流媒体,但是,在回答“你认为哪种媒体对‘9·11事件’的报道最为全面和权威?”这一问题中,50%的研究生调查对象和66.95%的本科生调查对象却选择了“境外主流媒体”。这就意味着许多研究对象并没有对境外主流媒体有多少接触,但却依然认可其报道的全面性和权威性,而对我们的主流媒体的报道的全面性和权威性的评价却不太高。这里面涉及一个传媒的公信力问题。中国传媒业界对此应该予以高度重视,认真研究如何提高自己的公信力。

如果再问这些学生,境外主流媒体,尤其是《纽约时报》、《时代周刊》、CNN、BBC这样的媒体究竟可信在哪?他们会脱口而出那些我们耳熟能详的诸如职业原则、真实、准确、客观等。但是,当他们“面对新闻界的实际问题,而不是理论时,他过去知道的那些抽象原则就显得有点孩子般地天真了。在抽象原则里看来简单的东西,现在变得复杂了,容易的东西变困难了。”在弗特林看来,如果向进入新闻界的新人传授公正、独立、准确、服务等原则,没有专业经验的人会毫不迟疑地接受它们。但这些美德过于抽象,以至于几乎没有意义。

事实果真如此吗?美德固然抽象,但意义却不可小觑。安德森说,任何一个新的民族国家想象出来之后,势必要为自己找出一套神话,这套神话就称为“大叙述”(grand narrative)。任何一个民族国家的立国都要有一套“大叙述”,然后才会在想象的空间中使得国民对自己的国家有所认同。从新闻业的意义上来说,情形亦是如此,学者们就经常用“神话”来形容客观性准则。神话虽不可信,但没有理由抛弃其中的理想色彩。西方文艺复兴时期,在文学、绘画、雕塑等艺术领域,弥漫着浓郁的神话氛围。而西方人文主义大师们重塑的神话系统,是体现这一时期西方人的本质力量的“符号的宇宙”。透过神话的迷雾,人们不难发现闪耀在作品深层结构里的时代理性之光。同样,神话的出现,使新闻从业者受到鼓舞。它似乎为解决现实问题提供了一个道德基础。这个基础具有理念上的吸引力,具有可以跨越空间、超越文化或传统的普世效度。同时,它也有现实意义,以此引申出的具体措施,在一定程度上也阻止了权力对新闻业的腐蚀。对西方主流媒体高信度的想象与这一“大叙述”的建构密切相关。

3.1 传者信度的核心要素

信度是一个变量,凭借接受者对传播者的认知。与信息可信度相关的因素究竟是什么?几十年前直至今天,诸多学者一直在思忖这一问题。而这其中,最经典的应该是耶鲁的说服实验研究。50多次说服实验后,霍夫兰和他的研究小组确认并阐释了有关信息信度的几个因素,即传者(the communicator)、信息(the message)、受者(the audience)及相互作用(the interaction)。就传者而言,衡量传者信度的标准是“值得信赖”与“权威”,尤其是那些具有提供可信信息历史的传者,在说服效果上处于绝对优势地位。他们曾先后用美国原子物理学家、原子弹计划主持人罗伯特·奥本海默和前苏联《真理报》作为参考对象(reference object),通过一篇有关建造核潜艇的文本来检测说服效果的变化。实验证明奥本海默具有高信度,而《真理报》是低信度来源。

目前新闻媒体的全球布局也印证了这一点。众多研究表明:大约80%的国际新闻只来自4个主要新闻机构——路透社、美联社、CNN和BBC。美联社认为它的使命就是为全球用户提供事实报道,其新闻值得信赖,“准确、平衡、信息量大”。除了美国本土的订户外,美联社还能够为全球112国家的8 500个报纸、广播及电视机构提供信息服务,每天要为其发送逾2 000万的文字信息和1000张图片,10亿多受众成为美联社新闻、新闻照片、新闻图表、音像信息的消费者。在国际电视新闻传播方面,不能不提到CNN,一个国际性的、提供24小时新闻服务的有线电视网。凭借4000名新闻采编人员和全球850个分支机构,目前除了美国本土的8 250万名订户外,CNN/US或CNNI的新闻节目也被212个国家逾22 500万名电视用户所接收。以新闻访问量为标准,CNN网站的访问量位居新闻类网站第三。

那些位居世界前列的新闻组织已成为新闻媒体公信力的化身,全球扩张的新闻网使许多地方的人都产生了极大的接收热情,吸引了世界上,尤其是不发达地区的许多受众。而其他国家新闻媒体的全球影响力可以说微乎其微,声誉度较低。

3.2 底色魅力:多元民主政治框架

许纪霖先生在论及“大国的标准是什么”时说,中国正在“和平崛起”,在全球的经济和政治秩序中,开始从边缘走向中心,但还不是真正意义上的大国。何谓大国?按照什么来衡量?GDP总量?世界工厂?安理会中有否决权?从18世纪开始,世界的中心逐渐移向欧洲,特别是西欧,然后转移向美国。以古希腊和基督教文明为历史传统的西方文明如今成为全球最强势的文明,而代表了这些文明的美国、英国、德国、法国等,成为无可争辩的世界大国。这些大国,不仅在经济、科技、军事和国际政治上举足轻重,更重要的,是它们的文化——制度文化和观念文化——成为当代文明的主流典范和主流话语,影响到全世界各个国家、各个民族和各个角落。真正的大国,不仅是GDP总量在全球名列前茅,不仅是能够在国际政治中左右局势,更重要的是它的社会政治制度是世界的典范,符合人类文明的进步标准;它的文化具有巨大的魅力,影响全球主流价值观。

由此可见,美国的地位是由客观力量所决定的。“大国力量必须在尽量长的时间内维持最根本的技术领域中具有垄断性的优势,惟其如此才能保持其军事机器和他国相比具有压倒性的实力。”除了技术领域中的绝对优势,也取决于以这种优势来带动的综合社会生产率和产能,以及保证这二者的制度性因素、理念性因素。在美国的发展进程上,共同信念绝非无足轻重。美国文明在很多方面无法企及那些比它历史悠久的古老文明国家的成就。美国的哲学家无人能与亚里士多德和柏拉图相比拟,美国的诗人无人能与但丁相媲美,美国的作曲家也无人能与巴赫和贝多芬并驾齐驱。如果说美国文明有什么杰出功绩的话,一句话,它创造了一种民主的文化。

立国先贤们在思想上继承了17世纪英国的共和主义者,反对专横统治,信仰人民主权论。詹姆斯·威尔逊是那个时代的一位杰出的法理学家,后被华盛顿任命为最高法院法官,他曾反复指出,政府的最终权力必定属于人民。立国先贤们普遍接受这个论点,因为“如果政府权力不来自人民,那么它还有什么其他合法来源呢?采纳任何其他前提不仅不符合他们以前为反对英国统治而发表的一切言论,而且还会为今后权力的高度集中打开大门”。美国自建国至今,知识精英、政界人物等对诸多议题会各执己见,有时甚至尖锐对立,但他们在总的思想框架上又是一致的。私有财产的神圣不可侵犯性、平等、自主、国家不干涉等理念,是美国政治思想意识中中心信仰的主要原则。故此,人们如今还在用杰斐逊时代的语言辩论21世纪的问题也就不足为怪了。一些重要的原则被保留了下来,“新”的价值其实是“旧”价值的延伸,尤其是那些关于自由和平等的内容。美国被描绘成民主生活艺术的领导者,并用显而易见的经济繁荣来支持这一论点。

尽管有学者会说,美国这个充满矛盾的超级大国总是以正义和道德的外衣掩饰自己的掠夺本性。实际上,倒不如说它是用文明人的措辞掩盖了政治骗局的某些粗野成分。智慧也好,狡黠也罢,这就是美国人的策略。用乔姆斯基的话说,就是美国式宣传的成功来自精心培养的民众心中的“必要幻想”和“情绪上十分有效的过分简单化”。凭借自由、平等这些简单的、放之四海而皆准的真理性语汇来获得公众的认同。这就像美国的宪法所达到的传播效果一样,“我们,合众国人民,为建立更完善之联邦,树立正义,报着国内安宁,提供共同防务,增进共同福利,并使我们自己和后代得享自由之福,特为美利坚合众国制定本宪法”。这是美国宪法的序言。读者可以看出,这个序言大概再过200年也无需修改。它不仅具有时间上的延展性,空间上亦如此。当年,历史发展使得委内瑞拉的革命家能够在1811年为委内瑞拉第一共和国起草一部宪法的时候,他们一点都不觉得逐字逐句借用美利坚合众国的宪法是件缺乏独立精神的行为。因为在委内瑞拉人的眼中,费城的那些人所写的不是什么专属北美洲的东西,而是某种具有普遍真理和价值的东西。

在诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森看来,由于欧洲启蒙运动和其他相对较晚的思想发展而成为常识,并得到广泛传播的那些价值观念,并不能真正看作是古老西方的遗产,亚洲传统中也同样可以找到对构成现代政治思想完整概念的某些部分的支持。但现实情景可能是,在美国和欧洲有一种明显的倾向,政治自由和民主所具有的首要地位是西方文化中的一种基本的和古老的特征。全世界被邀请加入“西方民主”的俱乐部,赞赏并认可“西方价值观”。西方意识的话语垄断地位是如此根深蒂固,以至于它不仅被当作普遍政治理想来追求,而且被当作普遍理论和规范性框架。

毋庸置疑,新闻媒体的公信力与这种国家力量可谓息息相关。我们无法将新闻媒体系统视为独立存在,与它所身处的政治文化背景相剥离。“一个国家也会具有一些共同的文化特性——价值取向、信仰和态度——这些也会渗透到组织的方方面面。国家理念系统对组织有深刻的影响。”美国的政治、经济及传媒力量都致力于为美国建立一种以“地位的优越性”为基础的特性,强调美国社会的特征就是独一无二的先进性。反过来,美国社会的权力地位也相应地构建出了一个富有权威性的新闻媒体领域,也创造了它的全球影响力和吸引力。

3.3 图景诱人:客观独立的报道理想

生存于美国民主制度结构中的新闻媒介,自然也就被赋予了真实、客观、独立、准确等原则。从建国伊始,新闻工作者就津津乐道于他们的“监视人角色”。“如果你审视这个国家的历史……使得这个政府的民主实验在五花八门的民主国家中独树一帜的重要因素始终是日报的独立和自由,而这些日报发挥着政府的批评者和监视者的作用。”第二次世界大战之后,“公众的知情权”成为美国记者反复吟颂的诗篇,他们以此为口号来争取更多的自由。

首先,不臣服于权力的独立性。

从历史角度看,国家常常被看作是个人表达自由的大敌,国家可能会潜在地限制公民自由。国家是“调整个人利益和本能情绪的机构,透过它可以确保一种可控的和有序的自由”,尽管早期自由主义者的表述不尽相同。然而,另一方面,大多自由主义政治思想家又认为,“无条件地承认国家至上独尊的地位,会导致国家对其人民权力的侵吞和剥夺,因此,他们尽管力图证明国家为必要,但同时仍力图释证对国家权力的限制为正当”。正统的资本主义设想了一种国家和经济的严格分离,并要求国家对企业活动的干预必须控制在最低限度。类似地,古典自由主义把国家想象成自由的天敌,强调国家对人们生活的干预应该被限制。长期以来,这两种意识形态一直对美国人的灵魂有一种强大的、几乎令人神魂颠倒的号召力,而现在新闻媒体所享有的经济和司法自主性也从这两种意识形态中获得某种特定的秘诀。

所以,美国新闻界高蹈于政治力量之外的独立姿态,容易让人产生它是表达自由、媒体公信的有效捍卫者的联想。在学界产生出宣传型政府模式和民主模式二分法,也就不足为奇了。天生“反对”宣传型政府的模式是民主模式。在民主模式里,自治的公民社会中的个人和群体,在一个结构完好和制度化的公共领域里,自由地产制和传播信息。而政府的角色只不过是确保游戏规则被执行了,这些规则主要是针对诽谤、诋毁、煽动、叛变而设的。有时,自由政府也会传播“公共服务信息”,但它们不会像宣传型政府那样强制性主导公共领域。在自由主义系统中,公共领域理论上是属于社会全体成员所有,而且社会成员们只承认政府拥有维持公共领域正常运行及其公正性所必须具有的权力。

而实际情况要远复杂于简单的二分法,国家与其公民在传播自由问题上的关系可谓含混不清。我们可以说,经过长期协调、抵抗的历史过程,美国新闻从业人员获得相当弥足珍贵的自主空间。媒体的第四权力赋予它对政府和政治机构的监督职能。这就是美国媒体在水门事件期间所展现出来的新闻界“看家狗”的本色。特别是在“耙粪者年代”,有关新闻媒体巨大威力的传颂更是达到登峰造极的地步。只有在权力人物的行为被公开监督、腐败堕落的现象被挖掘揭露,使新闻本身看上去真实可信,媒体值得信赖,新闻界才能对现实政治产生影响,也才能从声誉资本中获取经济利润。

反过来,作为社会大系统之一域的新闻界也必然要受到政治、经济力量的控制。无论总统、广告商或任何其他人,只要他企求操纵新闻就必然要设法在文字与影像中塑造有利于他的拟态形象。政客要获得民意的支持,广告商希望售出他的商品。总之,利益集团都企图操纵新闻媒介使它为其目的服务。在这种情况下,新闻媒介充当了达到某种目的的一种工具,只是有时公开,有时隐秘罢了。有一种宣传是标语口号式的,目的直截了当,一目了然。宣传者强聒不舍,效果恰得其反。美国的宣传就属于另一种,归为“润物细无声”一类,并像躲避瘟疫一样远离“宣传”的名号。这就好比美国的许多游说集团和公关公司,为了取得实效非得小心翼翼地隐瞒真正意图,也不让有些话题背后的推动者露出马脚。一些对所谓“事实”的讨论后面往往潜藏着利益。政府为推动某一政策也制造舆论,引导舆论,一般不命令全盘接受,有关部门会通过隐匿的权力网的徐徐引导之手“制造赞同”。比如,为了使美国之音总体上保持一种独立姿态,而非特殊政治利益集团的喉舌,拥有资源配置大权的美国政府明智地赋予了它编辑上的独立性,但是,“美国之音”必须每天发布美国信息总署(US Information Agency)的社论稿。

并且,在现代美国社会中,媒体和其他权力核心间,也必然会存在某些冲突,就像“中世纪时期,教皇、主教团和君主间也必然有所冲突。但是,这些冲突很少是基础性质的,都被合法化社会与政治结构的道德规范架构所包容”(321文化社会与媒体)。也就是说,新闻媒体手中的自主权扩增了,站在政府的对立面,以独立姿态冷眼审视着周遭一切,但它并不会成为严重的破坏性力量。批评的声浪并不会演化为敌意的怒潮。在这样的历史语境下,政府也没有必要去挑战民意,让新闻媒体完全臣服于政治力量。

其次,作为职业圣杯的客观性。

用阿特休尔的话说:“所有的男男女女都必须有某种圣杯之物,都必须有为之奋斗的某种事业,都必须有即使不能使之完美无缺,但仍须为之竭尽全力的某种东西。对新闻工作者而言,圣杯应当是客观性法则。如果他缺乏这些东西,其身份就会贬低,结果就可能使其职业遭到毁灭之灾。”客观性是北美新闻业的重要精神支柱之一。这一道德不仅复杂且涉及面广,可拆为各个不同部分。第一,客观性通常会被认为是一种规范性理念,它是新闻业应该追求的理想目标。反过来,这些目标又可以分为几个组成部分,其中隐含着记者在报道时持有的立场、采取的方法以及故事本身的特点。准确性、真实性、完整性和相关性是新闻业的最重要的理念:记者应该说真话。第二,记者应该采取一种超然、公正和独立的态度,避免受到党派偏见、个人偏向或者是利益集团的威胁的影响。第三,在报道一个有争议的问题时,客观报道在提供各方观点时应该公正、不偏不倚而又平衡。这些理念暗含着一种认识论,一种知识的理论:将事实与价值分开、观察者与被观察者分开是有可能的,因此,原则上,反映和报道世界本身是有可能的。

客观性这一迷思自诞生之日起即遭受质疑。在许多著作中,新闻业的客观性常被理解为“策略性仪式”。把新闻客观性和理性的策略相比,最初是由塔奇曼引入的。她说,客观性是记者为了更有效完成任务的一种防御性的机制,最终,会在经济上取得成果。根据塔奇曼所述,记者本人和新闻机构,每一则新闻报道都会呈现出危机。如果要采取有效的措施写作的话,那就要站在一个中立的立场上,摆出正确的信息,引用可靠的资料。这样的做法,将有助于赶上结稿时间,并且所提供的信息没有触犯人的可能性。及时和不冒犯他人的两大限制,是最最基本的经济压力。任何时间上的耽搁都会使印刷和发行环节使用更多的“超时成本”;间断性的流程安排会使普通消费者去购买竞争者的商品。冒犯性信息可能会给媒体带来成本昂贵的诽谤性官司,并且给媒体的声誉带来负面的影响。

在美国政治文化环境中,看待客观性原则时,主要的维度是根本的意识形态,有着类似于自由派和保守派经济学上的数值范围。用单峰偏好把政治问题限定为单一的政治维度,制造出了“中间”选民立场的均衡状态,这就是所谓的中间投票理论。根据这个理论,每个选民选择,在他们意识形态中,选择与他们最相近的立场来支持他们的候选人。选民不需要有关政策和候选人的完整或者完美的信息。相反,每一个选民必须对于候选人是否和自己有着相近的政治偏好,做出自己大体上的判断。在选举过程中,政客总是希望以中立的观点吸引马路选民中的中间派,以此来扩大他们的投票份额。与此相类似的是,商人们总是把焦点集中在如何扩大他们的市场分额和利润上。媒体机构同样也需要获得尽可能多的受众。新闻业的客观性规范类似于一项媒介策略,在意识形态范围内摆出自己中立主义的立场,以此来吸引受众,扩大市场份额。

主观介入不可避免,“纯然的客观并不存在,但你仍应尽一切可能去尝试”。“追求客观导引于天真的经验主义与盲信事实,不如说是对怀疑论的反击;与其说是对相信事实的最后肯定,不如说是在一个事实非如表象般可信的世界中,寻找一个可以肯定的方法。”客观性的信念使受众相信,媒体在政治上、经济上未被染污,并且赋予记者一定的可信度。新闻的客观性如同社会科学一样,是一种公正的收集和呈现证据的经验性方法。任何政治公式或写作手法的强加于人只能干预、扭曲新闻记者对世界的理解。因此,严谨的客观性便成了人们衡量事物的标准。这种面对真理和讲述真实情况的强烈愿望是新闻从业者解决个人问题和事业问题的一种方法。

3.4 呈现效力的道德理想

在这里,美国新闻界的大叙述神话的建构为我们提供了重要启示:

首先,话语普适与社会认同。

大叙述的神话必须以一种普适性的方式呈现出来,否则就不可能为最广泛的群体所接受。因为在一个自由的社会秩序中,基本的规范结构必须能够调动具有不同的自我理解和个人实现观念的个人和群体的忠诚。规范在表面上可能显得极为牢固和历史悠久,但它们的生存能力仍取决于卷入其中的人们的支持意向和理解。而且,就其含义来说,某些规范比其他规范更容易得到理解、支持和重视。正是规范的实际质量、它们产生令人佩服意义的能力,决定了人们对它们的忠诚程度。“意义是被描述出来的,而从来不是被推究出来的。”“人是一种被挂在他自己编织出的意义之网上的动物。”吸引人的是网,而不是编织过程,是文本,而不是文本化的过程。网如何、为何、在何种条件下、在何种程度上被编织而成的?这些往往不是人们关注的重点。因此,正义论者只有避开不可解决的形而上学的争论,才可以实现他们的主要目标。

美国新闻界的职业守则都是像“金律”一类的基本原则。美联社的新闻价值申明为:“超过一个半世纪以来,美联社同仁们有幸使真理走向世界。我们千方百计,克服极大障碍,而且往往付出了巨大的牺牲和困苦来确保新闻报道的快速、准确与真实。我们的努力并没有白费,相信:会有更多的地方,更多的人将美联社视为消息来源。……我们坚持最高的道德标准,我们完整地收集和发布新闻,不会故意提供不实的新闻出版、广播产品,报道必须准确……”道琼斯公司的是:“本守则目的是向所有道琼斯员工进行与专业操守有关的指引。完整、独立是产品和服务的核心和灵魂。换言之,这是一个成功的必要条件。新闻和信息业务,就是要将真相告诉我们的客户。如果我们不告诉他们真相,不论有任何理由,道琼斯则不能成功。”就如同宗教伦理中“不应贪恋邻妇的美色”、“孝敬父母”一样,这些新闻职业规范的影响范围涉及所有从业者。

其次,专业理念与良心承诺。

追求真实、客观的理想是保证新闻可信度的重要前提,不过,究竟该如何评估真实和客观的程度却不是个新问题了。在对独立原则和客观原则的分析中,我们已听到了质疑的声音。问题的症结就在于:记者能够完全摆脱他们的刻板印象吗?主观性能完全不介入吗?并且,记者真的能够正确地辨识真相吗?很显然,没有人能够在一个情绪的真空状态下工作。记者能够尽量不使自己的偏见影响新闻报道,而且他们也能尽量设法做到公正。但是,记者不可能像机器一般精确地工作。至于真相,“那更是不切实际的狂想,语义上的胡说,是趾高气扬的胡说。就人类大部分的事务而言,当部分的了解都不可得时,又怎能宣称拥有了解真相的权利?”

但是,正如李普曼曾于1965年向国际新闻学会发表演讲时所指出的:“我相信,这种日益茁壮的专业理念是自从新闻界脱离政府控制以来,最根本而激烈的一项创新。”因为这种专业理念为记者工作的良心中增添了一种寻找真相的承诺。这项承诺独立于,并且高过其他各种承诺,包括:承诺必须出版有销路的报纸、对所属政党的承诺,甚至于对宣导政府政策方面的承诺。这一承诺就如同和良心道德订立了契约,它依靠从业者内心的强制力及神秘的道德压力来左右其行为。这种强制的压力,它在社会学中曾被解释为“出于无上的道德实体——社会或集合心灵”。从经验上说,道德动机是由于神经系统及全机体的一种倾向,使他在某种环境中,依内在逼迫,采取某一方向的动作。这内在的逼迫并不是出于先天的本能冲动,亦不是出于利害的计算。但是它是从何而起的呢?它是机体在一定文化情境中训练出来的。

最后,可信信息与历史印证。

耶鲁小组在传者实验中,还强调了尤其是那些具有提供可信信息历史的传者,在说服效果上会处于绝对优势地位。在很大程度上,美国新闻界大叙述的神话之所以充满了扩张性,正是得自于这份历史印证的强力支撑,它使追求理想的过程变得不再虚妄。

以美国,乃至全世界最具权威性的报纸《纽约时报》为例。一提及这位“历史记录者”,人们会条件反射般地想到它所赢得的那些耀眼光环。如20世纪70年代发生的“五角大楼文件”事件。1971年夏天,当时,《纽约时报》,紧接着《华盛顿邮报》和其他一部分报纸,开始连载根据一份偷来的47卷政府秘密研究报告《美国越南政策决策过程的历史》而撰写的系列报道。在最初报道刊登的第二天,司法部长约翰·米切尔要求《纽约时报》停止刊登这些材料。理由是,这份材料的出版违反了联邦反间谍法。《时报》发行人拒绝以后,政府从法庭取得禁令,强迫该报停止刊登文件。该报一路上诉至最高法院。6月30日,最高法院以6∶3的表决结果判决《纽约时报》与《华盛顿邮报》胜诉,反对政府禁止五角大楼文件的出版。新闻界取得了胜利,秘密研究报告得以刊登,报纸也赢得了良好声誉。

其他主流新闻媒体也是如此,《华盛顿邮报》的鲍伯·伍德沃德和卡尔·伯恩斯坦的追踪报道,促成了美国历史上破天荒第一次总统被迫引咎辞职。不仅两位记者成为历史上的“水门英雄”,而且《华盛顿邮报》也因此获当年普利策新闻奖,利润大增。在重要的电视界知名人物中,哥伦比亚广播公司的爱德华·默罗、沃尔特·克朗凯特就是电视新闻的灵魂性人物。当年沃尔特将生死置之度外地前往西贡,在激烈的巷战、布满地雷的热带丛林中采写有关越战的报道,并使美国人意识到战争的徒劳无益,颓势难以扭转,开始考虑退出战争。可以说,一个半世纪以来,如果没有那些历史河流中的经典事件和经典人物,新闻界的神话很难续写。

图2 调查对象接触境外媒体主要想获取的信息类别

图3 “9·11事件”发生时,调查对象获悉该信息的最早的媒介渠道及了解该事件发展的最主要的媒介渠道

图4 调查对象认为对“9·11事件”报道最为权威和全面的媒体类别

【参考文献】

中 文

[1]曹锦清,《黄河边的中国——一个学者对乡村社会的观察与思考》,上海文艺出版社2000年版。

[2]边燕杰,《市场转型与社会分层——美国社会学者分析中国》,生活·读书·新知三联书店2002年版。

[3]李彬,《透支的权力——地方政府决策失误的深层观察》,湖北人民出版社2003年版。

[4]孙立平,《转型与断裂——改革以来中国社会结构的变迁》,清华大学出版社2004年版。

[5]孙立平,《断裂——20世纪90年代以来的中国社会》,社会科学文献出版社2003年版。

[6]孙立平,《失衡——断裂社会的运作逻辑》,社会科学文献出版社2004年版。

[7]陈力丹,《精神交往论——马克思恩格斯的传播观》,开明出版社1993年版。

[8]戴元光,《撞击下的浮躁与选择——当代中国西北人的文化价值观》,兰州大学出版社1993年版。

[9]戴元光,《传播道德论》,上海大学出版社2000年版。

[10]方晓红,《大众传媒在农村》,中华书局2002年版。

[11]裘正义,《大众媒介与中国乡村发展》,群言出版社1993年版。

[12]喻国明,《变革传媒——解析中国传媒转型问题》,华夏出版社2005年版。

[13]翟学伟,《中国社会中的日常权威——关系与权力的历史社会学研究》,社科文献出版社2004年版。

[14]张国良,《新闻媒介与社会》,上海人民出版社2001年版。

[15]罗钢、王中忱主编,《消费文化读本》,中国社会科学出版社2003年版。

[16]乔健主编,《中国家庭及其变迁》,香港中文大学社会科学院暨香港亚太研究所1991年版。

[17]费孝通,《乡土社会》,北京三联书店1985年版。

[18]贺雪峰,《新乡土社会》,广西师范大学出版社2003年版。

[19]支庭容,《大众传播生态学》,浙江大学出版社2004年版。

[20]戴元光、童兵、金冠军主编,《20世纪中国新闻学与传播学》7卷本,复旦大学出版社2001年版。

[21]陈世敏,《大众传播与社会变迁》,台北三民书局1993年版。

[22]涟源市志编纂委员会,《涟源市志》,湖南人民出版社1998年版。

[23]田玉川,《圈子!圈子!》,中国社会出版社2003年版。

[24]郑也夫、彭泗清等,《中国社会中的信任》,中国城市出版社2003年版。

[25]卜长莉,《社会资本与社会和谐》,社会科学文献出版社2005年版。

[26]陆学艺主编,《当代中国社会流动》社会科学文献出版社2004年版。

[27]中国“三农”形势跟踪调查研究组、中汉经济研究所农村发展研究部编,《小康中国痛——来自底层中国的调查报告》,中国社会科学出版社2004年版。

[28]高宣扬,《布迪厄的社会理论》,同济大学出版社2004年版。

[29]朱国华,《权力的文化逻辑》,上海三联书店2004年版。

[30]孙立平,《现代化与社会转型》,北京大学出版社2005年版。

[31]孙立平,《博弈——断裂社会的利益冲突与和谐》,社会科学文献出版社2006年版。

[32]高宣扬,《当代法国思想五十年》,中国人民大学出版社2005年版。

[33]方汉奇、陈业勋主编,《中国当代新闻事业史》,新华出版社1992年版。

[34]王铭铭,《西学“中国化”的历史困境》,广西师范大学出版社2005年版。

[35]王铭铭,《社会人类学与中国研究》,广西师范大学出版社2005年版。

[36]华荣祥、郑智斌,《电视的尴尬——农村居民电视接触透视》,《中国广播电视学刊》,1999年第3期。

[37]王晴川,《对我国农村电视节目的现状与未来的思考》,《电视研究》,2000年第3期。

[38]叶琦,《政治仪式中的媒介权力——大众传媒对美国总统竞选的影响》,《现代传播》,2001年第1期。

[39]黄旦、韩国飚,《1981-1996:我国传播学研究的历史和现状》,《新闻大学》,1997年春季号。

[40]李青,《对传播媒介权力的思考》,《国际新闻界》,1999年第3期。

[41]贺建平,《仿真世界中的媒介权力:鲍德里亚传播思想解读》,《西南政法大学学报》,2003年第11期。

[42]黄旦,《媒介是谁:对大众传播媒介社会定位的探讨——兼论大众传播研究的社会学框架》,《新闻与传播研究》,1997年第2期。

[43]王怡红,《僵化与断裂——对我国传播学研究思路的反思》,《新闻与传播研究》,1998年第4期。

[44]戴元光,《“三个代表”重要思想与新闻传播理论创新》,《上海大学学报》(社会科学版),2005年第5期。

[45]黄旦,《全球化:中国新闻传播学者的理解与构思——转型期中国媒介研究扫描》,《新闻记者》,2002年第11期。

[46]唐华,《从文化背景和媒介功能看电视谈话节目的现实困境》,《传播艺术与艺术传播》,2000年第1期。

[47]喻国明,《大众媒介公信力理论初探——兼论我国大众传媒公信力的现状与问题》(上、下),《新闻与学界》,2005年第1、2期。

[48]喻国明,《关于传媒影响力的诠释——对传媒产业本质的一种探讨》,《新闻战线》,2003年第6期。

[49]陈翔,《回顾与批判:检阅媒介功能理论》,《西南民族大学学报》(人文社科版),2004年第11期。

[50]陈翔,《媒介整合社会:建构媒介功能新理论》,《西南民族大学学报》(人文社科版),2004年第4期。

[51]喻国明,《中国传媒业发展的关键与“问题单”》,《新闻记者》,2003年第3期。

[52]张开、石丹,《提高媒介传播效果途径新探——媒介素养教育与传播效果的关系》,《现代传播》,2004年第1期。

[53]潘忠党,《“补偿网络”作为传播社会学研究的概念》,《国际新闻界》,1997年第3期。

[54]温铁军,《不发达地区的资源资本化》,《中国改革》,2002年第9期。

[55]温铁军,《中国的问题根本上是农民问题》,《北京党史》,2004年第5期。

[56]田向东,《布迪厄与社会实践理论》,《社会经纬》,2000年第12期。

[57]谢元媛,《从布迪厄实践理论看人类学田野工作》,《云南社会科学》,2005年第2期。

[58]任中锋,《民生新闻与农民失语》,《新闻爱好者》,2005年第2期。

[59]李继宏,《城乡心理和生活世界——从齐美尔到舒茨》,《人文杂志》,2003年第4期。

[60]孙立平,《社会转型:发展社会学的新议题》,《社会学研究》,2005年第1期。

[61]孙立平,《和谐就是利益表达的规范化和制度化》,《山西师大学报》(社会科学版),2005年第3期。

[62]孙立平,《利益均衡:和谐社会的基本含义》,《发展》,2005年第1期。

[63]潘泽泉,《实践中流动的关系:一种分析视角——以‘礼物的流动:一个中国村庄中的互惠原则与社会网络’为例》,《社会学研究》,2005年第1期。

[64]郑也夫,《在人生观提供者大转换的时代:反省快乐,批判消费》,《博览群书》,2004年第3期。

[65]郑也夫,《信任与社会秩序》,《学术界》,2001年第4期。

[66]郑也夫,《走向杀熟之路——对一种反传统历史过程的社会学分析》,《学术界》,2001年第1期。

[67]郑杭生,《西北农村地区的文化消费:现状及其引导》,《社会》,2004年第7期。

[68]杨敏,《中国特色社会学的理论构建——郑杭生思想评述》,《贵州大学学报》(社会科学版),2002年第5期。

[69]党国英,《非正式制度与社会冲突》,《中国农村观察》,2001年第2期。

[70]戴元光、陆琼琼,《弱势群体在中国社会中的“弱势”》,《中国传媒报告》,2003第3期。

[71]喻国明,《中国传媒业的发展模式与规则再造》,《北京社会科学》,2003年第1期。

[72]周劲,《转型期中国传媒制度变迁的经济学分析》,《现代传播》,2005年第1期。

[73]喻国明,《中国传媒业:洗牌、模式与规则再造》,《郑州大学学报》(社科版),2003年第3期。

[74]杨瑞龙、杨其静,《阶梯式的渐进制度变迁模式——再论地方政府在我国制度变迁过程中的作用》,《经济研究》,2003年第3期。

[75]刘成付、王爱华,《媒介产品使用价值特性分析》,《湖南大众传媒职业技术学院学报》,2005年第1期。

[76]李景成,《中国广电集团化进程与多元化经营的战略选择》,《决策参考》,2001年第11期。

[77]郭赫男,《“注意力经济”时代下的媒体炒作》,《新闻界》,2004第3期。

[78]喻国明,《“渠道霸权”时代的终结——兼论未来传媒竞争的新趋势》,《中关村》,2005年第1期。

[79]喻国明,《“去碎片化”:传媒经营的新趋势》,《视听界》,2005年第4期。

[80]潘忠党,《作为一种资源的“社会能见度”》,《郑州大学学报》(哲学社科版),2003年。

[81]斯蒂文·小约翰,《传播理论》,陈德明、叶晓辉译,中国社会科学出版社1999年版。

[82]加布里埃尔·塔尔德,《传播与社会影响》,何道宽译,中国人民大学出版社2005年版。

[83]尼克·史蒂文森,《认识媒介文化——社会理论与大众传播》,周宪、许均主编,商务印书馆2001年版。

[84]E.M.罗杰斯,《传播学史——一种传记式的方法》,殷晓蓉译,上海译文出版社2002年版。

[85]戴维·阿什德,《传播生态学——控制的文化范式》,邵志择译,华夏出版社2003年版。

[86]希伦·A.洛厄里、梅尔文·L.德弗勒,《大众传播效果研究的里程碑》,刘海龙等译,中国人民大学出版社2004年版。

[87]哈贝马斯,《公共领域的结构转型》,曹卫东、王晓珏、刘北城、宋伟杰译,学林出版社1999年版。

[88]皮埃尔·布迪厄、华康德,《实践与反思——反思社会学引论》,中央编译出版社1998年版。

[89]克利福德·格尔兹,《文化的解释》,上海人民出版社1999年版。

[90]齐美尔,《社会学——关于社会化形式的研究》,林荣远译,华夏出版社2002年版。

[91]齐美尔,《社会是如何可能的——齐美尔社会学文选》,林荣远编译,广西师范大学出版社2000年版。

[92]乔纳森·特纳,《社会学理论的结构》(上、下),华夏出版社2001年版。

[93]詹姆斯·S.科尔曼,《社会理论的基础》(上、下),邓方译,社会科学文献出版社1999年版。

[94]杜赞奇,《文化、权力与国家——1900-1942年的华北农村》,王福明译,江苏人民出版社2003年版。

[95]克利福德·吉尔兹,《地方性知识——阐释人类学论文集》,王海龙等译,中央编译出版社2000年版。

[96]H.孟德拉斯,《农民的终结》,李培林译,社会科学出版社2005年版。

[97]伊曼纽尔·沃勒斯坦,《所知世界的终结——二十一世纪的社会科学》,冯炳昆译,社会科学文献出版社2002年版。

[98]乔治·瑞泽尔,《后现代社会理论》,谢立中译,华夏出版社2003年版。

[99]戴维·波普诺,《社会学》,李强译,中国人民大学出版社1999年版,第8页。

[100]塔尔德,《传播与社会影响》,中国人民大学出版社2005年版。

外文

[1]Max Weber,Economy and Society,New York:Bedminster,1968.

[2]Steven Vago,Social Change,Peking University Press,2005.

[3]Doris A.Graber,Media Power in Politics,Washington,D.C:CQ Press,2003.

[4]Majid Tehranian,Grobal Connunication and World Politics:domination,Development,and Discourse,Lynne Rienner Publishers,Inc.

[5]Edward S.Herman and Robert W.McChesney,The Global Media:the New Missionaries of Corporate Capitalism,Wellington House,1997.

[6]Collins,Conflict Sociology:Toward an Explanatory Science,New York:Academic Press,1975.

[7]Anthony Oberschall,Social Conflict and Social Monvement,Englewood Cliffs,NJ: Prentice-Hall,1971.

[8]Jonathan Turner,A Strategy for Reformulating the Dialectical and Functional Theories of Conflict,Social Forces,53:1975.

[9]Wolf Margery:Woman and the Family in Rural Taiwan,Stanford University Press,1972.

[10]Calefato P,Fashion,the Passage,the Body,Culture Studies,1988.

[11]Ahmad A,In Theory:Class,Nations,Literatures,Oxford University Press.1992.

[12]Alan Swingewood,The Myth of Mass Culture,Macmillan Publish Ltd.,1977.

[13]L.Sklair,Sociology of the Global System,Harvester Wheatsheaf,1991.

[14]Bonard Roshco,News Making,p.5,university of Chicago,1975.

【作者简介】

戴元光,上海大学影视艺术学院副院长、教授、博士生导师,教育部新闻传播学科教学指导委员会委员;

沈荟,上海大学影视艺术学院副教授,博士;

倪琳,上海大学影视艺术学院博士生;

金璐,上海大学影视艺术学院博士生。

【注释】

[1]Austin&Dong,1994;Holland&Weiss,1951;Milburn,1991;Salwen,1987;Stater&Rouner,1996; Sundar,1998。

[2]Austin&Dong,1994;Holland&Weiss,1951;Milburn,1991;Salwen,1987;Stater&Rouner,1996; Sundar,1998。

[3]Johnson&Kaye,2002;Bennett,Rhine,Flickinger&Bennett,1999。

[4]Hovland&Weiss,1951;Berlo,Lemert,&Mertz,1970;Salwen,1987;Whitehead,1968。

[5]Hovland&Weiss,1951;Berlo,Lemert,&Mertz,1970;Salwen,1987;Schweiger,2000。

[6]Gunther,1986;Arpan&Raney,2003;Niven,2003。

[7]Chaffee,Nass and Yang,1991;Viswanath,1988。

[8]Gunther,1988,1992;Bennett,Rhine,Flickinger&Bennett,1999。

[9]Slater&Rounter,1996;Austin&Dong,1994。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。