数字时代的国家形象传播

National Image Communication in a Digital Era

朱振明

论文摘要:

在数字时代,现象的全球化成了传播的特征之一。数字时代的全球化传播并没有使国家形象建设变得更加容易,因为传播的无地点、实时、无边界、互动、市民性、透明、融合等特性使暧昧的传播变得更加困难,冷战式的宣传以及海量信息的轰炸很难适应数字时代的传播语境。任何试图扭曲和克扣信息流量的做法将面对失效的考验。就国家而言,形象建设不仅是去宣传,而是要拿出具体的正面的国家“意象”:政治(如普世价值观)、经济(如商品品牌)、文化(如文化品牌)、安全等,即国家不同领域的品牌意象。这就是说,在传统媒体时代,如果用“宣传”来建设国家形象,那么在数字时代就要依靠“传播”手段来进行;在传统媒体时代,如果还可以采用心理浮夸的方法,那么在数字时代就要实事求是地拿出提高国家形象的“品牌意象”。以此来形成国际集体意识,形成“软实力”。公共外交和品牌化都在强调体现为“软实力”的价值内涵,前者在于说服国外(或国内)目标受众为国家赢得更好的形象和声誉,后者是商品和市场营销学概念的延伸,是提炼和凝聚并使其形象和声誉具体化的手段。随着数字传播技术的发展和传播全球化的展开,以“软实力”为核心的国家品牌战略和公共外交不可避免地融合在一起,藉此形成积极的国家形象。

关键词:数字化传播 国家品牌 软实力 公共外交 国家形象

一、数字化时代的传播

(一)数字化

数字化意味着用数字0和1两个符码对不同版式的讯息(音、视、文本等)进行编码,然后借助传输工具输送到接收终端。数字化实现了从模拟信息向数字信息的转化,并与社会、政治、经济、文化和军事等发生着密切的联系,从而使数字化传播扮演着救世主的角色。

讯息数字化的运用不仅引起了传播领域的根本性变化,而且对人类社会的整体发展产生了深远的影响。数字化传播使以往分离的两个技术领域——传播领域和信息领域融合起来,从而使长期以来在民族的、单一技术的、垄断性质的基础上被隔离的数据内容或诞生于其中的服务从此在各种各样的数字化工具(有线网络、电缆、卫星等等)上在全球自由流动,深刻地影响着人们的思维、生产和生活方式。数字化传播产生的冲击是巨大的,以至于尼古拉·居彦和皮埃尔-阿兰·米埃在2004年提交给法国经济分析委员会(CAE)的报告《信息社会》(La sociétéde I’information)中,把数字革命看成继铁路和电力之后的“第三次工业革命”,认为“数字革命的后果实际上远远超出了经济范畴。因为它改变了人类最根本的特征之一,即传播。数字革命出现在人类活动的所有领域之中:经济、教育、文化实践、社会关系、卫生等。在15世纪中叶,印刷术的发明敲响了中世纪体制的丧钟,开启了现代纪元。5个世纪以后,信息传播技术产生了无可比拟的作用:使大众对大众的传播随时随地都可进行”。[1]随着科学技术的发展,传播逐渐成了组织和管理社会和国家的主要手段,在数字化时代,这种作用得到了进一步加强。

(二)数字化传播特征

数字化时代的传播体具有自身的特点:无地点性、实时性、无边界性、互动性、市民性、透明性、融合性等。[2]正因为这些特点的存在,数字化时代的信息传播被看成改善经济增长、社会重组和国家治理的重要手段。

在对后现代性或超现代性的论述中,与传统的“地点”(place)概念相对的“无地点”(nonplace)概念成了一个分析的关键词,前者常用来描述基于固定地点上的身份界定与归属,后者则用来指晚期资本主义的城市、商场、机场、大型超市。而这种漂浮的流动性的出现很大程度上来自于传播技术的改进。传播技术的进步颠覆并压缩了地理与心理距离,从而强化了公众间的情感联系,20世纪60年代产生的麦克卢汉的“地球村”概念与布热津斯基的“地球城”概念成了这种传播技术发展的注脚意象。每一种远距离传播技术的出现都改变着人们对时间和空间的认识,从而产生新的管理方法、社会生产和组织方式。数字化时代的传播倾向于稀释传统的、沉淀性的身份意义的严格界定,从而为新的身份建构和改善提供了可能性,在缓和文明(或文化)紧张(或冲突)方面起到减压阀的作用。

传播技术不仅颠覆了距离概念,而且也改变了时间的社会计算方式:以此经历了手势时间、书信时间、电报时间、电话时间、广播时间、电视时间、互联网时间。每次时间体制的改变不仅影响着公众对信息流量的接收速度,而且也改变着人们的世界观和生活方式,同时也影响着人们相互间的社会关系,成了媒介社会学的组成部分。对时间和空间控制的每一次飞跃都体现一种新的社会承诺:相互依赖、透明、自由和繁荣。传播的实时性在一定程度上满足了信息的时效性要求,同时减少了信息流量在传播过程中的损耗,促使了信息传播的透明和社会重组的加速,实现身份和形象的即时传播。

数字化技术增强了传播信息的洞穿能力,使民族国家的稳定性边界变得具有通透性,信息借助数字化的传播网络即时传输到世界各地。传统的以地理学为基础的“地缘政治”观倾向于嬗变成网络时代的以想象为基础的“地缘政治”概念,即“想象的地缘政治”——政治借助文化、信仰、情感的地理分布来发挥作用,如“圣战”、“文化帝国主义”。之所以成为“想象的地缘政治”,原因在于社会的发展并没有实现20世纪流行的“终结”话语(如弗朗西斯·福山的“历史的终结”和丹尼尔·贝尔的“意识形态终结”),而且“硬实力”的博弈逐渐趋向于“软实力”的较量。在这里,虽然集体想象难以完全以稳固的地理位置及其居住者的想象为参照,而逐渐从通过网络形成的社区想象中来寻求价值的定位与归属,但不管我们是否愿意,民族国家的领土目前仍是民主操作的历史和功能框架以及界定社会契约的场所。[3]从属于国家边界内的传播系统不再具有向心性,而是具有离心倾向,传播系统被赋予了两种必要性:首先使内部的信息传输更加顺畅以便在外部采取决策,其次提供产生共识的必要素材。[4]因此,数字时代传播的无边界性至少当前为民族国家的身份和国家品牌形象的构建发挥着积极的作用。

“数字化时代”在某种程度上成了“互联网时代”的同义词,意味着传播过程的多种形态和双向性,即互动。数字化为传播过程的互动提供了技术保障,互联网体现着各种传播形态的并存,它将人际传播、群体传播、组织传播、大众传播、分众传播等形态汇聚于一身。通过互联网不仅可以进行开放性的“点对面”的大众传播(如网络电台和网络报刊),而且可以进行“点对点”的人际传播(如电子邮件、网上短信、QQ)、群体传播(如集体聊天室、论坛),以及组织机构或单位的组织传播(如局域网)。这些传播过程就发生在“地球村”之中,民族国家的物理边界对此表现出了通透性,而且传播的互动性为个体、群体等的社会化和认知提供着镜像支持,并促使着社会共识的形成。

在数字化时代,互联网成了传播不可缺少的技术支撑。网络近用为传播的“市民性”提供了可能。这里的“市民性”体现着市民社会(地方的、国家的或国际的)的特征。“市民社会”概念是一个历史性概念,从亚里士多德到托马斯·阿奎纳、黑格尔、马克思、亚当·弗格森、葛兰西、哈贝马斯以及现代的“市民社会”研究者(如米歇尔·爱德华兹、尼卡诺·佩拉和戈蒂埃·皮罗特[5]),每个不同的历史时期都有自己的不同的市民社会构型,但基本上有着以下特征:存在一种市民性联系,一个美好的社会群体,一个公共空间。尤其自20世纪60年代以来,随着全球化的展开,市民社会被看做一种反权力存在形式。这种具有批判性的社会群体的存在不仅质询人权、世界跨国公司战略和环境保护中的非理性,而且为公民新闻的发展提供了社会氛围。传播的数字化提供了技术支撑,到了20世纪90年代,许多社会运动都具有自己的“网络之网”的体验,新闻和信息传播也呈现出了市民性。除了主流媒体之外,出现了能够影响政治议程的非主流媒体:或草根媒体、或公民新闻、或大众的媒体。正因为这些传播特征,致使数字化时代的国家品牌形象建设面对两方面的考验:一方面,民族国家各方面的品牌建设受到监督;另一方面,又为这些品牌建设提供了物理或精神传播渠道,为公共外交提供了网络支持。

“隐私保护”是传播数字化时代令人关心的一个议题,之所以产生这种焦虑的原因在于传播的“透明性”。由于数字时代“社会化媒体”[6]的存在,网民得以交流观点,分享体验,从而形成相应的微观公共舆论。公民新闻的“线人”已深入到各行各业,数字化技术使以往通过想象获得的“意象”变成视听觉刺激,把以往被主流媒体或政府当局过滤的信息、甚至私人信息呈现在普通受众眼前,社会具有透明性。网络时代的透明性使采用“宣传”技巧来谋求某种传播效果的做法出现了不确定性,并有可能走向反面。任何隐性操作将在数字化网络的投射下变得具有可见性。

融合性是数字时代传播的又一个重要特征,20世纪60年代在传播领域出现的“文化帝国主义”批判就解释了传播技术与文化融合所产生的大型跨国公司、大媒体,甚至发达国家的“想象地缘政治”的威力。在数字化过程中,电脑技术、通信技术和媒介信息领域结合在一起。这体现在三个层面上:首先是功能整合,就是通过电脑基信息技术系统把信息进行加工,然后通过宽带通信系统输送给使用终端;其次是工业整合,它通过收买、兼并和战略结盟,来加强电脑、IT工业、通信公司和媒介领域的联系;最后,产品和服务整合,整合的产品和服务使媒体信息内容利用宽带网络基础设施后的形式,它们利用了数字化的投送能力以及互动的个人化服务。[7]这些整合导致的结果是,大量的信息数据库集中在操控传播技术平台和推广能量的集团手中,处于技术弱势的群体有可能嬗变成为纯粹的信息消费者。充足与合适的信息发布在一定程度上成了国家塑造形象的一个筹码。

(三)数字化时代的形象诉求

“现象”的全球化成了数字时代的传播表现之一。对全球化逻辑可能有两种理解方式:一个是全球化,以西方为中心区域、为观念平台、为价值导向;另外就是营造全球传播的一个可以互相信任的平台,在参与全球化过程中就要做很多基础性建设的工作。[8]因此对于融入全球化过程的民族国家而言,不管遵循哪一个逻辑,国家形象建设都是其中必然要做的功课,成绩的优秀与否关乎民族国家是否能成功地融入国际社会。

在传播层面上,数字时代的传播全球化并没有使国家形象建设变得更加容易,而是相反,因为数字时代传播的特征使暧昧的传播变得更加困难,冷战式的宣传以及海量信息的轰炸在方便的信息近用时代逐渐显得有些过时,一味地追求扩大宣传技术装备的做法的确有“欲饱私囊”之嫌。先进的传播工具是一把双刃剑:在信息快速、大范围传播的同时,增加了传播的透明度。“在今天要参与世界经济一体化的竞争,要成为世界上负责任的大国,信息传播过程中的信息本身要相对透明成为一个越来越难以回避的问题,因为信息传播新技术的推广应用使得信息的流动越来越难以控制。”[9]国家实力的增长和国际地位的提升都需要相应的国家形象。国家形象建设如果没有令人信服的国家品牌形象,就很难树立良好的国家形象。竞争实力强的国家通过国家品牌战略来建设“国家(品牌)形象”(如韩国),而有的则通过大众传播来实现“国家形象”建设,这似乎包含着“面子工程”的隐喻。

二、数字时代的国家形象构建

(一)国家刻板形象

不管是积极或是消极的,有关国家品牌的刻板形象和套式话语都深刻影响着人们对其他地方以及那里的人们和产品的看法。这似乎有些不公平,但很难改变这种现状。对一个国家来说,很难说服其他国家及其人民抛弃这些陈旧形象,了解隐含在它们后面的真实情况及其复杂性。尤其在传统媒体时代,信息的来源主要通过主流媒体“把关人”的过滤,这些“把关人”不仅是新闻报刊的“编辑”或媒体老板、企业的负责人,而且是代表国家或政党利益的“政治的、经济的或文化的”把关者。信息的传播流量因传播渠道的不畅通和艰难的信息近用而被打折扣。也不管我们愿意与否,文明(文化)、意识形态以及地缘经济与地缘政治的现实利益冲突也为不同民族国家的形象建设做了物质和精神框定。

就中国的国家形象而言,尽管我国日益意识到国家形象对于国家地位和国家发展的重要性,并且国内加大了对国家形象的研究力度,出现了不少著述,但中国的国家刻板形象似乎没有改观:“在中国全面启动国家公关的今天,《国际先驱导报》发现,海外中国国家形象的传播正面临三重困境。而正是西方对中国政治和经济发展的偏见,以及传统文化的过度传播、现代中国形象输出的不足,共同铸成了海外中国国家形象传播的三重困境,让中国的‘不确定性’在西方世界弥散开来。”[10]即使不引用二手材料,任何人随时随地在谷歌搜索引擎中输入“uncertainties for(of) China”,搜索结果也会令人惊叹。这些不确定性不仅局限于政治、经济、文化,而且涉及军事、环境、社会等,可以说中国的前置定语就被界定为“不确定的”。《日本时报》特约记者KOJI WATANABE在2008年2月7日的一篇刚满千字(英文)的文章《中国未来的五个不确定性》[11]中,一下就列举了五种不确定性:1)中国领导人能否实现党的十七大所提及的把GDP增长维持在8%以上的承诺,并且到2020年把人均GDP增加到四倍?2)中国共产党是否寻求政治改革和/或民主?3)中国的战略意图是什么?4)中国在亚洲将扮演什么样的角色?5)国际体系是否还能继续维持和协调中国的继续增长?我们在此没必要去回答,而是反思如何回答,并且内容是什么或是否能形成软实力。因为做国家形象研究的国际机构已认识到其中缘由:“(中国)国内和国际在主要问题上的差异反映了西方价值观和中国对世界的看法上存在根深蒂固的文化和思想差异,随着中国作为经济超级大国在世界上作用的扩张,这些差异将可能成为摩擦和吸引的根源,最终影响着中国形象的发展。”[12]

因此,现实的中国国家刻板形象就说明了两方面的问题:形象建设不仅仅是利用大众传播工具进行“宣传”,更重要的是要么构成约瑟夫·奈的“软实力”和陈卫星教授意义上的“软权力”的元素品牌化,产生感召力,要么分享国际社会(西方社会)的共同价值观,消除文化和思想的差异。但完全分享西方社会的价值观不是具有中国特色的社会主义的选择,因此在对外传播基础上就要构建具有中国特色的“软实(权)力”品牌。

(二)品牌、国家品牌形象

在数字化时代,随着全球化进程的展开,传播信息实现了多样化,传播渠道也从单向传播转向了市民性的互动传播。这不但增加了传播的流量,而且也增加了透明性。利用“品牌”战略来构建国家品牌形象无疑是理性的选择,这是由数字化时代的传播特征所决定的。

“品牌”经常是和商品营销学联系在一起的概念。对品牌的界定大致分两种情况:“其一,界定集中一个品牌的外表;其二是深层次的界定,它超越了一个品牌的视觉外表,试图抓住它的本质”[13]。做好品牌,是为了显示一个销售商或销售商群体的产品和服务,展示它们与竞争对手的不同。对于品牌存在着以下几种认识:一个所有权符号;一种产生与众不同的手段;一种功能手段;一种象征手段;一种风险减少手段;一种推销产品的捷径;一种合法手段;一种战略手段。[14]品牌有自己的附加值与核心价值,“成功的品牌在面对竞争时能够保持自己的附加价值……品牌存在于产品(消费者和商业之间)和服务领域,甚至也指人(如明星)和地点(如对旅游城市的营销)。品牌也存在于非营利性组织中,如国际公认的慈善组织,如Age Concern, Red Cross, Greenpeace and Oxfam。”[15]也就是品牌已超越了纯粹的商业营销,成为一种吸引消费者或受众的手段。

品牌的附加值常常是情感性质的,是一种概念,如同符号学中的符号概念。人们喜欢玫瑰不只因为它是一朵漂亮的花,关键是它代表着爱情,但这种概念需要玫瑰这个具体的“意象”来表征。“品牌形象是存在于消费者或受众心中的对品牌的感知,差不多是与名声相同的东西,品牌形象可以和品牌身份相配或不配。其范围涉及协会、记忆、期望以及其他和产品、服务及公司相联系的感情。这些感情是人们行为的主要驱动因素,因此在我们谈论国家、城市和地区时,品牌形象就成了一个重要的概念。”[16]“在今天信息超载的时代,强有力的品牌在吸引国外投资和高级人才以及发挥政治影响方面起着重要的作用。”[17]

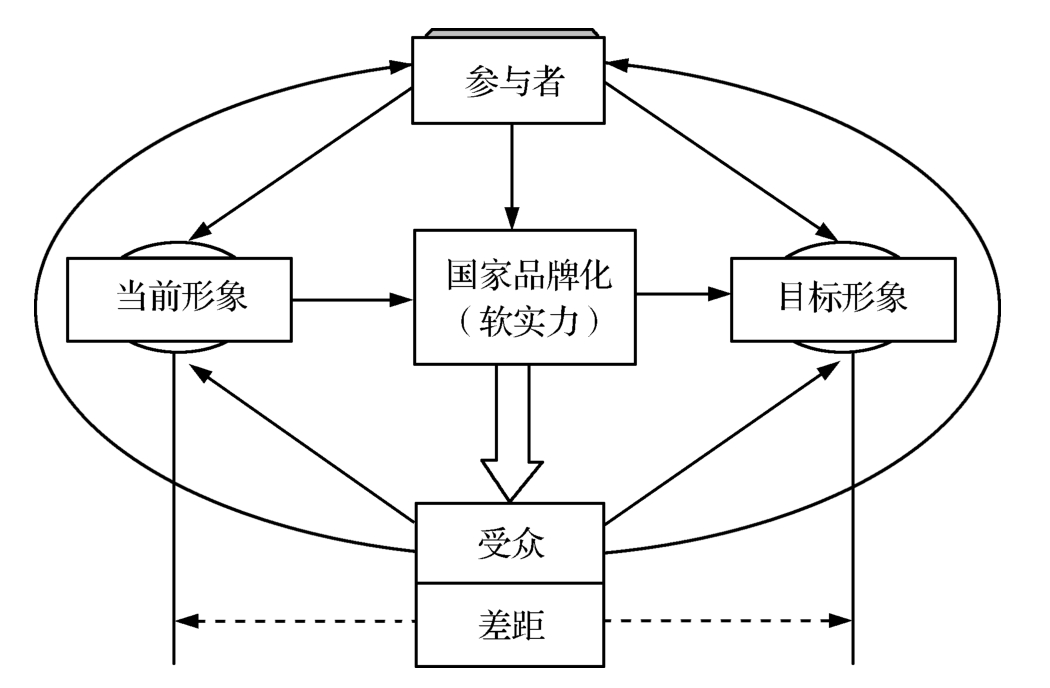

就“国家品牌”而言,Keith Dinnie把其界定为“唯一的能够为国家提供目标消费者所需求的、深深植根于文化中的差异与相关性的多维度元素集合”。[18]“品牌的概念是不变的,即能使一个国家做出一种唯一的且被欢迎的体验承诺的一串价值组合。成功的品牌之所以能够兴旺,原因在于那里的人民能够提供一种反映被承诺价值的行为……治理国家的结构类型以及宗教和社会习惯可以使人们欣赏界定这些价值的界限。通过社会和经济互动,个人可进一步体会到国家的核心价值……要使国家的价值和被承诺的体验明晰化,主要的相关人(stakeholders)都要涉入其中……这些人包括来自政府、商业、非营利性组织、旅游和媒介等组织的代表。”[19]使国家品牌化能够弱化对一个国家的错误理解,使自己能够在目标受众眼中重塑有利的形象。范英在《北大商业评论》中提及的现实与理想的国家形象契合模型就具有建设性意义:

图1:软实力、国家品牌化和国家形象的关系

来源:范英:《软实力与国家品牌形象》,《北大商业评论》,No.10, 2007。

在他看来,“国家品牌推广的一个重要任务就是发现国家现有形象与未来理想形象之间的差距,利用软实力中相关资源进行有效的沟通宣传,促使受众改变对该国过时或错误的印象,接受所宣传的新形象”。[20]

一个强有力和积极的国家品牌能够在全球化的语境中为国家提供重要的竞争优势。建立国家品牌,不仅在于吸引外资、旅游、出口等,而且主要涉及国家在世界上的形象及其地缘政治、经济利益。通过品牌化给国家成功定位,更能够激发它的潜力,特别是摆脱其落后于现实的刻板形象。[21]品牌的重要性更多在于其作为附加值的精神情感,而不是物质表征。[22]在国家战略层面上,用美国学者约瑟夫·奈“软实力”或中国学者陈卫星教授的话来说就是“软权力”[23]。“当一个国家的软实力包含着普遍价值并且它的政策促进他者共享的价值和利益时,将增加自己愿望实现的可能性,因为它生成了吸引与责任关系。”[24]进一步说,对于民族国家身份,国家品牌无疑具有更丰富、更深刻和更具体的文化资源。不管社会的、经济的、文化的产品或服务还是政治理念的机构或制度安排都可借助各自的品牌附加值(或核心价值)形成世界性的感召力,达到提高国家(品牌)形象的目的。

(三)国家品牌形象的建设路径

国家品牌形象建设不只是通过大众传媒来传播,还要有具体内容。在数字化时代,一味的宣传只是冷战时期做法的延续,信息通过“把关人”的误导来传递。现在数字网络成了公众介入传播的主要手段之一,出现在网络上的不仅仅是主流媒体的声音,还有非主流的诉求(如市民新闻等),何况国内和国际市民团体(如NGOS)也拥有自己的传播工具,而且产生的影响越来越大。任何试图扭曲和克扣信息流量的做法都将面对失效的考验。仔细研究我们有关中国国家形象建设的作品,从中不难发现,大多数作品把国家形象的缺失归因于宣传力度的不够,很少涉及国家的品牌建设:或文本分析、或制度环境、或受众、或传播技巧、或传播技术,即仍然囿于美国式的大众传播的范畴,忽视“有特色的社会主义”的现实前提。反过来,即使从大众传播的角度出发,我们也忽视了传播的内容:传播什么?泛泛而谈的形象或是具有明确“意象”的政治、经济、文化或外交品牌?“我们都知道,‘美国’和‘美国制造’代表着个人自由和繁荣;爱马仕丝巾和薄若莱新酒意味着法国的生活艺术;梅赛德斯-奔驰显示着德国的高效率和可靠性。事实上,品牌和国家常常出现在世界消费者的心中。例如,在很多方面,微软和麦当劳是最明显的美国外交家之一,这就像诺基亚是芬兰派往世界各国的一个使者。”[25]“近日,美国某网站进行了亚洲男人国际形象调查,结果显示一贯被认为有大男子主义的日本男子形象,远远好于其他国家,被喻为亚洲最有智慧的群体。”[26]这恐怕与质量好、技术含量高的日本商品品牌是分不开的。数字化时代的传播特征已表明,现在已不是冷战时代,信息的流动不是由某些人来掌控,而是逐渐形成了市民传播,即信息借助互联网技术逐渐流动在市民社会之中,在市民之间形成了公共舆论,纵然报纸、广播电视等传统媒体依旧是主要的传播工具。受众或意见领袖不再仅仅听取我们的广播电视和报纸如何说,而且信息随手可得。因此国家形象建设不仅是去宣传,而是要拿出具体的正面的国家“意象”:政治、经济、文化、安全等。如中国经济实力的增长,这是任何带有意识形态的宣传都无法掩盖的事实,但消极的品牌“意象”也无法说服和消除他者的疑虑。韩国《文化日报》评论员Kim Hoipyung在网络杂志Korea Focus上撰文《处于十字路口的韩国国家形象战》(Korea’s National Brand Campaign at Crossroads),在提及美国遭遇的形象尴尬之后,写道:“另一个世界超级大国中国的形势也不妙。中国努力通过2008年的奥运会来树立一个文化大国形象,但因发现中国大范围的牛奶(甚至婴儿奶粉)中含有工业化学品三聚氰胺而遭到毁灭性打击。”[27]世界对中国食品安全的抱怨最终以中国自己孩子的健康为代价做出了验证。

对于国家品牌形象的建设路径而言,这是一个多维度的建设工程:经济目标、文化目标、政治目标、传媒目标。不能像美国地缘政治学先驱尼古拉·斯派克曼(Nicholas Spykman, 1893~1943)于1942年在一份报告中就法国在拉美的影响所写的那样,“法国对有教养的葡萄牙和西班牙裔美洲人来说是思想和艺术的源泉,对它而言,花很少努力就可维持这种优势……法国占据着很好的文化地位,但除此之外,在政治和经济方面无足轻重。”[28]建立国家品牌形象,就是要建立构成“软实力”元素的品牌形象,即政治的、经济的、文化的品牌意象。这样做,就要“在硬实力的平台上把自己的物质能力和价值理念相结合,产生出国际公共形象的感召力”,[29]使不同领域的品牌具有自己的核心价值。具体而言,在政治层面上,“要融入国际主流社会,甚至成为负责任的大国,就要对现存的国际主流价值观有一个态度,甚至公开表明价值观的差异;如果对现存的国际主流社会价值观表示默认,那就做得好一点”。[30]即如上文所说,要么接受国际社会价值观,要么创造自己的价值观品牌。在经济层面上,就要加强商品和经济组织品牌建设,就是要有自己的“波音”、“空中客车”、“奔驰”、“硅谷”、市场经济等。在文化层面上,充分利用自己的文化元素,塑造文化品牌,不能只笼统地去宣扬“自己的文化博大精深”或“文化精髓”,更不能盲目地自鄙和批判,要有自己的“好莱坞”、“漫画”等。在媒体层面上,建立强有力的媒体品牌,有自己的CNN、BBC、VOA等,而不是讲究量的叠加。丰富的传播工具并不意味着传播的成功,冷战后铁幕双方的“宣传战”给出了启示:美国的质量优势相对苏联的数量优势而胜出。阿芒·马特拉在分析美国和苏联的对播后指出,“苏联对外广播的语言多元性并没有使单一的政治宣传套话得到回报——如,莫斯科电台在1970年对非洲每周用15种语言播送235个小时,而美国之音只用了4种语言播送130个小时。甚至在美国新闻署的顾问们看来,苏联媒体的处境越来越不妙,除了被征服的居民,它们已不再有意义。”[31]总之,作为国家治理者,要具有品牌意识,因此有的西方学者认为,“传统的外交正在消失。为了在未来更好地完成自己的工作,政治家必须在品牌管理方面训练自己。”[32]

全球化意味着国家之间要相互竞争来吸引投资者、游客、消费者、移民、媒体及他国政府的注意、尊重和信任。强有力的积极的国家品牌形象为国家提供了重要的竞争优势,特别是开发一个现实情况与以往刻板形象差距甚远的国家的潜力。在全球化背景下,数字时代的传播特征和国家形象的品牌化使公共外交成了形象传播方式的合适选择。

三、国家形象传播的实现方式

数字化和全球化成了传播和社会发展的趋势和特征,也就成了我们研究国家形象传播的重要参照。传播的数字化促使非国家性传播者的出现和多元化,全球化导致全球社会的融合。在和平与发展成为当今世界的两个主题的情况下,民族国家间的博弈不再仅靠“硬实力”,而是走向“软实力”,国家形象的传播主体也逐渐走向“国家-传播者”和“非国家-传播者”共存的局面。因此在国家形象建设中,冷战式的“对外宣传”已显得过时,这不但涉及对“概念”应用的反思,而且还涉及对外传播方式的修正。

(一)传播概念的转换:从“宣传”到“公共外交”

“宣传”不仅是西方国家早期的一个传播概念,而且也是我国目前对外传播方面的一个纲领性的流行词,常常出现在政府文件、学者论著以及大众传媒之中。但这个起源于西方宗教传播的概念,经过时间的流逝和意义的变迁与沉淀,特别是经过二次世界大战中“心理战”的修正,在西方嬗变为一个贬义的表达。“‘宣传’一词仍旧意味着某种邪恶的东西;常常包含着‘撒谎’、‘欺骗’和‘洗脑’……因此普遍认为,宣传是政治躯体上的癌症,它操纵着我们的思想和行为,应当不惜一切代价地回避。”[33]美国学者莱尔德·威尔科克斯(Laird Wilcox)也从大量的著作中选编了1120多条有关“宣传、说服和欺骗”的摘录,在这里“宣传”呈现的基本含义是“思想控制”[34],一种意识形态的操作方法。不过,在中国的传播领域,“宣传”概念似乎没有过多的“贬义”:或宣传布达,或向人讲解说明,或传播、宣扬。在线《汉典》把宣传解释为“向人讲解说明,进行教育;传播,宣扬”。[35]这就出现了中西方对“宣传”的理解差异,“propaganda”和“宣传”的语言内涵在此失接。我们经常传播和称颂的概念正是西方社会所避讳的东西。这就是说,在传播过程中,要注意区别不同文化对传播概念的理解,从中找出合理的传播话语和传播方式。

在传播过程中,对概念的界定是十分必要的,因为“在概念界定的后面是新的真理体系、新的权力行使方式和新的人类社会整合方式在发生作用”。[36]这是法国著名国际传播学者马特拉的观点。马特拉拥有第三世界和发达国家的学术和社会活动经历。英国著名传播学者尼古拉·加汉姆在马特拉的《文化反对民主?》的英文版前言中认为:马特拉拥有着发展中与发达国家的双重视角,并没有局限于第三世界主义论(third-worldism)或西方中心主义观点。[37]在国际传播领域,正是这样的学术视角使得他在经历概念界定层面的纷争之后,坚持认为符号学领域的斗争是理解传播的重要挑战之一,因为“它(符号学)是社会控制的一种方式:政治的界定从语言开始”。[38]

因此,如果民族国家想融入世界,就需要找到与西方接轨的传播学“概念”,采用西方社会的话语方式来表达我们的思想,尤其在树立国家形象方面,要借鉴西方社会的形象建立模式和文字游戏来创造性地描述自己的形象,而不是“宣传式”地建立,“千万不能把我们国内的政治宣传概念套用在对外传播中”。[39]

数字化时代的传播特征和社会的市民性特征要求在树立国家形象时,不能仅靠政府对外的宣传灌输,而要走向公共外交。在谈到“宣传”和“公共外交”的差异时,从事美国外交20多年的约翰·布朗(John Brown)写道:

“公共外交处于最好的状态,意味着:

·向外国受众提供一个国家外交政策和生活方式的真实展示和解释,

·鼓励国际理解,

·倾听并进行对话,

·客观地展示国家在海外取得的成绩,包括文艺。

宣传处于最坏状态,意味着:

·常常以循环和口号的方式向受众强加讯息,

·‘妖魔化’外部世界,认为自己颂扬的国家永远正确,

·使复杂问题简单化,包括历史,

·扭曲真相或深思熟虑地撒谎。”[40]

因此,用“公共外交”概念代替“宣传”来构建国家形象无论从学术角度或是从实践观点来看都具有合理性。从西方(主要是美国)外交思想的演变中,我们看到的正是外交手段随着传播技术的演变而不断进行修正:美国战略思想家布热津斯基的“网络外交”是电子网络化传播的结果[41],约瑟夫·奈的“软实力”又是网络外交的衍生物[42],“公共外交”虽然是传统外交的延伸,但数字时代的传播网络化又为“公共外交”提供了新的广阔天地。

(二)数字时代的公共外交

普遍认为,“公共外交”(PD)概念由美国外交官埃德蒙·吉勇(Edmund Guillon)于1965年首次采用。从此以后,“在美国被用来描述跨国文化宣传和新闻管理活动。在1997年被美国国务院界定为‘试图通过理解、鼓舞和影响外国受众来促进美国的利益’……该词在一定程度上就是宣传,但是美国希望回避‘宣传’的负面含义来描述美国新闻署和和美国之音的活动。”[43]实际上,公共外交不只是把“宣传”变成了西方社会可接受的概念,并且是传播世界化过程中对传统外交的进一步深化。从广义上讲,公共外交不但可用来构建国家品牌形象,而且可以扩展到某个组织形象、声望以及合法性的建立,即新公共外交。

在南加州大学的Annenberg学院的“公共外交研究中心”网站上,美国的学者们对“公共外交”做了概括性的描述。“近几十年来,公共外交已经广泛地被看做主权国家与其他国家公众进行交流的透明手段,它旨在影响海外公众以促进国家的利益和实现自己的外交政策目标。按照传统观点,公共外交被看做国家-国家外交活动的一部分。此种意义上的公共外交包括下列活动:学术交流,语言训练,文化活动和交流,广播和电视的传输。这些活动常常强调提高输出国的形象或声望,以此来塑造接收国的政策环境……近年来,特别是自‘9·11’之后,公共外交吸引着世界各国学者和实践者的更多的注意……近年对公共外交关注的增加得力于其他领域概念的发展。营销学和公共关系概念(如品牌化)被公共外交学者用来表述国家、地区和城市。同样,国际关系学者约瑟夫·奈的‘软实力’成了公共外交研究的核心概念。”[44]随着传播技术的发展和全球社会的整合,旨在为民族国家获得良好形象和国际利益的传统外交已不能适应当前的形势,出现了官方外交之外的公共外交(甚至新公共外交)。公共外交的界定很多,难以全部描述,但共同特征在于:公共性、互动性、目的性。公共性表现在外交活动有官方或非官方行动者来执行,互动性体现为数字时代的外交的传播方式,目的性在于提高自己的形象和获取外交利益。

由于公共外交的三特征(公共性、互动性、目的性)的存在,数字化时代的传播就为此提供便利的技术平台。“公共外交是宣传的委婉语,但信息在开放社会(并且在封闭社会)中扩散使政府在信息控制方面变得更加困难,任何歪曲信息的企图最终都会暴露,因此对政府变得更加怀疑。”[45]因此,作为英国前首相布莱尔智囊的“外交研究中心”主任Mark Leonard在论述公共外交时就强调“推销真相”。这是说,在数字时代的“公共外交”更要注重真实性,这是由数字时代的传播特征所决定的。另外,公共外交和品牌化都在强调体现为“软实力”的内涵,前者在于说服国外(或国内)目标受众为国家赢得更好的形象和声誉,后者是商品和市场营销学概念的延伸,是提炼和凝聚并使之形象和声誉具体化的手段。因此,在国家品牌形象方面,公共外交成了有效的实现方式。

数字时代不仅继续强化公共外交的作用,而且开拓了虚拟空间中的外交潜力。如果说传统的公共外交注重非国家的部门、社会组织、定居国外的社区、旅游或民间文化组织、NGO组织,那么在数字时代,不但要利用网络进行信息管理、传播信息(如在线媒体)和建立联系,而且还要注重数字网络虚拟空间中的战略性传播,以真实的品牌来形成网络公众的集体意识,并以此形成必要的意见领袖,传播合适的品牌形象,以至于国家品牌形象。这就是说,公共外交不再仅仅局限于社会网络(如学术交流、文化交流、文艺演出等)来实现,而且还借助传播的数字化网络和市民化渗入微观社会层次——个体的思想意识形态(ideology)或智力状态(mentality)建构:如网络受众从网络信息构建的虚拟社会中培养自己的认识和价值观,因为在网络空间中靠信息作为联系纽带的无国家边界的社区团体逐渐形成了自己的集体意识,成为评判社会或国家形象的一支重要力量。

(三)协调性

任何负责任的政府都代表自己的人民、机构和公司来关注自己国家的国际形象,并努力发展出符合自己特征的管理策略。国际社会和全球化整合、传播技术的发展以及传播的世界化要求国家形象的建设者在行动方面更具协调性,尤其是在数字化时代。就协调性而言,基本存在以下几种情况:制度、行动者、过程、效果和目标等方面的协调。

在制度方面,要内外有别,即国内和国际有所差别。例如,中国国内的“宣传”基本上属于政府行为,媒体是人民和党的口舌,目的在于巩固党的执政地位。但“我们的国际传播体现更多的是中国特色,政治性、政策性非常强……基本上属于政府行为”。[46]英文网络杂志《马拉西亚局内人》(The Malaysian Insider)的一篇题为《北京想使全世界听到和相信它的国家媒体》的文章中写道:“Pew Global Attitudes去年的形象调查可能使他们(中国政府)更加担心。因为77%的被访的中国人认为自己的国家在国际上受到欢迎,可是被抽查的23个国家中只有7个这样想。”[47]另一个国家调查机构Future Brand在《2008年国家形象排行榜》中分析中国的国家形象后也认为“(中国)国内欲建立的成为超级大国的形象与国际上对其品牌形象认识的保留形成了鲜明的对比。”[48]这就是说,在树立国家形象方面,内外政策应当有差别,不能用国内的政治策略来对待国外的受众。尤其是在数字化时代,甚至对国内的政策也应当随着传播网络的普及而有所调整。

在行动者方面。公共外交的行动者主要涉及非国家性的外交,各个领域的交流都在围绕自己的利益展开,如旅游协会向国外游人和商人推销自己的国家、投资代理向外国公司和投资者推销自己的国家、文化组织与其他国家建立文化联系并推销国家的文化和教育产品、公司向国外推销自己的产品和服务,甚至外事部分向国外公众表述自己的外交政策来树立国家形象,等等。这些非官方的文化或商业机构不能独立行动,要有一定的协调性,不能传播有关国家的相互冲突或矛盾的信息。这就要求国家有一个和谐的政治、经济、文化品牌战略,为各领域的品牌建设提出目标。不仅要进行国内协调,还要关注国际上的协调。在数字化时代,这种协调性更加体现为传播网络中信息的实时交换和信息的相互反馈。

在过程方面。要树立国家的品牌形象就要有自己的数据库、目标受众、技术近用、目标。在外交中,“信息往往是外交两个基本任务的原材料:告知和协商。两种情况下,优势常常在能够更好地运用先进技术来收集并为决策加工数据的一侧。”[49]这就是,在数字化时代如何更好地建设各领域的品牌数据库,并显示它们所拥有的价值和世界普遍价值的重合性。充分利用媒体的相互补充性(广播、电视、报纸、网络)来构建国家的形象。对于数据的传播不仅要以发达国家为目标受众,更要关注发展中国家,因为我们需要建构自己的公共外交中的同盟者,维护自己国家在国际上的形象。美国互联网协会会长Don Heath说,“如果美国政府试图规划一个方案来传播自己资本主义品牌和强调自己的自由主义,它就不能发明出一个比互联网更好的模式。”[50]但互联网并不能适应世界上的各个地区,这就要协调传播技术支撑在不同地区的分配:或广播、或电视、或互联网、或手机等,并关注不同地区、国家受众的差异性。

在效果与目标方面。品牌化和公共外交意味着传播效果的产生。树立国家的品牌形象除了品牌建设之外,关键是看通过传统外交和公共外交所取得的效果。这就需要一定的调研机构来负责调查自己国家品牌核心价值的传播效果是否符合预期目标。换句话说,要提高“倾听”世界公众的能力,提前了解自己的作为或政策在世界上可能遇到的反应和抵制,做到及时的协调,不能总是来“马后炮”。

四、结语

数字化时代的传播特征(无地点、实时、无边界、互动、市民性、透明、融合等)要求在树立国家形象的国内和国际传播过程中采取合适的品牌化战略,借助公共外交和网络化传播来实现预期目标。品牌化战略和公共外交手段的接合是传播和社会全球化背景下的应有形象建设的合理性选择,品牌化提供了构建国家形象的核心价值体系内涵,公共外交推荐了传播这些价值观的有效途径。二者的结合,不仅是现实建设的合理要求,也是对一些国家成功经验的借鉴。对于品牌化建设,虽然国家的品牌化和再品牌化是一种引起争议的高度政治化活动,并且有关品牌化的词汇可能表现得玩世不恭和狂妄自大,但在构建国家品牌时存在着真实性;它要求的是对国家文化现存价值的放大,而不是制造一种虚假的承诺。”[51]这就要求我们避免把国内的政治宣传套用在品牌形象建设上,避免上纲上线,以“全球-地方化”的务实话语来进行传播和放大民族国家(品牌)形象的价值内涵。

〔朱振明系中国传媒大学国际传播研究中心讲师〕

【注释】

[1]Nicolas Curien& Pierre-Alain Muet, La sociétéde I’information,La Documentation française.Paris, 2004,p.10.

[2]“草根新闻(grassroots journalism)是公民创造媒介现象的一部分,是实力、复杂性和力量不断增长的全球对话的组成部分。当人们能表达自己时,就去表达。当能够使用这样廉价的强大工具时,就很快近用新媒体。当接触极具潜力的全球受众时,他们就改变世界。”Dan Gillmor, We the Media, O’Reilly, 2006, pxv。描述公众参与新闻和信息传播的词汇众多,如civil journalism, public journalism, participatory journalism, citizen journalism, democratic journalism,但都有相同之处:公众不仅仅是受众,而且是新闻和信息的生产者,参与的目的在于提供和传播独立的、公正的、可靠的相关信息。“这些是大的电视台、出版商、音乐大公司……它们构成了我们一般所说的大众传媒(mass média)……我所说的‘大众的媒体’(média des masses)是指网络表达的新的海量传播方式。大众媒体采用协同制作的数字联络与交换技术,逐渐取代一些传统的媒体(电视、广播、出版、通信、广告……)。”Joel de Rosnay et Carlo Revelli,La révolte du pronétariat:Des mass média aux média des masses, Fayard, 2006,pp.12~13.虽然这些概念描述存在着差异,但都体现着信息传播的市民性,一种反权力的象征内涵。

[3]Armand Mattelart, Histore de la sociétéde I’information, La Découverte, 2001, p.107.

[4]Armand Mattelart, Télévision, enjeux sans frontières,PUG,, 1980,p.222.

[5]Michael Edwards,Civil Society, Polity Press, 2004;Nicanor Perlas,La sociétécivile, le 3e pouvoir.Changer la face de la mondialisation,Yves Mihcel, 2003;Gautier Pirotte, La Notion de SociétéCivile, La Découverte, 2007。

[6]“社会化媒体”(social media)一般被理解为新型在线媒体的总称,具有以下部分或全部特征:参与性、开放性、对话性、社区性、连通性。在形式上可表现为:社交网络、博客、维客、播客、论坛、内容社区、微博客(microblogging)等。What is Social Media?An e-book by Antony Mayfield from Icrossing,pp.5~6.总的来说,“社会化媒体”概念用来描述在线传播技术和实践,人们用来分享体验、观点、意见与洞见。

[7]Terry Flew, Newmedia:An Introduction, Oxford University Press, 2002, pp.18~20.

[8]《陈卫星教授谈国际传播与国家形象的关系》,载刘继南、何辉等:《中国形象——中国国家形象的国际传播现状与对策》,中国传媒大学出版社2006年3月版。

[9]《陈卫星教授谈国际传播与国家形象的关系》,载刘继南、何辉等:《中国形象——中国国家形象的国际传播现状与对策》,中国传媒大学出版社2006年3月版。

[10]李童:《海外中国形象面临三重困境》,新华网(2009-02-03 09:39:06),来源:《国际先驱导报》。

[11]KOJI WATANABE,“Five Uncertainties about China’s Future”,The Japan Times, Feb.7, 2008.http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/eo20080207a1.html.

[12]Country Brang Index 2008:Insights, Findings& Country Rankings, issued by FutureBrand,p.43.

[13]Keith Dinnie, National Branding:Concepts, Issues,Practice.Elsevier Ltd, 2008, p.14.

[14]Lesilie de Chernatony&Malcolm H.B.McDonald,Creating Powerful Brand:in Consumer, Service and Industrial Markets, 3rd edition,Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2003, pp.41~49.

[15]Lesilie de Chernatony&Malcolm H.B.McDonald,Creating Powerful Brand:In Consumer, Service and Industrial Markets, 3rd edition,Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2003, p.25.

[16]Simon Anholt,Competitive Identity:The New Brand Management for Nations,Cities and Regions,PALGRAVE MACMILLAN, 2007, p.5.

[17]Peter van Ham,“The Rise of the Brand State:The Postmodern Politics of Image and Reputation”,Foreign Affairs, October 10, 2001.

[18]Keith Dinnie, National Branding:Concepts, Issues,Practice.Elsevier Ltd, 2008, p.15.

[19]Keith Dinnie, National Branding:Concepts, Issues,Practice.Elsevier Ltd, 2008, p.16.

[20]范英:《软实力与国家品牌》,《北大商业评论》,No.10, 2007。

[21]Keith Dinnie, National Branding:Concepts, Issues,Practice.Elsevier Ltd, 2008, p.19.

[22]Lesilie de Chernatony&Malcolm H.B.McDonald,Creating Powerful Brand:in Consumer, Service and Industrial Markets, 3rd edition,Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2003, p.15.

[23]软实力:“一个国家的软实力主要来源有三种:它的文化(在一些地方对他者产生引力),它的政治价值(当在国内和国际实行时)以及它的外交政策(当被看做具有合法性与权威的时候)。”Joseph Nye,Jr.Soft Power:The Means to Success In World Politics, PublicAffairsTM, 2004, p.11.陈卫星教授认为“软权力包括三个方面的要素:第一是价值标准,如西方的自由、民主和人权,这是指政治伦理方面的东西。第二是市场经济,就是指一个开放自由的市场经济体系。第三是西方文明,如在教育、大众传媒、宗教方面的影响力。”“软权力和品牌竞争”,载《总裁》杂志,2005年第10期。

[24]Joseph Nye, Jr.Soft Power:The Means to Success In World Politics, Public Affairs TM, 2004, p.11.

[25]Peter Van Ham,“The Rise of the Brand State:The Postmodern Politics of Image and Reputation”,Foreign Affairs, October 10, 2001.

[26]李静:《亚洲男性国际形象考察》,《世界新闻报》:http://gb.cri.cn/12764/2009/01/16/145s2397804.htm。

[27]Kim Hoi-pyung,“Korea’s National Brand Campaign at Crossroads”,Korea Focus, http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=102219.

[28]N.J.Spykman, America’s Strategy in World Politics, The United States and the Balance of Power, New York, Harcourt,Brace&World, 1942, p.233.

[29]陈卫星:《北京奥运的传播姿态》,2008年9月12日在伦敦大学“北京奥运会”研讨会上的论文演讲。

[30]《陈卫星教授谈国际传播与国家形象的关系》,载刘继南、何辉等:《中国形象——中国国家形象的国际传播现状与对策》,中国传媒大学出版社2006年3月版。

[31]Armand Mattelart, La Mondialisation de la Communication,PUF, 1996, p.56.

[32]Peter van Ham,“The Rise of the Brand State:The Postmodern Politics of Image and Reputation”,Foreign Affairs, October 10, 2001.

[33]Nicholas J.Cull et al.PROPAGANDA AND MASSPERSUASION:A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present.ABC-Clio Inc, 2003, p.XV.

[34]Laird Wilcox, Propaganda, Persuasion and Deception:Over 1,120 Selected Quotations for the Ideological Skeptic.2005.

[35]《汉典》:“宣传”http://www.zdic.net/cd/ci/9/ZdicE5ZdicAEZdicA3288140.htm。

[36]Armand Mattelart(avec M.Mattelart),Penser les médias,La Découverte, 1986, p.260.

[37]Armand Mattelart et al.International Image Markets:In Search of an Alternative Perspective(La Culture contre la Démocratie?L‘audiovisuelàI’heure transnationale, 1983), Comedia Publishing Group, 1984, p.1.

[38]Armand Mattelart,Entrevue dans Le Monde, 1 février 2002(propos recueillis par Stéphane Mandard).

[39]《陈卫星教授谈国际传播与国家形象的关系》,载刘继南、何辉等:《中国形象——中国国家形象的国际传播现状与对策》,中国传媒大学出版社2006年3月版。

[40]John Brown,“Public Diplomacy& Propaganda:Their Difference”, American Diplomacy, September 16, 2008.http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2008/0709/comm/brown_pudiplprop.html.

[41]Armand Mattelart,La mondialisation de la communication, La Découverte, 1996, p.79.

[42]Armand Mattelart,“Qui contrôle les concepts”, Le Mone Diplomatique, Aout 2007.

[43]Nicholas J.Cull et al.PROPAGANDA AND MASSPERSUASION:A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present.ABC-Clio Inc, 2003, p.327.

[44]“What is Public Diplomacy?”http://uscpublicdiplomacy.org/index.php/about/what_is_pd.

[45]Mark Leonard,“Diplomacy by Other Means”, http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=7&paper=1062.

[46]《陈卫星教授谈国际传播与国家形象的关系》,载,刘继南、何辉等:《中国形象——中国国家形象的国际传播现状与对策》,中国传媒大学出版社2006年3月版。

[47]“Beijing Wants State Press to be Heard, to be Believed, around the World,”Febreary 26, 2009.http://www.themalaysianinsider.com/index.php/world/18913-beijing-wants-state-press-to-be-heard-and-believed.

[48]2008 Top Country Brand Ranking issued by Future Brand, p.48.

[49]Wilson Dizard, Digital Diplomacy:U.S.Foreign Policy in the Information Age,Praeger Publishers, 2001, p.5.

[50]Wilson Dizard, Digital Diplomacy:U.S.Foreign Policy in the Information Age, Praeger Publishers, 2001, p.4.

[51]Keith Dinnie, National Branding:Concepts, Issues,Practice.Elsevier Ltd, 2008, p.18.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。