第一节 民营报业发行经营的行业环境

民国以来,随着种种国民教育活动的勃兴,民众的受教育水平和知识素养得到一定程度的提升,尤其在上海这样渐趋现代化的都市,阅报已成为市民日常生活中的文化消费风尚。“今假定我国各种定期出版物平均销千份,则读者即有百万人,在我国教育未普及如此,不能不以此稍自庆幸也”(3)。但整体来看,到1920年代末期大部分民众尚未受过普通教育,全部人口中只有5%识字者,有95%则为目不识丁者,所以报纸读者尚占极少部分。(4)邵飘萍曾论及当时国民素养对于报纸发行的影响,具体表现在“根本上曾受教育者少,故新闻纸之迎合多数读者极为不易;脑筋不受刺激,用力而未必立见功效;惰性之粘着甚固,已阅甲新闻者不愿易乙新闻;对于政治问题、社会问题漠不关心,务求速知新消息之必要”(5)。可见,在教育尚未普及、民智远未开启的时代,报纸发行无疑面临着极大难度。

除此之外,民国报纸发行的行业环境同样受到多方面条件的制约。学者王润泽如此概括民初报纸发行情形:“报馆的发行受各方面的制约比较大,在本埠易受报贩势力辖制,在外地易受代销处蒙蔽,在政府部门则受邮局发展速度和范围的局限等,所有这些报馆都难以控制和作为。而报馆自身的发行部门,作用也十分有限。”(6)至20世纪30年代,这种情形基本没有多大改变,但报馆已经认识到自主发行的重要性,并在自主发行模式和策略上进行了有益的尝试和探索。

一、报纸发行定价

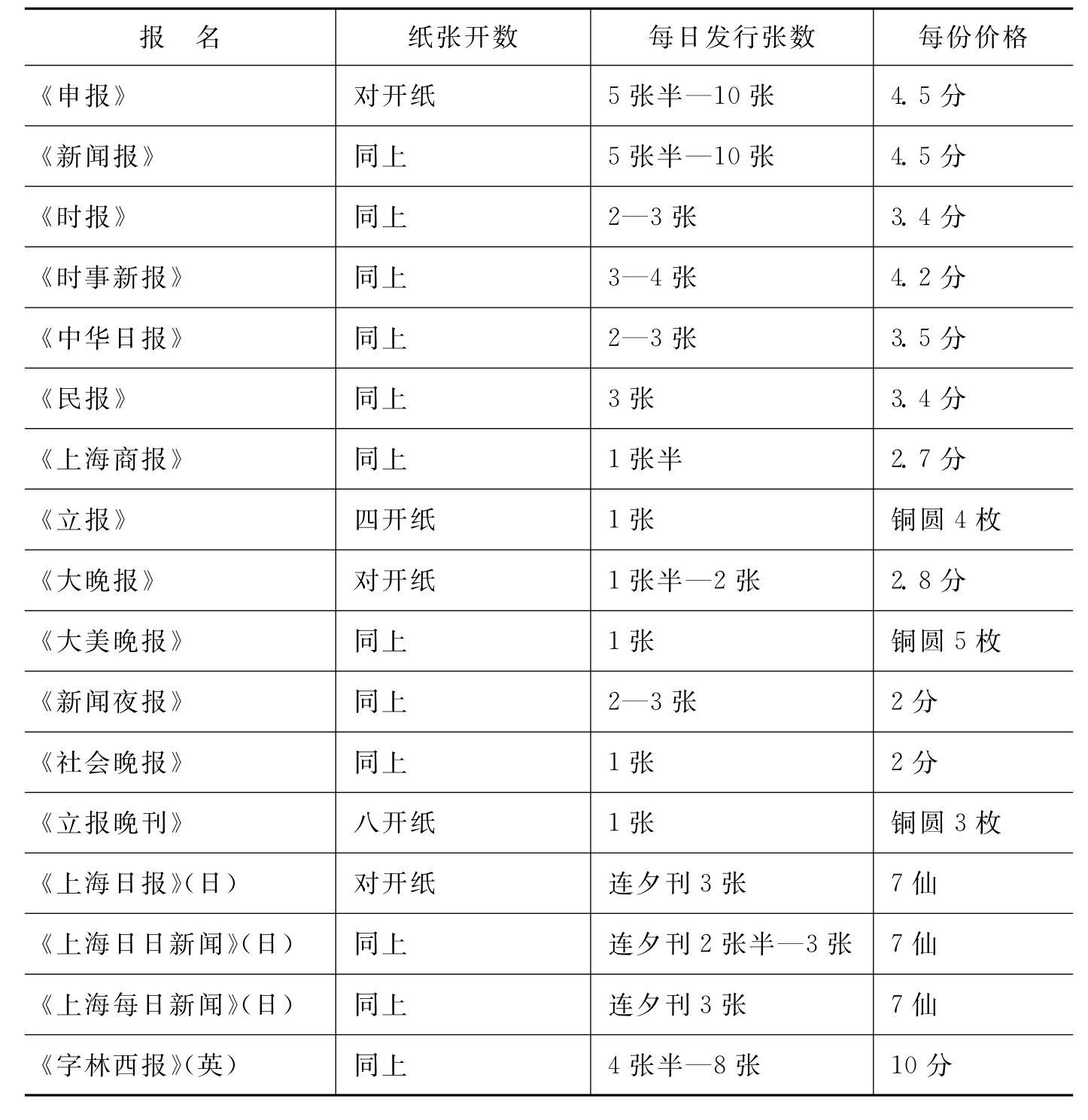

民国初期,报纸售价较高和民众消费力的低下阻碍着报纸的销路。1918年10月10日《申报》曾报道其报价的变化:“……宣统三年8月起,中国境内(全年逐日)改为12元,与日本同。民国五年起,欧美各国全年又改为25元半,半年12元6角。”(7)到1926年9月1日,“《申报》将一直稳定的定价由大洋3分涨到了4分,成为上海价格最贵的报纸”。按照“1928年上海地区统计,工人家庭人均月消费8.2元,所以如果订一份报纸,就相当于一个低收入家庭单个人一个多月的生活费用”(8)。黄天鹏在1930年出版的《中国新闻事业》一书中曾详细论及《申报》的定价:中国境内每月洋1元2角,每3个月洋3元4角,每6个月洋6元6角,全年洋12元8角。日本、朝鲜同(新疆、蒙古每月洋2元1角半)。欧美各国每月洋2元7角,每3个月洋8元1角,每6个月洋16元2角,全年洋32元4角。据此认为“此种定价,以今日人民之购力言,似觉过高,惟报馆因亦视为收入之大宗预算,不得不出此耳”。这种定价与普通人的消费能力相比较,读者负担颇重。(9)到1935年,《申报》每日发行5张半到10张,每份报纸价格已上涨到4.5分。《新闻报》与之相当。(10)可见到了30年代,相比一般民众的消费能力,报纸售价依然显得较为高昂。这无疑限制了报纸的发行量。据1930年之前邮局邮递报纸统计,“以与人口相比例,则报纸最多之地,每9人可阅一份,而最少之地每3万人只阅一份,全国平均每164人阅一份”。(11)与同期欧美日等国情形相比,报纸的普及率尚远远难以望其项背。(12)

表5-1 1935年上海主要报纸定价表

续 表

来源:《上海新闻事业史料辑要》,第64页。转引自王润泽:《北洋政府时期的新闻业及其现代化(1916—1928)》,第272页。

但从报纸的经营收入来看,民国报纸中篇幅少、纸张小、报价高的北方报纸以及一些小报、晚报还能以发行收入维持生存;而篇幅多、报价低的南方报纸就很难靠发行增加收入。(13)如上表所示,1935年上海的中文报纸定价低于英文报纸,这与英文报纸面向的读者群多是收入较高的外国人和社会上层人士有关。相比之下,《申报》《新闻报》的定价则较低廉。拿1926年的《申报》来说,日出数大张,版面最多时达8到10张,当时一大张的成本约1分钱,加上油墨、制版、人工等成本,每份报纸成本约超过大洋1角多,按照当年《申报》的价格4分来计算,通常按照批发给报贩按六五折实收,所得不过2分多,完全不够成本。在这种情形下,就会出现报纸发行数越高亏损越大的现象。因此,若从报纸发行收入和成本核算来看,《申报》《新闻报》的发行收入均无法补偿成本支出,大半须依赖广告收入。因此,从成本和收益的角度考虑,申、新二报均有了控制发行的观念,即报纸发行到一定数量达到利润最大化时,就有意识地不再追求发行量了,否则就是“无效发行”。根据两报的盈利点计算,《申报》大致发行到15万份左右就不再扩大发行了,《新闻报》则在20万份左右。

二、报贩与派报社

民国报纸的发行分本埠和外埠两种,两者均属间接发行。也就是说,报纸的发行大半要借助报贩与派报社。以上海报纸为例,本埠发行的订户部分主要由派报社代送,然后从报馆领取佣金。零售部分多直接由大报贩从报馆批发报纸,再零批给小报贩。当时报贩中也有大、中、小的等级分别,层层盘剥。“这种报贩与派报社因为他不隶属报社也不隶属读者,成为真正的自由职业,所以他们往往不对读者尽应尽的职责,有时还有受人利用与报社为难的事。在大的都市中报贩被少数人操纵的前例过去实在不少”。(14)大约1920年代末,“全上海有九大报贩,一切报纸的批发都需经过他们的手,他们是衣钵相传,别人是不能侵入他们的领域去的”(15)。九大之下有若干小报贩头,他们或是自摆报摊,或是做中间人,从大报贩批来报纸转给小报贩,从中取利。报贩中最下层阶级是在车站街头叫卖的小瘪三。北方报纸发行甚至多为一些流氓报贩所操纵,骗局环生。胡政之曾披露道:“黑龙江有人向上海批发报纸,而当废报纸发售,道远竟不费一文;或挂代售报纸之名,而为他种不正当营业,如贩鸦片等,层出不穷,不胜列举,此报纸发售之情形也。”(16)这些报贩多来源于城市的落魄烟民,或是被撤销的民信局职工,因把持着报纸发行网而得以便捷渔利,且不须多少资本和劳力,获利甚丰。“谈到报馆利益方面,新闻记者终日劳苦之所获,半为报贩所得,十成之红利,报贩得其六七,报馆仅得三四,最多亦不过剖而各半。”(17)由于北方报纸张数不多,因此报纸售卖还不至于亏本,“然实际新闻社所得者不过十之四五,其大半则皆为彼辈之奴隶,而从另一方面观之,此种卖报人亦社会生活问题之一”(18)。南方报纸大都版数多至六七张,则亏空较大,而报贩因此致小康者比比皆是。此种情形下,就连一些民营大报都要屈从于势力强大的报贩,更遑论那些力量弱小的小报。报馆老板虽对此种情势深感头痛,但也无可奈何,无计可施。

为了推广报纸在外埠的销路,报馆通常会在“通都大邑”设立发行分馆,在次要城市则委托该地固有派报社代销。对于设立外埠分馆,多数报馆较为慎重,一般认为确有必要才派专人前往组织,或由该地固有派报社代理分馆事宜。吴定九曾比较分馆和派报社的优势,认为报馆委托外埠派报社代为发行,当为得策。其好处在于,各地风俗人情不同,派报社往往对当地情形较为熟悉,因而办理发行相对驾轻就熟。另外,自设分馆手续烦琐,不如委托固有派报社担任分馆事务更为简易。“派报社为代销新闻纸机关,有一社而代销新闻纸数十种者,其目的虽纯以利益为本位,但新闻社则颇可利用之而使之推广销路。”正因如此,除了报馆与当地有特殊关系且力谋发展外,当时不少报馆都不另设分馆,而是委托当地派报社代办发行事宜。比如,民国时期上海报纸除了《新闻报》《申报》《时报》《时事新报》《民国日报》等几家之外,大多在浙江设有派报社,并不另设分馆。(19)

通常报馆在外埠设立发行分馆均订有章程,一般规定须销报500份以上,而且预缴一个月报费作为保证金,并有一定界域和期限。派报社亦称分销处,一般规定承销每报达10份,也须预缴保证金或凭保人担保。报馆对派报社的收费,通常以报价的7折计算,当然按照派销数的多少酌情给以特定递减的方法,其缴费手续与分馆类同。(20)《申报分馆章程》规定:日认销数必须达到500份以上;分销处自负盈亏;并要在上海当地有保证人,若发生欠款,由保证人承担;每月款项需在下月10日前结清。因此,分馆或派报社“谋各处订阅者之便利,于是外埠皆设分发行所,然因办事费及贩卖人应得利益报酬之支出,更使发行上收入之愈减少矣”。(21)显然,分馆或派报社的设立,一方面可帮助报馆扩大发行和影响,但另一方面因自负盈亏也时常面临着报资难以回笼的风险,甚至出现报费累积拖欠直至报馆亏空被迫关门的情形。

总之,报贩和派报社在本埠和外埠发行中的作用至关重要。但另一方面,这种发行制度实际上增加了读者负担,使报社利益受损,可以说“豢养”了一批居于中间的报贩与派报社。有识之士曾痛斥这种不良现象:“一种对社会影响极大的新闻事业,其发行网操纵在这般人手中,自然极不合理。”(22)并力主在中国创办一个全国性的出版物发行公司,“要以有知识的人作发行工作,代替那些无知无识或有知识而昧良心来只想牟利的书商报贩”。(23)这种设想自然科学、合理,然而在当时也仅是停留在纸面上的理想而已。

三、邮局递送系统

报纸的外埠发行端赖于邮局递送系统,因此邮局系统的发达与否直接影响着报纸在外埠的发行状况。民国时期由于受军阀战争影响,邮路被毁导致不畅、邮件失踪甚至邮差被害的事时有发生,对报纸发行带来很大打击。尤其是1926年中国邮政业经历了“实为开办数十年来最为艰困之秋”。(24)邮政损失最为严重的当属北京地区,其次河南、湖北、云南等地都出现了邮车被劫、邮件迟滞甚至剧减的现象。但沪、浙、徽一带由于受战争影响较小,邮路较畅通,报纸发行相对保持常态甚至出现一定的增长。特别是上海一地的报业繁荣带动了整个国内报纸发行量的上升。

民国时期邮局系统是报纸扩大发行的主要渠道。然而邮局和报馆之间始终存在着不易调和的矛盾,主要表现在以下几方面。

首先,表面上邮政收费标准虽然统一,但地区费用的差距过大导致了新的不平衡。民国成立后国家统一了邮政收费标准,但将邮路分为“轮机(指通火车或轮船)已通和未通”两种,两者的费用差距几乎在10倍以上。而那些“轮机未通”之处恰是边远、闭塞、民智急需开启的地方,但报馆因邮资支出增加、累赔过多而不愿向这些地方发售报纸,结果报纸发行受阻的同时还大大延滞了当地民智的“开启”。

其次,邮局擅自强行多收费用。汪汉溪在《新闻业困难之原因》一文中曾历数邮局之“罪状”:“最可笑者,如清江一埠,小轮行驶已十余年,而邮局强照未通处收费。屡次交涉,则谓该局尚未与该轮局妥订合同,只好仍作未通处收费。诸如此类,不止清江一处。”(25)除了不合理的收费外,由于邮局自身的手续烦琐,邮路设计上经常出现“舍近求远”的情形,这样一来不仅增加了报馆费用,而且耽搁了邮件送达,发行效率低下。比如上海发往安徽的报纸,“若由邮局直寄,则稽延时日,若由上海寄杭州,转运余杭,分寄徽属,则极敏捷,但前后共须缴付三次邮运之费……于邮寄上极感不便”(26)。痛感此种发行路线的不合理,后来《新闻报》特设发行准备科,其要务便是专门研究便捷的邮递路线以节省时间,提高发行效率。

再者,对边远地区的报纸邮递,邮局为节省成本取消了人力邮差,改由民船运送,使这些地方的报纸投递更加迟缓、大量积压,报纸发行极为不畅。此外,由于报纸的海外发行费用相较国内更为昂贵,对于《申报》《新闻报》和《大公报》这样的民营大报来说,不仅大大增加了发行成本,而且对拓展报纸的海外影响力也殊为不利。

总之,由于邮局递送系统存在邮路不畅达、收费不合理等诸多问题,导致当时报纸的发行成本居高不下,且效率低下,大大影响了民营报业的发展。为了解决这些问题,1928年上海日报公会向政府提出了关于解决邮费等问题的相关建议,比如统一邮费,全部按照轮机已通的标准收费;调整相关邮路,以便于报纸投递;在上海设立专门的邮局办理报纸业务等等。政府对此答复为“汽机未通地点之运报邮费,常一邮局一时力有未逮,暂先自每百公分八厘减至六厘”。(27)这在一定程度上多少减少了邮局和报馆之间的矛盾,但没有从根本上改善当时艰难的发行条件。尽管如此,《申报》《新闻报》《时报》还是想方设法地改进发行策略,在立足上海本埠的基础上,尽可能地扩展报纸在外埠的发行量和影响力,从中可见报纸在发行经营上的努力和进步。

四、报馆自主发行

总体来看,民国报纸的发行模式主要有两种。其一是由报馆自办发行网,承担报纸的征订和发行任务。如在外埠发行通常通过设立分馆的形式。属于以我为主的发行模式。其二是报馆将发行任务全权委托给社会性的发行联合工会,如在上海就有专门的派报公司如捷音公所,当时在苏、杭等地也出现了类似的报业发行联合会。这是一种纯商业化的发行模式。当时一个普通送报人要加入捷音公所很不容易。据记载,有一个送报人费了很大的气力,花了一笔钱,取得会员的资格,但因与该区原有报贩的地盘冲突(每一报贩都各有其地盘的),这位不幸的新报贩不仅报袋被撕烂,会员资格失掉,而且挨了一顿好打!其实这类事在当时报纸发行中普遍存在,因为“公会是一批‘老资格’把持的,因此有冤亦无处伸,只好哑巴吃黄连,心里苦”(28)。

至少到1920年中后期,民营报纸的发行模式都比较固定,“发行上由国家的邮局系统和本地的报贩系统作主力,发行自主性比较缺乏,发行收入能进入报馆的不到一半”。(29)尽管报馆内部也设有发行部门,但发挥的作用尚很有限。这与发行人员的素质低下、薪酬微薄有着极大关系。戈公振曾抨击当时报馆发行部门“疏懒成性,偶有询问报纸因何不到,亦置不复;若有投报纸不满意之函,亦未尝研究如何可以改良,对于分馆推销,亦任其自然,不为之计划而指导之”(30)。从中可得知,20世纪20年代报馆发行部门经营作风涣散,服务态度较差,管理尚未到位的实际状况,一方面这固然与发行人员多是缺乏文化素养的蓝领阶层有关,另一方面也说明当时报馆对发行经营的重要性和专业性缺乏足够的认识。难怪戈公振不客气地推论道:“故吾国报纸之行销日多,乃社会进步促成之,非报馆之努力也。”(31)

其实自20世纪20年代起,一些民营大报痛感报纸发行深受无良报贩和低效邮局的多方牵制,开始研究自主发行模式以及经营策略。张竹平任职《申报》经理后,颇重视发行工作,遂设立报纸推广科,在本埠和外埠发行上展开了与《新闻报》的竞争。《新闻报》亦不甘示弱,在发行经营上走出了一条颇具特色之路。汪汉溪就十分重视发行人员的素质问题,强调各埠分销人“须具有二项资格,方为合格:(一)须具有勤俭干练之能力,能使报纸销路推广,日增月盛,方为合格;(二)须银钱可靠”(32)。但实际上具备这两项资格的人才,殊为难觅。而《新闻报》之所以能获得可观的发行市场,主要在于“对于此项人才,加意选择,故各分馆暨各分销处主干,均具有完全资格,方有今日之良好成绩”(33)。进入20世纪30年代以后,囿于行业环境的多方制约,以及发行在报业经营中的作用越来越受到重视,民营报业依托自身的物质基础、品牌形象等资源条件,充分发挥发行经营的自主性,其在自主发行模式上的积极探索及其经营策略成为这时期民营报业经营颇引人注目的现象之一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。