互动传播在企业声誉管理中的应用 ——以凯德置地互动传播为例

陆 建(1)

根据Fombrun和Rindova的定义:“企业声誉(Corporate Reputation)是一个企业过去一切行为及结果的合成表现,这些行为及结果描述了企业向各类利益相关者提供有价值的产出的能力。企业声誉衡量了一个企业在与内部员工及外部利益相关者关系中所处的相对地位,以及企业的竞争环境和制度环境。”(2)随着西方学者对企业声誉理论的不断研究,逐步建立、形成了声誉管理理论。在理论研究不断拓展的同时,企业声誉管理也得到了西方企业的重视和认可。2001年,管理学者Hutton和Goodman等人对《财富》杂志评选的500家“最受尊敬企业”进行了问卷调查。结果显示,声誉管理(Reputation Management)已经成为这些企业各类沟通与公关活动中最重要的一种。(3)而随着我国学者对声誉管理理论的引入和研究,企业声誉管理也在被越来越多的国内企业、公关界人士所重视。所谓声誉管理,是指企业以正确决策为核心,通过声誉投资、塑造等手段,建立和维持与社会公众的信任关系的一种现代管理方法。(4)

近年来,随着媒体和公众对企业社会责任感的关注,以及跨国企业在塑造“企业公民”方面投入大量资源和开展了一系列行为和言论,促使我国本土企业也越来越重视到塑造企业社会责任感对提升企业声誉的作用,并开始尝试企业声誉投资。例如,蒙牛乳业在2006年,与中国奶业协会、国家学生饮用奶部际协调小组办公室、中国教育发展基金会、公众营养与发展中心、中央电视台、《人民日报》发起了“每天一斤奶,强壮中国人”大型普及饮奶行动——“蒙牛斥资一亿向全国500所贫困小学免费赠送牛奶一年”。经过一年多的执行和传播,活动不仅得到了公众的广泛认知,也使蒙牛乳业得到了社会各界的认可,蒙牛乳业也借活动提升了企业声誉。

但是我们同时也发现,由于我国本土企业对于企业声誉管理的认识还处于初级阶段,对于如何通过多种媒介全面和系统地传递企业声誉信息还处于摸索阶段。在涉及企业声誉塑造与维护的具体操作时,尤其是在当前媒介环境日新月异的情况下,众多的国内企业面临着以下几个亟待解决的问题:

如何加强受众对企业信息的认知?如何快速了解受众反应?

如何将企业信息告知给广泛的受众?

如何利用媒介保持受众对企业的长期关注?

总结而言,就是如何通过媒介通路使企业声誉信息传递达到更广的范围,并能通过了解受众的反应从而进一步引导其对企业信息的深度认知。

互动传播加强了企业声誉信息传播的广度和深度

对于企业声誉管理而言一般要遵循以下几个原则:

(1)独特性原则。声誉源于主体在各类利益相关者心中占有一个独特的、难以取代的位置。

(2)集中性原则。主体致力于关注一个核心主题对声誉的提升具有重要的作用。

(3)一致性原则。主体在针对各种利益相关者的行动和交流中协调一致。

(4)真实性原则。主体向外传递的信息必须与实际相符合。一旦社会公众发现主体名不符实,其声誉就会受到严重破坏,甚至失去弥补的机会。

(5)透明性原则。在处理公众事务过程中保持一定的透明度,让公众从更多的层面了解主体,有利于提升主体的声誉。

通过智扬公关在实际操作中的经验和总结,我们认为,通过互动传播,不仅能保证企业声誉管理中的独特性、集中性、一致性、真实性和透明性,更能保证企业在建立、维持声誉的信息传播过程中,通过企业利益相关者的深度参与,实现受众参与的广泛性和受众对企业声誉信息认知的深度性。在这里的互动传播,是指Web2.0时代,在企业与受众通过网络媒体互动沟通之外,企业还通过网络媒体内各个传播工具(例如博客、论坛等)针对不同受众实现传播内容和传播形式上的互动,以及利用网络媒体与传统媒体对于同一事件、议题、行动及其展开的话题和活动的议程设置实现互动传播。

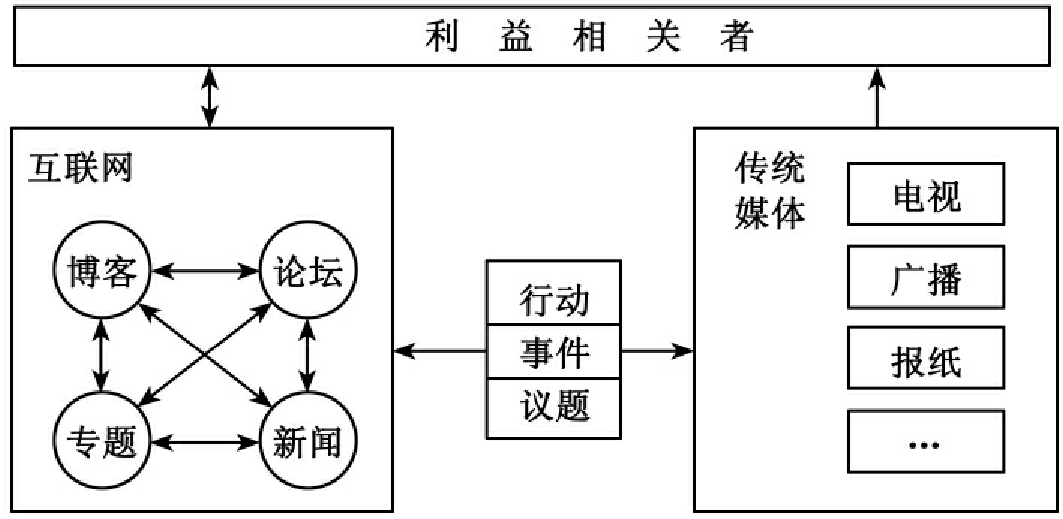

在互动传播模型中(如图1),首先强调对利益相关者的分析。所谓利益相关者(stakeholders)是指企业内部与外部会影响组织或被组织影响的个人和团体,这些个人和团体包括员工、股东、供应商、社区等。这些个人和组织对公司做出专用性的投资,并承担相应的投资风险。Charles J.Fombrun等人认为利益相关者不仅能够影响公司的赢利,其中有8类还能对公司的声誉发挥巨大的影响,它们分别是雇员、顾客、投资者、合作伙伴、媒体、行动主义者、社区和政府当局。(5)针对不同的利益相关者,应该设计不同的沟通信息,并制定相应的媒介组合,通过互动传播,实现利益相关者的行为互动和话题互动。

图1 互动传播模型图

其次,互动传播模型中强调了三个层次的互动传播:

一是利用网络媒体实现企业与利益相关者的互动传播,即利用网络快速交互性的特点,通过事件、行动、议题的设计,使利益相关者不仅接收到企业传递的信息,还可以通过互动体验感强的活动或话题,将其得到信息后的反应和行动反馈给企业。然后,企业根据反馈信息重新设计、规划下一步的传播内容。这样,促进了企业信息向受众传播的深度。

二是实现网络媒体中不同传播工具的互动传播。即针对企业的利益相关者不同的关注纬度,实现网络新闻、专题、论坛、博客、游戏、EDM等传播工具的内容互动和形式互动。例如通过博客引爆一个议题,然后将博客内容转载到论坛,激发论坛的广泛响应。然后将集聚了人气的议题反溯到博客,再通过博客对议题进行修正或进一步的展开。这样,使得网络媒体成为一个实现深度传播的互动平台,从而保证了企业或组织与受众的深度沟通。

三是网络媒体与传统媒体的互动传播。一般而言,我们更习惯于将传统媒体的信息发布到网络媒体。其实对于传统媒体而言,也在时刻关注网络媒体所报道的信息。网络媒体的信息内容或者引发的讨论正在或者已经得到了传统媒体的认可,一些网络媒体正在逐步成为传统媒体重要的信息来源。所以,可以通过事件设计、议题规划,将网络媒体传递的企业信息塑造成为传统媒体所关注的新闻点,从而引发传统媒体对一事件和议题的传播。这样可以保证企业信息传递到更广泛的受众面。

互动传播加速和拓展了凯德置地企业声誉信息的传递,提升了企业声誉

凯德置地是隶属于新加坡淡马锡控股的外资公司,2007年凯德置地借助“为明天”系列活动在传播企业声誉信息,通过互动传播强化与利益相关者的沟通、提升企业声誉方面取得了不错的效果。下面将通过智扬公关参与规划、执行的凯德置地互动传播提升企业声誉的案例分析,来进一步说明互动传播对于企业的声誉管理的意义和作用,希望能够对本土企业声誉管理有所启示。

此案例对于本土企业的意义在于,一是将企业声誉管理放在更高的企业战略层面上,不求短期的销售收入,而力求短期内提升企业品牌的角度对企业行为加以设计;二是更为看重企业行为和企业核心诉求对利益相关者的影响,即在设计先期就对利益相关者进行分析,并确定了向不同利益相关者传递的企业声誉信息;三是充分实现了与利益相关者和其他受众的互动沟通。

1.项目背景

凯德置地(中国)投资有限公司是亚洲最大的上市房地产公司之一——新加坡嘉德置地集团在华全资子公司。自1994年进入中国以来,凯德置地一直致力于高品质住宅和商用房产的投资、开发与管理,现已在中国超过30座城市拥有近60亿美元的投资。

面临问题:中国房地产行业起步晚、发展迅速,行业声誉低下,房地产企业品牌建设刚刚起步;同时,房地产行业中的外资从业者状况复杂,短期进入的外资企业在政府、行业、社会等层面上美誉度偏低。

期望:推出主题为“为明天”的系列活动,旨在呼吁更多社会大众关注贫困儿童的生存和教育现状;旨在唤起都市人的社会责任感;旨在表达对房地产行业健康良性发展的期待和身体力行;旨在展现一家外资企业在中国立足长远的眼光和信心。并最终能够达到如下目的:第一,像一家中国企业一样承担企业公民责任,能够影响广泛的人群;第二,引领房地产行业的品牌建设,为改变行业形象出力;第三,表达与中国共成长的理念。

2.对利益相关者的分析

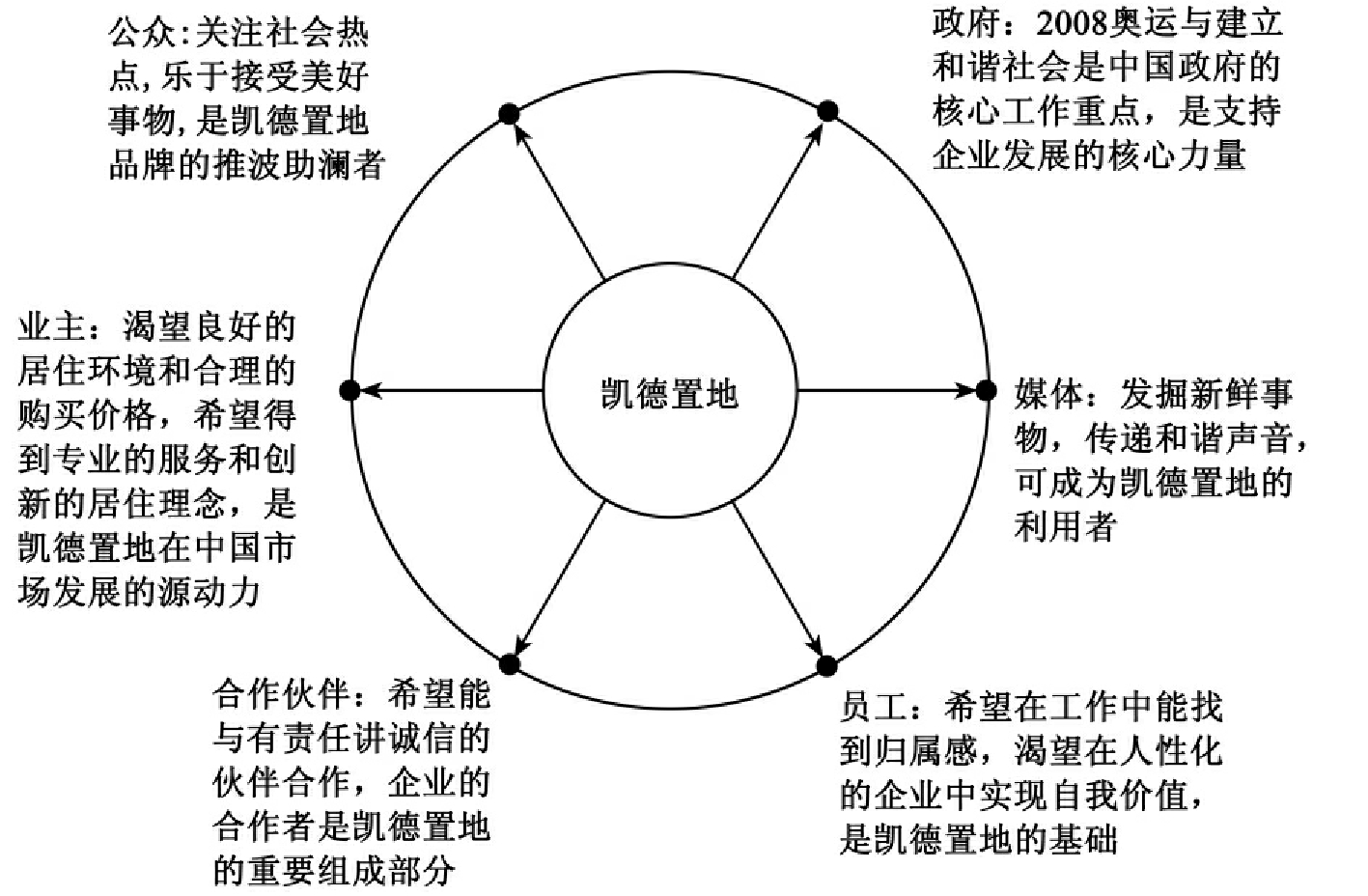

在开始设计活动之初,凯德置地首先找出期望影响到的包括员工、业主、合作伙伴、政府、媒体、公众在内的六类利益相关者,并对利益诉求进行了分析(见图2)。

图2 利益相关者分析图

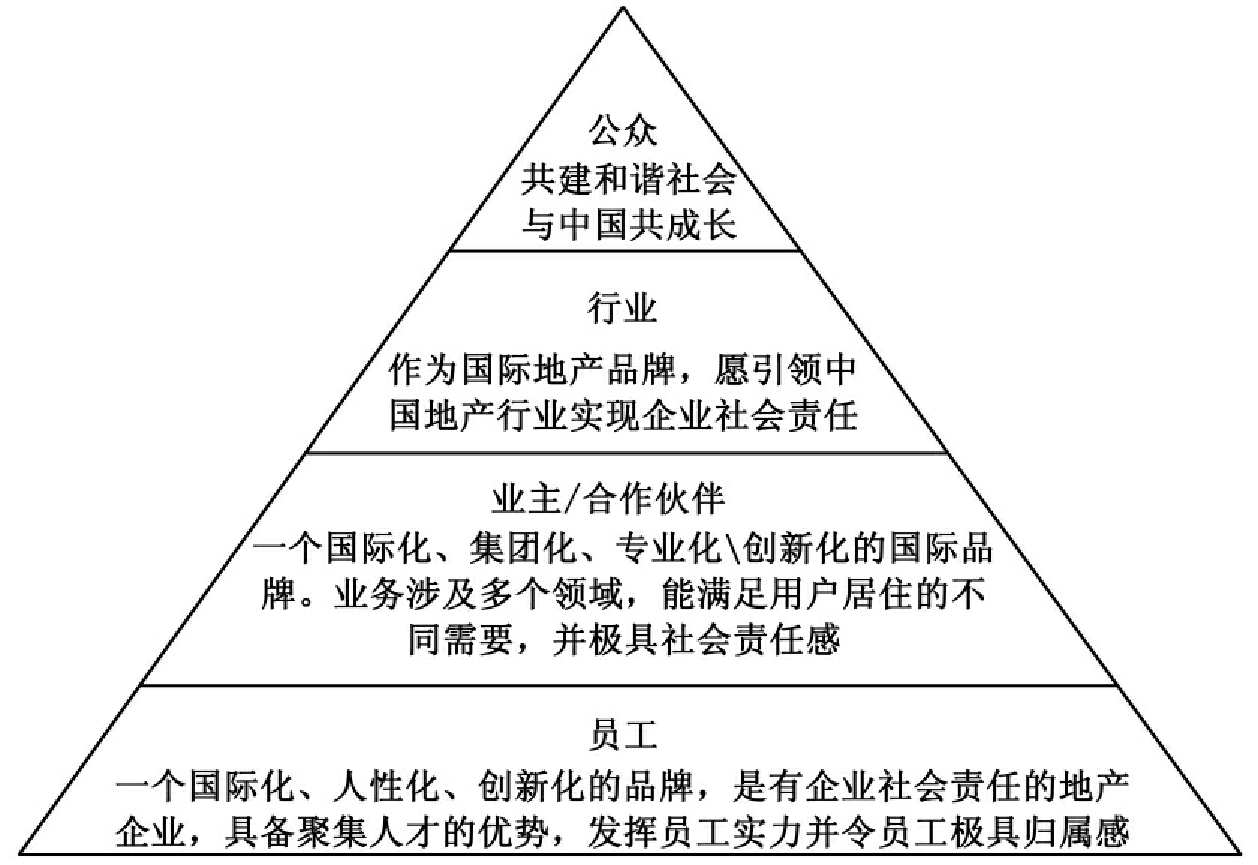

3.设计针对利益相关者传递的核心信息

通过利益相关者分析,凯德置地确定了核心诉求——唤起社会中坚力量的爱心,使他们“施与爱并获得爱”。并针对不同的利益相关者设计出传递的核心信息(见图3)。

4.互动传播策略

鉴于网络媒体的便利性与网络资源的丰富性,针对凯德置地的利益相关者,选择中国的门户网之一的新浪作为最主要的传播媒体;并且辅以其他具有公信力和社会影响力的媒体构成整个活动的传播网络,为“为明天”活动提供信息传播和活动服务支持。在新浪网上利用网络新闻、专题、博客、论坛等手段,实现传播内容的互动。

图3 核心诉求图

将网络媒体的传播内容进行二次包装。例如设计博客出书、博客内容的城市巡展等,利用传统媒体对事件的认可和关注从而引发的二次传播,保证了系列活动得到了利益相关者的持续关注。

5.互动传播应用

(1)企业与利益相关者的互动

针对凯德置地企图影响的利益相关者,选择了中国的门户网之一的新浪作为最主要的传播媒体。在“为明天”系列活动中,特别设计了赴希望小学支教的活动。首先组织了网络报名,除了凯德置地网站报名外,在新浪网上开通“凯德置地2007大型公益活动”专题,设置网上报名专区与互动讨论区。

在网络报名的人群中,针对公司企业声誉信息所要影响的利益相者,组织公司高层、员工以及邀请一些媒体共赴希望小学进行支教,并通过开通博客实现企业与利益相关者的互动。

(2)网络传播工具的内容互动——网络新闻+专题+博客+BBS的互动传播

在网络传播中,利用网络新闻与专题、网络专题与博客,在传播内容上和形式上进行了互动。在网络新闻中援引博客的内容,并提供博客链接;在网络专题中也具体展现了优秀博客的内容并有链接。

同时,从参与支教活动的志愿者撰写的102篇“为明天”支教博客中,选择多篇文章在新浪首页、新浪博客首页、新浪新闻中心首页、新浪房产首页推荐。

在博客的推广上,一方面通过口碑传播吸引其他受众的关注;一方面随着内容的充实,可读性逐渐加强,专门安排了人员通过网络进行传播。先后在新浪博客首页、房产博客首页进行了推荐。同时在社区、BBS、视频网站、博客圈等方向上加大了推广力度。其中:

网络:网络稿件推送100篇,覆盖新浪、搜狐、腾讯、雅虎、千龙、焦点、搜房等主流网站。活动相关情况网络转载上千条。

专题:“为明天”凯德新浪专题点击量超过6万次,其中云南支教报名阶段20天时间共收到志愿者报名信近400封,咨询电话数十个,充分获得了网友关注。

博客:“为明天”支教博客博文102篇,浏览量总计226 000次。目前每天还以150次左右的浏览量增长。

BBS:通过生动的图片和实地体验日记的强大感染力,使实际捐助者和潜在捐助者的都受到了极大的震撼,从而引发了关于“怎样行使公民责任”的广泛讨论。

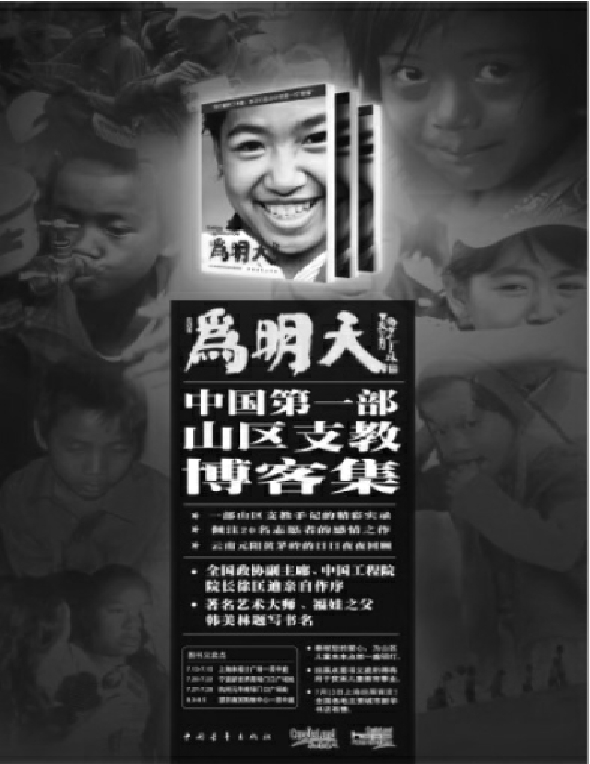

(3)网络新媒体与传统媒体的互动——出版博客图书

在博客引发网络热点之后,为吸引更多受众对“为明天”系列活动的了解,引导更多的受众对凯德置地企业声誉的认可,从整理中的博客中选取了精彩篇章集结成册,出版了博客文集。该书由全国政协副主席、中国工程院院长徐匡迪作序;著名艺术大师、奥运福娃设计者韩美林先生题写书名,并于2007年7月13日在上海首发。

由于其是中国第一本关于贫困和教育的博客图书,它的出版和发行也得到了传统媒体的认同。

(4)网络新媒体与传统媒体的互动——博客图片巡展

为了将支教活动的影响力扩大,凯德置地选择了5座城市中人流量相对集中的大型购物中心和广场进行了支教巡展。即将博客中的素材包装成可供二次传播的素材,通过巡展等手段展示给受众和媒体,通过巡展中的新闻事件吸引传统媒体的关注,引发传统媒的持续传播。

活动安排如下:

照片展:支教成果照片展示。

实物展:支教期间学生的作文、摄影作品、赠送给志愿者的礼物、绘画作品等,以实物的形式进行展示。

图书义卖:活动现场出售为本次活动专门制作的图书。现场设图书义卖区域,摆放图书堆头,悬挂图书宣传海报,吸引更多路人关注并购买。

调查问卷:活动现场派发调查问卷,了解参观者对本次活动的感受,并赠送礼品。

视频播放:制作以本次支教活动为主题的宣传片,以视频的方式更加生动形象的展现活动中的方方面面。在图片展显要位置悬挂液晶电视,循环播放宣传片或其他视频资料。

互动留言板:在活动主背板上设计“互动留言专区”,参观者可将参观感受或想对希望小学的孩子们说的话留在留言板上,活动结束后我们将搜集整理这些文字成册,寄给学校方面。

巡展活动在将志愿者们的图片和想法直接展示给了数以千计的受众的同时,其所展现出来的跨国公司“企业公民”的责任感的新闻价值也受到了包括《环球时报》、《解放日报》、《南方都市报》传统媒体的关注,对巡展活动进行了深入的报道。

5.传播效果

对于利益相关者产生深刻影响:

在总共21名支教志愿者中有6名凯德置地的员工。支教归来后,这6名员工自发地举办了两次员工聚会,分享和讨论支教期间发生的许多感人故事,许多员工在讨论会上主动报名要求成为下一期志愿支教队员。

在活动启动后的20天内,有400人报名作为志愿者参与活动;到2007年8月,230 000人次点击了博客,大约四千人次参与了博客讨论;在巡展中收到了超过3 000份的有效调查问卷,95%的调查显示受访者认可这样的活动。

在政府层面及更广阔领域获得深刻认同:活动的影响甚至波及了计划之外的人群。许多名人自发地参与到活动中来,其中包括2008年北京奥运会吉祥物的设计者、艺术家韩美林先生,中国工程院院长、全国政协副主席、前上海市长徐匡迪先生。台湾著名主持人蔡康永甚至将“为明天”博客地址链入他的博客中,使得更多人关注了此次活动。2007年中国国际投资论坛上,商务部领导高度评价本次活动对构建和谐社会的意义和作用。

通过多媒体整合互动传播平台获得广泛社会影响力:截至报名前产生192次的媒体报道,参与报道的著名媒体包括《中国青年报》、《中国教育新闻》、《北京晚报》、上海东方卫视等。截至2007年8月,在Google上有31 100个关于本次活动的中文链接搜索条目。

互动传播将在建立和维护企业声誉中发挥更大的作用

通过互动传播,可以实现企业与受众的互动,网络媒体之间传播工具的内容互动和形式互动,以及网络媒体与传统媒体在议程设置之下实现互动传播。其对于企业声誉管理的实践意义在于,一是拓展了接受信息的受众广度,二是加深了受众了解信息的深度。

1.网络新媒体增强了传播的互动性

网络新媒体是针对电视、广播、报纸等传统大众媒体而言的。网络新媒体主要具有快速交互性、传播信息的多媒体化、强烈的时效性、传播信息个性化、信息的“海量”等特点。

网络的快速交互性指网络传播中传者与受者、受者与受者之间的互动实现了快速化,甚至这种互动完全是实时的,传者与受者的界限因此变得模糊。在网络传播情境中,不存在一方是绝对意义上的单一信息传播者或单一信息接收者。

网络上的传播者之间的互动往往不受限于时空,还能弥补人们之间的社会互动可能因时间或空间阻隔而无法沟通的缺憾,并能让使用者控制自己与他人的互动参与。在网络环境中,受者之间的交流也得以增强。

正是人际传播和大众传播在网络传播中的有机结合,使得信息传播者与接收者之间的互动更直接、更有效。在某种突发事件中,众多目击者的描述有时甚至超过专业发布机构提供的信息量,这时候,已经很难明确界定谁是传播者、谁是接收者,所有参与者既是信息提供者又是信息接收者。

2.打造Web2.0时代的网络互动传播平台

2005年以来,博客大众化及各类Web2.0网站的涌现,标志着中国互联网进入Web2.0阶段。所谓Web2.0,是以个人为中心,通过建立人与人之间的关系,以满足个人个性化体验,形成社区化的沟通平台。

Web2.0的本质是“参与式的架构”,最重要的特点就是以用户为中心,充分激发用户的主动性,发挥用户的原创能力,并真正形成网上网下的互动。“用户”与“受众”的最大区别在于前者不再只参与消费信息产品,他们还能够参与生产与传播信息。(6)

在Web2.0时代,博客、播客、论坛等都成为传播者与受众的互动工具。它们加强了传播者与受众的互动,使得传播者可以更快地了解到受众的反应,并根据受众反馈调整传播信息和传播内容。但是如果只是简单的通过BBS或Blog等单一形式与受众实现传播的即时互动,从某种意义上削弱了互联网互动传播的作用。不同的受众对于网络传播工具的关注度是不一样的,单一传播工具的使用将会屏蔽掉部分受众。而如果利用多种传播工具,但在传播内容和传播形式上是不相关的,也会减弱受众对企业信息的关注度。所以,整合网络媒体的多种传播工具,打造一个互动沟通的平台,实现信息内容的一致性与互动性,是企业在声誉建立和维护中需要特别注意的。

3.通过议程设置实现网络新媒体与传统媒体的互动传播

据艾瑞2006年7月中国互联网统计报告显示,截至2007年6月,中国网民人数已经达到1.62亿,年增长率达到31.7%。从中可以看到,虽然互联网的发展步入新一轮快速增长的阶段,但网民在所有受众中所占的比例还是较小。更多的受众还是通过传统大众媒体接收信息。所以不能只关注网络新媒体,而忽略了传统媒体的作用。

同时,我们也要看到,由于网络发展的时间较短,网上的虚假报道、不负责任地捕风捉影现象时有发生,其权威性和公信力还受到公众的质疑。而传统大众媒体,尤其是一些主流传统媒体,其权威性和公信力是得到受众认可的。所以在将一个话题、一个事件引发成为网络热点后,还需要考虑如何再借助传统媒体的力量,使得事件和话题得到更多受众的关注和认可。这就需要我们在进行企业声誉管理中,关注网络媒体与传统媒体的互动传播,尤其是通过对网络媒体议程设置从而影响传统媒体,是企业和公共关系从业人员面临的课题。

对于我国本土企业声誉管理而言,虽然还处于初级阶段,但是本土企业也具有跨国企业所不具备的优势:第一是对中国文化的深刻理解,这种理解有助于本土企业塑造更符合我国消费者诉求的企业声誉;第二,我国消费者对本土企业情感上的贴近,这种天然的情感因素有助于我国消费者对本土企业声誉的认同;第三,本土企业的显性更具人格化,即企业领导者声誉对公众的影响更甚于企业声誉,这种群体对于个人的关注,更有助于利用互动传播实现企业声誉管理。

对于互动传播对企业声誉管理的作用,我们也只是在实际探索中总结了一些经验,而互动传播模型对企业声誉管理的作用还需要在今后的工作中加以佐证,但有一点是不容置疑的,即在网络新媒体突飞猛进的今天,关注互动传播,善于运用互动传播,将会对企业在声誉管理中发挥更大的作用。我国本土企业应充分发挥自身的优势,通过互动传播,实现差异化竞争,从而达到企业声誉管理理念和行为的提升。

【注释】

(1)作者系智扬公关公司总裁助理。

(2)Fombrun,C.J.,Reputation:Realizing Value from the Corporate Image[M].Harvard Business School Press,Boston,MA,1996.

(3)邓晓辉.企业研究新视角:企业声誉理论[J].外国经济与管理,2004(6).

(4)刘兵.罗宜美论企业管理的崭新阶段——声誉管理[J].中国软科学,2000(5).96-98.

(5)Charles J.Fombrun,Naomi A.Gardberg,Michael L.Barnett.Opportunity Platforms and Safety Nets:Corporate Citizenship and Reputational Risk[J].Business&Society Review,105(1):85-106.

(6)2006中国网络媒体大盘点:影响力主导[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/newmedia/2006-12/31/content_5552414.htm.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。