三、形式灵活,层次不一

不同于学校教育的系统和固定,社会传媒职业教育更为灵活,可操作性也更强。从内容上看,时下针对传媒行业开展的职业教育主要包括以下几类:业务技能提高培训、业务人才培养资助(如奖学金项目)、各类主题传媒论坛;从形式上看,则有教导式讲座、课程学习、观摩学习、交流讨论以及社会与学校互动合作等。

1.业务技能提高培训

中国传媒大学(原北京广播学院)作为培养专业传媒人才的大学,依托学校的专业实力,经常承接政府交予的一些专业人才培训项目。如2003年5~6月由国家广电总局、新闻出版总署、中宣部三家联办的“广播电视系统记者执证上岗培训活动”,该活动一次就为全国广电系统培训了10万名编辑记者。此外,其各二级学院作为独立主体,也都在做一些独立的业务技能培训,如播音主持艺术学院每月一次的播音主持人培训、电视学院的后期制作培训、广告学院的设计师资格认证培训等。

由人民日报社主办的“编辑记者业务技能培训”每年不定期开展1~2次,邀请新闻媒体一线人士(如《环球时报》、《中国青年报》等的副主编)进行实案的讲授和分析,使学员了解新闻工作的内涵、特点及方针政策,理解新闻出版工作的基本原则,掌握一定的业务知识与技能。

2.业务人才培养资助

“英国文化协会·《财经》杂志奖学金高级项目”(British Council-Caijing Fellowship)由英国文化协会与《财经》杂志共同开发。据介绍,此项目也是《财经》杂志一直所坚持的理念——“希望通过教育项目提高我国经济报道水平”——的又一具体体现。而在资助这些新闻业务骨干项目的同时,《财经》杂志也获得了相当的社会效益,不断地稳固着自己在财经类媒体中的龙头地位。

对业务人才的培养资助还有一种形式,就是在一项具体业务完成的同时,学习者得到了培训方先进的技能培训并进行了信息交流,而培训方也从中获得了双方共同完成的业务的某些权益。

新疆电视台纪录片部于2002年拍摄了纪录片《回家的路有多长》,新西兰NHNZ制作公司(新西兰自然历史制作公司)在经过了周密的市场前景分析后决定对该片进行改编,以便在海外发行。在这样的背景下,2004年5月新疆电视台纪录片部的三位编导前往NHNZ制作公司所在地新西兰达尼丁,进行了为期两周的工作访问和业务交流。他们亲自参与了影片后期精编阶段的工作,并利用这一难得机会与西方同行在制作理念和操作实践方面进行了交流,对世界领先的制作机构在纪录片创作方面的最新动向有了深入了解。而由《国家的路有多长》改编成的纪录片《野马》也将由NHNZ公司在海外代理发行。据NHNZ公司中国业务总监于春宏女士介绍,此项目虽然还属于个案性质的尝试,但根据业务的需要,该公司还会逐渐增开此类活动,如邀请其优秀制片人来中国,与业内人士进行座谈,看样片,交流拍摄技巧及拍摄经验等活动。

3.论坛形式的思想交流

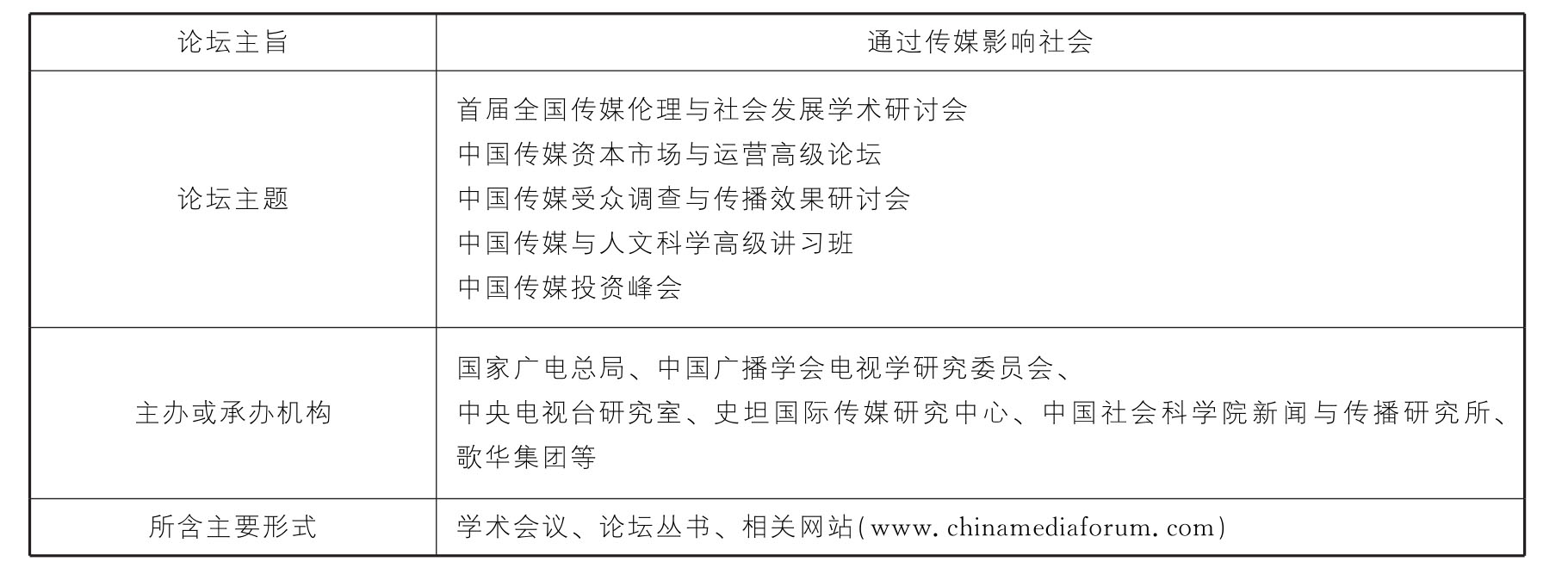

“中国传媒论坛是想建立一个媒介实际工作者、管理层和理论界、学术界之间交流对话的渠道,通过媒体高层和学界精英的交流碰撞,探讨媒介焦点和重大社会问题,从而直接影响媒体的决策者、领导层和第一线的实际工作者;同时它也是理论工作者掌握传媒发展、了解实际操作层面现状一种途径。”史坦国际总裁苏纲宪先生这样介绍其自1999年策划创办的“中国传媒论坛”这一特殊的面向传媒高层领导的教育方式。具体见表12-1。

表12-1 中国传媒论坛所开展的部分活动情况

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。