第四章 狮吼声何处——关于《狮吼》杂志及其后期文学活动史料考

亲爱的地狱之善闹者啊!相信我吧,最大的事变,不是我们最喧吵的,而是我们最沉默的时刻。世界不是围绕着制造闹声而旋转,它绕着新价值之发明者而旋转,它无声地旋转着。

——尼采

你以为我是什么人?是个浪子,是个财迷,是个书生,是个想做官的;或是不怕死的英雄?你错了,你全错了;我是个天生的诗人。

——邵洵美

《狮吼》杂志是由民国文学社团“狮吼社”于1924年创办的文学刊物,起初由“狮吼社”负责编辑、国华书局承办发行。在1927年之前,这份刊物实际的管理者为滕固、方光焘等“狮吼社”创社核心成员,但由于经费原因,曾停停办办,更改刊名,一直处于经费拮据的状况,其后曾改由邵洵美的金屋书店发行。1928年7月1日,邵洵美正式全盘负责了这份刊物,将其命名为《狮吼·复活号》重新出刊。及至1928年12月,该刊共发行12期后宣告停刊,以邵洵美为核心的“狮吼社”群体又重新创办了《金屋月刊》。

《狮吼·复活号》封面

李欧梵先生曾说,“在中国现代文学的历史里,邵洵美比大部分作家都不为人知,因为他最不符合有社会良知的‘五四’作家之典型”[1],并挖苦道“邵洵美教了项美丽吸鸦片,而他自己无疑是染上了瘾”。观点开明如李欧梵,对邵洵美尚有此误解,中国内地学界对于邵洵美的理解更可想而知。

从研究成果来看,自1949年至今,中国内地研究界对于《狮吼》杂志研究是非常不够的,[2]甚至多种关于《狮吼》采访资料、研究材料都出现了一些纰漏硬伤,如记者在采访邵洵美的女儿邵绡红时就弄错了《狮吼·复活号》的出版日期,她说,“一九二七年七月《狮吼·复活号》第一期出版”[3]。

由于现代文学的“研究对象”在中国内地对于邵洵美的视而不见,甚至还影响到了美国汉学界,加州大学洛杉矶分校比较文学系教授史书美在其专著《现代性的诱惑:书写半殖民地中国的现代主义(1917—1937)》[4]中,仅用数百字详述“狮吼社”与《狮吼》的种种,但在这寥寥数百字中,竟无邵洵美三字,亦不提及《狮吼·复活号》的意义与价值,这不得不说是这本书的一个遗憾。

但《狮吼》特别是《狮吼·复活号》对于中国早期唯美主义的传播、文人集团的关系以及文学期刊的研究却有着较为重要的意义。客观地从史实来看,若对《狮吼》杂志及《狮吼·复活号》无公正客观的评价与重视,那么对于现代文学尤其是中国现代唯美主义、浪漫主义文学的研究是不完整的。笔者认为,对于这一问题的最好研究方法,就是从原版《狮吼》杂志及《狮吼·复活号》这一珍稀史料入手,钩沉历史,还原真相。

一、从“滕核心”到“邵核心”

根据出版时期与办刊形式来看,《狮吼》杂志大致可分为两个时代,前期为“滕(滕固)核心时代”,后期为“邵(邵洵美)核心时代”。在“滕核心”时代里,《狮吼》杂志可谓是停停办办,刊名多样,且就目前可以看到的史料来看,从前期“滕核心”时代跨入到后期“邵核心”时代时,《狮吼》经历了两个不同的发行单位,“滕核心”时代,该杂志是由国华书局所负责发行,到了“邵核心”时代,发行易主——民国十六年(1927年)6月,邵洵美接手《狮吼》月刊(仅出2期)、《狮吼·复活号》半月刊(出版12期后停刊)。在这一时期,该杂志全部则由邵洵美本人的金屋书店负责发行。

滕固主编的《狮吼》

国华书局是上海较为出名的一家出版社,也是我国较早的出版社之一,创办于清末戊戌变法时期,创社时曾因出版严复的《严几道诗文钞》而扬名国内,该社一直持续到1948年才倒闭。因《狮吼》杂志是同人刊物,发行量较小,属于近乎自费出版,故未受到国华书局的应有重视,甚至从第一期到第五期(1924年7月5日到8月15日)都没有刊登过一篇广告——包括国华书局自己的图书广告。

这既是国华书局不重视该刊物的原因,也与滕固、方光焘、章克标等办刊者的取向有关,他们主张“纯艺术”的理念,拒绝刊物商业化。在这样的前提下,《狮吼》杂志自然几乎到了无以为继的地步,不到半年时间,《狮吼》便到了停刊的边缘。

可以这样说,正是邵洵美的出现,才让《狮吼》杂志走向了新生。严格地说,邵洵美不算“狮吼社”的创始成员,他只是因为一次偶遇,成就了与《狮吼》的缘分,在《我的父亲邵洵美》中,邵绡红如是回忆:

他从欧洲回来,途经新加坡,登陆观光,在报摊上发现了一份吸引他的杂志——《狮吼》的时候。那是一本同人杂志,以滕固为中心,编辑章克标,还有方光焘、张水淇、黄中那班人,都是沉浸在当时文学艺术最风行的唯美派的文章里,甚至有西欧的波特莱尔、魏尔仑、王尔德所鼓动激励的东西,深合洵美的胃口。所以,他一到上海就去找“狮吼社”,和滕固倾谈之下一拍即合,他俩后来成为深交。[5]

滕固所主编《狮吼》的“版权页”

根据《海上才子:邵洵美传》书后所附的《邵洵美年表》所记载,这一年应是1926年,也就是他与盛佩玉结婚的前一年。但这时的邵洵美只是“狮吼社”的新成员甚至是边缘成员,并不是“狮吼社”的核心成员,所以他对于《狮吼》杂志并无主导权,更无决定权。“狮吼社”对于邵洵美的吸纳,更多因素是考虑到邵洵美雄厚的经济实力。在邵洵美加入“狮吼社”以后,“狮吼社”在数年时间内也从“滕核心”变为“邵核心”,这一“权力核心”的变化,实际上也暗含了《狮吼》杂志办刊风格、形式的嬗变。

邵洵美是如何成为“狮吼社”核心的呢?

在滕固等人在1924年创办的《狮吼》杂志中,并未看到过有邵洵美的作品,其中出现最多的是滕固本人的散文与艺术评论,如第一期的《遗忘的彼岸》、第二期《文艺批评的素养》与《失业与失德》,第三期《民众的教养》以及第四期《心醉之乡》等,几乎每期都有一到两篇滕固本人的作品,其次为水淇(张水淇)、莱蒂(夏莱蒂)等人的作品,其中也包括第三期郭沫若的名篇《再上一次十字架》。但从整体上看,每一期平均页数为17页至19页,且无广告,“月出二期,每期四分”,从这点来看,其稿源相对狭窄,受众相对狭小。

《狮吼·复活号》的目录

20世纪20年代的上海,新闻纸的价格远远高于一般用纸的价格,且印刷价格、发行价格等附加费用,都远非一个文人集团所能承担,《狮吼》初创时的滕固才从日本留学回来,属于一个文学爱好者,而方光焘也只是刚从日本留学回来的中学教员,两人的精力、财力都有限,维持一个刊物的运转,并非他们俩所能及。

邵洵美是1926年加入“狮吼社”的,在滕固为主、方光焘为副的“滕核心”时期,邵洵美只是作为“狮吼社”的同人而存在。期间《狮吼》曾一度停刊,并以《新纪元》的刊名在1926年1月发刊(共2期,邵洵美没有作品),但这份刊物影响并不大。1927年4月,邵洵美应老朋友、南京市长刘纪文之邀,前去南京做市政府秘书,这份差事他只做了87天就辞官而回,并决定终身不入仕途。

正是在南京“做官”期间的1927年6月,他选择接手《狮吼》杂志,在南京“遥控”这份杂志的编辑,并让自己的金屋书屋办理发行。起初,邵洵美意图利用自己在南京的知名度,将这份杂志办成月刊的形式。但这份“月刊”其实名不副实,且不说第一期与第二期相隔8个月,其页码也厚得惊人,第一期96页,第二期94页。在这两期中,开始有了邵洵美本人的译作、小说——当然,邵洵美仍把滕固的文章如《文艺批评的新方向》、《流星》与《下层工作》等放在首要位置。邵洵美为了让《狮吼》良性运转,还将金屋书店的“新书预告”做成彩色的插页,放在封底与封一处,这些“新书”既包括邵洵美的小说集《妹妹的眼泪》、郁达夫的小说《蜃楼》,也包括滕固本人的小说集《平凡的死》。

但就在第二期,这份刊物竟然在封底以“本社启事”的方式宣告了“停刊”,并且在杂志的最后一页附上了一篇文章《老着面皮说话》,作为“停刊”说明:

这也许只有我们才老着面皮做得出吧?在去年六月出了第一期,直到今年二月方出第二期;第一期创刊,接着第二期便休刊。不瞒你们说,我们虽都不是没有家室的人,但不知怎的一年四季也还是东西南北地流浪。水淇在杭州;滕固洵美在南京;贻德在日本;克标在病院;常玉又到巴黎去了。要有团结才办得起的东西,怎经得起四处分散?加之种种由第一期出版后得到的经验,所以我们决计将他停办了。立达paradox说:“起初是人办杂志,到后来是杂志办人。”不肯受束缚的我们,怎原一(应为“愿意”,笔者注)被杂志来压迫?只是回心想想,狠是对不起我们的热心的读者而已。

不过狮吼月刊虽暂时停办,克标与朋史又经营起个半月刊来,那便是将由金屋书店出版的金屋半月刊,撰述者还有滕固,邵洵美,张水淇,方光焘,张若谷,夏莱蒂,傅彦长,倪贻德,滕刚等,我在此地谨为爱读狮吼者介绍。

非必要的闲话,情愿少说,我们的狮吼月刊,便从今天起暂时停办了。不多几时,便有金屋半月刊出版。请你去买来读吧。

《狮吼》半月刊停刊词

之所以把这一段文字摘录下来,是为了阐明“邵核心”如何取代“滕核心”的全过程。在此,还有两处史料必须提及:1929年,滕固已经去了法国,攻读美术史的博士学位,方光焘也于1929年被浙江省教育厅公派去了法国里昂大学攻读语言学,可以说,这一次比前一次走得更远。这份“停刊词”里,也说得很明白,既然大家都不在一起,那么这份刊物的编辑工作,就变得非常困难。

而且,邵洵美的金屋书店准备出版《金屋半月刊》,替代《狮吼》杂志,这是邵洵美意图成为“狮吼社”核心的另一个表现(这将在后文予以详叙)。

但是,史实却是,这份刊物刚刚停刊,邵洵美便从南京辞官,回到了上海。开始经营他的金屋书店,至于他所说的《金屋半月刊》,亦是子虚乌有之事。在滕固、方光焘相继离开上海去法国之前不久的1928年7月1日,邵洵美将《狮吼》复刊,命名为《狮吼·复活号》,每期实洋5角,是5年前《狮吼》杂志定价的10余倍——纵然抛去20年代上海通货膨胀率,从其定价亦能看出《狮吼》从“同人杂志”向“商业杂志”的转型。

在《狮吼·复活号》的发刊词里,邵洵美这么说:

狮吼半月刊变成新纪元,新纪元变成狮吼月刊,狮吼月刊现在又变成狮吼半月刊了。此中的经过与我们的苦衷也用不到在这里讲了,好在从此我们当重新做起,我们只有三个希望。一、从此不再停顿或脱期;二、能一清这混乱的文坛;三、多得到几位同志。

在《狮吼·复活号》里,邵洵美的文章《关于“花一般罪恶”的批评》放到了头条第一篇,其后一连若干期,都是邵洵美的作品放在头条,这是之前任何版本的《狮吼》杂志都没有过的——之前头条几乎都是滕固的作品。可以这样说,在滕固、方光焘即将出国,“狮吼社”核心成员离散的情况下,邵洵美凭借自己财力与社会影响对《狮吼》杂志的支持,使得自己成为“狮吼社”名副其实的新核心,这是不争的历史事实。

二、《狮吼·复活号》对欧美文学的译介

当然,邵洵美变成“邵核心”并非是“恃财夺权”,一份同人文学杂志能有什么权力可夺呢?家财万贯如邵洵美,都可以从南京辞官不做,赶到上海接管、重办这份刊物,很大程度上可以说明邵洵美本人对于文学事业的热爱,毕竟滕固本人并不善于经营,也无财力可经营。同样,作为作家,邵洵美接管《狮吼》,显然对其发展有着很重要的意义。作为中国早期唯美主义文学的代表人物与刊物,“邵核心”及其《狮吼》杂志对于这一思潮的引入、推广与传承,是有着较大贡献的。

邵洵美在《狮吼》上译介罗瑟蒂的评论

《狮吼》杂志在“滕核心”时代,可谓是“纯艺术办刊”,整个刊物虽然有着较高的文学价值与审美品位,但在十里洋场的20世纪20年代,这种纯文学刊物常常难以维持。虽说“狮吼社”作为新文学早期社团,在现代文学史上有着较重要的意义,但是公允地说,滕固、方光焘等人算不上一等的作家,因为他们本身并没有较为重要的文学作品,如果没有邵洵美的出现,狮吼社与《狮吼》杂志在现代文学史的地位或许会更低。

滕固等人创办“狮吼社”,旨在集中、团结一批热衷于西方唯美主义的作家,创立一个属于同人的团体,在《狮吼》1924年7月15日的创刊号中,发刊词是这样写的:

Sphinx原为古代埃及人雕刻,妇人的面狮子的身体。有人说:人的原案一半是兽性;是古代人烦闷的象征。我们现在要建一座现代人的Sphinx。

“烦闷”(或“苦闷”)是困扰现代中国文学史的一个奇异的主题。其源头来自于日本唯美主义者厨川白村,尤其是他的代表作《苦闷的象征》传入中国后,中国文坛中原有的“苦闷”、“烦闷”等因素被大大地调动了。短短几年内,这种“烦闷”几乎成了一种文坛流行病,贯穿在较多作家作品当中。[6]

在钩沉史料的同时,我们必须要厘清两个概念,一个是欧洲的唯美主义,一个是日本的唯美主义。这两个概念都几乎曾在同一时间传入中国,但是却有着本质区别:以王尔德、波德莱尔为代表人物的欧洲唯美主义,主张“为艺术而艺术”,追求“超道德”化;但日本的唯美主义却是以厨川白村、三岛由纪夫以及谷崎润一郎等人为代表,他们所追求的是一种物化的“非道德”行为。虽两者都讲求文学创作中以细节取代情节,以描写取代叙事,但其本质是不同的。

滕固、方光焘、章克标、张水淇这四位“狮吼社”的创社元老皆为留日学生,唯独邵洵美从未去过日本,创社时的《狮吼》所主张的“唯美主义”及其文学实践,基本上均是日本唯美主义。

早期的《狮吼》杂志,并无译作,主要是原创的小说、散文以及文学批评。其中,除“滕核心”之外,张水淇是《狮吼》最重要的作家之一。作为民国时期知名的日本研究专家,张水淇在《狮吼》创刊初期的系列文学批评、文学创作几乎“言必称日本”,对日本资料、书籍转载颇多,在这种风潮下,“滕核心”的《狮吼》可以说是早期留日学生代表刊物。

但是从“滕核心”变成“邵核心”之后,《狮吼》开始从“日本风格”变成了“欧美风格”,且不说内涵发生了变化,封面也从“滕核心”的日式杂志风格变成了“邵核心”的欧美杂志风格。在邵洵美的推动下,新出的《狮吼》杂志开始有了新的气象。

首先是有了欧美的译作。

“滕核心”的《狮吼》,几乎看不到欧美作品,对于欧美文学的译介,也是从日本文学中引介而来,如张水淇曾引用帕斯卡尔的原话,但他却采取了“二次引用”:

以上所写之文字是从日本岛崎藤村的书中抄译出的,句句字字是哲人Pascal的阅历话,我们也许有可以参考的地方。[7]

在另一篇文章《晨鸡之啼》中,张水淇直接拿日本的“文化热”开篇,但对欧美却充满了讥讽,而且还将一个英文单词拼错了:

近来日本“文化”两字很流行;有文化村,文化家,文化食,文化衣,文化浴场,文化食堂,文化生活……我国是流行“科学的”,这“科学的”scintifie(原文如此,笔者注)的流行,在大毛子早已行过了,我们跟着大毛子学的二毛子……[8]

这类文字在“滕核心”时代非常流行,但是到了“邵核心”时代,开始有了较多的英美文学译著,如在《狮吼·复活号》第二期就有邵洵美翻译的W.M.Blake的《自由吟》,夏莱蒂翻译的A.Poe诗剧《包烈馨》(今译《波利希安》)以及Arthur Symons的两首诗歌。这在“滕核心”的《狮吼》杂志中,几乎是看不到的。

在《狮吼·复活号》中,“欧风美雨”成了其最大特征,除了三篇厨川白村的作品与一篇谷崎润一郎的作品之外,其中原创的小说、散文、诗歌以及文学批评几乎都是受欧美影响的,哈代、高思、劳伦斯、王尔德、比尔兹利(邵译“琵亚词侣)、尤利西斯等欧美文坛大家轮番在《狮吼·复活号》上登场。就当时而言,《狮吼·复活号》对于欧美文学的介绍,起着较大的作用。

毫不夸张地说,由邵洵美主持的《狮吼·复活号》半月刊几乎成了当时文学期刊界介绍欧美文学尤其是欧美唯美主义的重要阵地之一,在《狮吼·复活号》一共发表的65篇文章(不含编辑手记“我们的话”以及各类广告)中,其中,直接对欧美文学的译介、批评作品共计23篇,占到总发稿量的35.4%(具体文章见表4-1)。

表4-1 《狮吼·复活号》欧美文学相关作品表

续表

从表4-1我们可以看出,《狮吼·复活号》对于欧美文学的译介,可谓功劳巨大,因为邵洵美本身是一位重要的翻译家,团结在他身边的张若谷、朱维基、谢保康等人,都是当时很重要的翻译家,对于欧美文学特别是欧美唯美主义有着极大的热情。譬如邵洵美对王尔德《水仙》的译介实际上是朱维基所翻译的《谎言的颓败》中的一章,《水仙》是王尔德一部非常重要的论文集,邵之“介绍批评与讨论”也是我国第一部真正体现欧美唯美主义思想的译介文论。而且据邵洵美先生之女邵绡红女士致笔者的信中所提到,“所有的《介绍批评与讨论》都未署名。除一篇,都是邵洵美写的。《迷羊》是郁达夫的文章,介绍此文和其后的《从高斯的藏书说起》是邵(洵美)写的”。仅从这点来看,邵洵美主编的《狮吼·复活号》对于欧美唯美主义译介的贡献,是功不可没的。

但这并不意味着邵洵美摈弃了对日本唯美主义的关注,这恰恰是他作为一个出版家兼容并蓄的优点,我们可以看到,在现代文学的建设初期,论争批判不断,口诛笔伐常见,但邵洵美及其《狮吼·复活号》并未卷入这些文人相轻的嘴仗当中。与之前全盘偏向日本唯美主义的《狮吼》半月刊不同,《狮吼·复活号》一方面积极译介欧美文学、欧美唯美主义作品,一方面对于日本唯美主义也积极引入,其中谷崎润一郎的《刺青》与厨川白村的《蛇性之淫》、《女人的天国》等日本唯美主义作品也是首发在《狮吼·复活号》上的。作为“公共读物”的杂志,邵洵美革新了之前《狮吼》杂志的狭隘思想与办刊精神,这无疑是值得肯定的。

在这里稍微值得一提的是,就中国现代文学观念而言,学界普遍认为,中国文学现代性过程受日本启发最多——譬如最典型的话剧,一提到唯美主义,多半提到厨川白村、谷崎润一郎,但是从客观的史实来看,对于20世纪20年代以后流行于中国的文坛唯美主义,其主流仍是19世纪末英国的唯美主义,如王尔德、约翰·济慈与雪莱对中国现代文学影响至深。纵观中国现代文学诸多作家作品,譬如郭沫若与穆旦、卞之琳等现代文学巨擘均称自己深受雪莱、王尔德等人的影响,其作品洋溢着浪漫、激昂与明快的英国唯美主义风格。但除了郁达夫、滕固与周作人等少数作家之外,少有其他作家称自己深受日本唯美主义的影响,在现代文学作品中,透露出日本唯美主义抑郁、灰暗与细腻风格的确实也不多见——当然,这既与中国现代史的特殊环境有关,也证明了邵洵美及其《狮吼·复活号》当时对于欧美唯美主义的引入是意义重大、影响深远的。

三、《狮吼·复活号》停刊始末

《狮吼·复活号》杂志的停刊,是1928年12月6日的事情,这与之前《狮吼》杂志的停刊不同,之前是因为刊物经费拮据,不得已停停办办,而这次是因为滕固、方光焘等人离沪赴法,邵洵美在“狮吼社”稳为“邵核心”,索性将《狮吼·复活号》改名为《金屋月刊》。这也是他老早的一个心愿,只是因为当时滕固等人尚在国内,且自己在“狮吼社”立足未稳,无法过早地实现理想,现在《狮吼·复活号》已经有了较为不错的社会反响,甚至已经成为金屋书店的主要宣传刊物之一,兼之又无人掣肘,就直接将《狮吼·复活号》过渡成《金屋月刊》了。

这并非是笔者杜撰或妄自猜测,大致有如下两点史料,可供佐证这一问题。

首先,邵洵美之前曾有过兴办“金屋半月刊”的想法,只是因为未能实施。

狮吼月刊虽暂时停办,克标与朋史又经营起个半月刊来,那便是将由金屋书店出版的金屋半月刊,撰述者还有滕固,邵洵美,张水淇,方光焘,张若谷,夏莱蒂,傅彦长,倪贻德,滕刚等,我在此地谨为爱读狮吼者介绍。

这段文字前文引用过,但未刻意加以说明。我们在这里必须要搞清楚两个问题:这段话中的“朋史”是谁?“我”又是谁?

在邵绡红的回忆文章《邵洵美的笔名》中,有这样一段:

在邵洵美创作的诗文和著译中,用过的笔名多达二十四个。我试着结合他的生活来解释它们的用意。早年他崇拜英国诗人史文朋,用过笔名“朋史”。“浩文”则是表达自己要成为多产作家,常用于一般文艺评论、短篇小说、不太在意的小诗和一些短小的译作。[9]

这里,一切问题都很明了。明眼人一眼就能看出来,同一段话中,既有“朋史”,又有“邵洵美”,两个名字同时存在,必定是文章的起草者想避讳什么问题,那为何不直接说“克标与洵美又经营起个半月刊来”呢?看来,避讳者就是起草者本人无疑了。章克标作为“狮吼社”的创始社员之一,在“狮吼社”有着较大的威信,重起炉灶不会有人觉得有“夺权”之虞,但邵洵美则不然,在一帮文人面前,公子哥邵洵美是很容易被人敌视、非议的——譬如与其本无过节的鲁迅先生在多年之后曾因一些文人间的误会,而用刻薄的词句狠狠地讽刺过邵洵美,让邵洵美在1949年之后一直都蒙受不白之冤直至含冤离世。因此,这篇文章的起草者——“我”是谁,也就不用多说了。

金屋半月刊为何流产,在这些具体的史料中并未能看出,但从1928年3月这个月份来看,邵洵美当时正在南京,其搭档章克标生病住院,两个人虽然同心,但地处两方却无法协力,金屋半月刊只好成了一个被说出来的过头话罢了。

但其后的《狮吼·复活号》却印证出了邵洵美的妥协,作为资助者的邵洵美,完全可以抛弃“狮吼”这个名字另起炉灶,为何在大张旗鼓地宣传出了“金屋半月刊”之后,弄出来的却是《狮吼·复活号》?当然,我们可以将其看做是“狮吼社”中留日学生与留欧学生在学术派系上的争论,也可以将其看做是两个文学热心肠——“邵核心”与“滕核心”互不相让,最后相互妥协的结果——这种“争夺”,乃是事业心、文学良知与甘于奉献的精神使之然也,与当时政客派系间的争权夺利,有着云泥之别、霄壤之判。

其次,《狮吼·复活号》的“停刊词”也能说明这个问题。

停刊词是这样说的:

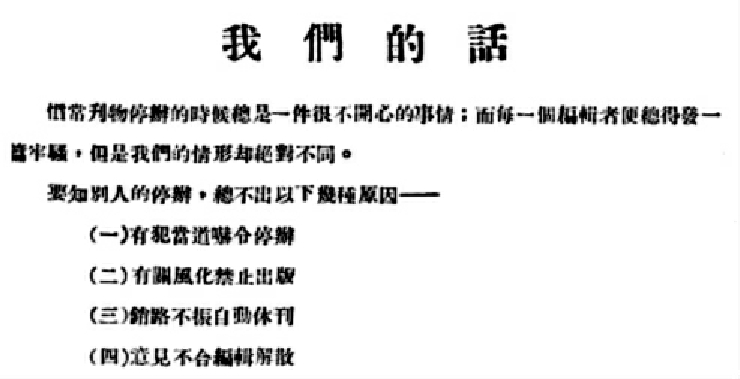

惯常刊物停办的时候总是一件不开心的事情;而每一个编辑者便总得发一篇牢骚,但是我们的情形却绝对不同。

要知别人的停办,总不出以下几种原因——

(一)有犯当道喝令停办

(二)有关风化禁止出版

(三)销路不振自动休刊

(四)意见不合编辑解散

但是我们停办,却是另外一种原因;对于(一)(二)两种,那是读者早就知道的,我们说出话来很知轻重;对于(三)那么自从第九期以后销路日增差不多即刻要印再版的样子;对于(四)那更不必说了,我们是有了年纪的,我们的结合本身是一种研究学问的性质,绝不会像那般小孩子有糖吃的时候你亲我爱,没糖吃的时候你打我骂。

我们这次可以说是完全为了努力而牺牲,牺牲金钱又牺牲时光;因为我们觉销路极好的狮吼半月刊停办了而去为金屋月刊撰稿;我们希望在那里与读者有多谈些话的机会。

别了,亲爱的读者。

《狮吼·复活号》停刊词(部分)

这个停刊词可谓是语焉不详,确实,上述四条在当时基本上占齐了一些刊物停刊的原因,但是都被撰稿者一一排除了,第一条、第二条他们犯不着——“我们说出话来很知轻重”,第三条也因“即刻要印再版”而被排除,剩下的第四条,他们的解释是“我们的结合本身是一种研究学问的性质”,不会“没糖吃的时候你打我骂”。

“糖”当然在这里是利益的代指。家境富足的邵洵美不会因为利益和其他作者起纠纷,这是毋庸置疑的。“完全为了努力而牺牲”似乎又是一个托词,“努力”什么?既然狮吼半月刊“销路极好”,那为什么又要停办,转过头去办一个《金屋月刊》?难道果真在《狮吼·复活号》上没有与读者多谈些话的机会?

从行文风格与说话语气上看,这篇停刊词的起草者应是邵洵美无疑,之所以有这样一二三四的原因,不外乎邵洵美仍在为自己的停刊来寻找借口。一方面,行文中充满了感伤,仿佛非常不舍,但就在这篇“停刊词”的下一页,却有了《金屋月刊》的整版广告,丝毫看不出《狮吼·复活号》主要负责人从“狮吼”到“金屋”的“不舍”。

《狮吼·复活号》刊停,广告依旧

在《金屋月刊》的撰稿者中,我们看到的是这样的名单:方光焘、朱维基、邵洵美、浩文(邵洵美)、徐蔚南、徐霞村、梁宗岱、章克标、黄中、张水淇、张若谷、张嘉蕊、张嘉铸、傅彦长、叶秋原、叶鼎洛、滕固与滕刚等17人。

在这17人中,除了方光焘、滕固、滕刚、张水淇、黄中与章克标之外,另外10人均为邵洵美后来拉进来的新作者,而且章克标已经成为邵洵美的重要合作者。尤其值得关注的是,如徐悲鸿、张道藩等新增的插画作者,均是邵洵美留学时的“结拜兄弟”。从这份名单我们就可以看出,邵洵美为何可以有足够的人脉与能力弃《狮吼》而建“金屋”了。

值得一提的是,随着邵洵美因个人财力的分散,国内通货膨胀的加剧,《金屋月刊》也未能维持太长的时间。一年后的1930年,张光宇等人恳求邵洵美接下难以为继的《时代画报》,以及入股新月书店,帮助徐志摩创办《诗刊》等,他不得不狠心关闭了自己的“金屋书店”,转而成立了“上海时代图书公司”出版更多的刊物,如《十日谈》旬刊、《人言周刊》、《时代漫画》、《时代电影》、《文学时代》、《声色画报》、《万象》月刊和幽默杂志《论语》半月刊等;并在1932年创办“时代印刷厂”。作为文学家、出版家、进步社会活动家的邵洵美,他想以这种商业化的形式,来实现他作为一个文化传者、知识推手的人文责任——尤其在战火不断的乱世,这份责任尤其显得重要。只是此时,当年的“狮吼社”的诸同仁也都散作星河,各谋其事去了,为现代文学史上留下一声绝响的《狮吼》,竟就以这样成为结局。

但是,《狮吼》杂志给后世留下的诸多财富,却是不该成为绝响的。

【注释】

[1]李欧梵:《上海摩登》,北京大学出版社2006年版。

[2]在万方、CNKI与维普三大学术期刊数据库中,笔者并未检索到关于《狮吼》杂志的专题论文,但是在一些关于现代文学的学术专著中,却有着对于邵洵美办《狮吼》杂志的提及,譬如解志熙的《美的偏至——中国现代唯美-颓废主义文学思潮研究》(上海文艺出版社,1997年版)、张伟《花一般的罪恶:狮吼社作品、评论资料选》(华东师范大学出版社,2002年版)等。虽然关于狮吼社的研究学者并不多,但李欧梵称“供职于上海图书馆的张伟先生是惟一的对‘狮吼社’做了研究的中国学者”也是不准确的。

[3]这个说法来源于《邵洵美女儿绡红追忆父亲文学路上苦乐》一文,原载于《南方人物周刊》2008年4月29日。

[4]此书英文版由加州大学出版社2001年出版,中文版由江苏人民出版社2007年出版。对狮吼社的论述主要见于该书第一部分的第四章《利比多与民族国家:郁达夫、滕固等人的道德颓废》。

[5]邵绡红:《我的父亲邵洵美》,上海书店出版社2005年版。

[6]厨川白村及其“苦闷”的主张传入中国现代文学史的时间,与中国新文学的肇始期几乎是相当的。朱希祖翻译的《文艺的进化》(发表于1919年11月《新青年》第六卷第六号)是目前见到的关于厨川文艺理论的最早译文,文章译自厨川《近代文学十讲》的第九讲“非物质主义的文艺”。早在《苦闷的象征》在中国出版之前,翻译家明权就已经据日本《改造》杂志翻译、发表了《苦闷的象征》的“创作论”和“鉴赏论”两部分,连载于1921年1月16日至22日的《时事新报·学灯》。《苦闷的象征》一经译介,中国几乎在同时就有了多种译文,如樊仲云的《文艺创作论》和《文艺上几个根本问题的考察》,鲁迅的译文《苦闷的象征》等。1924年12月,鲁迅译《苦闷的象征》(全译本)作为“未名丛书”由北京新潮社出版。1925年3月,丰子恺译《苦闷的象征》作为“文学研究会丛书”由上海商务印书馆出版。见于王向远:《中日现代文学比较论》,湖南教育出版社1998年版。

[7]水淇:《吹灰录两则》,《狮吼》1924年第2期。

[8]水淇:《晨鸡之啼》,《狮吼》1924年第1期。

[9]邵绡红:《邵洵美的笔名》,《文汇报》2008年6月6日。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。