悲剧戏剧化:“2·23”校园杀人案的新闻呈现

李红涛

一、引言

2004年2月23日,云南大学发生了一起有4人遇害的校园凶杀案,引起社会广泛关注,随后公安部门悬赏20万元全国通缉嫌疑犯马加爵,此事件一时间成为街头巷尾的热门话题。从2月25日消息公布到3月15日嫌犯落网,传媒对事件进行了大量报道,特别是关于嫌犯马加爵的报道。

在本研究中,我们将眼光投向报纸对事件的大量报道上,试图弄清楚事件在传媒上呈现为何种状态,这种新闻呈现与真实事件之间存在着何种差距,而新闻呈现又是借助怎样的规则使得传媒将悲剧“戏剧化”的这一运作得以实现。

1.新闻叙事和它建构的真实

在“2·23”校园杀人案发生发展的进程中,传媒以“追踪”的形式对事件给予了近乎同步的全方位呈现,这种呈现正是我们考察传媒表现的资源,而“新闻作为叙事”的界说则为之后的讨论奠定了理论起点。大多数的新闻报道涉及的内容与一般的故事结构类似,大都是在讲述一系列的事件,这些事件处于相互关联的时间序列之中。梵·迪克也认为,我们用“新闻故事”(news story)这一术语,这意味着新闻可能是一种特殊的叙事结构。作为叙事的新闻报道包含基本叙事模式的两个方面,即“故事”(story)和“论述”(discourse),前者是新闻报道所描绘的对象,后者则是新闻报道描绘系列性事件的方法。我们试图从故事和论述两个角度阐释新闻文本的内在条件,其重点在于从“故事”的角度讨论新闻要素的结构形式,从“论述”的角度讨论新闻如何再现或如何传播、表达社会真实[1]。

将新闻报道视为一种基本的叙事样式,使得我们能够以叙事学的方式进入到对新闻报道的分析与解释中。此外,它也在本质的意义上说明了新闻报道并非是对现实世界中发生的事件的镜子式的反映与模拟,它运用了独特的叙事手段,在传媒上将事件以别样的面貌呈现出来。社会学家伊·塔奇曼在她所著的《制造新闻》一书中,认为新闻是对真实的社会建构(the social construction of reality)。制造新闻的行为,就是建构事实本身的行为,而不仅仅是建构事实图景的行为[2]。

正因为新闻叙事不是对现实的刻板反映,它以新闻呈现的方式建构了媒介上的真实,媒介真实和事件真实之间存在着距离和差异,新闻呈现和它所遵循的规则因而具有了意义。

2.话语分析进路中的新闻呈现

在将事件连同传媒对它的呈现纳入到学术考察视野之后,我们关注的是,杀人案的哪些元素进入了传媒的呈现视野,在进入过程中,发生了何种事件元素的择取、排序与组合,进一步,这些被“重组”的故事以怎样的方式被讲述出来,新闻报道的文本结构、语言和情感倾向又与新闻呈现的规则发生着怎样的联系,新闻呈现中的真实与事件真实之间发生了怎样的歧异与分裂。

我们将采取话语分析的进路进入对新闻呈现的讨论。梵·迪克认为,话语分析的主要目的是对我们称为话语的这种语言运用单位进行清晰的、系统的描写。这种描写有两个主要的视角,我们称之为文本视角和语境视角[3]。在本研究中,主要取文本的视角,借助文本的概念,对各个层次上的话语结构进行描述,力图透过详尽的分析对话语的意义做充分的考察。

沿着新闻作为叙事的理论预设,我们将媒体上的报道视为文本。而在分析样本的选取方面,研究发现,报纸媒体共享关于事件报道的现象相当普遍。以《成都商报》为例,在2月25日到3月21日这个时段,该报对“2·23”杀人案的报道数量为59篇,其中来自新华社或由商报记者采写的报道数量为24篇,占总数的40%,与其他媒体共享的报道数量为35篇,占总数的60%。其中,除了中央电视台(被引用6次)和湖南经济电视台等电视媒体外,共有25家报纸媒体作为消息来源被引用。

因此,《成都商报》的报道是传媒整体对事件进行呈现的缩影。我们的分析即以《成都商报》2月25日至3月21日这个时间段内的报道为基本样本,并以其他报纸有标志性意义的报道作为补充,力图在学术叙述的层面上复现新闻。

在对媒体关于该事件的文本的全面而系统的学术描述基础之上,我们取话语分析的进路,借助符号的、新闻结构的、话语倾向所显示的意识形态等角度的分析,力图揭示出新闻文本的意义和传媒呈现所遵循的规则。

二、马加爵媒介形象的生成与演变

“2·23”校园杀人案的主角马加爵无疑处在传媒对事件进行呈现的中心,单纯从报道数量来说,《成都商报》59篇报道中,有31篇以他为报道对象。有意味的是,在传媒对事件进行呈现的过程中,马加爵的媒介形象也经历了生成与演变的过程,从片面、单薄,到立体、丰富,到最后越来越清晰、丰满、呼之欲出,这一形象被一步步塑造出来。

传媒报道中与马加爵的形象直接对应的是对其外貌的描绘和照片的使用。前者,有传媒引述的通缉令的内容:

(云南公安厅A级通缉令)马加爵,男,汉族,1981年5月4日生,身高171厘米左右,椭圆脸,体型中等,操广西口音。(2月26日)

(公安部A级通缉令)马加爵,男……身高1.71米左右,体型中等,方脸,高颧骨,尖下巴,双眼皮,凹眼,蒜头鼻,大嘴,下唇外翻。操广西口音。(3月1日发布,《成都商报》3月4日转)

对通缉令的刊载只能算转述,不是传媒自己的话语表达。而在3月16日转发的新华社《马加爵逮了!马加爵招了!》中,媒体则对马的形象做了“盖棺定论”式的评价:

马加爵……性格孤僻,性情粗暴,爱好打牌、上网和看黄色及武打录像……

最终的这个评价,就不单纯是外貌上的,而是涉及了性格与生活习惯等各个方面,这也反映了马加爵的媒介形象的生成与演变过程。

在所有报道中,《成都商报》共使用马加爵照片11张,分别是:

1寸正常状态着装照:2月26日;3月16日

毕业照:3月19日

浴室裸身照:3月2日;3月4日;3月5日;3月16日

宿舍侧身照:3月16日

被捕照:3月17日

低头掩泣照:3月17日

被囚照:3月18日

除了3张新闻照片外,其余均为马的资料照片,其中运用次数最多的就是“浴室裸身照”,共使用4次。我们在一篇报道中读到了对浴室照片“生动”的文字解说:“照片中的马加爵赤裸上身,手臂上的肌肉很结实,两眼圆睁,头发竖立,面部表情显得有点扭曲。对着镜头,他紧握右拳(做出要揍人的样子),手背也因为握拳太紧而青筋暴出。看上去给人一种不安的感觉。”(《4条人命5个幸福家庭被毁》)

在对马加爵的媒介形象进行塑造的过程中,传媒对马的相貌的关注贯穿始终,甚至就连使用的照片都是精心选择的。为什么传媒会捉住马的相貌不放?一方面,这是一个抽象的名字快速而有效地具象化、角色化的捷径;另一方面,传媒试图在马的相貌上寻求某种解释能力,就像京剧表演中脸谱之于角色性格的解释能力一样。

我们在某些报道中就看到了这种独特的解释:

“(高中时)他外表的变化给交友带来了一定的障碍。他的身体在高中变得很粗壮,脸型由圆成方,嘴唇变厚,眼睛深陷,额头外凸,显得有些凶狠,而且很少露出笑容,给人难以接近的印象”,“他把头发有意理得很短,这样看起来更加凶悍”。

有媒体引述马的一位大学女同学的话:

“他平常看起来就给人一种不太舒服的感觉,特别是有时候在教室楼道内遇到他,因楼道光线不好,他整个人就会给人一种阴沉沉的感觉,能吓人一跳。”(《生活新报》2月29日)

从引述的大学女同学的话,我们能够看出,传媒对马的形象的描绘是“印象式”的。另外,传媒运用了精心选择的事实,并借助简单的比附、对事实独特的解释,建立了马的形象与其性格乃至杀人行为之间的关系。

在对马加爵形象的塑造中,传媒反复提到他的几大特征:一是身体强壮;二是能吃苦;三是性格内向。

他好苦练体魄,早上6时不到就起来到操场上长跑,到了冬天只用冷水洗澡。(《一个大学生“屠夫”的成长》)

“马加爵能吃苦”……他在没钱的时候曾到搬家公司干过苦力,而最困难的时候买两个馒头就能过一天……为买电脑,他花去了所有的钱,连续三天他没有花钱吃一顿饭。(《马加爵有同性恋倾向?》,《成都商报》3月16日)

他唯一兴趣就是独自坐着。(《他唯一兴趣就是独自坐着》,《成都商报》3月17日)

最耐人寻味的是传媒对这些特征的解释。以能吃苦为例,马加爵“两个馒头能过一天”,乃是因为生活困难,是迫于无奈的不得已之举,但传媒极力渲染的“两个馒头能过一天”,却与所谓的“生存能力强”联系起来,这种联系也发生在对另外两个特征的解说上,它们是身体强壮之于凶狠可怕,沉默内向之于孤僻怪异。

传媒的塑造更进一步进入对马加爵的性格与心理的描述,而这些描述则直接充斥着贬义的和否定性的词语。

马加爵从小性格孤僻,没有什么朋友,不愿接受别人的批评,他的个人兴趣就是上网,经常浏览

一些宣扬色情、暴力的网站。(《马加爵有同性恋倾向?》)

马加爵长期上网浏览各种暴力、色情、血腥、恐怖的图片和信息,通宵达旦去网吧玩电脑游戏。据

了解,马加爵是“奇迹”网络游戏的领袖级人物。(《成都商报》3月17日,引自中央电视台《新闻会客厅》消息:《网络诱使他成杀人狂?》)

到了后期,传媒对马加爵的生活方式甚至是个人隐私表现出近乎病态的关注,比如:

马加爵还有同性恋倾向,与某大学艺术系男生存在同性恋行为。(《马加爵有同性恋倾向?》)

在马加爵的媒介形象越来越“清晰”、“丰满”之后,传媒成功实现了对马的命名。如“‘杀人狂’马加爵”,“云大杀手”、“杀人狂”、“杀人恶魔”、“大学生‘屠夫’”等。

从外貌、形象的摹写到对性格、心理与生活方式的细节式的描绘,再到对他的命名,这种立体、“丰满”、“无微不至”的媒介形象塑造,使马加爵在传媒舞台上“角色化”。

三、“贵港走失事件”:马加爵成长历程的再现

传媒对马加爵的塑造是全方位的、立体的,这种塑造并未停留在形象的描摹上,而是向着马的成长历程展开了纵向延伸。传媒对马的成长历程的再现有三个明显特征:一是运用带有高度倾向性的叙事语言;二是细节化乃至想象性的描述;三是借助臆测、联想与解释建构事件之间的联系。

在这些记述当中,传媒对“贵港走失事件”投入了异乎寻常的热情。但因为传媒是带着找寻今日马加爵的杀人行为投射在其成长历程上的根据与渊源这样的“目的”而来,这种反向的先入为主的追溯,使传媒对马加爵成长历程的记述呈现出“怪诞”的面貌。

我们先来看“贵港走失事件”的前期报道:

卢老师还说起了马加爵“走失”的事情。他说,在会考完了之后,学校给高三学生放了两天假。马加爵就一个人去了贵港,本来预定当天返回宾阳,但是误了车,所以只好在贵港过夜,因没有钱住旅社,所以就在贵港车站徘徊,结果被贵港车站的巡警发现。当时,从马加爵的口袋里搜出一把电工刀。后来校方派人将马接回。据马加爵自己说,他从来没看过海,见贵港有个“海港”的“港”字,便独自到贵港去看海了。

走失事件是被当作一幕尴尬事来叙述的,但传媒很快就发现了“走失”中蕴涵的意义。在传媒眼里,这一幕走失事件成为马成长历程或者说“精神史”上的一件大事,此后不断被提起。3月18日,《成都商报》引中央电视台《社会记录》消息以《5年前马加爵画像就已贴上街》为题报道了该事,单看标题,一个“已”字,显然将当日的寻踪画像与今日的通缉令相提并论。《新闻晨报》的《一个大学生“屠夫”的成长》也以800字的篇幅叙述了此事。我们来看两则报道的正文:

1999年,马加爵在宾阳中学读高三时突然出走,学校、家人以及公安人员四处寻找,方圆好几里贴了有他画像的寻人启事。同学们甚至判断他可能会轻生,于是就到学校周围的枯井、沟壑中去找他的尸体。马加爵的父母为此差点精神崩溃。而此时,马加爵正一个人在50公里外的贵港市游荡,口袋里只剩10元钱。最后他被当地巡警带回了派出所。……他真正的动机并不那么简单。(《5年前马加爵画像就已贴上街》,《成都商报》3月18日)

……经过这件事情,马加爵如醍醐灌顶,一改高中几年浑浑噩噩的生活,发了疯地恶补以前落下的课,而凭着最后这半年的努力,他竟然考上大学……他的家人便没有深入追问他那次突然出走的真相。他用成绩继续掩盖着他性格上的某些缺陷。(《一个大学生“屠夫”的成长》,《新闻晨报》3月16日)

两篇报道中充满了细节描述,后一篇甚至还凭想象绘声绘色地展现了马与贵港巡警“交锋”的细节。而在很多关键事实方面,这些报道又含糊不清,比如为什么经过“这件事情”马就发生了巨大改变,他用成绩掩盖着性格上的哪些缺陷等。传媒向来自称秉持客观、中立之立场,但我们看到的却是,即使面对的是纯粹的事实,传媒的报道也可以说充满了偏见、情感评价和自以为是的价值判断。传媒在对马加爵形象的塑造和对其成长历程的再现中所使用的叙事语言是高度倾向性的。我们来看一段记述马加爵在大学里的境遇的报道:

看其他同学幽默地开玩笑,他(马加爵)有时也想表现一番,结果往往弄巧成拙,反而让大家觉得他很可笑,情况越来越糟糕。(《一个大学生“屠夫”的成长》)

我们发现,传媒并非意在客观地再现马加爵的生活境遇与精神困境,而是甚至站在嘲笑马加爵的立场上,连他讲个笑话,都视为想表现一番,觉得他很可笑。这种立场和倾向性,无疑将马加爵从生活与性格处境真正跌落到精神困境的原因完全归在马个人的身上,似乎连被别人嘲笑,都是马加爵自己的错了。

与贵港走失事件类似,在追踪马加爵的成长历程的报道里,我们清晰地看到了这样一种逻辑:传媒认为马加爵的性格存在缺陷、心理扭曲,而这一切一定会投射在他的成长历程中。于是,传媒苦心孤诣地到马的成长历程中去寻找能为今日的马加爵的杀人行为与“性格缺陷”给出解释的蛛丝马迹。

正是在这样的动机或者是先入之见的指引下,传媒不断地穿越时间的阻隔,将挖掘到的马加爵成长历程中的真真假假的碎片与今日的马加爵连接起来。

在马加爵的老家屋内,有一幅他收集的水墨画,一个特大的“忍”字。这说明,他很早就意识到自己的性格缺陷,但他没有寻找理性的方法拯救自己,而是选择了可悲的报复手段。他逐渐预谋了自己的凶杀过程,也将自己不断带入到非正常人思维的轨道。(《一个大学生“屠夫”的成长》)

一个“忍”字的标志,很多同辈年轻人都可能收集过、佩带过,甚至用过这个字文身,只因为挂在马加爵的墙上,就具有了某种特别的寓言式的意义,成为了某种标记。也许,媒体也自感这种解释与联系略显薄弱,于是努力挖掘更具“说服力”的证据。

云南警方找到马加爵的笔记本,按上面的叙述,马加爵15岁的时候,听见父母争吵就想把父亲杀死……还有一次,马加爵与奶奶一起看电视时,奶奶要看这个台,他要看那个台,结果这个小争执却让他对老人产生了怨恨心理,并在笔记本上写了“恨恨恨”。(《成都商报》,3月19日,引自《海南特区报》消息:《马加爵15岁就想杀父》)

按照传媒的表述,杀人的欲望好像因此而潜伏在马加爵的身体内十余年一样,一种青春期的宣泄成为马加爵他日犯罪的渊源。

面对马加爵的成长历程,传媒似乎只对一个问题感兴趣,那就是马加爵是如何一步步走到今天的。

走上杀人这条路,是他长期压抑之下被扭曲心理的畸形发泄,他的同学说。

这就是传媒要找到的路径,这就是马加爵的成长历程“最理想的”的推演方向。借助这种反向追溯,传媒既找到了马加爵犯罪的成长根源,也将马加爵的犯罪完完全全地归咎于他一个人的身上,社会应当负担的责任和起码的对自身的反思,都被排除在视野之外了。

从“他喜欢孤独地坐着”到“父子之间沟通有限”,从初中时的“三驾马车之一”到“高中时迷上武侠小说”再到“大学时性格扭曲”、“和室友积怨越来越深”,这样的成长历程,传媒并不管它是否符合事实,这种再现对于他们的意义在于,它似乎真真切切地搭建了通向今日马加爵所谓的孤僻的性格、“变态”的心理和杀人行为的合理逻辑桥梁。

四、抓捕马加爵:“警匪故事”、20万元与“博彩”

3月1日,公安部发布A级通缉令,从3月3日开始,公安部通令全国抓捕马加爵。此后,直到3月15日晚马加爵在海南三亚落网的十数天内,随着全国范围的地毯式深入搜索,传媒也在广阔的舞台上展开了对马加爵的“围追堵截”。

从3月4日开始,我们不断地在传媒上见到马加爵的“行踪”:3月4日马加爵“可能窜入宁波”,3月5日“很可能逃到甘肃”,3月6日“宜宾数千警察围捕马加爵”,3月6日“马加爵在广西上林县大丰镇大丰村福泉屯马铜铃出现”,3月11日“现身广元街头”,3月14日“马加爵(在辽宁省凤城市)39万元贿赂警察”,3月15日“马加爵提军刀吉林行凶”……

就在媒体接二连三地在全国各地挖出马加爵的“踪影”的时候,似乎没有注意到,此时的“马加爵”如一个“飞贼”,在全国各地“巡游”式地“飘来荡去”。媒体似乎一点都没意识到自己的自相矛盾,不断地以今日报道推翻昨日报道,报道不是为了传达事实,而只是为了一个目的,那就是“追踪”。

在这些追踪中,我们看到了传媒对事实尚不清楚的或尚未完成的事件的大量报道:

接到报警后,上林县警方给予高度重视并立即调动警力进行排查,目前排查工作正在紧张进行。(《横县:地毯式搜索》,《成都商报》3月6日)

“有一名男子疑似马加爵。至发稿时,警方尚未确认其身份。”“广元市110报警中心也告诉记者,青年男子‘疑似马加爵’身份未被确认。”(《马加爵现身广元街头》,《成都商报》3月11日)

一疑为马加爵的男子在吉林现身,报案人坚称行凶者就是马加爵……目前搜捕行动仍在紧张进行。(《马加爵提军刀吉林行凶》,《成都商报》3月15日)

有些报道的标题甚至就是这样的疑问句:“马加爵现身广元街头?”“广元:马加爵精神失常?”关键是,这些追踪报道往往没有下文,读者并不能从媒体报道中获知排查结果和身份鉴定结果。一般而言,此类事件的报道是不应当出现在媒体上的,因为传媒不能将对事件结果求证的工作交给读者。而传媒的这种做法,也从另一面说明,传媒对事件迫不及待地进行追踪,其目的并不是为了传达事实,而是为了制造悬念。

在抓捕马加爵的过程中,警方得到了大量线索,很多线索都出现在传媒上,传媒就根据这些线索作出对马加爵行踪的判断。这一系列的报道因为只是猜测,对于获取有关事件的事实来说几乎毫无益处。甚至从反向来说,这些报道还可能使各地的人处于一种恐慌的气氛之中。因此,与内容本身模糊不清或者没有下文的报道类似,它们的出现在新闻理论上讲不通,唯一的解释只能是,它们只是为了给传媒上的抓捕马加爵的过程增添几许波澜,仅此而已。

传媒还不断地爆出“猛料”。3月15日,《成都商报》转载《南国早报》和《深圳晚报》的消息称:

日前,云南警方从马加爵的私人电脑里发现一名年轻女性的照片,但该女子的身份还没有确定,可以肯定该女子与马加爵的关系很不一般。(《成都商报》3月15日,引自《南国早报》、《深圳晚报》消息:《马加爵电脑中发现神秘女子照片》)

报道中并没有指出这个没有确定身份的年轻女性有何神秘之处,与马加爵到底有何“很不一般”。再者,这也是一篇没有下文的报道。此类的虚张声势的报道很多,比如《马加爵提军刀吉林行凶》等。这类报道其实往往与事件无关,而只是假借事件的名义和声势。媒体的报道也并非为了传达一个完整的事实,而只是看中了其中的某些“花絮”性质。

传媒对搜捕进行叙述的过程中,运用了极富张力的叙事方式。3月6日《成都商报》报道《宜宾:数千警察围捕马加爵》,在头版有如下的新闻提示:

……市局行动部署方案下达仅5分钟,宜宾市已经全部布控完毕!2 000多名警察全副武装,将整个宜宾城封锁得铁桶一般……经过一场奋战,终于抓住了报案者所说的马加爵!然而……

这种叙事方式,无疑营造出了悬念丛生的紧张气氛,使整个叙述充满了戏剧性。

从真实事件的角度来说,对抓捕马加爵,可以称为有意义的事件只有两个:一是宣布抓捕;二是落网。在此间的抓捕过程中,传媒填充了大量的“花絮”,同时,传媒在叙述过程中着力营造出戏剧性气氛。借助花絮的填充和富于张力的叙事方式,传媒把抓捕马加爵的过程呈现为“险象环生”、“波澜起伏”的警匪故事。

抓捕马加爵过程的两条线索一是宣布通缉马加爵和他的落网,二是悬赏20万元和20万元花落谁家,两条线索并行且相互缠绕。

应该说,“2·23”杀人案最初引起传媒广泛关注并在社会上掀起轩然大波,是因为杀人案的独特的内在元素,比如案件发生于大学校园、4人遇害、嫌犯和被害者均为被喻为天之骄子的大学生。但是,传媒对事件持续关注却取决于另外一些因素,其中重要的一个就是悬赏重金捉拿嫌疑犯。以《成都商报》为例,在2月25日以“云南4大学生宿舍内遇害”为题报道之后,2月26日的报道虽仍是陈述案件侦破进展,但标题却是“悬赏5万缉拿云大凶案嫌疑人”,下一篇报道的标题为“再悬赏20万捉拿马加爵”。对于“悬赏”,还有媒体用“悬红”称呼之。可见,在传媒的呈现中,“悬赏20万”这一故事元素的价值已经超越了杀人案的内在因素,因而被传媒广泛使用。此后,虽然传媒的报道全面转向对马加爵的追捕(这也是另一颇具吸引力的故事元素),但“悬赏20万”却一直悬在传媒报道的头顶,等待着马加爵的落网。

我们来看3月16日后传媒上关于悬赏的报道:

当三亚电焊工陈贤壮16日领取25万元举报奖金时,很多人都在问:这笔钱需要交纳个人所得税吗?……免征个人所得税,这就意味着,陈贤壮所得的25万元“含金量”为100%。财政局一位年轻保安说……有一次我用脚踢了踢睡觉的马加爵,这么脏,别躺这儿,到别的地方睡去。“没想到他会是A级逃犯,我这一脚不打紧,踢走了25万元啊!”(《羊城晚报》、《海南日报》、《大河报》3月18日消息:《他们曾与25万擦肩而过》)

在传媒引用的话语和述说方式中,完全将与25万元紧密相联的嫌疑犯和悲剧刨除在外,举报疑犯马加爵和一般的发财或者说博彩已经没有实质不同。而这种看待悬赏的方式,与传媒将抓捕马加爵的过程呈现为警匪故事的思路恰恰是一脉相通的。

五、悲剧戏剧化:新闻呈现的规则

从理论上来说,戏剧化的关键乃是设置舞台和区分观众与表演者。观众与表演者的区分,一是要使观众和表演者之间存在距离,他们有各自不可逾越的活动范围,观众不能在表演过程中走上舞台,而演员也不可坐在观众席中。正是距离,产生了局内与局外的分野,形成了“看”与“被看”的权力关系。观众和表演者之间不仅要存在着空间上的距离,还要在身份上界限分明,表演者的身份是确定无疑的,他与观众之间也不能有模糊不清的关系,无论是观众还是表演者都被按照角色作出了界定。

在传媒对“2·23”杀人案进行新闻呈现的过程中,公众与事件之间有距离,传媒对事件的呈现与真实之间有距离,这种双重的距离构成了“悲剧戏剧化”的现实根基。

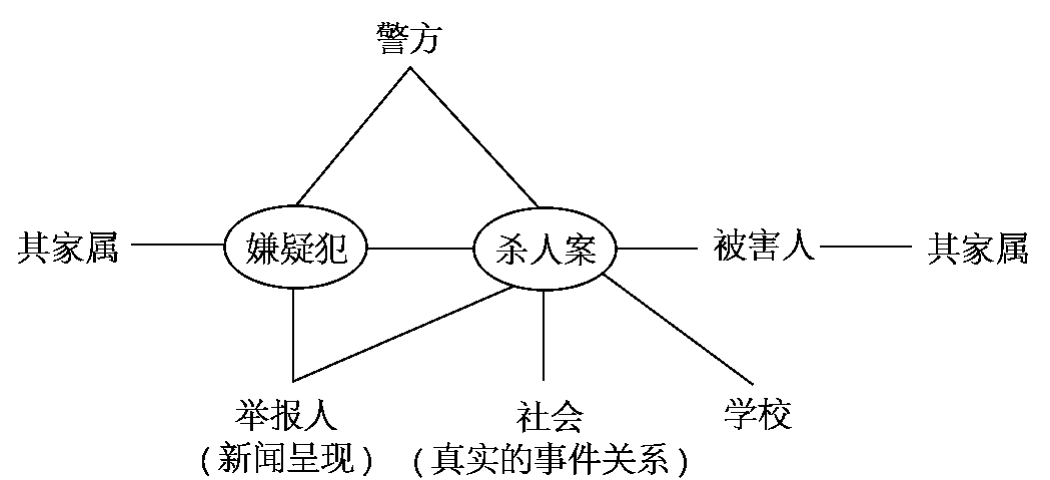

我们将“2·23”杀人案构建为图1所示的事件关系,从图中可以看出,事件本身是以“杀人案”为中心的,其他事件元素均因与杀人案发生关联,而成为事件中的一环。

图1

我们对与事件相关联的个体在传媒报道中的出现情况进行统计,从而考察新闻呈现与真实事件关系的分野。

《成都商报》的报道涉及的报道对象和对应的报道篇数:

杀人案:9

马加爵:31

马的父母亲友:7

警方:4

举报人:5

被害人及家属:1学校:2

社会:3

其他:4

我们发现,真实的事件关系以“杀人案”为中心,而传媒对事件的呈现则以“嫌疑犯”为中心,在新闻呈现和真实的事件关系之间发生了一种呈现重心的转移。这种转移是相当富有意味的,因为它使得传媒将悲剧“戏剧化”的这一运作成为可能。

第一步,它使得被呈现对象具体化,传媒将被呈现者设置成了封闭体,马加爵、马的父母与举报人形成一个封闭的联结,事件全部的相关性系于其身上,其他的人连同整个社会则脱身于其外。事件因此不是开放的,而是封闭的;不是无名的,而是身份清晰的,它指向某些确定的个体,而非模糊的范围。进一步,社会和大多数的社会中人被从封闭体中抽取出来,他们由此与被呈现者之间拉开了距离,并可能扮演“观看者”的角色。就此,传媒搭建了舞台,观众与表演者之间的身份和距离都已经被确定,而这正是悲剧戏剧化的开端。

这一转移,还将“社会”与“受害者”两者置于新闻呈现的边缘位置,它因此而带来了其他可能的结果。一方面,杀人案作为一起校园悲剧,受害者连同他们被摧毁的幸福家庭,乃是悲剧的核心,从受害者的角度切入悲剧,可能会让我们对悲剧本身有更透彻和深切的感受,或者让人猛醒,使悲剧起到应有的警世作用。但媒体的聚光灯却从他们身上移开,没有对悲剧本身进行正视,随之而来的是对悲剧的反思和新闻呈现中悲剧感的缺失。另一方面,如我们在新闻呈现中所看到的,校园悲剧的责任全系于马加爵一人身上,他的性格、心理缺陷一手造成了今日的悲剧。但我们不应当漠视的是,这一悲剧首先是一个社会的悲剧,即使只说马加爵,他的物质生活困境又是如何转变成一种精神困境,学校和社会都不能说没有责任。但社会也从新闻呈现的过程中逃离出来,随之逃离的,还有社会对自身应有的反思。

由呈现重心的转移再进一步,媒体借助具体的运作策略,使得悲剧戏剧化最终实现。这些策略是,将被呈现者角色化,将被呈现者卷入的事件本身戏剧化。传媒塑造马加爵的媒介形象并再现其成长历程的过程,就是将马加爵“角色化”的过程。从“狰狞”而“凶狠”的面孔、“强悍”的身体到“孤僻怪异”的性格,再到“压抑扭曲”的“变态”心理,被角色化的马加爵具有相当大的“吸引力”。而从杀人、逃亡到落网,这一出马加爵主演的“独角戏”,角色不多,却相当“精彩”。

在对事件进行戏剧化的呈现而不是反映时,传媒需要为处于呈现中的事件的发展设置逻辑规则(就像推动舞台上的表演继续进行),这种设置确保了传媒呈现的“合理性”。比如对杀人犯必定是勇武、孤僻及心理扭曲的成见,对贫困生群体心理必定存在阴暗面的成见等。前一种成见我们在“马加爵媒介形象的生成与演变”和“马加爵成长历程的传媒再现”等部分多有论及,我们来看后一种成见。传媒通过下面的逻辑关系建立了这一规则:马加爵的心理扭曲——马加爵是贫困生——贫困生的心理普遍存在问题(传媒在对这一点的表述上通常采取“关注贫困生群体的心理健康”这样的方式),这种逻辑关系借助充满想象力和情感、情绪的表达得以成立,却未必能经得起逻辑自洽性的考量。首先,即使马加爵的心理扭曲,也不一定完全由其贫困决定;而更根本的是,在马加爵和贫困生群体之间存在着几乎不可逾越的逻辑鸿沟,那就是作为一个贫困生的马加爵只是一个个案,他的杀人行为乃至他的心理状态都不能够直接推而广之到整个贫困生群体的身上。

传媒的整个戏剧化的进程是加固成见的过程。正如梵·迪克所说,媒体通过误解、敏感化、戏剧化、升级等四个阶段的叙事所形成对最初问题的解说不断强调了行为的异常,进而凸现固定成见的正确性。

这种“悲剧戏剧化”的过程相当复杂,它与社会对事件做出反应的各类话语建构相对应,却不是传媒刻意经营的结果,传媒的表达只是其中的一个部分,我们的种种努力只是想透过传媒这个狭窄的入口,去考察在这种话语建构过程中到底发生了什么。

我们没有把“2·23”杀人案当成一个社会性的事件,而社会各方面,从政府部门到社会大众,从传统媒体到网络社区,对事件的反应共同构建了另一幅远为复杂、丰富甚至暧昧不清的图景,却堪称一出极富意义的社会心理事件,值得我们去进行另一番严谨而深入的开掘。

【注释】

[1]蔡琰、臧国仁:《新闻叙事结构:再现故事的理论分析》,载《新闻学研究》第58期,台北政治大学新闻研究所,1999年。

[2]〔美〕沃纳·赛佛林等:《传播理论:起源、方法与应用》,华夏出版社,2000年,第361页。

[3]〔荷〕梵·迪克(Tean A.Van Dijk):《作为话语的新闻》(News as Discourse),曾庆香译,华夏出版社,2003年,第1页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。