地球内部的多层结构

探测地球内部结构的依据

在探测地球的内部结构方面,目前主要依靠来自地震波的研究。公元132年,东汉的张衡创制了世界上第一台地震仪,现代的观测技术比那时当然要进步很多,但仪器的基本原理还是相似的。

现代地震仪可以把地面震动放大几千倍、几万倍或百万倍,但基本部件仍是一个惯性摆,与张衡仪器的“都柱”起相似的作用。挂摆的框架随地面一起运动,但摆锤由于惯性,便和框架有一个相对运动。这种相对运动可以用机械的、光学的、电磁的、电子的方法加以放大,然后记录,并可将其数字化,然后输入计算机,进行数据处理。

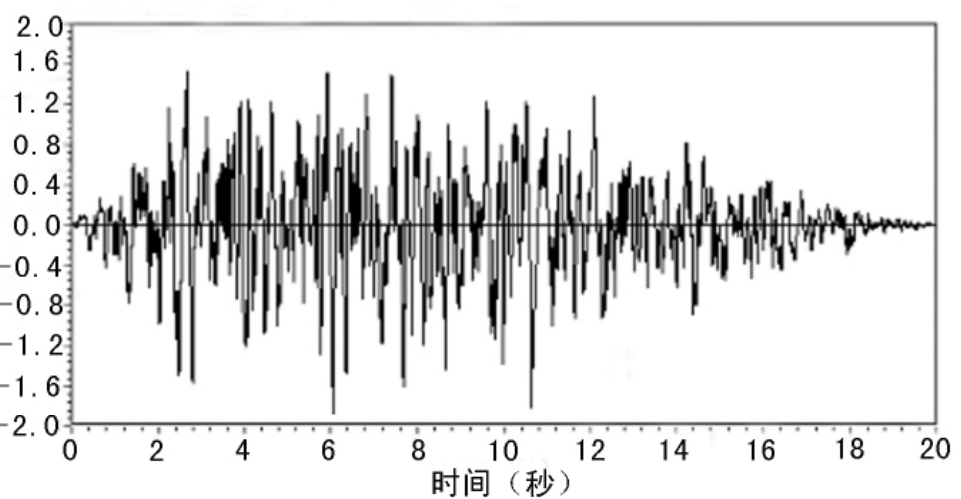

地震波中有两种重要的波,一种叫做纵波,另一种叫做横波。这两种波在地球内部的同一种物质中通过时,传播速度各不相同。其传播速度的快慢,均受传播物质的密度的影响,而且不同物质的界面上都会产生反射或折射的现象。所以,同一次地震所产生的纵波和横波,在通过地球内部的物质后,会被各地的地震仪接受下来。各地将记录到的纵波和横波的时间加以比较,就能测出通过不同深度纵波和横波的速度,也就能测出地球内部不同深度物质的密度(图2—1)。

1.纵波(地震的压缩波):用符号P表示。地球内部岩石破裂时,地球质点的体积发生交替压缩和伸张的变化,按压缩传送的方向来回运动,它所引起的质点振动方向和波的传播方向是相同的。地震学把压缩波称为纵波或初波(经向波),因为它总是首先到达。

纵波的特征是振幅小,周期短,传播速度快,在地壳中平均速度为每秒5~6千米,它可以通过固体、液体和气体传播,传播速度随着所通过物质的性质而变化。

图2—1 地震波示意图

2.横波(地震的剪切波):用符号S表示。地球内部岩石破裂时,地球质点受到剪切力或形状变化所引起的剪切作用。地震学把剪切波称为横波、横切波或次波,因为它总是次后到达。

横波的特征是它的质点振动方向和波的传播方向是垂直的,振幅较大,周期较长,传播速度较慢,在地壳中平均速度为每秒3~4千米,只能通过固体传播,传播速度与所通过物质的性质有关。

一般来说,一个地震站拥有三台地震仪、一台垂直地震仪、两台水平地震仪。垂直地震仪记录压缩波冲击观测台下地面的垂直运动,两台水平地震仪记录剪切波所引起的观测台下地面的水平运动,两台水平地震仪一个设在东西方向上,一个设在南北方向上。

今天已有数千台经改良的地震仪,正在全世界各地的地震研究部门使用着。没有一台地震仪能单独测出震源的位置,但所有的地震仪都能够指出地震地点的距离。

根据地面上不同震中距离的地震波到达时间的观测,可以计算地下不同深度的地震波传播速度,地球内部分层主要就是根据这种速度的分布来划分的。

利用地震波测震中,是根据地震波到达观测点的时间和距离的关系测定的。地震纵波和横波的速度是不一样的,所以它们到达地震台的时间也不相同,到达时间差可以从地震图上读到。如果三个以上的地震台站(不在一条直线上)记录到这次地震,就可以查出震中离这三个台站的距离,并确定震中的位置(图2—3)。

图2—2 我国古代的地震仪

我们所了解的地球结构

地球内部有两个明显的不连续面:一个在地表以下5~70千米处(大陆地区厚度较大,平均为33千米,喜马拉雅山一带超过70千米;大洋地区厚度较小,一般为5~10千米),在这个不连续面以下,纵波和横波的传播速度明显增加,这个不连续面简称莫霍界面(1909年南斯拉夫学者莫霍洛维奇发现)。界面附近纵波的波速由每秒7.6千米增至8.1千米,横波的波速由每秒4.2千米增至4.6千米。另一个不连续面在地表以下2900千米处,在这里纵波传播速度突然下降,横波则完全消失,这个不连续面称古登堡界面(1914年美国学者古登堡发现)。该界面附近纵波的波速由每秒13.64千米降至7.98千米,横波的波速由每秒7.23千米突然消失。

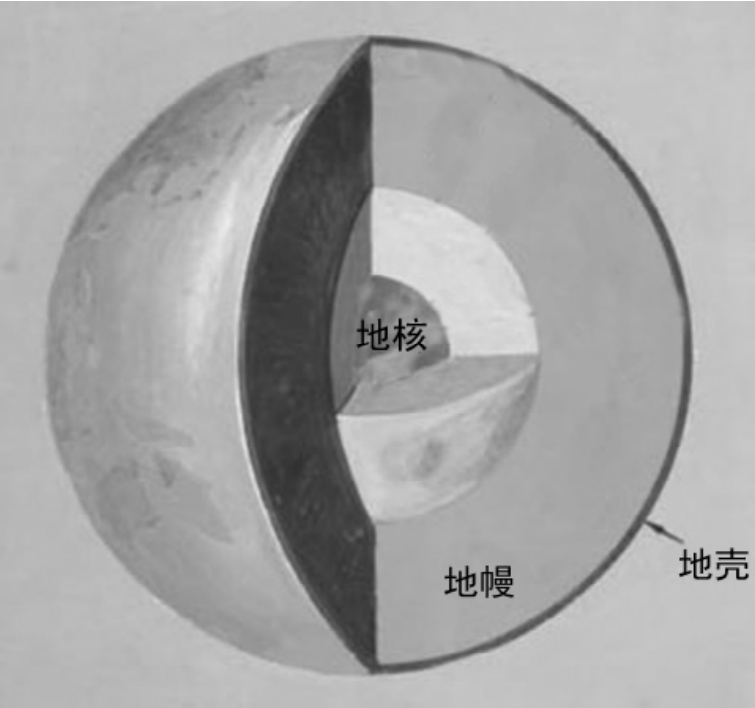

我们用莫霍界面和古登堡界面为界,把地球内部由地表至地心,划分为地壳、地幔和地核三个圈层。地球内部的这些圈层并不是一开始就有的,只有当原始地球的物质呈现塑性状态以至熔融时,地球内部的物质在重力作用下发生分异,最重的物质下沉到地球的深处组成地核,较轻的物质在地球的上部构成地幔,地幔中更轻的物质则上升到地球的表面成地壳(图2—3)。

图2—3 地球内部圈层示意图

1.地壳:指地面至莫霍界面以上很薄的一层固体外壳,平均厚度约17千米,高山、高原地区厚度达60~70千米,如青藏高原。海洋地壳较薄,平均厚度6千米。

地壳的组成和厚度都是不均匀的,它的上部较轻,主要是含硅和铝元素较多的岩石,称为硅铝层或花岗岩质层;下部的较重,主要是含硅和镁元素较多的岩石,称为硅镁层或玄武岩质层。大陆高山区的地壳最厚,上部为硅铝层,下部为硅镁层。洋底地壳最薄,只有硅镁层。地壳体积占地球总体积的1.55%,总质量的8%,组成物质密度一般为每立方厘米2.6~2.9克。

2.地幔:莫霍界面以下至古登堡界面为界(地壳和地核之间),又称中间层。深度5~7千米至2900千米,该层主要物质为铁镁和硅酸盐类,由上而下铁镁逐渐增加。地幔体积占地球总体积的82.3%,总质量的67.8%,是地球的主体部分。

莫霍界面以下至1000千米之间称上地幔。上地幔的上部的60~250千米至400千米是软流层,呈流动的可塑性状态以至熔融状态,可能是岩浆的主要发源地之一。

地幔对流说认为,软流圈内各部分物质的物理化学性质的差异所造成的地幔对流能带动岩石圈发生拉张或挤压,从而导致大陆的分裂和漂移。软流圈的温度高、塑性大、易于流动,这对于解释构造运动、板块运动等现象具有重要意义。软流圈的温度高达700℃~1300℃,已接近超基性岩的熔点,物质已部分熔融或软化。

1000~2000千米之间是下地幔。上地幔的平均密度是每立方厘米3.5克,而下地幔的密度达到了每立方厘米5.1克。由于温度、压力和密度均较大,下地幔的物质可能是固体。

地壳和上地幔顶部(软流层以上的上地幔又称盖层)都由刚性的岩石组成,盖层与地壳合称为岩石圈。组成地球的固体薄壳,厚约60~120千米,平均厚度100千米左右。

3.地核:古登堡界面到地心之间称为地核。地核体积占地球总体积的16.2%,但质量却占地球质量的31.3%,组成物质的密度可达每立方厘米9.98~12.51克。

地幔以下2000~5000千米是地核的外层,称为外核或外地核,根据横波不能通过和纵波大幅度衰减的事实,可以推断出外核的物质呈液态或接近液体。

5000千米以下至地心称为内核或内地核,通过测试可知内核能通过纵波和横波,从而推断出内核为固态物质。

地核由于温度、压力和密度均较大,科学家推测地核的物质组成以铁、镍为主,并含少量较轻元素,如硅、硫等,还有微量的钴。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。