商务综合英语大纲设计方案探讨*

戴 晖

(广东工业大学,广东广州510006;广东外语外贸大学,广东广州510420)

摘 要:本文指出,在没有全国商英专业教学大纲的情形下,教师应了解商务英语专业和英语专业不同的培养目标,明确商务综合英语介于普通英语和专门用途英语之间的课程定位,从长期、频繁的需求分析入手,依照Yalden的比例大纲模式自行设计和调整一个多元、灵活、可变的商务综合英语课程大纲。

关键词:商务综合英语;课程设计;比例大纲;需求分析;以内容为依托的教学模式

Proportional Syllabus—a New Approach to Syllabus

Design for Business English as a Comprehensive Course

DAI Hui

(Guangdong University of Technology, Guangzhou, Guangdong 510006, China;

Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, Guangdong 510420, China)

Abstract: This paper tends to answer a frequently-asked question—how to design the syllabus of a CBI based course—Business English as a Comprehensive Course, for which not very much information is given from the Ministry of Education. Since Business English as a Comprehensive Course falls in the category between general English and ESP, a tentative protosyllabus—proportional syllabus based on thorough and constant needs analysis is proposed for BE practioners’ reference in China.

Key words: Business English as a Comprehensive Course (BECC); course design; proportional syllabus; needs analysis; CBI

1. 引言

商务英语,简言之,就是商务情境下使用的英语。它是专门用途英语(English for Specific Purposes,简称ESP)的一个重要分支。(Ellis,2005:1)进入21世纪后,商务英语作为一门单独的课程,已经不能满足人才培养的需求和学科发展的需要。与此同时,近几年来市场对单一英语专业人才的需求已经饱和。基于该背景,2010年,教育部批准15所高校开设商务英语本科专业。截止2012年7月,全国已有62所高校成功开设了商务英语专业。因跨学科专业在科研和就业上具有得天独厚的优势,这个数字预计在未来几年里将迅猛增长。然而,由于商英专业在全国范围内发展起来的时间极短,且开设的高校情况迥异(既有“985”和“211”重点院校,也有地方二本三本院校),如何合理设计商英专业课程就成为当务之急。

*基金项目:本文为广东工业大学高教所研究项目“PBL教学法指导下的商务英语实训教学团队建设研究”(2011Y24)的研究成果。

作者简介:戴晖,广东工业大学外国语学院讲师,广东外语外贸大学英语语言文学专业博士研究生,研究方向:跨文化交际,ESP教学研究

在全国商英专业教学大纲空缺的背景下,为明确商务英语专业建设依据,教育部于2009年制定了《高等学校商务英语专业本科教学要求(试行)》(陈准民、王立非,2009)(简称《商英要求》),对专业设置背景、理论基础、人才培养目标、课程设置等问题做出了具体规定。商务综合英语(Business English as a Comprehensive Course,以下简称BECC),作为商英专业基础阶段学时最多、历时最长的语言知识技能课程,肩负着从传统综合英语到ESP课程的职能转变。目前,针对该课程,有两件事亟待解决:(1)BECC课程的归属问题;(2)BECC的大纲设计问题。本文在理论依据和教材实践的基础上,提出BECC不是纯ESP课程,而是一门介于普通英语(General English,以下简称GE)和ESP之间的过渡课程。在CBI教学模式如日中天和专业课程大纲依然空白的今天,要依据《商英要求》中的教学目标,保持自己的语言教学基础,冷静思考,依时而变;同时,课程实践者应依据比例大纲的原则,审慎地制定BECC的课程大纲。

2. 商务综合英语的归属和定位

2.1 ESP和CBI

先来厘清ESP和CBI两大概念。由于中国商务英语的历史原因,很多人会认为商务英语和财经英语、电力英语、医学英语相似,是ESP课程中的一门。因此,ESP就是课程本身。笔者认为,此种观点有着很大的局限性,将ESP定位太窄,会阻碍商务英语专业化发展的路径。纵观商英的发展历史,并没有学者明确认定其为一门课程。在与普通英语作对比时,Ellis和Johnson提到了商务英语的区别性特征:目的性、社会性和交际性。(Ellis,2005:1)因此,笔者认为ESP是以清晰的目标为导向的一种教学实践,具有复杂的过程性和多样化的方法论。CBI(Content-based Instruction)则是二语习得和教育学领域兴起的一种教学模式,是“以非语言的其他学科内容或某个主题为依托,学习第二语言或外语,将语言教学同学科内容相结合的一种教学模式”(孙有中、李丽文,2011:5)。它也被视作是一种更具有“学习成效的”(张效珍,2010)的实践模式。CBI是将专业内容融入语言表达之内,“学科知识才是轴心”(顾忆华,2011)。关于CBI,学界看法不一,普遍接受的认识是CBI的教学模式具有多样性。根据教学目标的差异,戴庆宁和吕晔(2004)将CBI分为四种模式:主题模式(theme based approach);课程模式(sheltered-content courses);辅助模式(adjunct courses);专题模式(language for special purposes)。从现有的上外社和高教社BECC教材(王立非、许德金,2010;蔡芸、唐桂民,2009)的课文组织模式中可以看出BECC课程采用了CBI中的主题模式。

综上所述,ESP是教学目的,CBI是教学理念,两者是既彼此独立,又相互关联的教学模态。其相关之处在于,在商英专业的课程设计中,ESP应该是教学目标的核心,而CBI则涵盖在ESP教学过程中某些阶段中。例如,广东外语外贸大学是首批获教育部批准开设商英专业本科教学单位之一(2007年),其下设国际商务管理、国际贸易、国际金融和国际经济法四个方向。该学科定位就决定了其本科阶段教学中CBI模式会占较高比例,学生在三四年级会修习大量专业课程(蔡芸,2001;黄伟新,2005)。据了解,广外商务英语专业商科课程占全部课程的28%,而在《商英要求》中,专业课程的建议比例在20%到30%的动态范围之间。由此可见,广外的商英专业建设是ESP的教学目标和CBI的教学模式深度融合的一个典型,这与其学校和学科发展历程、生源素质和师资力量等条件因素是紧密相关的。

2.2 商务综合英语的课程定位

BECC这门课是学科融合和发展的产物,要在GE或ESP课程中找到其明确定位是不太容易的事。Hutchinson和Waters(1987)的英语语言学习树形结构图中将外语英语(EFL)分为GE和ESP两种,其中GE是按照低中高的等级进阶的(初中、高中、大学),而ESP则分为科技英语(EST)、商务经济英语(EBE)和社会科学英语(ESS)。分类里和BECC最相近的EBE下面的专业学术英语(如经济学英语)和职业英语(如文秘英语)中也没有BECC的位置。当然,先前的理论是不太可能预估到之后学科发展的迅速和复杂性的,这就需要BECC的教师们做一些定性研究工作。此外,Hutchinson和Waters(1987)在谈到ESP特征时,也否认了将GE和ESP完全割裂的看法,“这些区别(ESP和GE)不应该遮蔽一个事实,那就是所有的英语学习乃至语言使用,都有其共同的基础”,这也预留了ESP类(或类ESP)课程进化发展的空间。

《商英要求》明确将BECC置于基础阶段的语言知识技能课程中,但对于语言知识技能课程与培养目标之间的关系却没有做出硬性规定。《商英要求》中专业知识与能力由四个模块构成:语言知识技能、商务知识技能,跨文化交际能力以及人文素养(陈准民、王立非,2009)。从中可以发现两点:① BECC在专业学时比例中,被囊括在语言知识技能课程中,从规定上明确了BECC课程的基本定位以及教学目标;② 跨文化交际能力中的跨文化思维能力、沟通能力和人文素养中提到的创新思维和中外文化素养并非一日之功,也不是《跨文化交际导论》和《英美文学通论》两三门课程可以全面实现的。因此,BECC和其他课程一起,自然而然也承担起综合培养这几种能力的任务。这就奠定了BECC在纲领上处于语言技能课程、专业知识课程和跨文化交际能力之间的学科归属。

《商英要求》中商务英语专业的定位和2000年《高等学校英语专业英语教学大纲》(教育部,2000)(简称《英专大纲》)英语专业定位是不一样的。前者涉及的四种能力的培养目标和《英专大纲》中“扎实英语语言基础”和“广博的文化知识”“能从事翻译、教学、管理、研究等工作”的要求有本质区别。英语专业的基础英语(也称综合英语)是一门综合英语技能课,主要目的在于培养和提高学生综合运用英语的能力。而BECC教材则体现《商英要求》的培养目标,强调打好扎实的语言基本功,兼顾商务专业素质与人文素养的同步提升,注重思维能力、创新能力和跨文化交际能力的培养。

现有的较成熟的BECC教材也可以看出该课程地处模糊地带的定位。以高等教育出版社《商务英语综合教程》为例,其编写理念“是帮助学生有效增长语言知识和应用能力、社会文化知识以及学习能力”(蔡芸、唐桂民,2009)。前两册重社会文化题材(如社交、习俗、宗教、文娱、人类、政治等),后两侧重商务专题知识(如经济、贸易、金融、管理、营销,商业伦理等)。在该书编写背景中,编者也坦承商务英语是外国语言文学一级学科下的专业,要求学生具有较高程度的语言知识和应用能力,这不是一门ESP类型的商务英语课程能够承担的。综上所述,无论从理论框架、政策指导还是教材实践中,BECC的课程定位都处于GE和ESP之间。

3. 商务综合英语需求分析的重要性

无论是GE还是ESP课程,教师都要进行需求分析。因为需求分析是语言类课程的普遍特征,介于GE和ESP之间的BECC当然也要求教师进行长时间、大量的需求分析。然而,中国英语教师受主客观条件所限,在课程中较少开展系统且有目的的需求分析。Hutchinson和Waters(1987)认为,“ESP课程和GE课程的区别并不是需求的存在,而是意识到需求分析存在的必要性”。其目的是通过调查问卷、观察、交流、访谈、测试等方式,对教师,学生,管理者进行数据整理,对其期许(wants),需要(necessities)和缺乏(lacks)等方面进行必要的实际调查,为课程目标制定,大纲设计,教法选择,教材改编,教师培训等提供第一手材料,从而提高课程的效度。需求分析是一个极其复杂的过程,各家依据自己不同的语言立场有不同的界定。Hutchinson和Waters(1987)界定了两种需求:目标情境需求(target situation needs)和学习需求(learning needs)。Frendo(2005)则将需求分析分为交际需求,教育需求和商务需求三类。而Munby(1978)的交际需求处理器是目前为止最为复杂的需求分析模型之一。问题看似繁杂,做法却不必如此。近年来,笔者在教授剑桥商务英语和MBA商务英语时发现,需求分析确实必不可少,但不必过于复杂,原因在于,一是此类课程的需求常因对象、时间、地点、目标情境等不同而变化,二是有时受客观条件所限,需求经常是和教学同步或者具有滞后性的。教师应将重点放在需求分析而不是需求收集上。

在商务英语课程实践中,一个重要步骤就是开展不同学校同一专业和同一学校不同专业的对比研究。广东外语外贸大学(以下简称广外)是全国外语类重点院校,于2007年正式开设商务英语专业。广东工业大学(以下简称广工)是广东省属二本院校,2012年获批开设商英专业,因此针对商英专业学生的需求分析非常缺乏,且该情形还会持续一段时间,这也是全国绝大部分新开此专业院校的共同难题。笔者为此就广工英语专业和广外商英专业的教学信息做一简要对比,希望在目标情境需求中对于需要(即学习者在目标情境中需要知道些什么)、缺乏(即学习者需要知道的和已经知道的之间的差距)和期许(学习者主观上想知道些什么)有一个初步认识。

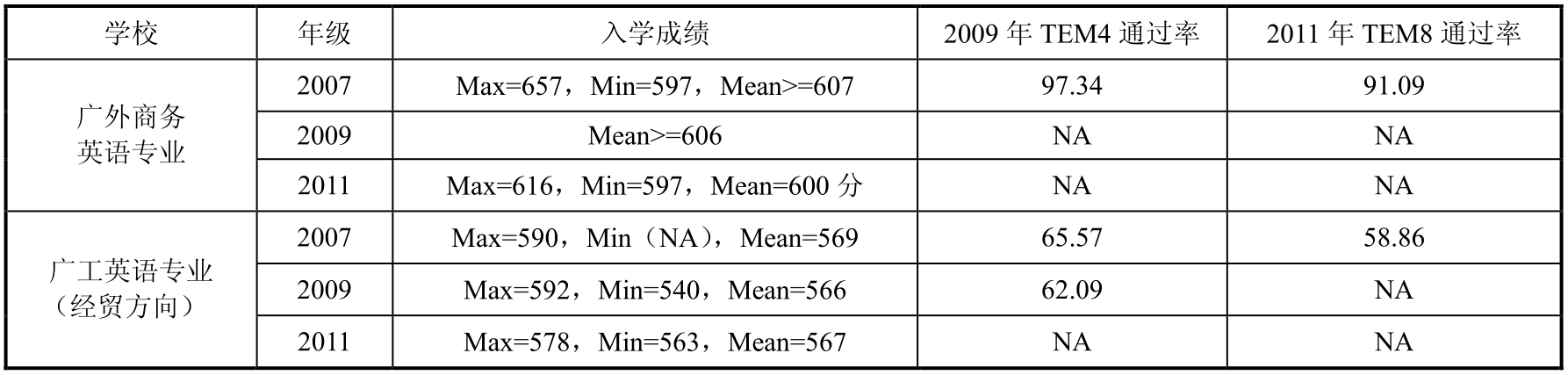

3.1 广东外语外贸大学和广东工业大学入学成绩以及专四专八通过率一览表(部分数据未知,标示为NA)

由上图可知,学校的招生情况存在显著差异,2007,2009和2011三年的平均入学成绩差距在40分左右。同一批学生,在专四和专八考试的通过率上也存在显著差异。证明学生的英语语言水平在学业初、中、末期均存在差距。此外,两组毕业生的就业去向也存在明显差异:广外商英专业近三年的毕业生主要就业于国家机关、四大会计师事务所、国有企业、外资及商业银行和外资公司等。到国内外高校继续深造的学生占毕业生总数的26%以上。而广工的毕业生就业走向则多为外资企业、国有企业、民营企业和基层教学单位等。事实上,在其他一些985、211院校和地方2本院校,这种差异性会更为尖锐。因此,新开设商英专业的教学单位,不能生搬硬套其他学校的课程设计。具体到BECC这门主干课程,教师和决策者应制定和谐、包容、多元、可变的教学大纲。

4. 比例大纲的优越性和其在BECC教材上的实践

一个课程的设计应包括教师、学生、教材、教法在内的诸多因素,有决策、实施、检测、评价、研究和创作的多重意义(Nunan,1988)。ESP课程的设计包括三大方面:对语言本质的看法,对语言习得的看法,以及必要的需求分析。总体说来,设计为教学决策者和管理者提供了引导和监督课程的理论依据,为教师提供了教学和项目开展的客观依据,为学生树立了努力的方向和目标,为评估者提供了检查的依据。Dubin和Olshtain(2002)认为,大纲设计者很可能作出的结论就是大纲的多样化,设计者折中的心态是设计成功大纲的关键。换言之,设计者的种种看法决定了设计的基本方向。Frendo(2005)认为,教学目标应与大纲设计联动,依据SMART(具体性specific,可测性measurable,可行性achievable,相关性relevant,时限性time-bound)原则进行,明确了在教学的初期,目标制定和与之联动的大纲设计应具有具体、可测、可行、相关以及时效性的五维要求。他坦承道“大纲应将选出的语言材料编汇入系统的、可操作的结构中,内容和顺序都要符合学习者的情况和需求。大纲还为教材的选择提供了依据”(Frendo,2005)。

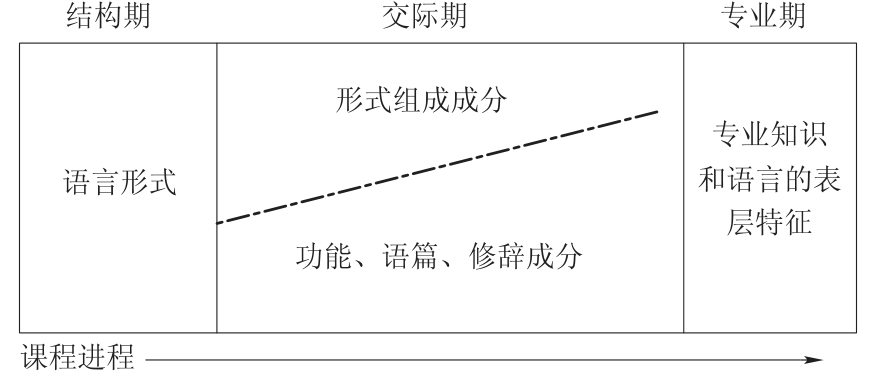

本文重点不在于讨论大纲的种类究竟是结构性、功能性、情境性还是意念性(在实际操作中,一个大纲极可能身兼数职),而在于设计一门课程时,设计者应该具有的姿态。目前,比较认同的看法是在大纲设计中,应该采取一个折中的做法。Yalden(2001)提出一个发展完善的比例大纲。如下图所示:

4.1 比例大纲(The Proportional Syllabus, Yalden, 2001:96)

这种观点认为,比例大纲包括初阶的准备,这个阶段是为完全的初学者而设。虽然阶段的时间不应过长,但在学习互动深入以前,多了解语言系统和分类确实是必须的。Yalden(2001)认为,“尽管交际能力包括语言能力,在教授社会语言能力之前,要先教一些语法”。中国高等院校的英语教学中,这种观点既有理论基础也有实际需求。在学习的初期注重口语中的言语行为和篇章能力。一旦口语技巧提高上去,大纲的学习阶段重点则转向书面语的修辞功能方面。最终,专业内容被引入到教学中来,以便更好地学习专业知识。比例大纲有三个优势:① 兼顾了语言和交际包括的多重要素,能够为学习者提供全面发展交际能力的机会,使学习语言结构和练习语言使用保持平衡;② 它给了课程设计者足够的自由进行设计,以应对学习者新的需求变化,并产生一个应对计划;③ 由于课程本身是动态的,大纲可以衍生出多种框架,如果不对教学中的反馈进行处理,课堂也只能机械的循序生硬的教学计划和一成不变的学习目标。

比例大纲适用范围很广,尤其适合像BECC这样的课程。原因一是BECC属于长期的课程(四个学期),时间长,比例容易调整,便于教师掌握课程重心;原因二是身处高校商英专业的学生都是无相关职业经验的学习者(pre-experience learners),背景简单,教学中的CBI内容无特定指向,容易达成一致意见。笔者几年来的企业商英课程的培训内容无不是妥协(negotiation and compromise)的结果。用比例调节的学习也有助于帮助其认知语言、参与社会、学会沟通、学习专业知识的能力。笔者曾于2010年对广东工业大学英语专业(经贸方向)大一新生学生共58人进行了需求分析,方式包括问卷、访谈、观察、课前标准化考试(TOEFL)。发现大部分学生的需求集中体现在提高英语的实用能力,为将来工作打下基础。而在标准化测试后,笔者发现这些新生的听读写能力依然欠缺,课程陷入僵局。后来,教师调整了教材的切入点,开始阶段避免全英,使得学生们重新得到机会度过语言的“恢复期”(何福生、杨芳州,2002)。之后,注重锻炼学生的语篇能力,修辞能力并逐渐帮他们认识到语言的功能性和社会意义。随着学习程度加深,大部分学生开始不满足于单纯的语言文化类课程的学习,对课程提出了新的要求。教师采取了实行类CBI式教学,在最后的教学评估中,绝大部分学生肯定了这种教学模式的功效。

5. 使用比例大纲应该注意的问题

比例大纲是一个原型大纲(protosyllabus)。它的应用范围很广,灵活性很强。这种模式旨在提供一种思考的模式而非解决的具体方案。所以,在设计商务英语大纲的过程中,需要每个课程的设计者实事求是的做好需求分析,根据实际情况确定阶段的转化和结构的组成,并通过多次的评估来检验教学成果。大纲设计仅仅是课程设计的第一步,其后的教材改编,教法采用,教师培训,课程评估也是艰巨的任务。对于每个ESP从业者而言,这既是挑战,也是职责所在。

虽然比例大纲具有许多优点,但是在属于ESP教学分支的商务英语教学选择它作为教学大纲却不是轻松的事。首先,Yalden(2001)在提出比例大纲时经历了很多年的改动和修正,到最后才逐渐完善,所以该理念相对不稳定。此外,Yalden(2001)并没有详述比例大纲的编写和落实、比例确定和应用范围,她本人也没有提及这种大纲和ESP教学(具体到本文是BECC课程)的关系。显然,比例大纲在实际实践和应用以及最终的评估都要依靠ESP教师们亲自动手实施,这或许就是ESP教师又叫ESP实践者的原因。其次,商务英语专业建设和课程建设要分清主次,确立重心,将本学校的目标定位、具体情况和优势资源结合起来,应寻求差异化发展。寻求学校决策者的更多的师资、硬件、资金的支持。再者,近年来,语言教学逐渐转到以学生为中心、以学习为中心上来,提出了发展学生自主能力(autonomy)的教学方向。学习者对语言学习的认识起着决定性作用。这能帮助学生充分认识语言及语言学习,按照自身特点采取相符的学习策略,从而从根本上促进学习。因此,无论是ESP还是GE课程,不仅要着眼于发展学习者的语言交际能力,还要介入学习者的学习过程,发展自我学习能力。教师不仅要“教书”,更要“教学”。最后,商务英语专业和商务英语课程的评估渠道比较窄,一门不完全是语言课程的课程(即使是商英专业里的语言课程),是否该完全使用语言性测试进行评估,这恐怕是全国商务英语专业四级测试体系试水之前所有商英教师的共同疑问,有待于进一步观察和探讨。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。