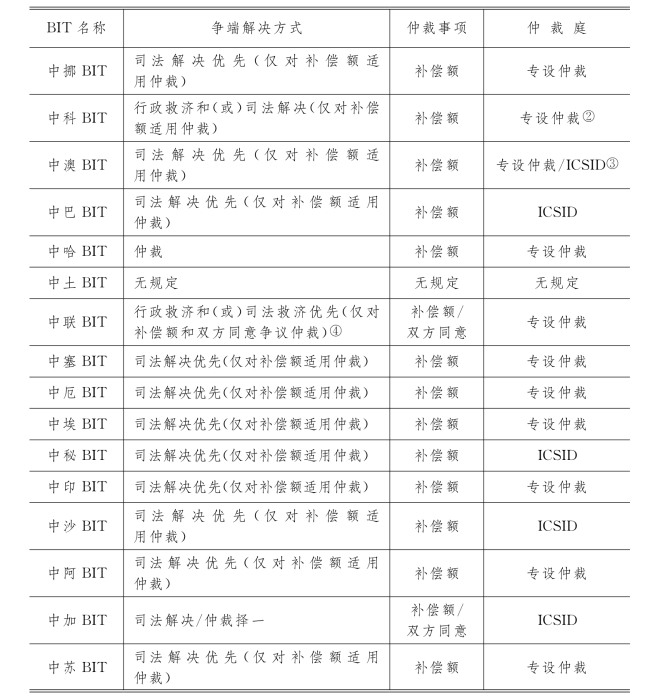

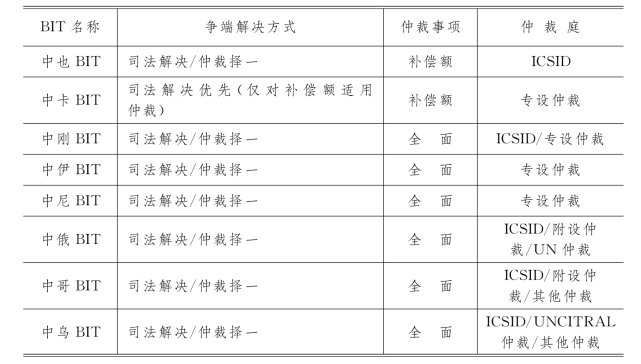

鉴于投资争端解决机制对投资的关键作用,几乎所有的中外BIT中均对外国投资者与东道国政府之间的投资争端解决机制予以明确规范,研读的主要24项中外BIT中对投资争端解决机制表述如下。

表8-1 主要的24项中外BIT中对投资争端解决机制的规定[31]

②1985年中国—科威特BIT第8条第5款规定,在仲裁程序终止之前和缔约一国不遵守或不履行仲裁庭作出的裁决之前,缔约任何一国都不得通过外交途径追求已提交仲裁的事项。

③1988年中国—澳大利亚BIT附件一第5条规定,仲裁庭应依据争议双方间的任何协议条款并参照《华盛顿公约》制定的程序规则,规定其程序。该项BIT第12条第4款规定,中国和澳大利亚均成为《华盛顿公约》的成员国,争议可依照接受投资缔约一方成为《公约》成员时的条件提交ICSID解决。

④1993年中国—阿联酋BIT第9条第2款。

续表

(一)司法解决优先的要求

尽管很多中外BIT中,都将东道国有管辖权的法院司法解决方式作为解决投资争端的一种方式,但东道国司法解决在投资争端解决中的地位不完全相同。研读的24项中外BIT中,2000年前签署的BIT中通常将东道国司法解决作为前置程序或优先方式,例如1984年中国—挪威BIT、1988年中国—澳大利亚BIT等。然而,近年来签署的中外BIT中更多将东道国司法解决与仲裁解决作为“岔路口条款”规定,使两者处于互斥性的选择关系中,即一旦提交仲裁就不能再提交国内司法解决。如果某项争端已经寻求司法解决,投资者如意图诉诸仲裁,必须先从法院撤诉,例如,2000年中国—伊朗BIT和2006年中国—俄罗斯BIT等。

值得注意的是,1993年中国—阿联酋BIT第9条第2款规定,如果未能通过友好协商解决投资争端,“有关投资者可选择下述一种或两种解决办法:(一)向投资所在缔约国的主管行政当局或机构申诉并寻求救济;(二)向投资所在缔约国有管辖权的法院提起诉讼。(三)有关补偿款额的争议和双方同意提交仲裁的其他争议,可以提交国际仲裁庭”。此种规定非常有特色,由于第二项和第三项之间采用句号,而非第一项和第二项之间采用的分号[32],按一般文义理解,这三项解决办法并不是完全并列的,而是第一项和第二项合起来作为一种解决办法,与第三项并列,这不仅与前面的措辞“下述一种或两种解决办法”呼应,互相得以印证。因此,笔者大胆推断,关于征收补偿款额的争端可以不经司法解决,而直接提交国际仲裁,这种规定更接近于将司法解决与仲裁解决互斥的“岔路口条款”。

(二)可提交的国际投资仲裁的投资争端的范围

可提交国际仲裁的投资争端近年来有了很大的扩展。以1998年中国—巴巴多斯BIT为分界线,中国在接受ICSID仲裁管辖权问题上发生了根本性转变,研读的24项中外BIT中也反映了这一转变。由于存在1999年中国—卡塔尔BIT这一例外,因此,24项中外BIT中,2000年前签署的18项BIT中将源于征收的争端与其他争端加以区别[33],仅同意就因征收和国有化引起的补偿额争议提交仲裁,其中1993年中国—阿联酋BIT和1997年中国—加蓬BIT中允许将双方同意提交的争端也纳入可仲裁事项之中。2000年后签署的6项中外BIT均全面接受了ICSID仲裁管辖权。

(三)仲裁庭的选择

根据中外BIT所规定的仲裁机构的不同,大致可以分为专设仲裁庭[34]、将ICSID管辖作为可选择项之一[35]、将ICSID管辖作为唯一的选择[36]等三种模式。其中,1993年之后签订的中外BIT中,在争端解决条款中多直接规定由ICSID仲裁庭来解决征收补偿额争端[37],这与1993年2月6日起《华盛顿公约》对中国生效应有一定关联。

(四)对外交保护权限制的要求

为了保证外国投资者与东道国政府之间的投资争端的妥善解决,部分中外BIT中在争端解决机制中对投资者母国行使外交保护权予以了明确限制,例如1985年中国—科威特BIT第8条第5款中规定,“在仲裁程序终止之前和缔约一国不遵守或不履行仲裁庭作出的裁决之前,缔约任何一国都不得通过外交途径追求已提交仲裁的事项”,1993年中国—阿联酋BIT和1996年中国—沙特阿拉伯BIT中也有类似规定。

自1998年中国—巴巴多斯BIT起,中外BIT中已经基本接受国际投资仲裁的全面管辖权,此种显著变化引发了国际社会的广泛关注,其中主要有两个焦点问题:第一,最惠国待遇条款对争端解决机制是否扩张适用?譬如,中国投资者向澳大利亚投资,1988年中国—澳大利亚BIT中仅对补偿额的争端接受ICSID管辖,而澳大利亚与A国签订的BIT中规定全面接受ICSID管辖,中国投资者能否要求将中国—澳大利亚BIT第3条第3款(最惠国待遇)适用于争端解决,即将ICSID管辖适用于所有与投资有关的争议?第二,中外BIT中全面接受包括ICSID仲裁在内的国际投资仲裁管辖权与中国对《华盛顿公约》第25条第4款的保留之间的关系如何?这两个问题均与ICSID管辖权直接有关,以下笔者将结合《华盛顿公约》的有关规定予以专门讨论。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。