在华日资纱厂就生产能力而言还在中资纱厂之后,然而就事业的强固与进步的力量而言,中资纱厂则远逊于日资纱厂。日资纱厂资本的雄厚、金融的流通、原料供给的充足,以及产品推销的通畅,都是中资纱厂所望尘莫及的。日资纱厂之所以能够占有如此优势之地位,日本棉花商和银行界[2]的掖助实居首功,可以说是日本棉业界“纵断的组织”所显示的优异成就。

在华日资纱厂的原棉采购方式与日本大棉商有着极其密切的关系。日本购买棉花送到纱厂的价格,一般比任何其他国家纱厂的进价为低,甚至比进口国的纱厂进价还要低3%—5%,[3]这虽然是令人惊奇的事情,却真真切切地存在。日本本来也是产棉国,只是随着日本工业化的进展植棉者日少,而日本棉纺织业快速扩张,只能依赖进口棉花。

日本的棉花供给与纱布交易操纵于三大棉花商之手。所谓三大棉花商是:日本棉花株式会社、东洋棉花株式会社和江商株式会社。这三大棉花商提供了日本纱厂所需棉花的七成以上,而其所买进的纱布也占全国纱厂所需的40%。[4]他们的资本雄厚,分店和办事处遍设于五大洲,近如中国、印度、南洋,远则达欧洲、南北美洲,以及非洲和澳洲。除了这三大棉花商外,小的棉花贸易商也有50家以上,有日本国人自己经营的,也有外国人经营的,只是实力远不能与这三大棉花商相抗衡。

日本棉花株式会社成立于1892年,实力在三大公司中当为第一。早时资本为100万日元,后增长到5000万日元(实收2600万日元),总公司设在日本大阪,分公司设到世界各处:[5]

日本——滨松、神户、门司、名古屋、东京、横滨;朝鲜——汉城;

中国——长春、沈阳、大连、营口、天津、青岛、济南、郑州、汉阳、香港、广州;

荷属东印——泗水(Soerabaya)、三宝垄(Semarang)、八打威(Batavia,即今天印尼雅加达);

缅甸——仰光;安南——西贡(今之越南胡志明市);

印度——孟买(Bombay)、加尔各答(Calcutta)、喀喇蚩(Karachi,今之卡拉奇)都狄科林(Tuticorin);

非洲——亚历山大(Alexandria)、蒙巴萨(Mombassa)、丁家(Tinja)、达里萨兰(Dares-Salaam)、密开斯(Mikese)、那马敢达(Namaganda);

欧洲——伦敦;北美洲——纽约;南美洲——倍诺斯爱勒(Buenos Aires);

澳大利亚洲——悉德尼(Sydney)

以上是指它的分店而言,此外它在印度各棉产区都设有代理机构。在产棉大国美国广设收购机构:设在达拉斯(Dallas)的叫做日本棉花公司(Japan Cotton Co.);有设在豪斯吞(Houston)及得撤(Texas)的棉花打包机构(Menkawa Compress);在朝鲜设有高丽棉花贸易公司;在德国设在布勒门(Bremen)和汉堡(Hamburg)的机构名为Menkawa Gesellchaft M. B. H.;在意大利米兰的公司叫做Ditta Menkawa。该公司除了贩运棉花纱布以外,并且投资于制造业,因为日本国内的辻纺织株式会社和在中国的日华纺织就是它投资经营的。

东洋棉花会社是日本财阀三井合名会社经营的,曾是三井物产会社的一部分,1921年分离出来后成为独立的贸易机构。它拥有资本金达2000万日元,总公司也在大阪,其分店也广泛分布于世界各地:日本的神户、门司、东京、横滨和名古屋;朝鲜的汉城、木浦和釜山;中国的长春、哈尔滨、安东、沈阳、铁岭、营口、大连、天津、济南、上海、汉口、青岛、香港和广州;荷属东印度的泗水、三宝垄;印度的孟买、卡拉奇和加尔各答;欧洲的汉堡。此外如美国西部的达拉斯及棉产区的南方棉花公司(South Cotton Co.)也是东洋棉花公司的事业。该公司虽然不直接参与制造业,但三井物产会社经营或投资的纺织厂很多,事实上是如兄弟手足般地随时互相提携。[6]三井经营的工业有丰田自动织机制作所、丰田纺织株式会社、上海纺织株式会社等,另外也有很多零星的投资,比如投资于钟渊会社并是大股东之一。

江商株式会社与前两个大棉商相比在棉纺行业算是后来者,但其势力也不可轻视。该公司成立于1917年,资本金达2500万日元,实收80%。总公司设在大阪,在日本的神户、东京、横滨等处和中国的上海、香港、青岛等处都设有分店或代理店。

以上日本三大棉商资本之充足与机构分布之广泛,可以想见其脉络相通于全球,在世界各棉产地收集原棉,甚至设厂打包后运销于日本及中国、印度;同时把日本纱厂的产品销售于世界各地。他们很多时候既是原棉贸易商,又是纱布经销商,同时还是需要原棉、制造纱布的制造商。一身而数任,使日资纱厂身处盘根错节的资本关系中并受益于这种关系。日本棉商在中国的代理网络尤其绵密,为不让外人看出其资本关系,常常变更店名。他们几乎垄断了中国全部的棉花进出口贸易,操纵了中国国内的棉花贩运。

这些日本棉商在出售棉花给与之有投资关系的日资纱厂时比在国外市场采购的成本还要低3%—5%,不过也非完全如此,但大体绝无大讹。如此做法当然会反映到营业成绩上来:在1929年底时,久负盛名的日本棉花会社累积亏损38389000日元,次年该公司便将资本由5000万日元减低为2000万日元,比实收资本还要少600万日元,同时还提取历年公积金2250万日元来偿还亏欠。[7]江商会社也在这时削减资本,由2500万日元减到1800万日元,也低于实际缴付资本;东洋棉花会社虽然没有削减资本,却把股息减低了。由此可知,日本大棉商虽然想操纵棉货的供给与消费市场,但是代价也是相当大的。

在上海的日商棉行有五个:三井、伊藤、日信、江商和阿部市。其业务范围很广泛,除了经营棉花和纱布外,还经营粮油、呢绒和人造丝等业务。1917年还专门成立了日商取引所(交易所)。这一时期日本棉纱掮客很多,奔走于洋行和各大纱号之间,从事棉纱居间买卖,只有内外棉纱厂和大和、阿部市洋行聘请中国人为跑街。后来由于交易日渐繁忙,1924年以后日商三井、伊藤、日信和江商等洋行和上海日资纱厂为了竞争业务,也都聘请了出身纱号的跑街和小字号的经理、熟悉业务和供销渠道的中国跑街。[8]这些跑街的收入除了规定的车马费外,主要有佣金收入,佣金按每件棉纱计算,4支到20支粗纱每件一钱,32支细纱到42支双股线每件佣金二钱半,60支以上细纱每件佣金五钱。这些跑街业务精通,信息灵通,熟悉各地市场的销路。

按上海纱厂棉花来源图所示,纱厂所需原棉可以派员直接去乡间购买,还有三个间接来源:棉客、花行和进口。由于中国内战频繁,交通阻隔,盗匪横行,多数纱厂只能向花行和棉客那里购买。而日资纱厂恰在这里具有绝大的优势:日本政治经济势力遍布中国主要产棉区,日本的轮船公司航行于中国主要的海港和内河,其母公司与日资纱厂皆有错综复杂的投资关系,这样日资纱厂的原料和产品的运输皆畅通无阻。

在进口原棉方面,1925年11月28日,日本纺织联合会会长谷口房藏(亦担任合同纺织株式会社社长)与日本棉花株式会社社长喜多又藏在上海召集日资纱厂与棉商成立印棉输华联益会,该会与日本邮船会社、大阪商船会社及大英轮船公司三船行订立合同,规定凡自印度购买棉花时都必交由三船行所组之联合船行承运,否则处以每担7.5卢比之罚金;而船行承运棉花,则每吨40立方尺货物之运费,退回7.5卢比(合每担退规银三钱),交予厂商代表,作为特别津贴。联益会的委员有四家日资纱厂和东洋棉花、日本棉花、怡和纺织,中资纱厂只能通过日本棉商购买印度棉花,因此进口印度棉花节约运费收益者主要是日资纱厂。[9]这在纱锭快速扩充的1925年对面临棉荒的中资纱厂无疑是雪上加霜。

上海纱厂棉花来源

资料来源:方显庭《中国之棉纺织业》,国立编译馆1934年版,第64页。图中虚线表示外地棉商与上海棉商之关系,粗箭头表示上海本地棉商之关系。

日本财团和纱厂很重视保障原棉来源的稳定,为此专门投资于中国的棉花改良事业,制定了确保作为日本接近地的一大原棉供给来源地的大计划。从1916年起三菱财阀就开始涉足华北的棉花生产事业,它以石家庄为基地实行其棉花改进计划。1919年1月,三菱财团在河北省无极等县开始试验种植美国棉花,向当地农民提供美国棉种,而以收买所产原棉为条件。开始时中国人很愿意合作,认为种植美国棉花有利可图,并逐渐向无极、彰德、马头镇、邯郸等地的农田扩大种植。栽种的棉花由三菱财团收购,再向上海、青岛的日资纱厂提供,[10]这样做很合算,不仅省去了很多中间环节,而且保证了稳定的原棉供应。经营十多年,华北的原棉品质得到了改进,但这里的棉花市场也就被日商垄断了。这是内部化投资理论的鲜明例证。

另外,其他日本财阀在东北成立“满洲棉花株式会社”,积极从事辽河流域的棉产改进事业,几乎掌握了当地的棉花供应。在产棉大省山东,“专门从事掠夺殖民地”的东洋拓植会社从事着同样的事业:该会社提供20万元巨款给济南的日资棉花商店和泰顺,由其出面组织胶济铁路沿线的邹平、张店、高密等县推广美国棉种,收买所产棉花。[11]这些日本棉商在中国推广改进棉花种植事业,当然不是单纯为了帮助中国棉农,直接目标就是扶植中国作为日本棉纺织业的原料产地并为在华的日资纱厂提供原棉。

对原棉的生产、交易信息的掌握是保证稳定优质原棉供应的前提,日资纱厂向来对此投入大量精力。他们对历年的世界棉产量和中国棉产量进行统计,1929年到1934年间的世界平均棉产量2700万包(每包500磅),南北美洲占61.7%,亚欧(除中国外)占21.9%,中国占8.3%,非洲占8.0%,其他只有0.1%;主要产棉国总产量中,美国棉占62.4%,俄罗斯棉占6.8%,埃及棉占6.3%,中国棉占8.9%,印度棉占15.6%。[12]

日资纱厂消费的棉花主要是中国棉花,中国棉花纤维比较短,适于制造20支以下的粗纱,如果混入一定比例的美国、埃及的长绒棉,也可以制造40支左右的细纱,并且由于中国棉花价格远低于进口棉花,还可以节约大量成本。因此他们对中国各棉产地的原棉品质进行详细调查,将中国产棉花分为三类并评定各地棉花等级:(1)美国种棉花,分为五等,以天津产为最优;(2)黑子细绒棉(细纱用),质地柔软,纤维细长,颜色洁白,以常阴沙、通州和太仓所产乳白色为最佳;(3)白子粗绒棉(粗纱用),以余姚、九江、汉口、太仓、上海和合肥所产纤维一致有光泽者最佳。[13]

其他调查内容还有中国棉花集散统计、中国棉田面积及棉产量统计、各省每亩平均棉产量、各省棉田面积比率、中国棉与美国棉的核算、美国棉与中国棉的品质。在对比中美棉花品质之时特别考虑到水汽和杂质的比例,美国棉半中品(strict middling)一包市价206.85元,同等级的中国灵宝棉B级一包市价195元,扣除中国棉比美国棉多出的2.5%水汽和0.75%杂质,中国棉仍然比美国棉一包便宜5.51元。[14]但是中国棉纤维粗短,使用价值就打了折扣,如何混纺以弥补这一弱点就很关键。

由于日资纱厂集中于上海租界及其周边地区,所以特别重视对江苏棉花生产与销售的调查。[15]首先,调查了从1919年到1934年15年间的江苏植棉面积和产量,对重点产区还列有《江苏省县别棉产额统计表》,年产超过十万担的县有南通、如皋、东台、常熟、南汇;接近十万担的有海门、崇明、太仓、启东等。其次,将江苏省棉花分为通州棉、太仓棉和南北市棉三类,分别调查其颜色、纤维长度、包装以及适合制造棉纱种类等。最后,调查棉花交易的数量和附近主要的棉花打包厂等。

《中国纱厂一览表》关于在沪纱厂的棉花消费量统计方面的缺失,中日两国纱厂各有不同。日本纱厂除上海纺、日华和公大是统计公司消棉量的总数[16],上海纺因其全部棉花消耗都是由纱锭完成,可以按各厂纱锭数量比例而推算出来;而日华与公大两公司消耗棉花的机器却是由纱锭与线锭两种组成,两种机器消耗棉花的水平各不相同,而且也不是该公司所有纱厂全部装备线锭,推定它们的棉花消耗量就比较复杂了。按照常识可以先通过专营纺纱之纱厂(16家)所有纺锭数(459854枚)与消棉量(1074239担)计算得到每枚纱锭年均消棉量为2.3360担;再统计出兼营纺纱与纺线之纱厂(7家)所有纱锭(246096枚)与线锭(91024枚)的总消棉量(363034担),根据纱锭数与其年均消棉量计算出上述七家纱厂全部纱锭的消棉量(574890担),然后从总消棉量中减去全部纱锭消棉量得到线锭的消棉量,再除以线锭数量,即可得每枚线锭的年消棉量,最后以此数确定各厂线锭的消棉量。可这七厂纱锭之消棉量已经超过登记的纱锭与线锭消棉量之和,这一事实表明兼营纱线之纱厂的纺纱效率大大低于专营纺纱之厂,故此以纱锭与线锭各自消棉量来推定各厂所缺乏之消棉量的方法断不可行。

另一可行办法即是从工人消棉量来推定所缺数据。具体办法是:从专营纺纱纺线并具备完整的工人人数(10291名)与棉花消耗量(363034担)统计的日资纱厂(7家)中得到每个工人年平均消棉量(35.28担),再与缺乏分厂消棉量统计的日华喜和工厂(2家合计)工人数(7684名)与公大二厂(因一厂纺锭、线锭与布机兼备,情形太复杂)工人数(1673名)作乘积,日华公司以其消棉总数(571600担)减去喜和纱厂消棉量(271000担[17])后之数字再按纱锭比例划分浦东工厂与曹家渡工厂的消棉量(分别为145700担和154900担)。但这里遇到一个巨大的矛盾:公大以总消棉量(42000担)减去根据人均年消棉量与工人数所得二厂消棉量(59000担)得到的一厂消棉量却分明是个负数,这再次说明公大纱厂的纺纱效率要么是大大低于日资纱厂的平均数,要么是其统计数字严重失实或在形成数字之时出现笔误。

那么只能通过具体纱厂的工人数来分配其消棉量了。现在首先分析公大纱厂的基本状况:84768枚纺锭、14520枚线锭、1904台织机、工人5605名、消棉量42000担、产纱量8500包。除去公大二厂所有的40096枚纺锭、工人1673人,一厂拥有44672枚纺锭、14520枚线锭、1904台织机。根据每人平均操作23.97枚纺锭、1.185台织机,可测算得公大纱厂每人可操作线锭33.30枚,而一厂与二厂涉及消棉量的工人数量分别是3497人、1673人,据此可各分配得消棉量为:一厂28400担、二厂13600担。公大纱厂的人均消棉量仅为8.13担,不到7家日资纱厂人均数的1/4。

表4—1 日华公司各厂装备与生产概况

日华公司所有四处工厂中,华丰纱厂为其收购的中资纱厂,各项统计完备,而其他三处的消棉量与产纱量是混合统计,故须通过各厂涉及消棉量的工人数量来推定。从表4—1统计可知,只有浦东两厂操作500台织机的工人(422人)不涉及棉花消耗,这样就可以按扣除这些人后三处工厂的人数来分配消棉量,分别为:浦东一、二厂102298担,曹家渡三、四厂108726担,喜和两厂360576担。如果取整数,可分别取做浦东102300担、曹家渡108700担和喜和360600担。日华公司人均消棉量为46.93担,为7家日资纱厂人均数的1.33倍。

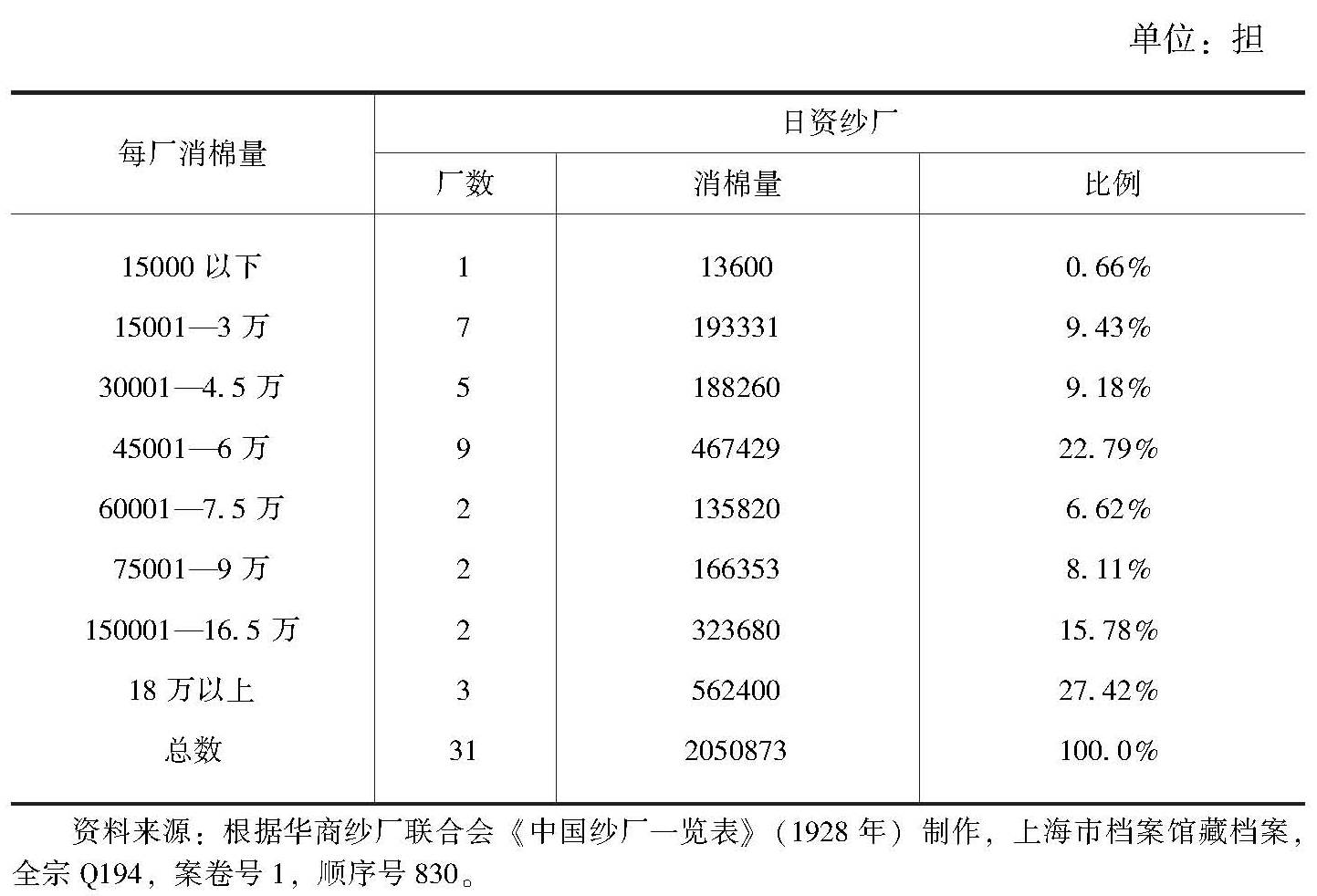

表4—2显示日资纱厂消棉量最多集中在45001—60000枚之间,其众数平均为50455担。日资纱厂消棉量之中位平均数为49167担、算术平均数为66157担。消棉量最多者之日资纱厂有丰田纱厂的201800担与日华喜和工厂的360600担,而消棉量最少者为公大二厂的13600担。

表4—2 1928年在沪日资纱厂按每厂消棉量之分类

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。