管理是任何人类活动所必需的。管理工作中的组织职能主要是对管理人员的管理劳动的管理。组织结构的设计就是要在管理劳动分工基础上,设计出组织所需的管理职务和各个管理职务之间的关系。很显然,管理层次受到组织规模和管理幅度的影响:它与组织规模成正比:组织规模越大,包括的成员越多,则层次越多;在组织规模已定的条件下,它与管理幅度成反比:主管直接控制的下属越多,管理层次越少,相反,管理幅度减小,则管理层次增加。

日华纱厂的管理体制

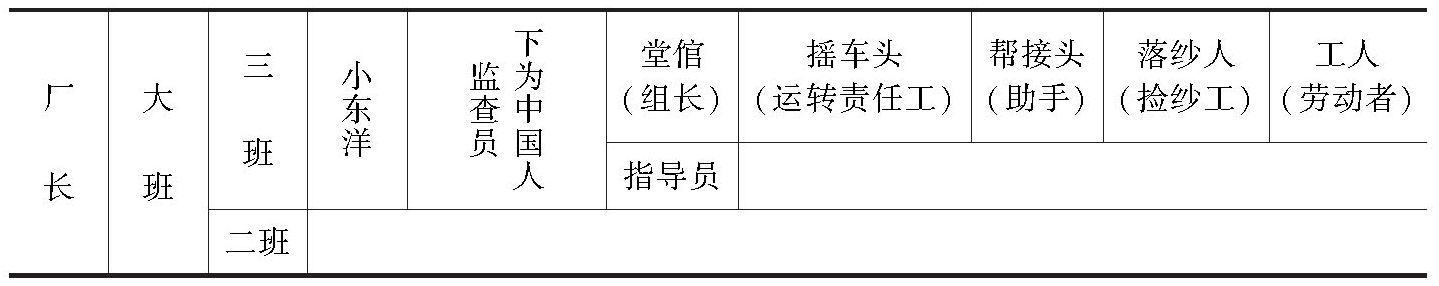

日华纱厂的企业管理体制[1]是扁平结构形态。总公司设有三部九课(后又调整为四部十二课):一、总务部,下设庶务课、计算课、出纳课、用度课与秘书课;二、营业部,下设原料课和贩卖课;三、工务部,下设纺织课、原动课和劳务课;四、企划部,对问题进行应对设计。这种形态的好处是:由于层次少,信息的传递速度快,从而可以使高层尽快地发现信息所反映的问题,并及时采取相应的纠偏措施;同时,由于信息传递经过的层次少,传递过程中失真的可能性也较小;此外,较大的管理幅度,使主管人员对下属不可能控制得过死,从而有利于下属主动性和首创精神的发挥。但由于过大的管理幅度也有一些局限性,比如主管不可能对下属进行充分有效的指导和监督;每个主管从较多的下属那里取得信息,众多的信息可能淹没了其中最重要、最有价值者,从而可能影响信息的及时运用。

日华纱厂各个工厂的管理结构也同样属于扁平化的组织结构。以曹家渡工厂为例,由一名董事指挥工场长,工场长之下设三个主任(纺织主任、织布主任和事务主任)一个工场调查记录员。在三名主任之下再设置各种类似小组长的最底层管理者。纺织主任之下有整棉、梳棉、粗纺、精纺和仕荷(加工、包装)五个保全,织布主任下有准备、糊付(上浆)、织布、仕荷和原动五个保全,事务主任下有担当庶务计算、用品仓库、原料制品仓库和人事四个职员。[2]不同工场的职务设置略有不同,比如喜和工场只设置了两个主任:工务主任和事务主任,工务主任担当了曹家渡工场纺织主任和织布主任的管理任务,另外还有工场调查记录之责;事务主任的管理范围则与曹家渡工场的事务主任基本一样。

根据《职员服务约则》,各部设置部长,督管本部事务,工务部长监督各工厂的事务;各课设课长,受部长的指挥命令处理事务,但必要时主任也可以行使课长职权;各课收发的关于重要事务的文书要经由部长和常务董事的查阅并许可;各课的重要事务要写成汇报书提供部长和常务董事查阅才实施;在工场设置工场长,在常务董事的指挥命令下管理工场事务;工场长之下设置事务主任和工务主任,作为对工场长的辅助。[3]

从功能上看,日华纱厂的管理结构是一种传统的、普遍的组织形式。首先因为职能是划分活动类型、从而设立部门的最自然、最方便、最符合逻辑的标准,据此进行的分工和设计的组织结构可以带来专业化分工的各种好处。日资纱厂的管理结构基本上都属于此类。

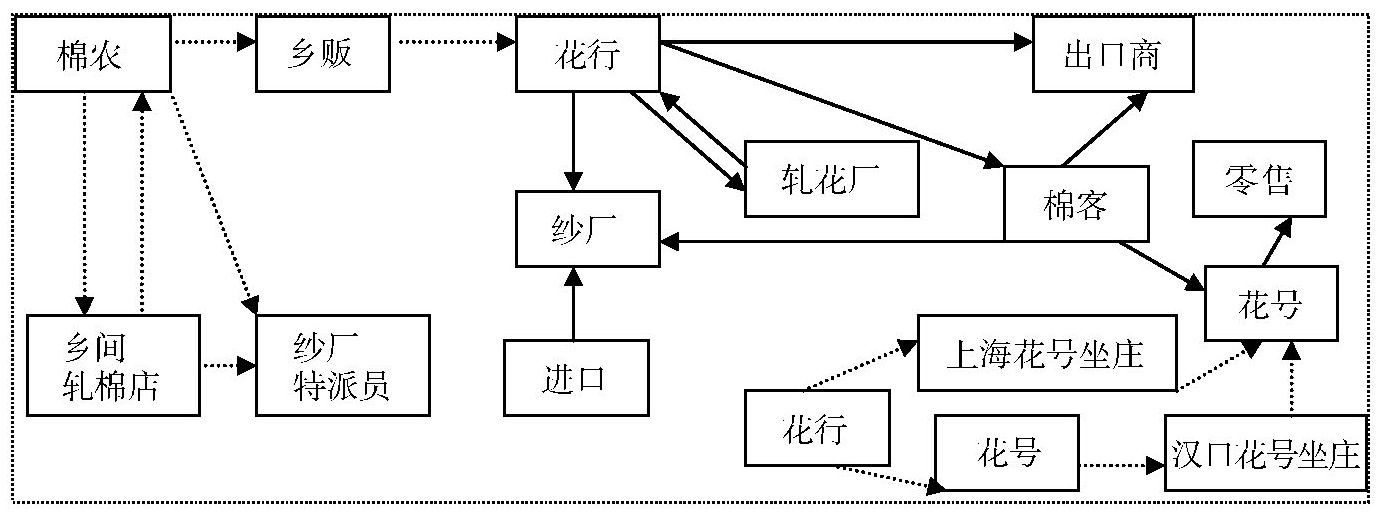

上海日资纱厂的工人组织体系除了若干区别,基本上与中资纱厂的体系相同,特别显著的区别是,日资纱厂的上层管理人员都是日本人,下面才是中国的工头和普通工人。下面的图表就是在华日资纱厂人员配置的基本情况:[4]

(A)据与内外棉有密切关系的朱邦兴等人所述制作之人员配置

(B)岡部利良所了解的某日资纱厂之人员配置

工场长→工务主任→担任→(通译)→見廻(以下为中国人)→班长→副长→职工

以上A与B所显示的纱厂管理者与普通工人设置,前者主要是中国人对纱厂各职务的称呼,后者是日本名称。大班(工务主任)就是生产部门的主管,中国工厂一般称为工程师;三班负责对车间生产的监管,相当于中国纱厂的领班(监督),但其权力一般要比领班更大一些。二班作为大班的助手负责一般事务(不过问具体的生产事务)。三班之下配置的小东洋就是中国纱厂所说的副领班(监督助手),是日本人所担任的最低职务,以下职务就全部由中国人担任。在内外棉纱厂到上海投资之前,就提前把曾在中国从事商业活动的职员派往新买的纱厂中进行训练,以适应未来在中国工厂的管理工作,另外还将一些中国工人送往日本工厂进行培训,以便将日本工厂的管理方法移植到中国工厂。

中国人担任的最高职务是监查员,在体制上相当于中国纱厂的工头(组长)。他的任务就是监督检查工人的生产劳动,特别是有对工人进行赏罚的权力。监查员之下的堂倌是女工的组长,与中国纱厂的女工头一样,都是带领女工工作,负责监督女工集合与生产。A表里所提到的指导员是日资纱厂所独有的职务,担当对经验不足工人的指导工作。堂倌之下的人员配备与中资纱厂完全一样。

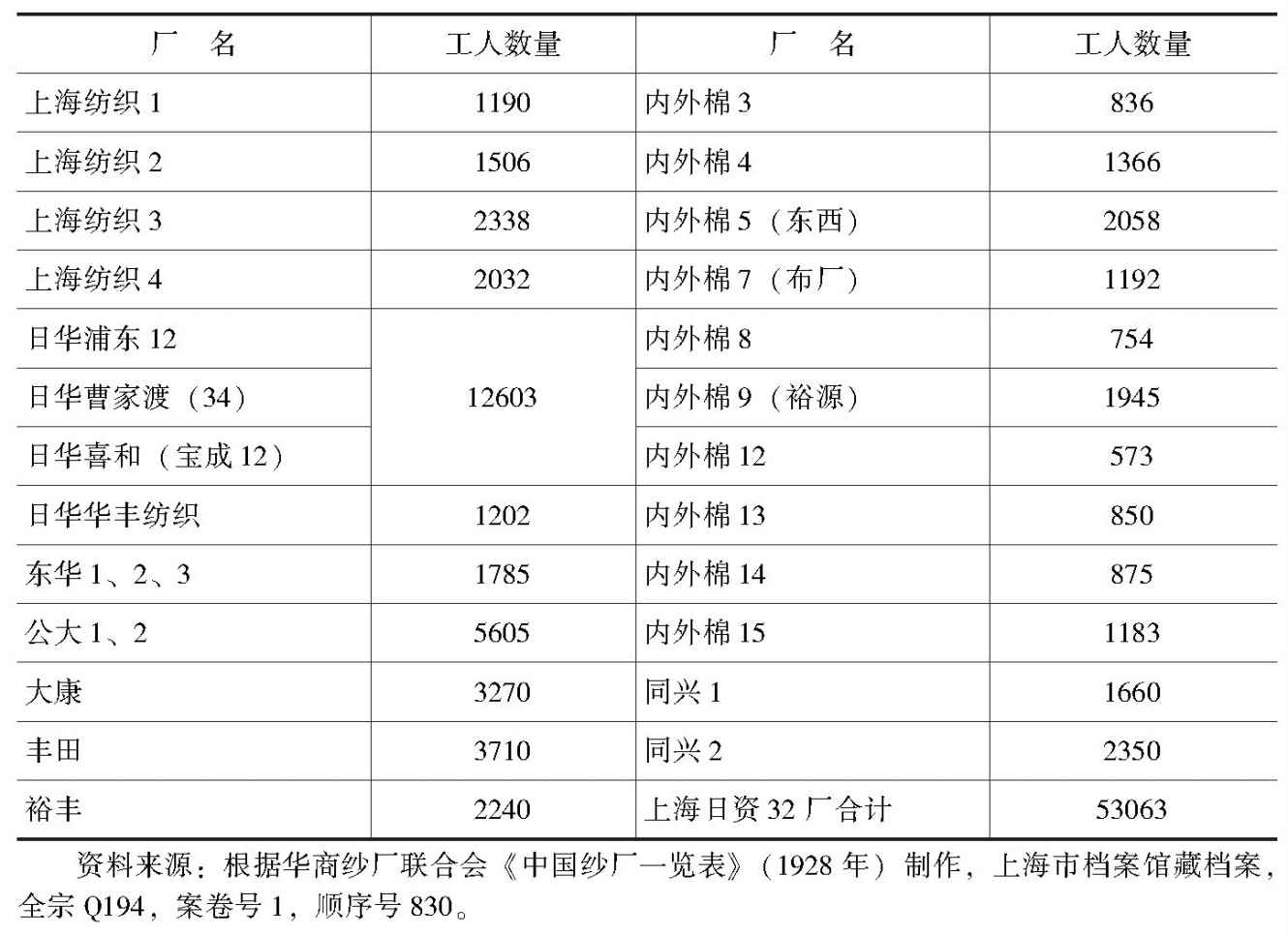

上海日资纱厂所雇用工人总数达5.3万多人,几占整个上海棉纺织工人的半数,比中资纱厂工人数还多2000多人。而据1928年上海社会局调查,全市工厂1267家,有工人22.4万人(这个统计起点较高,30人以下及无动力机械的工厂都不在统计之列)。[5]由此可见上海日资纱厂工人力量之集中。

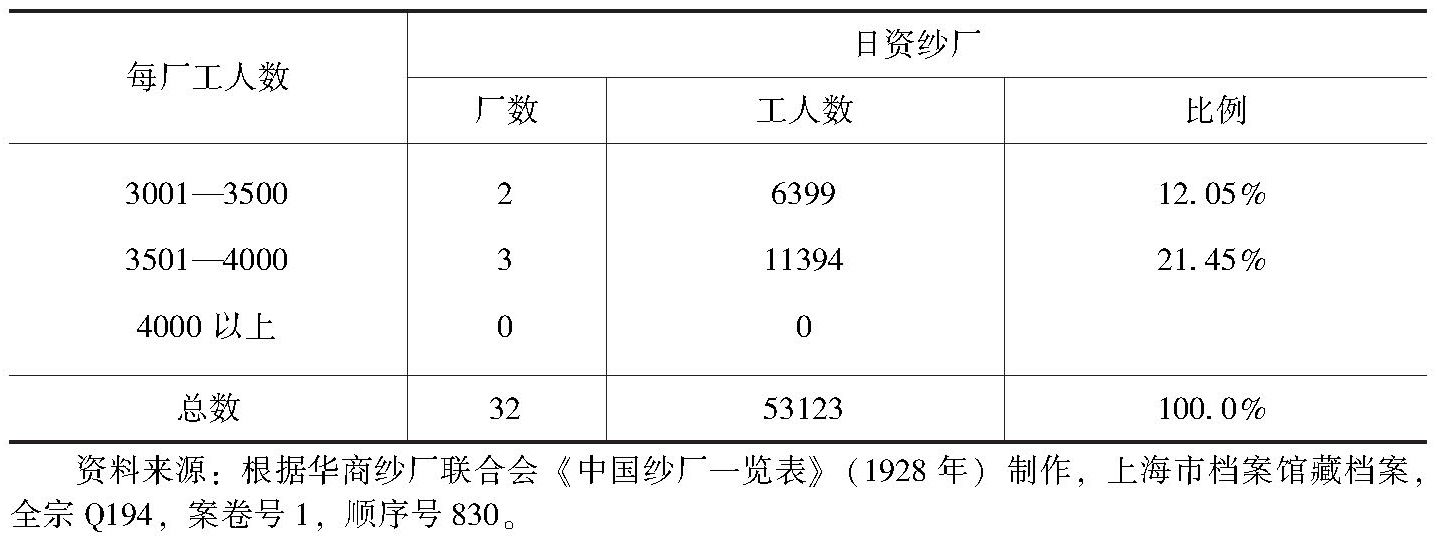

表5—1 1928年上海日资纱厂的工人分布

在上海的32家日资纱厂中,只有日华三处6家工厂与公大2家工厂有公司工人总数统计而无分厂工人之统计。日华浦东工厂、曹家渡工厂与喜和工厂都分别有2处工厂,其各项统计数字都是以2处工厂混合统计,无法再加细分,只各取其平均数;前两处工厂都拥有纱锭与织机,后者则拥有纱锭与线锭。是以欲统计出各厂详细数字至为困难。这里只能通过日资纱厂工人操作纱锭、线锭与织机的平均工作效率来推测日华缺乏分厂工人统计的数据,首先得出三处工厂的数字,再平分作为各该处每一工厂的数字。日资纱厂中只有纺机(即纱锭与线锭)统计而无织机统计[6]的纱厂有17家,拥有的纺机与工人数分别是586262枚(纱锭495238枚、线锭91024枚)、20684人,则每个工人可操作纺机28.34锭。如果再除去拥有线锭91024枚、工人10291人的7家纱厂,则有专营纺纱之10家纱厂,有纱锭249142枚、工人10393人,如此计算出每个工人可操作纱锭23.97枚。

可是同是依据上述数据,可计算出每个工人可操作线锭竟达到3631.60枚,如此高的工作效率在事实上不可能做到,也就无法作为计算有纺线作业之纱厂的工人数的基础,幸而根据纺锭与织机的工作效率已经足够测算各纱厂的工人数量。这一事实说明那些兼营纺纱与纺线之纱厂的工人操作纱锭的效率要大大高于专营纺纱之纱厂。

至于计算每个工人可操作的织机数,可由兼营纺纱与织布并有独立工人数量统计的工厂(6个)中相关数据推算出。具体做法是:从这些工人总数(13039人)中减去从事纺纱的工人数量(210712/23.97=8790人),所得即从事织布工人数量(4239人),此数与织机总数(5037台)的比率即为每个工人可操作的织机数(1.185台),由此可计算出每一工厂的织布人数,进而每一工厂人数可得矣。

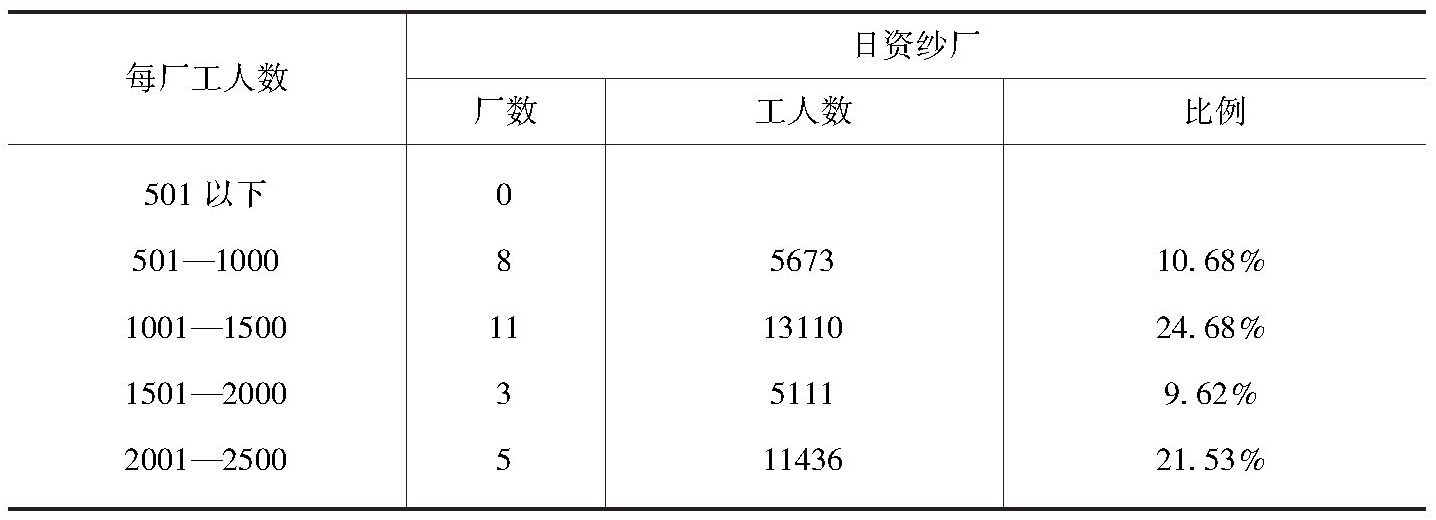

表5—2 1928年在沪中日纱厂按每厂工人人数之分类

续表

表5—2显示日资纱厂平均有1660人,拥有工人数量在1001—1500人之间为最多,有11家、13110人,平均每家1192人。此乃众数平均,较中位数平均为1364人为低。

在纱厂工人数量的规模分布上,日资纱厂明显以中小规模为主,以500—2500人之间为例,日资纱厂有27家(全部32家),有工人35330人,占全部在沪日资纱厂工人的66.51%;在沪日资纱厂中工人超过3000人的大厂只有5家,每厂平均有工人3559人。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。