第三节 货币需求与供给

一、货币需求

(一)货币需求的含义

货币需求并不是人们对货币的需要,而是指一定时期内商品流通对货币的需求量,它是客观的,不是主观的。

货币需求与社会总需求是两个不同的概念,社会总需求是指一定时期内以货币表示的社会有支付能力的购买总量,它是国民收入分配的结果,也是货币供给的结果,是客观存在的量,而货币需求是客观需要的量。

(二)货币需求理论

货币需求理论主要是探讨货币需求究竟由哪些因素决定的理论。经济学家在长期、持续的探讨中,形成了不同的货币需求理论。下面主要介绍凯恩斯主义和弗里德曼为代表的货币主义的货币需求理论。

1.凯恩斯主义的货币需求理论

凯恩斯认为货币需求的动机有四个:

(1)收入动机。即人们的收入和支出间有一个时间差,为此人们需要经常持有一定量的货币,以供日常交易之需。收支时间的间隔关系是:收入量越大,收支时间间隔越长,这种货币需求越大。

(2)营业动机。为了使生产不断进行,人们必须解决支付营业费与获得营业收入之间不一致而造成的困难而持有一定量的货币。这部分货币需求量取决于营业费支付量与收支之间的时间差,营业费用支付越大、时间差越长,这种货币需求越多。

(3)预防动机。凯恩斯认为,未来是不确定的,常有各种意外发生,为了预防意外,人们便持有一定量的货币,以应付意外事件发生时的交易之需,作为心理上感觉安全的资产。这种动机的货币需求大小,主要取决于收入水平。

(4)投机动机。凯恩斯假定人们只能在货币和长期债券这两种资产间选择其财富的持有形式。在利率过低或长期债券价格过高时,人们就预存一定数量的货币,以便在利率上升或债券价格下降时购入这种债券。反之,就减少投机需求而购买债券。

凯恩斯把上述四种动机归为三种需求:前两类动机为交易需求,第三类动机为预防需求,第四类动机为投机需求。在凯恩斯看来,这三种需求是影响货币需求的因素。

2.弗里德曼的货币主义需求理论

弗里德曼认为影响人们持有货币的因素有四个:

(1)总财富。个人所持有的货币受其总财富制约,由于总财富缺乏统计资料,用个人长期稳定的收入来表达。

(2)财富构成。即人力财富与非人力财富构成的比例,前者是个人获得收入的能力,后者是物质资产收入。

(3)收益率。包括具有固定收益率的债券和非固定收益率的证券(股票)等,也包括持有货币本身的收益率。

(4)其他因素。如支付习惯、消费与储蓄心理等。一般来说,收支间距越短,持币量越少;消费倾向越高,持币量越少,等等。

弗里德曼上述货币需求理论,可表述为整个社会货币需求函数:

![]()

式中: 为实际货币需求,rm、rb、re分别代表货币、债券和股票的预期名义收益率,

为实际货币需求,rm、rb、re分别代表货币、债券和股票的预期名义收益率, 表示价格水平的预期变动率,w代表非人力财富占总财富的比例,u代表影响实际货币需求的其他因素,Y代表个人长期稳定的收入,f是函数关系。

表示价格水平的预期变动率,w代表非人力财富占总财富的比例,u代表影响实际货币需求的其他因素,Y代表个人长期稳定的收入,f是函数关系。

弗里德曼强调指出,根据大量历史资料分析,上述货币需求函数具有稳定性。根据货币需求稳定性的理论,主张国家控制货币供给以及实行单一规则等货币政策。

(三)我国的货币需求

我国的货币需求理论正处于开拓阶段,还没有建立计量模型。理论界认为影响货币需求的因素大体包括以下几个方面:

(1)收入水平。收入水平越高,用于交易和储蓄的货币需求必然增加;反之,则会相应减少。

(2)商品、劳务的供给量。商品、劳务的供给量越多,货币需求越多;反之,则相反。

(3)物价水平。价格提高,货币需求就增加;反之,则下降。

(4)投资的总量和结构。投资规模越大,所需自行积累货币资金越多,持币量越大,货币需求量越大;反之,则相反。

投资期限结构中,投资回收期越长,所需占用的资金也越多。因此,投资结构不同,货币需求量就不同。

(5)消费结构。高档耐用消费品在消费结构中所占比重越大,为了购买高档耐用消费品所积存的货币需求越大。

(6)货币流通速度。货币流通速度越快,货币需求量越小;反之,则相反。

二、货币供给

(一)货币供给与货币供给量

货币供给是中央银行运用各种金融调节机制,通过金融体系向再生产过程供应货币的经济过程。

货币供给量指通过货币供给过程给社会所增加的货币量,是一国在一定时点上现金与存款的总和。年末货币存量总额与年初货币存量总额之差,就是当年的货币供给量。

(二)货币供给的范围与层次

随着人们认识的深化,货币的范围不断扩大。19世纪上半叶仅承认金属货币是货币,19世纪中叶以后承认银行券与金属铸币同样是货币,20世纪初期存款通货又被认为是货币。当代美国经济学家弗里德曼认为:货币是购买力的暂栖场。从这个角度看,一切可转为现实购买力的金融资产,如政府债券、民间债券、人寿保险公司保险单等,都可视为货币。

由于货币范围的扩大,需要研究众多货币中哪些是现实的货币,哪些是潜在的货币,以便对货币供给量实行分层调控。在20世纪60年代,美国联邦储备银行出于制定货币政策的需要,根据金融资产流动性的强弱对货币进行分层次统计。以后,各国中央银行纷纷效仿,成为各国的普遍做法。

按照国际货币基金组织(IMF)的分类,货币层次分为:

M0——现金

M1——M0+银行活期存款(支票存款)

M2——M1+银行定期存款和具有市场性的短期信用工具

我国对货币层次的研究比较晚,按照IMF的口径,我国于1994年第三季度起由中国人民银行正式推出货币量统计指标并向社会公布,1995年调整了各层次货币量的统计范围。调整后的统计范围如下:

M0——现金

M1——M0+企业单位活期存款+机关团体存款+农村存款

M2——M1+企业单位定期存款+个人储蓄存款+自筹基本建设存款+其他存款

在我国的上述三个层次货币供应量中,M0是最活跃的货币,与消费物价水平变动密切相关,一直是中央银行关注和调节的目标;M1是反映企业资金松紧的重要指标,流动性仅次于M0,人们称它为狭义货币供应量;M2的流动性最弱,人们称它为广义货币供应量,它能反映社会总需求的变化,在宏观调控中也有重要意义。

2006年底,我国M0为27072.6亿元,M1为126035.1亿元,M2为345603.6亿元。

(三)商业银行派生存款的创造

商业银行派生存款的创造,是货币供给理论的重要组成部分。不理解信用创造,就不能真正理解货币供给量模型。

1.几个相关概念

(1)原始存款。原始存款是商业银行体系吸收的现金净增加额形成的存款。

(2)派生存款。又称引申存款,是由商业银行放款形成的支票存款。派生存款的增加或减少,即货币供给量的相应增加或减少。

(3)支付准备金。商业银行以现金形式吸收的存款不能全部贷放出去,必须保留一部分现金应付客户提存和票据交换清算差额。这部分现金叫做支付准备金。

(4)法定存款准备金率。由中央银行规定的商业银行必须按存款一定百分比提取的现金与存款的比例叫法定存款准备金率。这部分准备金集中于中央银行保管,商业银行不得自由使用。

(5)活期存款法定准备金率(rd)。由中央银行规定的活期存款与活期存款法定准备金的比例。

![]()

(6)定期存款法定准备金率(rt)。中央银行规定的定期存款与定期存款法定准备金的比率。

![]()

(7)定期存款比例(t)。由客户自行选择的定期存款占活期存款的比例。

![]()

(8)超额准备金率(e)。商业银行的全部支付准备金减活期存款法定准备金再减定期存款法定准备金之后,余下的部分叫超额准备金(E),超额准备金与活期存款的比例,叫做超额准备金率。

![]()

(9)现金漏损率(k)。由客户自行决定提取的现金占活期存款的比例。由于现金从商业银行体系漏出,形成流通中现金,故称现金漏损率。

![]()

(10)实有准备金总额(R)。

实有准备金总额=活期存款法定准备金(C1)+定期存款法定准备金(C2)+超额准备金(E)

即 R=rd×D+rt×T+E

2.派生存款的创造过程

(1)几个假设条件。为了更明确地揭示派生存款创造过程以及派生存款与原始存款、活期存款法定准备金率之间的内在联系,假设以下条件为既定的:

第一,活期存款法定准备金率(rd)为20%;

第二,定期存款法定准备金率(rt)为0;

第三,定期存款比例(t)为0;

第四,超额准备金率(e)为0;

第五,现金漏损率(k)为0;

第六,原始存款为10万元。

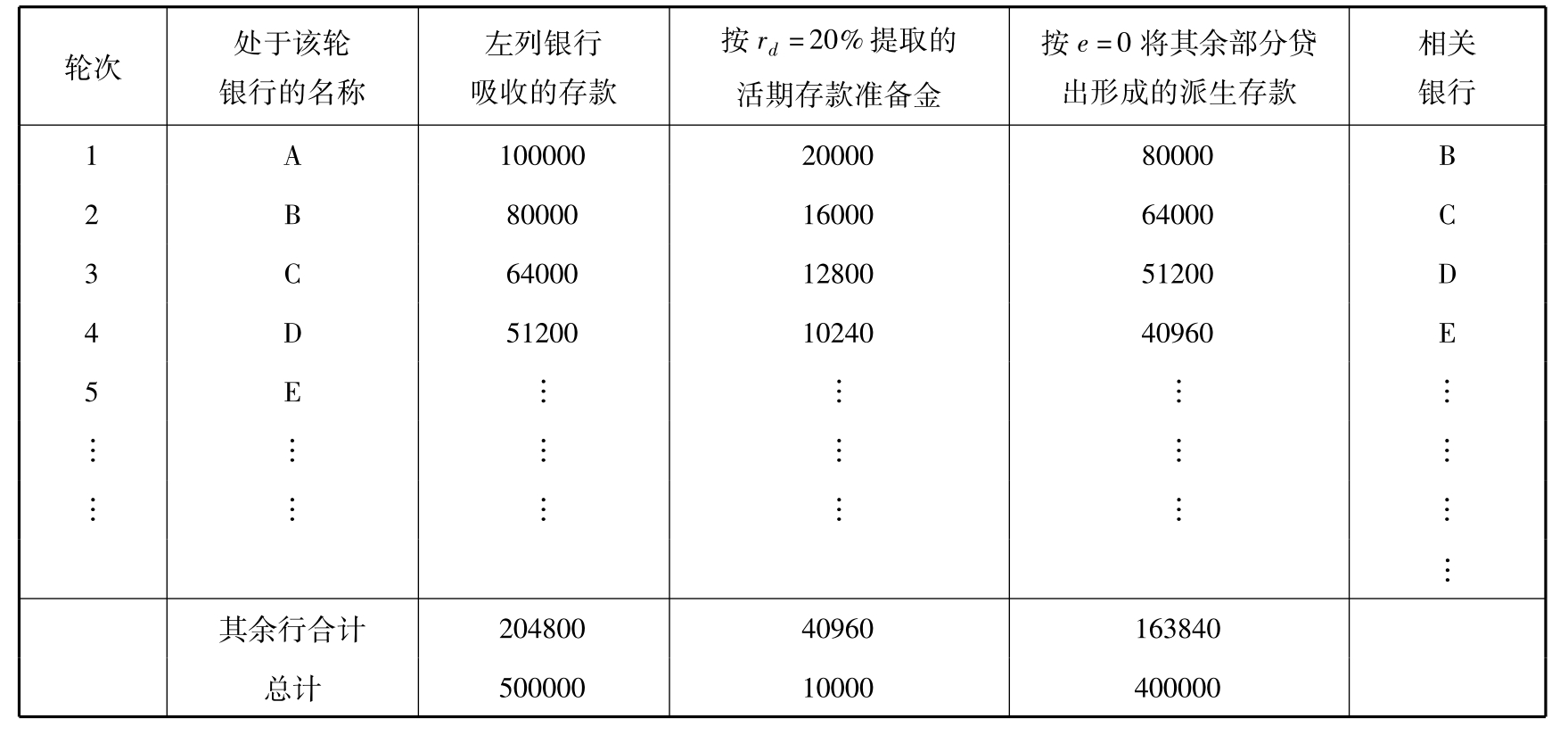

(2)派生存款创造过程,如表9-1所示。

表9-1 货币创造过程表

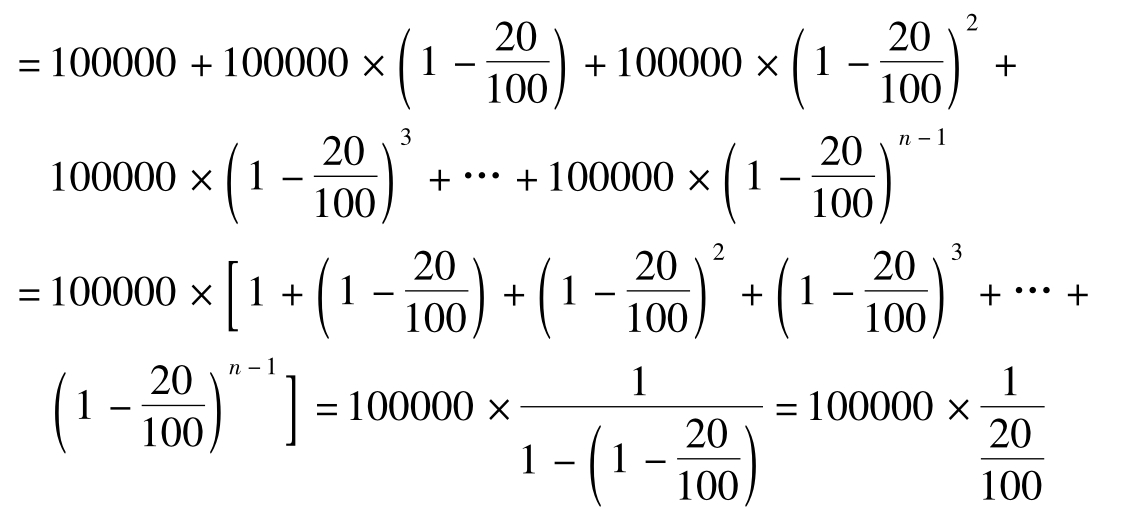

3.公式推导

根据上述派生存款创造过程,商业银行体系形成的活期存款为:

商业银行形成的活期存款=100000+80000+64000+51200+…

在上述既定的条件下,商业银行活期存款与原始存款之间有一个倍数关系。这个倍数就叫存款乘数,它等于活期存款法定准备金率的倒数(1/rd)。

4.影响存款乘数的因素的补充

上述存款乘数为1/rd,是假定k=0,rt=0,t=0,e=0的条件下论证的。更加接近实际的条件是上述各项都不是零的正数。而且,在存款乘数中发挥着与活期存款法定准备金率相同的作用。

(四)货币供给量模型

研究货币供给量模型的实践意义是,把货币供给量推导为便于统计、分析和调节控制的量。

1.两种货币供给量公式

(1)M1=流通中现金(C)+活期存款(D)。

(2)M2=流通中现金(C)+活期存款(D)+定期存款(T)。

上述公式不便于分析、控制,因此有:

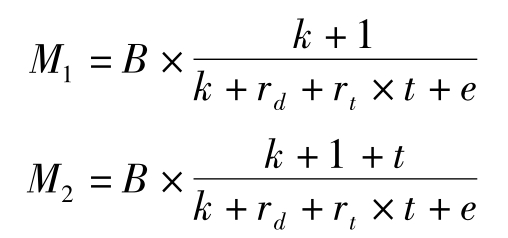

M1=m1×B

M2=m2×B

式中:B(为基础货币)=流通中现金(C)+商业银行的实有准备金(R)。

R=C1+C2+E=rd×D+rt×T+E

其中,m1为货币供给量M1的货币乘数,m2为货币供给量M2的货币乘数。

货币乘数之所以存在,是由于银行具有信用创造的功能。中央银行创造现金,商业银行创造支票存款。

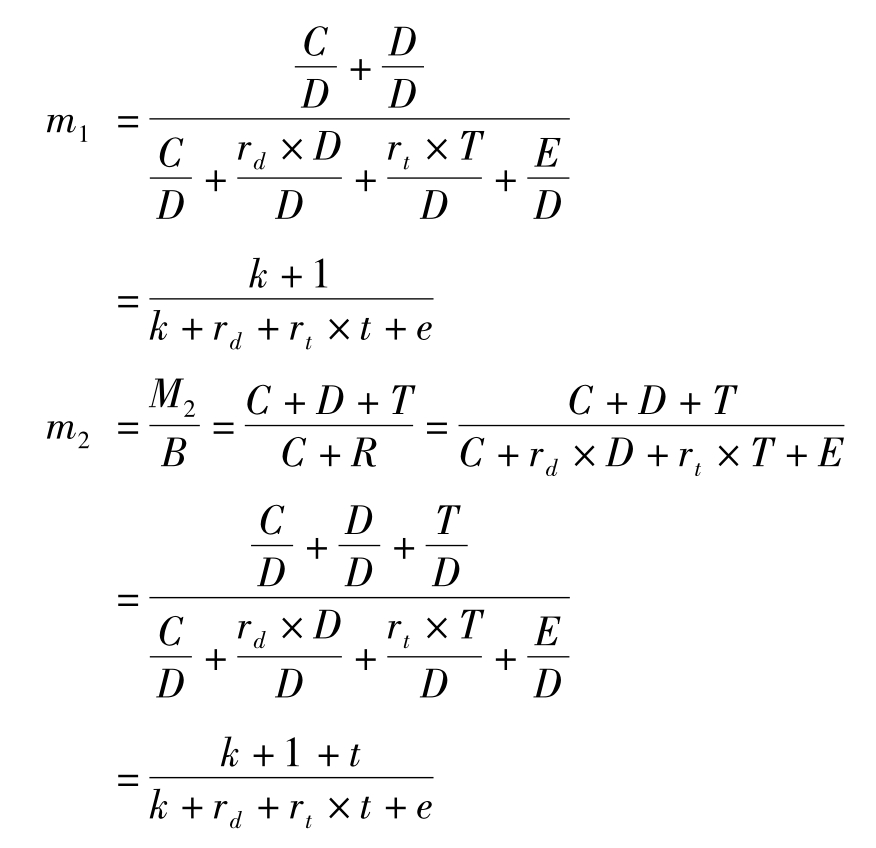

2.货币乘数m1、m2的推导

![]()

分子、分母同除以D:

3.基础货币B因素分析

基础货币是由公众持有的现金和商业银行的准备金构成的,它是商业银行存款货币扩张的基础,因此,基础货币又称为高能货币或强力货币。

从B=C+R看,C是指流通中的现金,即银行体系以外的公众手持现金。由于中央银行是现金发行的唯一机构,因此,现金是中央银行的资金来源或负债。

R为商业银行体系的实有准备金,它由C1、C2和E组成,C1和C2存在中央银行,是中央银行的负债。超额准备金E由两部分构成,一是中央银行的超额准备存款,二是库存现金。因此,E也是中央银行的负债。

由于B的构成因素为中央银行的负债项目,所以中央银行可以通过调整资产和负债项目,调节和控制基础货币B。例如,可以通过买入政府债券增加现金投放,或者反过来,通过卖出政府债券减少流通中现金。

上述定义仅用于一般理论分析,各国在实践中都根据本国具体金融情况给出不同的基础货币定义并按照定义统计基础货币。我国基础货币的定义和统计也经历了一个逐步演化的过程。

1994年我国开始进行基础货币统计。当时对基础货币的统计定义为:基础货币=金融机构库存现金+流通中现金+金融机构准备金存款+金融机构特种存款+邮政储蓄转存款+机关团体在人民银行的存款。其中,金融机构库存现金包括商业银行、政策性银行、城乡信用社、财务公司所持有的现金;金融机构特种存款是人民银行为了吸收农村信用社多余的流动性资金设立的特别账户,通常账户很小,并且不活跃。

2002年1月起,人民银行对“货币当局资产负债表”内容进行调整,同时采用“储备货币”的口径并对外公布。这里的储备货币理论上与基础货币是同一个概念,包括中国人民银行所发行的货币、各金融机构在人民银行的准备金存款、邮政储蓄存款和机关团体存款。将全部的邮政储蓄存款纳入储备货币统计范围是与当时邮政储蓄无资产动用的能力和渠道,只相当于中央银行吸收居民和企业存款从而回笼货币的特定存款机构这一性质有关的。

2003年8月,邮政储蓄资金管理体制开始改革,邮政储蓄部门自主投资、委托理财的渠道开通,其负债方吸收的全部储蓄存款与资产方存放在中央银行的转存款之间的差距越来越大。因此,储备货币中统计邮政部门的存款应用“邮政储蓄在中央银行的转存款”更为合适,2004年1月后,我国储备货币的统计据此进行了调整。自此,我国基础货币统计数字与《中国人民银行统计季报》公布的储备货币统计数字一致。随着中国邮政储蓄银行的成立,这一存款不再成为储备货币的组成部分。

4.货币供给量模型分析

从上述推导得知,货币供给量模型分别为:

由此模型可知,货币供给量由三种社会力量所制约:

(1)中央银行。中央银行可利用的调节控制因素是B、rd、rt。

(2)商业银行。商业银行为了经营需要,可调节e的水平。

(3)公众(个人、家庭、企业)持有金融资产结构的选择,即持有多少现金、多少活期存款、多少定期存款,制约着k和t。

中央银行在货币供给量的调控中处于主导的、决定性的地位。这是因为:

(1)中央银行具有用经济手段、行政手段管理全国金融活动的职能;

(2)中央银行是商业银行的最后贷款者,可以影响商业银行的超额准备金率(e);

(3)中央银行是发行银行,可以通过控制现金投放量影响公众现金持币量;

(4)中央银行还可通过利率的调节影响公众持有的金融资产结构,即k和t。

长时期来,人们一直在争论着这样一个问题,即货币供给量是外生变量(由中央银行货币政策完全控制的变量),还是内生变量(由经济过程制约的变量)。从上述分析可知,货币供给量既是外生变量,又是内生变量,中央银行不可能完全控制它。因此,对货币供给量进行经常性调节就成为中央银行的重要任务。

三、货币供需均衡

(一)货币供需均衡的概念及其意义

所谓货币供需均衡是指货币供应量在总量上和结构上大体与货币需求总量与结构相一致,若两者相差太大,就是货币供需不均衡。货币供需均衡与否,对经济运行有着重要影响。货币供需均衡,表明在社会再生产过程中物资供求平衡,有利于经济的正常发展。如果货币供给量小于货币需求量,则流通中的货币不足,影响经济发展速度。如果货币供应量大于货币需求量,则会出现通货膨胀,对经济的正常发展极为不利。

(二)调节货币供需失衡的方法

当货币供需失衡,一般采取以下方法进行调节,使两者重新达到均衡:

1.供给型调节

所谓供给型调节,是指在货币供给量大于货币需要量时,从压缩货币供给量入手,使之适应货币需要量。采取的措施有:

(1)中央银行可通过提高法定存款准备金率、公开市场业务、控制货币发行等措施来减少市场中的货币流通量。

(2)商业银行可通过不发新贷款、坚决收回旧贷款的措施减少市场货币供应量。

(3)财政可通过减少支出、增加收入、发行债券等措施减少市场货币供给量。

2.需求型调节

所谓需求型调节,是指在货币供给量大于货币需要量时,从增加货币需要量入手,使之适应既定的货币供给量,采取的措施有:

(1)动用国家物资储备、商业部门的商品储备投入流通,增加商品可供量,以增加货币需要量。

(2)动用黄金、外汇储备向国外进口国内急需的生产资料和消费资料,以此扩大国内市场的商品供应量,增加对货币的需求量。

3.混合型调节

所谓混合型调节,是指当货币供需失衡时,采用供给型调节和需求型调节相结合的办法达到货币供需均衡。

4.逆向型调节

所谓逆向型调节,是指当货币供需失衡时,中央银行采取的政策不是压缩货币供应量,而是增加货币供应量,以充分利用闲置的生产要素,促进生产的发展,通过生产发展促进商品可供量的增加来消化过多的货币量。

尤其需指出的是,上面探讨的调节方法适合于货币供给量大于货币需要量的情况。对于货币供给量小于货币需要量时,调整的方法较为简单,只要增加货币供给量即可。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。