第三节 来自通货膨胀环境报表的折算

当今世界的通货膨胀趋势虽有缓和,但各国的通货膨胀情况是大不相同的,而跨国公司集团内的子公司又往往遍布世界各个地域。把诸多包含各不相同的通货膨胀影响的各子公司当地货币报表折算为母公司本国货币后进行合并,是不是妥当呢?这是比折算在高通货膨胀环境内从事经营活动的某些国外子公司报表更具有普遍意义的问题。在全球性通货膨胀环境下,跨国经营企业的母公司在编制合并报表时,将会面临集合并报表、外币折算和消除通货膨胀会计三大国际会计难题于一身的相互联系、互为交叉的特殊会计难题。如何在折算国外子公司报表时消除国际通货膨胀的影响,是在折算前先消除还是在折算后消除,这是会计理论界和实务界都非常关心的问题。本节试图对这些问题做出一些有益的回答。

一、在高通货膨胀的环境中经营的国外子公司报表折算中的难题

在世界经济一体化越来越明显,也越来越重要的今天,各国物价变动通常表现为通货膨胀且相互影响,同时,物价指数和汇率又相互影响。这种情况下,从会计的角度看,人们在外币报表折算和消除物价变动的会计影响方面遇到了较大的困难。其中,最主要的是外币报表折算与消除通货膨胀的会计影响的会计程序问题。折算不能替代通货膨胀会计,外国的高通货膨胀率常常会给会计人员带来问题。

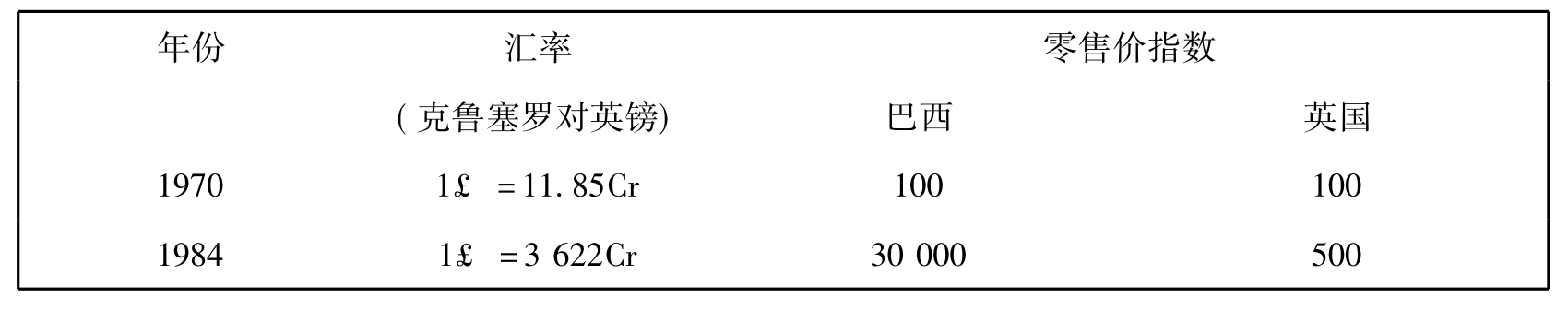

【例7-5】如表7-11所示,在1970至1984年间,巴西的物价飞涨,大大地高于英国所经历的上涨幅度。克鲁塞罗(Cr)的兑换价值相应下跌。

表7-11 巴西和英国的汇率与物价

在此情况下,采用现行汇率法不能给人以满意的结果。这可用一个简例来说明,假定一家英国公司在巴西的子公司于1970年以10 000 000Cr的价格(或者按1970年的汇率折算为£843 882)购买了一块土地。如果在巴西子公司的报表上对通货膨胀不进行任何调整,这项资产按其历史成本,亦即10 000 000Cr列示在子公司1984年的资产负债表上。如按现行汇率折算,这块土地反映在1984年合并报表上的价值则为£276l(10 000 000Cr×£l/3 622Cr),这很难说是这项资产的“真实与公允”的价值。这是“厂场消失”现象的一个例子,即随着时间的推移,位于高通货膨胀经济中的厂场在合并资产负债表上几近消失。

为了避免这种现象,人们往往建议采用历史汇率来折算固定资产。这正是FASB第52号公告所用的方法。这一公告规定采用时态法折算处于高通货膨胀环境中的子公司财务报表。在上例中,如果采用时态法,这块土地在合并资产负债表上将按£843 882(以英镑表示的成本)列示。尽管时态法会得出较为满意的结果,但必须指出,它绝非一种调整通货膨胀的手段。£843 882这个数字所表示的既不是英国通货膨胀调整后的股东原始投资额(这个金额可通过以英镑表述的原始成本乘以英国的物价变动指数标出,也即£843 882×500/100=£4 219 410),也不是这块土地在巴西的现行价值(这个金额可近似地等于以克鲁塞罗表述的原始成本乘以巴西的物价指数,即10 000 000Cr×30 000/ 100=3 000 000 000 Cr)。显而易见,折算永远不能替代就通货膨胀对公司财务报表进行的调整。

在根据国外子公司的经营性质和功能货币概念分别选用时态法或现行汇率法时,还有一个难以妥善解决的问题。那就是,作为相对独立自主经营的国外实体在一个通货膨胀率很高的东道国内从事经营活动的子公司,照理其功能货币应使当地货币,要采用现行汇率法折算其当地货币报表。但是由此得出的非货币性资产成本的本国货币(母公司所在国家货币)等值,将远低于起源时的计量基础,由于折算的折旧费偏低,折算的净收益必然偏高。根据这样的折算报表计算对该子公司投资报酬的各项比率,由于包含了过高的通货膨胀因素在内,很可能导致对未来活力能力的错误预期。应否在折算前对当地通货膨胀的影响先进行调整呢?还是采用其他的办法呢?

二、国际通货膨胀影响的消除

物价变动下外币报表折算最主要的难点是既要消除通货膨胀对会计信息的影响又要选择适当的折算方法将国外主体会计报表折算为母公司报告货币。对此,国际上有两种不同的程序。

(一)重新表述——折算程序(Restate—Translate Method)

由Zenff和Zwick提出,这种方法认为,从国外子公司角度看,为了保持子公司报表中原先表达的各项财务比率的关系,应先将国外子公司报表项目按子公司所在国的物价指数变动水平进行调整和重新表述,然后再将国外货币金额按现行汇率折算为母公司所要求的编报货币金额,以便进行报表合并。显然,这是与持子公司货币观点的现行汇率法相适应的。在按子公司当地货币所属国家的一般物价指数进行调整后,将采用现行汇率法折算,然后再与对本国通货膨胀影响进行调整后的母公司报表合并。

【例7-6】将这种方法应用于上述巴西资产的那个例子,得出的数字是:

10 000 000Cr×300×(£1÷3 622Cr)=£828 272

注意:这时折算用的是现行汇率。

美国第33号会计准则《财务报告与物价变动》规定,美国跨国公司在折算美元以前,应先将国外报表中的货币资产按现行成本等值进行调整。在英国,重新表述——折算程序是第16号标准会计实务公告的组成部分,而且绝大多数的建议都要求补充披露现行成本或要求以现行成本调整报表。英国第20号标准会计实务则要求:在高通货膨胀环境下从事经营活动的国外实体,只要可能,其财务报表应在折算为英镑之前,按照所在东道国当前的物价水平进行调整,调整后采用现行汇率法折算。在荷兰,重新表述——折算程序已由飞利浦公司实施了25年。其独特之处在于:重新表述的现行成本信息不仅在对外报表中披露,而且是该公司管理信息系统的组成部分。在这个问题上,第21号国际会计准则采取了比较灵活的态度。对在高通货膨胀国家内从事经营活动的国外子公司,其当地货币报表既可以在折算前对当地通货膨胀影响进行调整,调整后采用现行汇率法折算,也可以改用时态法折算。在1990年1月1日开始生效的第29号国际会计准则《高通货膨胀经济中的财务报告》中,IASC又改变了上述的灵活态度,明确规定对这类国外子公司的财务报表,应根据其所用货币所属国家的一般物价指数进行调整,调整后采用现行汇率法折算。

(二)折算—重新表述程序(Translate—Restate Method)

由洛伦森(Lorenson)与罗森菲尔德(Rosenfield)提出,这种方法站在母公司角度,认为为了全面反映公司的经营成果和财务状况,应先进行外币折算,然后再按母公司的物价变动水平进行调整,按本国编报货币金额进行重新表述。它是与持母公司货币观点的时态法相适应的。

【例7-7】将这种方法应用于上述巴西资产的那个例子,得出的数字是:

10 000 000Cr×(£1÷11.85Cr)×5=£4 219 410

注意:这时折算用的是历史汇率。两种方法得出不同结果的原因,是由于两种货币之间汇率的变动并不确切地反映两国通货膨胀率变化的差异。

美国第52号财务会计准则认为:在折算前对当地通货膨胀的影响先进行调整,不符合美国基本财务报表中所采用的历史成本计量基础。作为变通的解决方案,它要求在通货膨胀率过高的环境下从事经营活动的国外子公司改以美元为功能货币。这种环境被具体界定为三年内的通货膨胀率都超过100%的国家。这样,这些国外子公司就要采用时态法,按历史汇率折算非货币性资产的当地货币价值,从而使这些外币资产的美元等值保持固定。加拿大的会计建议书的要求也是这样的。然而,这样的会计处理,只有在子公司东道国和母国之间的差别通货膨胀率与汇率完全负向相关的条件下才有意义,否则,处于通货膨胀环境下的外币资产的美元等值也会使人产生误解。

姑且不去评论美国FASB在这个问题上背离理论依据而采取的务实主义态度,仅就这一规定的实际效应而言,一旦子公司所在东道国的通货膨胀率降到限度(100%)以下,那就要转而采用现行汇率法(现在应以当地货币为功能货币)。但由于在这期间汇率必将有大幅度的变动,从而会导致对合并股东权益的巨大折算调整额,对以股东权益为分母的财务比例将带来巨大的影响。不少跨国公司担心执行第52号准则会影响股东、债权人和信用评级机构在进行投资分析时对公司的评价,不是没有道理的。

上述两种方法从实质上看,都是一般物价水平会计,它们之间的差别在于物价指数的选择不同,“先折算后重计”采用的是母公司所在国的物价指数,“先重计后折算”采用的是子公司所在国的物价指数。理论上,两者各有优缺点,但在实际中,由于编制合并报表时,母公司理论已被大多数国家接受,即外币报表折算应为母公司的股东、管理当局服务,而这些股东一般来说,都是身居母公司所在国,并且只接受以该国货币表述的报表,因为他们是以这种货币进行原始投资的。这就为所衡量的购买力应是母公司所在国货币的购买力这个论点提供了有力的根据。因此,笔者更倾向于“先折算后重计”的折算方法。

三、从合并报表的编制方法上采取的措施

应该说,在兼用时态法和现行汇率法的情况下,适当地采取一些措施解决服务于某种目标的办法是可能的,而且也付诸实施了。

1.分别按不同情况和层次编制几份合并报表

例如,对用时态法和现行汇率法折算的国外子公司报表分别合并。前者(只用时态法时)在消除国际通货膨胀影响上就可以采用“先折算、后消除”的程序。在折算前,对国外子公司报表遵循的会计准则不同于母公司本国的会计准则之处,也可以进行适当的调整,这样的一份合并报表完全符合母公司货币观点的要求。而在采用现行汇率法时,在消除国际通货膨胀影响上,就可以采用“先消除、后折算”的程序。在折算前,对国外子公司报表遵循的会计准则不同于母公司的会计准则之处,则无需进行调整,这样的一份合并报表也就完全符合子公司货币观点的要求。又如,可以按通货膨胀程度相当的国家和地区分别合并在各该地区从事经营的子公司的报表。再如,进一步按经营同类或类似业务或按一定控股层次上的子公司分别合并它们的报表,这在多样化经营和多层次控股的集团中是值得考虑的,并同样适用于国内子公司。

这种按不同目标分别不同情况和层次编制几份合并报表,在跨国公司内部管理上是非常有用的,而且也应该要求跨国公司的高级经理人员有驾驭多种合并信息的能力。在荷兰,编制几份合并报表的做法已行之有年;在美国,财务分析家也认为合并报表的信息加总程度过分了,应该进行适当的分解。然而,用于对外目的的合并财务报表,一般则必须是单一的一份报表,上述设想并不能从根本上解决问题,但也可以通过披露分部信息的方式把信息传递给合并报表使用者。这样,又会相应地增加编制合并报表的工作量和成本。

2.把特殊情况的子公司排除在合并之外

按照编制合并报表的要求,并不是所有被控股的子公司报表都在合并之列,对于特殊情况的子公司,可以将其排除在含并范围之外。例如,受到有关法律的限制,母公司不能任意动用其资金的公司(如集团内的银行等等)。根据这一惯例,把高通货膨胀国家从事经营业务的子公司排除在合并之外,可能是合适的,而且这类国家也不可避免地会实施外汇管制,它的资金往往不能自由地汇回本国,如果对这些国外子公司的报表不予合并,在表下注释中必须充分披露其理由和必要的财务信息。

四、新的思路:全面重新表述——折算法

当实务中两种方法并存,竞相发挥作用的同时,美国会计学家乔伊(Choi)和米勒(Mueller)又提出了另一种解决两种方法之争的新思路——从决策方向的构想来思考。这种方法的理论依据是:一般来说,企业的投资者所关心的是企业未来获利的潜力,因为这直接决定着他们投资的最终价值,而企业获利的潜在能力又直接与企业的生产能力有关,因此,企业只有保持它的生产能力,才能保持其盈利能力。这一论证的直接含义是:投资者需要的是用特殊物价水平而不是用一般物价水平调整的财务报表,因为个别物价水平的调整(现行成本模式)可以得到最大数额的资源作为股利,并且仍然保持公司的生产能力。同时,这一方法把外币报表的计量属性统一在现行成本上,调和了折算外币报表的时态法与现行汇率法、合并报表的母公司观点、实体观点等的内在矛盾。无论是重新表述——折算,还是折算——重新表述,都是以历史成本计价结构为基础。历史成本按价格水平变动调整,无论是按国外一般购买力还是按国内货币购买力调整,它仍然是以历史成本为基础的模式。严格地说,只有现行成本信息才是决策相关的信息,因此两种方法之间的争论毫无意义。

基于这种考虑,他们认为受通货膨胀影响的子公司外币报表的折算,恰当的国际物价水平调整程序应该是首先运用现行成本会计调整子公司的外币报表,然后用期末现行汇率加以折算调整。即:(1)对所有的国外子公司和国内子公司以及母公司的财务报表都按现行成本重新表述,以反映特定物价水平的变动(如现行成本);(2)运用各种外币的现行汇率把所有国外子公司的外币报表折算为本国等值货币,这样就能保持与决策相关的信息;(3)在计算货币利得或损失时,应该使用与公司日常大量消费相关的特定物价指数,母公司观点要求使用本国物价指数,当地公司观点要求使用当地物价指数。这种观点的实质是:在通货膨胀会计中,以现行成本模式替代历史成本模式;在外币折算中,以现行汇率法替代时态法,并采用“重新表述——折算”的程序。全面重新表述—折算法把国外和国内子公司以及母公司的报表都重新表述为各自的现行成本价值,就能得出与决策相关的信息,这一信息将能表示股东可能派得的股利的切合实际的最高金额,从而为母公司股东和所有子公司的少数股权所接受。它还便于预测未来的现金流量。而且,在对所有国外子公司的现行成本为基础的个别报表进行折算后,就能更好地在国际范围内对比和评价它们的相对经营业绩。当然,由于很难准确地找到各报表项目的现行成本,并正确地评价其合理性,这一方法在实际中并未得到广泛的应用。这也许是今后可能发展的趋向,如与会计计量的公允价值模式相联系,又该进一步做哪些探索呢?

从世界各国会计实务来看,按现行成本会计先调整、后折算的程序已得到不少国家的支持,其合理性为越来越多的人所认识。在FASB于1982年12月发布的第70号准则公告《财务报告与物价变动:外币折算》中,鉴于公众表示的对第33号财务会计准则的历史成本——不变美元的不满,FASB现在对于用美元以外的功能货币计量其绝大部分涉外经营活动的企业,只要披露现行成本信息,就可以免除第33号财务会计准则关于表述以不变购买力为单位的历史成本信息的要求。作为便利不同期间对比的手段,现行成本信息既可用美国一般购买力单位,也可用外国一般购买力单位来计量。尽管准则还允许在两种程序之间进行选择,但基本的估价结构是以现行成本为前提的。1986年发布的第89号财务会计准则公告对这个问题的态度是:(1)公司对非货币性资产可以按历史成本或现行成本重新表述;(2)在提供与外国经营有关的现行成本补充数据时,可以选择两种程序之一将国外经营实体的报表折算并按照美元进行重新表述。从国际上看,美国准则的发展表明:以现行成本为基础的“重新表述——折算”程序正赢得支持。此外,英国的第16号会计实务公告和第21号国际会计准则也同样支持这一做法。

?思考练习题

1.通货膨胀对企业的财务状况和经营业绩有何影响?

2.有人认为,“通货膨胀会计的目标是保证企业能够维持经营能力”,你对此有何评论?

3.历史成本/不变货币和现行价值/名义货币会计模式有什么异同?

4.外国通货膨胀会计与本国通货膨胀会计有什么不同?

5.在会计界,任一国家对通货膨胀的反应可以通过引起会计差别的背景因素加以预测。试举几个国家的例子进行说明。

6.有人说:英国和美国在1973年至1983年所建议的通货膨胀会计的失败是由于它们缺乏概念基础。请讨论这种说法。

7.有人说,通货膨胀会计体系应该采用特定物价指数而非一般物价指数。请阐述你是否同意这种观点。

8.概括在物价上涨时影响历史成本会计的主要问题。有哪些可行的解决办法?

9.有人说,拉丁美洲提供了唯一成功的通货膨胀会计范例。请讨论这种说法。

10.作为一名潜在的跨国公司投资者,你认为是“重述——折算”方法还是“折算——重述”方法能提供更相关的信息?从国外子公司投资者的角度看,哪种方法更优?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。