一、清代前期的财政支出问题

我们已经将顺治一朝称之为开国时期,当时由于连年用兵,加上奏销制度及其他财政制度尚未上轨,从总体上看,顺治朝的支出政策与支出结构主要是围绕着军费支出进行有限的调整,尚不具备后来那样较为固定的支出项目和比例。

据《大清会典》记载,清代前期较为固定的财政支出共有12款,即:祭祀之款、仪宪之款、俸食之款、科场之款、饷乾之款、驿站之款、廪膳之款、赏恤之款、修缮之款、采办之款、织造之款、公廉之款。[2]

对于这12款支出(或归结为数款支出)的一般性叙述,可以参考注揭诸文,笔者在这里重点阐明的主要是两个问题:一是财政支出的岁额及其比例,二是典籍所载的“岁出之款”是否就是前此学者所指称的“全部国家岁出”。这两个问题相互联系,所以结合下面对康、乾、嘉三朝的统计兼而述之。

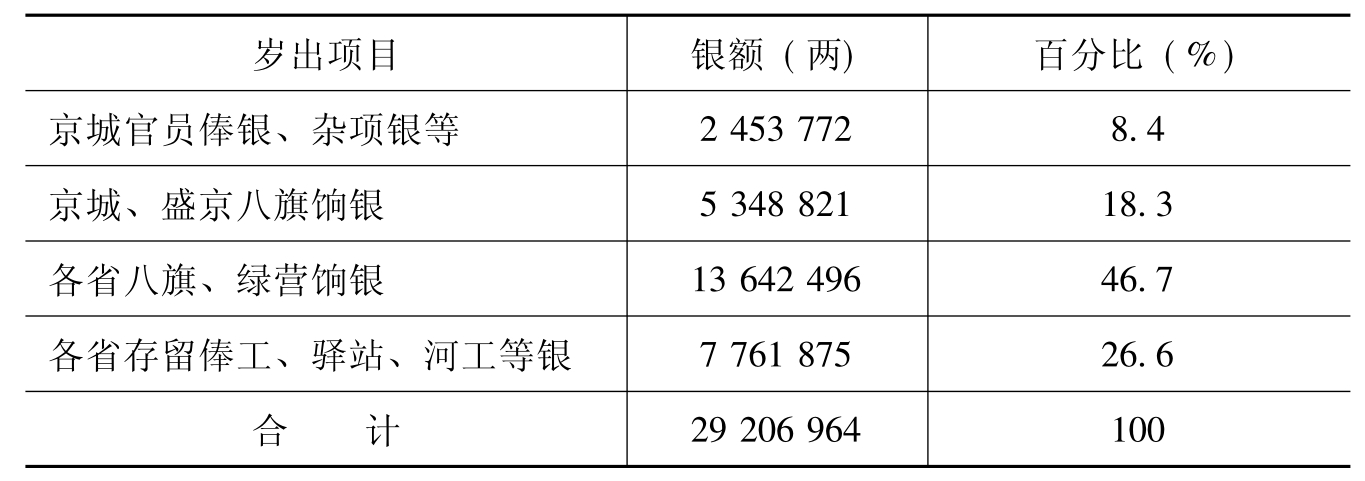

刘献廷的《广阳杂记》在谈及“天下钱粮出进存剩总数”时说:“每岁进银三千四百八十四万四千九百七十五两,加闰在外;每岁出银二千七百三十八万八千五百八十八两,加闰在外。每岁存剩银七百四十五万六千三百八十七两。案天下之饷,合满汉之兵,岁需者不过一千三百五十万而止耳。”[3]如按此说,每岁支出银为2700余万两,与岁入银3400余万两相比,结余730余万两,支出最多的兵饷一项为1300余万两,占总支出2700余万两的49.3%,但值得注意的是,刘氏在这里所说的兵饷只是各省之额,并不包括京城支款,各项岁出如表7-1所示:[4]

表7-1

康熙中期岁出统计

据上,就支出结构来看,兵饷一项为岁出大宗,仅就所列饷额已占岁出的65%,其他各项则占岁出的30%以上。就岁出总额来看,比岁入额3400余万两结余500万两左右,这从总体上说应该视为三藩之乱后清廷财政状况好转的一个标志,同时也是康熙帝清理财政,“事事减省”的结果。[5]不过,应该指出的是,除上列支出外,还有其他一些支出未能列入,比如河工经费一项,有所谓岁修、抢修、另案、大工四种的分别,表中所列各地的存留河工银,一般仅指数额有限的岁修银。据汤象龙先生统计,清代前期的四种河工费用支出每年在350万两左右,若再加上塘工经费,每年的支出则在400万两左右。[6]当然,有些河工经费银,特别是河工另案与大工,并不列入正常的岁出,所需款项也往往另外筹措,估计康熙年间正常的河工费用支出,每年总有一二百万两,再加上其他一些支出,每年的结余额大致在200万两左右,这个数字与康熙中期的户部存银额基本吻合。[7]康熙后期,“京城俸饷等项一年需用九百万两有余”[8],结余银亦相应减少。

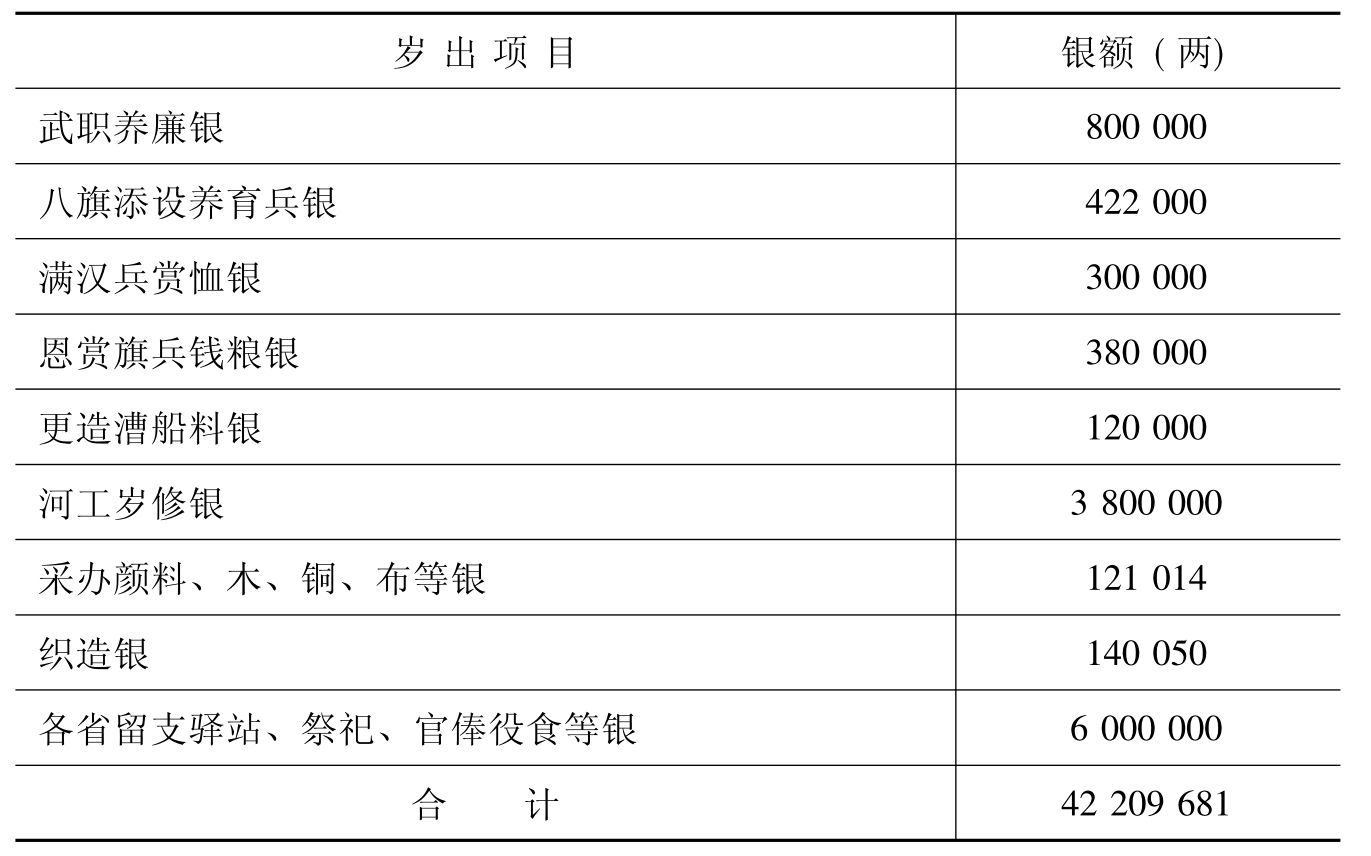

乾隆朝的岁出,《清史稿·食货志六·会计》曾概述乾隆三十一年(1766年)的支出款项与数额云:

岁出为满、汉兵饷一千七百余万两,王公百官俸九十余万两,外藩王公俸十二万两有奇,文职养廉三百四十七万两有奇,武职养廉八十万两有奇,京官各衙门公费饭食十四万两有奇,内务府、工部、太常侍、光禄寺、理藩院祭祀、宾客备用银五十六万两,采办颜料、木、铜、布银十二万两有奇,织造银十四万两有奇,宝泉、宝源局工料银十万两有奇,京师各衙门胥役工食银八万两有奇,京师官牧马牛羊象刍秣银八万两有奇,东河、南河岁修银三百八十余万两,各省留支驿站、祭祀、仪宪、官俸役食、科场廪膳等银六百余万两,岁不全支,更定漕船岁约需银一百二十万两,是为岁出三千数百余万之大数。而宗室年俸津贴、漕运旗丁诸费之无定额者,各省之外销者不与焉。

据该段史料,合计岁出银3451万余两。魏源《圣武记·武事余记·兵制兵饷》与前揭彭泽益先生文均统计为3077万余两;吴慧先生统计岁出为2325万余两,[9]更令人生疑。这与当时的岁入银4900余万两相比较(参见表6-3),委实悬殊,这当然不能视作是当时年结余银在一千数百万两或两千数百万两。其中的问题,除了魏源所说的“至出入开除外,岁余若干之确数,则《会典》及《皇清三通》均无明文”而导致的统计困难外,最主要的原因恐怕是将各省的支出与京城的支出混淆——尤其是将各省兵饷支出1 700余万两误以为是全部的兵饷支出,对此,拙著《清代军费研究》已作过辨析,可以参考。另外,《清朝文献通考》列有当时(乾隆三十年奏销)京城的岁出21款,合计为961万余两,[10]据此并参酌《圣武记》、《清史稿》等书所记,可以列制表7-2:

表7-2

乾隆三十一年岁出统计

续表

表7-2合计岁出银为4220余万两。受资料的限制,统计仍难周详,如京城每年的岁出,《清朝文献通考》记为961万余两(即表7-2前9项合计数),而在乾隆七年(1742年)甘肃巡抚黄廷桂所上题本中引户部左侍郎梁诗正的奏折时已称:“京中各项支销,合计须一千一二百万。”[11]乾隆中期京城需款按理也应在1200万两左右,必有一些岁出未能悉数列出,岁出之款超过表7-2所列。事实上,乾隆朝的财政状况并不像人们想像的那样宽裕,上揭黄廷桂的题本已经指出过乾隆初年“所入不敷所出,比岁皆然”,并进一步分析道:

盖因八旗兵饷浩繁,故所出者多;各省绿旗兵饷日增,故所入者渐少。是兵饷一项,居国用十分之六七。……查直省一切正杂钱粮,康熙、雍正年间岁岁相积,仍有余存。迩年以来,统计直省收支各款,其在年谷顺成、钱粮全完之岁,所入仅敷所出,倘有蠲缺仃缓,即不足供一岁用度。如直省支放项下,雍正元年计需兵饷一千三百余万两,乾隆四年计需兵饷一千七百余万两,其计多用银四百余万两。雍正元年计需俸工等银五百余万两,乾隆四年计需俸工等银六百余万两……又如部库支放项下,雍正年间,除西北两路军需外,每岁用银八九百万两不等,乾隆四年因添设养育兵丁、加给京官双俸、并各衙门一切经费,岁需银一千一百余万两……再如直省杂支项下,若地方工程等项,向或民力兴修,以及公项贴补,近来渐次动拨地丁钱粮,加以采买储备,拨补荒缺诸费,共计每岁又多用银百余万两不等。又如直省征收项下,自乾隆元年以来,各案永蠲地丁杂税银一百二万余两,永蠲关税盈余银五十八万余两……自雍正十三年起至乾隆五年岁底,恩蠲、积欠等银至三千四十二万余两,灾蠲银至二百四万余两,米豆等项至二百八十余万石……

由此可以看出,雍正末年以迄乾隆初年,正常的财政收入不敷财政支出或基本持平的原因,一是在于京城和直省兵饷的增加,二是在于俸禄、工食钱粮等银的增加,三是在于原不动用正项钱粮的地方工程等项转而改为正常开支,四是在于蠲免等仁政的实行以及钱粮的欠征使得正常的财政岁入有所减少。

乾隆十年(1745年)御史柴潮生也曾指出:“就今日计之,则所入仅供所出;就异日计之,则所入殆不足供所出。以皇上之仁明,国家之休暇,而不筹以开源节流之法,为万世无弊之方,是为失时。”因而上“理财三策”[12]。这也就可以理解当时不得不采用各种筹款之方法以资挹注的根由。[13]

至于乾隆朝库存银的增加(从乾隆元年的3300余万两到乾隆三十七年的7800余万两),在笔者看来,一方面,是由于正常收入与正常支出方式下的结余(笔者估计,乾隆中期年节余银在400万两左右,最多不会超过600万两,而不太可能像有些学者统计的那样达到一千数百万两或两千数百万两);另一方面,则是多方筹措以及“准回之役”结束后(乾隆二十六年)节省部分支出的结果。略如乾隆三十七年(1772年)谕称:“方今国家当全盛之时,左藏所储,日以充积。……因平定西陲以来,摘减沿边防守兵马及酌裁各省驻防汉军粮饷马乾等项,除抵补新疆经费外,每年节省银九十余万两,历今十有余载,岁需出数较少,约积存千有余万,库帑之增,大率因此。”[14]此后,由于武职养廉、红白事例银、绿营公费银等改由正项支出,[15]岁出又增,由此引起大臣的担忧,并进而受到“因一时库藏充盈,不思久远之计”的批评[16]。

嘉庆朝的岁出基本上仍依乾隆朝之制,但岁出之项目更为规范化,所谓清代前期岁出的12个款项(祭祀之款、仪宪之款、俸食之款等)正是由嘉庆《大清会典》首次明确。嘉庆朝“凡各省岁入岁出之数”,“按《嘉庆十七年奏单》,岁入银除蠲缓银四百八十三万二千八百六十二两有奇,实入银四千十三万六千一百九十四两有奇,岁出银三千五百十万七千五百三十四两有奇”[17]。据《史料旬刊》所载《汇核嘉庆十七年各直省钱粮出入清单》称,当时的额征地丁杂税、盐课、关税等项岁入银为44969056两,嘉庆十六年(1811年)实际岁入银为43501077两,岁出银为36004605两;嘉庆十七年(1812年)岁入银为40136194两,岁出银为35107534两。

必须再次指出,许多学者将此岁入、岁出之数误认为是全国的岁入、岁出数,并依此来分析岁入、岁出结构,并得出了嘉庆年间的财政收支相抵,每年结余500万两左右的结论。这显然是一种疏忽。事实上,史料所载已明确标示出岁入、岁出数是“各省”或“各直省”之额,并不包括京城的支款与户部另外的入款。如果再细心一点,同样会发现,嘉庆《大清会典·户部·尚书侍郎职掌三》所载12项岁出之款的银两支数均不包括京城,如“祭祀之款”下称:“京城各坛庙祭祀,由太常侍领取物价咨部核销;各处陵寝米麦折价银两,由礼部支领核销。各省坛庙祭祀银两俱在地丁银内动用。”其中直隶为26210两,奉天为966两,吉林为93两,山东为11774两,山西为15748两等(不备举,各省合计为198958两。下述款项均有各省的细数记载)。如“俸食之款”下称:“京城各衙门俸工役食,归陕西司、八旗俸饷处专核。外省文员均按品给俸……额支官俸役食银,直隶211386两,奉天13613两……”如“饷乾之款”下称:“京城八旗官兵俸饷,由八旗俸饷处专核;陵寝官兵俸饷及各处牧群官丁俸饷,归福建司专核;巡捕五营官兵俸饷,由陕西司专核。”如“公廉之款”下称:“京城满汉官员公费,巡捕营红白事例,归陕西司;八旗官员养廉,归山东司;八旗官兵红白事例,归俸饷处专核。外省文职养廉,在耗羡银内动支,绿营武职公费银,关地丁正项银内动支,绿营武职及驻防官兵养廉、红白事例银,在耗羡、匣费及盐规杂税银内动支……”很明显,由于奏销归口不一,京城的支款均是另外记载的,如支出最多的兵饷一项,典籍一般所记的“饷乾之款”当时为1724万余两,仅是各省的支出(这里不包括东北,更不包括京城),如果以此来分析常额军费在岁出中的比例当然是错误的,笔者在拙著《清代军费研究》中已有分析,可以参见。

笔者认为,嘉庆年间各省的岁入、岁出相抵,每年结余500万两左右,并不表示当时财政状况的宽裕,这500万两左右的银额仅仅是在各省存留、支出、协拨之后存剩的上调户部之数,由于“在京之支款有官俸、有兵饷、有公费、有役食,余者为杂支”[18],京城支款每年总在一千万两以上,各省的岁出结余并不足以应付,尚需用常例捐输以及另外开捐等加以弥补。如果以嘉庆十七年(1812年)直省岁出银3500万两、京城支款1200万两计之,岁出银为4700万两,较之前述岁入银4600余万两,已有入不敷出之虞。这种入不敷出主要是由于赋税钱粮的欠征所致,并与吏治的腐败联系在一起。道光朝依然沿袭了这一态势。一如道光三年(1823年)上谕所指:

国家出纳,岁有常经,所入银数果能全行征解,即除岁出之数,本有盈余。兹据该部(户部)按近三年比较开单呈览,综计岁入,每年多有缺少。实缘定额应支之款势不能减,其无定额者又复任意加增……嗣后着各督抚率同该藩司实力钩稽,不得任意动垫,尤不得违例格外请支。至于地丁各款,全完省分甚少,皆因不肖官员以完作欠,惟在地方大吏认真考核督催,力除积弊。此外,盐务如何畅销引课,关税如何定额无亏,以及铜铅如何不致短绌,均令各该管上司力矢公忠,劝惩严明,以收实效。[19]

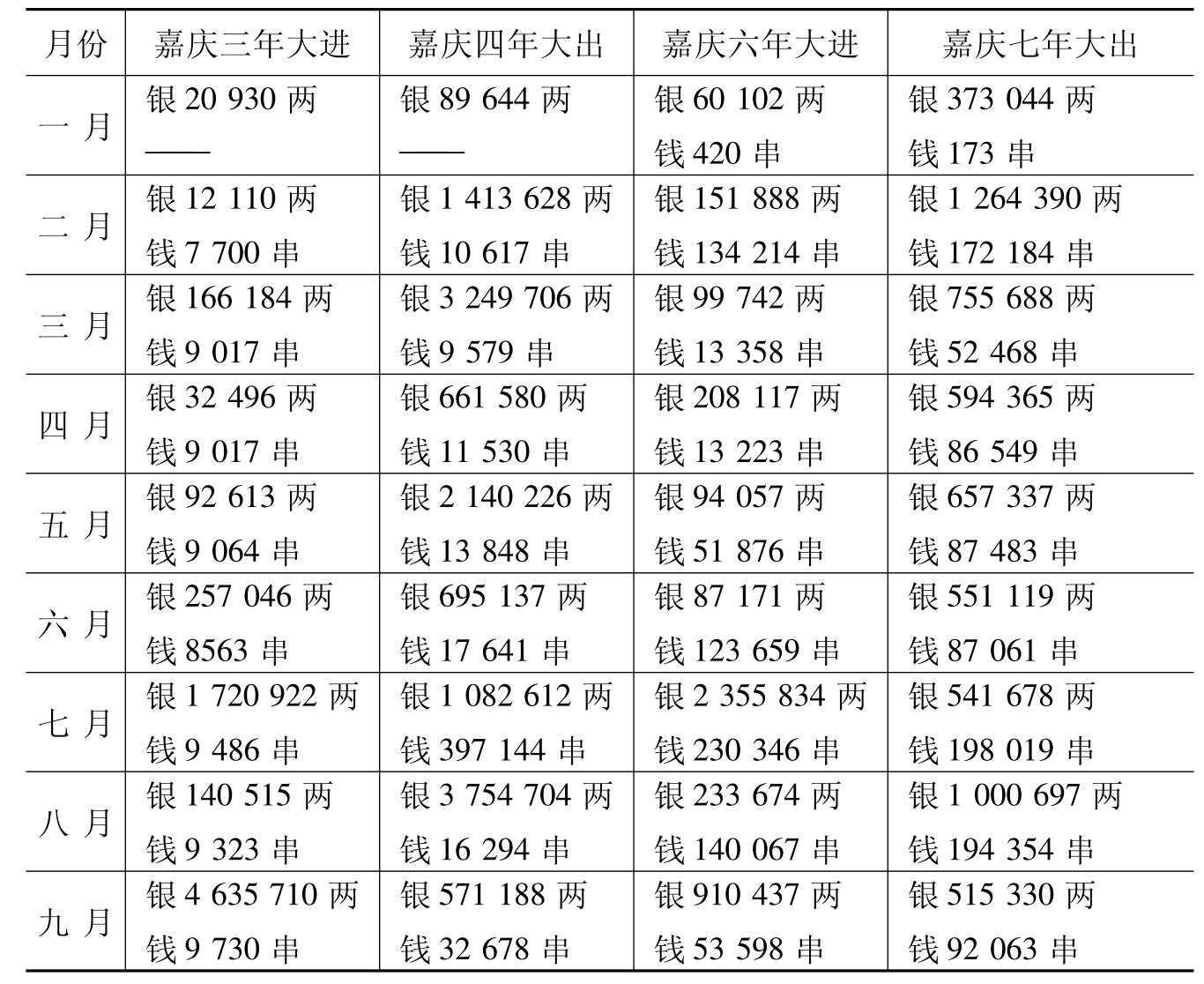

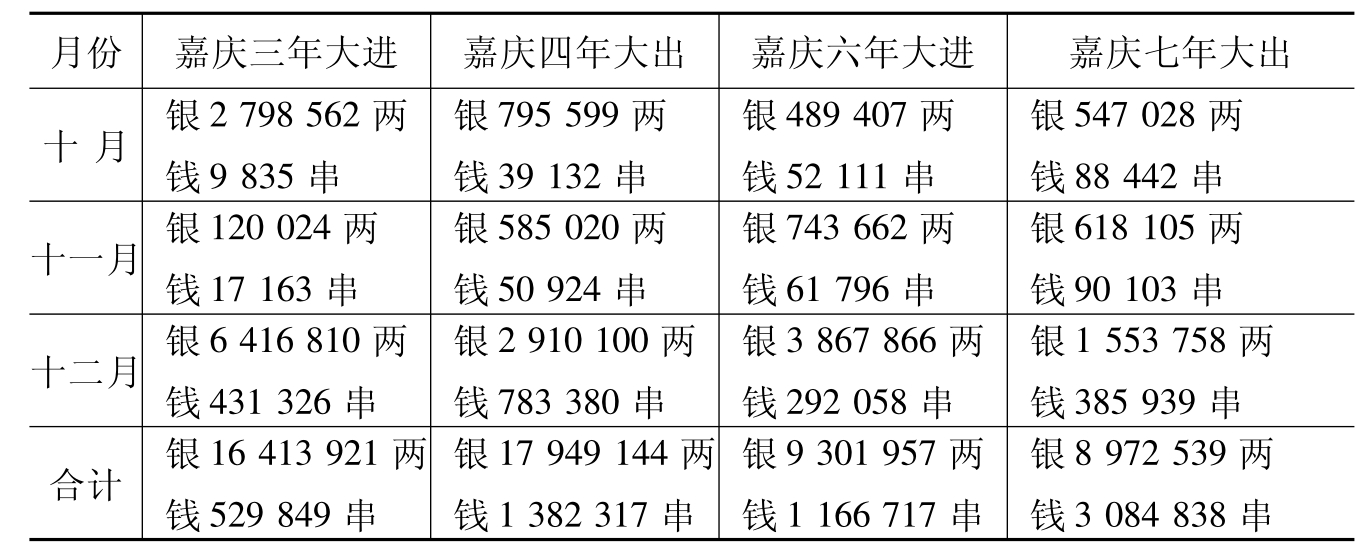

由于史料的限制以及财政问题本身的复杂,我们很难作出精确的岁出统计,而且每年的“岁用之数盈缩不齐”,仅统计出某朝某年的岁出额作为衡量某一历史时段的标尺也难免会有出入。但是,在尽量钩稽、澄清一些误解后,相信还是能够得出大致的认识:顺治朝的财政支出,由于连年用兵,基本上是一种军事性质的支出,尽管采取了许多筹饷措施以弥补正常收入的不足,仍然处于入不敷出的境地。康熙初年财政支出步入正轨,社会经济也有所恢复,财政出现结余,至康熙十二年(1655年),户部存款已达2100余万两,但随即爆发的三藩之乱,军费支出浩繁,使库存销蚀殆尽,在各种筹款措施纷纷出台的情况下,仍难以扭转财政的困厄。三藩之乱结束以后,伴随着社会经济的全面恢复,收入稳定、支出有制,应该说清朝财政渐入佳境,每年的财政收入在应付正常的财政支出外,年结余额估计在200万两左右,户部存款最多时达到4700余万两,[20]具备了蠲免钱粮以及应付非常支出的能力。雍正以降,虽然财政支出较前增加,但由于财政的整顿,收入亦增,雍正年间户部存银最多时曾达到6200余万两,只是由于雍正末年的西北用兵,使存银减耗至3200余万两。乾隆初年以迄乾隆中期,“大兵大役,散财不赀”,正常的财政收入、支出方式常被打破,户部存银徘徊在2700余万两至4300余万两之间,虽然是散财不赀,但总归聚财有道。乾隆二十六年(1761年)准回之役结束后,财政状况再度明显好转,收支相抵,估计年结余银在400万两左右,至乾隆三十六年(1771年)“二次金川之役”时,户部存银已接近7900万两。此后,二次金川之役、台湾之役、安南之役、初次廓尔喀之役、二次廓尔喀之役、湘黔苗民起义之役接连发生,乾隆中后期这六次战争的军费支出笔者已统计为1.1亿两,[21]而“(乾隆)四十五年以前又普免天下钱粮四次,户部尚余银七千八百万。五十五年以前又免钱粮多次,而户部尚存银八千万”[22]。一方面是战时军费支出巨大,另一方面是普免钱粮使正常收入减少,这里的户部存银额并不完全标示正常收入与支出的结余,而是由于实行了盐商报效等另外的筹款手段。[23]事实上,乾隆四十六年(1781年)后陆续实行的武职养廉银、红白事例银、绿营公费银改由正项支出,每年已多支出银200余万两,财政结余已是大不如前。嘉庆即位,适逢白莲教起义,“用帑逾万万”,这种巨额的战时军费支出,虽说“以屡次开捐所收七千余万两抵之”[24],另外也还有加征“津贴银”等筹饷手段,使嘉庆帝度过了一段艰难的非常时期,但是,正常的财政收入与支出已出现拮据,其困厄来自两个方面,一是沿自乾隆后期财政结余的减少,二是赋税的普遍欠征。按照曾国藩的说法,嘉庆以后,“国家岁入之数与岁出之数而通筹之,一岁本可余二三百万”,但在欠征之下,已无结余可言。[25]可以根据嘉庆年间的《大出大进黄册》,列出嘉庆三年至嘉庆七年(1798~1802年)户部的进额与出额作为参考(见表7-3)[26]:

表7-3

嘉庆年间户部银库收支统计

续表

由表7-3可知,户部银库的进银与出银相比,并无节余。嘉庆四年(1799年)与三年相比,银赤字为一百五十余万两,钱赤字为八十五万余串,亦即八十余万两;嘉庆七年(1802年)与嘉庆三年相比,银略有节余,为三十余万两,钱赤字接近二百万串,亦即接近二百万两。而嘉庆五年(1800年)的大出为13117175两,[27]也不在少数。况且,就表7-3所列大进特别多的年份,也非正常的进银,如嘉庆三年(1798年)七月份进银中有“捐纳房付交嘉庆三年正月至七月常例捐纳银一百六十七万六千七百八十两”;九月份进银中有“捐纳房付交嘉庆三年七月至九月止,头卯官生捐纳银四百五十六万三千二百六十两”;十月份进银中有“捐纳房付交嘉庆三年十月头卯捐纳银二百七十四万零六百五十一两”;十二月份进银中有“捐纳房付交嘉庆三年八月起至十二月止常例捐纳银二百万零八万三千四百一十八两。捐纳房付交嘉庆三年十一月、十二月新例捐纳银三百一十一万一千九百七十两”。凡是进银独多的月份,都有这种临时的款项。这也能够印证上揭魏源所说以屡次开捐抵之确属实情。

也可以说,在嘉庆、道光年间,虽然不时有大额支出,但由于捐例的屡开以及盐斤的屡次加价,国家财政尚未到山穷水尽的地步。即使如此,帝王与臣僚的焦虑也还是明显的,屡有上谕和上疏言及,不备述。[28]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。