第二节 商品流通业税收筹划方法与案例

商品流通企业是指在整个社会经济活动中,以从事商品流通活动为主要业务,将商品从生产领域转移到消费领域的企业,包括从事商品批发、商品零售以及商品批发零售兼营三种情况。凡以批发价格或低于零售价的价格销售给商业批发和零售单位以及其他单位的行为属于商品批发业务;凡是按零售价格,以及按上述价格销售给使用单位和消费者商品的业务,属于商品零售业务。零售商品直接进入消费领域,而批发商品则不直接进入消费领域。由此可见,商品流通企业以商品的购进和销售为核心,一般不进行产品的生产和加工。因此,合理谋划商品的购进渠道和销售方式,是商品流通企业开展税收筹划的重点。

一、科学选择所需商品及其供应商

由于商品流通企业一般不从事商品的生产加工,所销售的商品主要是从供货商处采购,其经营活动中会频繁地发生商品的采购活动。而从不同的供货商处购进商品,比如从增值税一般纳税人和小规模纳税人处购进商品,对商品流通企业的税收状况和经营利润的影响是不同的。因此,有必要运用税收筹划的原理,科学选择所需商品及其供货商。

按照现行税法规定,供货方分为增值税一般纳税人和小规模纳税人,从一般纳税人处购进商品,可以取得增值税专用发票并按照17%或13%的比率计算进项税额;从小规模纳税人处购进商品,如果只取得了普通发票,则不能抵扣进项税额,而如果取得从税务机关代开的增值税专用发票,可以按照6%或者4%的比率进行税款抵扣。在商品价格相同的条件下,从一般纳税人处购进商品可以抵扣的进项税额比较大,应缴纳的增值税较少,但是小规模纳税人往往会通过降低销售价格来与一般纳税人竞争市场份额。因此,商品流通企业在购进商品时,在质量比较接近的情况下,应该计算从不同供应商购进商品时所缴纳的增值税、企业所得税等税款,比较不同情况下企业的税后利润,最终选择使自身税后利润最大化的商品及其供应商。

【案例7-10】 某商业企业为增值税一般纳税人,预计本月可实现含税商品销售收入1 170万元。该企业需要外购商品一批,现有A、B、C、D四个供应商可以提供货源。A为增值税一般纳税人,B为增值税小规模纳税人,适用6%的增值税率,C也是小规模纳税人,适用4%的征收率,且B和C都可以委托税务机关开具增值税专用发票,D为个体工商户,只能开具普通发票。四家供应商所提供的商品质量基本相同,其含税价格分别为950万元、860万元、820万元和810万元。该商业企业适用的增值税税率为17%,企业所得税税率为33%,城市维护建设税与教育费附加征收率分别为7%和3%。该商业企业应选择购买哪个供货商的产品呢?

如果购买A供应商的商品:

应纳增值税=1 170÷(1+17%)×17%-950÷(1+17%)×17%

=31.97(万元)

应纳城建税及教育费附加=31.97×10%=3.197(万元)

应纳税所得额=1 170÷(1+17%)-950÷(1+17%)-3.197

=184.84(万元)

应纳企业所得税=184.84×33%=61(万元)

总体税负=31.97+3.197+61=96.167(万元)

税后利润=184.84-61=123.84(万元)

如果购买B企业的商品:

应纳增值税=1 170÷(1+17%)×17%-860÷(1+6%)×6%

=121.32(万元)

应纳城建税及教育费附加=121.32×10%=12.132(万元)

应纳税所得额=1 170÷(1+17%)-860÷(1+6%)-12.132

=176.55(万元)

应纳企业所得税=176.55×33%=58.26(万元)

总体税负=121.32+12.132+58.26=191.71(万元)

税后利润=176.55-58.26=118.29(万元)

如果购买C企业的商品:

应纳增值税=1 170÷(1+17%)×17%-820÷(1+4%)×4%

=138.46(万元)

应纳城建税及教育费附加=138.46×10%=13.846(万元)

应纳税所得额=1 170÷(1+17%)-820÷(1+4%)-13.846

=197.69(万元)

应纳企业所得税=197.69×33%=65.24(万元)

总体税负=138.46+13.846+65.24=217.55(万元)

税后利润=197.69-65.24=132.45(万元)

如果购买D企业的商品:

应纳增值税=1 170÷(1+17%)×17%=170(万元)

应纳城建税及教育费附加=170×10%=17(万元)

应纳税所得额=1 170÷(1+17%)-810-17=173(万元)

应纳企业所得税=173×33%=57.09(万元)

总体税负=170+17+57.09=244.09(万元)

税后利润=173-57.09=115.91(万元)

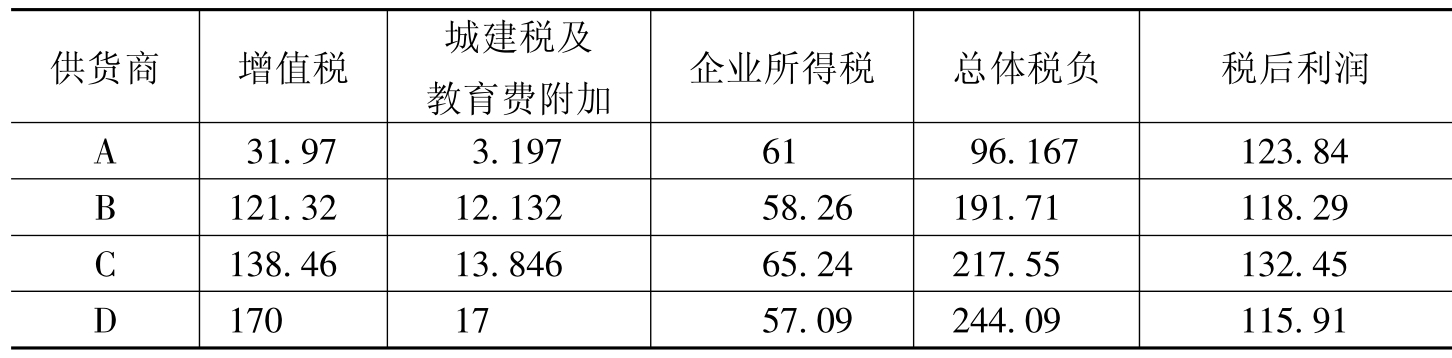

根据上述计算结果,将从不同供应商处购买商品的条件下,该商业企业的税收负担状况和税后利润情况汇总如表7-1所示。由此可见,从D供应商处购买商品,该企业的总体税收负担最重,税后利润最低;从A供应商处购买商品,企业的总体税收负担最轻,但是税后利润却不是最高;从C供应商处购买商品,企业的总体税收负担虽然不是最低,但税后利润最高。因此,该商业企业应该选择从C供应商处购进商品。

表7-1 不同情况下商业企业税负状况和税后利润汇总表

金额单位:万元

二、商品兼营与混合销售的税收筹划

商品流通企业以商品的流通为主要业务,但是出于商品销售和其他目的的需要,商品流通企业也普遍存在着跨行业经营的现象,即在从事商品销售的同时还提供相应的服务。兼营和混合销售行为就是指纳税人在经营活动中同时涉及了增值税和营业税的征税范围。由于这两种经营行为的税务处理存在差别,商品流通企业如果能够对此进行合理的税收筹划,可以获得一定的收益。由于前面章节已有所介绍,这里仅作总结性的论述。

根据现行税法规定,兼营行为是指纳税人既销售增值税的应税货物或提供增值税应税劳务,同时还从事营业税的应税劳务,并且这两项经营活动不存在直接的联系和从属关系。对于兼营行为,纳税人若能分开核算的,则分别征收增值税和营业税;不能分开核算的,一并征收增值税,不征营业税。因此,对于营业税的应税劳务,纳税人可以通过选择是否分开核算,来选择是缴纳增值税还是营业税。如果商品流通企业是增值税一般纳税人,由于通常提供应税劳务而得到的允许抵扣的进项税额比较少,选择分开核算分别纳税比较有利;如果是增值税小规模纳税人,则要比较一下增值税的含税征收率和所适用的营业税税率,如果所适用的营业税税率高于增值税的含税征收率,选择不分开核算较为有利。

混合销售行为是指企业同一项销售行为既涉及增值税应税货物,又涉及营业税的应税劳务,而且提供应税劳务的直接目的是为了销售该批货物,二者间是紧密的从属关系。根据现行税法规定,从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者以及以从事货物的生产、批发或零售为主,并兼营非应税劳务的企业、企业性单位及个体经营者的混合销售行为,视为销售货物,应当征收增值税;其他单位和个人的混合销售行为,视为销售非应税劳务,不征收增值税。所谓“以从事货物的生产、批发或零售为主,并兼营非应税劳务”,是指纳税人的年货物销售额与非应税劳务营业额的总额中,年货物销售额超过50%。这里面同样蕴含着税收筹划的空间,商品流通企业只要使应税货物的销售额占到50%以上,则缴纳增值税;反之则缴纳营业税。

由此可见,兼营与混合销售税收筹划的关键,在于比较不同情况下增值税和营业税税负的高低,并选择适用低税负的销售方式。以增值税一般纳税人为例,设某企业的不含税商品销售收入为Y,商品增值率为D,增值税税率为t1,营业税税率为t2,其中增值率=(经营收入总额-允许扣除项目金额)/经营收入总额。则该企业如果缴纳增值税,应纳增值税=Y×D×t1,应纳营业税税额=Y×t2,令Y×D×t1=Y×t2,则有D=t2/t1。由此可见:当实际增值率小于D时,缴纳增值税比较划算;当实际增值率大于D时,缴纳营业税比较划算;当实际增值率等于D时,缴纳两种税的结果是一样的。

【案例7-11】 某建筑材料商店,从事建筑材料的批发和零售,并对外承接建材的安装和装饰工程作业,两部分业务的比例大致相当。该商店是增值税一般纳税人,建材销售增值税税率为17%,建筑安装业的营业税税率为3%。本月对外发生一笔混合销售业务,销售建筑材料并代客户安装,这批建筑材料的购入价是5 000万元,该商店以5 600万元的价格销售并代为安装,该商店可以按照前面所介绍的方法进行税收筹划。可以求出建材交易的增值率=(5 600-5 000)÷5 600×100%=10.71%,而t2/t1=3%÷17%×100%=17.65%,因此该商店选择缴纳增值税合算,现有以下两种方案可供选择:

方案一:如果条件允许,该商店可以通过改变经营结构,使商店建材的销售额占到全部营业额的50%以上,即缴纳增值税,这样可以比缴纳营业税节约税款5 600×3%-(5 600×17%-5 000×17%)=66万元。

方案二:该商店将建筑安装业务分离出来,成立一家独立核算的子公司,商店将该批建材以5 400万元的价格对外销售,其子公司再以200万元的价格提供装饰安装服务,该商店需要缴纳增值税5 400×17%-5 000×17%=68万元,子公司需要缴纳营业税200×3%=6万元,该商店总体上节约税款5 600×3%-(68+6)=94万元。

三、零售业向供货方收费方式的筹划

近年来,许多大型商品零售企业为了降低购货风险,减少资金的占用,大都采取由供货企业直接在商业企业设点销售的经营模式。在这种模式下,先由供货方按照商品零售企业的要求,组织提供商品供零售企业销售,待销售完成后,商品零售企业再与供货方结算购买商品的价款,同时向供货方收取一定的费用,如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等。如果供货方提供的商品销售不畅,则由供货方无偿收回该商品,零售企业不办理货款结算。

对于商业企业向供货方收取的费用,根据《国家税务总局关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发[2004]136号)规定,对于商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收营业税,应冲减进项税金的计算公式为:当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/(1+所购货物适用增值税税率)×所购货物适用增值税税率;对于商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,不属于平销返利,不冲减当期增值税进项税金,应按照营业税的适用税率征收营业税。由此可见,在不同的费用收取方式下,商业企业的税务处理是不同的,其关键在于所收费与商品销售量、销售额有无必然联系,而对此商业企业是可以操作和控制的,纳税人完全可以利用这一规定进行税收筹划。

【案例7-12】 某大型超市为增值税一般纳税人,采取向供货方收取费用的经营方式。预计某供货方当月提供商品的销售收入为2 000万元,现有以下三种收费方案:一是按照该商品销售额的15%收取费用;二是采取收取固定费用的方式收取(列明为进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等)200万元,其余按销售额的5%收取比例费用;三是无论销售额的高低,固定收取300万元的费用。该商业企业适用的增值税率为17%。下面比较不同的收费方式对该超市税负和利润的影响。

方案一:按照销售金额15%的比例向供货方收取费用2 000×15%= 300万元,应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,当期应冲减进项税金=300÷(1+17%)×17%=43.59万元,即该超市向供货方收取的300万元费用,应缴纳增值税43.59万元。

方案二:收取的固定费用200万元,与商品销售量、销售额无必然联系,应按营业税的税目税率5%征收营业税,该商场应缴纳营业税=200×5%=10万元。其余收取的费用2 000×5%=100万元是按照销售额的比例向供货方收取的费用,按照规定冲减当期增值税进项税金,当期应冲减进项税金=100÷(1+17%)×17%=14.53万元。该超市向供货方收取的300万元费用,应缴纳营业税和增值税共计10+14.53=24.53万元。

方案三:超市只固定收取费用300万元,该笔费用与商品销售量、销售额无必然联系,同样应按照营业税的税目税率征收营业税,应缴纳营业税= 300×5%=15万元。

由此可见,在收取费用完全相同的情况下,方案三比方案二少缴纳税款24.53-15=9.53万元,方案三比方案一少缴纳税款43.59-15=28.59万元。因此,超市应该和供货方约定,采取收取固定费用的方式,以达到降低税收负担,提高经营利润的目的。

四、合理选取商品的让利促销方式

市场经济条件下,企业之间的竞争日趋激烈,特别是广大商业流通企业,常常会采取一些让利促销措施,以达到扩大销售、占领市场和提高利润的目的。由于不同的让利促销方式会对企业的税收负担和经营利润产生影响,有必要运用税收筹划的原理,对商品流通企业常见的让利促销活动,如打折销售、返还现金、赠送商品等方式进行量化分析和比较研究,为其开展让利促销活动提供参考。

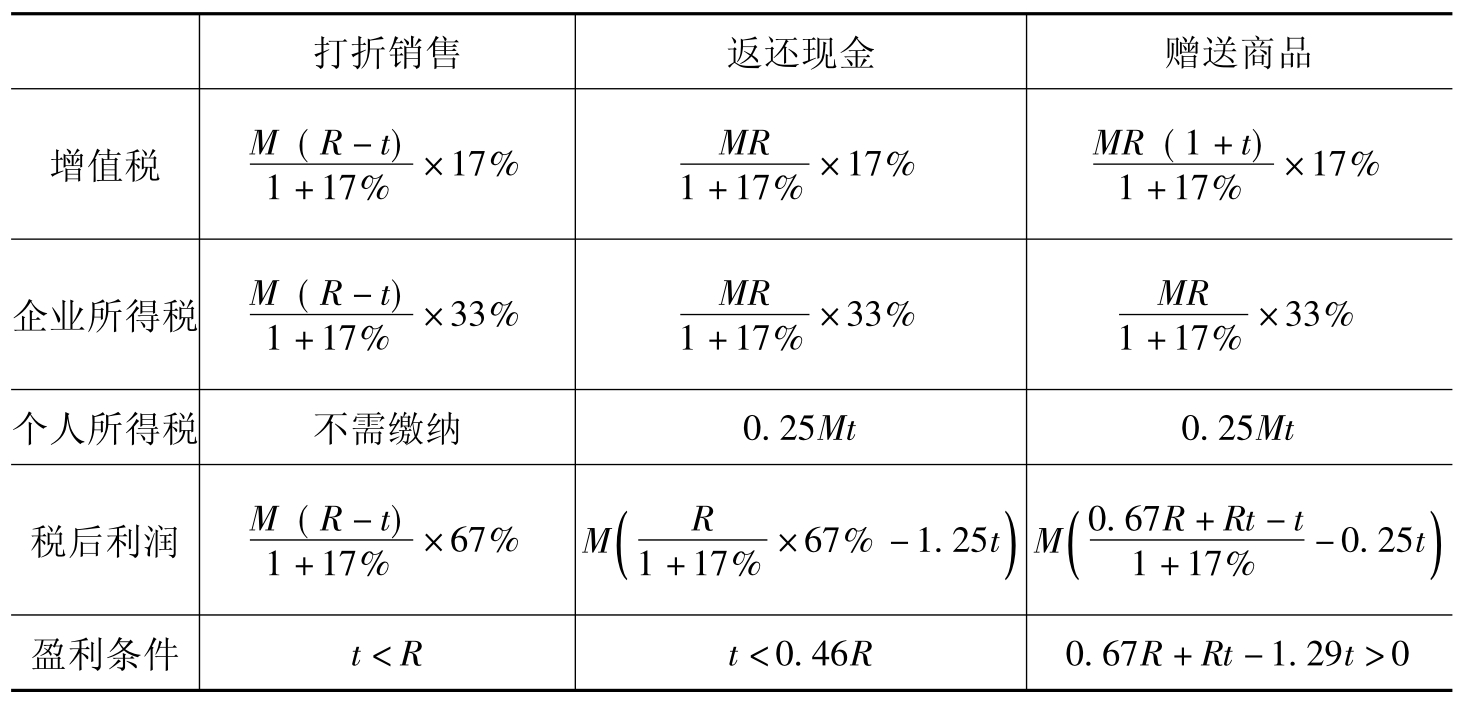

(一)常见的让利促销方式的量化分析

假设某商场为增值税一般纳税人,其商品销售的利润率为R,即销售M元商品的成本为M(1-R)元,该商场按照一定的比例t进行让利促销,企业所得税税率为33%,城建税和教育费附加忽略不计。下面针对不同的让利促销方式进行量化分析。

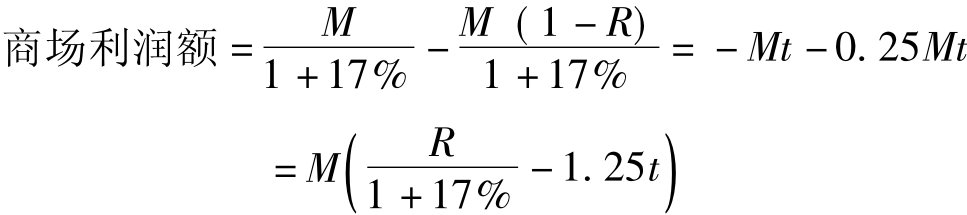

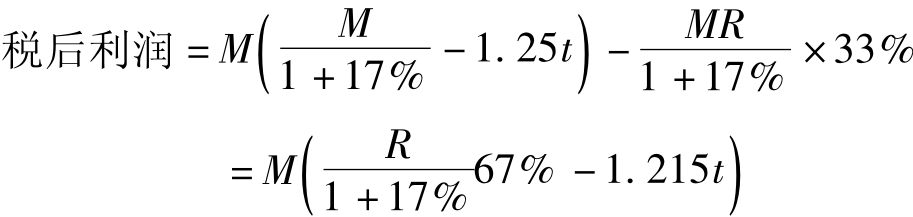

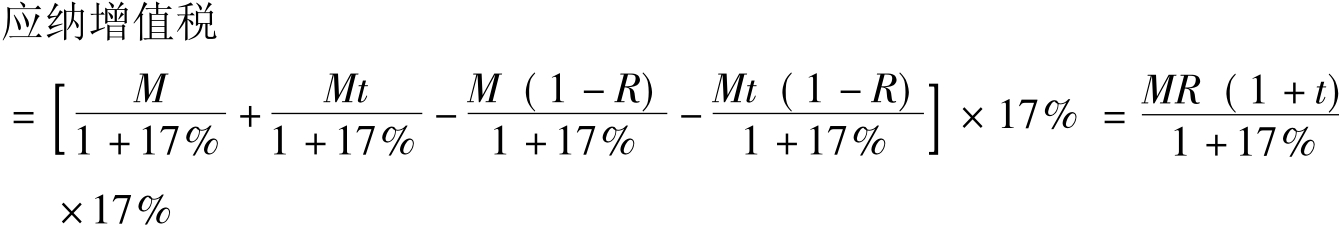

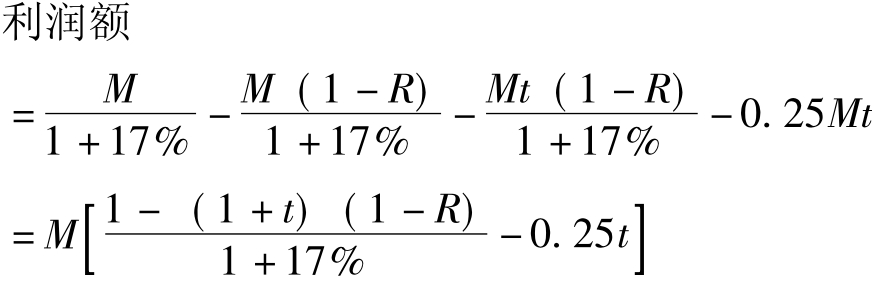

1.打折销售。根据假设,该商场按照比例t进行打折销售,即原价M元的商品按M(1-t)元的价格出售,那么对于该商场而言:

![]()

![]()

![]()

![]()

可以看出,采取打折销售时,企业应缴纳的税收额和经营利润随着商品销售额M和商品利润率R的提高而增加。在M值一定时,企业的税收负担和利润状况随着让利比例t的增加而下降。为了使其税后利润大于0,必须要求t<R,即商场让利的比例要小于商品的利润率。

2.返还现金。根据假设,商场按照比例t进行返还现金方式促销,即对于购买M元商品的顾客,返还现金Mt元。按照现行税法规定,返还的现金属于顾客的偶然所得,需由商场代扣代缴个人所得税,现假设由商场承担该笔个人所得税。对于该商场而言:

![]()

![]()

![]()

![]()

此时商场应缴纳的增值税和企业所得税随着销售额M和商品利润率R的增加而增加,而与让利比例t无关,代缴的个人所得税只与M和t呈现正相关关系。商场的税后利润随着M和R的增大而增大,在M一定时随着t的增大而减小,为了使其税后利润大于0,必须保证t<0.46R。

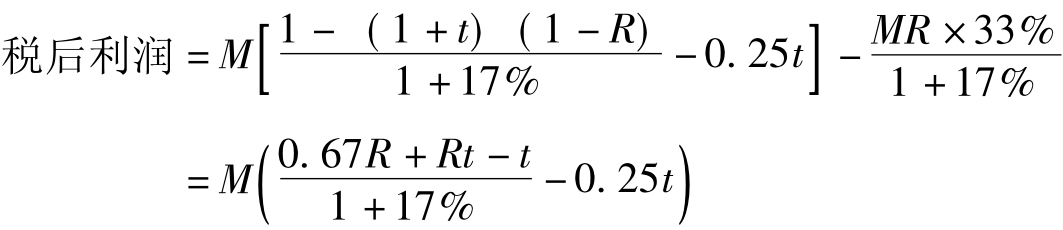

3.赠送商品。按照假设,商场对于购买M元商品的消费者,赠送价值为Mt元的商品,同理,商场对于赠送的商品将视同销售行为缴纳增值税,对于赠送的商品需代扣代缴并承担个人所得税。此方式下该商场:

![]()

![]()

![]()

此时,商场的增值税负担随着销售额M、商品利润率R和让利比例t的增大而增大,企业所得税随着M和R的增加而增加,代缴的个人所得税仅与M和t成正相关关系。为了保证商场能够盈利,即其税后利润大于0,必须满足0.67R+Rt-1.29t>0这一不等式。

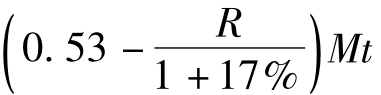

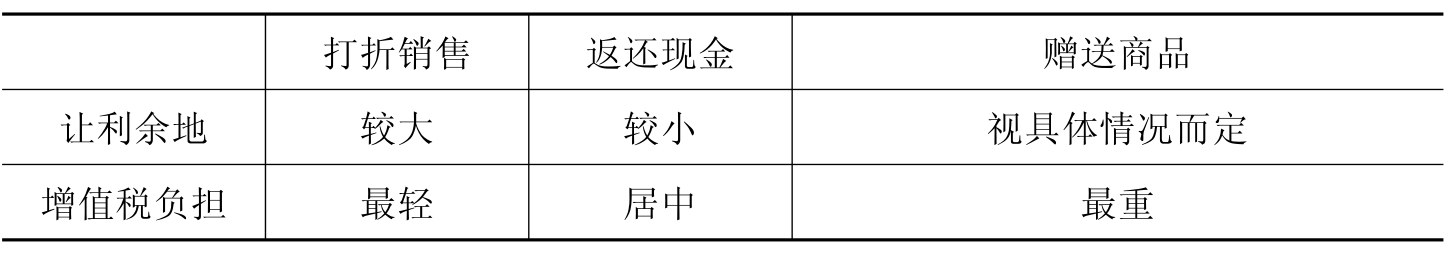

根据前面的分析,现把各种让利促销方式下该商场的税负和利润等状况进行汇总,如表7-2所示。

表7-2 各让利促销方式下企业的税负和利润状况一览表

(二)各让利促销方式的比较

1.不同让利促销方式的共同规律。在采取不同的让利促销方式时,影响企业税负和利润状况的主要因素是商品的销售额M、商品的利润率R和让利的比例t。因此,如何处理好M、R和t之间的关系也就成为商品流通企业成功实施让利促销活动的关键。一方面,无论采取哪种让利促销方式,为了获取利润,企业让利的幅度都会受到一定的限制,即t值必须与R值之间保持一定的距离;另一方面,t值也不宜定得过低,如果对购买者起不到相应的吸引力,不利于商品销售额M的增加,达不到促进销售增加利润的目的。而且无论采取哪种方式,企业的税后利润将随着M和R的增大而增大;当M值一定时,其税后利润随着t的增大而减少。需要说明的是,t值的增加会提高商品的吸引力,从而促进M的增加,因此让利比例t对税后利润的总体影响要视具体情况而定。

2.不同让利促销方式下企业税负和利润的比较。从增值税角度来看,在打折销售、返还现金和赠送商品的促销方式下,当销售价值相同的商品M,实行相等的让利比例t时,可以看出采取打折销售时的增值税负担最轻,返还现金方式次之,采取赠送商品时的增值税负担最重。从所得税负担角度来看,同样是销售价值为M元的商品,实行t的让利比例,采取返还现金和赠送商品需缴纳相同数额的企业所得税,而且高于采取打折销售时缴纳的企业所得税额,另外还要代扣代缴0.25Mt的个人所得税。由此可见,在相同条件下,企业采取打折销售时的总体税收负担最轻,其次是返还现金方式,采取赠送商品方式时的总体税负最重。

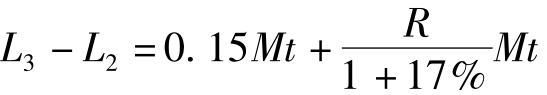

从税后利润的角度看,记实行打折销售、返还现金和赠送商品方式时商场的税后利润分别为L1、L2和L3。当M值和t值相同时:L1-L2=0.68Mt, ,可见采取打折销售和赠送商品方式时,其税后利润都比返还现金方式要高。当M值和t值相同时,L1-L3=

,可见采取打折销售和赠送商品方式时,其税后利润都比返还现金方式要高。当M值和t值相同时,L1-L3= ,令L1-L3=0,解得R=0.62,此时L1=L3。也就是说,当商场的利润率低于62%时,打折销售的税后利润高于赠送商品的方式;当商场的利润率高于62%时,打折销售的税后利润低于赠送商品的方式;当商场的利润率等于62%时,两种方式的税后利润相等。

,令L1-L3=0,解得R=0.62,此时L1=L3。也就是说,当商场的利润率低于62%时,打折销售的税后利润高于赠送商品的方式;当商场的利润率高于62%时,打折销售的税后利润低于赠送商品的方式;当商场的利润率等于62%时,两种方式的税后利润相等。

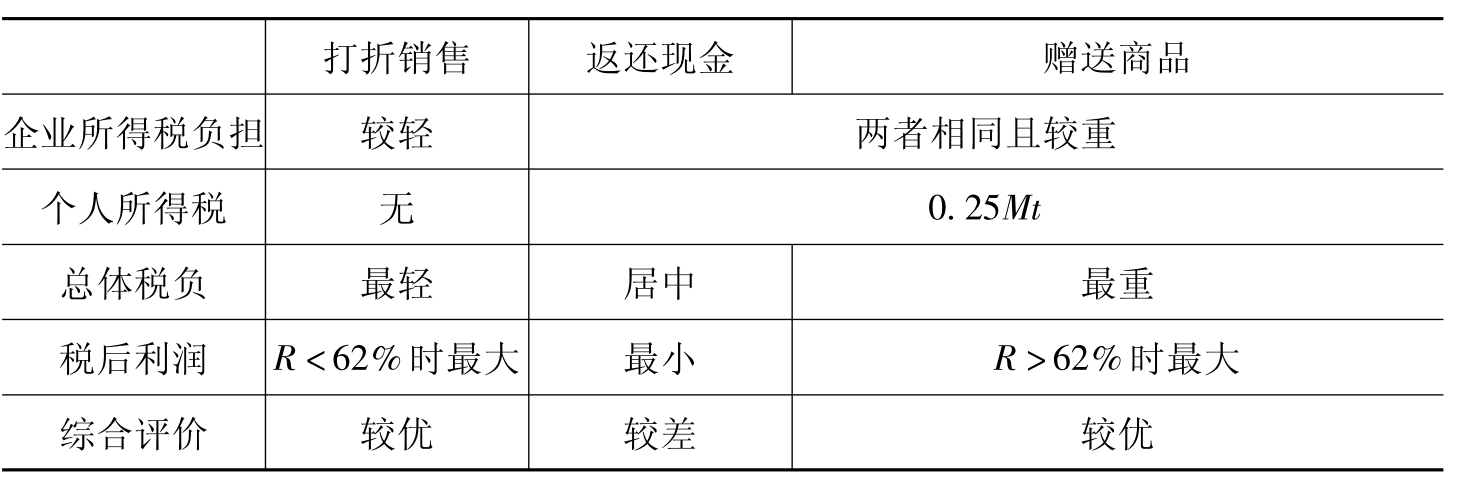

由此可见,如果商品流通企业销售相同价值的商品,并采取同样的让利比例,赠送商品方式的总体税负最重,而返还现金方式下的税后利润最低。综合各方面来看,采取返还现金方式的效果最差。不同让利促销方式下企业的税负和利润等状况的具体比较如表7-3所示。

表7-3 各让利促销方式下企业的税负和利润等状况的比较

续表

【案例7-13】 某商场从事服装鞋帽的批发与零售。该商场西装的售价为每套800元,皮鞋的售价为每双200元,产品的利润率为40%,即西装的成本为800×(1-40%)=480元,皮鞋的成本为200×(1-40%)= 120元,增值税税率为17%,企业所得税税率为33%。为促进西装和皮鞋的销售,商场准备开展一次让利促销活动。现有如下两种促销方案,一是开展“买西装,送皮鞋”的让利促销活动,即消费者每购买一套西装,则获赠一双皮鞋;二是对销售的西装和皮鞋实行8折销售。根据前面的分析,由于商场产品的利润率为40%,此时采取打折销售可以获取更大的税后利润,下面进行计算和验证。

方案一:实行“买西装,送皮鞋”的促销方式,商场每卖出一套西装和送出一双皮鞋,应缴纳增值税为(800+200)×17%-(480+120)×17%=68元,代购买者缴纳个人所得税为1 000×20%÷(1-20%)×20%=50元,商场的利润额为800-480-120-50=150元,应纳税所得额为800-480=320元,应缴纳企业所得税320×33%=105.6元,商场税后利润为150-105.6=44.4元。

方案二:采取8折销售的促销方式,同样是销售一套西装和一双皮鞋,现金流入量仍为(800+200)×80%=800元,该商场应缴纳的增值税为(800+200)×0.8×17%-(480+120)×17%=34元,商场的利润额为(800+200)×0.8-(480+120)=200元,应缴纳的企业所得税为200×33%=66元,商场的税后利润为200-66=134元。

可以看出,同样的条件下,与“买西装,送皮鞋”的促销方式相比,打折销售方式下节省增值税款34元,不需要代缴个人所得税50元,同时税后利润增加134-44.4=89.6元,取得了良好的税收筹划收益。

五、充分利用分期付款的销售方式

对于广大商品流通企业,特别是从事商品批发的大型商业企业而言,出于促进商品销售、提高市场占有率以及其他方面的原因,经常会发生先发出商品,再收取货款的现象,而不是“一手交钱,一手交货”的传统交易方式。一方面,商业企业如果采取直接收款的方式,在商品发出时就开出发票,则购买方可以提前抵扣增值税进项税额,但是商业企业要在收入并未实现的情况下垫付一笔税款;另一方面,如果采取赊销的方式,虽然不需要提前垫付税款,但是会影响到商业企业销售收入的实现,而且也存在一定的经营风险。在这种情况下,采取分期付款的销售方式不失为一种比较好的选择。所谓分期付款销售,是指企业按照销售合同的规定,事先一次性向购货方发出全部货物,购货方收到货物后,再按照合同规定的付款时间和比例分期支付款项的一种销售与结算方式。按照现行税法规定,分期付款发出货物时不开具销售发票作收入入账,而是等合同约定的付款期到了之后,企业再按照合同约定的比例和金额开具增值税销售发票作收入入账。因此,采取分期付款的销售方式,既可以降低商业企业的税收负担和经营风险,又不会对企业收入的实现造成大的影响。

【案例7-14】 某商品批发企业,系增值税一般纳税人,增值税税率为17%,企业所得税税率33%,企业销售利润率为30%,资金的时间价值为6%。该企业2006年6月初销售A商品一批,售价1 000万元,购货方甲企业因资金周转紧张,提出推迟1年支付该笔货款。如果该商品批发企业在发出该批商品时就开出增值税销售发票,即确认1 000万元的销售收入,会导致该企业垫付增值税1 000×17%=170万元,这笔资金被占用的时间价值成本为170×6%=10.2万元;同时需要预缴企业所得税1 000×30%×33%=99万元,占用资金的时间价值成本为99×6%=5.94万元,共计使该企业损失时间价值成本10.2+5.94=16.14万元。如果该企业与购买方订立赊销合同,约定1年后付款,不仅会影响企业收入的实现,也具有比较大的风险。如果该商品批发企业采取分期付款的销售方式,与购买方通过合同约定分期付款的期限分别为2006年12月31日和2007年的6月1日,每期的收款比例均为50%。则该商品批发企业于2006年6月初发货时,只需要按照实际成本反映该批货物存放地点的改变,而不需要开具增值税专用发票。会计分录为:

借:分期收款发出商品 700万元

贷:产成品——A产品 700万元

到了2006年12月31日,合同规定的第一次付款时间已到,该企业应按照收款比例和金额开具增值税专用发票,作销售收入入账。销售收入入账金额=1 000×50%=500万元,增值税销项税额=500×17%=85万元,结转产品销售成本金额=700×50%=350万元,会计分录为:

借:应收账款——甲企业 585万元

贷:产品销售收入 500万元

应交税金——应交增值税(销项税金)85万元

同时,结转A产品的销售成本:

借:产品销售成本——A产品 300万元

贷:分期收款发出商品 300万元

当收到甲企业支付的货款时:

借:银行存款 585万元

贷:应收账款——甲企业 585万元

2007年6月1日的账务和税务处理方法与此类似。这样一来,该商品销售企业1 000万的产品销售中,有500万元推迟6个月确认收入,500万元推迟12个月确认收入。延期缴纳增值税的时间价值收益=500×17%×3%+500×17%×6%=7.65万元,延期缴纳企业所得税的时间价值收益= 500×30%×33%×3%+500×30%×33%×6%=4.455万元,分期付款方式获得的时间价值总收益为=7.65+4.455=12.105万元,同时降低了资金偿还风险。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。