新挑战:全球通胀(1970s)

“布雷顿森林体系”1958年后逐渐开始被腐蚀,1968年后更是处在风雨飘摇中。1971年美元和黄金脱钩后虽然各国组建了“10国集团”,签订了“史密森协议”,又把“10国集团”扩大成“20国委员会”,1976年临时委员会又签订“牙买加协议”,但“布雷顿森林体系”还是宣布正式结束了。

进入20世纪60年代之后,国际经济形势相继发生了一系列前所未有的新情况,是“布雷顿森林体系”各国未曾预料的。这些新形势包括全球通货膨胀的加剧、跨国公司的兴起、石油危机、欧洲美元市场的逐渐壮大、拉美国家的债务危机,等等。这些新情况是紧随“布雷顿森林体系”的瓦解同步出现的,既是“布雷顿森林体系”瓦解的原因,又是“布雷顿森林体系”瓦解的结果。

20世纪60年代世界面临的第一大新问题就是全球通货膨胀的出现。

第二次世界大战后,日本和欧洲各国一片废墟,百业待兴,通过“布雷顿森林体系”的安排,欧、日各国愿意接受美国的领导,服从于美元本位的汇率制度安排。1958年之前欧、日各国急需大量美元储备,以从美国进口生产设备、生活用品来满足战后重建需求。通过美国“马歇尔计划”的美元贷款以及大量出口商品到美国市场换得美元外汇,各国艰难地度过了这段美元短缺时代。

1958年之后各国逐渐进入美元过剩时代。美国为了应付越南战争、与苏联搞冷战争霸,政府赤字不断扩大,国内公共开支逐渐攀升,通货膨胀难以遏制。美国贸易逆差不断增加,其他工业化国家储存的美元也不断增加,美国的黄金储备量与其美元外债相比越来越小,各国纷纷开始对美元失去了信心。

1965年之后美元危机加剧,越南战争开始升级,美国国内经济过热,通货膨胀也开始攀升,而在“布雷顿森林体系”下,由于固定汇率制度的存在,为了守住本币汇率,不使本币因升值而丧失竞争力,各国纷纷在外汇市场上抛售本币,购入美元,国内基础货币流量大大增加,在货币乘数的作用下其货币总量变得很大。这样美国的通货膨胀也就输出到了世界各地。

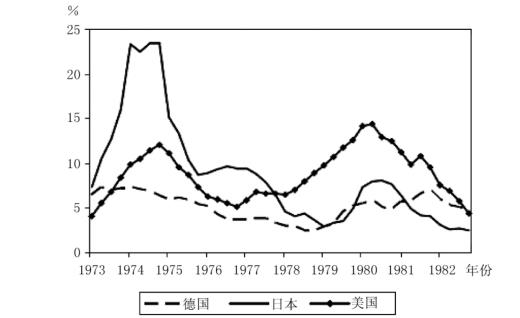

1973~1974年全球通货膨胀达到了很严重的地步。据统计,从1970年到1973年第一季度,各国政府为了稳住本币对美元的钉住汇率纷纷在外汇市场上抛售本币,购进美元,各国中央银行积累的美元储备增长了346%。通过创造高能货币,各国国内价格飞速上涨,世界性通货膨胀形势基本形成(见图6)。

图6 20世纪70年代的全球大通胀:德、日、美CPI状况

20世纪70年代世界通胀是人类进入20世纪以来的第二次通货膨胀,第一次通胀发生在第一、第二次世界大战期间。各参战国为了应付战争开支,开始摆脱古典金本位的束缚,政府滥发国债,开支无度,各国国内通胀无法遏制。第一次世界大战期间,德国的通胀达到了无以复加的地步,为了应付第一次世界大战的巨额开支,德国国债增长了13倍,《凡尔赛条约》后,德国为了支付沉重的战争债务,也只能靠印钞票度日了。1922年德国通胀率高达1200%,据说,当时有人用小车装满钱去购买东西,在商店挑选食品时,被小偷盯上了,小偷把车上的纸钞都倒掉了,推着小车就跑,可见当时马克已是多么的不值钱。第二次世界大战后德国马克几乎一文不值。在美军占领下的德国,人们都是用美国香烟和尼龙袜来交换物品。1948年后在美国主持下德国才进行了大规模的货币改革,把通货膨胀压了下来。[1]

第二次世界大战后各国纷纷采用凯恩斯总需求管理政策来治理宏观经济,20世纪50~70年代,欧、美、日经历了长波段的经济增长,在经济增长和充分就业的背景下,公众对高通货膨胀不太敏感。因为随着通货膨胀率的提高,人们的债务变得并不太重,在物价普遍上扬时,即使最不景气的企业也能抬高价格,增加营业额,甚至提高职工工资。在经济持续扩张的情况下,通货膨胀给人们带来了普遍的富裕感,人们没有太在意通货膨胀的问题。但是进入60年代以后,这种繁荣的局面就逐渐出现了问题。

20世纪60年代以后,西方政府以公共开支刺激经济增长的同时出现了人口的迅速膨胀。第二次世界大战后,西方社会经历了一个历史上罕见的育儿高峰,20世纪四五十年代出生的一代人到20世纪六七十年代逐渐成年进入了社会,成为消费者也成为纳税者。由于这一代人的人口基数很大,政府本来指望采用“寅吃卯粮”的支出政策来刺激经济,先用赤字预算人为地制造需求,创造大量就业,再通过税收来增加政府收入。但是战后出生的一代人没有吃过苦,不再遵循传统的家庭伦理,在政府各种鼓励政策下反而出现了独身主义、离婚、分居等社会现象,这一代人生育率下降很大,20世纪70年代后期和80年代,西方社会就面临着人口不足的问题。这个时候,政府再通过“寅吃卯粮”的做法来刺激经济,已经是不可能的了。

西方各国政府的干预导致了更高的通胀率和更高的失业率,为应对这些问题政府又采取了指导或冻结物价和工资、控制信贷规模等措施。欧洲各国政策的凯恩斯主义味道更为浓重,它们不仅通过财政和汇率政策来干预市场,而且还建立了许多国有企业来刺激经济、保障就业。这些措施虽然保证了充分就业,但也造成了预算赤字和巨额公共债务,欧洲各国在经济迅速增长的同时,通胀率也很高。在工会的压力下,欧美各国都不得不采取工资和物价指数相挂钩的办法,来安抚大众。

20世纪70年代后期,西方国家已经普遍形成高通胀、高失业和低增长的滞胀局面。这时候人们感受到通货膨胀的痛苦,政府支出导致物价飞涨,又维持着很高的税收,但是经济却停滞不前,人们工资增长的速度要远远低于物价上涨的速度,大家甚为不满。

理论上货币主义和供给学派开始反思凯恩斯主义,他们认为高通胀完全是一种货币现象,各国政府期望通过扩大货币供给量来刺激经济增长是非常短视的行为,实体经济的增长和就业岗位的增加更主要受技术进步、教育、信息等因素的影响,通过货币政策刺激需求来达到充分就业和经济增长的目的,是得不偿失的,只会带来高昂的通货膨胀,人们的购买力实际上被侵蚀掉了。

严重的通货膨胀是“布雷顿森林体系”瓦解的主要原因。“布雷顿森林体系”的重心在美元,通货膨胀的根源在美国。美国通过高额的公共开支为越南战争和与苏联争霸融资,导致了美国国内的高通胀。美元是世界流动性的主要载体,其他国家的货币储备都得依赖美国的国际收支赤字,一切外围的货币不得不服从于美元,因此美国的通胀就“传染”给了其他国家。

美联储在“布雷顿森林体系”成立后,一段时期内还能够固守“美元—黄金”本位的原则。1958年美国第一次出现逆差后,美联储通过公开市场业务操作提高了基准利率,防止国内过于宽松的政策导致通货膨胀,进而加剧国际收支逆差化,最终打破“美元—黄金”平价。但是美国财政部的预算开支根本就刹不住,1965年后美国国内通货膨胀率攀升到5%。在美国政府的政治欲望下,美联储也不再过多地关心美元汇率问题了,到1974年美国国内通胀率已达到13%左右。

欧洲各国早已厌恶了美国的通货膨胀,“布雷顿森林体系”下它们不能独立有效地实施国内政策,尤其是德国经过两次世界大战的恶性通货膨胀后,痛下决心降低国内的通货膨胀率,建立起了坚挺的马克,非常讨厌马克钉住美元,从而使德国从美国“引进”了通货膨胀。20世纪60年代后期和70年代的全球通货膨胀,是“布雷顿森林体系”不能再坚持下去的一个重要原因。

1972年平价汇率体系彻底崩溃以后,主要货币都浮动了起来,各国忙着去干涉外汇市场,已经顾不上日益严重的通货膨胀。世界各国高涨的通货膨胀在20世纪80年代自由主义改革后才逐渐平息下来[2]。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。