县乡财政解困和政府改革:目标兼容与路径设计

王小龙[1]

一、引言

我国农村税费改革基本完成后,基层政府财政解困便成为理论难题。现有的主流文献对此问题的分析,大都寓于财政分权的理论框架内,将导致农村基层政府财政困难的根本诱因归结为现有的分级分税财政体制所存在的两个弊端:一是地方各级政府之间财权分配与职能划分不对称,即财权主要集中于省、市两级政府,而事权却大量沉淀于县、乡两级政府,同时上级政府对农村基层政府的转移支付却不到位;二是没有从正式制度上约束上级政府对农村基层政府的财政管治权,结果造成“上出政策、下出资金”的局面。基于这种推理,主流文献主张在保留现有政府体制不变的前提下,通过重新调整各级政府间的事权和财权分配使农村基层财政解困。

与主流文献不同,贾康和白景明(2002)认为,目前我国要在五级政府框架下建立分级分税财政体制,必然要求设置足够多的税种以便使财政收入能在各级政府之间得以合理配置,但税种设置过多既会损害效率,又会影响社会公平,进而妨碍整个市场经济运行。基于这种认识,他们试图从理论上摆脱单纯改革财政体制所面临的种种困扰,主张通过减少政府级次来压缩财政级次,进而使政府的职责与财权不对称问题能够在合理化、法制化框架下得以妥善解决。具体讲,一方面将乡一级政府虚化为县一级政府的派出机构,另一方面将地市级政府也虚化为省级政府的派出机构。然后,在三级政府的框架下完善以分税制为基础的财政体制。在他们看来,旨在减少政府级次的所谓制度创新便成为推进农村税费改革、破解基层财政解困难题的一把钥匙。

然而,我们注意到,由于该方案并不是单纯的财政分权改革,而涉及对政府治理结构的纵向改革,因而留下一些值得深究的理论困惑。作为一个转型经济国家,虽然财政改革与政府改革都是改善我国政府部门工作绩效的必要条件,但两者却具有截然不同的目标定位。政府改革的核心目标在于改善政府治理结构的效率,以服从或适应经济发展的要求和政治改革的目标。而财政改革目标则依存于政府改革目标,通常定位于为各级政府履行其职能提供最优的财力配置。从理论上讲,财政为政府而存在,政府属性是财政最基本的属性。据此,我们不难理解,当一项财政分权改革方案涉及对政府治理结构的改革时,它必须能够使财政改革与政府改革实现目标兼容。所谓目标兼容,这里是指财政改革的设计能够服从政府改革目标,进而不会扭曲政府改革。换言之,财政改革要能够改善或者至少不损害政府治理结构的效率。有鉴于此,当我们审视基于减少政府级次的财政改革方案时,一个无法回避的理论问题便是,该方案能否导致政府改革与县乡财政解困实现目标兼容呢?而对这一问题的理论思考则构成了本文的研究主题。首先,文章将给出一个理论分析框架,用于说明政府级次安排与政府治理结构效率之间的关系。然后,在上述框架下,讨论旨在减少政府级次的政府改革的社会成本,并分析这些成本是否已超出社会理性所能允许的边界值。接着,文章将分析旨在精简机构的横向政府改革与县乡财政解困的目标兼容性问题,重点研究基层政府辖区优化调整方案的实施能否带来政府改革和财政改革的“双赢”。

二、政府级次安排与政府治理结构效率:一个理论分析框架

一般而言,政府治理结构设计所面临的问题是,给定一国的疆域、人口、资本存量及技术水平等因素,如何决定政府的纵向级次、各级政府的职责范围以及各级政府之间的财力配置,以保证政府有效率地实施其职能和最大限度地抑制各级政府官员的机会主义倾向。近年来,对政府治理结构的研究借助企业治理结构理论的一些研究成果得以不断深化。根据钱颖一和温加斯特的划分(Yingyi Qian and B.R.Weingast,1997),政府间的分权理论有新旧两套理论。早期的分权理论受新古典经济学企业理论的影响,在假定政府官员也像企业内雇员绝对服从企业利益目标一样会仁慈地追求社会利益目标这一前提下,致力于研究政府分权如何影响公共产品的配置效率。如哈耶克(Hayek,1945)认为,地方公共产品的供给决策权分配给地方政府有利于提高配置效率。而蒂布特(Tiebout,1956)还指出,中央政府对下级政府放权能促进地区间的竞争,而地区间的竞争有利于各地居民借助迁移的方式选择自己所喜欢的公共产品和税负水平。尽管这些经济学家对于中央政府放权的经济理性给予了很好的论证,但在新一代分权理论看来,他们的分析存在一个明显不足,即忽视了政府官员的道德风险对公共利益侵害的可能性。基于这种认识,新一代研究分权理论的经济学家,将现代企业治理结构理论的分析视角引入对政府制度的分析,来讨论政府间的分权对政府治理结构效率的影响。其中,有些经济学家研究了政府横向分权对政府行为的约束作用。如威廉姆森(Williamson,1996)认为政府内立法、司法和行政三权分立有利于约束政府使其行为目标服从于公共利益。拉丰和玛赫蒂摩(Laffont and Martimort,1999)发现政府规制权力在某几个相关政府代理机构之间的横向分离作为一种承诺机制能够减少规制当局的自主处置权,进而抑制政府规制中的腐败行为。而作为新分权理论的代表人物,钱颖一和温加斯特(1997)则研究了政府间纵向分权对提高政府效率的作用。他们认为,中央政府向地方政府放权一方面可以抑制中央政府凭借手中权力任意干预经济,从而能增加政府承诺的可信性,提高整个经济的运行效率;另一方面能硬化地方政府的预算约束,进而在政府支出环节上既能防止地方政府对地方的亏损企业无休止进行补贴,又能促使地方政府通过优化和改善公共服务的供给去努力为地方经济发展创造良好的外部环境。

尽管新一代政府分权理论从对政府官员激励的角度为研究政府治理结构的最优安排提供了一个新视角,但这些研究都将政府级次作为一个给定的外生变量来分析政府分权对政府效率的影响。然而,当我们要讨论贾康和白景明针对目前我国县乡财政解困问题所提出的减少政府级次的制度创新方案时,政府级次就自然而然地应该作为一个内生变量被引入到对政府治理结构效率的分析中。换言之,对该方案的理论考察必然要涉及对财政改革与政府改革目标兼容性的研究。遗憾的是,贾康和白景明对政府级次安排合理性的分析判断仅仅局限在其是否能够保证国家财力在政府间分配的便利性,并没有深入研究政府级次安排对政府制度效率的影响,进而过分乐观地提出了纵向精简政府级次的改革方案。本文认为,从机制设计的角度讲,政府级次的安排不仅是决定政府治理结构效率的一个核心变量,而且是影响公共产品配置效率的一个非常重要的因素。有鉴于此,为了对贾康和白景明的改革方案作出较为全面的经济学分析,本文首先尝试建立一个简单的模型框架,以便能从理论上理解政府级次安排与政府治理结构效率之间的关系。

从经济学上讲,尽管政府制度设计问题的理论源泉是现存的企业组织设计理论,但前者在很多方面有其自身的特殊性,因此为了研究最优政府治理结构安排,必须首先搞清政府和私人企业在组织设计上的差异。

首先,不同于企业组织设计,对于政府治理结构的最优设计而言,解决好代理问题只是一个必要条件,而不是充分条件。这是因为,决定政府治理结构效率的诸多变量,如政府的规模、级次、技术装备以及各级政府间的职责和权利划分,等等,不能通过市场决策来决定或调整,只能通过非市场性的政治决策来决定,通过政府体制的创新去调整。这意味着,对于绝大多数公务员而言,这些变量是外生给定的,构成了其日常公务活动的硬约束。因此,最优政府治理结构的安排不仅要求能通过政府内激励机制的设计实现X—效率,而且还要求政府的规模、级次以及内部职责和权利划分等既足以使政府制度实现规模经济效率、范围经济效率以及技术效率,又能够保证政府制度本身有足够的社会动员效率。

其次,相对于企业而言,政府治理结构的安排在激励机制的设计上存在两个特殊困难:第一,对公共组织效率的追求难以成为公共机构主管官员(可视为公共组织的委托人)首要的工作动机。这是因为,一方面政府效率的提高并不能直接给这些官员们带来直接的物质回报,另一方面政府雇员供职的公共组织是一个完全垄断者,即使其效率很差,也很难被淘汰。第二,由于政府组织的运行目标一般具有多元性,再加上政府雇员的工作业绩往往很难精确度量,所以不可能基于政府雇员的工作业绩设计出可操作的正式激励契约,如计件工资、股权认购等。基于这两点,政府治理结构设计只能靠以下途径解决公务员的道德风险问题:其一是民主监督与制衡机制;其二是公务员的晋升机制。前者能够给公务员提供一种约束,迫使其做出尽职选择,而后者可以给公务员提供一种激励,诱使其做出敬业选择(王小龙,2000)。不管不同国家的政治体制如何不同,晋升机制的设计都是公共组织提高X—效率的最主要的激励工具。

事实上,正是由于上述两个根本差异,相对于企业组织设计而言,级次安排作为一个制度设计变量对政府治理结构安排更为重要。为了讨论方便,在研究政府级次与政府治理结构效率之间的关系时,我们在整体上可以把政府制度视为一种将投入转化为产出的巨型组织。显然,政府产出的范围十分广泛,既包括有形公共物品,如道路、水库等,也包括无形公共物品,如经济规制、社会规制、信息服务等。纵向来看,政府制度具有科层结构,由位于不同政府级次的公共代理机构组成,各个公共代理机构之间具有委托—代理关系,位于科层结构上层的公共代理机构主要负责执行行政管理职能,比如,对下属机构进行行政监管、研究本部门的预算需求以及提供相应的公共政策建议等,而位于科层结构下层的公共代理机构则主要负责有形或无形公共产品的供给。政府制度作为一种巨型组织,其治理结构效率可由以下二维指标度量:其一是政府制度的成本效率,即政府提供一定质量和数量的公共产品所耗费的公共支出成本;其二是政府制度的社会动员效率,即政府在某一有限时间内动员社会力量实施某个特定社会目标的能力以及政府通过行政监督和控制手段使个体理性服从社会理性的能力。需要强调的是,政府制度成本效率的源泉又可以归结于以下两方面:一是位于不同政府级次的各种公共代理机构的成本效率的改善;二是各种公共代理机构之间信息沟通和冲突协调成本的降低。基于这两个效率源泉对政府制度成本效率的各种具体影响机制,本文将政府制度的成本效率定义为一个复合效率概念,其大小进一步由政府制度的规模经济效率、范围经济效率、技术效率以及X—效率共同来决定。一般而言,政府级次的改变会直接从纵向改变各职能部门公共代理机构的层次结构,进而不仅会通过改变政府制度的规模经济效率、范围经济效率、技术效率以及X—效率而影响政府制度的成本效率,而且会改变政府组织的社会动员效率,最终影响政府治理结构效率。

不妨假设t代表政府级次,且可连续变化,W、N、E分别代表政府治理结构效率、政府制度的成本效率以及政府制度的社会动员效率,而A、B、C、D分别表示政府制度的规模经济效率、范围经济效率、技术效率以及X—效率,则在其他条件不变的情况下,可定义:

W(t)=N(t)+E(t),且N(t)=A(t)+B(t)+C(t)+D(t)

则W与t之间的函数关系可表述如下:W(t)=A(t)+B(t)+C(t)+D(t)+E(t)

在技术上,可以进一步从经济学的角度给W(t)定义以下结构特征:

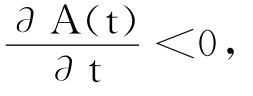

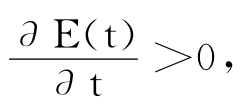

(1) 即规模经济效率A(t)是政府级次t的单调递减函数。这里所谓规模经济效率,是指因政府内部行政代理机构数目的增多或预算的扩大而给公共产品供给带来规模报酬递增,从而节约了政府制度的运行成本。然而,在现实中,政府规模处于规模报酬递增阶段却极为罕见,其根本原因有两个:其一,作为一个巨型组织,政府制度的规模报酬递增阶段十分短暂。这是由于,当政府规模扩大后,一方面政府内部不易发生较为深刻的专业化分工,也不会因规模的扩大而引进技术更为先进的大型专用性生产设备,另一方面政府为了保证决策得以有效贯彻,必须制定更复杂的行政系统来指挥和协调日益增多的内部行政代理机构,必须将更多的行政资源用于各级行政代理之间信息沟通和冲突协调;其二,不断扩张公共组织规模符合政府内部各种公共组织中官员们的个人经济理性。根据尼斯凯耐(Niskanen,1971)的公共组织预算最大化理论,公共组织行为的一个最大特征就是最大化预算,以尽可能扩张组织规模。从预算决策过程来看,尽管公共组织的预算规模最终由它的上级主管部门(比如财政部)来审批,但公共组织有明显的信息优势,从而使主管部门无法对它提出的预算要求进行质疑。这样,公共组织的官员们便有能力且有动力将公共组织规模扩张到社会最佳规模之上。正是由于上述两个原因,政府制度规模经济的实现如同行进于刀刃之上,难以成为政府设置的一种常态。当政府设置处于规模不经济时,政府级次的增加会由于政府规模的进一步增大而引起政府运行成本大幅度地增加,而政府级次的减少会借助精简机构大幅度降低政府运行成本。换言之,政府级次与规模经济效率成反方向变化。

即规模经济效率A(t)是政府级次t的单调递减函数。这里所谓规模经济效率,是指因政府内部行政代理机构数目的增多或预算的扩大而给公共产品供给带来规模报酬递增,从而节约了政府制度的运行成本。然而,在现实中,政府规模处于规模报酬递增阶段却极为罕见,其根本原因有两个:其一,作为一个巨型组织,政府制度的规模报酬递增阶段十分短暂。这是由于,当政府规模扩大后,一方面政府内部不易发生较为深刻的专业化分工,也不会因规模的扩大而引进技术更为先进的大型专用性生产设备,另一方面政府为了保证决策得以有效贯彻,必须制定更复杂的行政系统来指挥和协调日益增多的内部行政代理机构,必须将更多的行政资源用于各级行政代理之间信息沟通和冲突协调;其二,不断扩张公共组织规模符合政府内部各种公共组织中官员们的个人经济理性。根据尼斯凯耐(Niskanen,1971)的公共组织预算最大化理论,公共组织行为的一个最大特征就是最大化预算,以尽可能扩张组织规模。从预算决策过程来看,尽管公共组织的预算规模最终由它的上级主管部门(比如财政部)来审批,但公共组织有明显的信息优势,从而使主管部门无法对它提出的预算要求进行质疑。这样,公共组织的官员们便有能力且有动力将公共组织规模扩张到社会最佳规模之上。正是由于上述两个原因,政府制度规模经济的实现如同行进于刀刃之上,难以成为政府设置的一种常态。当政府设置处于规模不经济时,政府级次的增加会由于政府规模的进一步增大而引起政府运行成本大幅度地增加,而政府级次的减少会借助精简机构大幅度降低政府运行成本。换言之,政府级次与规模经济效率成反方向变化。

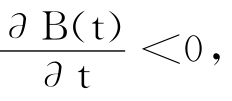

(2) 范围经济效率B(t)是政府级次t的单调递减函数。所谓范围经济效率,这里是指政府内部精简机构后由于各公共代理机构职能范围的扩大而带来政府制度运行成本的减少。显然,政府级次的减小会使公共代理机构减少,进而必然导致政府职权的集中,即各个公共代理机构职权范围的扩大,最终会提高政府制度的范围经济效率,反之,政府级次的增加会使得政府职权分配更加分散,从而降低政府制度的范围经济效率。

范围经济效率B(t)是政府级次t的单调递减函数。所谓范围经济效率,这里是指政府内部精简机构后由于各公共代理机构职能范围的扩大而带来政府制度运行成本的减少。显然,政府级次的减小会使公共代理机构减少,进而必然导致政府职权的集中,即各个公共代理机构职权范围的扩大,最终会提高政府制度的范围经济效率,反之,政府级次的增加会使得政府职权分配更加分散,从而降低政府制度的范围经济效率。

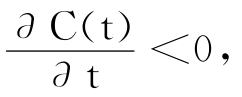

(3) 技术效率C(t)是政府级次t的单调递减函数。政府显然能够借助现代信息网络技术改善其内部各个行政代理机构之间信息沟通机制,从而降低政府制度的运行成本。不难理解,当政府级次减少时,行政代理层次也相应减少,进而迫使其更多地使用信息技术进行行政管理,最终会提高技术效率,反之,当政府级次增加时,公共代理机构则会从个人或部门利益出发通过使用冗员和增设分支机构来强化行政管理,最终会降低技术效率。

技术效率C(t)是政府级次t的单调递减函数。政府显然能够借助现代信息网络技术改善其内部各个行政代理机构之间信息沟通机制,从而降低政府制度的运行成本。不难理解,当政府级次减少时,行政代理层次也相应减少,进而迫使其更多地使用信息技术进行行政管理,最终会提高技术效率,反之,当政府级次增加时,公共代理机构则会从个人或部门利益出发通过使用冗员和增设分支机构来强化行政管理,最终会降低技术效率。

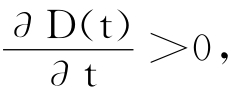

(4) 政府制度的X—效率是政府级次t的单调递增函数。从本质上讲,政府制度的X—效率是指公务员的整体工作努力程度的提高而带来政府制度运行成本的降低。正如前面所述,由于政府组织的特殊性,对政府公务员的工作激励主要依靠职务晋升机制,而对于职务晋升机制的激励效率而言,晋升阶梯的设计至关重要,因为它会直接影响公务员对自己未来仕途的预期,进而影响他们为了赢得晋升所愿意付出的工作努力。一个国家政府级次的安排会直接改变整个政府内部公务员晋升的阶梯结构,从而成为影响政府制度X—效率的一个核心变量。具体讲,当政府级次增加时,政府代理机构的纵向分布密度会增加,更多的公务员会对通过选择努力工作去赢得行政晋升的可能性产生乐观预期,进而能够强化对公务员的工作激励,最终会提高政府制度的X—效率。同样的道理,当政府级次减少时,更多的公务员对努力工作所能得到的晋升机会产生悲观预期,进而放弃敬业选择,结果会降低政府制度的X—效率。

政府制度的X—效率是政府级次t的单调递增函数。从本质上讲,政府制度的X—效率是指公务员的整体工作努力程度的提高而带来政府制度运行成本的降低。正如前面所述,由于政府组织的特殊性,对政府公务员的工作激励主要依靠职务晋升机制,而对于职务晋升机制的激励效率而言,晋升阶梯的设计至关重要,因为它会直接影响公务员对自己未来仕途的预期,进而影响他们为了赢得晋升所愿意付出的工作努力。一个国家政府级次的安排会直接改变整个政府内部公务员晋升的阶梯结构,从而成为影响政府制度X—效率的一个核心变量。具体讲,当政府级次增加时,政府代理机构的纵向分布密度会增加,更多的公务员会对通过选择努力工作去赢得行政晋升的可能性产生乐观预期,进而能够强化对公务员的工作激励,最终会提高政府制度的X—效率。同样的道理,当政府级次减少时,更多的公务员对努力工作所能得到的晋升机会产生悲观预期,进而放弃敬业选择,结果会降低政府制度的X—效率。

(5) 社会动员效率是政府级次t的单调递增函数。政府的社会动员效率取决于上级政府与组成社会的众多而分散的单个决策主体之间纵向信息传递速度以及政府对个体的监控能力,而对于具有M型组织特征的中国政府组织而言,社会动员效率取决于政府代理的纵向分布密度,进而取决于政府级次的安排。显然,政府级次数目与政府社会动员效率成同方向变动。

社会动员效率是政府级次t的单调递增函数。政府的社会动员效率取决于上级政府与组成社会的众多而分散的单个决策主体之间纵向信息传递速度以及政府对个体的监控能力,而对于具有M型组织特征的中国政府组织而言,社会动员效率取决于政府代理的纵向分布密度,进而取决于政府级次的安排。显然,政府级次数目与政府社会动员效率成同方向变动。

通过观察政府治理结构效率函数的上述结构特征,会发现前三种效率与对人的行为的激励无关,而后两种效率则在很大程度上取决于对人的行为控制。为了讨论方便,我们不妨将前三种效率统称为政府的非激励效率,而将后两种效率并称为政府的激励效率。由于政府的非激励效率随政府级次的变化而反方向变动,而政府的激励效率随政府级次的变化而同方向变动,这样,政府级次的最优安排会面临两难冲突。从政府治理结构设计的角度讲,一个国家政府级次的最优安排应该根据该国疆域、人口分布与密度、经济体制以及其他政治和经济因素进行折中的原则,以保证政府制度能够最大限度地增进社会福利。

基于以上讨论,政府级次的最优设计问题可以在一个简单的模型框架下予以分析。令T1代表能够实现最优非激励效率的政府级次,T2代表能够实现最优激励效率的政府级次,则政府级次安排所面临的两难问题的症结在于T1<T2。对于任意给定t,其中t∈[T1,T2],政府级次安排所引致的社会福利损失可表述为:

L=g1(T1-t)2+g2(t-T2)2,(g1>0,g2>0)

这里,g1(T1-t)2可视为实际政府级次t与T1出现偏差而引致的社会福利损失,而g2(t-T2)2可视为实际政府级次t与T2出现偏差而造成的社会福利损失。其中,g1和g2分别代表两种效率损失对总社会福利的影响因子。

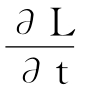

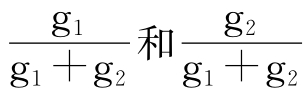

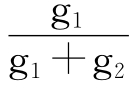

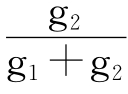

令 =0,可得知,当t*=

=0,可得知,当t*= 时,政府级次安排达到最优,即实现了社会福利损失最小化。值得注意的是,

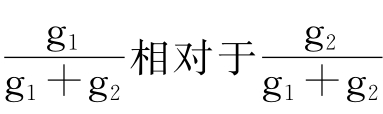

时,政府级次安排达到最优,即实现了社会福利损失最小化。值得注意的是, 在这里有十分明确的经济学含义,分别代表政府非激励效率和激励效率对于政府制度增进社会福利的相对重要性。具体讲,当

在这里有十分明确的经济学含义,分别代表政府非激励效率和激励效率对于政府制度增进社会福利的相对重要性。具体讲,当 较大时,说明相对于激励效率而言,非激励效率损失的社会成本较高,从而政府级次应该较少。而当

较大时,说明相对于激励效率而言,非激励效率损失的社会成本较高,从而政府级次应该较少。而当 相对于

相对于 较小时,说明相对于激励效率而言,非激励效率损失的社会成本较小,从而政府级次应该较多。

较小时,说明相对于激励效率而言,非激励效率损失的社会成本较小,从而政府级次应该较多。

以上分析表明,政府级次最优安排的本质是要在政府制度的两类具有互替性的效率之间进行权衡与取舍,而这种权衡与取舍的标准则是这两类效率的社会福利效应的相对大小。简言之,对一个国家而言,如果提高非激励效率的社会福利效应较大,则应牺牲部分激励效率去为政府治理设置较少的政府级次,而如果提高激励效率的社会福利效应较大,就应该舍弃部分非激励效率而为政府治理安排较多的政府级次。

三、县乡财政解困和政府改革目标不兼容:精简政府级次方案的社会成本

现在再回到本文的研究主题,讨论通过减少政府级次实现县乡财政解困是否与政府改革目标具有兼容性。如果将精简政府级次的改革方案置于上面所给出的理论分析框架予以考察,会发现精简政府级次是一把双刃剑,尽管它能推动政府非激励效率的改善,但却以损失政府的激励效率为代价。从实质上讲,政府非激励效率只是政府成本效率的构成因素,从而它的改善最终会表现为政府公共支出的节约,但政府激励效率不仅会影响政府制度的成本效率,而且会直接影响公共产品的配置效率和政府规制目标的实现,因此政府激励效率的损失,既会造成政府公共支出的增加,也会造成政府失效,进而使政府的经济职能和社会职能得不到有效实施。着眼于政府激励效率的损失,精简政府级次改革方案的社会成本可归结为以下几方面:

1.地方政府发展当地经济的动力会弱化。具体讲,一方面,政府级次改为三级后,地市级政府和乡级政府所执行的主要政府职能将分别由省级政府和县级政府的两个派出机构来接管。对于这两个代理机构的政府官员而言,原来五级政府下由乡级晋升到县级和由地市级晋升到省级的晋升预期现在已不复存在,从而会弱化晋升机制对这些官员的工作激励。而且,三级政府下的县级政府成为唯一的农村基层政府,相对于五级政府下的县级政府需要执行更为繁重的政府职能,但对其内部的政府官员而言,仕途晋升的难度会因为地市级政府被撤销而增加,这会使他们对敬业选择的结果普遍产生悲观预期,进而在信息不对称的情况下极可能诱发其机会主义行为,最终损害县级政府的运行效率。另一方面,乡镇政府和地市级政府被两个派出机构取代后,由于政府制度的集权化改革使得派出机构的政府官员处于行政垄断地位,因此乡镇与乡镇之间以及地市与地市之间竞争会被弱化,进而使这些官员没有足够的激励关注所辖地区经济的发展,甚至还可能导致预算软约束问题。

2.公共产品配置效率的损失。现阶段,要想实现农村公共产品的有效配置必然在客观上要求政府治理结构安排能够较好地解决政府供给中的信息与激励问题。具体讲,政府制度设计一方面必须保证政府决策主体能够了解不同社区居民对地方性公共产品偏好的差异性,另一方面还必须能够给政府决策主体提供足够的经济激励,使其愿意根据所辖地区农村居民的意愿供给地方公共产品,即所谓的“对下负责”。五级政府的合理性之一在于它既有利于政府获取农村社区居民对地方公共产品需求的准确信息,又有助于强化公共产品的配置效率目标与地方政府行为目标之间的激励相容性。具体讲,一方面,五级政府安排由于其能够提供较高的纵向政府分布密度,从而能够保证各级政府进行较为细致且相对合理的职能分工,其结果不仅有利于政府更准确地掌握不同社区居民对地方公共产品的需求偏好,而且有助于政府部门根据公共产品在外溢性上的差异在各级政府之间配置供给决策权。另一方面,正如上面所述,五级政府安排一则能强化地方政府辖区内区域经济体之间的竞争,二则能保证晋升机制对各级地方政府官员有足够的激励作用,从而可以较好地调动地方政府发展当地经济的积极性,最终有助于激励地方各级政府在公共产品的供给决策中更多地关注当地的实际需要。如果将政府级次定为三级,职能将向上集中到县级政府和省级政府,而这两级政府将主要依靠其派出机构收集农村社区对公共产品需求偏好的信息,然后做出整个辖区内公共产品的供给规划。然而,相对于五级政府下公共产品的供给机制而言,这种调整却有损于地方公共产品的配置效率。具体讲,首先,信息搜集主体与供给决策主体分离后,信息搜集者极可能根据自身利益的最大化原则而谎报或瞒报相关信息,从而使地方公共产品的供给决策与农村社区居民的消费意愿不符。其次,职能上调后,省级政府和县级政府被迫在一个相对较大的辖区内对地方性公共产品供给做出一个统一而折中的决策,从而很难同时满足所辖地区不同社区居民对同一种地方性公共产品的差异性要求。最后,三级政府会明显弱化农村基层政府之间的竞争和晋升机制对地方官员的工作激励,从而很难保证其愿意从居民的意愿出发对公共产品的供给进行决策,最终可能导致出现更多旨在应付上级领导的“形象工程”和“政绩工程”。

3.政府对社会的规制效率会下降。对于中国这样一个处于体制转轨且具有二元经济结构的发展中国家而言,政府的规制却不仅仅局限于对市场的规制,更重要的是,还包括对社会的规制,比如贯彻计划生育政策,执行户籍管理政策,执行粮食收购政策,动员分散的社会力量实施某个特定的社会目标,以及当出现战争、恐怖袭击、传染病疫情或自然灾害时通过行政强制使个体行动服从社会利益,等等。不同于经济规制,政府实施社会规制所面临的规制对象不是局部市场的某些个体,而往往是由辖区内大量分散的个体组成的群体,因此社会规制的实施客观上要求政府具有足够的行政执行力,以保证在信息不对称的情况下对分散个体进行监督和强制的有效性。显然,五级政府能够保证政府的社会动员效率和X—效率,进而也使政府能够借助强大的行政执行力去顺利实施各种社会规制目标和成功应对复杂的突发事件。而如果将政府级次改设为三个级次,政府纵向密度将下降,极可能造成政府对社会规制的失效,进而会严重威胁中国社会持续稳定的发展。

综合以上分析可见,精简政府级次后,由政府组织激励效率下降所引致的社会成本会远远超出处于经济转型中的中国社会所能承受的边界,因此,作为一种政府体制创新方案,减少政府级次尽管有助于实现县乡财政解困,但本文认为,它背离了政府改革目标,需要政府为之付出高昂的社会成本,所以并不是一种理性选择。

四、县乡财政解困与政府改革目标可兼容:政府辖区优化调整方案的社会理性

如果撇开农村税费改革不论,单纯从财政学的角度看,现阶段我国部分地区县乡财政困难加剧的根本原因则在于纵向和横向财力配置的不均衡。由于我国政府层级过多,大大降低了在分税制的框架下将税种在各级政府之间进行重新划分和调整的可行性,因此通过税种在各级政府间重新划分实现县乡财政解困在政策上已没有多大空间可资利用(贾康和白景明,2002)。而借助转移支付制度实现县乡财政解困不仅实施成本较高,而且会弱化贫困乡镇发展当地经济的动力。这样,县乡财政解困则只能依靠第三种途径即县乡两级政府的增收节支去实现,但问题的复杂性在于:解决“三农问题”要求不能逆转农村税费改革,以切实减轻农民负担。因此,县乡财政解困则主要应依靠“节支”而不是“增收”来完成。一般而言,政府支出水平取决于政府的规模,而政府规模的大小又取决于政府内部的组织结构及其职能的配置方式。从实践上讲,削减政府支出的根本途径是政府改革,即所谓的政府体制创新。这里,问题的关键在于,当我们想借助某种政府改革方案实现县乡财政解困时,必须充分考虑财政解困与政府改革是否具有目标兼容性,以防将财政改革目标凌驾于政府改革目标之上,从而扭曲政府改革。事实上,贾康和白景明所提出的体制创新是一种纵向政府改革方案,即企图通过减少政府级次来精简和重构政府内部的职能代理机构,从而实现基层政府职能的优化配置和公共支出的节省。然而,上面的分析已表明,这种改革方案的一个根本弊端在于它忽视了减少政府级次对政府激励效率的影响,进而也没有考虑由此所可能引发的高昂的社会成本。

本文认为,财政改革的一个必要前提条件是不能扭曲政府改革目标。有鉴于此,为了实现政府改革与财政解困的目标兼容,本文提出一个旨在优化调整基层政府辖区的横向政府改革方案,即主张通过对省级以下各级基层政府辖区范围的调整,尤其是通过对相互毗邻的各县县域的重新划分和通过合并规模较小的乡镇(注:合并乡镇已在一些地方开始试点),来实现县乡财政解困。这种方案的社会理性体现在:其一,能够与政府治理目标相兼容。这是因为,一方面它作为一种横向政府改革,能够使政府级次保持不变,从而不会对政府组织的X—效率和社会动员效率有很大的负面影响,也就无需付出精简政府级次改革方案所难以避免的那些社会成本,另一方面,它有助于提高政府部门的非激励效率。比如,乡镇与乡镇之间的合并能够迫使基层政府在保持乡镇政府内部职能和专业化分工不变的前提下设法精简冗员、降低公共支出,从而可提高乡镇政府治理结构的规模经济效率和范围经济效率;其二,能够缩小基层政府之间的财力差距,进而有助于处于落后地区的县和乡两级政府走出财政困境。基层政府辖区的优化调整作为一项横向政府改革,能够较好解决同一地区相互毗邻的基层政府之间的横向财力分配不均衡问题。比如,可以对两个相互毗邻但财源丰歉程度差异很大的两个地市的辖区进行“抽肥补瘦”型调整来减少它们之间横向财力分配的不均衡,进而增加较为落后的地市的财力,以保证其对所辖的县乡两级政府的转移支付有足够的力度。同样,还可以对两个相互毗邻但财源丰歉程度差异很大的两个县的辖区进行“抽肥补瘦”型调整,以直接改善相对落后的那个县域的财政状况。再比如,还可以通过合并两个财源丰歉程度不同的乡镇来使乡镇政府走出财政困境,等等。

参考文献

[1]腾霞光.农村税费改革与地方财政体制建设[M].北京:经济科学出版社,2003

[2]贾康,白景明.县乡财政解困与财政体制创新[J].经济研究,2002(2)

[3]王小龙.我国公共部门的劳动契约与敬业激励[J].经济研究,2000(11)

[4]Jean-Jacques Laffont and David Martimort.Separation of Regulators against Collusive Behavior.The RAND Journal of Economics,1999

[5]Yingyi Qian and Barry R.Weigngast.Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives,Journal of Economic Perspectives,1997

[6]Williamson,Oliver.The Institutions and Governance of Economic Development and Reform.New York:Oxford University Press,1996

[7]Tiebout,Charles.A pure theory of Local Expenditures,Journal of Political Economy,1956

[8]Hayek,Friedrich A.The Use of Knowledge in Society,American Economic Review,1945

【注释】

[1]中国人民大学财政金融学院教授。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。