第一节 汇制选择的理论基础

一、西方主要的汇率理论

西方汇率理论学说众多,其中瑞典经济学家卡塞尔(G.Cassel)的购买力平价理论(Theory of Purchasing Power Parity)、阿夫达里昂(A.Aftalion)创建的汇兑心理理论(Psychological Theory of Exchange)、资产市场论(Asset Market Approach)和货币主义的汇率理论(Monetary Approach to the Exchange Rate)都在西方理论界影响深远。

1.购买力平价理论

该理论认为,在均衡状态下,作为两种货币间相对价格的汇率必须反映这两个贸易伙伴国的商品市场上的相对购买力,其汇率就等于这两个国家间的价格水平的比率,这是绝对购买力平价理论。与之相对的是相对购买力平价理论,即两种货币在任何时期汇率百分比的变动,都等于两国间价格变动百分比的差额,价格和汇率的变动在一定程度上维持每种货币在国内和国外购买力的比率。购买力平价说的这两种形式各有其适用范围,一个旨在解释汇率的决定,一个重在说明汇率的变动。该理论提出了名义有效汇率(NEFR)和实际有效汇率(REFR)两个概念。名义有效汇率是用来衡量一国货币相对一组其他货币汇率变化的加权平均值,该指标的变化称为“名义升值或贬值”,实际有效汇率是根据价格变化调整后的有效汇率,一国实际有效汇率上升,意味着本国外部竞争力下降,反之亦然。如果货币相对外部状况良好的基期水平发生实际有效升值,就可称为币值“高估”,反之亦然。所以,实际有效汇率是一种工具,用以衡量在国内通胀水平偏离其他贸易伙伴国通胀水平的情况下汇率水平的合理性。

该理论假定所有商品都是贸易商品,忽视了非贸易商品的存在,忽略了贸易成本和贸易壁垒;过分强调了物价对汇率的作用。

2.货币主义汇率理论

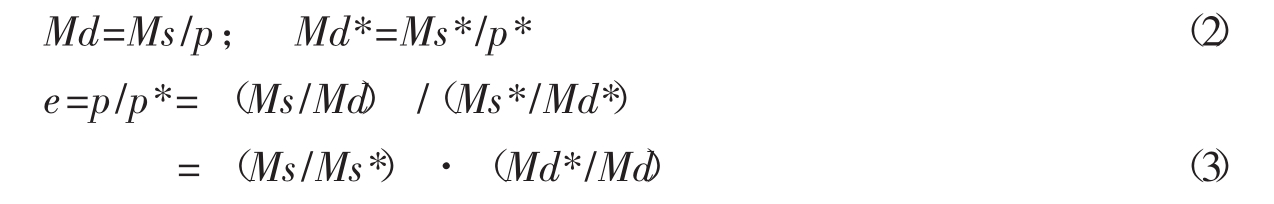

该理论是随着固定汇率制的崩溃和浮动汇率制的确立而产生的,其理论基础是弗里德曼的现代货币数量理论。该理论假定资本市场高度发达,资本具有高流动性,本国资产与外国资产具有可完全替代性;购买力平价总是适用,即存在高效的商品市场,自由的商品套汇活动能保证“一价定律”的实现;存在高效外汇市场,市场参与者的心理预期会强烈影响市场汇率。它把汇率看成是两种货币的相对价格,而不是两国商品的相对价格。基于以上假设,

![]()

其中:P代表本国物价水平;P*代表外国物价水平;e代表汇率。国内物价水平p及外国物价水平p*分别由国内外的货币市场均衡决定。设Md,Md*分别表示国内、国外实际货币余额需求,Ms,Ms*为国内、国外名义货币存量,则:

根据货币数量论,实际货币需求是实际收入和名义利率的函数,那么:

![]()

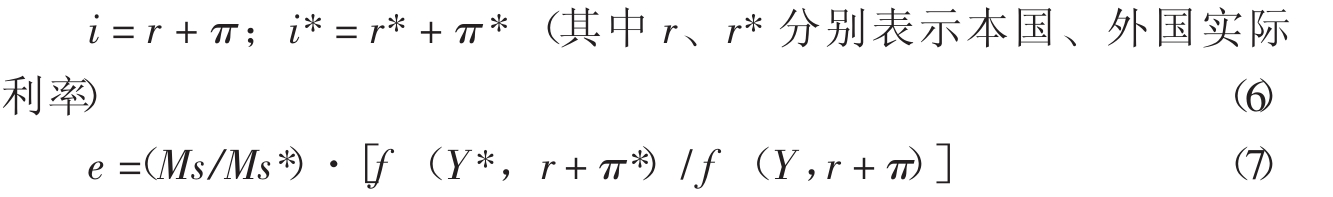

其中:Y,Y*分别代表国内、国外实际收入;i,i*分别代表国内、国外名义利率水平。

把(4)式货币需求函数代入(3)式,可得到:

![]()

进一步加入通货膨胀预期因素—π、π*,分别代表本国、外国的通货膨胀率,则:

公式(7)表明,当一国名义货币供给量相对增加时,因国内物价水平上涨,本币会贬值;当一国实际国民收入增加时,导致货币需求上升,在名义货币存量不变的情况下,会抑制国内物价上涨或引起国内物价下降,通过购买力平价的作用使汇率下跌,本币升值;如果本国预期通货膨胀率下降,则本币升值;如果本国预期通货膨胀率下降,则本币贬值。

该理论把外汇市场与货币市场直接联系起来,它认为引起贸易商品或非贸易商品相对价格变动的任何实际性经济因素也会影响汇率,有其深远的影响意义,但其中一些基本假设在现实中却难以成立。

3.资产市场论

这一理论认为,外汇是可供人们选择持有的一系列资产中的一种,由于各种资产在盈利性、风险性、流动性方面的差异,它们之间不可能完全替代。每个投资者通常实行组合投资,把自己的资本分别投资于不同种类的资产上,选择一个收益性、风险性、流动性能够得到最大满足的最佳资产组合,影响各类资产的任一因素变化,都会促使资产持有人对其原有的资产组合进行调整。在重建和调整其资产组合的过程中,由于会发生本币的买卖活动,从而引起汇率的短期波动。

二、主要汇率制度分析

从汇率形成划分,汇率制度主要划分为固定汇率制度和浮动汇率制度,还有介于两者之间的可调整的固定汇率制度和有管理的浮动汇率制度。这些汇率制度各有其利弊,如国际金本位制下的固定汇率制,牺牲了各国货币政策和财政政策的独立性;布雷顿森林体系下的固定汇率制,以有关国家的国际收支不平衡作为代价;外汇管制则限制了自由贸易及国际资本自由移动;浮动汇率制丧失了货币汇率的稳定。

1.固定汇率制

(1)固定汇率制度指以各种货币的含金量作为确定汇率的基础,或者由政府规定一国货币同他国货币的法定比价,并将汇率的波动界限规定在一定幅度内。如果汇率波动超过规定幅度,政府就会采取干预行动。

1973年,布雷顿森林体系崩溃前,国际汇率制度就以固定汇率制的形式存在。1816~1924年,实行国际金本位制下的固定汇率制度,以各国货币含金量的铸币平价确定各国货币的平价,汇率在黄金输出点和黄金输入点幅度内上下波动;第一次世界大战爆发后,世界各国的金本位制暂时中断,战后各国采取了一种将货币与黄金间接联系起来的金块本位和金汇兑本位制,并继续实行固定汇率制度。20世纪30年代的经济危机终结了国际金本位制,1944年,在布雷顿森林会议上确定了美元与黄金挂钩,各国货币与美元挂钩的固定汇率制度。1973年后,固定汇率制度的影响仍在现代国际货币制度中有所体现。

(2)固定汇率制度的利弊分析。在固定汇率制度下,各国货币之间的汇率较稳定,避免竞争性的货币贬值;可以为国际收支发生逆差的国家提供资金融通,尤其是在布雷顿森林体系下,促进了多边贸易与多边支付体系的重大进展,降低了阻碍国际贸易的关税壁垒,外汇管制有所放松,并且缓解了国际储备短缺的矛盾,有助于各国外贸关系的加强。

但固定汇率制也不可避免地存在缺陷。其汇率体系一般僵化,调节机制不健全,调节效能低下,调节机制不对称(Asymmetry),赤字国承受的货币贬值压力大,国家之间易传递通货膨胀,而且货币汇率一旦发生变动,则会极大地冲击市场。

2.浮动汇率制度

自由浮动的汇率制度实际上是将全部调节负担放在价格之上的市场供求模型在外汇领域的运用。在这种制度下,一国政府不再宣布本国货币与外国货币的黄金平价,不再规定汇率波动的上下限,其中央银行不再承担干预外汇市场以维持汇率波动界限的义务,任何能影响外汇供求的实际因素或心理预期因素都会引起汇率变动。

在现实经济运行中,在第一次世界大战后曾采用过完全自由浮动的汇率制度,造成汇率波动剧烈,外汇市场秩序混乱,严重影响了国际贸易及世界经济的发展。现行的浮动汇率制,多是各国中央银行在不同程度上通过买卖外汇干预外汇市场,属于管理浮动,即重要西方国家的汇率一般任由浮动,但有关金融当局在汇率波动过于剧烈时,会主动地进行干预以稳定外汇市场。

浮动汇率制的优势在于:它可以自动调节国际收支,政府不依赖于贸易管制和外汇管制解决国际收支问题,不需要持有大量的国际储备平衡国际收支,调节经济的进程是渐进、连续的,汇率的上下浮动代表由市场供求力量带来的变化,政府成为市场活动的观察者而不是参与者,这些优点有助于促进自由贸易和国际资本流动,提高世界范围内的资源配置效率,是实现和维持国际收支平衡的有效手段。

浮动汇率制的弊端:第一,在浮动汇率制下,汇率由市场供求关系决定。但由于商品市场和劳动力市场的价格调整始终慢于金融市场的价格调整,表现为汇率经常大幅度振荡,而外汇市场上名义汇率的波动常常立即引起实际汇率即出口竞争力的变动,这种风险越难以规避。第二,实际汇率的波动会减少外向型部门的投资。当货币大幅贬值时,可贸易品的利润上升且现金流动性好,但厂商受到心理预期的影响会不愿投资;货币大幅升值时,利润和流动性的减少也会降低投资。第三,面对国外贬值,国内会要求政府提高贸易壁垒,避免不平等竞争。第四,不完全竞争的存在会延缓汇率变化的调整进程。因为无论是进入市场还是退出市场都要求相当的成本,而边际成本的差异会扩大未来汇率的不确定性。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。