第三节 “三反”、“五反”运动的影响

1949下半年上海刚解放的一段时期,新政府对上海私营金融业进行了严格的整顿改组,私营金融业的投机违法行为受到了严厉的打击,经营方向与经营方式开始发生转变,业务情况、从业人士的心态也都随之发生了一系列的改变。但是,与此相比,“三反”、“五反”运动无论从经济、政治、思想诸方面对上海私营金融业所产生的影响都是前所未有的。上海私营金融业已经走到了历史的尽头。

一、业务情况急转直下,私营金融行业前途渺茫

整个金融业的业务在“三反”、“五反”运动中受到极大的冲击,不仅营业时间推迟,而且各行庄公司的负责人忙于坦白交待、悔过,职工忙于检举揭发,严重影响到业务的正常开展。各行庄公司大体上一切业务经营活动为运动让步,直到运动结束后,才重新把工作重心转向业务经营。首先是上海金融业同业公会通知会员行庄公司,“五反”运动已经胜利完成,为了适应工商业积极增产的需要,自1952年6月16日起,营业时间由运动时期的上午10点营业恢复为9点,下午营业时间依旧[30]。再从具体行庄情况来看,如上海商业储蓄银行为了“集中力量搞好此一运动”,曾将1952年的春季工作计划暂缓发布[31]。该行各分支行每月盈亏及存放汇数字,按照规定应分别于次月2日及7日前报告总管理处。但“三反”、“五反”运动开展后,工作繁忙,经常延迟,总管理处也无可奈何。待到7月初金融业“三反”、“五反”运动将近结束,上海银行总管理处才对各行重申“对于上述二项数字,仍按规定日期报告我处,以便汇总”,并请各行尽快编制下届各项费用预算表,寄至总管理处[32]。

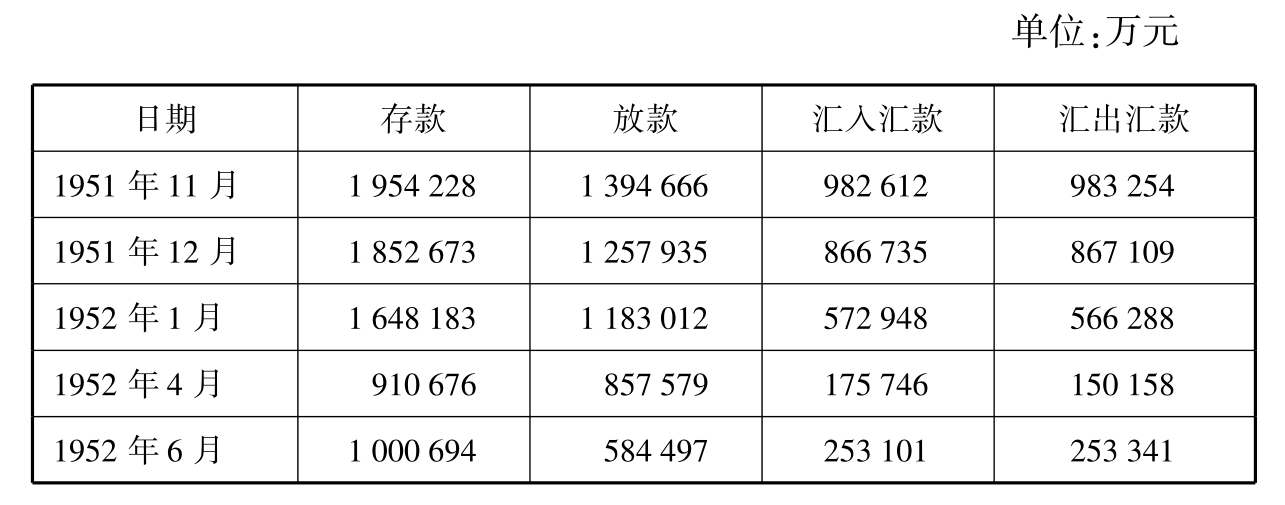

“三反”、“五反”运动全面展开以后,由于贷款户各厂商企业也都在开展运动,私营工商企业生产普遍下降,致使商业贸易停滞,市场萧条。如3月下旬的报刊曾报道:运动开展以后,“两个月来市场发生了一些变化,物价较去年年底下落了3.2%,成交量缩小。以上海为例,八种商品成交量总值较去年年底减少80%,由公到私资金减少60%,票据交换则上海减少68.7%……国家银行的往来户余额呈静止状态,农民和中小厂商都感到生产资金困难。这一切反映了市场情况是停滞的”[33]。私营金融业业务也因此受到明显影响,存款、放款、汇款额都在减少,具体情况见下表。

表9-1 1951年11月至1952年6月私营金融业的存放汇业务统计

说明:上表的数字统计包括公私合营银行。

资料来源:根据各行庄公司业务数字统计,上海市金融业公会档案S172-4-6。

据上表统计,如果将1952年6月与1951年底的业务情况相比,那么仅在运动开展后的半年时间,私营金融业(包括公私合营银行)的存款额就减少了46%,放款总额减少54%,汇入汇款与汇出汇款均减少71%[34]。然而由于运动所造成的业务额下降、收支难以平衡还不是私营金融业最担心的事情,运动后所必须面临的一系列新问题才是其最大的担忧。

首先是信用问题。在“三反”、“五反”运动中,许多行庄包括公私合营银行被揭发出普遍地存在着程度不同的“三害”与“五毒”行为,这些现象的频频曝光,受到主管当局和社会舆论的双重指责,致使金融业的信用大大跌落,客户锐减,业务清淡,有的甚至面临着被淘汰的危险。

其次是利率问题。为了活跃市场、扭转经济停滞的局面,中国人民银行总行于1952年6月20日发布了全面降低利率的指示。这是自1950年3月物价稳定以来,又一次调整利率,利率降低了20%~50%,比1950年3月物价稳定以前降低了30倍[35]。而且这次利率的下降使存放款利率的利差更加缩小,同时也取消了中国人民银行与私营行庄对私营工商业存放款利率的差别,进一步强化了国家银行对金融市场的控制。对此,私营金融业人士深感忧虑,7月4日,金融业公会副主任委员沈日新、毛啸岑、蔡松甫联名致函在北京的主任委员项叔翔,陈述了金融业面临的困难:

6月25日本市人民银行分行执行了总、区行减低工商业放款利率的指示,由于同业都坚决执行了指示,并认清了这个指示的坚决贯彻执行是减轻了工商业成本,从而可以活跃城乡经济,因此不但符合了经济要求,并且是符合了政治要求,但是同业在目前是有很多的困难存在,如呆帐增多,催收为难,利差缩小,收支失平是急待商讨如何解决的重要问题。[36]

在私营金融业业务经营困难时期,利率的下降无疑是雪上加霜。与此同时,中国人民银行还相应加强了对私企业的业务关系,私营金融业的传统市场进一步缩小。因此,运动之后,行庄公司中普遍出现“日落西山三亿三”[37]的局面,而五个联管总处总计每月亏损更达100亿元以上[38],这表明私营金融业的生存遇到极大困难。

二、金融业从业人士思想动摇,要求改行转业

“三反”、“五反”运动在每一位金融业从业人士的思想深处引起了极大的震动,据统计,在整个运动中,除小组会外,合营私营金融业每个职工平均参加坦白检举会议多达30次,管理人员则在40次以上[39]。金融业从业人士普遍进行了思想清洗,各自深刻检查和批判了过去不正确的思想。

首先,运动极大地触动了金融业上层人士,并使金融业资本家的威信大大降低了。如前所述,官方报刊曾对金融业上层人士有如下评价:“许多窃据金融业包括公私合营银行领导地位的经理人员,本身就是资产阶级或资产阶级的代理人,他们忠诚地为自己阶级服务,严重的破坏人民经济事业、侵蚀国家资财。他们表面上装出拥护人民政府、拥护共同纲领的伪善面目,而暗中指挥着向国家人民进攻的战役。”[40]这等于在政治上把金融业资方人士都推到了工人阶级的对立面。资本家的“五毒”及其他违法行为受到严厉的批判;资本家在“坦白”、“交代”中,往往以违心的自诬之词来表白与旧社会彻底决裂的立场,平时的言行举止也变得战战兢兢,竭力避免出差错,并极力地拉近与职工的关系。在“五反”运动总结大会上,福源钱庄资方说:“我总以为过去我和职工的关系不好,职工一定要留难我了,但在我补充了坦白材料以后,职工就大公无私地把我通过了,我太感动了。”宝成钱庄资方说:“互助互评是个医院,队长是个院长,小组指导员是看护,而职工是医生,他们医好了我的病。”许多资本家都在总结大会上感激地哭了。茂华银行五个资方人士在“五一”劳动节给工会写信,祝贺工人阶级的伟大节日并表示坚决服从工人阶级的领导[41]。所有这些在相当程度上意味着长期以来资方和上层管理人士在金融业的主导地位和自信心的崩塌。

其次,金融业职工在运动中则“进一步认识了资产阶级的丑恶本质,阶级觉悟得到提高”,不少人通过“五反”摆脱了对资方人士的迷信和敬畏。如惠昌源钱庄一位工友在开过了控诉会以后,兴奋地说:“共产党来了阿拉才翻了身,才能够上台去控诉以前凶来稀的资本家。”与此同时,原先与资方人士过从密切的高级职员,大都表示要回到“工人阶级的队伍”中来,积极地检举不法资本家的违法事实,如中国垦业银行高级职员孙愚钻写了32件检举材料,正泰钱庄的王庆安则检举了60余件。曾经羡慕着“资产阶级腐朽生活”,妄想“爬上去”做经理的人,也表示要纠正以往的错误思想[42]。

随着资方威信的降低,职工地位的提高,如何处理资方与职工的关系也成为资方面临的一个棘手问题。

还有一点需要说明的是,尽管上海解放最初的大半年时间里,新政府对私营金融业的投机违法行为进行了严厉的打击和惩处,但是从“三反”、“五反”运动所暴露的情况看,实际上此前此类现象依然严重地存在着。经过“三反”、“五反”运动,包括“五毒”在内的一切违法投机行为再次遭到严重打击后,私营金融业再也不敢依靠非法经营来获利了,黄金、美钞、港币、证券和拆放息等市场行情连续下降,或根本没有行市;与此同时,各地普遍请求国家银行收兑金银,非法金融投机也从此销声匿迹[43]。在运动期间与其后,人们谈“毒”色变,“投机”被当作一种可耻的罪行被摒弃,大有避之唯恐不及之势。甚至有些从业人员在酷暑天点钞时,大汗淋淋,却不敢伸手到衣袋里取手帕擦汗,怕别人看到会认为往口袋里塞钞票。有的职员在柜台取了钞票点数时,口中故意大声念念有词,以免别人以为他可能贪污。在这种情况下,很多人普遍认为从事金融行业,压力太大,因而要求改行转业。

三、金融业同业公会边缘化,无法正常运作

金融业同业公会是在1949年底由原上海银行公会、钱业公会与信托业公会合并、演变而来的,是上海解放后金融业唯一合法的同业组织。其组织章程明确规定,金融业同业公会的任务是:推行政府金融政策及政令,执行工商联指示及决议,进行同业间之团结与教育,调查研究同业情况及反映同业建议,协助调整公私关系及对工商业关系,协助调整劳资关系及调解同业争议,协助同业对于业务管理、技术及机构之改进,办理有关同业共同利益事项等[44]。虽然与上海原来的三业公会相比,它更多地变为一个政府政策的执行机构,但是它毕竟还是一个为金融业同业服务的组织,担当着金融业与政府联系的中介。

在“三反”、“五反”运动前的购买人民胜利折实公债、抗美援朝运动中,金融业公会大体上起到了协调、动员、组织甚至领导的作用。但是在“三反”、“五反”运动中,当上海市政府明确指示工商界的“四反”运动应改为“五反”运动,并由上海市增产节约委员会工商组统一领导后,金融业公会在运动中的作用便明显地被边缘化了。不仅如此,随着运动的迅猛开展,金融业公会本身甚至无法正常运作,金融业公会会员大会、执行委员会例会、监察委员会、常务委员会都无法按规定召开,半年多时间里日常会务均由各小组委员会的代表“会报”处理。1952年6月底,全国工商业联合会筹备会提出了整理各地工商联及各业同业公会的指示,曾令金融业公会的领导极为担忧,沈日新、毛啸岑、蔡松甫联名致函项叔翔希望他能尽早回沪主持工作[45]。

运动期间,金融业公会的工作几乎陷于停顿状态,这在公会以往的历史上是未曾有过的,表明金融业公会的职能开始减退。全国工商业联合会筹备会提出整理各业公会的指示后,金融业公会工作人员大都意识到,公会的结束已为期不远。于是,工作人员“每日加紧政治的文化的技术的学习”,“努力为将来的转业创造条件”[46]。金融业公会在运动中被边缘化甚至无法正常运作,也是“三反”、“五反”运动直接冲击私营金融业的体现。

经历了“三反”、“五反”运动,私营金融业前景暗淡、实力衰微是不争之事实,旧的金融体系显然已不能适应新的经济发展的要求。1952年5月,中央财政经济委员会发出指示:对全国金融业进行全面改造,淘汰钱庄;根据资产负债状况合并或淘汰私营银行;已实行公私合营的银行在其劳资双方酝酿成熟后进行人员整编、机构合并。同月,中国人民银行华东区行行长会议制订了“彻底改造合营银行,坚决淘汰私营行庄”的方针,私营行庄公司或者进一步实施类似中国银行式的公私合营,或者自行淘汰;已经合营或联营的大银行则进行彻底整顿,合并为一个统一的公私合营银行,除损益自理外,业务、人事归当地中国人民银行管理,作为进行对私业务的一个组成部分。与此同时,金融业资方人士也开始认真地探究整个行业的出路问题。在运动中受到考验的资耀华认为,从1953年起国家就要大规模地展开有计划的经济建设,“在计划化的建设过程中,金融业必须配合国家经济的总计划,在人民银行率领之下,期能负起对工商业‘管钱’‘管帐’‘管用’,并发挥监督与统计的职能。因此金融业就要很快地将这个陈旧的、不适合计划经济发展的旧信用体系,从根本上来推翻它,来进行彻底地改组。同时我们从业人员也是应当从实际行动中来进行思想改造”,“金融业只有集体化才能做到精简节约,消除盲目竞争,而真正地为生产事业服务”。资耀华的认识代表了一部分资本家所想。更重要的是,在运动中,金融业资本家颜面扫地,一般人也将私营金融业视为畏途;其业务发展不仅在运动中严重倒退,新的形势更使它的生存条件受到极大的限制。而金融业同业公会地位与职能的减退,也显露着私营金融业实力的衰微。与此同时,包括私营工商业在内的整个社会经济的运作发展,已经明显不再依靠私营金融业,金融投机更不复有存在的基础。鉴于上海私营金融业前景每况愈下,金融业资本家已经清楚地意识到已经不能按照原先的路径继续运作下去,各行庄公司对于金融业资本家来讲也已经不是赢利工具,而变成一个需要甩去的“包袱”。而且,许多资本家事后回想起“三反”、“五反”时的经历,仍然表现为心有余悸,胆战心惊,他们痛切地感觉到只有选择了合营,才能政治上过关,经济上获得保障,也就是说实行统一的公私合营是政治上脱胎换骨和经济上摆脱被动局面的唯一选择,因而主动要求实行“大联营”,把私营行庄公司完全交由国家直接领导。

一些有影响的学者,对私营金融业的根本出路也进行了分析。如时任上海财经学院教务长的吴承禧先生曾向金融业人士作了一次报告,他认为:

金融业与一般的工商业不同,金融业是国家的重要经济命脉,在计划化的经济建设中,银行的任务是集中资金并有计划有效率地用出去,促进生产建设。银行要做到管钱、管帐、管用,发挥统计与监督的作用。如果允许在金融部门中进行盲目竞争,放任自流,就是否定计划经济,否定新民主主义的经济建设。《共同纲领》对工业、农业、交通等都是要鼓励、扶助,唯独对金融业则要严格管理,就是这个道理。

而“当前的金融业是散乱的、不紧凑的、无效能的,是过剩的、浪费的”,金融业必须进行彻底改造,即由现行的联管进一步合并才是最理智的选择[47]。事实上,在“三反”、“五反”运动的后期,几个金融业联管总处就在探索如何进行“最理智的选择”。1952年7月,公私合营十一行联合总管理处、公私合营北五行联合管理委员会、

公私合营上海银行联合总管理处、金融业第一联营总管理处、金融业第二联营总管理处五个联管系统所属行庄公司根据主管当局的指示,开展了全面改造运动。11月,五个联管总处联合致函中国人民银行总行,表示愿意“服从中国人民银行领导”,合并组织成为统一的公私合营银行。

综上所述,虽然1949年5月底上海解放后,私营金融业所处的政治与社会环境发生了根本的变化,也可以说开始了由私营向公私合营的进程,但无论是个别银行的合营,还是到五大联管集团的形成,各行庄公司的资金构成、人事关系和经营活动,虽然也有所变化,但还只是数量上的渐变,而且整个私营金融业的经济性运作并没有受到政治性、社会性因素,如镇反运动、抗美援朝运动的影响而中断。而经历了“三反”、“五反”运动后,私营金融业的日常经营难以维持,原有的内部人际关系被解构,社会地位也被边缘化。

【注释】

[1]《毛泽东主席在中央人民政府元旦团拜时的祝词》,《新华月报》,1952年1月号。

[2]“三反”运动动员座谈会记录,1952年1月12日,建业银行档案Q287-1-91。

[3]《中共中央关于首先在大城市开展“五反”斗争的指示》,《建国以来重要文献选编》第三册,中央文献出版社1992年版,第53页。

[4]关于开展工商界反行贿反欺诈反暴利反偷漏运动的报告,1952年1月15日,上海市金融业公会档案S172-4-176。

[5]上海市工商界“四反”运动委员会金融业分会委员名单如下(见上海市金融业公会档案S172-4-176):

主任委员:项叔翔

副主任委员:奚伦、王志莘、沈日新、毛啸岑、蔡松甫

委员:李芸侯、袁尹邨、徐国懋、陈朵如、杨锡山、裴鉴德、刘渐陆、陆书臣、冯梅卿、严成德、孙同钧、黄立鼎、谈公远、陶仲序、张重威、贺秩、沈浩生、董建侯、陈晓陇、项仲雍、赵复初、戴维贤、陈维伦

[6]上海市工商界反行贿反欺诈反暴利反偷漏运动委员会金融业分会委员分组名单如下(见上海市金融业“四反”运动委员会分组名单,上海市金融业公会档案S172-4-176):

公私合营银行联合总管理处:项叔翔、奚伦、王志莘、毛啸岑、袁尹邨、陈朵如、杨锡山、刘渐陆

公私合营北五行联合总管理处:徐国懋、谈公远、张重威、项仲雍金融业第一联营总管理处:沈日新、冯梅卿、严成德、孙同钧、沈浩生、董建侯、陶仲序

金融业第二联营总管理处:蔡松甫、裴鉴德、陆书臣、黄立鼎、陈晓陇、赵复初、戴维贤、陈维伦

非集团行庄:上海商业储蓄银行,召集人李芸侯;东亚银行、华侨银行、集友银行、致昌钱庄,召集人贺秩

[7]上海市工商界反行贿反欺诈反暴利反偷漏运动委员会金融业分会组织规程、上海市工商界“四反”运动委员会金融业分会委员名单,上海市金融业公会档案S172-4-176。

[8]上海市工商界反行贿反欺诈反暴利反偷漏运动委员会金融业分会为本业成立“四反”运动分会将章程名单及决议事项先行通知1951年1月24日,上海市金融业公会档案S172-4-176。

[9]上海市工商界反行贿反欺诈反暴利反偷漏运动委员会分会办事规则,上海市金融业公会档案S172-4-176。

[10]致函工商同业公会关于设置检举箱接受检举事由,1952年2月6日,上海市金融业公会档案S172-4-176。

[11]致函会员行庄公司、各联管处改定营业时间由,1952年2月5,上海市金融业公会档案S172-4-177。

[12]金融业同业公会致函会员行庄公司定期举办本业坦白检举大会务请出席参加,1952年2月5日,上海市金融业公会档案S172-4-176。

[13]当时地方和中央领导层都意识到暴利的提法不妥当,不好计算,掌握不紧就容易形成以算剥削帐的办法计算暴利,造成混乱,政治上也不够策略,“真正违反国家和人民利益的暴利,已包含在五反的各项对象中,故只应提五反,不应再提反暴利”。见毛泽东:《关于在五反中不提反暴利口号的批语》及注释,1952年3月1日,《建国以来毛泽东文稿》第三册,中央文献出版社1989年版,第278~279页。

[14]为“五反”运动会通知今后关于“五反”运动推进事宜四项转函查照由,上海市金融业公会档案S172-4-176。

[15]金融业同业公会执监委员联席会议记录,1952年2月25日,上海市金融业公会档案S172-4-57。

[16]上海市金融业“五反”运动委员会各组情况(见上海市金融业五反运动委员会分组名单,上海市金融业公会档案S172-4-176):第一组(公私合营银行联合总管理处):召集人奚伦,下设四组共70人;第二组(公私合营北五行联合总管理处):召集人徐国懋,下设五组97人;第三组(金融业第一联营总管理处):召集人沈日新,下设七组共149人;第四组(金融业第二联营总管理处):召集人蔡松甫,下设八组共193人;第五组(公私合营非集团行庄):召集人李芸侯,下设二组共44人;第六组(私营非集团行庄):召集人贺秩,设一组共10人。

[17]《中央转发薄一波关于上海五反运动第二期经验报告的批语》及注释,1952年4月8日,《建国以来毛泽东文稿》第三册,第392~393页。

[18]《上海金融业五反运动情况与收获》,《中国金融》1952年第7期,1952年7月4日,第13页。

[19]中央工商行政管理局编:《私营金融业的社会主义改造工作》,第48~49页。

[20]“三反”运动动员座谈会记录,1952年1月12日,建业银行档案Q287-1-91。

[21]沪建业分行行政方面检讨报告,公私合营银行联合总管理处总处节约增产委员会总会第32分会记录,建业银行档案Q287-1-91。

[22]沪建业分行工会小组对总处及各部门负责同志检讨报告的反应,1952年1月24日至1月26日,建业银行档案Q287-1-91。

[23]《上海市公私合营银行联管总处举行坦白检举大会》,《中国金融》第2卷第2期,1952年2月25日,第25页。

[24]同上书,第25~26页。

[25]《上海市公私合营银行联管总处举行坦白检举大会》,《中国金融》1952年第2期,1952年2月25日,第26~27页。

[26]《在“五反”运动中贯彻整顿与改造金融业的战斗任务》,《中国金融》1952年第3期,1952年3月25日,第6页。

[27]《金融业应展开反违法反盗窃的斗争》,《中国金融》1952年第2期,1952年2月25日,第24页。

[28]《资耀华必须彻底坦白违法行为》,《中国金融》1952年第2期,1952年2月25日,第28~30页。

[29]《在“五反”运动中贯彻整顿与改造金融业的战斗任务》,《中国金融》1952年第3期,1952年3月25日,第6页。

[30]致会员行庄恢复营业时间由,1952年6月14日,上海市金融业公会档案S172-4-177。

[31]上海商业储蓄银行总处通讯第六号,1952年2月16日,上海商业储蓄银行档案Q275-1-342。

[32]上海商业储蓄银行总处通讯第七号,1952年7月2日,上海商业储蓄银行档案Q275-1-342。

[33]《加强业务工作,活跃市场》,《中国金融》1952年第3期,1952年3月25日,第5页。

[34]另据洪葭管、张继凤统计,1952年6月底,上海全体行庄存款(不包括外商银行)与1951年12月底相比下跌32.10%,放款下跌41.59%。见《上海私营金融业的社会主义改造》,《中国资本主义工商业的社会主义改造•上海卷》下册,第1105页。

[35]《全面降低利率的意义和作用》,《中国金融》第2卷第7期,1952年7月4日,第1页。

[36]致项叔翔为全国工商业联合会筹备会议闭幕后务祈迅即南旋主持会务由,1952年7月4日,上海市金融业公会档案S172-4-57。

[37]系旧人民币单位,指行庄每天的亏损数。

[38]中央工商行政管理局编:《私营金融业的社会主义改造工作》,第39页。

[39]《在“五反”运动中贯彻整顿与改造金融业的战斗任务》,《中国金融》1952年第3期,1952年3月25日,第6页。

[40]同上。

[41]《上海金融业五反运动情况与收获》,《中国金融》1952年第7期,1952年7月4日,第13页。

[42]同上。

[43]《目前财经情况的新变化》,《中国金融》1952年第4期,1952年4月30日,第2页。

[44]上海市金融业同业公会组织章程草案,1949年11月,上海市金融业公会档案S172-4-19。

[45]为全国工商业联合会筹备会议闭幕后务祈迅即南旋主持会务,1952年7月4日,上海市金融业公会档案S172-4-57。

[46]致项叔翔为全国工商业联合会筹备会议闭幕后务祈迅即南旋主持会务由,1952年7月4日,上海市金融业公会档案S172-4-57。

[47]吴承禧:《“三反”、“五反”后上海金融业的情况及其前途》,《中国金融》第2卷第10期,1952年8月20日。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。