一、佛教传播的特点

几乎统一了整个印度的摩竭陀国阿育王,在位期间奉佛教为国教,并于公元前250年,支持目犍连子帝须在华氏城主持第三次结集,使佛教的基本典籍得到定型。为了弘扬佛教,阿育王派出许多传教师去四面八方传法,影响所及,远达现在中东、欧洲一带。

然而,佛教本身是一种非常复杂的文化复合体,并非简单的信仰膜拜体系。它对于世界,首先是亚洲周边国家和民族的影响,不是几个传教师一两次传教能够完成的。由于佛教自身发展阶段的不同,佛经在数次结集后内容的更新变化,每个阶段、每个流派、每部佛经的输出,都会影响输入地区佛教文化的面貌。

例如,印度佛教最初间接传入中国内地时,十分流行小乘经典;后来大乘佛教在印度发展了起来,这时传译到中国的便是大乘经典。当中国佛学界在争论是否一切人都可成佛这一至关重要的问题时,中印度僧人昙无谶带着《大涅槃经》赶来,使这难题迎刃而解。

印度人的思维有一种特征,偏好“幻”,这也是他们弘扬教说、传播思想的一种手段。比如,古代文献《阿闼婆吠陀》就用以“幻”济道的方式,强调天神伐鲁那无所不知,任何人都逃不出他的监视,从而教化民众勤修善德。它这样描述道——

大地是伐鲁那王的领域,

广阔而无边的天也是他的。

伐鲁那的腰部就是两个大洋,

但是一滴水就可容纳他的身体。

……

恶人虽然逃逸到很远之地,

但不能逃脱伐鲁那的注意,

他的侦骑自天而下,

以其千万眼巡视着大地。

……

所有存在于天地间及天地外的事物,

都为伐鲁那察觉,

甚至人眼的闪动,

也被他数着。

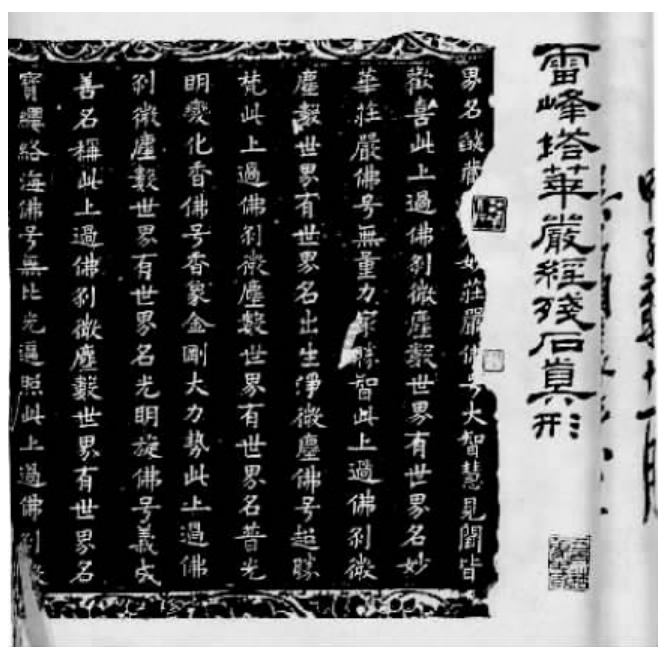

《华严经》(图7)

印度佛教同样善于营造“幻”的氛围,以此巧妙地教化芸芸众生,激发信徒的宗教热情。比如,佛教主要经典之一的《华严经》(图7)(后来被中、日两国华严宗奉为基础圣典)为了说明佛能广布圣恩于每一个角落,便描述了这样一个“幻”相:卢舍那佛所住的大莲华台周围有一千片叶子,每一片叶子就是一个世界,每片叶子的一个世界中都有一个卢舍那佛的化身释迦牟尼佛,还有百亿个阎浮提。在这百亿个阎浮提里面,各有一个说法的小佛,他们都是释迦牟尼佛的化身。因此,世上任何一个角落所发生的每一桩事情,身居中央的卢舍那佛是无所不知、无所不晓的。

释迦牟尼创立佛教后,足迹遍于恒河中下游,居住时间最长的是摩竭陀国和萨罗国。他善于说教,尤其擅长描述不可思议的“幻”境,来展示佛教的博大。

佛教是在与婆罗门教的论战中发展起来的,为了赢得人民大众的理解与支持,便以故事、寓言、譬喻等浅显的形式来阐明深奥的道理。例如《甲尼迦耶》中,通过释迦牟尼与弟子阿萨拉耶纳的一番问答,来批判婆罗门教的种姓制度,宣扬一切种姓平等——

释迦牟尼问:“如果刹帝利王召集一百名各种姓的人,要他们取出火来。那些婆罗门、刹帝利等高级种姓的人,从娑利树、檀香树等华贵之树上摘下树枝,做成钻火棍,通过摩擦取得火焰。另外一些低级种姓的农人、匠人甚至旃陀罗,从猪槽、狗钵、洗衣盆等处拿来钻火棍,摩擦取火。这两种取到的火有区别吗?”

阿萨拉耶纳回答:“没有区别。”

释迦牟尼断言:“一切种姓皆平等。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。