四、《政和万寿道藏》

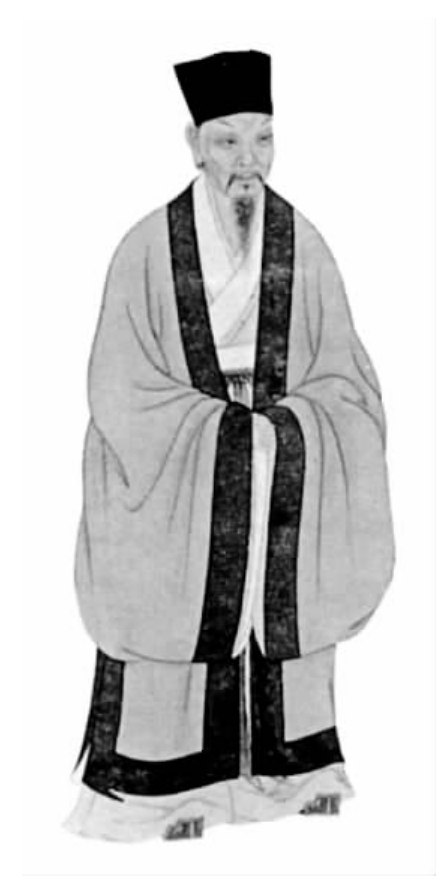

北宋长期处于动荡不安之中,迫使人们去寻求精神上的解脱,道教由此而得到长足的发展。宋初的几位皇帝,对陈抟、种放、丁少微、苏澄隐、马志通、张守贞等道教代表人物极为尊重,给他们以“先生”、“大师”的封号。对正一道多次加封,赐龙虎山天师张正随“贞静先生”、张乾曜“澄素先生”、张虚白“通玄冲妙先生”之号;赐南昌净明道派祖师许逊“神功妙济真君”之号,升“玉隆观”为“玉隆万寿宫”。在修炼方法上,张伯端的《悟真篇》与汉末魏伯阳(图240)的《参同契》齐名,强调从清静功夫开始,摄心收迹,性命双修,形神一致。他秉承陈抟《指玄人篇》之说,声称“梦谒西华到九天,真要授我《指玄篇》,其中简易无多语,只是教人炼汞铅”,将内丹炼养理论作了高度概括。

魏伯阳(图240)

从当时新出道书的主流及道士的主要修炼方法来看,宋代大倡内丹道,与朝廷的支持不无关系。有些大臣及学者对此颇有异议,较有代表性的,如苏轼(图241)在《上清储祥宫碑》一文所云——

苏轼(图241)

道家者流,本出于黄帝、老子。其道以清净无为为宗,以虚无应物为用,以慈不争为行,合于《周易》“何思何虑”、《论语》“仁者静寿”之说,如是而已。自秦汉以来,始用方士言,乃有飞升变化之术、《黄庭》《大洞》之法、太上天真木公金母之号、延康赤明龙汉开皇之纪、天皇太一紫微北极之祀,下至于丹药奇技符箓术数,皆归于道家,学者不能必其有无。然臣窃论之,黄帝、老子,道之本也'方士之言末也。

对于诸如此类意见,最高统治者并不重视。宋真宗照样请道教学者搜访、编校道书,命大臣王钦若等编纂《道藏》,对研究道教文献给予极大的关注。

宋徽宗赵佶自封为“道君皇帝”,将大量钱财用于修建道教宫观、操办斋醮道场,还给林灵素等道士以高官厚禄。当时推行的宗教政策是崇道排佛,寺院改为道观,和尚改称“德士”,尼姑改称“女德”。他登基不久,即于崇宁年间下诏搜访天下道门遗书,以补《大宋天宫宝藏》之遗佚,并令道士加以校定。到崇宁、大观年间,已增至5387卷。

政和年间编刻藏典,宋徽宗又两次下诏,在全国各地搜访道教遗书,收获很大。于是,便由官方设立经局,委派道士元妙宗、王道坚校订道书,送龙图阁直学士中大夫福州郡守黄裳,在福州闽县役工镂版,共计5481卷,装成540函,名为《政和万寿道藏》。全藏刻印完毕,即将经板运送到东京(今河南开封)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。