一件珍贵的敦煌僧人宴饮记录——《敦煌秘笈》羽067R、羽067V文书初解

高启安

最后批量出版公布的敦煌文献《敦煌秘笈》第一册[1]中,有一件正背均与僧人饮食有关,这就是羽067R和羽067V。现据以录文如下(原件竖写,明显脱落字用“()”括起;不能识读字用“□”,不确定字后用“?”表示;删除部分加删除符号;原旁改用六号字):

羽067R,《敦煌秘笈》名之为《法律理通等各著食饭数目》:

1俻席主人(1)法律理通 僧願成 戒福 戒□定各著

2食飯數目歴

3法律理通分著併贰拾 胡併肆拾 油胡併贰拾 脆餢

4子肆拾小併子肆拾 耎併肆拾 乳併壹个 酪伍升

5酥壹升 菁贰 油壹升 柴叁束 酒壹[瓮](2)半

6僧戒福分著併贰拾胡併肆拾 油胡併贰拾 脆餢

7子肆拾 小併子肆拾 耎饼肆拾 乳饼壹个 酪伍升 酥壹

8升 油壹升 菁贰 柴叁束 酒壹瓮半

9僧願成 併肆拾 胡併捌拾 油胡併肆拾 小併子捌

10拾 耎饼捌拾 造菜饼羹饦叁 乳饼两个

11酪壹 酥贰升 油贰升 菁叁 柴叁束 酒两瓮

12半

13僧戒定分共願成一般無異也

14勾當食司法律惠缘(?)等十人 勾當酒司法律惠□(顒?)等

15九人勾當羹饦司法律惠悟等八人 勾當菜饼菁酪

16法律智論等七人 勾當酥乳饼司法律理通等六人

17勾當盐酢司僧惠因等伍人 勾當敷设司监察法律

18等肆人上件所著食□(饭?)各仰如法配司人兢勾當周(?)迎(?)當(?)

羽067V,《敦煌秘笈》名之为《僧戒福六折戒礼授戒及七言歌》:

1又至此月廿八日,僧法律理通、僧戒福六折□(3)戒礼,又僧願成、戒定

2六折都师礼,四人共舍就園,俻筵席屈請徒眾等,看供一日,给食三時,

3逐性(情?)俏(消)遥,经行観树,覩此時盛事,甚可堪膳標(?)談,(筆)述卒难盡興夏月已□第?時當七日月

4同题短句矣 七言:四个主人合□□共筵主人四个共排筵,一(4)厨内□菜□羹 中荣(营)(5)筵甚香(?)煙(?)

5□。好心看侍[安排]眾礼拜,次又陳尊师更善言。一□□寿□

6辈同闕少,三時上(6)(?店?庄[装]?)點下牙盤。人生如此敬僧眾辈,劫世福(?)

7因值聖賢。

8又见後晚辈僧眾盛,壮後生各年少而貪歡,惣取性而

9戀戲,便於堕(垛)(7)上射无情之貓牛(8),競覓諍(争)籌,騁僂儸之勝

10□弓開則山坼,箭走乃海腾。帋上著而雹至寒色,聖□牛受(?)

11而默无響,皆是慈?弓,本木 傷 枝所智箭,物情元无心怖(9)安魂带性,都至害都缘(?)

12僧眾壹移處为僧空宅意神力,多方雖作贈,而似復同,理事而不失覩斯,

13宾特嘆无盡焉,辄述卑(10)□,聊题拙句,至(?)言□初□,

14後辈莫毫□懸小尊,後辈盛貪歡,眾射[□]箭彎

15弓,阿肘膊端山,海龍竟腾□自折,盡黑牛□黑猫牛心送(?)

16又宽□□□一身當受元□□四个人射□□牛不□□勝(?)

17谁敢按傷披(拔?拽?探?)肺肝,释眾□助(肋?)難(雖?)似物情

18逢遇盡皆安

羽067R件文书30.5X43公分,18行,305字。其右上部第一行外有“敦煌石室秘笈”篆书印一方;最后一行分别有篆书“李盛鐸印”和“李滂”朱印两方。根据其内容,拟题为《年代不明法律理通等授戒分配食饭数目历》。

内容应为某寺院举办某种活动时食物分配和责任人的记录。由于文书后面有残,缺失由谁来分配部分和时间、落款等内容。

羽067V文书亦有与正面相同印三方。由于部分文字墨汁脱落,加之修改涂抹和正面文字透入,且相当部分内容为文学创作,辨识困难,虽勉强录入,大多欠通畅,中间部分难以卒读。其中“六折戒福(?)礼”、“六折都师礼”意义不明,对判定文书性质、时代、所属寺院以及什么活动等增添了难度。期待博雅通识者进一步完善。根据其内容,拟题为《年代不明法律理通等六折戒礼排筵记》。

两件文书互为表里,正面应为敦煌僧人(由于参与宴饮的僧人达到了200余,可能不限于某一寺院)为举办六折戒礼和六折都师礼时纳付食料数目历,背面为此次戒礼仪式后的宴饮活动记录。

1.文书中出现的人名

文书中出现的僧人名有“理通”、願成、戒福、戒定、惠缘、惠□(顒?)、惠悟、智论、惠因等。其中。“願成”出现在多个敦煌文书中(11),难以判断此“願成”究竟为哪个;“惠悟”一名,在普光寺中亦曾出现(12),俗姓曹;“戒福”则出现在S.4701《庚子年(940)十二月十四日某寺前后执仓法进惠文愿盈等算会分付回残斛斗凭》[2-3-p400]、P.3290《已亥年(999)十二月二日某寺祘会分付黄麻凭》[2-3-p540]和Дx.1380《惠善等名录》[2-4-p254]中,身份为某寺寺主。前两件文书,唐陆两先生断为公元940年和999年,当非同一人。此“戒福”究竟为谁,亦难以定夺。P. 3167v《乾宁二年(895)三月安国寺道场司常秘等牒》则有令狐文进女“戒定”[2-4-p67],当非彼“戒定”。因此,很难就人名推断出时代和所属寺院,但属于公元10世纪归义军曹氏时代,当无大疑。

2.文书中出现的食物

文书中最有价值的部分,就是食物名称:共出现蒸饼、胡饼、油胡饼、脆餢子、小饼子、耎饼、乳饼以及菜饼、羹饦等数种。对以上食物,笔者几乎均作过探讨,但其中一些食物名称仍需要简单说明。

“併”,敦煌其他支破文书中又写作“併”(如P.2744《食物賬》[5-18-p53])“併”等,应即蒸饼。内地古代蒸饼,多指有馅类蒸食,但敦煌的蒸饼经过对其用面量的计算,应该没有加馅,类似今日的馒头。按敦煌的蒸饼有大小两种规格。大者用面量为1升左右,小者用面量为0.7升[6-p105~108];唐人所著《太白阴经》给军队赏赐的蒸饼也是每个用面一升[7-p125]。

胡饼:论述已经很多,但有一个问题需说明:部分论者多根据《释名·释饮食》:“胡饼,作之大漫沍也,亦言以胡麻著上也。”[8-p62]和白居易诗《寄胡饼与杨万州》:“胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。寄与饥馋杨大使,尝看得似辅兴无。”[9-7-p4936]认为“胡饼”必著胡麻于上也(13)。这是不确的。胡饼传入内地,由来已久,各地衍生出许多不同做法,包括原料、大小甚至形状、加工方式等已有不同。至少敦煌的胡饼表面不撒胡麻。因为我们从寺院制作胡饼原料支出中没有见到一例列支“黄麻”(敦煌资料中称胡麻为“黄麻”)的记录,即就唐五代时期的敦煌,也有大胡饼、小胡饼、油胡饼三个品种,标准胡饼每个用面0.5升。因此,以“胡麻著上”只是某一地胡饼做法而已。

油胡饼:是一种在烤制前即和面时加入了油的胡饼,笔者也已论述[6-p113~114],用面也是0.5升。S.4642V《年代不明(公元十世纪)某寺诸色斛斗入破历祘会牒残卷》(172行)[2-3-p547]、S. 4687《乾元寺董法律等斋饼历》[2-3-p250]、P.2641《丁未年(947)六月都头知宴设使宋国清等诸色破用历状并判凭四件》之三(10~11行)[2-3-p610]等都记载有“油胡饼”,P.2641记载油胡饼是“每面贰斗入油壹升”,则面油比例是二十比一。显然,这是在和面时就添加油后烤制。这种做法在今天的西部仍很常见。

耎饼:又写作“餪饼”,在敦煌文献多个文书中出现过,根据对P.3231卷出现的餪饼用面量计算,每个差不多一升[6-p170~171]。但目前尚没有资料反映其加工方式。

脆餢子:这是笔者在敦煌文献中第一次发现新的称谓,为敦煌饼食家族又添一成员也。“餢”,又作餢飳,敦煌文献中也写作(P.2744《食物賬》)餺、脖等多种,音同字异。这是一个外来语。笔者认为这是一个古老的波斯语“peste”或“pist”的音译,所指原为“小麦面粉”之意(14)。但传入中国写作“餢飳”,是一种发酵后用油煎炸的面食。此件文书出现“脆餢子”,在敦煌文书中第一次发现,需稍加论述。关于“餢飳”,慧琳《一切经音义》卷37《陁罗尼集第十二》云:“上音浮,下偷口反,俗字也。诸字书本无此字。颜之推《证俗音》从食作餢飳。《字镜》与《考声》、《祝氏》、《切韵》等并作从麦作,音与上同。顾公云:今内国餢飳以油酥煮之。案此油饼本是胡食,中国效之,微有改变,所以近代方有此名。诸儒随意制字,元无正体,未知孰是。”[10-197-p55]但此处加一“脆”字,则说明在敦煌当时已经有餢飳的不同形状乃至煎炸方式出现。慧琳所描述的餢飳为圆形,应该比较厚,而要达到“脆”的要求,则需薄。而在煎炸的薄油饼中,西部有一种薄而长方形、在制作时中间用刀划两道,一头穿过后的炸食或即“脆餢子”。我们知道,敦煌文书中描述食物品种,凡带“子”的食物,一般形状较小[6-p161]。由于没有更多材料,无法计算其用面量。从S.1366《年代不明(980-982)归义军衙内面油破用历》所记看,餢飳有两种规格,一种用面量为0.25升,一种称之为“胡”,每个用面量为0.26升[6-p176~177]。无论“脆餢子”属于哪种,其用面量不会很多,应在0.25升左右。

乳饼:敦煌文献S.1267Va《年代不明(公元九世纪)四月卅日上座因佛事配物咨》“乳饼面贰斗五升”[2-3-p248];P.2049Vb《后唐长兴二年(931)正月沙州净土寺直岁愿达手下诸色入破历祘会牒》“粟壹斗,与牧羊人送乳饼用(228行)”、“面贰斗,与牧羊人送乳饼用(365行)”[2-3-p369],P.2049Va《后唐同光三年(925)正月沙州净土寺直岁保护手下诸色入破历祘会牒》也有记载[2-3-p347]。古籍中记载的乳饼有两种:一种为纯奶制品,俗称“奶豆腐”;另一种是加了乳品的面饼。如S.1267Va的这条材料,明确说是为制作乳饼而支出了贰斗五升面;而牧羊人送来的乳饼当以“奶豆腐”的可能性大。

小饼子:应即P.2032V《后晋时代净土寺诸色入破历祘会稿》(424行、713行)所记小胡饼子[2-3-p455],每个用面量为标准胡饼的一半,即0.25升[6-p174]。

羹饦:在P.3231[2-3-p239]、P.3745、S.1366[2-3--p281]等卷中都有出现。本件文书中共用面6斗。羹饦是一种类似西北地区今日“拌汤”一类的佐餐食物[6-p151~152],而非“羹”和“飥”。根据在上述卷子中出现的场合分析,敦煌人制作“羹饦”往往要调醋,与油煎炸类食品一起吃用。本件文书反映,此次活动有专设的“盐酢司”,负责筹办盐、醋、酱等调味品。

菁。关于敦煌的“菁”,学界争论较大。从论“升”、“斗”而不论“束”、“个”等量词分析,当属于韭花或细小的蔬菜,用作包子馅和制作羹汤用,笔者也已有论述[6-p36、364]。

另外,“饭”作为食物的统称出现在文书中表明,如同现今西部统称某次食物为“饭”一样,“饭”在当时的敦煌已经作为一餐食物的类称出现。

酒。与其他寺院佛事饮食原料支出中很少出现酒不同,此次筵席活动,不仅明目各人均有酒的分配,而且数量不少,支出了8瓮酒,按每瓮为6斗[6-p323[14]],达到了48斗。这是一个不小的数目。因此,这是一次规模不小的宴饮活动,而非按照仪轨的定期佛事活动。

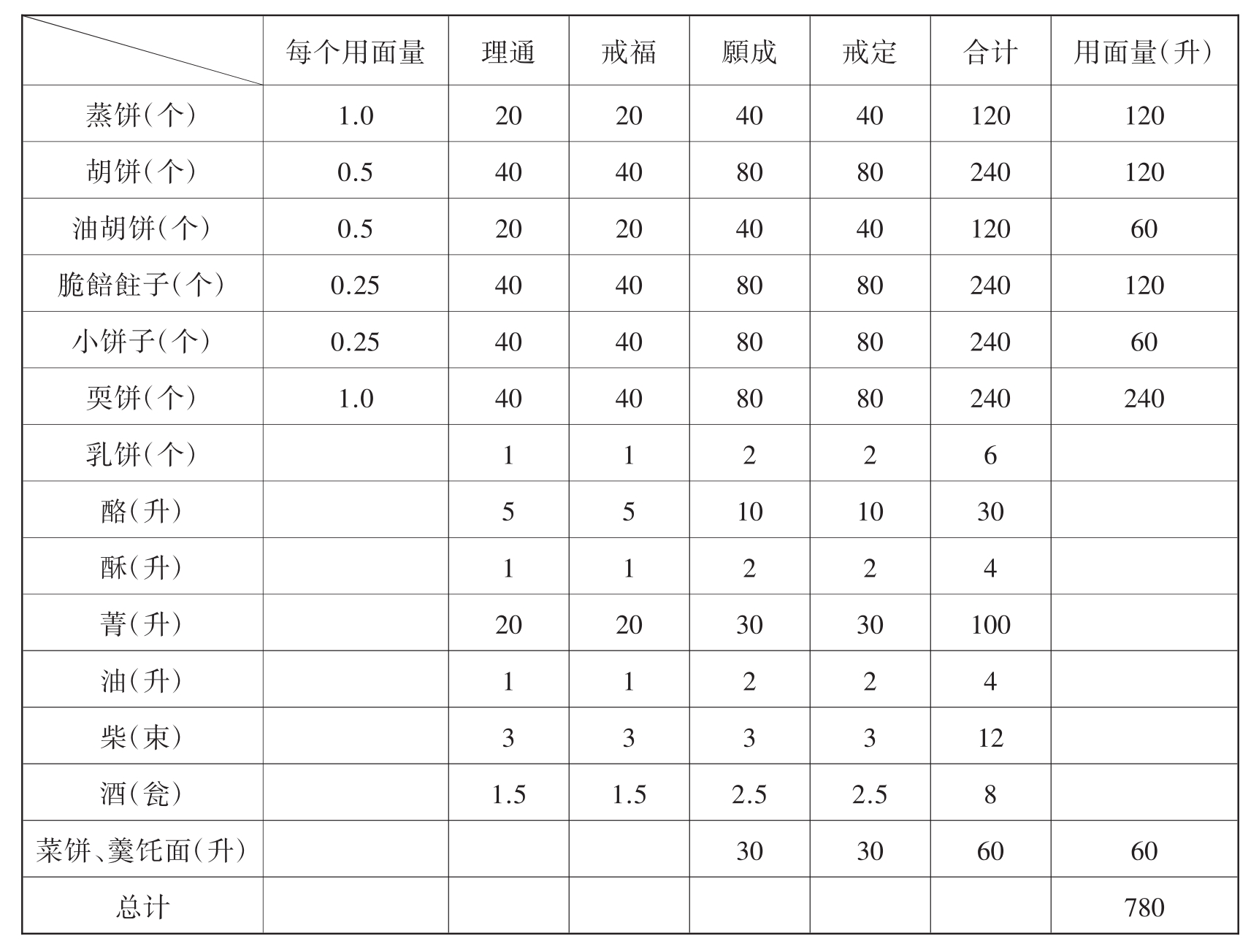

此次局席活动,主食数量达到了约780升。按照一人一餐约略一升、一日“给食三时”(羽067V卷)计算,则达到了200余僧众。

此次活动,总共需供食物如下表:

主食品种达到7种,“副食”有菜饼(笔者认为敦煌的菜饼类似现在的“素包子”,也称为“菜模子”[6-p120~121、159])和面粥(“羹饦”)。

计算食物数量,不惟对考订一些食物品种的性质有关,差可估算此次活动的参加人数,进而分析活动性质。

众所周知,敦煌是一个商业化程度很高的西部都市,因此,其食物品种受市肆约定俗成的影响,加之寺院分配数人负责食物的供应,势必要求各食品大小及用面量的统一和一致。其他相似性质的文书也透露出食品大小及用面量必须一致(P.3231)。

从留存的与之相类的文书,如官斋饮食(由地方组织实施,不由寺院方出面,如P.3231卷)、道场法事时僧人饮食(如S.2575《后唐天成四年(929)三月六日应管内外都僧统置方等戒坛牓》)看,各种饮食活动因性质不同,食料及食物分配亦各异。(15)

3.各司职事的分工

文书出现了“食司”、“酒司”、“羹饦司”、“酥乳饼司”、“盐酢司”、“敷设司”及“菜饼菁酪”和专司监察人员的职事,并明确食物及酒、酪、蔬菜、油等,由四个“主人”准备。那么,以上食司等职事人员究竟做什么呢?

显然,主要不是食物制作,而是此次活动饮食过程中的食物分配诸项。

食司,可能主要负责食物分配。

酒司,应该是负责筵席上酒的供应和分配。

“羹饦司”:负责制作羹饦(与食司不同)。

“酥乳饼司”,可能专门负责所供的酥油和乳饼的分配。

盐酢司:负责盐、醋、酱等调味品的供应和配置。

敷设司:敷设,铺设也。饮食过程中需要的铺设,由专人负责。僧人进食有专门的规定。我们在敦煌壁画中看到,僧人进食时盘腿坐在廊下,座位底下有铺设。座前有小纺织物,以放置食物。敦煌文献中有“小食氍毯”(16)、“吃单”(17)和“食单”(18)、“食丹(单)”(19)和席(P. 2626V),这些东西应当属于“敷设”。如莫高窟236窟斋僧图:

236窟[12-p201-181]

P.3231卷也有专管“敷设”者,敷设有“食布”、“食丹(单)”,或还包括“净草”(20)。

“菜饼菁酪”司:菜饼即如今日之素包子,需要现场制作。因此,要有专门的厨师。而令笔者不解的是“酪”和“乳饼”分属两个“司”管理。

最后一项职事是饮食活动的监察,由僧职某“法律”承担。主要是监督、检查所供食物数量、质量、饮食程序、各司职责履行情况、违戒行为的处罚等。S.5039《年代不明(公元十世纪)诸色斛斗破用历》也记载在佛事活动中,有专人负责对所供“佛食”状况监督检查:“粟叁斗,沽酒判官检佛食用(23行)”[2-3-p228],这可能是为了防止做食者弄虚作假和对“佛食”进行管理、分配。

此次饮食活动规模宏大、安排周密。分设有“食司”、“酒司”、“羹饦司”、“酥乳饼司”、“盐酢司”、“敷设司”及“菜饼菁酪”和专司监察人员。透露出很重要的信息。

这里有一个问题,就是出现于较大规模的饮食场合、各种服务于寺院饮食活动的各种“司”,究竟是一种寺院固定的常设编制?还是专为本次活动而临时的组织?

本件透露出的信息,清楚表明,至少寺院在一些活动中出现的一些名之为“司”的组织,属于临时组织,类似于寺院为某事而临时组织起来的“团”(21)。因此,“司”一词也用来指称临时专责某事的组织。

4.文书内容和筵席举办时间

由于羽067V卷是理通、戒福、願成和戒定“四人共舍就園俻筵席屈請徒眾”的举动记录,而羽067R卷正是一次由四人“俻席”的“食飯數目歴”,且规模宏大,参加者不少,所需食物数量庞大,两者又处在文书的正、背面,因此,可以肯定两件文书反映的是同一件事。

但羽067V卷曰此次活动是为理通等四人行“六折福(福)戒礼”和“六折都师礼”,究竟是佛教何种仪轨,笔者至今未能找到相关资料。仔细看两处“六折”,除第三行第一字因纸张残缺而无一点外,“六”和“折”比较明确。

按僧人每月有“六斋戒”,即每月之初八、十四、十五、廿三、廿九(小月廿八日、廿九日)僧人于此六日集会,布萨说戒。(22)“六折”或“六斋”音同而别。“折”,中古音旨热切,入声薛韵;“斋”,侧皆切,平声佳韵。“折”“斋”二字同属照母,而韵为阴入旁转,故知“折”“斋”二音可以假借。因此,怀疑“六折”或为“六斋”。

关于“六斋”,敦煌文献时有出现。如P.4055《儿郎伟》、S.4992《愿文范本等拟》、S.8178《社斋文》、北大D.202+北大D.195+P.3984《社官董海等廿三人重修唐家佛堂功德记》有“加以常行十善,月月奉持六斋”、“互习六斋”及“口慎六斋”的标榜。(23)

另,“六折都师礼”,亦怀疑为二僧升任都师的授戒仪式。果如是,则敦煌的僧人升任都师时也举办戒礼。

此卷反映的具体时间,在羽067V卷第三行涂抹部分,依稀可见“夏月”和“七日月”(“日”字重复删除)字样,因此,此卷所反映的筵席活动是某年七月廿八日。

如“六折”为“六斋”,亦有时间之矛盾处,僧人在“六斋日”应不可能举办宴会。是否为“六斋”日前举办的与四位僧人荣誉和地位相关的某种活动,亦未可知。

5.筵席举办的场所

筵席举办的场所,为“園”。敦煌有许多冠以“园”的地方。郑炳林先生对唐五代时期的敦煌的城东園、城东寺園、城南園、北园、官園、杜家园、南沙園、俳寺园、陈家园等冠之以“園”的地名位置进行过详细考察。(24)在这些“園”中,与僧界或寺院发生关系的有“城东園”、“城南園”、“北园”以及“俳寺園”等(25)。S.4642v1-8《年代不明(10世纪)某寺诸色斛斗入破历祘会牒残卷》就记载“面肆硕肆豆斗,造局席众僧就園吃用。”[2-3-p551]

史料还记载,报恩寺也有一处园子:

P.3478《年代不明福嵒奉献捨施支分疏》记载:“报恩寺常住园圃厨田活具,先施入一件。”[2-3-p108]

而寺院方或寺界不仅在“園”的地方举办宴会,有时也在衙厅举办局席:P.336《年代不明麦粟入破历》有“吴判官对寺家设衙厅孤(沽)酒粟三马犬,硙家纳”[2-3-p132]句。

而东园、南园、北园同时又是归义军衙内迎送使节举办宴会的地方。

S.1366《年代不明(980~982)歸義軍衙內面油破用曆》:“准舊南沙園結莆桃賽神細供五分,胡餅五十枚,用面三斗四升五合,油四合。”(21行)

“使出東園住,沿佐衙前子弟等早料面一斗,午料胡餅五十枚,用面三斗五升。”(26行)。[2-3-p610]

S.2474《庚辰-壬午年(980~982)歸義軍衙內面油破曆》:“去三月廿四日,使出城南園及城東園住,沿佐衙前子弟等逐日早夜面二斗,胡餅三十六枚,至閏三月五日早上吃料斷,除月小盡,中間十一日,內二日午食不供,計給面三石五斗四升。(7行)”,“六日供城東園造作畫匠五人、塑匠三人,逐日早上各面一升,午時各胡併兩枚,至八日午時料斷,中間三日,內一日塑匠三人全斷,計給面四斗二升(18行)。”[2-3-p278]

p.2641《丁未年(947)六月都頭知宴設使宋國清等諸色破用曆狀並判憑四件》:“東園音聲設,看後座細供柒分,貳胡餅。廿三日,大廳設,于闐使用細供貳拾捌分,內三分貳胡餅。音聲作語上次料兩分,又胡餅貳拾捌枚。親從都頭等細供三分,貳胡餅;當直都頭並知客細供兩分,貳胡餅。”[2-3-p618]

S.3728《乙卯年(955)二、三月押衙知柴場司安祐成狀並判憑五件》有“東園賽神”[2-3-p618]字样。

P.3644卷《類書習字》:“沙州東水池神廟西水池神廟北水池神廟孔子文宣王廟堂衙內甲丈庫軍資庫宴設庫煙火倉司軍糧大倉九眼倉衙廳中館橫園。”[5-26-p200~202]

此卷还有大量与宴饮有关的内容,“三脚铛锅子鐤子鏊子釜灶杏菓梨李蒲桃菻(高按:当为“林檎”俗写)亁枣”、“匙筯鏁鑰椀曡酱醋薺韮蔓菁蘿葱蒜茴香莴苣”、“达担回鹘使汉使入城般次天使馆驿供俻食料肥羊甚好看待使命繁稠”、“厨舍庑舍”、“勾当驿官阿磨遮”、“饮酒讌会设乐”、“氍毺毡毯倚子交床独坐子”等。因此,我怀疑这是一个归义军衙内宴设司(库)相关人员的习字纸,他需要练习一些与本职工作有关的词汇。其中有归义军政权的馆舍、宴设库,作者甚至抱怨各种使节“繁稠”,所供的食物有食料肥羊等,甚至透露了曾经接待过“回鹘使、汉使、天使”等。此处“横園”与“衙厅”、“中馆”列在一起,显然,也是一个举办宴会的场所。

郑炳林先生认为城东寺即净土寺,“很可能城东園就是净土寺所在的村落”(26)。虽然不能肯定这些出现的“园”一定就具有开设宴会的功能,但处于不同方向的城外的“园”应该是敦煌当地政府和头面人物举办宴会之场所,文献显示僧人曾于“南园”修“庭舍”(27)。显然,这些“庭舍”(或应为“亭”)中应该具备举办宴会的功能。这些场所不仅有齐备的宴饮设施,而且有宴饮中的娱乐设施。比如射箭比赛场所和所用之“垛”,并非草草随便就可以进行,需要专门场所。这种场所也是中世纪中国宴饮场所常备的设施之一。唐代著名言情小说《游仙窟》描写在宴会快结束时,参加者正是到“园”中进行射箭比赛。(28)

因此,此件文书反映筵席“就园”,与其他史料相合,可证唐五代人举办宴会之场所,除“亭”、“舍”外,多喜欢在“园”中举办。当然,园中应该有“亭”等设施才对。如莫高窟360等窟的宴饮图,描绘的就是在野外树下举办。如图:

360窟[12-p44-28]

108窟[12-p47-31]

146窟[12-p46-30]

98窟(29)

只是难以判断此次宴饮及赌射活动在哪个园中举行。

6.羽67V号文书中的诗歌

羽67V号文书提供了一首参与宴会的僧人所作诗歌,虽素白不雅且由于文书模糊而不能完全识读,但属于现场题诗,弥足珍贵,可为敦煌文学再增添一件作品:

四个主人合共筵,厨中荣(营)筵甚香(?)煙(?)。

好心看侍[安排]眾礼拜,次陳尊师更善言。

一□□寿□辈同□少,二时亭(?店?庄[装]?)點下牙盤。

人生如此敬僧眾辈,劫世福(?)因值聖賢。

诗歌朴素平易口语化,作者文学水平不高,但筵席上作诗,却也反映了在敦煌这样的偏僻地区,仍然延续着宴饮中文人墨客即兴作诗的雅趣。虽属僧辈,亦不例外。

其余部分,则亦骈亦白,表明作者是一位爱好文学的僧人,有一定文学修养。

7.宴饮活动中的赌射

宴饮中进行射箭活动,在中国历史上向有传统,成为古代宴会的一个重要组成部分。敦煌亦不例外。敦煌文献P.3272《丙寅年牧羊人兀甯牒狀》中的一次“射羖羊”[2-3-p599]行为,即是宴饮中的一次赌射,利物为一只羖羊。可称之为反映唐代宴饮形式大全的《游仙窟》显示,在宴会的最后,要进行赌射。对此,笔者已撰专文讨论(30),此处不赘。令人兴味的是在敦煌僧人宴饮活动中亦时有此举动,只不过僧人以“戒杀生”为律,只能射纸上无情之牦牛。

8.此次筵席的性质

虽然我们根据文书内容,知道了筵席举办的地点、时间以及食物准备等诸情况,但由于“六折”一词尚无确切之解,因此,此次活动究竟属何性质,还是难以判断。

S.2575《后唐天成四年(929)三月六日应管内外都僧统置方等戒坛牓》是一次以都僧统名义发布的榜文,其中,道场活动期间僧人的饮食有详细规定,其中对期间“逐日斋”和“一日小食”作了明确区分。我们理解,“逐日斋”是道场期间平时饮食;而“一日小食”显然属于会餐、宴饮这样的性质。

而P.3745《三月廿八日榮小食納付油面柴食飯等數》是一次大规模的饮食活动,虽然不属于寺院,但也有“主人”,食物分配方式差可与羽067卷相仿。

综上,羽067卷背为某年七月廿八日在“六折(福?)戒礼”和“六折都师礼”后的一次庆祝活动,此次“六折(福)戒礼”可能与出现的四名僧人有直接关系,因此,由他们以“主人”身份出面倡导和提供饮食原料,由某寺院或僧人组织出面发布,并安排相关僧人各司职责。文书正面即此次筵席食物分配数目及各司人员组成的发布,尽管我们无法知晓由某一寺院或僧统、都僧统发布,参加者可能不限于某一寺院,戒礼仪式可能先在“舍”中举办,后转移至“园”中举办筵席。此次筵席准备了参加僧徒一日的饮食,所谓“看供一日,给食三時”;宴会期间,僧人中有人赋诗以志(尽管诗歌素白不雅),最后因僧徒众“年少贪欢”而又进行了“射箭比赛”,其中还用了《世说新语》所载典故。当然,箭射的目标是“垛”——古代练习射箭的靶子,这个靶子应该是纸上画成的西部特有的牦牛图像。

参考文献:

[日]武田科学振兴财团杏雨书屋编《敦煌秘笈》第一册,2009年10月出版发行(非卖品)。

唐耕耦、陆宏基编《敦煌社会经济文献真迹释录》第1—5辑,书目文献出版社、全国图书馆文献缩微复制中心,1986~1990。

汪维辉编:《朝鲜时代汉语教科书专刊》(一),中华书局,2005年。

张万起、刘尚慈译注:《世说新语》,中华书局,1998年。

上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法国国家图书馆蔵敦煌西域文献》,上海古籍出版社,1995—2005年。

高启安:《唐五代敦煌饮食文化研究》,:民族出版社,2004年。

[唐]李筌《太白阴经》,“丛书集成初编”,商务印书馆,1937年。

[汉]刘熙撰《释名》,“丛书集成初编”本,商务印书馆,1939年。

《全唐诗》第441卷013首,中华书局,1999年。

《续修四库全书》编纂委员会编:《续修四库全书》,上海古籍出版社,2002年。

[汉]司马迁《史记》,中华书局,1953年。

谭蝉雪:《敦煌民俗画卷》,上海人民出版社,2001年。

(高启安:兰州商学院敦煌文化研究所所长、教授)

【注释】

(1)“主人”,关系到此件文书的性质。即此次活动与此四人有关,故由四人充当“主人”。类似饮食活动中出现“主人”字样的文书,还有P.3745《三月廿八日榮小食納付油面柴食飯等數》(10、17行)[2-4-p <注号 />。

(2)此处脱落一“瓮”字。

(3)此字《敦煌秘笈》题录作“授”。不似。或“福”。

(4)此“一”字似衍,盖先写而后涂改未尽者。

(5)“荣筵”之“荣”,黄征认为即“营”,敦煌变文中时有该词。如S.2717《镇宅文(拟)》:“故能羅嚴佛像,列席新庭,爐焚六銖,厨榮(營)百味。”(黄征、吴伟编校《敦煌願文集》,岳麓书社,1995年,第656页。);P.3172《尼患文》:“厨榮(營)百法,會列千僧。”(《敦煌願文集》第682页);S.5957《亡妣文》“厨荣(营)百味,供馔七珍者,有谁施作?”(《敦煌願文集》第745页)。

(6)羽64号文书有“座”字样,与之相仿。

(7)应为“垛”之同音别字。“垛”即箭垛。元代《老乞大》:“似这般冷时,咱每远垛子放者射,赌一个羊。咱每六个人,三掤儿箭句(够)射也,那壁厢先射过来。人叫唤有:‘大了也,恰好者!’‘射歪了也!’‘高些箇射,休小了!低射呵,竄到也。’谁赢谁输?由他,你觑,未里。暂霎儿更添一箇箭呵,咱每满也。已赢了也,输了的做宴席者。”[3-p <注号 />。另一朝鲜时代汉语教科书《朴通事》也有相关内容[3-p <注号 />。

(8)“猫牛”应为“牦牛”。与15~17行之“黑猫牛心”、“肺肝”相联系,作者应是用了《世说新语》的典故:《世说新语·汰侈》:“王君夫有牛名八百里驳,常莹其蹄角。王武子语君夫:‘我射不如卿,今指赌卿牛,以千万对之。’君夫既恃手快,且谓骏物无有杀理,便相然可,令武子先射。武子一起便破的,却据胡床,叱左右速探牛心来!。须臾,炙至,一脔便去。”[4-p <注号 />。

(9)“怖心”旁有倒勾。

(10)“述卑”,或为“树碑”。

(11)S.2614v《唐年代未详(895?)沙州诸寺僧尼名簿》记开元寺僧籍中有“願成”[2-4--p <注号 />;大云寺亦有“願成”[2-4-p231-41行];三界寺也有一位[2-4-p234-70行]。

(12)惠悟,属普光寺,S.2729《吐蕃辰年(788)三月沙州僧尼部落米净辩牒(算使勘牌子历)》[2-4-p194-41行]。

(13)陈绍军《胡饼来源探释》,《农业考古》1995年01期;李根蟠《从〈齐民要术〉看少数民族对中国科技文化发展的贡献——〈齐民要术〉研究的一个新视角》,《中国农史》2002年2期。

(14)参见拙文《饼源“胡”说——兼论数种面食名称的起源》,《丝绸之路民族古文字与文化学术讨论会文集》,三秦出版社,2007年第506—534页。

(15)参见相似文书P.3745《三月廿八日榮小食納付油面柴食飯等數》[2-4-p <注号 />;S.2575《后唐天成四年(929)三月六日应管内外都僧统置方等戒坛牓》[2-4-p <注号 />等。

(16)P.3638《辛未年(911)正月六日沙州净土寺沙弥善胜领得历》[2-3-p <注号 />。

(17)P.2626V《唐天宝年代敦煌郡会计牒》[2-1-p <注号 />。

(18)P.2613《唐咸通十四年(873)正月四日沙州某寺交割常住什物等点检历》[2-3-p <注号 />。

(19)P.3231《癸酉年至丙子年(974-976)平康乡官斋籍七件》[2-3-p <注号 />。

(20)“箦”之异体字。《史记·范雎蔡泽列传》:“雎详死,即卷以箦,置厕中。”[11-7-p <注号 />箦一般指粗草编制的席子。

(21)“团”与这种临时组织起来的“司”也有一定区别:这就是“司”具有强烈的职事性质;而“团”虽有时也有某些职事功能,但多数指“某部分人”这样的临时组织。参见拙文《敦煌的“团”组织》,参加2010年4月10日—12日,在浙江杭州召开的“百年敦煌文献整理研究国际学术研讨会”,待刊出。

(22)见丁福保《佛学大辞典》等佛学辞典“六斋日”条。

(23)《敦煌願文集》第961页、第142页。宁可、郝春文《敦煌社邑文书辑校》第588页。

(24)郑炳林《晚唐五代敦煌村庄聚落辑考》,敦煌研究院编《2000年敦煌学国际学术讨论会文集·历史文化卷》(上),甘肃民族出版社,第122—162页。

(25)这些文献有S.4649、S.4657拚合《庚午年(970)二月十日沿寺破历》、S.6452(1)《某年(981-982?)净土寺诸色斛斗破历》、S.6452(3)《壬午年(982)净土寺常住库酒破历》、P.2930(1)《年代不明[10世纪]诸色破用历》、S.4657《年代不明[970?]某寺诸色破历》、P.2040《后晋时期净土寺诸色入破历算会稿》、P.3763V《年代不明[10世纪中期]浄土寺诸色入破历祘会稿》、P.2838《唐中和四年(884)正月上座比丘尼體圓等諸色斛斗入破曆算會牒》、P.2776《年代不明[10世纪]诸色入破历祘会牒残卷》、P.4021《庚子年(940?)某寺寺主善住领得历》、S.6452c《壬午年(982)淨土寺常住庫酒破曆》、S.5049《戊寅年(978?)某寺诸色斛斗入破历祘会牒残卷》等。

(26)郑炳林《晚唐五代敦煌村庄聚落辑考》,敦煌研究院编《2000年敦煌学国际学术讨论会文集·历史文化卷》(上),第154页。

(27)P.2642《年代不明(公元十世紀)諸色斛斗破用曆》有“十月一日,粟八斗,沽酒城南園泥庭舍用”字样。

(28)笔者以前曾认为这些“園”只是园囿而已。误[6-p <注号 />。

(29)此图为敦煌研究院提供。

(30)参见拙作《敦煌文献中的“射羊”小解》,待刊出。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。