莫高窟第361窟东壁的密教图像——莫高窟第361窟研究之六(1)

赵晓星

莫高窟第361窟东壁壁画(见图1)以密教图像为主,东壁门上绘法华塔并文殊普贤赴会一铺;门南上画千手钵文殊变一铺,中画不空绢索观音变一铺,下五代画女供养人六身(残);门北画十一面千手千眼观音变一铺,下毁。有关此壁的图像,前辈们已有一些相关的研究成果,主要有松本荣一《敦煌画の研究》、王惠民《敦煌千手千眼观音像》(2)、彭金章《千眼照见、千手护持——敦煌密教经变研究之三》、《敦煌石窟不空绢索观音经变研究——敦煌密教经变研究之五》(3)、孙晓岗《文殊菩萨图像学研究》(4)、郭祐孟《敦煌吐蕃时期洞窟的图像结构:以莫高窟360、361窟为题》。以上诸先生的研究中,对莫高窟第361窟的千手千眼观音、千手千钵文殊、不空绢索观音诸种图像多有提及,本文则是在实地考察的基础上,更为详细地记录与解构此窟东壁上的这些图像,并一步考察图像之间的组合关系与背后的涵义。

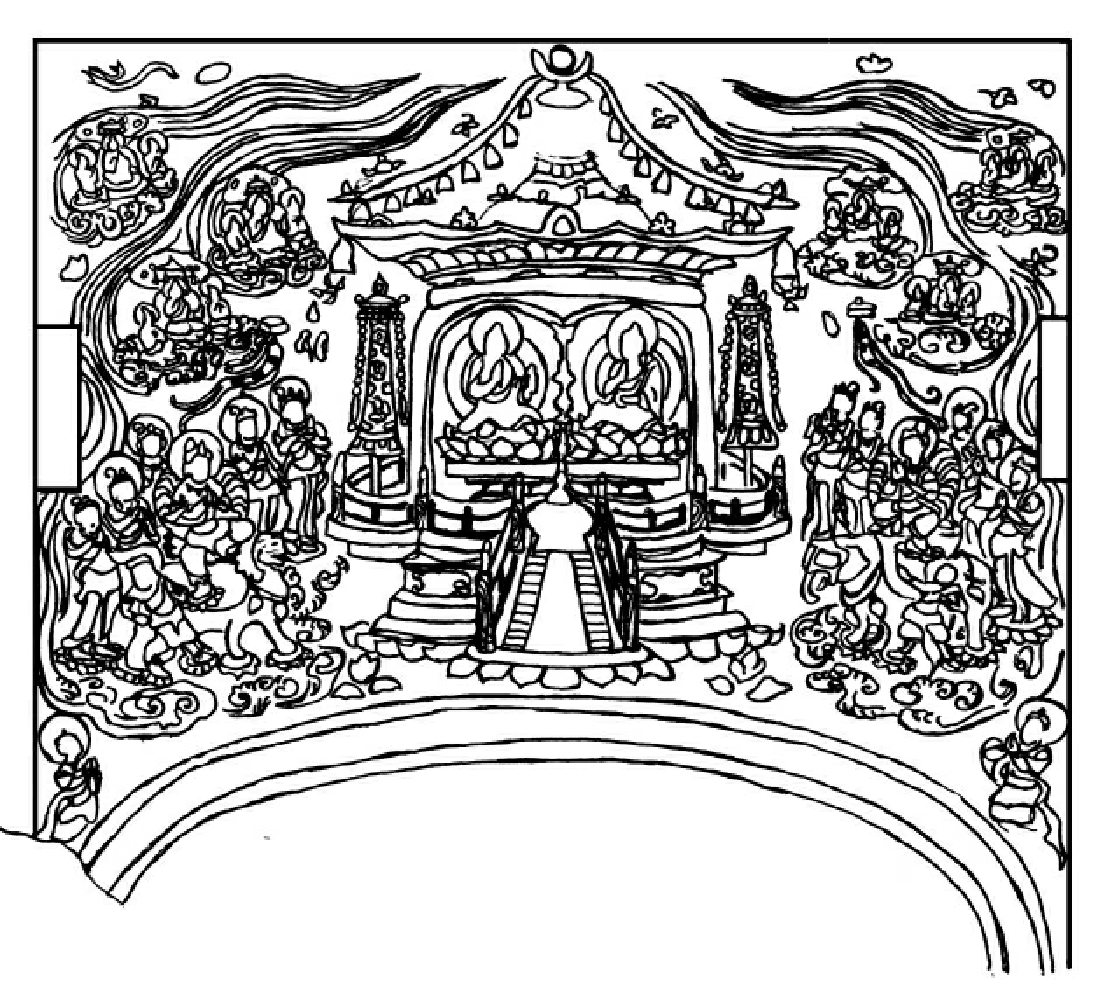

图1 莫高窟第361窟—东壁(宋利良摄影)

一、法华塔

莫高窟第361窟东壁门上为释迦、多宝一铺(见图2),画面大小91.0 cm×58.0~90.0cm。此画面最中心为多宝塔,出自《妙法莲花经·现宝塔品》,是《法华经》义理中最重要的一品。多宝塔从地涌出是对正法的一种见证,“此宝塔中有如来全身。乃往过去东方无量千万亿阿僧祇世界。国名宝净。彼中有佛。号曰多宝。其佛行菩萨道时。作大誓愿。若我成佛。灭度之后。于十方国土。有说法华经处。我之塔庙。为听是经故。踊现其前为作证明”(5)。而因多宝塔升入空中,并有十方世界诸分身佛前来集会,这一图像也被称为“虚空会”。

中唐以后,二佛并坐像成为法华经变的象征。多宝塔内二佛并坐,北侧佛伸左手掌心向外施无畏印,右手置于胸前掌心向内;南侧佛左手平置于腹前,右手于胸前作说法印。可见,塔内释迦、多宝二佛还是略作了区别的,只是现在还无法断定何为释迦何为多宝。释迦与多宝二佛并坐还体现了一种特殊的时空关系,释迦为现在佛,多宝为过去佛,二者同时出现在同一个空间内就带有了释迦生而不生、多宝灭而未灭的特殊的时间概念。换句话说,释迦与多宝并坐于同一塔内代表了过去与现在两个时间概念的统一,使时间在这一画面中变成了一条连续的永恒的直线。塔的上方两侧共有六铺一佛并二菩萨从空中飞来,这是表现十方分身诸佛来赴虚空会的情景,十方佛是同一时间不同空间的佛。结合释迦多宝所表现的时间概念,这一小小的虚空会画面中已涵盖了空间的十方、时间的过去现在的时空概念。

图2 莫高窟第361窟—东壁门上—线描图(赵晓星绘)

多宝塔的北侧为骑狮文殊并眷属,南侧为乘象普贤并眷属,这两处画面是无法在佛经中找到直接依据的。这种将文殊、普贤携眷属分置于法华塔两侧的图像在莫高窟最早出现于初唐第331窟,“画师还加上许多出于其他品甚至其他经的菩萨,对称安置在法华会的周围。例如左侧的骑狮文殊和右侧的乘象普贤……文殊是参加法华会的首席大菩萨,但现存的三种汉译本《法华经》中,均未提及他骑狮。文殊骑狮是源自初唐译的《陀罗尼集经》,可见法华经变的部分内容出自其他佛经。赴法华会的十八位大菩萨中,也没普贤菩萨,普贤乘象的形象见于《法华经》的《普贤菩萨劝发品》,该品记载释迦佛说自己涅槃后,如果有人读诵《法华经》,普贤菩萨即乘六牙白象前来守护。可见画师往往根据布局需要,将其他品的内容糅合在一起”(6)。

有关骑狮文殊与乘象普贤对称的问题,孙晓岗先生在《文殊菩萨图像学研究》(7)一书中已有讨论,其最早可能源于《陀罗尼集经》中的“金轮佛顶像法”。敦煌壁画中的对称的骑狮文殊与乘象普贤,最早出现在贞元十六年(642)所建的第220窟中。笔者以为,法华塔两侧配骑狮文殊与乘象普贤,应与对称的文殊变与普贤变的流行有关。“文殊主智、普贤主理”是世人认同的一种观点,即文殊为智慧,普贤为实践,两者结合即可“万行兼通”。文殊与普贤之间主尊不仅可以是释迦佛,也可以是七佛药师如来(如莫高窟第220窟)或其他佛甚至于晚期的观音菩萨,这可能都与两者结合可“万行兼通”的观念有关。法华塔两侧配以骑狮文殊与乘象普贤及眷属,也可能带有这样的意义。

画面的最下角,两侧各有一身菩萨,双手合十礼拜法华塔。需要注意的是,这两身小菩萨与上方前来赴会的佛与菩萨不同,其他圣众都是乘云而来的,而单单这两身菩萨的身下没有祥云。因此,这两身菩萨很可能是刻意要区别于虚空会的大众,而说明他们可能是从地或海踊出的。将整幅画面与同时代的法华经变相比较,可以看出第361窟的这幅小画面很像从较大的中唐法华经变中单独裁出了虚空会的部分,并以这个最具代表性的画面来代表法华之义。

第361窟中最为独特的,只是法华塔的形制,与经变画中的非常不同,是以带有更多曲线的莲花塔的形式出现的。此塔形制特殊,萧默先生在《敦煌建筑研究》中载:“壁画窣堵波式塔还有一些变体,如在前举中唐第361窟中,除了画有一座木构二层楼阁塔广用曲线曲面以外,还画有一座单层砖石窣堵波塔也是这种密宗风格。虽为砖石造作,其繁缛富丽,并不下于木构。”(8)《法华经》不仅在大乘显教中地位突出,在汉传密教中也受到重视。《法华经》经文中也称自己是“如来秘密之藏”,更有学者认为金胎两部密法中的金刚界源自华严,而胎藏部源于法华。唐代,《法华经》还被作为“护国三经”之一。对河西密教产生过重大影响的不空,一生重视以密教来护法护国,以密教的三密法修持法华是这种思想的体现之一。不空为修持《法华经》,编撰《成就妙法莲花经王瑜伽观智仪轨》,择地建坛一如胎藏法和持明法修持。不空对《法华经》的重视,使法华信仰多了几分密教色彩。

佛教中一些忏仪,也将多宝塔认为是忏悔成就的证明。《佛说观普贤菩萨行法经》称“净眼根已。复更诵读大乘经典。昼夜六时胡跪忏悔。而作是言。我今云何。但见释迦牟尼佛分身诸佛。不见多宝佛塔全身舍利。多宝佛塔恒在不灭。我浊恶眼。是故不见。作是语已。复更忏悔。过七日已。多宝佛塔从地涌出”(9)。第361窟多宝塔在东壁门上,这是全窟最后一部分看点。也就是说,当众人在面向西壁进行完法会之后,最后都会将目光投向东壁门上的多宝塔。而多宝塔既然作为成就的见证,也就说明所有人最后看到了多宝塔,代表所进行的法事圆满完成了。

二、千手千眼观音变

东壁门北上部为千手千眼观音变一铺(见图3、图4),画面大小89.0cm×85.0cm。千手观音居中,上悬宝盖,圆形身光顶部带尖,数层光轮。观音小手共分外、中、内三层,居于光轮之中,小手最外层约86只,中层约63只,内层小手约40只。观音结跏趺坐于莲花座上,耳珰、璎珞、臂钏、天衣严饰其身,右腿押左腿,其下有水池,可惜仅存一角。观音共有十一面,由下至上呈3:5:2:1排列,最上一面为佛面,最下层正面为三目。

从姿态上来看,主尊观音符合《千光眼秘密法经》、《摄无碍大悲心曼荼罗仪轨》、《千手观音造次第法仪轨》三部经典中所说观音为结跏趺坐的标准姿态,并与前两经中所说“跏趺右押左”的坐姿完全一致。此观音具有十一面,唐《千光眼秘密法经》和宋《佛说大乘庄严宝王经》均称千手观音有十一面,此窟凿建于中唐,故不可能与后者有关。十一面的特征需要特别注意,因为十一面观音是密教观音的本体,吐蕃赞普松赞干布就是以十一面观音作为修行本尊的。在藏传佛教中,亦有对十一面千手观音的信仰。《西藏王统记》载,观音从布达拉山顶放眼观察雪域时,头破裂为十片,身碎成千片,无量光佛将其身首碎片收合,并将头裂十片加持为十头,于上再加阿弥陀佛加持,成为十一面,身裂千片加持成为千手,“千手即千转轮王。千手掌中,加持成为千眼”,“千眼即贤劫千佛”。可见,西藏地区所崇拜的千手观音的形象从一开始可能就是以十一面形式出现的。

清点腕钏数目,观音大手共42只,可分为内、中、外三层:内层上两手于胸前姆指压食指、掌心向外,各拈一开放的莲花茎部;中层两手于胸前合十结莲花印,下层两手于腹前结定印。中外层大手伸臂向四周摊开,手中各有持物。中层大手左侧从上向下依次为绿色梵夹、插有未敷莲及两莲叶的花瓶、红面绿边梵夹、宝箧,右侧从上向下依次为铎、宝钵(外绿内白)、白海螺、绿色摩尼宝珠(外层有白色火焰)。外层大手左侧从上向下依次为俱尸铁钩、日摩尼(红色,中有鸟)、化佛(坐于莲台)、宝镜(?)、独股金刚杵、骷髅杖、白拂、宝印(?)、钺斧、傍牌、宝弓、玉环、葡萄、宝瓶;右侧从上向下依次为三叉戟、月摩尼(中有桂树)、单体宫殿、五色云、矩尺、三股金刚杵(跋折罗)、锡杖(6环)、青莲花(三瓣花苞)、宝剑、绢索、宝箭、杨柳枝、施无畏手、军持。

图3 莫高窟第361窟—东壁—千手千眼观音变(宋利良摄影)

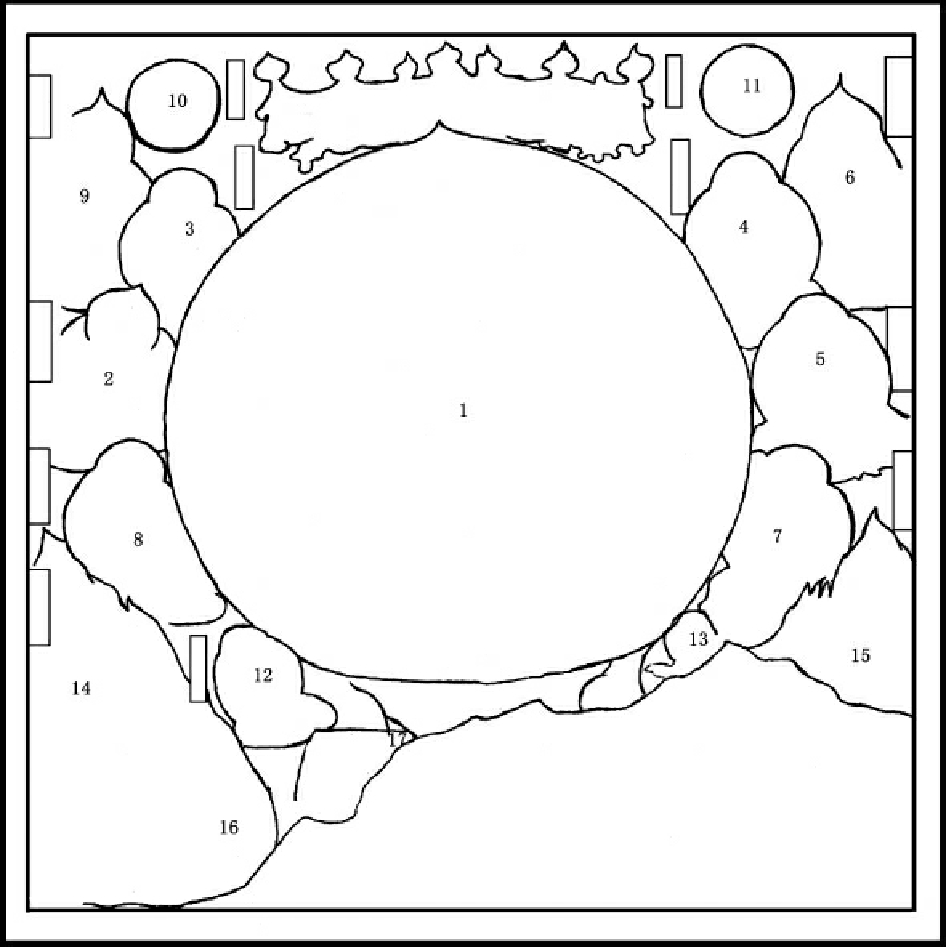

图4 莫高窟第361窟东壁—千手千眼观音变—诸尊分布图(赵晓星绘)

相对来说,四十二大手的情况较为复杂,一是图像本身有几只手的持物模糊较难确定,另外经典中对持物手印记载也略有出入。四十二大手的具体图像,可参见唐不空所译《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》中插图(10),但第361窟中未画甘露手(1)、数珠手(14)、顶上化佛手(25)、不退转轮手(41)。同样地,伽梵达摩译《千手千眼陀罗尼经》和苏嚩罗译《千光眼秘密法经》所记大手与不空《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》相同,只是缺少甘露手,而第361窟与这两部经典比较,也没绘出数珠手、顶上化佛手和不退转轮手。较之以上三种经典,多出结禅定印的两手,执梵夹的一手和执矩尺的一手。不空所译《摄无碍大悲心曼荼罗仪轨》中提到了千手观音大手中有“理智入定印”,应即是内层结禅定印的两手。而这种内层六大手上两手持莲花、中两手合掌、下两手结禅定印的形式,也成为了跏趺坐四十二大手千手观音的固定形式,《大正藏》中收录图像可为参照(11),敦煌壁画同类图像亦可为证。

特别需要注意的是,第361窟千手观音内层中部合掌的两手,采用的是莲花合掌,即两食指略屈拄于中指,模仿莲花的形式。强调合掌手为“莲花合掌”形式的经典为苏嚩罗译《千光眼秘密法经》和不空《摄无碍大悲心曼荼罗仪轨》。莫高窟壁画中时代最早的千手观音变位于第148窟东壁门上,其中观音的合掌手为双手合十,没有结成莲花印,这种合掌方式在敦煌石窟后来的千手观音变壁画中也很常见。而自第361窟开始出现了莲花合掌,并影响到了晚唐诸多代表性洞窟,如莫高窟第144窟、第156窟和第161窟的千手观音变观音最中两手均作“莲花合掌”,后两者与第361窟合掌方式完全相同,只有第144窟稍异,为大姆指向两边打开作莲花形。

眷属的情况更为复杂,第361窟千手观音变中现存眷属16身,原应为18身,其中1龙王1护法完全不存。有关眷属问题,《曼荼罗集》(12)可供参考,总结了各种千手观音经中关于坛法的内容,并收集了相关的曼荼罗。其中,与第361窟最为接近的应为“千手曼荼罗(其二)”(13)和其所依据的《千光眼经》。根据《千光眼经》记载千手观音眷属共68位,而第361窟仅绘制了18位,但主要眷属具有明显的对应关系。《千光眼经》记于内院中央月轮中安置千手观音,嬉、鬘、歌、舞内四供养菩萨分置于内院东南、西南、西北、东北四角,“千手曼荼罗(其二)”四供养菩萨的方位与第361窟一致。

《千光眼经》所记第二院诸尊在第361窟中没有表现,第三院中的诸天中,抽取了东方天、南方焰摩天、西方水神天、北方毗沙门、日天、月天和毗那夜迦等有代表性的天部绘入壁画。《千光眼经》记东方为帝释天,但第361窟仍以持琵琶的提头赖吒天王形象表现。南方焰摩天,左手作施无畏印、右手执人头幢、垂左足、跨乘水牛,其持物、姿态和坐骑与“千手曼荼罗(其二)”中的焰摩耶形象非常一致,只是第361窟的焰摩天身穿铠甲,形象类似天王。西方水神天,头上有七龙头,与《圣无动尊安镇家国等法》云(大正21?30b)记“其天头上有七龙头,状如蛇形”一致,坐骑为龟,第361窟与现存各曼荼罗中形象微有差别,也是身着铠甲以天王形象示现。北方毗沙门天左手托塔、右手持棒,为常见之形象。日天乘马、月天乘鹅,对称出现于千手观间变的上部两侧,第361窟与“千手曼荼罗(其二)”中形象近似。

第361窟千手观音变中的婆薮仙、功德天、二龙王、马头明王,《千光眼经》无记载,“千手曼荼罗(其二)”也没有这些尊形,笔者以为其可能参考了另外的经典。图像下部的忿怒尊为马头明王与一明王左右相对。马头明王大部残毁,但其头部马头非常清晰,左上手持独股金刚杵,中手执念珠。另一明王一面四臂,中间两手结诸如来集会印,外侧两手一下一上分于左右执戟与三股金刚杵,可能为降三世明王。降三世明王的形象可与《觉禅钞》一面四臂降三世明王(14)对照。需要说明的是,降三世明王中间两手多为降三世印,但有时也用诸如来集会印,见京都醍醐寺藏《明王部图像》中的三面八臂降三世明王像(15),但此像与各种降三世明王像未能完全符合,还有待进一步考证。毗那夜加位于降三世明王脚下一侧,双手合十呈归降状。伽凡达摩译《千手千眼陀罗尼》所记的千手观音的众多眷属中包括诸多护法明王、金刚、功德天大仙众、难陀跋陀罗二龙王等。根据以上对图像的分析,笔者以为第361窟的千手观音变很可能以《千光眼经》的记载为根据,同时参考了《千手千眼陀罗尼》中的内容。

吐蕃时期,有可能流行于敦煌的千手观音经典主要有伽梵达摩译《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》、智通译《千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神咒经》、菩提流志译《千手千眼观世音菩萨姥陀罗尼身经》和不空译《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》等四种经典。(16)其中后三者在敦煌文献中仅存汉文写本,且数量较少。而伽梵达摩译《千手千眼陀罗尼》在敦煌文献中,则有汉藏两种译本,数量较多。伽梵达摩的《千手千眼陀罗尼》,藏译名为《圣千手千眼观自在菩萨无碍大悲心广大正圆满陀罗尼》。据推断,此经法成根据伽梵达摩汉译本译成藏文(17)。敦煌文献汉文写本共21件,编号为S.0509、S.1210a、S. 1405、S.4512、S.4543a、S.5460、S.5768、S.7535、P.2291、P.3437、P.3829、P.3912b、B.7460、B. 7461、B.7462、B.7463、ДX.00310、ДX.02625、北大D.122、敦研350、津艺305;古藏文写本一件,编号为No.214。由此可知,第361窟的千手千眼变参考此经存在相当的可能性。

三、千手千钵文殊变

东壁门南上部为千手千钵文殊变一铺,画面大小87.0cm×89.0cm。千钵文殊居中,上悬宝盖,圆形身光顶部带尖,数层光轮。文殊为一面三目,冠中有化佛。文殊小手共有四层,居于光轮之中;最外层约49只,次外层约32只,中层约19只,内层约8只;诸手均托钵,但钵中无物。大手共三层,外层17只,中层18只,手中均托钵,钵中有须弥山,山上坐禅定佛。内层四臂,上左手于胸前作说法印,食指拈姆指余三指竖起,右手于胸前托化佛须弥山钵,下两手手指相交掌心向上托化佛须弥山钵。文殊结跏趺坐于莲花座上,耳珰、璎珞、臂钏、天衣严饰其身,右腿押左腿;其下有须弥山,为海水围绕。

学者们已考证出,这一时期出现并流行的千手千钵文殊变是依据不空译《大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经》,同时参考了《金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法一品》绘制的。《大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经》载:“与共毗卢遮那如来。于金刚性海莲华藏会。同说此经……毗卢遮那如来法界性海秘密金刚界莲华台藏世界海。于中有大圣曼殊室利菩萨。现金色身。身上出千臂千手千钵。钵中显现出千释迦。千释迦复现出千百亿化释迦。”这与图像中千钵文殊主尊形象一致,其下的海水即为“金刚界莲花台藏世界海”。但《千臂千钵大教王经》中没有仪轨部分,特别是千手千钵曼荼罗中的眷属配置,因此在绘制图像是又参考了《金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法一品》的内容。

《金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法一品》载:“我今当说画像法。或白[迭*毛]绢素等中,画文殊师利菩萨,坐月轮中,轮内周旋书五字,四面画八供养及四摄,如大坛法。”(18)这里提到的眷属也非常简单,只是说在主尊周围安置八供养与四摄菩萨。在第361窟中的千钵文殊变中绘制了内四供养嬉、缦、歌、舞四菩萨围绕文殊,其外又绘金刚灯和金刚香二外供养菩萨代表香、花、灯、涂外四供养菩萨。图面中的两位忿怒尊,画像法中未提及,但根据持物坐骑特征和经典记载,可能为大威德金刚与降三世明王。大威德金刚乘牛,上两手分别执莲花和三叉戟,中两手分别执弓和三股杵,下两手分别为与愿印和箭。《金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法一品》载:“想其智剑渐渐变成文殊师利童真菩萨,具大威德身着种种璎珞”,绘制大威德金刚可能与此语有关。降三世明王亦乘牛,左上手执独股杵,中两手结降三世印,右下手为与愿印。《金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法一品》载:“次结金刚降三世,想身同彼无差别。止观二羽金刚拳,檀慧相钩竖进力。左转辟除右结界,悲心示现威怒形。”以大威德金刚和降三世明王为忿怒尊护法的图像,可能参考了“八字文殊曼荼罗”(19),此曼荼罗的第三院即为四大明王,其两下角即为焰曼德迦与降三世,特别是焰曼德迦乘牛。而千手文殊变中的日天、月天、龙王、阿修罗、药叉诸像,在仪轨中没有提及,这些图像可能是出于对称需要,参考了千手观音变的眷属配置添加的。

图5 莫高窟第361窟东壁—千手千钵文殊变线描图(赵晓星绘)

“一般认为千钵文殊的形象是根据《梵网经》中莲花胎藏世界改造而成,将卢舍那佛所住莲花胎藏周遍出千叶(叶上千释迦),改造为文殊身上出千手千钵(钵中千释迦)”(20),这一特点又说明千钵文殊图像可能与西壁正龛相呼应,因为正龛的内容很可能参考了《梵网经》的内容。《大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经》和《金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法一品》均为不空所译,属于金刚顶经系统的经典。千臂千钵文殊图像属于金刚界类图像,因此这一图像的出现,一者可以证明中唐时期的敦煌密教的确受到了“开元三大士”之一的密宗高僧不空的影响,也可表明作为纯密的金刚界密法曾经流行于敦煌。只是此时尚未流行完整的金刚界曼荼罗,其曼荼罗并不严格,而仍是以经变的形式出现,这一特点说明中唐的敦煌还处于纯密密法流行的早期阶段。

四、不空绢索观音变

东壁门南下部为不空绢索观音变一铺,画面大小93.0cm×89.0cm。不空绢索观音居中,上悬宝盖,头光顶部带尖,身光圆形如月轮。观音头戴化佛冠,一面八臂,其手可分内、外两层。内层两手分别以姆指押食指,各拈一开放的莲花茎部;外层左上手执三叉戟,左中手托花瓶,左下手提军持,右上手执锡杖,右中手作印,右下手提净瓶。观音结跏趺坐于莲花座上,身披鹿皮,耳珰、璎珞、臂钏、天衣严饰其身,右腿押左腿。其下有水池,池前有供桌,上置瓶,瓶中莲花托起十字金刚杵。

从姿态上来看,此不空绢索观音为结跏趺坐。菩提流志译《不空绢索神变真言经》(30卷)中多处记载不空绢索观音结跏趺坐于莲花座上,阿目佉译《佛说不空绢索陀罗尼仪轨经》也称不空绢索观音为结跏趺坐。不空译《摄无碍大悲心陀罗尼仪轨》中称:“顶上五髻冠,安住化佛身……住千叶莲花,跏趺右押左。”与此窟图像最为符合。此观音一面二目八臂的形象,与各种汉译经典都不完全相符。不空所译仪轨、玄奘所译经典与菩提流志译三十卷经中均称不空绢索为一面三目八臂,但都未提及各臂持物与手印(21)。此不空绢索观音手执莲花、三叉戟、花瓶、军持、锡杖、结手印、净瓶等形式,与菩提流志译《不空绢索神变真言经》所载观音执莲花、三叉戟、澡罐口吐莲花、君持、宝杖、结手印、宝瓶最为接近,只是经典中观音未同时执持这些器物或作手印,而是在各卷中分示不同形象时分别持执这些器物或作手印。而这种形象在敦煌石窟的中唐不空绢索观音中常见,几成定形,因此笔者怀疑其另有经典依据,或是经过高僧画师们对器物手印的重新整合绘成新的粉本进行流传。

图6 莫高窟第361窟东壁—不空绢索观音变线描图(赵晓星绘)

第361窟不空绢索变中的眷属,也与各种经典所载有异,各种经典中均未提及不空绢索观音眷属中有八供养菩萨,而在这一窟中八供养菩萨被完整地绘出。其中嬉、缦、歌、舞内四供养菩萨以顺时针方式排列紧紧围绕于不空绢索观音,花、香、灯、涂外四供养菩萨以逆时针方式环绕其外。这里,需要特别注意的是,嬉、舞、花、涂四菩萨,也就是内四供和外四供的最前一位与最后一位菩萨的形象,均为舟形头光,衣着裸露,下穿几乎透明的网纹裤,这些具有明显的异域风格,与波罗艺术的特点较为接近。再看八供养菩萨与两忿怒尊的身色,白、绿两种颜色对称互异,即每位尊者都与对面的尊者呈现不同的身色,此身为白,则彼身为绿。经典中未提及八供养菩萨,因此这完整的八供养菩萨的加入,很可能是参照了当时纯密经典或曼荼罗的内容,特别是花、香、灯、涂外四供的排列顺序不属于金刚顶经系统,而是出于理趣经系统。

至于其他眷属,则是选择了不空绢索经典是具有代表性的眷属入画,其所据经典可能也是菩提流志所译的《不空绢索神变真言经》。如宝盖两侧的二飞天可代表眷属中的众天神,及经中所说“画一切天子持散宝花”。两上角日天月天,经中称“右上置日天子”,“左上置月天子”。观音座下的婆薮仙形象应是代表众位明仙及苦行仙,座下的功德天女则是众天女的代表。池中的两位护法虽不是龙身,也可能代表众龙王。两位忿怒尊,左侧一尊身白色非常模糊,右侧一尊身绿色,根据坐于岩石及拄剑的特征,可能为不动明王。这两身忿怒尊为经典中所述座下诸明王形象。下方水池及十字金刚杵则是结界与曼荼罗确认的最重要的标志。

不空绢索类的文献在吐蕃时期的敦煌应有流行,主要的经典有:1.《不空绢索咒经》,汉译本为隋阇那崛多译,一卷,敦煌文献中有汉藏两种写本,汉文编号为P.4534、B.7666v(余019背),古藏文编号为No.311.I、No.312.III。2.《不空绢索神变真言经》,藏译名为《圣不空绢索仪轨细释王》,汉译本为唐菩提流志译,三十卷。敦煌文献中有编号为S.1485号汉文写本,属于卷二十四,还有编号为No.372.II的古藏文写本。3.不空绢索陀罗尼经:汉译本为唐李无谄译,一卷。敦煌文献中仅存古藏文写本,编号为P.T.56、P.T.105。同本异译的有汉文《观世音不空绢索心王神咒经》,译者不详,为敦煌佚经,编号为S.0232、S.5741。4.《不空绢索咒心经》,藏译名为《圣不空绢索心髓大乘经》,汉译本为唐菩提流志译,一卷。敦煌文献中仅存古藏文写本,编号为P.T.7A。5.《不空绢索那麻陀罗尼》,藏译经典,敦煌文献中仅存古藏文写本一件,编号为P.T.49。6.《不空绢索神咒心经》,汉译本为唐玄奘译,一卷。敦煌文献中仅存汉文写本,编号为P.3835b、P.3916e。

从以上所列经典可知,菩提流志译《不空绢索神变真言经》有汉文与古藏文两种写本,说明在此时流行于汉藏信众当中,因此第361窟不空绢索变图像受此经影响较多,与此经流行于汉藏信仰当中的情况较为符合。而文献的情况也显示出,像《不空绢索那麻陀罗尼》仅有古藏文译本,没有汉文译本的情况也是存在的,这就说明当时的不空绢索信仰中有非中原传来的内容,所以在绘画中有所表现,比如绘出了白、绿两色带有波罗风格的完整的八供养菩萨,可能不是中原密教传统,而是来自于吐蕃甚至于印度或尼泊尔。

五、图像的组合、前后时代的承接关系

东壁门南、北千钵文殊与千手观音相对,是一种相对固定的组合。千手观音两侧配如意轮观音与不空绢索观音的组合在敦煌石窟中是比较固定的题材,但莫高窟第205窟前室窟顶出现了千钵文殊两侧配如意轮与不空绢索的组合,可见千钵文殊与千手观音图像在相当程度是地位相等的,有时甚至是可以互换的。而千钵文殊与千手观音的对称(22),不仅体现在洞窟当中,在敦煌绢画中也是存在的。第361窟的千钵文殊变,是依据不空译《大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经》,同时参考了《金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法一品》绘制的(23),是可以体现中原密宗对敦煌影响的直接证明。值得注意的是,与之相对的千手观音变的主尊为十一面观音,为密教观音的本体,而吐蕃赞普松赞干布恰恰是以十一面观音作为其佛教修行的本尊。第361窟东壁门南中部绘不空绢索观音变,遗憾的是与之相对的门北变相已失,原应为如意轮观音变。如果的确是如意轮观音变的话,那么东壁门两侧的图像就更可以体现前面所述的千钵文钵、千手观音、如意轮与不空绢索四种图像的组合关系。

莫高窟最早出现千手观音变,不空绢索与如意轮观音的内容是在盛唐第148窟。比较第148窟与第361窟的千手观音变,会发现两者有明显的不同,比如说合掌与莲花合掌,42大手的器物顺序、水天的形象,可以说第361窟并未明确继承第148窟曼荼罗的粉本。相反地,第361窟开创了一种新的粉本,并对后来产生深远的影响,而第148窟的传统也在后代的洞窟中得到了继承。也就是说,第148窟和第361窟的千手观音其后的石窟中,分别形成了各自的传承系统。例如,第144、156窟承接了第148窟的传统,而第14窟则继承了第361窟的传统(24)。但从第361窟开始的强调千手观音中间两大手为莲花合掌的形式似乎对后代许多同类经变的绘制都产生了重大的影响,即使是在承继第148窟传统的第144窟。

六、东壁图像的意义

莫高窟第361窟东壁是此窟中密教图像最为集中的、色彩最为浓厚的地区。以法华塔为代表的带有密教性质的大乘佛教,以千手观音为代表的持明密教,以千钵文殊为代表的金则乘,和带有理趣经影响的不空绢索经变均绘于此处。这一壁的诸处密教特色,似首正展示了吐蕃时期敦煌密教所处的发展阶段,既有大乘佛教向密教发展显体密用的特征,又以持明密教为主体,而纯密金刚顶经和理趣经系统也开始萌生,展现两部大法形成前的纯密信仰内容。可以说,第361窟东壁最为显著地体现了中唐密教在整个密教史中的进程。此外,不能忽视的是吐蕃占领敦煌的特殊的历史背景,笔者在文中列出了各种相关的汉藏经典,就是为了说明这一时代的信仰的两种传统与其复杂的传播路线。两种传统即汉传与吐蕃传统,其路线则是中原——敦煌,吐蕃——敦煌,中原、印度、尼泊尔——吐蕃——敦煌,这也是吐蕃佛教前弘期最为重要的问题。

(赵晓星:敦煌研究院文献研究所)

【注释】

(1)项目基金:国家社科基金西部项目《吐蕃统治时期的敦煌密教研究》,项目编号:09XZJ005;2008年度甘肃省社科规划项目《吐蕃统治时期敦煌的密教研究》;敦煌研究院院级课题《莫高窟第361窟研究》,项目编号200806。

(2)王惠民:《敦煌千手千眼观音像》,《敦煌学辑刊》1994年第1期,第63—76页。

(3)彭金章:《千眼照见、千手护持——敦煌密教经变研究之三》、《敦煌石窟不空绢索观音经变研究——敦煌密教经变研究之五》,《敦煌研究》1996年第1期第11—30页,1999年第1期第1—24页。

(4)孙晓岗:《文殊菩萨图像学研究》,甘肃人民美术出版社,2007年,第29—36页。

(5)《妙法莲华经》卷四,《大正新修大藏经》第9册,第32页。

(6)贺世哲主编:《敦煌石窟全集7·法华经画卷》,上海人民出版社,2000年,第42页。

(7)孙晓岗:《文殊菩萨图像学研究》,第45—49页,

(8)萧默:《敦煌建筑研究》,第162页。

(9)《佛说观普贤菩萨行法经》卷一,《大正新修大藏经》第9册,第391页。

(10)〔唐〕不空译《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼》,《大正藏》第20册,第117—119页。

(11)《曼荼罗集参考图像》,《大正藏·图像部(四)》,第262—265页。

(12)《大正藏·图像部(四)》,第189—191页。

(13)《大正藏·图像部(四)》,第101页。

(14)《大正藏·图像部(五)》,第285页。

(15)《大正藏·图像部(六)》,第243页。

(16)详细情况见赵晓星《吐蕃统治敦煌时期的密教研究》。

(17)详细情况见赵晓星《吐蕃统治敦煌时期的密教研究》。

(18)党措《吐蕃时期法成在敦煌的密典传译及其影响》,第41页。

(19)党措《吐蕃时期法成在敦煌的密典传译及其影响》,第705页。

(20)《大正藏·图像部(四)》,第178—179页。

(21)吕建福:《千钵文殊的产生及其影响》,《五台山研究》1994年第3期,第8页。

(22)此种组合不仅见于窟内壁画,在敦煌绢画中也有出现,如大英博物馆斯坦因敦煌收集品中的药师净土变上方。

(23)彭金章主编《敦煌石窟全集10·密教画卷》,香港:商务印书馆,2003年,第64页。

(24)赵晓星《莫高窟第361窟与第14窟之关系》,待刊。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。