1958年农历九月,满城桂花,香风阵阵。可唯美诗人邵洵美无心欣赏这金秋美景,他正为一餐饭钱愁坏了。

这个曾经腰缠万贯、挥金如土的大少爷,怎么也想不到自己会有囊中羞涩的一天。而时至今日,他仍然“不靠谱”,因为让他一筹莫展、愁容满面的,是陆小曼的六十岁生日。

因吸食鸦片,陆小曼牙齿掉光,腮帮凹陷,曾经风华绝代的她,与上海弄堂里寻常人家的老太太已毫无差别。美人迟暮,最是堪怜。陆小曼和徐志摩都是邵洵美的好朋友,他的旧日沙龙里,她是常客,更是主角。三十多年前,徐志摩与陆小曼结婚时,一片反对声浪中,邵洵美是鼎力支持的少数人之一。他为他们作了一幅画,内容仅为一只壶一只杯,题字:“一个茶壶,一个茶杯,一个志摩,一个小曼。”

最终,他一咬牙,将一枚祖传印章托好友代为转让,这枚吴昌硕为祖父邵友濂刻的“姚江邵氏图书收藏之章”,是他珍爱的传家宝,最后仅换了二十元钱。筹得宴请款后,“败家子”邵洵美终于展眉而笑。

1

邵洵美出身优渥,家族显赫,祖父邵友濂是清廷一品大员,外祖父盛宣怀是清末著名实业家,富甲一方。邵洵美在上海公共租界贵族区长大,他是长房长子,自然集万千宠爱于一身。他的家几乎是《红楼梦》里大观园的翻版,家产多少,他自己也没数。读完家塾,他进入有名的教会学校圣约翰中学,接受了全英文教育。十七岁时,邵洵美便学会了开汽车,当时开汽车在中国绝对奢侈,因每车购价自千金以至万金。暑假期间,他常开着福特车到处兜风,混迹于跑马场、电影院和舞厅中。这个上海十里洋场风流倜傥的阔少,几乎无人不知无人不识。

传统大家庭里,赌博、鸦片、纳妾是贵族子弟的通病,这些嗜好,邵洵美也有。他好酒、好赌,自称“赌国诗人”。据说,他输得越多,诗写得越好。他的父亲和他一样嗜赌,可算是赌国世家。他们赌的筹码,不是金钱,而是地契,一掷胡噜,输赢百万,不足为奇。

拥有这样的家势,他注定成为地道的“城市闲人”,不用为生计发愁,只沉醉于美与诗的世界,与现实的残酷永远隔着一段真空。他身上集中了“西方化”与“中国式”的两种生活方式,他的书房里摆放着估价五千金以上的希腊女诗人萨福像真迹,二十万镑在伦敦拍来的史文朋的手稿,羊皮纸装订的波德莱尔《恶之花》第一版,以及徐悲鸿描绘巴黎酒吧“红磨坊”即景的帆布油画。

邵洵美长得俊美,眉清目秀、长发高额,有希腊式完美的鼻子,极具贵族气质。他又非常爱美,喜欢穿长衫,跳西式舞,似“公羊之鹤”。因皮肤苍白,他出门前要薄施胭脂,并戏称这是学唐朝人风度。

邵洵美和盛佩玉的结婚照

十六岁的邵洵美爱上了表姐盛佩玉,他表情达意的方式颇有趣。他喜欢古诗,当读到《诗经》中《郑风·有女同车》一节时,他一眼瞥见“佩玉锵锵”一句,又看到“洵美且都”四字,不禁拍案叫绝。“洵美”意为“实在美”,“且都”意为“而且漂亮”。以“洵美”对“佩玉”贴切极了。于是,他决定改本名“云龙”为“洵美”,以名寄情表爱。

2

十九岁那年,邵洵美随“留学风”进入了剑桥大学依曼纽学院读书,原本学习政治经济学,因喜爱文学,转而研读英国文学。剑桥读书期间,邵洵美和徐志摩成了好朋友。他那金粉世家在他身上贴了许多颓废享乐之气,加上受徐志摩影响,邵洵美迷恋上萨福、史文朋等唯美主义先驱。连他自己也说:人总是半人半兽,一方面被美来迷醉,一方面又会被丑来牵缠。欧洲游学期间,他奉萨福为生命中的女神,他仿造“萨福诗格”把中国诗写成希腊文,他还凭想象写出诗剧《莎茀》(今通译萨福)。

上世纪二三十年代,中国所有的城市中,上海无疑是最适合唯美主义萌芽的。回到上海后,邵洵美天天不避远道,前往南京东路新雅茶室交朋会友。文人雅兴,每天在此喝茶、谈文,一坐就是几个钟头。他的老朋友刘纪文出任南京特别市长,邀请邵洵美去当秘书。邵洵美骨子里不是当官敛财的料,只干了三个月,就厌倦了官场的道貌岸然,弃官回家,并发誓一辈子再也不当官。

诗人的感情,总是丰富、敏感而热烈。邵洵美有声,有色,有情,有力,是大家公认的好诗人。他创办了《狮吼》月刊,又用祖上遗产创办了金屋书店及《金屋》月刊,并亲自撰文、翻译、评介。金屋书店先后出版了几十种书,小说、理论、诗歌、译著,多具唯美色彩。他还鼎力支持新月书店,让徐志摩、林语堂等人将《新月》编办下去。

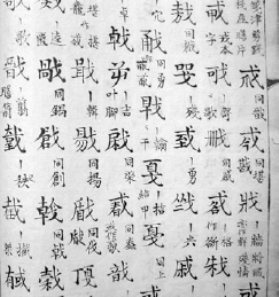

邵洵美的毛笔手写

山雨欲来、天昏地暗的时代,邵洵美仍一味吟风诵月,追求唯美。他爱写诗,且要在没格子的白纸上写,落笔字迹秀丽,行列清晰,匀称洁净,甚至可以直接付印。他的英式诗风,唯美诗句,在陈梦家看来,是“柔美的迷人的春三月的天气,艳丽如一个应该赞美的艳丽的女人(她有女人十全的美),只是那倦绵是十分可爱的”。他名正言顺地被冠上“唯美主义诗人”称号。他赞同柯勒律治的诗观:“诗歌就是最好的字眼在最好的秩序里。”一个真正的诗人一定要有他自己“最好的秩序”。他的诗确有一种秩序美,还有一种格调美,《昨日的园子》、《五月》、《颓加荡的爱》、《Z的笑》、《季候》……无不体现出秩序与格调。有的诗,如《女人》,如谱上曲,今天可能还在流传:“我敬重你,女人,我敬重你正像/我敬重一首唐人的小诗——/你用温润的平声干脆的仄声,/来捆缚住我的一句一字。/我疑心你,女人,我疑心你正像/我疑心一弯灿烂的天虹——/我不知道你的脸红是为了我,/还是为了另外一个热梦。”将颓废又唯美的诗歌艺术特色表现得淋漓尽致。

但邵洵美对自己的诗作成就并不太在意,只是享受读诗和作诗的乐趣。他要求低:写成一首诗,只要老婆说好,已是十分快乐;假使熟朋友再称赞几句,便是意外的收获;千古留名,万人争诵,那种故事,是当神话看的。他的《花一般的罪恶》问世后,毁誉备至,有位孔先生读了《Z的笑》中“啊!你蛇腰上的曲线已露着爱我的爱了”一句后,不知听谁说腰上的曲线只有一条,便向邵洵美发难:“曲线”怎么就可以“露着爱我的爱了”?邵洵美毫不客气地回敬:“假使诗而要处处依了科学,那么,我想诗者至多不过是科学的方式或定义而已。”诚然,恐怕是孔先生头脑里僵化狭隘的弦绷得太久了,已然不识美为何物了。

3

“钞票用得光,交情用不光。”为人热情、坦诚、仗义的邵洵美,常把这话挂在嘴边。他的家总是高朋满座,郁达夫就说邵家是“座上客常满,樽中酒不空”。邵洵美特意将自己的书房布置成举行沙龙的场所,供朋友们聚会。他还在报上发表文章说:“但愿我国诸交际领袖,把麻将扑克的约会,易为文学的谈话,则真正的文艺复兴,不难实现也。”他的沙龙是诗人、小说家、画家聚会的场所。画家鲁少飞曾戏谑地画了一幅《文坛茶话图》,好比是20世纪30年代上海文坛的集体照,上海的大部分文人都在其中,他配的文字这样描述:“大概不是南京的文艺俱乐部吧,墙上挂的世界作家肖像,不是罗曼·罗兰,而是文坛上时髦的高尔基同志、袁中郎先生。茶话席上,坐在主人地位的是著名的孟尝君——邵洵美,左面似乎是茅盾,右面毫无问题的是郁达夫。林语堂口衔雪茄烟,介在论语大将老舍与达夫之间。张资平似乎永远是三角恋爱小说家,你看他,左面是冰心女士,右面是白薇小姐。洪深教授一本正经,也许是在想电影剧本。傅东华昏昏欲睡,又好像在偷听什么?也许是的,你看,后面鲁迅不是和巴金正在谈论文化生活出版计划吗?知堂老人道貌岸然,一旁坐着的郑振铎也似乎搭起架子,假充正经。沈从文回过头来,专等拍照。第三种人杜衡和张天翼、鲁彦成了酒友,大喝五茄皮。最右面,捧着茶杯的是施蛰存,隔座的背影,大概是凌叔华女士。立着的是现代主义徐霞村、穆时英、刘呐鸥三位大师。手不离书的叶灵凤似乎在挽留高明,满面怒气的高老师,也许是看见鲁迅在座,要拂袖而去吧?最上面,推门进来的是田大哥,口里好像在说:对不起,有点不得已的原因,我来迟了!露着半面的像是神秘的丁玲女士。其余的,还未到公开时期,恕我不说了。左面墙上的照片,是我们的先贤,计开:刘半农博士,徐志摩诗哲,蒋光慈同志,彭家煌先生。”

这大概可算是中国近代文坛最好最美的时光吧。

有“孟尝君”之称的邵洵美,用金钱,也用人格魅力画了一个大大的交友圈子,作家、翻译家、画家、政要,几乎每个行业都有他的朋友。他热心每一个朋友的事务,捐钱办沙龙、搞笔会、办刊物、帮忙出版,还替人打抱不平……为此,鲁迅就曾数度半讥讽半调侃地说:“邵公子有富岳家,有阔太太,用陪嫁钱,做文学资本。”所言也许不假,但是,又有多少有钱的大少爷会热衷于文学,愿意为朋友慷慨解囊?他有没有让文坛更精彩不敢说,但没有他,上海文坛肯定会寂静许多。1933年,萧伯纳访问上海,由世界笔会中国分会接待。当时邵洵美是分会会计,分会没经济来源,平时花销都是邵洵美自掏腰包。那次在宋庆龄寓所设素宴招待萧伯纳(萧是素食者),就是邵在功德林要的一桌素菜,席上有宋庆龄、蔡元培、鲁迅、杨杏佛、林语堂和邵洵美。所费四十六元大洋就是邵洵美埋单的。这是邵洵美第一次见鲁迅。会后,正遇下雨,很冷,邵洵美见鲁迅站在屋檐下,像是在等车,脸冻得发青,便立即邀请鲁迅上他的车,一直把鲁迅送回寓所。

上世纪三四十年代,上海滩文艺界多元并局、鱼龙混杂,邵洵美拥有左、中、右的一大批朋友。胡也频遇难后,沈从文要陪丁玲带着刚生下不久的婴儿去湖南避难,可身无分文,邵洵美慷慨解囊,送了一千元给丁玲,并声明不需还。看样子,慷慨解囊这种事,邵大公子做起来十分顺手。他的夫人盛佩玉晚年回忆丈夫说:他重友情,轻金钱,物质财富在他眼中微不足道,为了接济朋友,甚至是不相识的文人,他赔光了自己继承的家产,是一个十足的“书呆子”。

邵洵美极像古龙小说里的花满楼,总是用温柔的眼神注视着他的朋友。因坠机而英年早逝的徐志摩,是他一生最好的朋友,他发表了《天下掉下一颗星》一诗,深切怀念挚友。甚至多年后,提起徐志摩,他仍然带着悲伤:“志摩站在一座七层楼的窗口,指着远处没有云也没有景物的天边,说生命的永久;可是诗人和他的夸口现在都已消灭在太空里了。”其实吧,对朋友深切的爱和怀念,跟钱没有多大关系,更多的应该是他善良而柔软的心。这世间为富不仁之流、贪得无厌之辈多得去了,谁说富人的钱慷慨起来,就没有穷人的有分量有质感?

4

除了显赫身世和传奇人生,邵洵美最为人津津乐道的,是他与美国作家项美丽的一段恋情。这段恋情在当时,堪称现实版的“倾城之恋”。

略带忧郁的男人,总是更能激发女人的爱,何况邵洵美宽容善良,幽默风趣,俊俏优雅,见识广博,又有中性阴柔的诗人气质。圈子里的女人们总是试图通过他的家人来接近他,他身上过滤了刚性的粗糙,最适合消磨她们那些绵长柔软、慵懒散淡的光阴。

只是,太多爱恋的目光,也像一壶醇酒,让人醉,也让人腻,邵大公子那带了桃花的眼波,总是没有停伫的焦点。项美丽的出现,像一道闪电,擦亮了他繁星密布的心。

1935年,作为美国《纽约客》杂志社通讯记者,埃米莉·哈恩从美国来到上海,她准备写一本有关宋氏三姐妹的书,不远万里到上海搜集素材。接风宴会上,她一见邵洵美,立刻被他的容貌和气质打动,再见便倾心于这位面白鼻高的希腊式美男子。几度相会下来,他那一口纯正英语,一首首精美的英文诗作,令她震惊。女性的爱慕之情,总是伴随了些许崇拜之心、敬佩之意的。

邵洵美对项美丽的爱,有别于他与表姐盛佩玉的爱情的纯真柔美,来得热烈又猝不及防。他陪伴她探访金陵,登临黄山,放棹西湖……还给埃米莉取了个中文名字“项美丽”。

这段爱情,持续了五年。他们的爱情也不只是风花雪月,他们还合办“抗日杂志”——中英文版的《自由谭》。封面上“自由谭”三个大字,是邵洵美模仿颜体的手迹。画面是一幅木刻——日本飞机在轰炸,大地在燃烧,一头牛被炸死在原野上,一个孩子手捂着脸在流泪,一个农民托着自己被日寇炸死的孩子,孩子的伤口还在滴血……这震撼心灵的血泪控诉,具有强烈的宣传效果,当然也是历史真实的记录。他们还合作翻译了沈从文的《边城》。

虽然,这段生活在项美丽九十二年的人生中只是一小段,却美丽妖娆,动人心魂。她在后来的回忆文章中说:她只爱过两个男人,一个成了她厮守终生的丈夫,一个就是中国人邵洵美。

5

热衷于出版业是邵洵美人生的重头戏,开书店、出刊物于他是事业,更是娱人悦己的梦想。他效仿英国北岩爵士办出版业,出自己的书,也为朋友出书。他先开办“金屋书店”,后成立上海时代图书公司,再创建“第一出版社”。他前后办了十一种刊物。20世纪30年代中期,他同时出版的刊物有七种,每隔五天便至少会有两种期刊面世。他的“宝贝们”装帧精美、内容丰富,在当时独树一帜。他出版的诸多报刊书籍,无论是量上,还是质上,很长时间都无人可匹敌。

这应该跟他不以谋利为目的有关吧。

不以谋利为旨,便可经常“感情用事”,奔着梦想而去;不以谋利为旨,也便常在亏损累赔下,还“不思悔改”地倾注全部心血和财力去经营。他花巨资从德国购买了当时世界上最先进的全套影写版印刷机,成立了时代印刷厂,成本和印刷质量一再提高,价格却一降再降,最后连妻子的嫁妆都拿出来亏损掉。他在自己喜爱的工作中不知疲倦,常整天地耗在印刷厂里,每次走过心爱的影写版印刷机,他总会习惯性地轻轻抚摸,满心欢喜地翻看那些刚刚印刷出来的带着墨香的刊物。

他尤其爱当伯乐,为一大批朋友出了书,遇到贫寒的尚未成名的文人,总是赔钱给他们出书。沈从文就是一例。邵洵美看到沈从文璞玉般的文字,大为赞赏,立即为他出版,还出钱接济沈从文,且极力向文坛推介他。

上海解放前夕,胡适为邵洵美订了两张赴台机票。但他以不忍离开家人和工厂无法处理为由婉谢。外交部长叶公超说服海军用军舰带邵家的人与机器一道迁台,他也谢绝了。上海是邵洵美的家,更是他的精神故乡。除了上海,没有一个城市和他心灵的呼吸契合,也没有一个城市让他如此眷恋。他静静等待上海解放。

新中国成立后,邵洵美搞出版、办书店的热情不减,但不久,《人民日报》一连七天刊文批判上海时代图书公司出版物中的错误,出版社被迫停止运作。所幸,他还有译介世界名著的机会。但更大的不幸很快降临。1958年,他因一封向项美丽要借款的英文信,而以“历史反革命”罪名逮捕审查。出狱后,他与儿子媳妇一起住个小房,后来穷得没办法,把床也卖了,睡在地上。但他唯美之心始终不改,还是要用老妈子的刨花水,把头发梳得油光水滑。即使贫病交加,也照样把印有“杜甫草堂”的邮票制成书签自赏……他的老朋友施蛰存就感慨地说:“洵美是个好人,富而不骄,贫而不丐,即使后来,也没有没落的样子。”真正的优雅,应该是这样子吧,即便贫病交加,即便斯文扫地,而仍能坦然自若,自得其乐。

邵洵美和妻儿

晚年,邵洵美在致妻子信中写道:“你为我买了两只香肚,好极了,我立刻便感到馋涎欲滴。我想有机会再尝尝真正的南京鸭肫肝,也只要几只,放在口里嚼嚼鲜味。”这位当年上海“一品香”的常客,此时,却像卖火柴的小女孩幻想烤炉和火鸡一样。他最终死于“文革”。他的女儿回忆说:“我最后见到的爸爸,是一个饥饿、衰弱、斑白头发、面庞紫乌、上气不接下气、瘦得只剩一把骨头的老人。只有他一眨一眨跳动的右眼才捉住我的回忆,叫我一阵阵心酸。”

6

有人说,邵洵美是文学史上被低估得最严重的作家。对此,他似乎生前就已释然。1936年,刚过而立之年的邵洵美写了一首《你以为我是什么人》的诗:“你以为我是什么人?/是个浪子,是个财迷,是个书生,/是个想做官的,或是不怕死的英雄?/你错了,你全错了,/我是个天生的诗人。”

是啊,被低估又有什么关系。风过霜过,花过月过,倾过心倾过情,倾过力倾过囊,已是彼岸的幸福。岁月之河无声流过,总有一些浪花翻卷中,会翻起一段往事,或者,一段无声的爱恨,也总会有一只船能让那个优雅的灵魂,泅渡。

黄永玉先生曾作了一首诗《像文化那样忧伤——献给邵洵美先生》,或许能安慰到那颗诗人的心。

下雨的石板路上

谁踩碎一只蝴蝶?

再也捡拾不起的斑斓……

生命的残渣紧咬我的心。

告诉我,

那狠心的脚走在哪里了?

……

不敢想

另一只在家等它的蝴蝶……

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。