《史记》谈“通变”,有政治经济之“变”,有礼乐文化之“变”。太史公认为,在政治经济领域,适当的历史变化是合理的存在,但这个变化是有前提的:一方面,这个变化不能违背社会道德;另一方面,这个变化必须真正合理、有益民生。在这两个大前提下,太史公在《史记·平准书》等篇目中对政治经济的“古今之变”,即“终始之变”进行了严格审视,肯定合理之变,否定不合理之变,为制定治理国家的具体政策提出了自己的标准。

《平准书》是《史记》中重点记载经济史的篇目。“平准”是什么意思?本篇中说:“置平准于京师,都受天下委输。召工官治车诸器,皆仰给大农。大农之诸官尽笼天下之货物,贵即卖之,贱即买之。如此,富商大贾无所牟大利,则反本,而万物不得腾踊。故抑天下物,名曰‘平准’。”由此可知,在汉代,“平准”泛指一切“敛散之以时,贵贱相权输”的经济活动,即贵时抛售、贱时收买,以求稳定市场价格。《史记·平准书》所记述的就是历史上,特别是与汉代“平准”相关的货币、物价情况和经济政策。

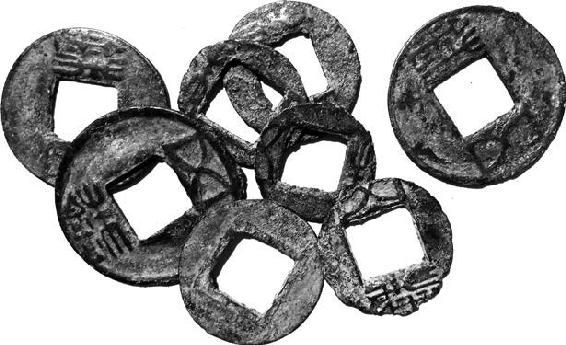

汉代典型货币——五铢钱

《平准书》描述经济史上的“古今之变”分为宏观与微观两个层次,宏观的“古今之变”见于篇末“太史公曰”的部分,勾勒出上古至秦的经济史线索,而微观的“古今之变”或可称“终始之变”见于《平准书》主体对汉武帝一朝经济政策的叙述。这里我们首先来看宏观的“古今之变”:

故《书》道唐虞之际,《诗》述殷周之世,安宁则长庠序,先本绌末,以礼义防于利;事变多故而亦反是。是以物盛则衰,时极而转,一质一文,终始之变也。《禹贡》九州,各因其土地所宜,人民所多少而纳职焉。汤武承弊易变,使民不倦,各兢兢所以为治,而稍陵迟衰微。

齐桓公用管仲之谋,通轻重之权,徼山海之业,以朝诸侯,用区区之齐显成霸名。魏用李克,尽地力,为强君。自是以后,天下争于战国,贵诈力而贱仁义,先富有而后推让。故庶人之富者或累巨万,而贫者或不厌糟糠;有国强者或并群小以臣诸侯,而弱国或绝祀而灭世。

以至于秦,卒并海内……一国之币分为二等:黄金以溢名,为上币;铜钱识曰半两,重如其文,为下币。而珠玉、龟贝、银锡之属为器饰宝藏,不为币,然各随时而轻重无常。于是外攘夷狄,内兴功业,海内之士力耕不足粮饷,女子纺绩不足衣服。古者尝竭天下之资财以奉其上,犹自以为不足也。无异故云,事势之流,相激使然,曷足怪焉。

这段文字是对社会经济领域历史演进、“古今之变”的概要描述,表达了太史公对该领域历代变局的核心见解。它将上古至秦代的经济变化大致分为三个阶段:第一,上古三代,“先本绌末,以礼义防于利”,经济平衡,社会安宁;第二,春秋战国,“贵诈力而贱仁义,先富有而后推让”,于是产生了诸侯国之间的经济不平衡;第三,秦代,“竭天下之资财以奉其上,犹自以为不足也”,于是产生了社会阶层之间的经济不平衡。在对先秦历史的描述中,每一个阶段都包含一个经济盛衰的循环,太史公对历代经济取得的成就并不否认,但如果以道德的标准来衡量,则春秋以后,经济之盛却恰好对应礼乐之衰,故而《平准书》依然将“古”与“今”的分界定在春秋战国,表现出“重义轻利”的价值取向。

当然,《平准书》绝大部分篇幅所描述的内容是汉武帝一朝微观的“终始之变”。关于这一部分,南宋学者黄震在《黄氏日抄》卷四六中有一番经典的评论。

盖汉更文景恭俭,至武帝初,公私之富极矣。自开西南夷,灭朝鲜,至置初郡,自设谋马邑挑匈奴,至大将军骠骑将军连年出塞,大农耗竭,犹不足以奉战士。乃卖爵,乃更钱币,乃算舟车,而事益烦,财益屈,宜天下无可枝梧之术矣。未几,孔仅、东郭咸阳乘传行天下盐铁,杨可告缗遍天下,得民财物以亿计,而县官之用反以饶,而宫室之修于是日丽。凿无为有,逢君之恶,小人之术何怪也!然汉自是连兵三岁,费皆仰给大农,宜无复可继之术矣。又未几,桑弘羊领大农,置平准,于是天子北至朔方,东至泰山,巡海上,并北边以归,用帛百余万匹,钱金以巨万计,皆取足大农。又一岁之中,太仓、甘泉仓皆满,而边余谷。其始愈取而愈不足于用,及今愈用而反愈有余,小人之术,展转无穷,又何怪之甚也。呜呼!武帝五十年间,因兵革而财用耗,因财用而刑法酷,沸四海而为鼎,生民无所措手足。迨至末年,平准之置,则海内萧然,户口减半,阴夺于民之祸,于斯为极。迁备著始终相应之变,特以“平准”名书,而终之曰:烹弘羊,天乃雨,呜呼旨哉!

正如黄震所论,《史记》对汉武帝一朝的经济政策以批判为主。但细读《平准书》,我们发现,其中对武帝朝的经济状况却有两处肯定。其一是:“至今上即位数岁,汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。”其二是:“元封元年……(桑弘羊)置平准于京师……于是天子北至朔方,东到太山,巡海上,并北边以归。所过赏赐,用帛百余万匹,钱金以巨万计,皆取足大农。弘羊又请令吏得入粟补官,及罪人赎罪。令民能入粟甘泉各有差,以复终身,不告缗。他郡各输急处,而诸农各致粟,山东漕益岁六百万石。一岁之中,太仓、甘泉仓满。边余穀诸物均输帛五百万匹。民不益赋而天下用饶。”出身商人家庭的桑弘羊在汉武帝支持下,先后推行算缗、告缗、盐铁官营、均输、平准、币制改革、酒榷等经济政策,同时组织六十万人屯田戍边,防御匈奴。这些措施大幅度增加了当时政府的财政收入,为武帝一朝政治奠定了雄厚的物质基础。

四川出土的汉代井盐生产画像砖

《平准书》中这一前一后两处用肯定的语气勾勒出武帝朝经济状况由盛而衰、再由衰而盛的一个小循环。但这个小循环只是经济上的,无关礼乐文化和社会道德。如果用道德标准对武帝政治进行综合评定,那么桑弘羊“置平准”给汉朝带来的未必是兴盛——如黄震所言,“迨至末年,平准之置,则海内萧然,户口减半,阴夺于民之祸,于斯为极”。对照《平准书》的记载来看,黄震的说法固然有失公允,因为太史公明确说“民不益赋而天下用饶”,至少在一定程度上肯定了桑弘羊的政绩。然而,这并不代表桑弘羊的平准之术就是正确的转衰为盛、使民不倦的根本方法。虽然汉武帝一朝的经济问题得到了解决,但也只是暂时的、表面上的解决,并没有实现真正的“平准”,因此才又有后面大臣卜式要求“亨弘羊”的话。

为什么桑弘羊的平准之术无法实现真正的“平准”?太史公认为,平准之术终究是在经济事务的细枝末节上做文章,依然延续了春秋以来本末倒置的社会发展模式,没有任何突破。故此人们研究经济事务愈精深,距离礼乐文化愈遥远,舍本逐末,往而不返。这个意思,太史公虽然没有在《平准书》中直接阐释,但我们通过“太史公曰”里“先本绌末,以礼义防于利”的表达,就能够知道,礼乐文化的回归,才是太史公推崇的解决现实经济问题、达到“平准”境界的根本途径。

政治经济之“变”的前提是礼乐道德之“不变”,《史记》“八书”以《礼书》《乐书》开端、以《平准书》收尾的本末格局中实际上已经蕴含着太史公对“古今之变”的基本认识。这个认识其实是对《管子·牧民》“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”理论的再思考。《管子》这句名言见于《史记》的《管晏列传》和《货殖列传》,都是被肯定的意思。但在《平准书》中,这个理论显然遇到了挑战:经济的富足就能实现的文化的繁荣吗?经济的发展就能实现精神的净化吗?太史公告诉我们,在历史的盛衰循环里,物质的盛衰与精神的盛衰并不同步。无论是在先秦历史的大循环里,还是在汉武帝一朝的小循环里,都存在着经济兴盛而礼乐衰落、道德滑坡的严重矛盾,这又岂是“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”一句话能够解释的?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。